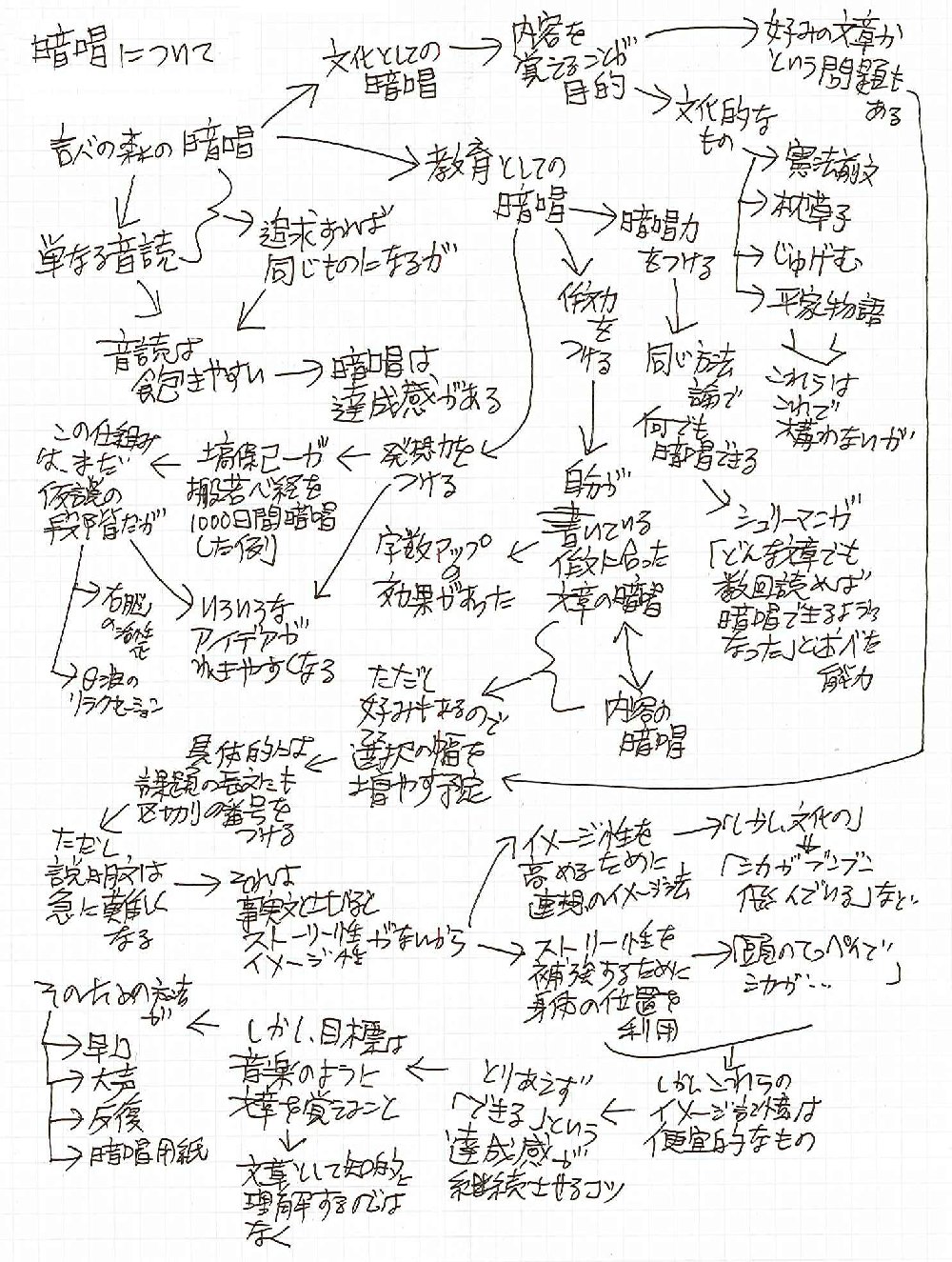

構成図を書くことによって、思考の能率が飛躍的に向上します。頭の中で考えるだけでは、考えが堂々巡りをしてなかなか進みません。文章を書く形で考えると、1000-2000字の文章を書くのに1時間ぐらいかかるのが普通です。ところが、構成図という形で書いていくと、わずか7-8分で、その1000-2000字に相当する内容を考えることができます。

しかも、構成図は自由度が高いので、文章として書くよりもずっと創造的な考えがわいてきます。

構成図というのは、思いついたことを散らし書き風に短文でメモしていく書き方です。マインドマップのように、カラーペンを使ったり、線を太くしたり、中央から放射線状に書いたりする必要はありません。ノートの左端から、考えたことを短文で書き、矢印を引き、次の短文を書き、また矢印を引き、次の短文を書くというように進めていきます。矢印はどういう方向に出してもいいので、ノート全体で平面的な図を書くような感じで短文を散らし書きにしていきます。

この方法の利点は、シリアルな文章のように、前後の関係を考えずに書けるということです。例えば、朝ごはんのことを書いているときに、ふと全然関係のない動物園に行ったことを思い出した場合など、文章で書いている場合は、その関係のない動物園の話は書かないようにするか、あるいは、「そういえば、話が変わるが」などとつなぐ言葉を入れて書かなければなりません。文章を書く場合のいちばんの制約が、このつながりに論理的な整合性が求められしまうのです。

ところが、構成図で矢印でつなぐだけなら、論理的なつながりは考えなくて済みます。この場合の矢印は、意味のつながりとして矢印でなく、ただ考えた順序を示すだけの矢印ですから、「朝ごはんは納豆と玉子やきだった。→動物園は暑いだろうなあ。」などと書いていけるのです。

この構成図の利点は、自分の頭の中にあることが、文字という目に見える形でノートの上に広げられるということです。しかも文章のように、ひとつながりの時系列的な流れに制約されていないので、自分の考えがそのまま外に表れてきます。その構成図を眺めていると、自然に次々と新しい考えがわいてきます。

文章に書く形で自分の考えを表に出すとかなり時間がかかりますが、構成図という形で表に出すと、文章を書く数分の1の時間で済みます。

文章を書くというのは、相手にわかるように書くという面と、自分の考えを深めるために書くという面があります。構成図は、このうち、自分の考えを深めるためという要素だけを抽出したものです。構成図でたっぷり考えを深めておいて、その中の伝えたい部分だけを文章にしておけばいいのです。

この構成図は、子供の作文にも応用できます。

書くことがないとか、途中で書く手が止まってしまうとか、必要な字数まで長く書けないという場合、親子で一緒に構成図を書いていきます。二人で話をしながら、子供が言ったり親が言ったりしたことを、親が1枚の紙に書きだしていくのです。短文で矢印でつなぎながら散らし書き風に書いていくので、1枚の紙がすぐに埋まります。思いついたことをどんどん書いていくので、テーマに関係の薄いことでも気楽に書けます。すると、だんだんと書く内容が具体的になってきます。

1枚が大体埋まったところで、子供に、「これで書いてごらん」と言えば、子供はすぐに作文を書きだせます。このようなやり方をしていくと、子供が自分で構成図を書く方法を身につけます。

構成図というと、構成を考えるようなイメージがありますが、そういう設計図を書くようなしっかりしたものではありません。ただ思いついたことを散らし書きで書いていくという方法です。また、構成図は、できるだけ簡単な短文で書くのがコツです。作文と同じようなことを短い字でびっしり書くと、かえって二重手間になります。

事実経過を書くことが中心になる生活作文の場合は、構成図はそれほど必要ではありません。だから、小学校3、4年生では、構成図の書き方を身につけておくという程度に考えておきます。説明文や意見文になると、構成図であらかじめ自分の考えを出しておいた方が書きやすくなります。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。構成図(25)

付箋読書というのは、読みながら付箋をつけて読む方法です。図書館から借りた本などの場合は、傍線が引けないので付箋をつけて読みます。すると、再読が容易になります。もちろん自分の本であれば付箋のかわりに傍線を引いて読みます。付箋や傍線をつけるのは、自分なりに印象に残ったところです。

そして、いずれの場合も、読み終えたところに、また別に付箋を貼っておきます。本文の印象に残ったところに貼る付箋が本の上辺に縦に貼るとしたら、読み終えたところの目印として貼る付箋は、開いた本の右端に横に貼るというように区別しておきます。(縦書きの本の場合)

この読み終えたところに貼る付箋は、読み終えたつど、本の右端の上の方から順に階段状に貼っておくと、その本を外からみたときに、自分がどういう読み方をしたのかがすぐわかります。また、どこまで読んでいるかも一目で把握できます。

このようにしておくと、日曜日など時間のあるときに、読みかけの本をまとめて10冊読むというような読み方ができるようになります。そうすると、読みにくくてなかなか読み進められない本なども、ついでに読んでしまうようになります。

読み方は、次のようなやり方です。まず、10冊の本を机の横に積み重ねます。1冊目を読み始めて10~20ページほど読んだら読みかけの目印の付箋を横につけて、次の本を手に取ります。そのようにして10冊の本を次々と10~20ページぐらい読んでいきます。途中で面白くて止まらなくなった本があれば、それはそのままずっと続けて読んでいってかまいません。

読書は、どんなに興味の持てる本であっても、同じ本だと途中で飽きてきます。しかし、別の本に切り換えると、読書という同じ行為でありながら、不思議と飽きることなく次々と読んでいけるのです。読書を1時間というと長く感じますが、10冊の本を10分ずつ読んでいくと100分があっという間にたってしまいます。ただし、これは説明文の本の場合に特に言えることであって、物語文の本の場合は面白ければ一気に読んでしまうことも多いと思います。

何冊も並行して読む読み方をして、本の内容がまじりあわないかと思われるかもしれませんが、不思議とそういうことはありません。人間は、いくつものものごをと平行しながら処理していけるパラレルな頭脳を持っているからです。それは、例えば、テレビで1週間のうちにいろいろな番組を並行して見ていても、そのストーリーがまじりあわないのと同じです。

本の中で印象に残った箇所に付箋をつけたり傍線を引いたりするのは、2回目に読むときに役立てるためです。物語の本では、繰り返し読むことはあまりありませんが、説明文の本は繰り返し読まないと自分のものになりません。2回目に読むときは、付箋をつけたり傍線を引いたりしたところだけを飛ばし読みしていきます。すると、わずか15分ぐらいで、2回目の読書ができます。更によく読みたいという場合は、3回目も同じように読みます。

子供の読書の場合、面白い簡単な本だと読書がはかどりますが、途中で難しい読みにくい本が入ると、そこで読書が止まってしまうことがあります。読書の基本は毎日欠かさずに読むことですから、読みにくい本が入って読書が止まると、それをきっかけに本を読む生活がしばらくの間中断してしまうことがあります。そういうときに、この付箋読書を使えば、読みにくい本と読みやすい本をまぜて読むことができるので、読書が中断するようなことがありません。

付箋読書をすると、大人でも子供でも、読書がはかどるようになります。確実に読みおえたという実感がわくからだと思います。

付箋は、幅7.5ミリぐらいの小さなものが売られています。(住友スリーエム 715RP-Kポスト・イット)。そういう小さい付箋を使うと便利です。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。読書(95)

子供の場合は学力が向上し文章力が上達し、大人の場合は頭脳が活性化し新しいアイデアが次々にわいてくる勉強法が暗唱です。

暗唱の練習をするのに、道具はほとんど要りません。

暗唱は、1日10分が目安です。900字程度の自分が暗唱したい文章を用意し(本の一部などをコピーするといいでしょう)、それを100字ぐらいずつに区切り、線を入れておきます。

1日目はその100字を30回、声に出して読みます。そのときの声の出し方は、できるだけ早口で棒読みで同じペースでというのが基本です。ゆっくり読んだり、句読点で息をついだり、気持ちを込めたり、いろいろな読み方で読むと、かえって定着しません。

また、最初の1回目は、ゆっくりでいいのでできるだけ正確に読みます。わずかな助詞の違い、例えば、「○○へ」と読むところを「○○に」と最初に読むと、あとから直せなくなります。最初が肝心なので、最初はゆっくりと正確に読み、確実に正確に読めるようになったらだんだん早口の棒読みにしていきます。そして、早口の棒読みで暗唱がすっかり定着したら、それからはゆっくりていねいに気持ちを込めて読んでもかまいません。しかし、それは最後の仕上げの段階になってからです。

暗唱するときに、時間で測るとタイマーが気になるのであまりよくありません。また、普通は15回ぐらい音読を繰り返すだけで文章を覚えてしまいますが、覚えることが目的ではありません。無意識のうちに繰り返すぐらいに読むことが目的なので、すぐに空で言えるようになっても30回は読むようにします。

暗唱は、机の前に座って静かにやるよりも、歩き回るなど体を動かしながらの方が楽にできます。座ってやるときは体をゆらしながらやるという方法もあります。時間を有効に使う場合は、暗唱しながらシャワーを浴びたり服を着替えたり体操をしたりというということもできます。

1日目に100字、2日目に次の100字、3日目に次の100字で、4日目にそれまでの300字を通して10回ずつ読みます。5日目、6日目、7日目と300字を10回ずつ読むと、ちょうど1週間で、300字が完璧に暗唱できるようになります。

次の1週間で次の300字、次の1週間で次の300字と覚えていき、次の1週間はそれまでの900字を通して毎日4回ずつ読みます。するとその最後の1週間で900字が完璧に暗唱できるようになります。

物語文の場合は、ストーリーがあるので覚えやすいのですが、説明文の場合は、ある文からほかの文に行くときの出だしが思いつかないことがあります。その場合は、記憶術を応用して、文の出だしの言葉をイメージ化し、それを自分の体の一部に結びつけるようにします。例えば、「すると」で始まる文なら、「頭のてっぺんにスルメがささっている」というような極端なイメージです。これは、記憶術の本を参考にして練習するといいでしょう。

毎朝、起きてすぐに暗唱を始めると、それだけでやる気が出てきます。この暗唱を毎日続けていると、だんだん頭脳が活性化してきます。そして、いろいろなアイデアが次々にわいてくるようになります。

年齢で言うと、小学校1年生から2年生にかけては暗唱適齢期です。このころは、素直に繰り返し読むということができるからです。小学校高学年から中学生にかけては、暗唱がなかなかできません。それは、この時期は、繰り返し読むよりも、理解しようとか覚えようとかいう意識が先行してしまうからです。だから、小学校低学年のうちに暗唱のコツを身につけ、それが高学年になっても維持できるようにしておくのがいちばんいいと思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。暗唱(121)

毎年夏になると、学校から感想文や作文の宿題が出されます。

この宿題の問題は、三つあります。

第一に、感想文は本来小学校低中学年では、書けないものであることです。

第二に、中学生の宿題でよく出されるのが、「人権」や「税金」という決まりきったものであることです。

第三に、作文や感想文の肝心の指導が学校でなされず、すべて家庭への宿題という形で丸投げされていることです。

第一の話から説明すると、感想文が意味のある勉強になるのは小学5年生からです。このころになると、構成力や思考力が育ってくるからです。

小学4年生までは、文章全体の構造を考えたり、物事の背後にあるテーマをとらえたりする力はまだ育っていません。しかし、感想文で最も大事なのが、この全体の構造とテーマなのです。

では、なぜ小学校低中学年の感想文を上手に書ける子がいるかというと、それは、たまたまよく書けた文章に、親や先生が手を入れているからです。

しかし、それでは、親や先生の勉強であって、子供の勉強ではありません。だから、私は、小学校低学年の保護者の方から、「学校で感想文の宿題が出ているのですが」という相談があったときは、「感想文は、お母さんが書いてあげてください。子供は楽しく本を読むだけでいいです」と答えています。

第二の、中学生での「人権」や「税金」の作文ですが、なぜこのような宿題が出るかというと、ただコンクールがあるという理由からです。決して教育的な目標があって宿題を出しているのではありません。

教育的な意義を考えるなら、もっと子供が自分の身近な経験に照らし合わせて考えるような課題にするべきです。

このコンクールへの出品というのも、また問題があります。コンクールというものは、一見、学習の評価に似ていますが、実は評価されるのはひとにぎりの入選した子だけで、大多数の子は大きくまとめてボツになるだけです。だから、自分の書いたものが賞に入らなかったことはわかりますが、それ以上のことは何もわかりません。

第三の、指導の不在という問題が、実はいちばん大きい問題です。

作文や感想文をどういう手順でどう書けばいいかということは、学校ではほとんど教えられていません。日常の学習の中で文章の書き方の指導がないために、感想文というと、あらすじだけを長々と書いたり、感想だけを延々と繰り返したりする子が出てくるのです。

では、どうしたらいいのでしょうか。

実は、小学校高学年からの感想文は、やり方によってはかなり有意義な勉強です。難しい文章を読んで、それを自分なりに考え、裏づけとなる実例を通して、読み手にわかるように書くというのは、読解力、思考力、表現力の総合的な学習になります。

しかし、それには前提が必要です。

ひとつは、生徒が事前にその課題の文章を何度か繰り返し読んでおくことです。

もうひとつは、生徒ができれば身近な人(家族など)と話をして、その文章の具体例を考えておくことです。

そして最後に、先生が、書き方の流れを事前に説明し、それから生徒に書かせることです。

こういうやり方をすれば、小学校高学年、中学生、高校生の感想文は、子供の学力を育てる優れた勉強になるのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

以下は、facebookに追加した記事です。

====

おはようございます。

昨日の記事は「読書感想文批判」などというきつい言葉を使いま?したが、それは、小学校低中学年で無意味な感想文の宿題に悩まさ?れる子供たちが少しでも少なくなるようにと思ってのことです。

うちの教室では、小学校3年生以上は、毎月1回から3回の感想?文を書く練習をしています。通信教育で勉強する生徒が多いのです?が、毎週の提出率は90パーセント以上です。(それは生徒ひとり?ひとりに、担当の講師による電話の説明があるからだと思います)

だから、単なる批判ではなく、その裏づけとなる実績もあるとい?うことです。

感想文は、勉強として意義のあるものです。しかし、そのために?は勉強の方法が確立している必要があるのです。(自慢っぽくなっ?てしまいましたが(^^ゞ)

... その感想文の書き方のコツは、今度ノートにアップしたいと思い?ます。

====

初めてコメント致します。中学校国語教員五十歳です。

1「読書感想文」を数十年間書かせたことがありません。そのことで生徒の作文能力が他学校の生徒より劣っていると感じたことは一度だにありません。

3「感想文・思いを書く作文」を国語教育で扱うなとは言いません。しかし生徒に必要なのは、字数を限り、テーマを決めつけ、評価方法に沿った作文を書く力です。感想・思いは教えなくても生徒はメールでいくらも書いています。それは作文能力ではありません。

4「作文を宿題に」出したこと自体数十年間ありません。学校として出せと言われた場合は別です。作文を宿題にすることは学習能力習得にほとんど効果はありません。

5「作文には見本と評価方法」を必ず示します。体育、音楽などは見本を見せ、その通り習得させます。国語でも見本と手順を示さなければできるはずがありません。

こちらのページを拝見できて幸いでした。これから1ページずつ読ませて頂きます。

hyokoさん、コメントありがとうございます。

私は、高校や大学で、もっとレポートをどんどん書かせるような勉強をさせていくといいと思います。

ただ、そのためには指導と評価の方法を工夫しないと、教える側の負担が大きくなりすぎるという問題があります。

ソーシャル・メディアを利用して、生徒どうしが互いの文章にコメントを書き合うなどの方法を工夫していく必要もあると思います。

これからもよろしくお願いします。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。読書感想文(19)

「漢字の糸」のグループでは、身近な漢字の楽しい話を紹介をしています。

facebookページも新たにできました。(↓「いいね」ボタンを押してね)

http://tinyurl.com/63rl8go

------------------------------------------------------------

今日の一文字は「見」。

「目」と、「人」を表す“あし”の部分からなり、「人が目をはた?らかせる」という意味の“会意文字”だそうです。

以前、まえ先生から「『親』は木の上から見るもの」という投稿を?いただきましたが、やはり「子供をよく見る」ことは、教育の上で?何より大切だと思います。

……などと、独り身の私が言うのも説得力がないので、身内に限ら?ず、他人のことも自分のことも、しっかり見る、のが肝要、という?ことで(^^;)

------------------------------------------------------------

本日の一文字は……「忙」。

「りっしんべん」の「心」を「なくす」、と書いて“いそがしい”?。

かなりポピュラーに解釈されている字ですね。やはり人間にとって?実感深いからか。(笑)

ネガティブさを呼び起こす字は極力取り上げない方針なのですが、?新学期の教材発送が無事に完了しました、ということで。

忙しさの後にへろへろになった、情けないっぽい字体を選んでみま?した。(おいおい)

------------------------------------------------------------

本日の一文字は「食」。

これはもう、人間にとってなくてはならないものですね。

森の木グループでも、食べ物に関する話題はかなり豊富です。(笑?)

食べることは、健康に生きるために何よりもまず必要だと言っても?いいでしょう。

「医食同源」という四字熟語もありますし、「人」が「良くなる」?と書いて「食」、などと言ったりもします。

非常に納得がいきますね。

……が、調べたところによると、この字は確かに“会意文字”では?あれど、「人」と「良」から成っているわけではない模様。

PCでは表記が難しいのですが、「穀物」を「あつめる」という意?味の何やら古そうな二字がくっついて出来上がったのだそうです。

全然知らなかった……。

------------------------------------------------------------

本日の一字は……グループの皆様に挑戦。

さあ、なんと読む?

ヒント

・もちろん「あまい」ではありません。

・これ一字で意味を成しています。送り仮名などはつきません。

・バラしてみると、「ああ……」となるかも?

・当グループの現在の状態に関係があります。画面右、顔がいっぱ?い並んでいるところを見ると、実は答えが……。(笑)

解答は後日!

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。facebook(29)

言葉の森では、作文の勉強をfacebookを活用することによって更に発展させていきたいと考えています。

作文というものは、他の教科に比べると、教えることがかなり難しい勉強と言えます。だから、作文の勉強でfacebookを活用できるようになれば、それはそのままほかの教科にも生かしていくことができます。

以下、言葉の森が考えるfacebookの活用の仕方を7点にわたって説明していきます。

◆1、クラウド化した教材の利用

インターネットの世界では、クラウド化が急速に進んでいます。ネットを通じて、あらゆるサーバーが自由に活用できる時代になっているのです。

従来は、自社サーバーを立ち上げて、そこにいろいろなコンテンツを入れ、プログラムを作り、データベースを管理し、場合によっては決済システムも導入していました。

そして、自社のウェブのコンテンツを、検索エンジンで見つけてもらうことがインターネットの利用法の中心になっていました。

しかし、クラウド時代は、そういう使い方ではなくなります。自社サーバーのかわりに、ブログやyoutubeやfacebookのサーバーを利用してコンテンツを管理します。プログラムも自社で作るかわりに、フリーのアプリケーションを利用します。決済なども、他社の決済サービスを利用していきます。

そして、肝心のコンテンツも、かなりの部分は、自社制作する必要はなく、インターネットにあるものを利用するという形になります。例えば、青空文庫などという図書のテキストサービスがあればそれを国語の教材として利用するという形です。

クラウド時代は、自社のウェブのコンテンツという垣根は意味のないものになります。だれもがシームレスにインターネット上にあるものを利用できる時代ですから、コンテンツの中身よりも、利用の仕方の方が重要になってきます。

言葉の森は、これまで、自社サーバーで、コンテンツやプログラムを管理していましたが、いまそれをブログやyoutubeやfacebookに移行しているところです。

◆2、教材のオープンソース化

インターネットにある教材を利用することから一歩進めて、自分たちの手で教材を作るのがオープンソース化です。

言葉の森では、暗唱長文や読解マラソン集の長文を講師の協力で自社制作していますが、こういう教材を作るのはある意味で楽しいものです。

Wikipediaは、世界中にいる無償のボランティアの手で作られました。それと同じように、今後は、教材もだれでも自由に参加できる形で作られるようになるでしょう。

社会全体から見れば、個々の学校や塾が自分たちだけで使う教材を作っているのは、大きな無駄です。ほかの人の作った教材を利用するかわりに、自分たちで作った教材もほかの人に利用してもらうという形が今後の教材利用の仕方になると思います。

オープンソースで作る教材ですから、利用者自身が細かい手直しをいくらでも付け加えることができます。

教育は、すべての人の共有財産としてだれでも利用できるものにしていくのが将来の方向です。

言葉の森のfacebookでも、今後「オープン長文」グループなどで、子供たちが読む長文のオープンソース化を進めていく予定です。

◆3、勉強の基盤としての家庭学習の共有

これまでの勉強は、知識中心の入試に対応して、やはり知識の習得が中心になっていました。

子供たちに能率よく知識を注入するためには、分業体制で、学校や塾にお任せする形の方が都合のよい面がありましたが、それは同時に、考えることの苦手な子供たちを育ててきたようです。

中学受験でいったん塾にお任せする形の勉強にすると、その受験が終わったあとも、親が教育の内容にコミットすることが難しくなります。すると、中学生になっても、高校生になっても塾に頼るという形になり、親は、子供の勉強の中身はよくわからないが、結果としての成績だけはわかるという状態になります。

本当は、親が勉強の内容も把握していて、子供と勉強の中身を話し合いながら、勉強が単なる知識ではなく、深い理解も伴ったものにしていく必要があります。

例えば、国語の勉強でも、問題の長文を読んで選択式の○×をつけてそれでおしまいにするのではなく、その長文を読んで親子で内容を語り合うという形にしていくのが理想です。

テストの成績に表れないこのような深い学習は、家庭でなければできません。

これからの時代は、知識よりも思考力や創造性が重視されるようになってきます。勉強の基盤を家庭に取り戻すことが、思考力と創造性のある勉強の重要な前提になってくるのです。

facebookは、子供と親と先生の三者がつながる形の勉強ができます。先生に任せる勉強ではなく、先生と親が協力して子供の教育にあたるという形をとれるのが、ソーシャル・メディアの強みです。

言葉の森でも、家庭での予習や自習の仕方をfacebookのグループで保護者と共有していく予定です。

◆4、家庭文化のシェアと継承

家庭での親子の時間が長くなるにつれて、勉強ばかりでなく、親子のつながりも深まってきます。家庭は、勉強も含めて子供の人間形成の土台となる場です。

ところが、日本の社会では、太平洋戦争の敗戦によって、多くの家庭で、文化の軸となるものが失われていきました。

日本には、まだいろいろな行事が残っているので、その行事を通して、例えば年末に大掃除をしたり、正月に書き初めをしたりというようなことができます。

しかし、現代は、今の親が子供だった時代に比べて、家庭での対処方法が決まっていないさまざまな文化が家庭に押し寄せています。例えば、インターネット、ケータイ、テレビ、ゲームなどです。

ゲームひとつをとっても、親が子供時代に経験していない遊びなので、子供のゲーム遊びをコントロールすることができず、単なる禁止か単なる放任かになってしまう家庭が多いのです。

ここで、家庭の文化を共有するというfacebookの利用の仕方が考えられます。例えば、お小遣いの金額、勉強時間の目安、躾やマナーの基準、テレビやゲームの時間制限など、同じ条件の親どうしが情報を交換すれば、次第に家庭ごとの文化の枠組みが決まってきます。

そして、いったん家庭における文化的な基準ができれば、それは、子供や孫へと引き継がれて発展していきます。

学校や塾という外部の機関に子育てや教育を任せるのではなく、家庭でその中核となる部分を担えるようになれば、社会全体の文化水準ももっと高くなっていくでしょう。

言葉の森では、この家庭文化のシェアも、facebookなどのソーシャル・メディアを利用して行っていきたいと思っています。

◆5、勉強の成果を生かす発表と交流

知識中心の勉強の場合、成果はテストという形で評価されます。しかし、個性や創造性が求められる作文の勉強や芸術、スポーツの分野に関しては、テストという形での評価は向きません。

これまでは、作文、芸術、スポーツの評価は、コンクールのような機会で行われていました。しかし、コンクールは、結局ごくひとにぎりの子供が評価されるだけで、大多数の子にとっては、単なる参加する以上のものにはなっていませんでした。

毎年、夏休みになると、さまざまな作文コンクールや感想文コンクールが催されますが、このコンクールが教育的な意義を持つとは多くの人が思っていません。しかし、ほかに選択肢がないので、これらのコンクールに参加しているのです。

ところが、facebookを利用すると、例えば、同じ年代の少人数のグループの中で、作品の発表会ができます。何度もやっていれば、次第に親しい間柄になり、お互いの作文を関心を持って鑑賞できるようになります。

創造的な学習で子供たちの意欲のもとになるものは、点数や賞状ではありません。自分の作品が、ほかの人に関心を持って見られていることです。

この作品発表会も、ただ文字だけの文章を発表するだけでなく、youtubeなどを利用して、動画と音声を生かした朗読などという工夫した形がいくらでも考えられます。

言葉の森では、今後、子供たちの作文発表を、この同学年の少人数のグループでやっていく予定を立てています。

◆6、教室でのつながりを発展させるソーシャル・インフラ

facebookで作文の発表や交流を重ねていると、リアルな学校での人間関係と同じように、ネットの中でも次第に深いつながりができてきます。

言葉の森では、小1から高3までの生徒が勉強していますが、受験などのために途中でいったん退会したり、また再開したりということがあります。また、高3を超えて大学生や社会人になって勉強をする人もいますが、課題が全部終われば卒業です。

ここで、せっかくつながりのあった子供どうしや子供と先生が、同窓会としてそのつながりを継続できるようになれば、勉強の中でできた人間関係を卒業後も発展させていくことができます。

facebookは、もともとアメリカの大学で同窓会のリストを作るような使われ方もされてきました。言葉の森では、これを教室で勉強した生徒の同窓会という形で使っていくことを考えています。

同じようなことは、どの学校でも塾でもできると思います。しかし、その前提になるのは、ネット上でリアルな人間関係があることです。通信教育などで、教える先生と生徒が互いの顔を知らないという関係では、卒業後も継続するつながりを持つことはできません。

言葉の森の通信教育は、毎週担当の先生が生徒の自宅に直接電話する形で指導しているので、この点ではインターネット上のリアルな関係をそのまま、卒業後も継続させていくことができます。(実際に、卒業後もつながりを持っている生徒と先生がかなりいるようです。)

◆7、地域でのリアルな教育と結びつくネット教育

ネット上で子供たちの教育の大部分がカバーできるとしても、人間は身体を持った存在ですから、やはり同じ場所と時間を共有する必要が出てきます。

その共通の場所となるのは、地域です。子供たちが自分の住んでいる地域で人間関係を結んでいくことが教育の基本的な形です。

将来、それは、地域の寺子屋教育のような形で行われていくと思います。しかし、寺子屋は、これまでの学校や塾のように、家庭が外部に委託するような機関ではありません。地域でみんなから慕われているような人が先生役をして、それぞれの家庭の教育の延長を地域で行っていくような形になるでしょう。

すると、そういうリアルな教育を支えるものは、地域の大人や子供の緊密なコミュニケーションになります。つまり、facebookなどで勉強の状態を頻繁に共有するような関係がバックにあって、初めて地域での寺子屋教育が有効に機能するという形になってくるのです。

このような状態になるためには、facebook人口も、地域の寺子屋も、ともに大きく広がっている必要があります。しかし、たぶん将来は、このような、ネットに支えられた地域のリアルな教育が主流になってくると思います。

言葉の森も、今後、作文教室をその方向で発展させていきたいと思っています。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

いいねボタンがうまく動きません???

いいねボタンがうまく動きません

それは失礼しました。

今、チェックします。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。言葉の森の特徴(83) facebook(29)

「日本語for外国人の島」グループでは、いろいろな国の人が交流しています。

------------------------------------------------------------

すみません、みなさん

私は質問があるんですけど、説明していただきたいです。

「足で稼ぐ」というのはという意味ですかですか。

====

うーん。聞かれてみると、考えてしまう(笑)。

「頭で稼ぐ」とか「知識で稼ぐ」とか「知恵で稼ぐ」と?かいう、知的な要領のいいスマートなやり方ではなく、歩?いて何軒も営業に回るというような、汗をかいて泥くさく?仕事をすることだと思います。

どなたか、ほかにコメントがあればお願いします。

====

身体部位の名称を使った表現は、言語によってずいぶん違?いますから、外国人にはたいへんですね。

この場合の「足」は「実際に動き回る」ことと考えればよ?いと思います。考えているだけでは、何も結果はでない、?ということです。あまり歩き回って疲れると足が棒になる?といいます。

「足」にはお金の意味もあります。すぐになくなりますか?らね。「足が出る」というと、予算で足りなくなるという?意味になります。

「足を入れる」と「好きな道」に進むことですし、「足を?洗う」と人からうらまれるような仕事を辞める」ことにな?ります。「足を引っ張る」とだれかのじゃまをすることで?す。こうした例は挙げるときりがありませんから、出てき?たときにひとつずつ確認するしかありません。

====

「足で稼ぐ」って「Control」という警察の日本ド?ラマの会話で見つけましたです。

「(江藤)杉さんたちが足で稼いだ

何件もの目撃証言を無視すんのか?」だそうです。

====

それなら、実際に調査したり、現場に行ったり、いろい?ろな人を訪ねたり裏づけをとったり、という「足」を使っ?て得てきた情報(目撃証言)ということです。

「足で稼ぐ」というのは、「エアコンのきいている部屋?で、机の前に座ってインターネットで検索してスマートに?調べる」というようなことと対比して、いい意味で使われ?ていると思います。

------------------------------------------------------------

こういう本に関わっています。(facebookページ)

http://www.facebook.com/pages/%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%88%E3%81%AF%E5%A4%96%E5%9B%BD%E4%BA%BA/129695667113683

http://www.amazon.co.jp/dp/4750329665

http://www.amazon.co.jp/dp/4750329665

コンクールの作品募集はこれからですが、皆さんの周りに興味を持?ちそうな子どもがいらっしゃったら、紹介してくださるとうれしい?です。

====

アマゾンで注文してきました。

こういう世界のことを知らないので、勉強しないと。

====

読ませていただきましたし、学生にも紹介しています。日?本人の内なる国際化のために役立つ、よい本だと思います?。

====

ちょうど昨日、外国につながる子どもたちの講習を受けた?ところです。国際交流センターで紹介させていただきます?。

====

早速購入して子ども達に読ませてみたいと思います。

====

みなさん、温かいレスをありがとうございます。外国につ?ながるこどもたちを支援していていつも感じるのは、変わ?らなければならないのは彼(女)たち以上に、ホストであ?る日本・日本人だということです。そういう願いでこの本?を作りました。そして彼(女)たちをエンパワーするため?に印税(大した額ではありませんが)はすべてコンクール?のための基金にしています。お近くにに外国につながる子?どもたちがいたらぜひ勧めてください。

------------------------------------------------------------

早速、教えて頂きたいのですが・・。

職場で何気なく「それを奥において下さい」っと、言ったら、

「奥」と「後ろ」はどう違うのか、質問されました。

外国の方に分かりやすく説明できませんでした。正しく、奇麗な日?本語を学んでほしいと、いつも思って接しています。しかし・・・?ほんとに正しく説明してあげられない事ばかりです。

====

後ろというと、単なる位置関係のことですが、奥ととい?うと、「大切なところ」というニュアンスがあるのだと思?います。

じゃないでしょうか。

====

でも、単に「奥の方に」「奥につめてください」等・・・

大切なところ・・・というニュアンスなしで、使っている?時がたくさんあると思います。すみません。しつこくて・?・・。

====

あとは、まあ、文化の違いはいわく言い難いということ?で(笑)。

反対語を考えると、ニュアンスがつかみやすいです。

例えば、温かい<>冷たい、暖かい<>寒いのように、

奥<>表(おもて)、後ろ<>前 などというと伝わる?のでは。

====

反対語ですか!それはわかりやすいですね。早速、明日会?社で、説明してみます。自分も、あらためて日本語を勉強?する素晴らしい時間が持てました。ありがとうございまし?た。

====

私も興味を持ち自分なりに調べてました。奥<>手前、裏?<>表、後ろ<>前、奥=見えないところ、裏=見せれな?いところ、後ろ=なになにの後ろのように、指定したとこ?ろ。単に”後”にも”うしろ、あと、のち、ご・・・など?”使い分けてます、日本語はじつに奥が深い。(奥様は裏?で家庭を支えて、旦那の後ろに立つかけがえのないお方で?す、笑)。日本語未熟の私に間違ったらぜひ指摘してくだ?さい、すいません。

====

すばらしい。ヽ(`◇´)/

微妙なニュアンスの違いが多いというのが、日本語の難?しいところだと思います。

====

それを日本語勉強中の外国の人たちに説明するのは、私の?語学力では、かなり難しいです。でも根気よく!・・頑張?ります。

====

もしわたしが学生から質問されたら、こう答えますなので?すが…「それを奥においてください」と「後ろにおいてく?ださい」とではおく場所が違います。奥の場合は部屋の端?の方をさし、後ろは椅子を前後に並べて前に座り、後ろの?椅子を指します。

====

日本語は難しい!!!『奥が深い~です^_^; 私の?経験では耳に入って来た言葉をそのまま理解(処理)しょ?うとします。本当の意味を分かるようになるのは時間がか?かりました。でもみなさんは外国の方に分かりやすく理解?して貰うとこうして情報交換してる事に感謝します。もっ?と早くみなさんと交流ができたら、少し悩みも解決したか?な~と思いました。

====

わあ!とても面白い話ですね。外国人として、私の理解だ?と 「奥」は、部屋の突き当りで、「後ろ」はその話して?の後ろ、どこでもおいていいと言うふうに理解しています?。

====

日本は島国で、ずっと同一民族が家族のように暮らして?いたので、微妙なニュアンスが増えたのだと思います。

でも、私がそういうのも何ですが、肝心なことだけ伝わ?れば、細かい差異にはあまりこだわらなくてもいいという?気がします。

「川が流れる」でも、「ゴーゴー」と流れるか「サラサ?ラ」と流れるかという違いよりも、要するに「流れている?か」「いないか」がわかればいいというふうに考えていま?す。(細かいことを気にするときりがないしね)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。facebook(29)

勉強をさせるコツは、悪いところを直すことよりも、いいところを褒めることです。

しかし、ただ褒めるだけでは、どこが進歩しているのかわかりません。

なだらかに高くなるカリキュラムに沿って、ひとつひとつの課題ができていたら褒めるということを繰り返しているうちに、自然に高い山頂にたどりつくというのが理想です。

江戸時代の寺子屋教育が、この褒める勉強に似ていました。

寺子屋では、先生はほとんど教えずに、子供たちが好き勝手に遊びながら学んでいるように見えて、当時、質量ともに世界最高水準とも言われる教育を達成していました。

褒める勉強の長所は、先生や親が楽になり、子供が明るくなることです。逆に、直す勉強は、先生や親の負担が大きくなり、子供が暗くなります。

先生や親の負担が大きくなるとどういう問題が出てくるかというと、直す勉強が次第に叱る勉強になってくるのです。

子供にとって、叱られながら学んだことは、そのときは身についたような気がしますが、あとからふりかえるとほとんど身についていません。

大人でも、楽しかった年代の思い出はたくさん思い出せますが、楽しくなかったころの思い出は、なかなか出てこないと思います。

勉強も同じです。叱りながら勉強させると、教えれば教えるほど定着しくにくなります。だから、勉強は、いつも明るく褒めながらやっていくことが大切なのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。勉強の仕方(119)