ひな鳥が親鳥のあとを

ついて歩くように、

人間の子も親の後ろ姿を

真似して歩く。

子供がいちばん尊敬しているのは両親です。

どの子も、親のような人間になりたいと思っています。(最初のうちは)

子供を読書好きにさせたかったら、まず親が本を読んでいる姿を見せることです。

子供のころ読んでいたと言って、今読まないのはだめ(笑)。

子供は、親が楽しそうに本を読んでいる姿を見て、自分も親のように読みたいと思うのです。

子供を勉強好きにさせたかったら、親がまず楽しく勉強を続けていることです。

仕事上の必要に迫られて、嫌々、渋々やっているのはだめ(笑)。

子供は、親が楽しそうに勉強している姿を見て、自分も親のように勉強したいと思うのです。

親が、もう年だからと自分の人生をあきらめて、その分を子供の勉強に託すのでは、子供は楽しく勉強する気にはなれません。

親がまず自分の人生を創造的にしようと思い、そのために勉強を始めるなら、子供もまたは同じように楽しく勉強を始めるでしょう。

そこで、今日のテーマは、

1、親鳥とひな鳥についてひとこと、

又は、

2、「お、や、こ」で五七五、

又は、

3、何でも自由にどうぞ。

子供を創造的な子に育てたいときも、親がまず創造的な生活を送ることです。

創造的な生活に結びついて初めて読書や勉強も価値あるものになります。

しかし、ここで問題なのは、読書や勉強まではだれでもできますが、創造する機会というのは、現代の社会では限られていることです。

自分で自由に仕事をしているのでもなければ、創造する機会はなかなかありません。

だから、これからの時代は、だれもが自分の小さな仕事を始めるようになると思います。

最初は小さな仕事でも、それを続けていくうちに、やがて社会全体がそれらの仕事を回すようになり、今の子供たちが大人になるころには、だれもが生活の中に創造の機会を持つようになるでしょう。

今日も引き続き快晴。

子供のいる家庭では、春休みで、家の中もにぎやかなことと思います。

今日も楽しい一日をお過ごしください。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。子育て(117) facebookの記事(165)

点数は、目安ではあっても目標ではない。

賞品も、結果であって目標ではない。

点数や賞品で持たせた意欲は、即効性のある分、副作用があるが、

笑顔で持たせた意欲は、いつまでも続く。

親が、子供の点数や賞に関心を持つのは、それによって子供に意欲を持たせようとするからです。

しかし、そういう意欲は、最初の効果が大きく見えるほど、その後の弊害の方がずっと大きくなるのが普通です。

客観的に考えても、相対評価であれば必ず相手がいます。

他人との競争の中で自分だけがどんどん上に行くということは確率的にもありません。(漫画ではそういうことがありますが)

同様に、賞品も、最初にそれを目標にしてうまくいけば、次はもっと豪華な賞品でなければ意欲を持てなくなります。

子供の意欲は、点数や賞品ではなく、もっと穏やかに育てていくものです。

それは、ひとことで言えば、温かい関心です。

子供が作文を書く場合は、書くことについて家族で楽しい対話をすることです。

そして、書いた作文については、間違いを直すのではなく、いいところを見て褒めてあげることです。

その一方で、毎日の音読や暗唱や読書の自習を、これも家族の温かい関心の中で進めていけばいいのです。

ということで、今日は、

1、温かい関心についてひとこと、

又は、

2、「あた、た、か」で五七五、

又は、

3、何でも自由にどうぞ。

小学校4年生までの子供たちにとって、いちばんうれしいのは、お父さんやお母さんの笑顔です。

点数で人に勝つことや、いい成績で賞品をもらうことではありません。

親の笑顔は、何よりも強いのです。

もうすっかり春めいて、気持ちのいい3月の空です。

桜のつぼみもずいぶんふくらんで、もうすぐお花見の季節です。

それでは、今日もいい一日をお過ごしください。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。子育て(117) facebookの記事(165)

あれもない、これもないと、ないものを数えるのではなく、

あれもあるし、これもあると、あるものの多さに感謝しよう。

ないものを見つけに行こうとするよりも、今あるものを生かして使おう。

今あるものがありあまるほど豊かになれば、やがてないものと交換する人がやってくる。

足りないものを手に入れようとすると、他人の思惑とぶつかり合い、それは争いや戦いに発展します。

不足から始まった勝利は、勝ったあとも新たな不足を生み出します。

漫画に出てくるギャング団は、奪ったものの分け前をめぐって仲間割れを起こします。

分け前を互いに譲り合う仲間たちだったら、もともとギャング団にはならなかったからです。

近代の西洋の歴史は、このギャング団の歴史でした。

それは今も続いています。

日本は、この奪い合う歴史に終止符を打って、新しい譲り合いの世界を作っていく役割があるのです。

そこで、今日のテーマは、

1、「ある」と「ない」についてひとこと、

又は、

2、「ある、と、ない」で五七五、

又は、

3、何でも自由にどうぞ。

ないものに目を向けるのではなく、あるものに目を向けるというのは、人間に対しても当てはまります。

子供も大人も、みんなそれぞれに欠点を持っています。

その欠点を直そうとするよりも、長所を生かす方に目を向けることです。

すると、欠点は自然に他の人がカバーしてくれるようになるのです。

今日も、すっかり晴れて、空の端から端までの青空です。

仕事をするのがもったいないぐらい(笑)。

それでは、今日もいい一日をお過ごしください。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。facebookの記事(165) 生き方(41)

4月からの勉強で、小学校高学年以上の生徒には、ユーモア表現という項目が出てきます。小学校中学年は、作文の中にダジャレを入れる練習をしました。今度は、もっと幅広くユーモアを入れる練習です。

そして、自分の書いたその部分がユーモア表現のつもりだということがわかるように、「笑」や「項目マーク」を入れて書きます。しかし、普通の作文のときは、特にテストで作文を書くようなときは、こういう書き方はしません。ユーモア表現は、あくまでも言葉の森の4月からの練習として書いていくということです。

では、なぜユーモア表現を入れるのでしょうか。

笑いのないスピーチは、聞いていて飽きてきます。同じように笑いのない文章は読んでいると飽きてきます。だから、読み手に対するサービス又は思いやりとして、作文の中に笑いを入れて書くということです。

では、笑いの本質とは何でしょうか。

笑いとは、予想したところからずれたことを面白く感じる感覚です。

例えば、小さい子供に、「いない、いない、バア」とやると大抵の子は笑います。これが、「いない、いない、いない」だったら笑いはありません。同様に、「バア、バア、バア」でも笑いは起きにくいでしょう。「いない、いない」で、次も「いない」かと思っているところに、反対の「バア」が来るから笑いが起こるのです。

つまり、笑いは、未来に対する予想が前提になっています。動物たちには、未来というものはなくすべてが今の現実です。だから、「いない」も現実、次の「いない」も現実、次の「バア」も現実なので、動物たちは笑わないのです。動物には、喜びというものはありますが笑いはありません。

こう考えると、人間に笑いを感じてもらうには、ずれを意識的に作ることが大事だということがわかってきます。そこで、「急に下げる」という面白さが出てきます。

人間が関心を持つものは、一般に進んでいるもの、強くなっていくもの、大きくなっていくもの、上昇していくものです。その反対の、遅くなっていくもの、弱くなっていくもの、小さくなっていくもの、下降していくのものはあまり関心を持ちません。そこで、人間は、進んでいるものや上昇しているものがあると、その延長をつい予測します。その予測をくつがえすような下降が急に生じると、笑いが生じることが多いのです。

笑いにはもちろん上げる笑いもあります。しかし、その上げる笑いの面白さも、裏返せば下げる笑いに結びついています。昔、「日本沈没」という小松左京のSF小説を題材にした映画がありました。筒井康隆は、この小説をパロディ化して、「日本以外全部沈没」という短編小説を書きました。タイトルを見ただけで面白いのは、これが日本を上げる一方、日本以外を全部下げているからです。

一般に、共通の第三者を下げる笑いは考えつきやすいのですが、文章はその場かぎりの会話と違って独立したものとして残ります。だから、他人を下げるよりも、自分を下げるような笑いの方が普遍性があります。

笑いには、文化の要素もありますから、これから日本の社会が成熟するにつれて、より高度な笑いの型というようなものが形成されてくるでしょう。しかし、今はまず読み手に対するサービスのつもりで、笑いの練習をしていくといいと思います。

そして、おかしいときに笑うことは誰でもできますが、おかしくないところに笑いを作り出すのは、パワーがないとできません。逆に、パワーがなくても出てくるのは、グチ、不平、不満、などです(笑)。笑いは、表現の工夫であるとともに、生きる姿勢でもあるのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。作文の書き方(108)

人は理屈よりも感情によって動く。

しかし、感情はコントロールしにくい。

日本人は、感情も言語脳で処理する。

だから、言葉をうまく使えば感情もコントロールできる。

これが、日本文化の中に流れている言霊の仕組みです。

いいことを言うといいことが起き、悪いことを言うと悪いことが起きると、昔の人は考えていました。

それは、日本人の場合は、言葉によって心が動かされる度合いが大きかったからです。

だから、いいことが起きてほしいときは、そう思うのではなく、それを言葉に出して言うのです。

例えば、「いいことが起きた。よかった」という具合に。(まだ起きていないうちに)

子供の音読を聞いていると、その下手さにほとんどの親はいらいらしてきます。

しかし、そこで、「もっと上手に読みなさい」などと言うと、音読は上手になりません。

嘘でもいいぐらいのつもりで、「だんだん上手になってきたみたいだね」と言うと、本当に上手になっていくのです。

そこで、今日のテーマは、

1、言霊についてひとこと、

又は、

2、「こと、だ、ま」で五七五、

又は、

3、何でも自由にどうぞ。

将来、この日本語の素晴らしさが世界中の人に見直される日が来ると思います。

すると、世界の共通語として、日本語も大きな選択肢となってくるでしょう。

日常会話は日本語で、交渉や論争のときだけ英語でという使い分けができるようになるのかもしれません。

それでは、今日もいい一日をお過ごしください。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

私の高校時代のあだ名は蛍光灯でした。

言葉より

黙って見つめる

間が大事

いつか、行間を読んでもらう文章が書けるようになりたいものです。子育てにおいても、注意しすぎないことが大事ですね。

ちゃくちゃくさん、こんにちは。

関心を持つが注意はしないというところが難しいですね。

でも、親子の場合は、すぐ軌道修正ができるので、ときどきふりかえれば大丈夫だと思います。

K先生に勧めてもらった、「若おかみは小学生①から⑰」を

去年の夏休みから毎日毎日一日も欠かさずに読んでいます。

すっかり気に入っっています。

机に一冊、こたつに一冊、車に一冊、ふとんの中から、トイレから洗面所から、若おかみが出てくるので片づける側は、ちょっと大変です(笑)

最近は、クイズみたいに、私がどこか一行読めば、何巻かがわかるようになりました。

きっとが済むまで読むのでしょうね。

私もあなたと同じことをしてます!(`・ω・´)

いい本をすすめてくれてありがとうございます。

こういうシリーズの本に出合うと、子供の読書量が急に増えるようですね。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。facebookの記事(165) 日本語脳(15)

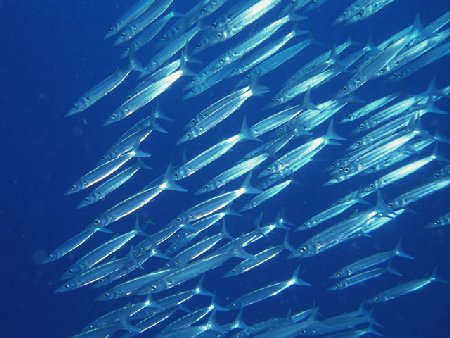

一生休まずに泳ぎ続けるマグロに、

広い海が必要なように、

休まずに進歩し続ける人類には、

常に新しいフロンティアが必要だ。

ただし、そのフロンティアは、利権として消化されることを目的とした夢のない公共事業ではありません。

世界の砂漠の開発、極地の開発、日本の周囲に広がる海洋の開発、宇宙の開発、そして人間の心身の開発など、人類に新しい創造をもたらす分野です。

若者に希望がないとしたら、それはただフロンティアがないような気がしているからです。

狭い一本道でひとつの方向に向かって進むことが強制されているように思えるから、元気が出ないのです。

もう進歩はやめてのんびりしようという人もいますが、のんびり暮らすこと自体が新しいフロンティアの可能性です。

現代は、新しいフロンティアをみんなで探す時代なのです。

ということで、

1、新しいフロンティアについてひとこと、

又は、

2、「み、かい、たく」で五七五、

又は、

3、何でも自由にどうぞ。

最高時速160キロで泳ぐマグロは、酸素の消費量が大きい筋肉を持つために、えら呼吸だけでは間に合わず一生休まずに泳ぎ続けるそうです。

人間も似ています。

犬や猫は、日がな一日同じように暮らしていても、それでどうということはありませんが、人間は常に進歩していないと、退歩してしまうのです。

ただし、その進歩はこれまでのようなものでありません。もっと人間的な進歩を、新しいフロンティアとしてこれから見つけていくのだと思います。

そして、世界のフロンティアを切り開く技術と資金の裏づけを持つ第一の国は日本です。

日本が国内の狭い足の引っ張り合いで互いに消耗しているのではなく、大きなビジョンを真っ先に提案する必要があるのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。facebookの記事(165) 日本(39)

要約は、勉強の手段であって目的ではありません。しかし、国語のテストで要約の問題が出ることがあるので、目的のように考えてしまうことがあるのです。

では、何の手段かというと、ひとつには、長い文章を短くまとめて相手に伝えやすくするということです。もうひとつは、文章を短くまとめることによって、自分の理解を整理するということです。

だから、要約は、形だけできればいいというのではありません。しかし、形ができなければ、ただ考えているだけで勉強にはなりません。だから、言葉の森の勉強は、要約の形を作るところから始めています。

ところで、文章には、大きく分けて、事実文、説明文、意見文の三つの種類があります。普通の文章にはこれらか混在していますが、事実中心の文章は事実文、説明中心の文章は説明文、意見が中心の文章は意見文と分けることができます。

事実中心の文章の場合は、要約というよりもあらすじという言い方が適当です。全体から重要な事実をつなげて短くまとめるような形になります。

説明文は、そのまま要約といってよいでしょう。重要な説明をつなげて、全体がわかるようにまとめていきます。

意見文は要約として書くこともできますが、要点を抽出するというように更に小さく絞って書くことができます。要点は、結びの部分に書かれていることが多いので、文章の最後の方を中心にまとめると要点をまとめたことになることが多いようです。

さて、言葉の森では、要約を書く際に、ひとつの文を40-50字と考えて計算します。150字の要約であれば、3文から4文を目安にまとめるということです。

まず、元の文章を読みます。読みながら、自分なりに、面白いと思ったところ、よくわかったところ、大事だと思ったところに傍線を引いていきます。傍線は、多めに引いておく方が、あとで要約をしやすくなります。

傍線を引きながらその文章を一度読み終えたら、次に、その傍線を引いた部分だけど、飛ばし読みで二度、三度と繰り返し読みます。飛ばし読みですから、すぐに読み終えることができます。

繰り返し読んでいると、文章の全体像が頭に入るので、傍線を引いた中で、特に重要だと思うところを要約の字数に合わせて、必要な文の数だけ選びます。それらの文をつなげたのが要約です。

しかし、ここで年齢の問題が出てきます。一般に、物事を構造的にとらえることができるようになるのは小学校5年生からです。従って、小学校4年生で要約の勉強をさせるのは、やや無理があります。

同様の理由で、作文を書く前に構成メモを書かせるというやり方も、小学校4年生以下では、かえって勉強を複雑にしてわかりにくくさせてしまう面があります。

だから、「うちの子は要約が苦手で」というのは、心配する必要はありません。ひとつは、能力の問題ではなく年齢の問題だからです。もうひとつは、要約の方法を知らなかっただけだからです。(つづく)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

マジで要約苦手やろうとしたらわかんなくなっちゃう

要約の仕方が分からん!

心の中(感覚)では要約できるのに言葉にできない、文章として書き出せない。

答えを見て「あぁ、やっぱりそうか。」となる。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。国語力読解力(155) 要約の仕方(0)

「ふとんがふっとんだ」が面白いのは、

そこに不自由な言葉が介在しているからだ。

もし、自由なイメージやテレパシーで同じことを完璧に伝えられたら、

面白くも何ともない。「ふーん、そう」というだけ。

だから、言葉を持たない動物たちは笑いません。

犬などは、人間にかなり近い感情を持っていますが、喜びはあっても笑うということはありません。(嬉しさを目と口と尻尾で表現することはありますが)

この言葉の持つギャップが、創造のひとつの源です。

もうひとつの源は何かというと、それは不自由な身体です。

生き物は身体があるから、自由に好きなところには行けずに、ころんだりぶつかったりといろいろ不自由な思いをします。

しかし、そこで、不自由さを克服したいという意欲と情熱が生まれます。

身体の持つ不自由さから来る情熱が、言葉の持つ不自由さと結びついて、人間らしい創造が生まれてくるのです。

ということで、不自由さにも感謝(笑)。

1、不自由についてひとこと、

又は、

2、「ふ、じ、ゆう」で五七五、

又は、

3、何でも自由にどうぞ。

今日から天気は下り坂で、夕方から明日にかけては威勢のいい大荒れのようです。

でも、日曜日にはもう晴れて、お花見の準備に突入でしょう。

お天気も、自由にならないところに味があるのかもしれません。

それでは、今日も雨にも負けずいい一日をお過ごしください。

(写真は「SOZAIjietn」より)

笑う犬。

「キャハハハハ」(うそでしょ)

【参考】言葉の森のダジャレの木

https://www.mori7.com/ki/dajare/print.php

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。生き方(41) facebookの記事(165)