facebookに公立中高一貫校の受験問題の話を書きました。

その続き。

====

「(ゼニゴケの写真とスイレンの写真を見せて)ゼニゴケがスイレンよりずっと小さな植物だということが分かる写真にするためには、どのような工夫をすれば良いですか。」

「東京スカイツリーの展望台からの眺めを想像して、その様子を俳句のように五・七・五の十七音で表現しなさい。」

「日本の人口構成をふまえて、今後の日本の輸送をどうしていったらよいか、あなたの考えを書きなさい。」

こういうのが、公立中高一貫校の受験問題です。(東京都立の公立中高一貫校のうち3校の問題から)

普通の試験で連想するような漢字や計算の問題はひとつもありません。

計算が必要としても、+-×÷ができて、A:B=a:bの考え方ができれば解けるようなものだけです。

文章を読む力と自分で考えて書く力があれば誰でもできる問題です。しかし、考える力がないと書きようがありません。

こういう学力は、問題集を解くような勉強ではつきません。

では、どうしたら、こういう問題に答えられる学力がつくかというと、ひとつは、普段の家庭の対話です。

もうひとつは、勉強を楽しむ姿勢です。

そして、それらの基礎としての文章を読む力と、考えたことを書く力です。

こういう勉強なら、子供も楽しくできるし、親も一緒に楽しめます。

小中学生のころは、こういう勉強でいいのです。

いろいろなことを詰め込んでがんばる勉強は、高校生になってからやっていけば充分間に合います。

言葉の森では、今、そういう小学生からの楽しくできる家庭学習を計画しているところです。

====

ほかにどんな問題があるかというと、こんな問題です。

■A池とB池のスイレンの花のこみ具合をあなたはどのように比べますか。

●答えは、

まず、それぞれの池のスイレンの花の数を数える。

次に、スイレンが生えているところを正方形の数として数えそれを面積ととする。

花の数を面積で割ったものが、それぞれの池の混み具合。

(都立両国中 2012年の問題より)

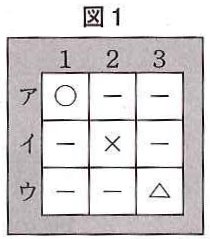

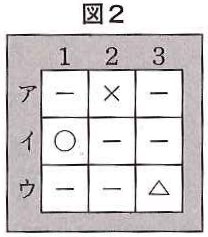

■図1にア⇔イ操作を行うと図2になります。

では、図2に何回かの操作を行って図3にしたいときどんな順番で行えばよいですか。

●答えのひとつは、

1⇔2、2⇔3、イ⇔ウ

(都立小石川中2012年の問題より)

こういう問題を、家族で一緒にクイズを解くような感じでやっていけば、休日の夕方の楽しいレジャーになります。

更に、「同じような問題を作ってみようか」とか、「同じように新しいパズルを考えてみようか」となれば、もっと創造的です。

例えば、太って背が低い人のシルエットとやせて背が高い人のシルエットをくらべて、どっちがシルエットの面積が多いかという問題などが作れます。

また、9つのマスを16個に増やしてみるとか、立体にしてみるとかすれば、もっと頭を使う問題が作れます。

こういう勉強は、一斉授業の詰め込みではできません。

たっぷり時間のとれる家庭での学習で、本人が納得するまで考える中で初めて身についてくるのです。

言葉の森では、こういう家庭学習の交流の場をホームページの中に作っていく予定です。

そこで、公立中高一貫校の過去問から毎週一つテーマを選び、家庭でどう取り組んだらいいかという案を提供します。

これは、受験生でなくても参加できます。小学校低学年の子の保護者でも、低学年に合わせて生かしていくことができます。

春にスタートする予定ですので、もうしばらくお待ちください。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。公立中高一貫校(63) 家庭学習(92)

言葉の森は30年前から、作文だけに絞った勉強を続けてきました。

その間に、大学入試や高校入試や中学入試などさまざまな作文小論文の試験の指導をしてきました。だから、どんな問題が出ても、わかりやすく書き方を説明することができます。

実際に、大手予備校などで小論文の指導を1年間受けていても、自分の書き方に今ひとつ納得できなかった高校生が、言葉の森に来てすぐに書き方のコツがわかり志望校に合格したという例がよくあります。それは、大学入試だけでなく、高校入試でも、中学入試でも同じです。

近年、公立中高一貫校を設置する自治体が増えてきたので、言葉の森に来る生徒も、公立中高一貫校を目指す人が多くなってきました。

しかし、言葉の森はこれまで、国語、算数、理科、社会の受験指導のようなことはしていませんでした。だから、作文は言葉の森で、教科の勉強は塾でという生徒もいたのです。

言葉の森が、なぜこれまで教科の勉強を指導しなかったかというと、作文以外の勉強というものは、本来答えのある勉強ですから、生徒自身の力でできると考えていたからです。

昔の小中学生は、塾などに行かず、みんな学校と自宅で勉強しているだけでしたが、学力的に何も問題ありませんでした。また、今でも、小中高と塾にも予備校にも行かず、学校と自宅だけの勉強でゆとりのある学校生活を送り、高校生の最後の1年間の受験勉強だけで難関大学に合格する生徒もいます。

塾や予備校をうまく利用するのは悪いことではありません。自分ひとりで自宅で勉強するよりも、勉強に対する強制があるのでやりやすいという面もあります。また、合格可能性を判定するための模試は、塾や予備校の模試に頼らざるを得ません。

しかし、そういう他人に依存する勉強に慣れていると、肝心の高校生ぐらいになってからも自分で勉強する仕方がわからず、他人に教わる勉強に頼るようになります。

自分で工夫して行う勉強は、大学生や社会人になればますます重要になりますが、大人になっても人に教わる姿勢のままだと、そういう勉強スタイルがずっと続いてしまうのです。

そこで、言葉の森では、この春から独自のやり方で、国語、算数、理科、社会の受験に対する勉強もアドバイスすることにしました。

しかし、そのやり方は、先生が生徒を引っ張って教えるような方法ではありません。生徒が家庭で自分のペースで自学自習をしながら実力をつけていくという方法です。

週に1回の作文指導はそのままですから、この全教科の勉強は、希望者がウェブを利用して自宅で行うような形になります。

どうしてウェブを利用する形にするかというと、勉強を進めていく上で疑問に思った点や迷った点は、すぐに相談できるからです。

公立中高一貫校の入試に出てくる適性検査(国算理社の総合的な問題と作文の試験)は、年々難度の高いものになっています。しかし、公立の学校ですから、特別の受験勉強をしなければ解けないような問題は原則として出ません。教科書の基本的な知識をもとにして自分なりに考えて文章化するという、どちらかと言えば東大型国立大型の問題が中心です。

だから逆に、実際の受験をしない生徒でも、公立中高一貫校の試験に答える力をつけるために勉強するという目標を持つことによって確実に実力がつきます。

人気のある公立中高一貫校で10倍以上の倍率のあるところは、もともと合格する生徒の方が少ないのですが、合格してもしなくても勉強したことが中学に入ってからの勉強に生かすことができます。

合格は目標ですが、そのために必要以上の勉強をするのではなく、むしろ小学生時代に勉強の目標ができるいいチャンスだと考えておくぐらいでいいのです。

では、公立中高一貫校の受験のための勉強は、家庭でどのように進めていったらいいのでしょうか。(つづく)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。公立中高一貫校(63)

facebookに次のような記事を書きました。

====

勉強というと、答えを隠しておいて、問題を解かせて、合っていたとかいないとかやる形が多いのですが、本当は、問題も答えも両方すぐに見られるようにして、「なるほど、こういう問題でこういう答えになるんだ」と考えさせた方が、ずっと密度の濃い勉強ができます。

だから、高校生用の問題集などでは、答えが問題のすぐ横に書いてあるものも多いのです。

しかし、小中学生の問題集は、答えがすぐには見られないようになっています。学校や塾で使っている問題集の中には、答えがはずしてあるものもあります。

また、答えがついている場合でも、解説が簡単すぎて自学自習に向いていないものもよくあります。

解かせる勉強から、読ませて考えさせる勉強に、という工夫がこれから必要になってきます。

公立中高一貫校の問題などを見ると、勉強のできる子というよりも、読んだり考えたり書いたりすることが好きな子が、楽しんで解くような問題が中心です。

時間内に解くという制約があるので試験になっていますが、時間制限がなければ、子供が楽しめる知的な読み物という感じの問題です。

これからの時代は、こういう考えることが好きという学力が必要になってくるのだと思います。

「え、なあに。私のこと呼んだ?」

「いや……別に」

====

最後のカンガルーは、おまけです(笑)。

では、公立中高一貫校の受験に対応できるような考える力はどのようにしてつくのでしょうか。

高学年になってからの勉強ももちろん大切ですが、もっと大切なのは小学校中学年までの勉強です。

まず、低中学年のころまでに、読むことが好きという姿勢を作っておくことです。

言葉の森の教室で、生徒に保護者向けのプリントなどを渡すと、すぐにそれを読み出す子がいます。そういう子が、読むことが好きな子です。

その反対に、字がたくさん書いてあるものを見ると、すぐにしまってしまう子もいます。そういう子は、読むのがあまり好きでない子です。

次に、考えることが好きな子にしておくことです。そのためには、詰め込みの勉強はかえってマイナスです。

小さいころから問題を解くような勉強をたくさんさせられている子は、勉強という言葉の響きにいい感情を持っていません。

そういう子は、問題をじっくり考えて解くよりも、早く答えを出して正解にしたいという気持ちを持ちがちです。

考えることを好きにするには、勉強の量を増やしすぎないことです。

そしてもうひとつは、書くことが好きな子にしておくことです。

これは、書く機会を増やすことと、書いたものをいつも褒めることです。

今の教育環境では、文章を書く機会はあまり多くありません。そして、たまに書くと、書き間違いを注意されたり直されたりします。

書き間違いは、読む量がまだ少ないために起きていることなので、作文の上だけで性急に直そうとすると、書くことが自体が苦手になってしまうことが多いのです。

こういう、低中学年の、読む力、考える力、書く力の基礎の上に、高学年の受験対策があるのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。公立中高一貫校(63)

今日のfacebook記事に、次のような記事を書きました。その追加の話です。

====facebook記事より====

早く終わっていいことがあるなら、早く終わるけど、

早く終わって新しい勉強が追加されるだけなら、ゆっくりやっていこう。

そういうことを子供のころから繰り返していると、集中せずにやることが身についてしまいます。

集中力をつける一つの方法は、小さいころからお手伝いをさせることです。

お手伝いのような本当は面倒なことを毎日繰り返しやっていると、手際よく仕事を済ませる習慣が身につきます。

しかし、現代のような電化社会では、苦労してお手伝いするようなことがあまりないので、そこは工夫が必要です。

集中力をつけるもう一つの方法は、勉強に関しては、時間で計らず分量で量ることです。

その点、お手伝いは、時間ではなく分量で量るのは自然だからいいのです。

○時から○時まで勉強するというのではなく、○○を○○ページまでという形にすれば、自然に早く済ませるようになります。

ただし、早く済んだから新しい勉強を追加させようとしてはだめ(笑)。

何度かそういうことをすると、子供は意地でもゆっくりやるようになります。

子育てにも、それなりの作戦が必要なのです。

いちばんいい基準は、自分がもし子供だったらそうされたらどうかと考えることです。

====

その追加。

集中力をつける第三の方法は、目標を明確化し、それをできるだけ数値化し、それをできればグラフ化し、自分の目標と達成度が自分自身にビジュアルに見えるようにすることです。

他人に見せたり他人と競争したりするのではなく、自分の目に見えれば、人間は自然に集中してやるようになるのです。

しかし、今の社会では、こういう工夫があまり教えられていません。

昔の親の世代は、生きるのに必死だった時代を経ているので、自然に集中して仕事をする癖がついていますが、子供の世代は生まれたときからそれなりに豊かだったために、集中しないで生きる癖がついているのです。

そのため、子供が勉強をなかなかしないことに親が業を煮やすと、すぐ塾に行かせるようなことを考えます。

塾に行けば、勉強の場所と時間が強制されるので、嫌でも勉強するようになりますが、それは逆に自分で工夫して勉強する機会を失うことにもなるのです。

社会に出れば、そういう塾に行くような外からの強制はありません。

みんな、自分で自分を律して生きています。

だから、子供のころから、遠回りのように見えても、自分で自分を励まして勉強したり仕事をしたりする機会を作っていくといいのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。自習検定試験(10)

(2014年4月8日改訂)

毎日の自習の記録をつけましょう。

自習の内容は自分で決めますが、こちらですすめているのは、漢字の読み、漢字の書き、音読、暗唱、算数数学、問題集読書(中学年以上)、英語(小4以上)、読書などです。それぞれの頭文字を取って、「よかおあさもえど」などと書いておくといいでしょう。

音読と読書だけでもかまいません。

自分なりに、ピアノの練習、お手伝い、宿題などを自習にしてもいいでしょう。

毎日の自習という形の勉強が最も力がつきますが、自分で決めたことを自分でやるというのが実はなかなか難しいものです。

だから、ほとんどの人は、学習塾など他人からやらされる場所に行くようになります。

学習塾を利用するのはよい面もありますが、自分から学ぶのではなく人に教わる勉強に慣れていると、肝心の高校生や大学生になっても自分で勉強する力がつきません。

だから、小学生のころから、できるだけ自分で勉強する時間を作っておくといいのです。

毎日の自習を飽きずに続けるコツは、

1、1週間の予定で、やること、やる量、やる時刻を決めること(予定表)

2、毎日、記録をつけること(自習表)

3、タイマーで目標時間を決めること

4、達成感を持つために、グラフ化すること

5、そして、その記録をできれば創造的な遊びにすることです。

それが、言葉の森の自習表です。

用意するものは、赤鉛筆(赤ペン)と青鉛筆(青ペン)です。

間違えたところを修正するためには、住所シールの余白を切り取って使うといいでしょう。

週グラフ

自習表の右下に、7列×8行ぐらいの表ができています。自習の項目の数によって行の数は異なります。

まず、7列×8行の表の右側と下側に、ランダムに「1234567」と書き入れます。8行以上の場合は、「12345671……」と繰り返していきます。

まず、7列×8行の表の右側と下側に、ランダムに「1234567」と書き入れます。8行以上の場合は、「12345671……」と繰り返していきます。

(8行なので、右側に「1」が2回出ています)

まず、1日目に自習表の記録をつけたら、右側の「1」と下側の「1」を赤い○で囲みます。

そして、右の「1」から来る赤と、下の「1」から来る赤の交差したマスを赤で塗ります。

次の日に、2日目の自習表の記録をつけたら、今度は、右側の「2」と下側の「2」を青い○で囲みます。

そして、右の「2」から来る青と、下の「2」から来る青の交差したマスを青で塗ります。

「1」から来ている赤と交差するマスはどのように塗ったらいいでしょうか。

「2」から来る青と、「1」から来る赤の交差するマスの塗り方は、4通りあります。そのどの塗り方で塗ってもかまいません。

このようにして、交差しているマスをすべて同じやり方で塗ります。

ここで、大事なルールが三つ出てきます。

第一は、その日の自習がひとつでもできたら、その日の番号のマスに色を塗るということです。

第二は、塗り方は、右から左に、下から上にという順序で塗ることです。

最初に交差したマスを塗り、次に右から左に向かって塗り、次に下から上に向かって塗るというようにするといいでしょう。しかし、これは多少順番が変わってもかまいません。

第三は、上下左右の垂直と水平の境界が異なる色で接しないように塗ることです。

色が異なってもいいのは、斜めの境界だけです。

例えば、塗ろうとしたマスの上に既(すで)に別の色がある場合です。

これから塗ろうとしているマスが、上にあるマスの色と違う色にならないように塗る塗り方は、2通りあります。

では、上にあるマスも、左にあるマスも決まっている場合はどうなるでしょうか。

この場合は、塗り方は1通りになります。

では、上も左も右も既にマスの色が塗られている場合は、どうなるでしょうか。上が青の場合、3通りのパターンがあります。(右上のパターンの右と左の赤が入れ替わる場合を入れると4通りです。)

「上左右」のように隣り合う三つのマスの色が決まっていると、右側と下側から来る色が、赤青でも、赤赤でも、青赤でも、青青でも、同じ塗り方になります。

「上下左右」のように隣り合う四つのマスの色が決まっている場合は、どうなるでしょうか。

この場合も、塗り方は限定されます。

右の数字から来る色、下の数字から来る色よりも、マスの隣り合う色が異ならないようにという条件が優先されます。

だから、右から赤、下から赤が来ている場合でも、そのマスの隣に青があれば、青と赤で塗り分けるようになります。

このように毎日1組ずつマスに色を塗っていくと、5、6日目には大体の図が見えてきます。あともう一息です。

そして、7日目に全部塗り終わります。すると、地図のような不思議な模様ができています。

この模様は何通りあるでしょうか。

おおまかに、縦7列横7行の表だとすると、右側の7か所に来る色の種類は2通りあり、どの行が1番目に塗られるかで7通りありますから、2×7=14通りの塗り方があることになります。

2番目にどの行が塗られるかは、残りの6行ですから、2×6=12通りです。このようにすべて計算すると、右側の色の塗り方と順序のパターンは、14×12×10×8×6×4×2=645,120通りになります。

簡単に64万通りとすると、右側の64万通りと下側の64万通りの組み合わせ方は、64万×64万で約4千億通りになります。

実際には、違う組み合わせで同じ模様のマスになるところもありますが、それ以上に同じ組み合わせで違う模様を選択することができますから、種類はもっと多くなるでしょう。

別の考え方でも考えてみましょう。一つのマスの塗り方には次のパターンがあります。

この18通りの塗り方が、7×7=49マスあるのですから、全体の模様のパターンは、18の49乗になります。手もとの電卓で計算すると、18の10乗のところで軽く3兆を超えて、それから先は電卓の桁以上になってしまいました。

実際には、隣り合う色によって塗り方が限定されるのでもっと少なくなりますが、しかし多いことには変わりありません。

ですから、一生この自習表を書き続けたとしても、同じ模様になる日はたぶん一度もないでしょう。

さて、このできた模様をよく見ると、何かの形に似ています。

その形がはっきりするように、その模様に、目や口や手や足を描き入れてみましょう。

すると、遊んでいる子供たちになったり、前足を上げている犬になったり、その模様が、ほかの人にもわかるような絵になります。

その絵に題名をつけます。

この図の場合は、赤いところを見ると、ゾウさんがうしろを振り向いて笑いながら走っているようです。

青いところを見ると、男の人がひざを立てて右手を上げてハローと言っているようにも見えます。

また、斧(おの)を振り上げて木を切っている人にも見えます。

最初に、この遊びを創造的な遊びと言いましたが、この図を見てそこに自分らしい名前をつけるところがひとつの創造です。

これで、1週間の自習の記録は完成です。

1週間の自習で自分に力がついて、そして、その形としてひとつの絵が残りました。

これは、世界にひとつしかないあなたの1週間の自習の記録の絵なのです。

横グラフ

さて、1週間のグラフの付け方とは別に、毎日のグラフの付け方があります。そのひとつが横グラフです。

これは、

その日の自習の項目のできたところを左から赤で塗り、できなかったところを右から青で塗るといグラフです。

1日目の○と×に合わせて塗ると、下のような塗り方になります。左から赤、右から青です。

2日目も同じように○と×に合わせて、左から赤、右から青と塗ります。

3日目も同じように○と×に合わせて、左から赤、右から青と塗ります。

わかりやすく、横グラフのところだけをピックアップしてみます。

4日目の○と×に合わせて、左から赤、右から青と塗ります。

5日目の○と×に合わせて、左から赤、右から青と塗ります。

ここで隣り合う色とぶつかった場合は、斜めに交わして色を塗ります。

したがって、5日目は、次のような塗り分け方になります。

6日目も○と×に合わせて、左から赤、右から青と塗ります。

隣り合う色とぶつかった場合は、斜めに交わして塗ります。

したがって、6日目は、次のような塗り分け方になります。

7日目も○と×に合わせて、左から赤、右から青と塗ります。

やはり、隣り合う色とぶつかった場合は、斜めに交わして塗ります。

最終的に、次のような塗り分け方になりました。

鼻の短いゾウさんがボールで遊んでいるようですね。

縦グラフ

次に、その日にできた○に合わせて塗る縦グラフの塗り方です。

1日目は、○が6つついたので、下から赤で6マス塗ります。

そのあと、×の分を上から青で塗ります。

そのとき、赤とぶつかったところは斜めに交わして塗ります。

1日目は、次のような塗り分け方になりました。

2日目も、○が6つついたので、下から赤で6つ塗ります。

そのあと、2日目の×の分を上から青で塗ります。

そのとき、赤とぶつかったところは斜めに交わします。

2日目は、次のような塗り分け方になりました。

3日目は、○が7つついたので、下から赤で7マス塗ります。

そのとき、青とぶつかったところは斜めに交わします。

3日目は、次のような塗り分け方になりました。

4日目に○が3つだったとすると、次のような塗り方になります。

4日目の×の分を上から青で塗ります。

赤とぶつかったところは、斜めに交わして塗ります。

4日目は、次のような塗り分け方になりました。

5日目に○が5つだったとすると、次のような塗り方になります。

青とぶつかったところは斜めに交わします。

5日目の×の分を上から青で塗ります。

赤とぶつかったところは、斜めに交わします。

6日目に○が5つだったとすると、次のような塗り方になります。

6日目の×の分を上から青で塗ります。

赤とぶつかったところは、斜めに交わします。

7日目に○が8つだったとすると、次のような塗り方になります。

1週間の縦グラフの完成です。

木の上から猿がおいでおいでをしているように見えますね。

以上が、週グラフ、横グラフ、縦グラフの説明です。

この自習表をつけるコツは、毎日欠かさずに週グラフをつけるということです。

だから、

少しがんばれば必ずできることをひとつ、自習の項目として入れておきましょう。

それは、読書でもいいですし、この自習の記録をつけることでもいいです。

習慣は第二の天性です。続けたことは、その人の血や肉になります。がんばってやっていきましょう。

自習表に使うノート

市販の10mm方眼罫のノートを使うと、自習表が簡単につくれます。

1冊で、作文にも、勉強にも、自習の記録にも使っていきましょう。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。自習検定試験(10)

1、小学生の場合は、公立中高一貫校の受験にも対応できる力をつける勉強を進めていきます。

・理由は、今後公立中高一貫校が今後増える可能性があること、試験問題が考えて解く基本的なものが多いので、受験しない場合でも役立つからです。

私立の小学生で中学受験をする予定のない生徒でも、実力をつけるきっかけになると思います。

・具体的には、作文と国語以外に、算数、理科、社会、英語の家庭学習の仕方をアドバイスしていきます。

・また、年に数回、学力テストを受ける機会を作り、言葉の森でも独自に過去問をもとにした試験を行えるようにしていきます。

2、中学生の場合は、高校入試に対応した勉強を進めていきます。

・現在、トップクラスの公立高校では、入試に作文試験を課すところが増えています。

・入試に対応した作文の勉強とともに、希望する人には、国語、数学、英語、理科、社会の勉強の仕方をアドバイスし、家庭での学習をチェックするようにします。

・年に数回、学力テストを受ける機会を作りし、言葉の森でも独自に過去問をもとにした試験を行えるようにしていきます。

3、高校生の場合は、大学入試に対応した国語の勉強を進めていきます。

・普段の小論文の勉強以外に、センター試験の国語・数学・英語の問題、国立大学の国語の記述問題などを解く機会を作ります。

4、勉強の方法は、家庭での自学自習を中心に

・今の子供たちは、塾や予備校に通って授業を受けるという受け身の勉強に慣れています。

しかし、お膳立てされた勉強に慣れていると、大学入試や、社会人になってからの勉強で、自分から取り組む姿勢が持てなくなります。

・小中学生の間は、能率よりも、自分で工夫してやるという勉強法を身につける時期です。

そのために、勉強の予定を自分で決める予定表を作り、毎日の自習を自分で記録する自習表を作ってもらいます。

・教室では、1週間の自習をチェックし、きれいに書けた自習表はみんなに発表して励みになるようにしていきたいと思います。

これから、世の中は大きく変わります。

未来の社会で活躍できるのは、与えられたものを消化する力を持った人よりも、自分で考え自分で工夫する力を持った人です。

そういう知的で元気な子供たちを育てていきましょう。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。中高一貫校(11) 生徒父母向け記事(61) 言葉の森の特徴(83)

考える力は、どのようにして育つのでしょうか。

それは、考える問題集によってではなく(笑)、考える遊びによってです。

なぜかというと、考える問題集には答えがあるからです。

答えがあるものは、考えなくても答えに到達することができます。

「あ、その問題知ってる」という具合に。

しかし、遊びには答えがありません。

遊びにあるのは、もっと楽しくやりたいという動機です。

だから、楽しむための工夫は無限に生まれ、いつまでやっても遊びは飽きないのです。

小学校低学年の生活で大切なことは、答えのある勉強で子供の生活時間を埋めないことです。

(もちろん、高学年も中学生も高校生もそうですが。)

子供に考える力をつけるには、自由に遊べる余地を残しておくことです。

そして、その自由な遊びを考えつきやすくするのも大人の役割です。

言葉の森も、これから、そういう家庭でできる遊びを工夫していきたいと思っています。

いい遊びをご存じの方、教えてください。

facebookグループ「親子で遊ぼうワンワンワン」

http://www.facebook.com/groups/wanwanwan/

もう、明日から2月。

近所のスーパーに水仙の花が売られていました。

春が近づいているのがよくわかります。

それでは、今日もいい一日をお過ごしください。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。facebookの記事(165) 小学校低学年(79)

東京の公立中高一貫校の中から、昨年初めての卒業生が出たところが何校かありました。そのうち東大合格者は、白鴎高附属中3人、小石川中4人、桜修館中3人、両国高附属中3人でした。

また、公立高校の復権も進んでおり、わかりやすい東大合格者で見ると、日比谷高26人、西高22人、浦和高39人、千葉高30人という結果が出ています。

公立中高一貫校の試験問題は、基本的な問題が中心ですが考える問題が多く、また志願者が増えているために、作文試験などは難しい内容を短時間で書かせるものになっています。更に、学校によっては独特の問題を出すところもあるので、ある程度慣れが必要です。

作文に関しては、言葉の森で勉強をしていれば基本的な文章力はついていますから、時間内に書く練習と、受験前に過去問の傾向に合わせた練習をすれば、そのまま受験対応の作文を書くことができます。

作文以外の教科の試験は、受験勉強というよりも、普段から勉強を楽しむ姿勢や考える習慣がついていれば、時間配分に気をつけることがそのまま受験対策になります。

これは、高学年になってからあわててやるよりも、低学年のころからの家庭での勉強スタイルが重要になります。つまり、知識を覚えたり、問題を解いたりするだけの単純な反復作業の勉強だけでなく、物事を考える勉強をしていくということです。

このような形で、小学校低学年から、家庭学習の中で公立中高一貫校の受験を意識した勉強をしていれば、長時間の塾通いをするような無理なことはせずに受験対策ができます。また、これは基本問題に向けての受験対策ですから、受験しない場合でも、そこでつけた学力はそのまま中学や高校で役立ちます。

小学校時代の勉強は、目標がはっきりしていないと確実な学力がつきません。これまでは、受験といえば私立中学受験しかなかったので、受験するかしないかという二つの選択肢しかありませんでした。しかし、これからは、公立中高一貫校の受験という新しい選択肢ができるので、小学校時代の勉強の目標が立てやすくなります。

言葉の森では、現在、春からの勉強力アップの仕組みを作っています。これは、塾に長時間通ったり、さまざまな通信教材を利用したりせずに、誰でも手に入る市販の参考書や問題集で間に合うような家庭学習の仕組みを作るということです。

作文のように、家庭で続けるための教材やノウハウがあまりない分野は言葉の森の通信で学習し、それ以外の教科の学習は、市販の教材で自学自習で行っていくという勉強スタイルです。

通信教材よりも市販の教材の方がいい理由は、その子に合った教材を選べることと、子供の個性や進度に合わせて教材の中身を取捨選択できることです。

家庭でできる自学自習で、全教科の考える学習を行う仕組みを作ることがこれから大事になってきます。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。公立中高一貫校(63)