海外で作文の勉強をしている生徒のみなさんには、作文力をつける方法として長文の音読をおすすめしています。しかし、長文の漢字がなかなか読めないなどの声もありました。

言葉の森のふりがなのページで全文にふりがなをつけることができます。

https://www.mori7.com/musi/ruby.php

長文の音読は、毎日5分程度でできる力のつく勉強法です。

海外で勉強している生徒以外でも、長文の音読に取り組んでいる生徒のみなさんは、ぜひご利用ください。

特に、中学生の長文は、習った漢字であっても普段使わないような語彙として使われていることが多いので、読み間違えている生徒がかなりいます。ルビ付きのページで読み方を確かめておくといいと思います。(ただし、プログラムでつけているルビですので、中には間違った付け方をしているものがあるかもしれません。)

また、Chromeの拡張機能としてふりがなをつけるAPIが無償で提供されています。

https://www.sateraito.jp/Lab/Add_furigana.html

こういうサイトを利用してもよいと思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

台湾、香港における標準字体、中国大陸における新字形による繁体字、簡体字のほか、韓国における漢字、日本の旧字体・新字体も参考のために掲げた。日本語では当用漢字以前、必ずしも標準字体が定まっていたわけではない。ここでは日本語において(特に当用漢字実施以降)使われることがまれな漢字について日本語フォントに見られる字体を便宜上新字体として扱っている。

日本のパソコンソフトで使われている文字コードのほとんどは、ウィンドウズ時代に作られたShift_JISで、かなり不十分なものです。そこに、メール用のJISや、プログラム用のEUC-JPが入り、かなり複雑になっていました。これからはUTF-8に統一されいくのでしょうが、それによって例えば、将来は「鴎」などの字も、「メ」ではなく「品」も使えるようになっていくと思います。

常用漢字表も、「挨拶」「曖昧」などが新たに入ったようにこれからは少しずつ増えていくと思います。

大事なことは、漢字の学習をいかに上手に進めていくかで、それによって日本語が世界的に普及するかどうかが決まってくると思います。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。帰国子女(12) 音読(22)

勉強は何のためにするのかといえば、新しい何かを創造する力を育てるためです。その土台として、いろいろな知識や技能を身につける必要があります。決して、知識や技能を身につけること自体が目的なのではありません。

解く勉強法は、解くこと自体を目的としている面があります。だから、時間がかかるわりに実力がつかないのです。

解き方を身につけることは勉強の手段なのですから、問題と答えを一緒にどんどん読んでいけばいいのです。それなら、解説の詳しい問題集があれば誰でも簡単にできます。

考えることが楽しいというのは、答えのない勉強のときにすることであって、答えのある勉強は、答えを見て理解できればそれでいいのです。

====今日のfacebookの記事より。

昨日、小6の生徒が、作文の勉強のあと、

「帰るまで時間があるから、学校の宿題やっていいですか」

「はい、どうぞ」

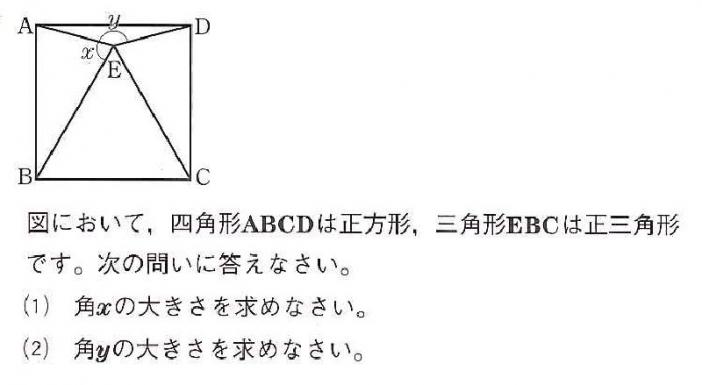

でも、見ると、算数の図形の問題で頭を悩ませています。

「答えを見ればいいじゃない」

と言うと、

「答えはないんです」

あ、そう(笑)。

図形の問題は、クイズのような面があり、ちょっとしたヒントがあればすぐわかる反面、わからないときはいくら時間をかけてもわかりません。

趣味でクイズを解くのならいいのですが、宿題で答えのついていない図形の問題を解くというのは、時間の無駄以外の何ものでもありません。

こういう勉強のさせ方が、勉強(算数)嫌いの子を作っているのだろうなあと思いました。

先日も書いたように、いい勉強法とは問題と答えを読む勉強法です。よくない勉強法とは問題を解く勉強法です。

学校でそういう勉強をしているのなら、学校とは別に家庭で読む勉強をする必要があると思いました。

その問題も、ヒントがひとことあればすぐわかる問題でした。

しかし、私も、しばらく、いくら考えてもわかりませんでした(笑)。

ちなみに、その問題はこんなの。

====

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。算数・数学(22) facebookの記事(165)

港南台教室で3月4週に、作文の発表会を行いました。

そのときの動画を、自分の分だけ見られるようにしています。(月曜日から順にアップロードしていくので、まだ入っていない人もいます。)

前回の発表会は9月に行いましたが、この半年のうちに、みんな発表の仕方がとても上手になりました。

以下は、そのときの挨拶。

今度は、作文を読むだけの発表会ではなく、バックに生徒が自分で選んだ音楽や画像を流してもらい、もっと芸術的な発表会にしていきたいと思っています。

http://youtu.be/UgoHFFBo5Ao

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。生徒父母向け記事(61) 教室の話題(26)

====今日のfacebook記事より。

本当は、すべてある。

時間も、お金も、知識も、才能も。

ないと思って手に入れようとするからないのであって、あると思えばある。

ただ、よそに預けているだけ。

毎朝、エサを待つスズメやハトや子犬を見ていると、たぶんそういう人生観で生きている。

ないものの数を数えるよりも、あるものを大事にしよう。

そうすれば、毎日が天国。

今日もさわやかな朝。

薄曇りですが、過ごしやすい一日になりそうです。

今日もいい一日をお過ごしください。

====ここまで。

作文というものは、文章の中身だけでなくさまざまな要素が組み合わさっています。

構成、題材、表現、主題のほかに、漢字を使うとか、字をていねいに書くとか、時間をかけすぎないとか、いろいろな要素があります。

だから、子供たちの作文を見ると、必ずどこか注意したくなることが出てきます。

そこで、つい注意してしまうから、多くの子が作文嫌いになるのです。

作文というものは、いろいろな能力の結果です。

結果の上であれこれ直そうとするのではなく、もとになる能力を育てていくことが大事です。

その中心になるものが、読書と対話と、書き慣れることです。

書き慣れるためには、子供たちの書いたもののまずいいところを認めてあげることです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。作文の書き方(108) facebookの記事(165)

====今日のfacebook記事より。

雨の中のスズメたちを見ていると、こんな小さな体で、たぶん何百万年か何千万年か生き続けてきたのだから、スズメたちの中に大自然の英知のようなものがあるのだと思います。

そして、人間にももともとそういうものがあるのでしょう。

だから、未来の勉強とは、自分にないものを身につけるよりも、既に持っている英知を生かすということになるのではないかと思います。

現在の社会では、教育とは知識を身につけること、経済とはお金を手に入れることのように思われています。(というか、実際そうですが)

しかし、知識もお金も、本当はそんなに苦労して手に入れるものではなかったのだということがわかる時代がやがて来ると思います。

と、浮き世離れしたことを言ったところで(笑)、今日も雨。

せっかく咲いた桜の花も、ちょっと寒そうです。

しかし、雨のあとには晴れが来る、とあたりまえのことを思い出して、今日も元気にいい一日をお過ごしください。

(中根)

話はまた戻って。

今の子供たちの勉強を見ていると、知識を増やすことに力点が置かれているように思います。

本当は、既に持っている知識を生かして、考えたり工夫したりすることが勉強の中心になれば、勉強はもっと楽しくなるのです。

先日、言葉の森で子供たちの作文発表会をしたときに、その感を強くしました。

ペーパーテストだと、知識の差によって点数の差がつくので、点数だけが価値あるもののように思われてきます。

しかし、作文発表会で感じるのは、それぞれの子供たちの味のある個性です。

低学年の子は低学年なりの言葉で、高学年の子は高学年なりの言葉で、それぞれ自分らしい作文を発表します。

子供たちに差をつけないと不安に思うのは、むしろ教える大人たちなのではないかとふと思ったのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。facebookの記事(165)

====今日のfacebook記事より====

自然界は、強い者が弱い者を助け合って成り立っているから、こんなにも豊かになったのでしょう。

時に、帰化植物が地表を覆い尽くすようなことがあったとしても、長い目で見れば、そこからまた新たな多様性が生まれてきます。

そして、それぞれがその居場所でうまく棲み分けをして、調和の世界を形作っていくのです。

人間の世界もまた、本当はそういうものなのだと思います。

今日から4月。

さわやかな風と明るい空で新しい月が始まりました。

今日も、いい一日をお過ごしください。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。facebookの記事(165)

文章の理解のレベルには、浅い読みと深い読みの違いがあります。それは例えば、次のようなことです。

人間には、うれし泣きとか、照れ笑いとか、意地っぱりのように、表情や動作と本心が違う場面がときどきあります。浅い読みとは、表面的な表情や動作からの読み取りのようなものです。深い読みとは、その表情や動作の背後にある心情からの読み取りのようなものです。

浅い読みが単純に間違いというのではないので、深い読みとどう違うかを理解させるのは簡単ではありません。そのときに必要なのが、似た例を知ることによって理解するという方法です。この似た例を話すのに最適な人が、その子供のいちばん身近にいる両親です。

子供が問題集読書をして、その内容を両親に説明したあと、お父さんやお母さんが自分の体験を通して似た例を話してあげます。これが、子供にとっては、表現の練習にもなり、理解の練習にもなります。

難しい内容を、そこに書かれている難しい言葉で説明しようとすると、自然にその言葉が自分の表現語彙の中に入ってきます。ただ読むだけでは使える言葉にはなりませんが、口頭で説明しようとすると、それが作文でも使える言葉になるのです。作文に使う表現語彙の増加は、このように口頭での説明を通して身につけていくのが最も自然です。

両親に長文の内容を説明したあと、両親が自分の体験を通して似た例を話してくれると、子供の理解は一段と深まります。このときに大事なのは、両親が話すのは、できるだけ自分の体験に基づいた似た例だということです。

子供は、両親の意見や一般的な説明だけを聞いても、読みを深めることができません。実際の体験に基づく似た例を聞いたときに、初めて理解が深まります。意見や説明を聞く場合でも、体験の裏づけをもとにした意見や説明を聞くということが大事なのです。

入試の作文小論文の課題では、よく「あなた自身の具体的な体験をもとに」という条件がつけられることがあります。こういう条件がないと、生徒によっては、課題の長文の要約がほとんどの文章を書いて済ませてしまうことがあるからです。

難しいテーマをもとにした、両親など身近な人との対話というのが、国語力をつける勉強の最後の仕上げです。更にその先に、作文力を向上させるという勉強もありますが、大事なのは、作文力をつける前までの準備です。

これまで説明してきたのは、(1)教育漢字集、常用漢字集で漢字の読みの力をつける、(2)読書で速読力をつけ、問題集読書で難読力をつける、(3)問題集読書や音読長文もとにした家族との対話で読解力と表現力を深める、という流れでした。

国語力をつけるというのは、ただ国語の問題集を解けばできるようになるというものではありません。また、ただ作文を書いていれば作文力がつくというのでもありません。

問題集や作文は、国語力の結果です。問題の解き方のテクニックを教えても、そこで身につくのはその生徒のもともとの国語力の範囲までです。作文の添削や講評をいくらくわしくしても、そこで身につくのはやはりその生徒の中にある表現力の範囲までです。

だから、国語力、作文力をつけるには、国語のテストや作文の結果に手を加えるだけではなく、それらの学力のもとになる漢字力、読解力、表現力を系統的に育てていく必要があるのです。(おわり)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。国語力読解力(155) 漢字(17) 問題集読書(33) 対話(45)

今週は、言葉の森港南台教室の作文発表会です。

自分の作文をみんなの前で発表するのですが、みんな長文暗唱の練習をしているので、作文も暗唱して発表してみようということでやっています。

暗唱にまだ自信がない場合は、原稿をときどき見ながら発表します。

どの子も、演台でしっかり発表をしていました。

発表のあと、聞いている生徒からいろいろな質問が出ます。

その質問にも、それぞれ上手に答えていました。

発表会が終わり、みんなが帰ったあと、名犬ゆめも、発表会に登場。

でも、なんだか、忠犬ハチ公の除幕式みたい……。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。教室の話題(26) 息抜き(19)