言葉の森では、11月から次のような企画を立てています。これらは、いずれもオープン教育のページで具体化し、言葉の森のホームページで紹介していきます。

言葉の森のホームページの更新をすぐに確認できるようにするには、言葉の森のフィード(

のマークのあるところ)をYahoo!などのRSSリーダーに登録しておくと便利です。

●家庭での遊びや行事の紹介など実行課題の充実

低学年の作文課題は、これまで「自由な題名」が中心でした。しかし、自由な題名で、「今日のこと」という題名ばかりが続くと、電話指導の前に書くことを準備するということを意識しなくなってきます。ときどき電話指導の際に、先生が、「今日は何を書くの」と聞くと、「まだ決めていない」というような生徒も多かったのです。もちろん、これではいい作文は書けません。

そこで、主に低学年の生徒を対象に、家庭で簡単に行える遊びや日本の行事を紹介することにしました。親子で楽しく遊びや行事を行ったあと、「これを作文に書いてみるといいかもね」というような働きかけができると思います。

●全教科自習アドバイスとミニ検定試験の実施

勉強の基本を自学自習です。人に教えてもらうよりも、自分で参考書を読み問題を解き答え合わせをして、わからなかったところだけ人に聞くというやり方が最も能率のよい勉強法です。しかし、その自学自習を家庭でひとりで行っていると、自分の現在の水準や目標がわからないので意欲が低下してきます。

そこで、言葉の森では、小1~中3の全教科の自習アドバイスを行うとともに、定期的にミニ検定試験を行うことにしました。当面、漢字の読み検定、英語暗唱検定、算数数学問題検定、長文暗唱検定などを行っていく予定です。

●公立中高一貫校等の受験講座のオンエア化

現在、受験コースで受講されている小6、中3、高3の生徒を主な対象にした受験講座をウェブで放映する予定です。これは、生徒の具体的な作品をもとに、今後どういうところに力を入れていったらいいかというアドバイスを行っていくものです。

作品アドバイスを希望される方は、作文をファクスでお送りください。(

対象は、小6、中3、高3(浪人生含む)の言葉の森の生徒。お送りいただく作文は、1人1点まで。匿名で作品の一部を表示させていただくことがあります。希望者多数の場合は、受験コース受講中の生徒を優先させていただきます。)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。言葉の森サイト(41) オープン教育(24) 受験作文小論文(89)

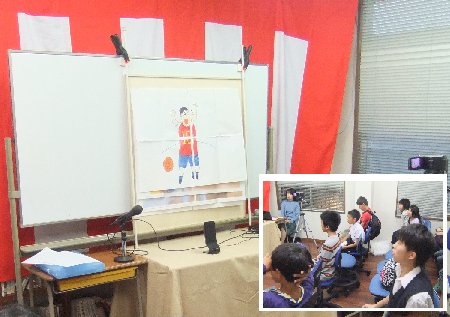

プレゼン作文発表会の動画は、10月下旬にアップロードする予定です。

facebook記事より。

====

10.4週の通学教室のプレゼン作文発表会が、今日で終わりました。

どの子も力作の発表で、絵や写真以外に、実物を持ってきたり、話に合わせた音楽を流したりと、見ごたえ聞きごたえがありました。

これからの勉強の目標は、他人と競争して点数や順位を争うようなものではなく、みんなが互いに自分の得意分野を発表し合うようなものになると思います。

競争の方が、一見がんばれるような気がしますが、そこで出てくるエネルギーは一時的だからです。

自分らしい創造的な発表をするためのエネルギーは、もっと持続的です。

更に大事なことは、発表の中で、人間が自立した全体的な役割を持てることです。

一般に、勉強というものは、正解が先生や教科書の側にあり、子供はいつもその正解を目指す部分的な存在です。

これに対して、遊びというものは、子供が自立した全体的な存在として世界と関わる経験を与えてくれます。

だから、遊びは面白く、勉強はつまらないのです。この意味で、発表は、勉強でありながら一種の遊びです。

人間の能力は、学校での成績を見ている限りでは、大きな差があるように見えます。

しかし、社会に出て何年かすると、小中学校時代の成績と、社会人としての仕事ぶりとはほとんど関係がないことがわかってきます。

では、何がその人の仕事ぶりと関係があるかというと、それは意欲的な生き方という性格的なものです。

その意欲がどこから来るかというと、全体的に行動した経験からです。

だから、いい仕事をしている人は、子供時代何かに熱中して遊んだ経験を豊富に持っているのです。

ロボット犬アイボを作った天外伺朗さんは、子供時代は野山で遊んでばかりいたそうです。そして、大学でもグライダーに乗って遊んでばかりいました。

だから、学生時代の成績は悪かったのですが、社会人になってから独創的な仕事を次々としていきました。

勝ち負けの時代は、もうすぐ終わります。これからは、個性の時代です。

しかし、それは個性のある人が勝ち、個性のない人が負けるという意味ではありません。

個性のある方が楽しいから、個性を発揮して生きていく人が多くなる時代なのです。

その個性を、作文という勉強の中で生かしていくために、これからプレゼン作文発表会を更に充実させていきたいと思います。

====

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。発表交流会(20)

facebook記事より。

====

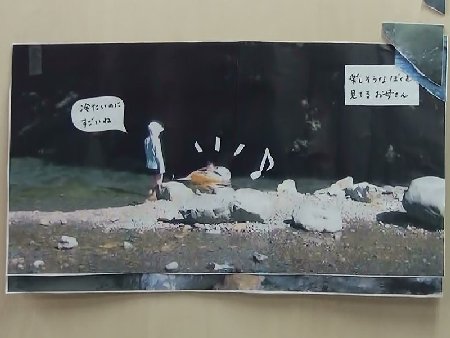

作文は、文章で表現することですから、文章はそのための手段です。

では、何が目的かというと、その文章によって伝えたい中身です。

だから、その中身をよりよく伝えるために、文章以外の絵や音楽があってもいいのです。(※)

そういう意図で始めたのがプレゼン作文発表会です。

今回は初めての試みなのでどうなるかと思ったら、どの子も、すばらしい発表をしてくれました。

しかも、小学1年生から中学3年生までが共通の場で発表するので、異なる年齢による話の広がりがまた面白い。

(生徒には高校生もいますが、今回は受験生も多かったので、発表会には参加していません。)

みんな、上手に発表できることがわかったので、今後は、このプレゼン作文発表会に合わせて、普段の作文にも絵や写真をできるだけ用意しておくように勧めたいと思います。

そうすると、作文の記録自体が、子供たちのいい記念になるでしょう。

発表会は、来週の月曜日まで続きます。

ちょうど台風の風雨をうまくくぐるような感じで発表会ができそうです。

(※)

厳密に言うと、文章は単なる手段ではなく、文章によって中身が生まれる面もあります。

だから、発表の中心になるのはやはり文章的なものになると思います。

====

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。発表交流会(20)

これからの時代は、偏差値で輪切りにして評価するような不自然なことは次第になくなっていきます。

そのかわり登場するのが、それぞれの個性を生かした発表です。

他人との勝ち負けや優劣を競い合うのではなく、それぞれの個性を十分に発揮していく時代になるのです。

facebook記事より。

====

ペーパーテストを試験の中心にすると、勉強しかできない生徒が合格するようになります。

しかし、小論文や面接を中心にすると、テーマと本人の相性による偶然に左右されすぎます。

そこで出てきたのが新しい推薦入試や特色入試です。

「東大推薦入試、京大特色入試の賛否」(朝日新聞社)

http://webronza.asahi.com/national/2013042600001.html

これらの推薦入試、特色入試の本質はプレゼンテーションです。本人の個性を存分に生かしたものを評価するのですから、間違いがありません。

学力の面は、センター試験や将来の到達度試験で担保できます。

つまり、これからは、自分の持ち味をしっかり主張できる人が求められてきます。

なぜなら、そういう人こそ社会で活躍できる人だからです。

ということを考えつつ、今回の通学教室の作文発表会は、絵と写真と音楽を組み合わせたプレゼン作文発表会にしました。

通信の生徒からも、親子で作った力作のプレゼン作文が送られてきました。

みんな、堂々と個性あふれる発表をしていました。

この1週間は、ずっとこういう発表会が続きます。

心配なのは、台風ですが、雨と風のプレゼントと思えば、何ということもありません。

台風を吹き飛ばすような元気さでがんばっていきたいと思います。

====

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

イルカ(〝⌒∇⌒〝)

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。発表交流会(20)