竹田和平さんと船井勝仁さんの対談の中で、船井さんは、「株は九勝していても一敗ですべてを失ってしまう可能性がある」と述べています。

一方、ユニクロの柳井正さんは、「一生九敗」という著書の中で、「商売は失敗がつきものだ。十回新しいことを始めれば九回は失敗する」と述べています。

株は九勝一敗でも負けることがある、事業は一勝九敗でも勝つことがある、という対比です。

更に、柳井さんは、「成功した経営者の中には、もっと凄まじく『百回に一回程度しか成功しない』などとおっしゃる方もいる」とさえ言っています。

これは、子育てにも、ということは人生にも、応用できます。

これまでの勉強は、いかにミスをなくし、苦手をなくし、総合点でよい点数を取るかということが中心になっていました。そのため、どこかに欠点がひとつでもある場合は、なかなか上にはいけないという仕組みになっていました。しかし、このことが、日本社会全体のレベルの高さを生んできたことも事実です。

一方、これまでの日本では、欠点や苦手の克服に力を入れる一方、突出した才能を伸ばすという面はあまり評価されていませんでした。

だから、よく言われるのは、日本は優れた大衆と、普通の平凡なリーダーによって運営される、そしてそれで何となくうまく行っている不思議な国だという海外からの見方があるということです。

しかし、九勝一敗でがんばる人生は、かなりストレスの多い人生です。勝ち続けることにそれほど力を入れるのではなく、五勝五敗かせいぜい六勝四敗で勝ち越せばいいというペースでやっていき、その一方で、一勝九敗でも勝てる分野を新たに作っていくのがこれからの人生設計になります。つまり、子育ても、一勝九敗で勝てる分野を作っていくことが大事なのです。それが、個性を育てる教育です。

小学校低学年のころは、勉強の内容も簡単なので、誰でもよくできます。だから、親はつい、もっと難しい問題をもっと完璧にできるようにしたいと思いがちです。

しかし、そこで、誰でもできることを誰よりもよくできるようにするのではなく、誰でもできることは人並みにできる程度でいいとして、その分を、誰もやっていないことをその子の個性を伸ばす形で取り組んでいく方がいいのです。

個性を伸ばすというのは、一勝九敗の世界ですから、「十回新しいことを始めれば九回は失敗する」かもしれません。しかし、十回のうち一回でも、その子に合うものが見つかれば、その一勝が残りの九敗を補って余りあるものになる可能性が高いのです。

これからの日本の社会は、ますます個性を重視したものになっていきます。

東大の推薦入試や京大の特色入試もその方向で出てきた入試制度です。

社会が一つの方向に向かって成長しているときは、同じことをよりよくやっていくことが正しい路線でした。そうすれば、普通の人でも、次々に広がるシェアの中で自然に上昇していくことができました。

しかし、これからの先進国では、社会はほとんどの分野で下降していきます。

今、身近な人が働いている仕事を思い浮かべてみるとわかるように、年々マーケットが小さくなっていくものがほとんどです。だから、たまにマーケットの広がりが一時的にせよ認められる分野(例えば介護)などでは、すぐに参入者が増え競争の中で市場が小さく分割されてしまうのです。

こういう大きく衰退傾向にある社会で、一勝九敗の分野を見つけるには、その分野を創造しなければなりません。創造とは、与えられた答えを速く正確に見つけることではなく、自分の個性をもとにして新しい答えを作り出すことです。

こういう時代には、まず親から、「答えがあるから安心だ」という発想ではなく、「答えがないから面白い」という発想に切り換えていく必要があります。

誤解のないように言えば、勉強ができることはよいことです。そしてもちろん、全教科、苦手なものがないように勉強していくべきです。それは、大して難しいことではなく、正しい勉強法とある程度の勉強時間があれば誰でもできることです。

しかし、そこそこ勉強ができるということで留まっていたのでは、これからの個性の時代に活躍することはできません。一勝九敗の世界をいつも念頭に置きながら子育てをしていく必要があるのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。子育て(117) 小学校低学年(79)

明けましておめでとうございます。

平成28年は、大変化の年になりそうです。

世界中で過剰に印刷されたマネーが、実は経済に連動して回ってはいなかったのだということがわかると(それはもうとっくにわかっているのですが、建前上わかると)、経済の急収縮が始まります。

その経済収縮の中で、無駄なもの不要なものは次々に淘汰されます。

今の世の中であるのが当然だと思われていた仕事、利権、付加価値に、実は価値がなかったことが明らかになるのです。

そこから、これまで人に頼っていたもの、人に任せていたものを、自分たちでやろうという動きが出てきます。

何でも自分の手でやっていこうとする自前主義の意識が高まるのです。

自分たちで物事を進めるときの基準は、本質志向です。

他人のためではなく自分のため、外見ではなく本当に価値あるものを作っていこうとする方向がはっきりしてきます。

この本質志向は、医療、農業、教育、政治、食事、娯楽、仕事などあらゆるものに広がっていきます。

そして、本質志向と自前主義は、起業精神と結びつきます。

誰もが、自分の最も関心のあることを、まず自分でやろうとし、そしてやがてそれを自分の仕事にしていきます。

この起業精神と本質志向の中で、交流を中心とした社会が広がります。

これからの情報は、マスコミや宣伝によってではなく、信頼できる人との交流の中で伝わっていくからです。

この起業精神と交流社会の中で、技や道を追求する文化が生まれてきます。

日本には、もともと、どのような技術やサービスも最高のレベルまで到達させようとする文化があるのです。

そして、技と道の文化が広範に広がると、その文化を土台にした創造的な経済が生み出されます。

これまでの供給過剰で破綻した工業経済に代わって、創造的な文化の経済が生まれてくるのです。

創造文化経済の中では、社会のあらゆる層の人々が、自身の向上を目指すようになります。

そして、かつての城下町や門前町と同じように、学ぶ場所を中心とした輪のような町ができるのです。

このような社会では、左右の対立や、権力の分立や、議論のための議論はもう必要ありません。

最も意識の高い人のビジョンに合わせて、自然に社会全体がまとまっていきます。

これが新し日本列島の姿です。

そして、この日本の国の仕組みが、やがて世界に広がっていきます。

平成28年を、このような新しい世界が始まるきっかけの年にしていきましょう。

言葉の森も、頑張っていきたいと思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。言葉の森のビジョン(51)

国語の問題文の読み取りの仕方で、線も何も引かずにきれいに読む子がいます。そういう読み方では、設問を見て問題文に戻ったときに、該当する箇所がすぐに見つかりません。だから、正確に読み取れません。

問題文には線を引いて読む必要があります。

一方、問題文に、ていねいにも接続詞は四角で囲み筆者の意見は波線を引き、というような読み方で読む子もいます。これでは、時間がいくらあっても足りません。

今の国語の問題は、差をつけるために読む文章の量が多くなっています。途中で考えたり、読み返したりしている暇はないのです。

では、どうして、このような接続詞を四角で囲むというやり方をするかというと、国語の勉強をいかにも勉強らしくやりたいという事情があるからです。同じように、わからない言葉を逐一辞書で調べるというのもそうです。

そういう明確な方法論を持った勉強をしたいという気持ちはわかりますが、それはあくまでも外見上の勉強らしさです。

国語の勉強法は、他の教科の勉強法とはかなり異なります。それは、スポーツや音楽の勉強法と似ています。理屈でわかる以上に、自然に体が動いていくまで練習することが必要なのです。

国語の場合の練習とは、入試問題のレベルの文章を読み慣れることです。その際、線を引いて読みますが、途中で確認のために立ち止まったり読み返したりはしません。ただひたすら前へ前へと読んでいき、線を引くのは、面白いと思ったところだけにします。

ときどき、大事なところに線を引くと考えている人がいますが、読んでいる途中にその箇所が大事かどうかはわかりません。大事なところがわかるのは、全部を読み終えてからです。だから、読んでいる途中は、面白いと思ったところ、よくわかったところ、という主観的なところに線を引くのが大事なのです。

主観的な線の引き方をして、最後までできるだけ早く読み終えるようにすると、文章の全体像がわかります。国語の場合は、この全体像がわかるということが最も大事です。

特に、入試問題の場合は、次のような性格の文章がよく出題されるのです。

ひとつは文章の書き出しの部分に、難しくわかりにくい、しかし内容的には意味のない文章が入ってくることです。読む力のない生徒の多くは、ここをじっくり読んでしまいます。読む力のある生徒は、「わかりにくい文章だなあ」と思いながらも気にせずに先を読んでいきます。それは、最後まで読めばわかるという見通しがあるからです。

実力のないときほど、難しいことを重要だと思い、実力がついてくるほど、難しいところも易しいところも同じウエイトで読めるようになるのです。

もうひとつは、文章の最後の数行にあたるところで、全体の意味がやっとわかるような話が入ってくることです。だから、問題文を最後まで早く読んだ人ほど理解が深まり、途中の難しいわかりにくいところを詳しく読み取ろうとした人ほど理解が浅くなるのです。

さて、問題文を最後まで読み、設問に取りかかると、もう一度問題文に戻って確かめる作業が必要になります。そのときに、主観的に線を引いたところが生きてきます。

線を引いた箇所が、「面白いと思ったところ」「自分なりによくわかったところ」という主観的なものですから、その箇所が目印になって、探したい箇所がすぐに見つかります。

これがもし、「その文章に即して大事なところ」という客観的に見えるが、自分の感情が動いていないところであると、その線を引いた箇所は目印になりません。

道を覚えることと似ていて、目印は主観的な最初にピンと来たところがいちばんいいのです。

一方、問題文をきれいに、線も引かずに読んでいる人は、戻って確かめるという作業にもっと時間がかかります。

よく、設問を先に見てから、問題文を読むという読み方をするという人がいますが、これもほとんどの場合かえって時間がかかります。

しかし、こういう主観的なところに線を引いて最後まで素早く読むという読み方は、慣れていないとできません。だから、練習量が必要になります。

練習量を確保するためには、国語の問題集などを解いてたのでは駄目です。問題を解かずに問題文を読む練習だけをしていくのです。

物語文の読み方は、説明文の読み方とは少し異なります。この場合も線を引きながら読むことは同じですが、その物語的な文章に没頭して味わいながら読むのです。自分がその中の登場人物であるかのように読んでいると、設問を見たときにも、自分の経験を聞かれているような感じですぐに答えられます。

この場合も、物語の本を没頭して読んだ経験が生きてきます。だから、国語力は、問題集を解くような勉強をするよりも、好きな本を味わいながら読んでいた方がずっと力がつくのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

国語力は読む力だとハッとしました。

勉強の仕方が間違っていたように思います。

めぐちゃんさん、ありがとうございます。

国語ははっきりした成果が見えにくい気がすると思いますが、読む勉強をしていくと必ず成績が上がります。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。国語問題(15) 国語力読解力(155)

満ち潮の時代というのは、人口が増えて、所得が増えて、シェアが広がり、売上が上がり、規模が大きくなり、部下も増えていくという経済成長の時代です。

それに対して、引き潮の時代というのは、人口が減って、売上も減って、所得も減り、規模も縮小していくという今のようなデフレの時代です。

満ち潮の時代では、大きい船に乗ることが成功の条件でした。

だから、勉強にしても、スポーツにしても、音楽にしても、できるだけメジャーなものをやっていた方が潰しが効きました。

大きい船に乗っていれば、船自体が満ち潮で上昇していくので、小さい船に乗っているよりも見返りは大きかったのです。

今の大人の多くは、こういう満ち潮の時代を生きてきました。だから、その時代の価値観が根強く残っています。

そのために、つい多くの人がやっているのと同じものをやる方がプラスになると考えてしまうのです。

ところが、現代は既に引き潮の時代になっています。

引き潮の時代では、何もかもが縮小していきますから、大きい船に乗っていると、今度は逆に減っていくものを奪い合う競争が小さい船よりも激しくなります。

満ち潮のときに有利に働いていたものが、引き潮のときには反対に働くようになるのです。

しかし、こういう引き潮の時代の対処の仕方を経験している大人はほとんどいませんから、引き潮の時代でもまだ、より大きなより安全な船に乗ることを志向してしまうのです。

今の日本の社会を見てみると、さまざまな分野で、何々不況というものが生まれています。

人口が減っていて、必要なものがほぼ満たされている社会では、物は年々売れなくなっていくのが当然です。

そして、たまに市場の広がる分野が見つかると、参入者がどっと入ってきます。そして、そこもすぐにレッドオーシャンになります。

もう仕事を引退したような年配者だけは、とりあえずこれまでの蓄積があるので、危機感をそれほど感じてはいないというだけです。

では、引き潮の時代には、どういう生き方をしていけばいいのでしょうか。

そのコツは、メジャーなものから離れて、誰もがあまり見向きもしない小さな個性的な船に乗ることです。

引き潮の時代には、小さな船だから入れるような小さな入江があちこちにできます。そこでブルーオーシャンを見つけていくのです。

満ち潮の時代は、誰もが納得するような合理的な答えがある時代でした。だから、みんなが迷わずその道を選ぶことができました。

引き潮の時代には、誰にも共通するような答えはありません。勘と運と持続力だけが頼りです。

しかし、だから、逆に面白い時代だとも言えるのです。

そして、潮の満干(みちひ)があるように、引き潮の時代のあとには、また満ち潮の時代が来ます。

そのときに来る満ち潮は、今の満ち潮とは違うところに広がります。

今の引き潮の時代は、次の満ち潮の準備の時代とも言えるのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。政治経済社会(63)

日経DUALの記事に、「『ひきこもり』になる子どもの親には共通点がある」というタイトルの記事が載っていました。

http://dual.nikkei.co.jp/article.aspx?id=7673&page=5

====引用ここから

【ケース1】 子どもの回答を待たずに、先に返事をしてしまう

子どもが「何年生?」と聞かれているのに、親が「2年生です」などと答えてしまう

【ケース2】 家庭での雑談が少ない

「早く勉強しなさい」などと一方的に言ってしまう

【ケース3】 子どもの話を聞き流す、最後まで聞かない

「今忙しいから、ちょっと待って」と、家事の手を休めない

【ケース4】 条件的ほめ&承認をしている

「○○ちゃんが、××してくれたら、お母さんはうれしい」などと言う

【ケース5】 「知力」だけを育てようとして、「感情」に目を向けない

「算数が難しい」と言うのを聞いて、「落ちこぼれちゃうよ。塾行かなくちゃね」と答える

【ケース6】 子どもを自分の思い通りに育てようとしている

「お母さんはこの学校がいいと思う」などと、自分の意見を押し付ける

【ケース7】 子どもの挑戦を回避させようとしている

子どもから「○○をやってみたい」と言われると、「それは危ないからダメ」などと言う

【ケース8】 “さらに上”を要求する

97点だったテスト答案を見せられて、「あと3点で満点だったのにね」と言う

====引用ここまで

親であれば、誰でも多かれ少なかれ似たようなことをしていると思います。

だから、大事なことは、そういうことをしないようにと考えるのではなく、それと正反対のことを積極的にしていけばいいのです。

それが、親子の対話です。

対話と言っても、子供から何かを引き出そうとしたり、親が何かを伝えようとしたりはしなくていいのです。

そういう意味のある対話をしようとすると、子供の話し下手を注意したり、親の一方的な考えを押し付けたりすることになります。

そうではなく、対話を楽しむという話し方をするのです。だから、もちろん話の途中で脱線していくようなことでもいいのです。

対話を楽しむむために必要なものが、ひとつは対話の話題です。もうひとつが親の正直な体験談です。そして、もうひとつはやはり慣れです。

対話の話題は、普通の家庭では、ニュースの話になったり近所の話や学校の話や成績の話になったりしがちですが、そういう話題では話はあまり弾みません。

いちばんいいのは、言葉の森で言えば、毎日の自習の音読長文です。自習の音読をやっていない場合は、国語の問題集に出てくるような説明文や、毎日小学生新聞などの説明的な記事です。

こういう少し知的な話題があると、親子の話も弾み、子供も対話の中で考える力がついてきます。

話をするときに大事なことは、親が知識や意見だけを言わないことです。知識や意見のレベルでは、親の方が子供よりも圧倒的に上なので、一方的に教え込むような話し方になってしまいます。

知識や意見ではなく、親の子供のころの体験などに結びつけながら、子供と同じレベルで話をするのです。

また、知識や意見を言うときでも、「でも」とか「しかし」とかいう反対の言葉はなるべく言わずに、「なるほど」とか「そうだね」という賛同の言葉で、似た話を発展させていくようにするといいのです。対話は、欧米のディベートとは違うのです。

こういう対話が無理なくできるのは、子供がまだ低学年のうちです。低学年のころなら、「さあ、テレビを消して、みんなで話をしよう」と言えば話が始まります。学年が上がってからは、そういうことはなかなかできません。低学年のうちから、家族で話をし、子供の言うことに関心を持って聞くようにしていると、学年が上がっても無理なく対話が続けられるのです。

ところで、ひきこもりや不登校のようなことは、心理的なことでそれぞれの個性によるものですから、機械的にどうすればどうなるということは言えません。

しかし、そういう場合でも、救いになることのひとつがペットを飼っていることだと思います。特に、犬や猫やウサギや鳥のような対話のできるペットは、子供にとって最後のよりどころになることが多いと思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。対話(45) 子育て(117) 不登校(0)

低学年の実行課題作文発表会の連絡が遅れてしまいましたが、12月26日に、1.1週の山のたよりと一緒に、「小1親子作文通信」を発送します。

今後は、定期的にこのような通信を発行し、併せて、facebookやgoogle+や掲示板で保護者との交流を図っていく予定です。

====以下、発行する通信====

幼児、小1、小2の生徒対象

小1親子作文通信 第1号 2015年12月21日

この通信は、幼長、小1、小2の生徒の保護者の皆様あてにお送りしています。

幼長から小2までの時期は、勉強や読書の習慣と、親子の対話の習慣がつく大切な時期です。

しかし、ちょうどそのころは、保護者が仕事などで忙しい時期に重なり、なかなか将来のことまで見すえた長期的な子育てをしにくい時期にもあたります。

そこで、言葉の森では、この時期の生徒と保護者を対象に、実行課題などをもとにした発表会の機会を作り、皆様との意思疎通をより密にし、さまざまなご質問やご相談にも対応していくことにしました。

今回の企画は、毎月の実行課題をもとに、ウェブ上での作文の発表を通して、生徒や保護者の交流を図るものです。

下記の記事は、11月4週の言葉の森新聞に載せたものです。

この記事からだいぶ時間がたってしまいましたが、以下、具体的な取り組み方をお知らせいたします。

なお、これは自由参加ですので、ご負担のない範囲で自由にご参加ください。

====11.4週の言葉の森新聞の記事====

■【重要】幼長~小2の生徒向けの実行課題作文発表会

小2以下の生徒は、実行課題(

https://www.mori7.com/jk/ )などを参考に12月中に書いた作文に、できるだけ絵や写真などをつけて、画像の泉(

https://www.mori7.com/izumi/ )にお送りください(自由参加)。

その際、ひとこと欄に、「実行課題作文発表会用」と入れていただくと、それがそのまま1月の発表会用の作文になります。作文は新たに書く必要はありません。12月中に書いたものの中から選ぶようにしてください。作文に書いた名前や生徒コードなどはシールなどを貼って見えないようにしておくとよいと思います。

■親子の遊びを小学校低学年の作文に生かす――実行課題作文発表会

言葉の森では、小学2年生までの作文の題名は自由です。題名課題が出てくるのは小3からで、感想文課題が多くなるのは小5からです。

なぜ、小2までが自由な題名なのかというと、与えられた課題では書くことがないという子が出てくるからです。

小3以上でも、同様に、与えられた題名では書くことがないという場合もあります。しかし、自宅で予習の準備をする際に、お父さんやお母さんに似た話を取材すれば、書くことがないということはなくなります。また、この対話によって実例ばかりでなく、語彙や感想を書く力も向上します。書く前に、書くことを準備するという過程が大事な勉強なのです。

小学2年生までの自由な題名でも、もちろん準備は必要です。それは、お母さんの声かけです。今度の作文にどういうことを書くのか事前に聞いてあげるのです。

小学2年生のころは、毎日が新しい経験ですから、毎日のように「今日のこと」「昨日のこと」を書いてもかまいません。

しかし、中には、書くことがパターン化し、毎回同じように、同じ遊びの話を書く子も出てきます。

そこで、言葉の森では、それぞれの月ごとに、家庭で楽しく取り組める遊びや行事の実行課題を作っています。

https://www.mori7.com/jk/index.php?n=p&p=12&tuki=12

12月の行事でしたら、クリスマスの飾り付けや、お正月の準備、年賀状の作製、大掃除などがあります。それらを遊びに関連させて、芋版で年賀状を作る、松ぼっくりでクリスマスツリーを作る、みかんの汁で文字を書くなど、いろいろな企画が考えられます。

日曜日などに、そういう遊びを家族全体で取り組みます。その際に、できればその遊びの場面を写真や動画で撮っておき、あとで思い出せるようにしておきます。

そして、その遊びの話を、写した写真や動画などを見ながら、次の週の作文の課題として書いてみるのです。

遊びというものは、お金をかけたり時間をかけたりしなければできないものではありません。むしろ、そういうお金や時間をかける遊びは、子供が飽きてしまうことも早いのです。

だから、作文の題材を作るために、旅行に行くとか、ディズニーランドに行くとかいうことは必要なく、例えば、近所の公園でシートを敷いて朝ご飯を食べてみるというような簡単なすぐにできる遊びでいいのです。

この実行課題をもとにした作文発表会を、1月に、幼長から小2までの生徒を対象に行う予定です。(参加は自由)

やり方は、12月の実行課題をもとに(もちろん、実行課題に載っているもの以外でもかまいません)、親子又は近所の子供たちも入れて、行事や遊びに取り組みます。

その取り組みをもとに作文を書き、それを写真や絵と一緒に、12月4週までに「画像の泉」にアップロードしてもらうのです。その際、名前などの固有名詞は消しておくといいと思います。

https://www.mori7.com/izumi/

この実行課題作文発表会は、子供がそれまでに書いた作文の中でいちばん面白そうなものを一つ、写真や絵を添えてアップロードし直すだけですから、手間はかかりません。

この12月の実行課題作文と絵や写真を、1月に、生徒どうしが見られるところに展示します。

実行課題の作文を書く際に注意してほしいことは、子供は作文に、肝心なことは書かずにどうでもいいことばかりを書くもので、それをそのまま認めてあげることが大事だということです。

たとえ、作文という形の中には出てこなくても、親子で楽しく遊んだ経験は子供の中に残っているからです。

====記事の引用終わり====

■具体的な手順

(1)発表する作文を決めます。(12月に書いたものの中から選ぶとよいと思います。新たに書き直す必要はありません。)

(2)発表する作文の固有名詞などは、住所シールの余白部分などを貼って見えないようにしておくとよいと思います。

(3)作文の内容に関連する絵や写真を一緒につけておくと、カラフルで見栄えのよい発表作品になります。

(4)その作品をスマホやデジカメやスキャナで画像として取り込みます。(送れる画像の種類は、JPGのみとします。PDFは送れません。)

(5)その画像をパソコンに入れ、画像の泉から送ります。

https://www.mori7.com/izumi/

(6)画像の泉に送る際は、「公開・非公開」はどぢらでもかまいませんが、一応「非公開」を選択しておいてください。(ただし、この企画の参加者どうしでは見られるようになります。)

(7)画像の泉のひとこと欄には、”実行課題作文発表会用”という文字列を入れておいてください。そのほかの言葉を入れてもかまいません。”実行課題作文発表会用”という文字列のあるものが、自動的に発表会用作文となります。

(8)間違えて送信した場合などで送信し直したいときは、新しいものを送ってください。その月の最新のものが翌月の発表会用の作品となります。

■図解説明

ご自分のパソコンの中に入れた画像が、横向きや逆さまになっていないことを確認してください。(フリーのソフトで直せます)

サイズの大きい複数の画像を送るとサーバーが処理しきれなくなることがあります。フリーのソフトなどを使い、できるだけ、横幅を1000~1600ピクセル程度にサイズを縮めておいてください。(フリーのソフトは、「学習の手引」(

https://www.mori7.com/mori/gate.php )を参考にしてください)

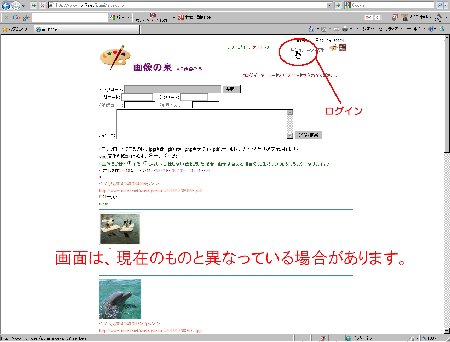

準備ができたら、画像の泉

https://www.mori7.com/izumi/ に行き、ログインします。

生徒の場合は、生徒コードとパスワードを入れてログインボタンを押します。

そのあと、「画像の泉」にもどります。

最初に、画像を「公開しない」にチェックを入れてください。(「公開しない」にチェックを入れると、画像の泉で、自分と担当講師にだけにその画像が表示されるようになります。)

そのあと、参照ボタンを押して、パソコンの中から、アップロードしたい画像を選択します。

ひとこと欄には、”実行課題作文発表会用”という文字列を入れておいてください。

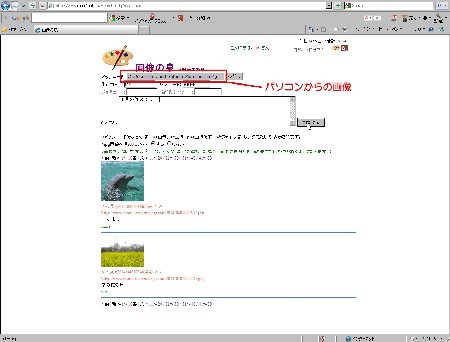

「参照」のフォームで、自分のパソコンから画像を引っ張ってきたところ。

(jpg画像は、複数の画像を選択し、一回の送信で一緒に送れます)

「jpg画像を横幅800に縮小するかどうか」の選択は、「縮小する」にチェックを入れたままの状態で送信してください。

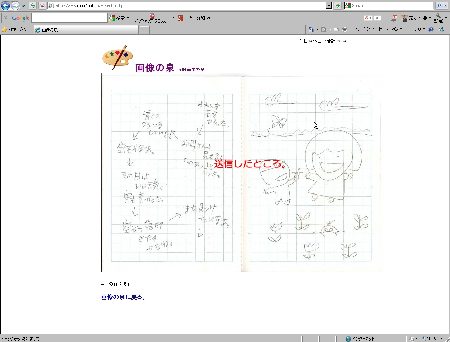

送信すると、自分の送った画像が表示されます。

これで送信は完了です。

====発行する通信の引用終わり====

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。親子作文コース(9) 小学校低学年(79)

これからの文化とは、ある意味で教育の文化です。

文化の中には、観光のような文化もあります。観光は、新しい経験を得られるという魅力を持っています。しかし、観光がどんなに好きでも、それを生かして自分が供給の側に回ることはなかなかできません。

これに対して、新しい何かを修得するということは、修得自体に魅力があるとともに、それを生かしてやがて自分が供給の側に回ることができるという魅力があります。

したがって、教育文化の教育とは、机上の知的な教育というよりも、むしろ全人的な修行のような教育になります。

こういう新しい仕事を作っていく個性がこれから求められてくるのです。

日本の社会にこういう教育文化の流れを作っていく方法は簡単です。

最初の呼び水を作るために、金融緩和を直接国民に回せばいいのです。

例えば、国民1人について年間百万円、自分の教育や修行のために使う費用を渡すようにすれば、各人はそれぞれの個性に応じて教育文化の消費を始めるでしょう。

すると、その分だけ、その教育文化を供給するための仕事が生まれます。

最初のうちは、その教育文化はポピュラーなものに限られているでしょう。英会話とか書道とか絵画とか音楽とかいったものです。

しかし、消費と生産が回り始めると、そこからだんだん個性的なものが生まれてきます。英語よりもアジアやアフリカの少数民族の言語とか、同じ書道でも特異な個性を持った流派の書道とか、あるいは新しい材料を使った絵画、新しい楽器を使った音楽などです。

これまでは、教育文化に対する消費は、娯楽費や教養費と呼ばれる単なる消費でした。

しかし、教育文化に対する消費が長期間継続的に大量に続く見込みがあれば、その消費は、その文化を習得して自分もやがて供給する側に回るという投資になります。

いったんその流れができて文化として成立すれば、もう外からの金融緩和という資金の注入は必要なくなります。

例えば、ゴルフやサッカーや野球やバレエやピアノやバイオリンや茶道や囲碁や将棋は、既に文化として成立しているので、外部からの資金援助がなくてもそれ自体で需要と供給の回転が成り立っています。

しかし、何もないところに、一からゴルフやサッカーを作ろうとすれば、その困難さは容易に想像できます。

文化というものは、そういうものなのです。

衣食住のような基本的なものは、自然発生的に需要と供給が始まります。そういう自然な需要の延長上に、今までの工業生産がありました。

しかし、衣食住とその延長にある工業生産物は、既に人類の供給力が人類全体の需要力を上回るようになりつつあります。それは、必需品の消費は、必需品であるがゆえの上限があるからです。

文化の消費はそうではありません。必需品でないために、需要と供給は文化的に創造しなければならない代わりに、その上限もありません。

いったん文化として成立すれば、その需要はいくらでも個性化し、いくらでも高度化していくのです。

今、日本経済を論じる人の多くは、少子化と高齢化が日本の経済発展の限界を作っていると考えています。

だから、日本に移民の受け入れが必要だという発想をしたり、人口の多い中国やインドがこれからの世界をリードするという発想をしたりしてしまうのです。

これは、これまでの経済学が主な対象にしていた必需品のレベルで経済を考えているためです。

教育文化のレベルで経済を考えれば、少子化も高齢化も何の障害にもなりません。文化の消費の上限は、量が決めるのではなく質が決めるからです。

必需品だけに関心のある人がどれだけ大勢いても、文化の経済は発展しません。逆に、文化の個性に関心を持つ人が増えれば、文化の経済は発展します。

すると、もはや人間の関心は、経済の問題ではなくなってきます。

これから起きる経済危機は、このような新しい社会に移行するための一時的な生みの苦しみにすぎないとも言えるのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

日本経済の停滞の原因を少子化と高齢化によると考える人は、経済というものを必需品のレベルでしか見ていません。

必需品であれば、人口が若くと多くて貧しいほど経済は発展します。

だから、日本にも移民を入れることが必要だと説いたり、中国やインドのような人口大国が次の世界をリードすると考えたりするのです。

しかし、これからの経済は文化の経済です。

文化にとって必要なのは、量よりも質、若さよりも年季、貧しさよりも豊かさです。

だから、日本の少子化と高齢化は、これからの経済発展のむしろ要となるのです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。政治経済社会(63)

食料が確保できたあとで、力を入れるのは、新しい仕事作りです。

それは、なぜ経済危機が生まれたかというと、その根本的な理由として、先進国が新しい仕事つまり新しい需要を生み出していなかったという事情があったからです。

だから、各国がどれだけ金融緩和をしても、経済は上向きにならなかったのです。

従来の家電製品や自動車や住宅の需要は、途上国ではまだ不足していますが、先進国の経済を牽引するものではなくなっています。

供給の方は技術革新と新興国の参加によって掛け算で増えているのに対し、需要の方は人口増という足し算でしか増えていないので、供給過剰の不況が生まれているのです。

従来の新しい仕事というものは、主に製造業でした。だから、大きな資本と大きな組織と大きな市場が必要でした。

しかし、製造業の生産物がひととおり普及すると、消費は頭打ちになります。テレビや自動車は、一家に何台も必要ないからです。

これから生まれる新しい仕事は、主に文化産業です。文化の消費は個性的で、しかも上限がありません。

そして、消費の個性に対応して、文化産業は生産も個性的で、しかも大規模な設備も組織も必要としません。

これまで、この文化産業が発達しなかったのは、インターネットが登場するまでは、個性的な消費と個性的な生産が出合う場が限られていたからです。

インターネットの特徴は、消費のロングテールがつかめるように、生産のロングテールもつかめることです。

つまり、生産の個性と消費の個性が出合うことが、インターネットによって可能になったのです。

日本生産性本部がまとめた「労働生産性の国際比較2015年版」によると、日本の労働生産性はOECD加盟34カ国で21位だったそうです。

日本では、要らなくなった仕事を、多数の人員がワークシェアリングしているような状態が生まれています。

それはまだ、供給が過剰になった仕事から人が去り、新しい生産に向かうような仕組みができていないからです。

これから生まれる仕事は、魅力的な文化を提供する仕事です。

それが魅力的なのは、その文化を需要することによって、やがて自分もその文化の供給者になれるという面があるからです。

これが、製造業との大きな違いです。自動車がどんなに好きでも、自動車の生産者になることはなかなかできません。

しかし、文化は、好きなものであれば、やがて自分もその文化を供給する側に回ることができるのです。

(つづく)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。政治経済社会(63)