■説明

■説明

今回は、次のような流れでやっていきます。

小5以下の生徒や、小6でも算数のそれほど得意でない生徒にとっては、入試レベルの算数問題はちょっと難しかったようでした。

また、入試は差をつけるための試験なので、時間内に解ける生徒はかなり小数だと思われる問題、いわゆる「捨てていい問題」も難問の中には含まれています。

そういう難しい問題の雰囲気を味わい対処の仕方を学ぶという点では難問も必要なのですが、あまり難しい解けない問題ばかりが続くと自信をなくしてしまうので、わかりやすい問題も取り入れることにしました。

また、先生の説明の時間を少なくして、生徒の演習の時間を増やすことにしました。

更に、せっかく言葉の森で勉強しているので、算数・理科・社会のほかに、作文の問題文の読解練習も行うことにしました。

そして、最後の空いた時間は、生徒や保護者からの勉強や生活に関する質問相談を随時受け付けることにしました。時間内に答えきれない場合は後日答えるようにします。

演習の時間を増やすので、ノートを用意しておいてください。算数にも国語にも縦横両方使える方眼罫のノートが便利だと思います。算数については、問題集に計算や応えは書かずに、必ずノートに書き、問題集の方は○×だけつけるようにしておくと繰り返しの学習がしやすくなります。

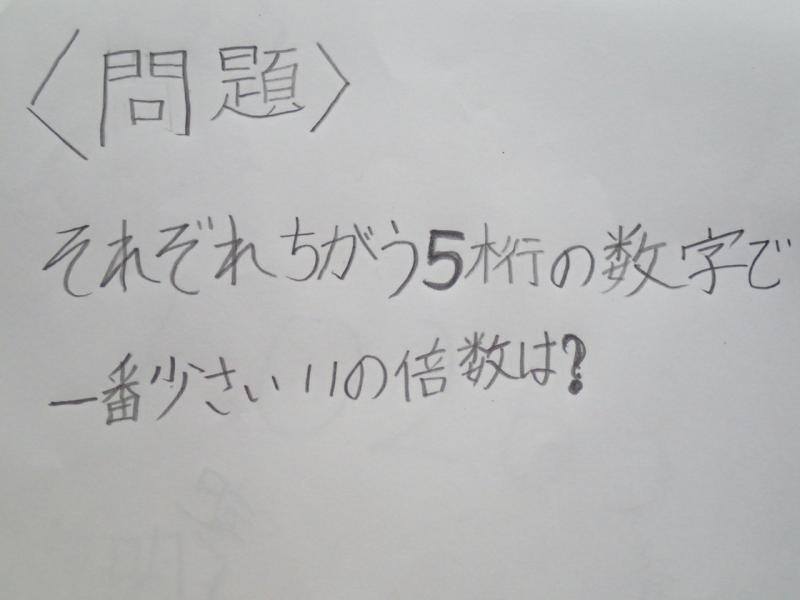

■1.問題演習

今回は特に予備知識がなくても理解できる図形の問題ということで、「思考力(算数)」のP50~P54にします。

解答を見ないで自分で考えて、少し考えてわからなかったら、解法を見て理解します。解法を理解する方が時間がかかるかもしれません。

もっと易しい図形の問題をやってみたいという人は、「これでわかる算数小4」のP84の「すすんだ問題」をやってみてください。ただし、入試問題を考えた方が、たとえ解けなくても考えた分だけ思考力はつきます。

(問題は略)

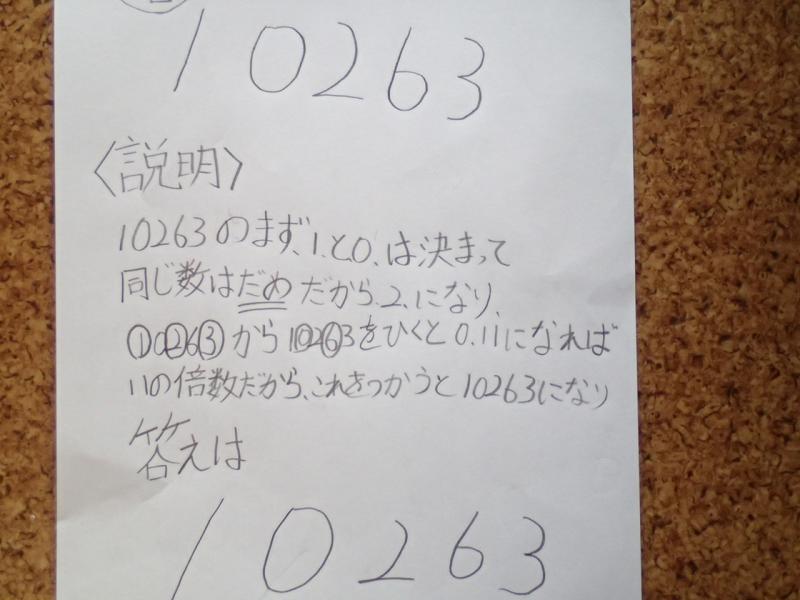

■2.問題解説

■3.似た問題作成(来週まで自宅で。自由)

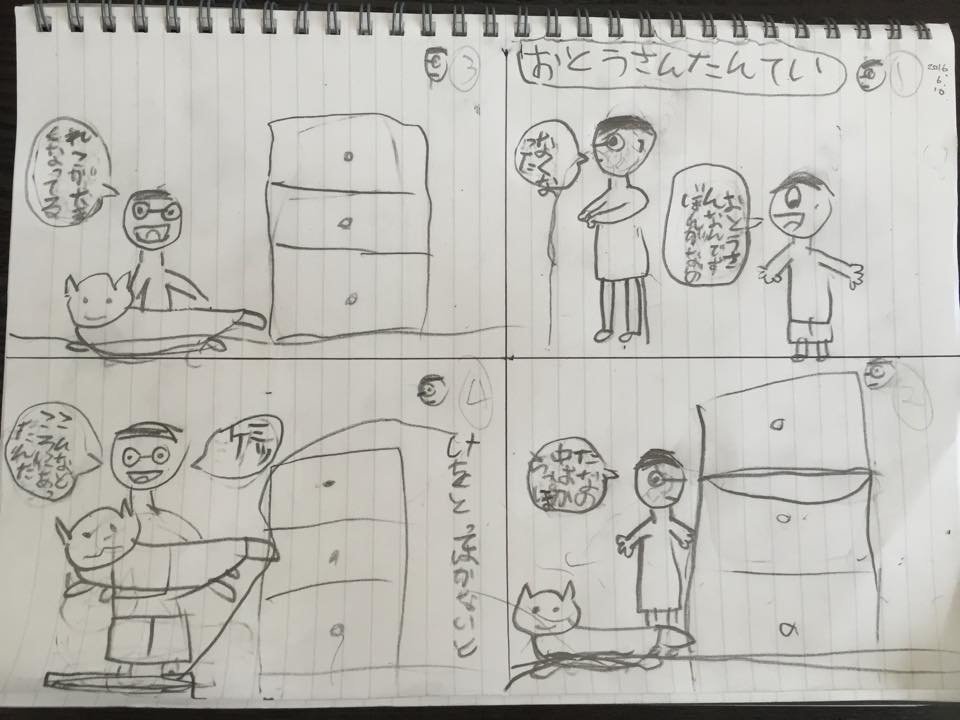

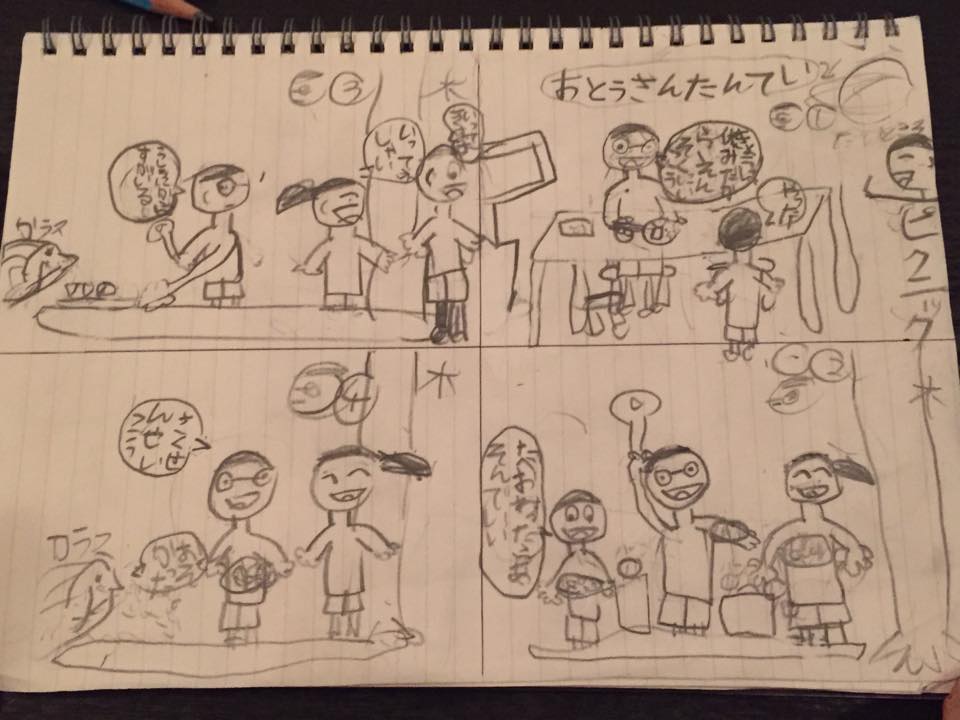

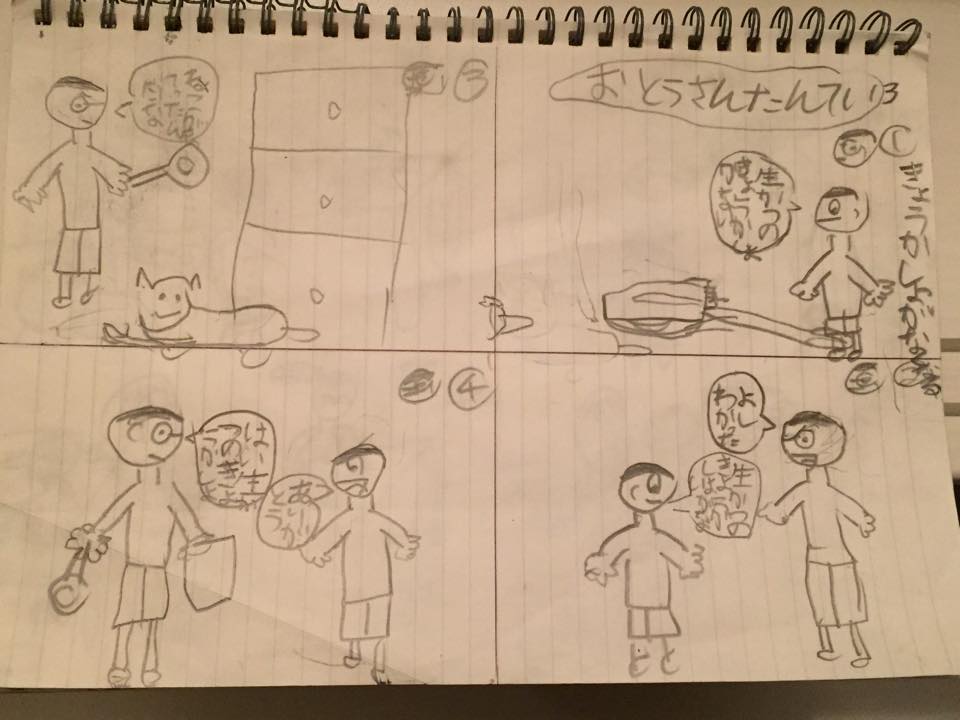

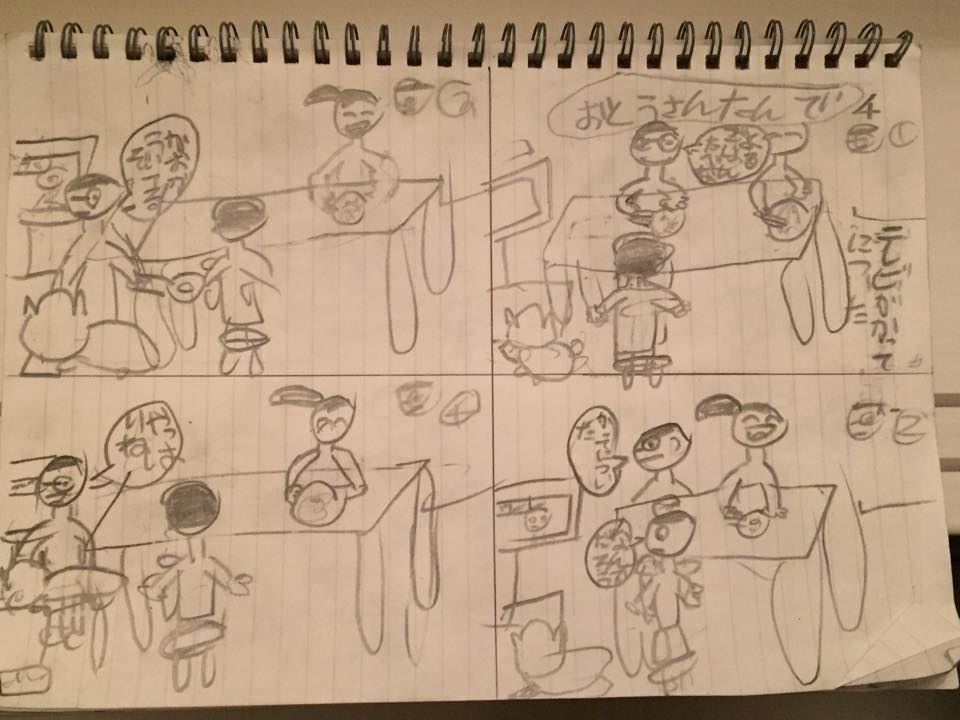

今回の図形の問題と似た問題を、お父さんやお母さんと相談して作ってみてください。(参加自由)

このときに、お父さんやお母さんと対話をすることが思考力を育てる練習になります。

作った問題には、解答だけでなく、解法もできるだけ詳しく入れておきます。問題・解答・解法はノートなどに書き、それをデジカメやスマホで撮影して、オープン教育掲示板「公立中高一貫校受験対策」のページから送ってください。

https://www.mori7.com/ope/index.php?k=14

この掲示板はスパム投稿を防ぐために登録制になっていますが、登録していない状態でも送信できます。

■4.似た問題発表

前回までの問題演習に関連して、似た問題を作成できた人にその問題を発表してもらいます。

これらの似た問題は、ほかの生徒も試しにやってみてください。

■5.作文問題読み

■5.作文問題読み

せっかく言葉の森でやる受験対策なので、作文の問題読解も取り入れることにしました。

出典は、「公立中高一貫校適性検査問題集全国版2016」です。今回は、P330の「川崎高附属中」の問題から。

体験が終了した人は、この問題集も購入しておいてください。(7月から新しい2017年度版が出ます。)

(問題文は略)

■6.構想図の書き方の説明

問題文を読んだあと、問題を解いたり作文を書いたりする前に、その問題文を深く読み取る練習をします。

そのために、構想図(構成図)を書く方法を説明します。

■7.構造図書き

先生の説明をもとに、自分でも、構想図を書いてください。

内容は、問題文の内容、自分の知っている似た例、自分の感想、などです。

できるだけ早くたくさん書いていくことが思考力と記述力の練習になります。

■8.構想図をもとにした対話(自宅で。自由)

入試問題に出てくるような文章は、小学生ではなかなか理解できません。

そこで、この自分が書いた構想図をもとに、土日などにお父さんやお母さんに問題文の内容を説明し、家族で対話をします。

お父さんやお母さんが似た例や感想を話してくれたら、それを自分の書いた構想図に追加しておきましょう。

この構想図は、似た問題と同じように写真を取ってアップロードしておいても結構です。

■9.質問相談の受け付け

勉強や生活に関する質問や相談を受け付けます。

自由に何でも聞いてください。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。オンエア講座(41) 公立中高一貫校(63)

(えさを待つスズメたち)

今回は、次のような流れでやっていきます。

子供たちの国語力、思考力を育てるために、こちらの話の時間よりも、生徒の演習や発表の時間と、その後の親子の対話の時間をとれるようにしていきます。

そのため、これからは書く作業を入れるので、ノート、鉛筆、それから紹介用の本を用意しておいてください。

■1.自由な作品の発表紹介

■2.読んでいる本の紹介

■2.読んでいる本の紹介

次回から、「本の書名と、簡単な内容紹介と、自分の思ったこと」を大体1分以内でまとめて話せるように事前に準備しておいてくださるといいと思います。1分で話せる分量は300~400字ですからかなりあります。

低学年の子は、簡単にまとめるということが難しいので、お母さんが協力してあげてください。このときに、親子で対話することを楽しむ雰囲気で、長い文で難しい言葉も使って、褒めて励ましながら話すようにしてください。

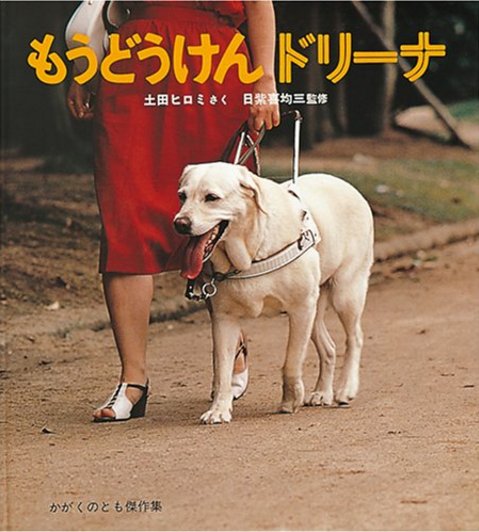

■3.読み聞かせ「もうどうけんドリーナ」)

■4.構想図(構成図)の書き方の説明

■4.構想図(構成図)の書き方の説明

思いついたことをメモ風に、次々に矢印でつなげながら書いていく方法です。

親子で書く読書感想文の準備にも使います。

今回の読み聞かせのあと、聞いたことを構想図で書く練習をするので、その書き方を説明します。

■5.構想図の演習

自分で構想図を書く練習です。読み聞かせの本に書かれていたことや、自分の似た話や、自分の思ったことを、文や絵で矢印をつなげながら書いていきます。

書き終えたあと、それを見せてもらいます。

ほかの子との比較にならないように、お母さんは自分の子供のいいところだけを褒めてあげてください。

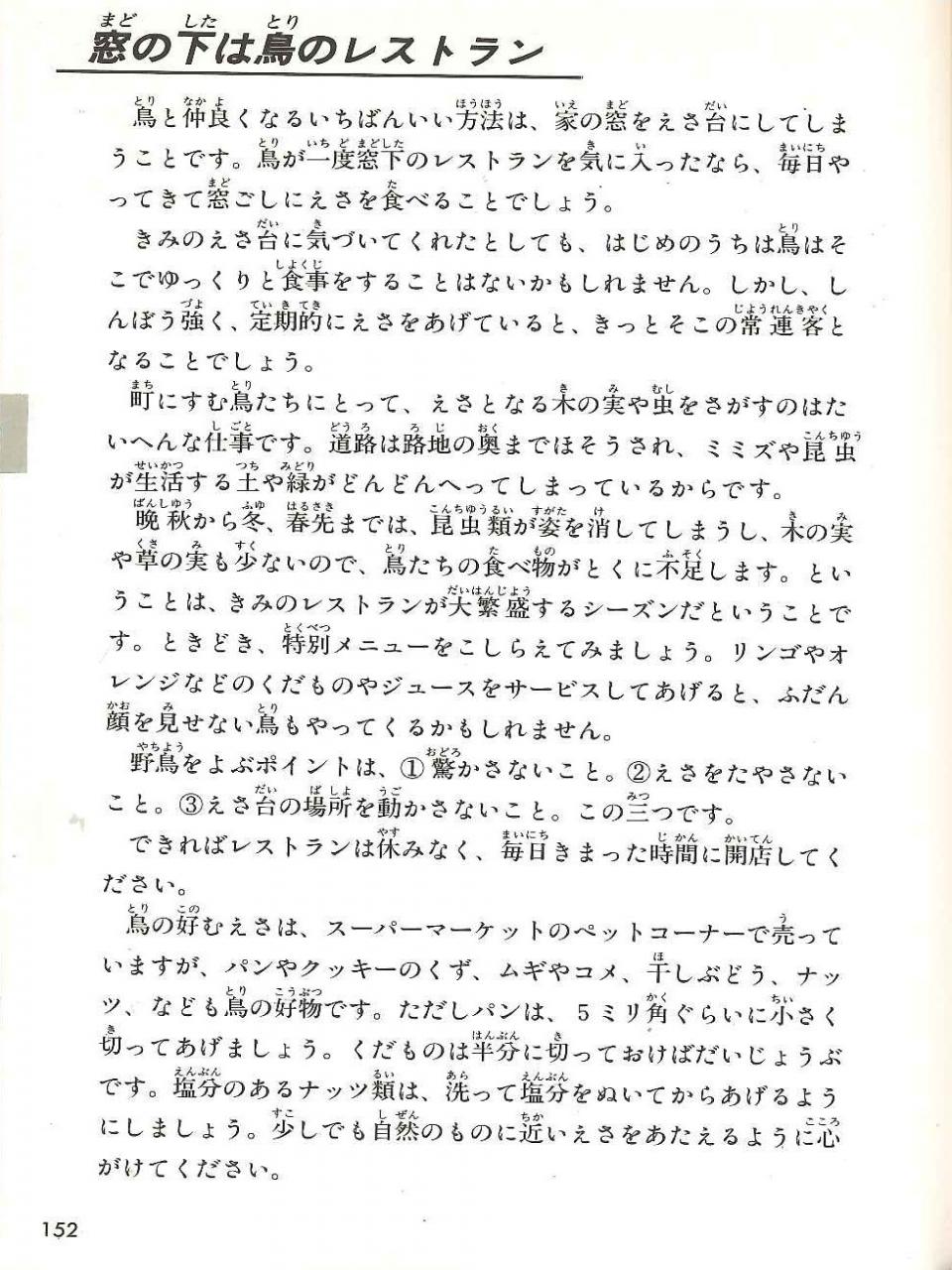

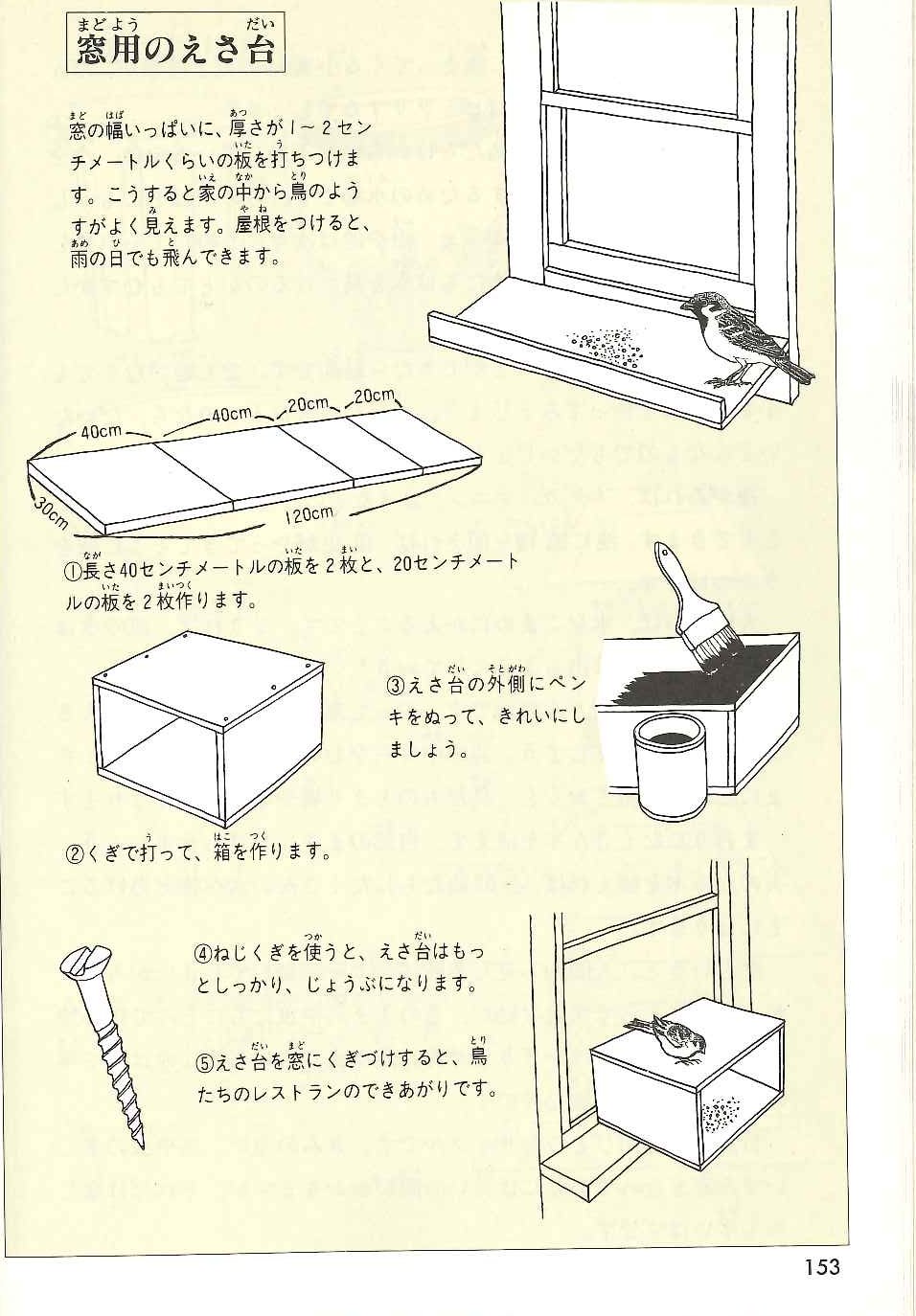

■6.実行課題の紹介「窓の下は鳥のレストラン」

家庭で実験や観察ができる実行課題を紹介します。

■7.似た話の経験(次週までに家庭で(任意))

■7.似た話の経験(次週までに家庭で(任意))

実行課題の話を参考に、家庭で似た経験をしてみたという人は、その様子を写真や動画で記録しておき、次回に発表していただきます。

発表は、写真や絵の場合は、ハングアウトの画面で直接してください。時間は、1分以内でお願いします。

動画として記録した場合は、youtubeにアップロードして、そのURLをご連絡ください。このURLはあとでほかの参加者に見てもらえるようにます。youtubeアップの動画は時間の制限はありません。

写真や絵などの画像をアップロードする場合は、オープン教育の「読書感想クラブ」のページで入れてください。

https://www.mori7.com/ope/index.php?k=101

ここは、スパム投稿を防ぐために、メールアドレスなどの事前登録をするようになっていますが、登録なしでも投稿できます。

■8.保護者からの質問や相談の受付

勉強面、生活面で質問や相談がありましたらお話しください、

長くなりそうな場合は、話だけうかがって別途お答えする時間をとります。

■9.次回6/21の予定は読書感想文の構想図の練習

低学年の感想文の要望をいただきましたので、来週6/21は、感想文を、親子で構想図を使って書く練習をします。

元になる本は、「世界ふしぎめぐり」のように短いノンフィクションの話をいくつか載せたものです。その中から、似た例を見つけやすいところを選んで書く方法を説明します。今後、親子で構想図を書く際の練習になると思います。

来週は、お子さんと一緒にお母さんも参加してください。ただし、お母さんが一緒に参加できない場合、そのお子さんは子供だけでできることをします。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。オンエア講座(41) 読書実験クラブ(9)

6.3週号の言葉の森新聞に掲載した3本の記事です。

■小1~中3のオンエア講座の紹介

●「小1~小3の読書感想クラブ」では、本の読み聞かせ、生徒からの本の紹介、実行課題の紹介、生徒からの似た経験の発表などを行っていますが、今後は、月に1回程度、「親子で書く読書感想文」の企画も行っていく予定です。

https://www.mori7.com/oak/oakdk.php

●「小4~小6の公立中高一貫校受験対策」では、適性検査問題演習、演習問題の解説、生徒からの似た問題紹介、サンプル作文をもとにした受験作文のコツ解説などを行っています。小4~小5の生徒は、適性検査問題演習に直接取り組むのが難しい場合もあるので、そのときはその演習問題の単元に関連した学年先取りの基礎問題演習を行うようにしています。

https://www.mori7.com/oak/oakkj.php

●「中1~中3の中学生定期テスト対策」では、自主的な勉強計画の立て方、最高水準国語問題演習、演習問題の解説、森リン点の解説などを行っています。勉強計画は、誰でも入力できるようになっているので、自由に利用してください。

https://www.mori7.com/oak/oaktt.php

■【重要】オンエア作文は、言葉の森の生徒は追加料金無料で毎週1時間参加できます――土曜日の生徒募集中

オンエア作文とは、googleハングアウトで、先生や同じ時間帯に勉強している他の生徒と画面を共有して作文を書くシステムです。

通信指導で家庭で作文を書く場合、先生の電話のあとすぐに書き出すことが無理なく勉強を始めるコツですが、家庭でひとりで勉強していると、つい勉強の開始を後回しにしてしまうこともあると思います。パソコンの画面で、先生や他の生徒の様子が見られると、勉強を開始するきっかけがつかみやすくなります。

現在、オンエア作文の指導に対応できる先生は限られているので、担当の先生が登場しない場合もありますが、それでも他の先生や他の生徒と一緒に勉強できると、楽しく作文に取り組めます。

オンエア作文は、現在システムの調整をしながら運営しているので、当面土曜日の午前中の生徒に限り、参加者を募集します。必要な準備は、google+のアカウントと、ウェブカメラ付きのパソコン(タブレット、スマホでも可)です。

一度に参加できる人数が10名と限られているので、先着順になります。

参加を希望される方は、言葉の森事務局までご連絡ください。

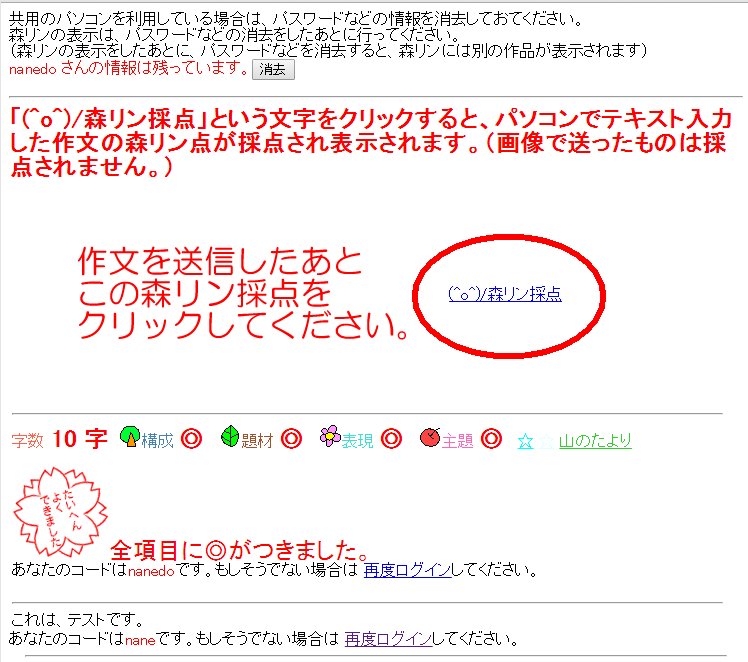

■【重要】パソコン作文の森リン採点の仕方

パソコンで入力した作文は、作文の丘から送信したあと、「森リン採点」というところをクリックすると、森リンの採点が行われます。

操作が二重になっているのでわかりにくいと思いますが、作文を送信したあと、森リン採点をクリックすることを忘れないようにお願いします。

毎月4週の清書作文の森リン点は、次の月の18日ごろまでに集計して森リン大賞を決めます。

「森リンベスト5」のページでは、リアルタイムで学年別の森リン点ベスト5を紹介しています。

https://www.mori7.com/moririn/mori_best.php

小学6年生以上の生徒は、この森リン点を目標にして作文を書いていくといいと思います。

森リン点の基準字数は1200字ですから、小6以上の生徒は、清書の作文はできるだけ1200字以上にふくらませて送るようにしてください。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。寺オン作文クラス(2) オンエア講座(41) 森リン(103)

昔の子供は、近所の本屋さんに行って立ち読みをすることができました。本の好きな子であれば、本屋で1時間でも2時間でも暇をつぶすことができたのです。

こういう子供たちが、中学生、高校生になり、お小遣いで自分の本を買えるようになると、立ち読みの中で偶然によい本にめぐり合うということもありました。

私も中学生や高校生のころ、暇になると、いつも家から30分ほどのところにある大きい書店に立ち読みに行っていました。

ある日、そこでたまたま面白そうな題名を見て、手にとって読んでみたのが川喜田二郎さんの「パーティー学」でした。川喜田二郎さんの述べる文明論は、当時の自分にとっては大きな知的刺激になりました。しかし、もし本屋で立ち読みをするという習慣がなければ、これは決して出合わなかったような本だったのです。

ところが今、街の本屋さんはどんどん減っています。人口の少ない地域では、近所に本屋さんがないというところも出てきているでしょう。

昔、子供たちがまだ小学生だったころ、東北にドライブに行ったことがあります。途中で子供たちが退屈してきたので、本でも買おうと思って本屋を探しましたが、行けども行けどもそれらしいものはありません。

かろうじてあったのが、スーパの書架に並べてあった婦人雑誌でした。これを見て子供は、「絶対こういうところには住みたくない」と言っていましたが(すみません)、こういう地域はこれからもっと増えてきます。

書店というものは、昔はその町の文化の発信地のような役割を果たしていました。

しかしこれからは、リアルな書店はだんだん少なくなり、その代わりに、アマゾンなどのネット書店を利用する人が増えてきます。

アマゾンで本を買うと、人工知能が、「その本を買った人は、この本も買っています」という関連情報を教えてくれます。

膨大な出版物の情報の中では、本をよく知っている人がおすすめの本をアドバイスしてくれるよりも、人工知能が多くの人の本選びのデータからおすすめの本を選び出してくれた方が、ずっと妥当な選択になることが多いのです。

このような時代では、子供の本選びの方法も変わってきます。

例えば、これからは、「1か月5,000円の範囲内でアマゾンで自由に本を買ってよい」というルールを親子で決めておくような本の選び方になってくるかもしれません。もし、私が今小学生の子供を育てているとしたら、そういう読書生活をさせると思います。

子供の本に月5,000円というと、高いように思う人もいるかもしれませんが、習い事を一つすることと同じだと思えば、5,000円の範囲内の自由が本選びは、週1回の習い事よりもずっと価値あるものになることが多いのではないかと思います。

アマゾンでの本選びは、kindleを使えば子供でも手軽にできます。

自分の興味のある本を次々にカートに入れ、合計金額を計算し、予算の範囲内で本を選ぶということができるようになれば、金銭感覚も身につきます。

ネット書店では、1冊1円の中古本で送料が250円というものもよくありますから、予算の枠内で本を選ぶというのは、子供にとっても工夫のしがいがあるところでしょう。

アマゾンでは、本によってはkindleでサンプルが読めるものもあります。このサンプル読書が、現代の新しいテクノロジーのもとでの立ち読みになります。

高い本を買ってしまった場合は、気の合った友達とkindleの貸し借りをするようなことも、これからは起きてくるでしょう。

今のkindleはマーカーを引くこともできるし、メモを書き込むこともできるし、本の中の一部の文章をコピーして保存しておくこともできます。

子供の読書生活を充実させる方法の一つとして、テクノロジーを活用するということがこれからますます必要になってきているのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

家庭kindle図書館

昨日、ちょっと表に出ていて、時間的に暇なときがあったので、kindleで遊んでいました。

kindleで買った本は、同じアカウントであれば、いろいろな端末に配信することができます。スマホでも、タブレットでも、パソコンでも、kindle端末でもすべて同じ本を読めるのです。

だったら、家族でひとつのアカウントを作り、そこで兄弟がいれば兄弟で、更にはお父さんもお母さんも同じ1冊の本を自分用の端末で読めるのではないかと思いました。

なぜ、こういうことを考えたかというと、うちが狭いので、本を置いておく場所がなくなってしまうからです(笑)。

しかも、私は線を引きながら本を読むので、そういう本は中古に出せないのです。

スマホやタブレットのkindleアプリの場合は、傍線を色分けすることができるので、家族でそれぞれ別の色を決めておけば、いいと思ったけど、上書きされちゃうか(笑)。まあ、それは工夫することにして。

この家庭kindle図書館というのは、これからいろいろ活用できそうだと思いました。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。読書(95) 未来の教育(31) インターネット(25)

言葉の森は今、寺子屋オンエアの自学自習の学習の一つの発展形としてオンエア講座を開いています。これは、子供たちに真の学力をつけるという目的で行っています。

小1~小3の読書感想文クラブは、読書(読み聞かせ)と、親子の対話と、様々な経験と、その発表によって、子供の学力の最も大事な土台を育てようとするものです。

小学校低学年の子供たちの読書感想文のニーズもよくあるので、感想文の書き方も併せて指導していく予定です。

小4~小6対象の公立中高一貫校受験対策は、受験に対応する学力をつけることを目指したものです。

公立中高一貫校の受験に必要なものは、教科書レベルの知識と、考える力と、書く力と、問題を解くスピードです。

小学校4、5年生は、受験に対応できる基礎を早めに身につけるために、教科書レベルの学習の先取りを行います。小学校6年生と先取りのできた小学4、5年生は、直接受験の問題に取り組みます。

受験の問題は、考える力が要求されるものが多いので、子供たちの得意不得意の分野が人によってかなり異なります。ですから、塾の先生による一斉の指導よりも、親子の対話の中で対応していく方が向いているのです。

小学4年生から6年生の勉強で、親子の対話を続ける方法を身につければ、中学生になってからの勉強に関しても、親子の協力でやっていくことができます。親の時間的負担が少ない子どもの自学自習形式で、親子の勉強協力体制を作ることが、小学校4~6年生の家庭学習の大きな目標になります。

中学生の定期テスト対策の目的は、テスト勉強を計画的に能率よくやる方法を身につけることです。

中学生の勉強も、本人の自学自習を中心に必要なときだけ親が協力するという体制が作れれば、特に塾に行く必要はありません。もちろん友達と一緒に勉強するのが好きだから塾に行きたいというのであれば構いませんが、その場合でも塾に全面的に任せた学習ではなく、基本となる学力は家庭で作っておくという姿勢が大切です。

勉強の計画を立てることができれば、勉強以外の時間にもゆとりが出てきます。勉強の能率を上げて生活に余裕ができたら、その余裕の時間は、より高度な読書と、より自分らしい興味関心を深めることに使っていくのです。

これからの社会では、勉強ができることは当然必要ですが、勉強以外の学力・思考力・意欲・創造性などに育てていくことがもっと重要なことになります。

江戸時代の寺子屋教育は、一般庶民を対象にした教育でしたが、その誰でもできる庶民的な教育の中で数々の優れた人材が育っていきました。この、誰でもいつでもどこでも受けられる質の高い人材教育が、これからの日本の社会に必要になってくるのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

公立中高一貫校は作文に加え、問題には答えのないものや、答えが複数存在するような問題が多く出ます。どう考えたか、どういう意図でその方法をとったかなどが問われ、それを論理的に説明する力が問われます。

答えが一つに決まらない勉強は塾のような一斉授業には向きません。

親子で「こうじゃない?」「いやいや、それだとこの場合がおかしくなるよ」と、教えるというよりいっしょに考える勉強が必要なのではないかと思います。子供が一人で取り組むにはあまりに難しく、親子でやればけっこう楽しいという勉強です。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。メディア(8) オンエア講座(41) 読書実験クラブ(9) 中学生の勉强(21) 公立中高一貫校(63)

「まぐまぐニュース」に、言葉の森の記事が紹介されました。

「もう塾はダメ。公立中高一貫校を受験させたい親が『家』ですべきこと」

http://www.mag2.com/p/news/206359/2

この記事の内容は、「公立中高一貫校の受験は、塾に行かなくても家庭でできる」というものです。

しかし、あまり営業妨害的なことは言いたくないので、塾に行ってももちろんいいのです(笑)。塾の先生は、それなりに熱心に子供の受験を考えていてくれると思います。

しかし、中心になるのは、あくまでも家庭での親子の学習です。親子の学習と言っても、親が子供に教え込むようなものではなく、親の大きな方針のもとで子供が自学自習をしていくという形です。

さて、まぐまぐニュースに掲載されたから言うわけではありませんが、まぐまぐのメルマガは、よく面白い記事を紹介してくれます。

今回の記事も、読者のニーズに合うところがあったのだと思います。

小学校高学年の子供さんをお持ちのお母さん方は、(1)子供には、よい教育を受けさせたい、(2)しかし、子供が塾漬けになるような勉強させたくない、という矛盾した気持ちを持っています。

また、小学校低学年の保護者からも、よく「のびのびと遊ばせたいが、周りの子が次々と塾に行くのを見ていると、だんだん焦ってくる」という声を聞くことがあります。

私は、自分の子供の子育てに関しては、子供時代は、読書と遊びと対話で十分で、勉強は学校でやっていればよいいという考えでやってきました。

子供は2人とも、塾にも予備校にも行かず、のんびりと家庭での自学自習だけでやってきました。

なぜこういう子育てをしていたかというと、受験のような答えのある勉強は、本気になれば短期間で成績を上昇させることができるはずという考えでいたからです。

そして、これからの社会を考えると、この読書、遊び、対話、そして毎日のほどほどの自学自習と、テスト前の短期間の集中学習が、子供の成長にとっていちばん理想的ということになってくるのではないかと思います。

これからの世の中は、まだ多くの人はそう思っていないと思いますが、ほとんどの人が何らかの形で独立起業的なことを目指すような社会になると思います。

そのためには、トータルな学力と、深い思考力と、自分らしい個性が重要になります。

学校の成績をよくするというのは、そのトータルな学力の一部に過ぎません。

だから、普段の勉強で成績をよくするといっても、5段階のオール4ぐらい取っていれば十分なのです。

ただし、その中で国語だけは5に近い成績を取っているというのが理想です。というのは、国語は全学力の土台となる思考力と深い関連があるからです。(つづく)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。メディア(8) 公立中高一貫校(63)

小学校低学年のころよくできていた生徒が、学年が上がるにつれてだんだん成績が振るわなくなってくることがあります。

それは、低学年のころによくできていたのが原因です。

小学校低中学年の勉強は、やれば誰でもできるようなものです。

難しい問題というのは、文章の読み取りが難しいだけで、それ以外の本質的な難しさはほとんどありません。

だから、問題を数多く解いていれば、誰でも勉強ができるようになります。

しかし、低学年のころにそういう量をこなす強をして成績のよかった子は、学年が上がっても同じような勉強を続けてしまうのです。

すると、できる問題をいつまでも解くような勉強をする一方、できなかった問題も一度か二度解いただけで先に進んでしまうことが多いのです。

学年が上がると、易しい問題と難しい問題の差が出てきます。

高学年や中学生校生の勉強は、易しい問題はパスし、難しい問題を日を置いて何度も繰り返すという重点の置き方を変える必要があります。

つまり、成績を上げるためには、成績を上げることを目的とした勉強をしなければなりません

「一夜漬けでは実力はつかない」という言葉はよく聞きますが、だから、成績を上げるためには一夜漬けは有効です。

なぜなら、テストの目的は、実力をつけることではなく成績を上げることだからです。

数学者の岡潔さんは、中学生のころのテストは、すべて一夜漬けの丸暗記で済ませていたそうです。

そのかわり、毎日、学校の勉強とは関係のない自分の好きなことをやっていたそうです。

既に答えが決まっている学校の勉強は、面白いものではありません。だから、成績を上げるためには、そのつまらない勉強をどういう計画でやっていくかという作戦を立てることが必要になります。

「中学生定期テスト対策」講座では、中学生の人たちが、どういう予定で勉強の計画を立てたらよいかというアドバイスをしています。

中学生のうちに自分で計画を立てる勉強をした人は、高校生になっても、大学生になっても、同じような計画的な枠組みを作れるようになります。

この勉強に取り組むときの姿勢は、勉強そのものより大事なのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。中学生の勉强(21)

次の方が、暗唱検定5級の約3000字6分の暗唱に合格しました。

おめでとうございます。

ああくた さん 小3 男 神奈川県 木 いのこ先生

けすうゆ さん 小3 男 神奈川県 寺オン生徒

らあお さん 小3 女 神奈川県 土 じゅん先生

らおい さん 小3 男 東京都 金 たこ先生

らゆに さん 小3 男 東京都 月 よここ先生

りらゆ さん 小4 女 神奈川県 金 ささみ先生

暗唱検定用の長文は、下記のページに掲載されています。

印刷物をご希望の方は、送料108円でお送りします(ただし郵送は国内の生徒のみ)

https://www.mori7.com/mine/as2.php

暗唱検定試験は随時受け付けていますので、検定試験をご希望の方は、skypeをご用意の上、検定日の希望日時をご連絡ください。

■5級の暗唱長文

【1】

雨ニモマケズ

風ニモマケズ

雪ニモ

夏ノ

暑サニモマケヌ

丈夫ナカラダヲモチ

慾ハナク

決シテ

瞋ラズ

イツモシヅカニワラッテ

ヰル

一日ニ

玄米四合ト

味噌ト

少シノ

野菜ヲタベ

アラユルコトヲ

ジブンヲカンジョウニ入レズニ

ヨクミキキシワカリ

ソシテワスレズ

【2】

野原ノ

松ノ

林ノ

蔭の

小サナ

萓ブキノ

小屋ニ

ヰテ

東ニ

病気ノコドモアレバ

行ッテ

看病シテヤリ

西ニツカレタ

母アレバ

行ッテソノ

稲ノ

朿ヲ

負ヒ

南ニ

死ニ

サウナ人アレバ

行ッテコ

ハガラナクテモイ

ヽトイ

ヒ

北ニケン

クヮヤソショウガアレバ

ツマラナイカラヤメロトイ

ヒ

【3】ヒデリノトキハナミダヲナガシ

サムサノナツハオロオロアルキ

ミンナニデクノボートヨバレ

ホメラレモセズ

クニモサレズ

サウイ

フモノニ

ワタシハナリタイ

(「

雨ニモマケズ」

宮沢賢治)

【4】

小諸なる

古城のほとり

雲白く

遊子悲しむ

緑なすはこべは

萌えず

若草も

藉くによしなし

しろがねの

衾の

岡辺 日に

溶けて

淡雪流る

【5】あた

ゝかき

光はあれど

野に

満つる

香も

知らず

浅くのみ

春は

霞みて

麦の

色わづかに

青し

旅人の

群はいくつか

畠中の

道を

急ぎぬ

【6】

暮行けば

浅間も

見えず

歌哀し佐久の

草笛

千曲川いざよ

ふ波の

岸近き宿にのぼりつ

濁り酒濁れる

飲みて

草枕しばし

慰む

(「

小諸なる

古城のほとり」

島崎藤村)

【7】

昨日またかくてありけり

今日もまたかくてありな

む

この

命なにを

齷齪 明日をのみ

思ひわづら

ふ

【8】いくたびか

栄枯の

夢の

消え残る谷に

下りて

河波のいざよ

ふ見れば

砂まじり

水巻き帰る

【9】

嗚呼古城なにをか

語り 岸の

波なにをか

答ふ

過し

世を

静かに

思へ 百年もきの

ふのごとし

千曲川柳霞みて

春浅く水

流れたり

たゞひとり

岩をめぐりて この

岸に

愁を

繋ぐ

(「

千曲川旅情の

歌」

島崎藤村)

【1】

春眠暁を

覚えず

処処啼鳥を

聞く

夜来風雨の

声

花落つること

知る多少

(「

春暁」

孟浩然)

【2】

国破れて

山河在り

城春にして

草木深し

時に

感じては

花にも

涙を

濺ぎ

別れを

恨んでは

鳥にも

心を

驚かす

【3】

烽火三月に

連なり

家書万金に

抵る

白頭掻けば

更に短く

渾て

簪に

勝へざらんと

欲す

(「

春望」

杜甫)

【4】

物に

本末あり、

事に

終始あり。

先後する

所を

知れば、

則ち

道に

近し。

【5】

古の

明徳を

天下に

明らかにせんと

欲する

者は、

先ずその

国を

治む。その

国を

治めんと

欲する

者は、

先ずその

家を

斉う。【6】その

家を

斉えんと

欲する

者は、

先ずその

身を

修む。その

身を

修めんと

欲する

者は、

先ずその

心を

正しくす。【7】その

心を

正しくせんと

欲する

者は、

先ずその

意を

誠にす。その

意を

誠にせんと

欲する

者は、

先ずその

知を

致す。

知を

致すは

物に

格るに

在り。

【8】

物格って

后知至る。

知至って

后意誠なり。

意誠にして

后心正し。

心正しくして

后身修まる。

身修まって

后家斉う。

家斉いて

后国治まる。

国治まって

后天下平らかなり。

【9】

天子よりもって

庶人に

至るまで、

壱是に

皆修身をもって

本と

為す。その

本乱れて

末治まる

者は

否ず。その

厚うする

所の

者薄うして、その

薄うする

所の

者厚きは、

未だこれ

有らざるなり。

(「

大学」)

【1】

春はあけぼの。

やうやう白くなりゆく、

山ぎは少しあかりて、

紫だちたる

雲の

細くたなびきたる。

【2】

夏は

夜。

月のころはさらなり。やみもな

ほ、ほたるの

多く飛びちが

ひたる。また、ただ

一つ

二つなど、ほのかにうち

光りて

行くも

をかし。

雨など

降るも

をかし。

【3】

秋は

夕暮。

夕日のさして

山の端いと

近うなりたるに、

烏の

寝どころへ

行くとて、

三つ

四つ、

二つ

三つなど

飛びいそぐさ

へあ

はれなり。【4】まいて

雁などのつらねたるが、いと

小さく見ゆるはいと

をかし。

日入りはてて、

風の音、

虫の

音など、はたい

ふべきにあらず。

【5】

冬はつとめて。

雪の

降りたるはい

ふべきにもあらず。

霜のいと

白きも、またさらでも、いと

寒きに、

火などいそぎおこして、

炭もてわたるもいとつきづきし。

昼になりて、ぬるくゆるびもていけば、

火桶の

火も

白き灰がちになりてわろし。

(「

枕草子」

清少納言)

【6】「

天は

人の

上に

人を

造らず

人の

下に

人を

造らず」と

言えり。されば

天より

人を

生ずるには、

万人は

万人みな

同じ

位にして、

生まれながら

貴賤上下の

差別なく、【7】

万物の

霊たる

身と

心との

働きをもって

天地の

間にあるよろずの

物を

資り、もって

衣食住の

用を

達し、

自由自在、

互いに

人の

妨げをなさずしておのおの

安楽にこの

世を

渡らしめ

給うの

趣意なり。【8】されども

今、

広くこの

人間世界を

見渡すに、かしこき

人あり、おろかなる

人あり、

貧しきもあり、

富めるもあり、

貴人もあり、

下人もありて、その

有様雲と

泥との

相違あるに

似たるはなんぞや。【9】その

次第はなはだ

明らかなり。『

実語教』に、「

人学ばざれば

智なし、

智なき

者は

愚人なり」とあり。されば

賢人と

愚人との

別は

学ぶと

学ばざるとによりてできるものなり。

(「

学問ノススメ」

福沢諭吉)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。暗唱(121)