■説明(2分)

■説明(2分)

中間テストが終わると、もうすぐ期末テストです。

わあ大変だと思う人もいるかもしれませんが、勉強の計画を立てて取り組める人には、むしろこういう定期テストは、自分の作戦が試せるいい機会だと思うのではないでしょうか。

中間テストの終わった人は、その結果を入れておいてください。

期末テストの日程の決まっている人は、テストの2週間ぐらい前になったら、前回の結果をもとにした今回の勉強予定を入れておきましょう。

そして、今は定期テストの成績がとても重要なものに思われていますが(確かに重要ですが)、これからの社会では、テストの成績よりも、学校の成績よりも、どこの学校を出たかということよりも、もっと重要になるのが、本当の実力です。

そして、本当の実力は、読書と作文と経験によって作られます。

だから、試験と試験の合間の気持ちに余裕のあるときは必ず毎日の読書をしておきましょう。本好きな人の読書の目安は、毎日50ページ以上です。1週間に2冊ぐらいのペースで読めるようにしておきましょう。

■みんなの勉強・読書・生活の現状報告(10分)

一人ひとり、今の勉強の現状を報告してください。

また、勉強と同じか勉強よりも大事な読書の現状も報告してください。今読んでいる本も手もとに置いておき紹介してください。

更に、生活面で変わったことがあればその現状も報告してください。(例えば、好きな子ができたとか(笑))

■勉強計画(5分)

期末試験の2週間前になったら、試験勉強の予定を入れてください。

計画は、あらゆる実行の土台です。物事は計画どおりに行くことはありませんが、計画を立てなければ自分の実行の目安がわかりません。

計画を立てて勉強するというやり方に慣れておくことで、高校生になってからの勉強も自分の力でできるようになります。

みんなの勉強計画を紹介します。ペンネームは「検索の坂」の「変更」というところで、随時変更できます。(今回はこちらでA君Bさんなどと変更しました)

◆勉強の予定(20160601~20160615記録分)

(略)

◆テスト結果(平均との差)(20160601~20160615記録分)

(略)

■計画アドバイス(5分)

・A君は、英語と社会を重点に。

・英語と社会の点数を伸ばすポイントを自分なりに考えて次回の勉強計画に生かす。

・英語は教科書の1ページごとの20回音読による暗唱と暗写を中心に。

・社会は教科書とプリントの5回読み。

・技能教科も教科書とプリントの5回読みで。

・Bさんは、国語と理科を重点に。授業中に、先生が「ここは重要」などと言ったことを教科書に書き込んでおく。教科書を自分流の参考書にするぐらい書き込むつもりで。

・国語と理科の点数を伸ばすポイントを自分なりに考えて次回の勉強計画に生かす。

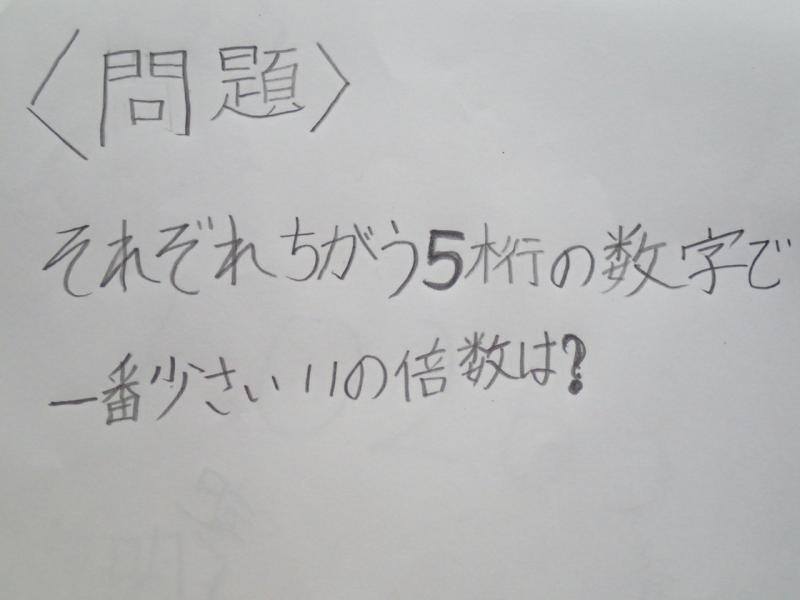

■難問国語演習(15分)(テスト勉強期間中の人は参加しなくていいです。テストが終わったらyoutubeの記録を見ておきましょう)

(略)

■演習解説(5分)

■質疑応答(5分)

勉強の内容に関する質問は、下記の教材の範囲に限ります。それ以外の質問は、その教材を使っている学校の先生や塾の先生に聞いてください。

・これでわかるシリーズ(国数英理社)

・ハイクラステスト数学

時間がかかる質問については、別途掲示板で答えます。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。オンエア講座(41) 中学生の勉强(21)

■説明

■説明

今回は、次のような流れでやっていきます。

小5以下の生徒や、小6でも算数のそれほど得意でない生徒にとっては、入試レベルの算数問題はちょっと難しかったようでした。

また、入試は差をつけるための試験なので、時間内に解ける生徒はかなり小数だと思われる問題、いわゆる「捨てていい問題」も難問の中には含まれています。

そういう難しい問題の雰囲気を味わい対処の仕方を学ぶという点では難問も必要なのですが、あまり難しい解けない問題ばかりが続くと自信をなくしてしまうので、わかりやすい問題も取り入れることにしました。

また、先生の説明の時間を少なくして、生徒の演習の時間を増やすことにしました。

更に、せっかく言葉の森で勉強しているので、算数・理科・社会のほかに、作文の問題文の読解練習も行うことにしました。

そして、最後の空いた時間は、生徒や保護者からの勉強や生活に関する質問相談を随時受け付けることにしました。時間内に答えきれない場合は後日答えるようにします。

演習の時間を増やすので、ノートを用意しておいてください。算数にも国語にも縦横両方使える方眼罫のノートが便利だと思います。算数については、問題集に計算や応えは書かずに、必ずノートに書き、問題集の方は○×だけつけるようにしておくと繰り返しの学習がしやすくなります。

■1.問題演習

今回は特に予備知識がなくても理解できる図形の問題ということで、「思考力(算数)」のP50~P54にします。

解答を見ないで自分で考えて、少し考えてわからなかったら、解法を見て理解します。解法を理解する方が時間がかかるかもしれません。

もっと易しい図形の問題をやってみたいという人は、「これでわかる算数小4」のP84の「すすんだ問題」をやってみてください。ただし、入試問題を考えた方が、たとえ解けなくても考えた分だけ思考力はつきます。

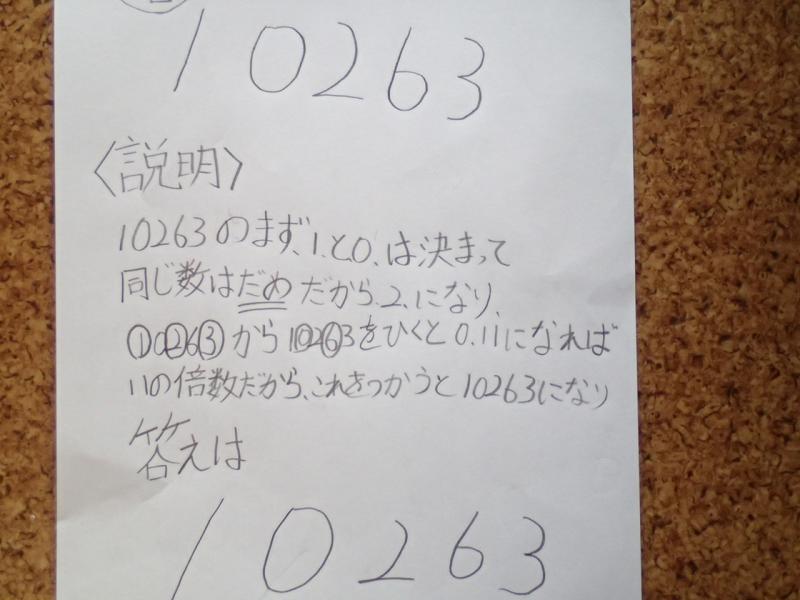

(問題は略)

■2.問題解説

■3.似た問題作成(来週まで自宅で。自由)

今回の図形の問題と似た問題を、お父さんやお母さんと相談して作ってみてください。(参加自由)

このときに、お父さんやお母さんと対話をすることが思考力を育てる練習になります。

作った問題には、解答だけでなく、解法もできるだけ詳しく入れておきます。問題・解答・解法はノートなどに書き、それをデジカメやスマホで撮影して、オープン教育掲示板「公立中高一貫校受験対策」のページから送ってください。

https://www.mori7.com/ope/index.php?k=14

この掲示板はスパム投稿を防ぐために登録制になっていますが、登録していない状態でも送信できます。

■4.似た問題発表

前回までの問題演習に関連して、似た問題を作成できた人にその問題を発表してもらいます。

これらの似た問題は、ほかの生徒も試しにやってみてください。

■5.作文問題読み

■5.作文問題読み

せっかく言葉の森でやる受験対策なので、作文の問題読解も取り入れることにしました。

出典は、「公立中高一貫校適性検査問題集全国版2016」です。今回は、P330の「川崎高附属中」の問題から。

体験が終了した人は、この問題集も購入しておいてください。(7月から新しい2017年度版が出ます。)

(問題文は略)

■6.構想図の書き方の説明

問題文を読んだあと、問題を解いたり作文を書いたりする前に、その問題文を深く読み取る練習をします。

そのために、構想図(構成図)を書く方法を説明します。

■7.構造図書き

先生の説明をもとに、自分でも、構想図を書いてください。

内容は、問題文の内容、自分の知っている似た例、自分の感想、などです。

できるだけ早くたくさん書いていくことが思考力と記述力の練習になります。

■8.構想図をもとにした対話(自宅で。自由)

入試問題に出てくるような文章は、小学生ではなかなか理解できません。

そこで、この自分が書いた構想図をもとに、土日などにお父さんやお母さんに問題文の内容を説明し、家族で対話をします。

お父さんやお母さんが似た例や感想を話してくれたら、それを自分の書いた構想図に追加しておきましょう。

この構想図は、似た問題と同じように写真を取ってアップロードしておいても結構です。

■9.質問相談の受け付け

勉強や生活に関する質問や相談を受け付けます。

自由に何でも聞いてください。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。オンエア講座(41) 公立中高一貫校(63)

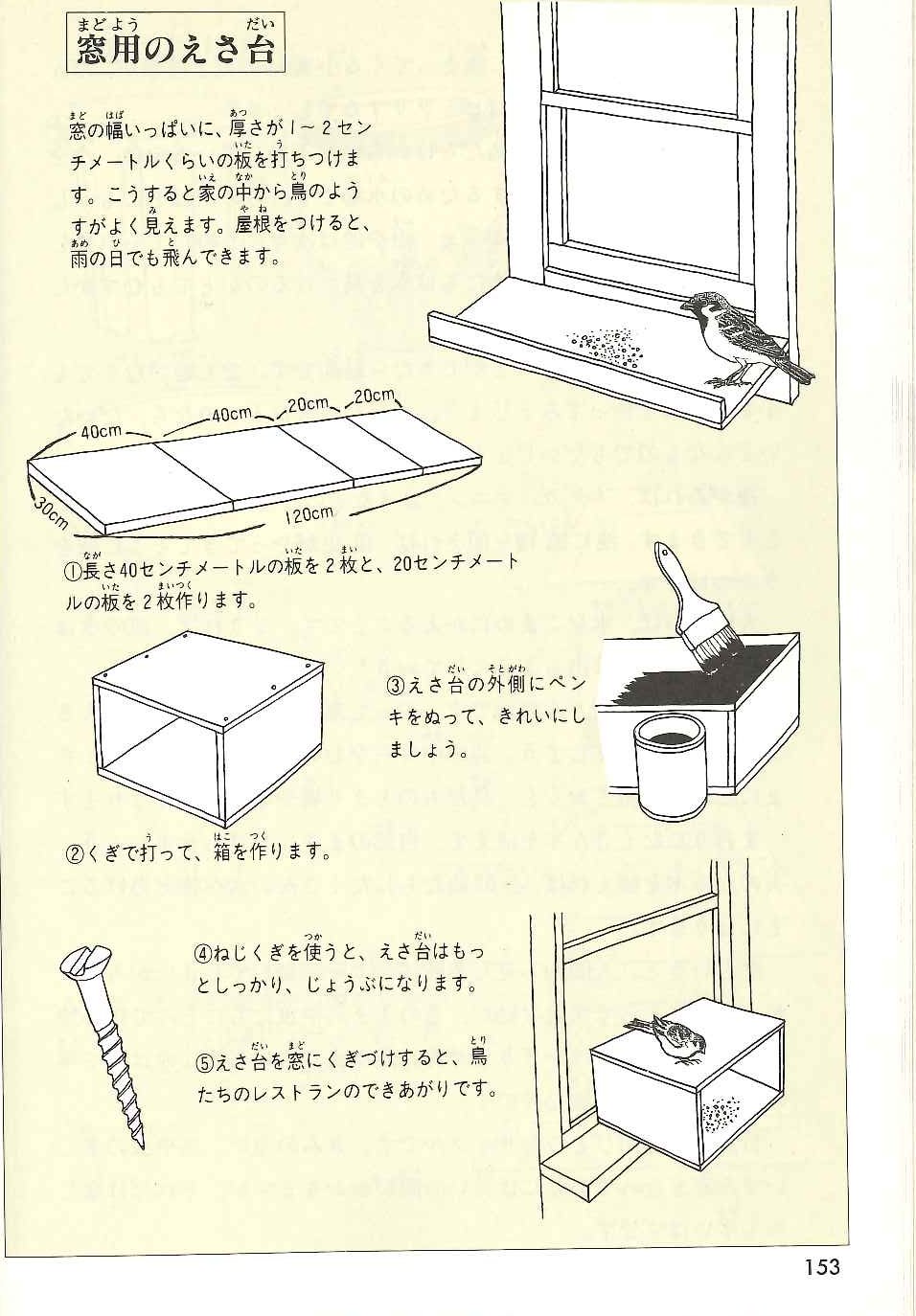

(えさを待つスズメたち)

今回は、次のような流れでやっていきます。

子供たちの国語力、思考力を育てるために、こちらの話の時間よりも、生徒の演習や発表の時間と、その後の親子の対話の時間をとれるようにしていきます。

そのため、これからは書く作業を入れるので、ノート、鉛筆、それから紹介用の本を用意しておいてください。

■1.自由な作品の発表紹介

■2.読んでいる本の紹介

■2.読んでいる本の紹介

次回から、「本の書名と、簡単な内容紹介と、自分の思ったこと」を大体1分以内でまとめて話せるように事前に準備しておいてくださるといいと思います。1分で話せる分量は300~400字ですからかなりあります。

低学年の子は、簡単にまとめるということが難しいので、お母さんが協力してあげてください。このときに、親子で対話することを楽しむ雰囲気で、長い文で難しい言葉も使って、褒めて励ましながら話すようにしてください。

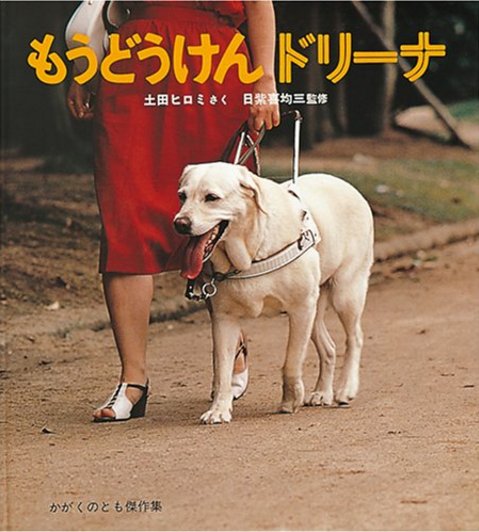

■3.読み聞かせ「もうどうけんドリーナ」)

■4.構想図(構成図)の書き方の説明

■4.構想図(構成図)の書き方の説明

思いついたことをメモ風に、次々に矢印でつなげながら書いていく方法です。

親子で書く読書感想文の準備にも使います。

今回の読み聞かせのあと、聞いたことを構想図で書く練習をするので、その書き方を説明します。

■5.構想図の演習

自分で構想図を書く練習です。読み聞かせの本に書かれていたことや、自分の似た話や、自分の思ったことを、文や絵で矢印をつなげながら書いていきます。

書き終えたあと、それを見せてもらいます。

ほかの子との比較にならないように、お母さんは自分の子供のいいところだけを褒めてあげてください。

■6.実行課題の紹介「窓の下は鳥のレストラン」

家庭で実験や観察ができる実行課題を紹介します。

■7.似た話の経験(次週までに家庭で(任意))

■7.似た話の経験(次週までに家庭で(任意))

実行課題の話を参考に、家庭で似た経験をしてみたという人は、その様子を写真や動画で記録しておき、次回に発表していただきます。

発表は、写真や絵の場合は、ハングアウトの画面で直接してください。時間は、1分以内でお願いします。

動画として記録した場合は、youtubeにアップロードして、そのURLをご連絡ください。このURLはあとでほかの参加者に見てもらえるようにます。youtubeアップの動画は時間の制限はありません。

写真や絵などの画像をアップロードする場合は、オープン教育の「読書感想クラブ」のページで入れてください。

https://www.mori7.com/ope/index.php?k=101

ここは、スパム投稿を防ぐために、メールアドレスなどの事前登録をするようになっていますが、登録なしでも投稿できます。

■8.保護者からの質問や相談の受付

勉強面、生活面で質問や相談がありましたらお話しください、

長くなりそうな場合は、話だけうかがって別途お答えする時間をとります。

■9.次回6/21の予定は読書感想文の構想図の練習

低学年の感想文の要望をいただきましたので、来週6/21は、感想文を、親子で構想図を使って書く練習をします。

元になる本は、「世界ふしぎめぐり」のように短いノンフィクションの話をいくつか載せたものです。その中から、似た例を見つけやすいところを選んで書く方法を説明します。今後、親子で構想図を書く際の練習になると思います。

来週は、お子さんと一緒にお母さんも参加してください。ただし、お母さんが一緒に参加できない場合、そのお子さんは子供だけでできることをします。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。オンエア講座(41) 読書実験クラブ(9)

6.3週号の言葉の森新聞に掲載した3本の記事です。

■小1~中3のオンエア講座の紹介

●「小1~小3の読書感想クラブ」では、本の読み聞かせ、生徒からの本の紹介、実行課題の紹介、生徒からの似た経験の発表などを行っていますが、今後は、月に1回程度、「親子で書く読書感想文」の企画も行っていく予定です。

https://www.mori7.com/oak/oakdk.php

●「小4~小6の公立中高一貫校受験対策」では、適性検査問題演習、演習問題の解説、生徒からの似た問題紹介、サンプル作文をもとにした受験作文のコツ解説などを行っています。小4~小5の生徒は、適性検査問題演習に直接取り組むのが難しい場合もあるので、そのときはその演習問題の単元に関連した学年先取りの基礎問題演習を行うようにしています。

https://www.mori7.com/oak/oakkj.php

●「中1~中3の中学生定期テスト対策」では、自主的な勉強計画の立て方、最高水準国語問題演習、演習問題の解説、森リン点の解説などを行っています。勉強計画は、誰でも入力できるようになっているので、自由に利用してください。

https://www.mori7.com/oak/oaktt.php

■【重要】オンエア作文は、言葉の森の生徒は追加料金無料で毎週1時間参加できます――土曜日の生徒募集中

オンエア作文とは、googleハングアウトで、先生や同じ時間帯に勉強している他の生徒と画面を共有して作文を書くシステムです。

通信指導で家庭で作文を書く場合、先生の電話のあとすぐに書き出すことが無理なく勉強を始めるコツですが、家庭でひとりで勉強していると、つい勉強の開始を後回しにしてしまうこともあると思います。パソコンの画面で、先生や他の生徒の様子が見られると、勉強を開始するきっかけがつかみやすくなります。

現在、オンエア作文の指導に対応できる先生は限られているので、担当の先生が登場しない場合もありますが、それでも他の先生や他の生徒と一緒に勉強できると、楽しく作文に取り組めます。

オンエア作文は、現在システムの調整をしながら運営しているので、当面土曜日の午前中の生徒に限り、参加者を募集します。必要な準備は、google+のアカウントと、ウェブカメラ付きのパソコン(タブレット、スマホでも可)です。

一度に参加できる人数が10名と限られているので、先着順になります。

参加を希望される方は、言葉の森事務局までご連絡ください。

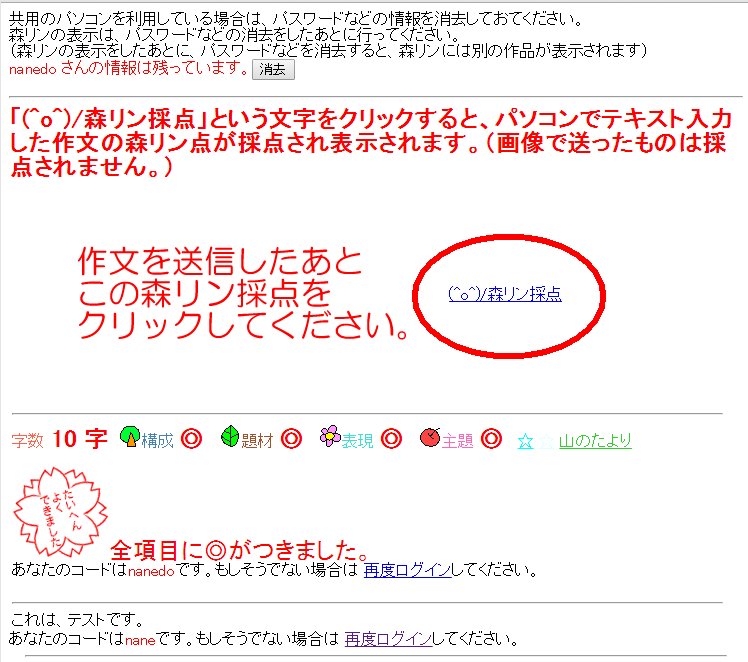

■【重要】パソコン作文の森リン採点の仕方

パソコンで入力した作文は、作文の丘から送信したあと、「森リン採点」というところをクリックすると、森リンの採点が行われます。

操作が二重になっているのでわかりにくいと思いますが、作文を送信したあと、森リン採点をクリックすることを忘れないようにお願いします。

毎月4週の清書作文の森リン点は、次の月の18日ごろまでに集計して森リン大賞を決めます。

「森リンベスト5」のページでは、リアルタイムで学年別の森リン点ベスト5を紹介しています。

https://www.mori7.com/moririn/mori_best.php

小学6年生以上の生徒は、この森リン点を目標にして作文を書いていくといいと思います。

森リン点の基準字数は1200字ですから、小6以上の生徒は、清書の作文はできるだけ1200字以上にふくらませて送るようにしてください。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。寺オン作文クラス(2) オンエア講座(41) 森リン(103)