公立中高一貫校の受験作文コースがスタートします。

志望校の過去問の傾向に合わせた作文課題を、週1回のペースで学習します。

言葉の森の作文指導の特徴は、事前指導で書き方をわかりやすく説明する点にあります。

ここが、書いたあとの添削が中心になる他の作文指導とちがうところです。

作文は、書く前に構成の仕方の説明があると、その説明を参考にそこに盛り込む実例や感想を考えることができます。

また、事前に両親に取材して、自分が考えついたものとは異なる実例や感想を聞くという準備ができます。

作文の力がつくのは、この事前の準備によってです。

事前の準備をして書いた作文が10本ぐらいたまると、試験の本番でどのようなテーマが出されても、何らかの形で自分がこれまで書いた作文の材料に関連させて考えることができます。

作文試験というものは、一般にそのときの出来不出来が大きいですが、この事前の練習によって自分の実力がそのまま発揮できるようになるのです。

言葉の森の指導の特徴は、単なる紙ベースの通信指導ではなく、そこに毎回の電話指導が加わることです。

先生との電話によるやりとりの中で、自分の考えを更にはっきりさせて書くことができるようになります。

例年、受験する生徒のほとんどが言ってくれる言葉が、「作文は自信を持って書けた」です。

試験当日は気合いが入るせいもあって、どの生徒も、それまでに練習した作文のいちばんいい面を出してくるようです。

中学入試の受験作文コースは、試験の4ヶ月前からスタートできます。

なお、受験作文コースとは別に、小4~小6の生徒を対象にしたオンエア講座「思考国算講座」もありますが、こちらは現在定員になっているため、新たな受付はできません。ご了解ください。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。受験作文小論文(89) 公立中高一貫校(63)

先日、ある新聞社から取材があり、最近Twitterで話題になった感想文の宿題に関する議論について感想を聞かせほしいというものがありました。

その議論というものの発端は、小学5年生の宿題で、「シンデレラ」の話を例にとって、見本となるような書き方が印刷され、それを参考に書けというような内容のものだったそうです。

Twitterで最初にその宿題について発信した人は、このような枠が決められた感想文では誰もが同じような書き方になるのではないか、という批判的な意見を述べたそうです。後に、学校の先生の立場も考えて、そのTwitterは削除したということですが。

このTwitterの意見について、さまざまな賛否両論の意見が寄せられたというのです。

私は、その話を聞いて、これまでいつも感じていた感想文についての疑問を思い出したのです。

言葉の森では、かなり昔、保護者からの要望を聞いて、夏休みに感想文指導の講座を開いたことがあります。対象は、確か小3~小6たと思います。

ところが、そこで教えた子の多くがその後、クラスや学校の代表に選ばれ、中にはコンクールに入賞してしまった子もいたのです。

もちろん、その講座に参加した生徒は、もともとよくできた子も多かったので、その成果自体は問題ないのですが、私はそれを見て、この調子で毎年入賞者が出るのは何か問題だなあと感じ、それで夏休みの宿題の感想文指導はその年かぎりでやめることにしたのです。

そのかわり、言葉の森では、小3以上は、週に1回から3回の感想文指導があります。(小3と小4は月1回、小5と小6は月2回、中学生以上は月3回)

これは、コンクールのためにやるものではなく、通常の作文の勉強としてやるものです。だから、この通常の指導でよい作品が書けた生徒の中には、それをふくらませて感想文の宿題にしてしまう子もいます(笑)。

つまり、子供の勉強として力をつけるためにやる感想文指導ならいいのですが、コンクールに出すために感想文指導をするというのは、何か勉強の目的を取り違えているのではないかと思ったのです。

そこで、Twitterの意見についての話に戻りますが、学校の感想文の宿題の出し方に対する批判的な意見も、またそれに対する批判、つまり学校の指導に対する擁護の意見も、どちらも、子供の教育ということ以前に、まず感想文の宿題があるのが当然というような考えがあるのではないかと思ったのです。

日本の社会は、伝統墨守というか、一度行われたことは毎年定例化して行われるようなところがあります。その全国民的な例が紅白歌合戦です。私は好きですが。それから、小学校の運動会で、鈴割りとか、綱引きとかいう定番のものがあるのも同じです。

そういう行事的なものは、ある程度定番化された方が、見ている方も安心できるということがありますが、子供の教育については、やはり何のためにやるのかという原点をときどき見直した方がいいと思ったのです。

特に、学校の感想文の宿題で明らかに問題だと思うのは、小学校2年生あたりから感想文の宿題が出ることです。この感想文の宿題で上手に書いてコンクールに入選などする子の作品は、例外なく大人の手が入っています。何のための宿題だかわかりません。

それから、もうひとつ問題だと思うのは、中学生の感想文の宿題で、税金についてとか、人権についてとか、中学生にまるで興味の持てない課題が出て、それが別にその生徒の成長などを考えているわけではなく、どこかの外部の機関向けに行われているような感じがあることです。

そして、この小学生の感想文の場合も、中学生の感想文の場合も、夏休みの宿題として出されるだけであって、学校で日常的に感想文の指導が行われているわけではないことです。

つまり、何か教育的な意義や意図があって行われているのではなく、毎年出さなければいけないようになっているから宿題として出すということなのです。

学校が、言葉の森のように通常の授業の中で感想文指導をしていて、その延長で、夏休みに宿題を出すというのなら話はわからないではありません。しかし、そういう通常の授業での指導のようなものはたぶんなく、ただ宿題が出されて、子供も親も苦労するという形になっているのです。

小学生は、感想文など書くよりも、本をたくさん読んで、あとはたっぷり遊んでいればいいのです。昔の小学生はそうでした。

中学生は、人権のようなどうでもいいことではなく、もっと自分にとっての切実なことを自由に論じさせればいいのです。その切実なことが人権であれば、それはそれでいいのですが。

というようなことを、その新聞社の取材の方に話したのですが、うまく伝わったかなあ。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。読書感想文(19)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。オープン教育(24) facebook(29)

勉強は、本来家庭で自分のペースでやるのが最も能率よくできるものです。

塾に通い、先生に教えてもらう形の勉強だと、ほかの生徒と同じことを同じようにやることになります。すると、自分にとってよくわかったこともやらなければならず、逆に自分にとってよくわからないこともみんなと同じペースで進まなければなりません。このため、みんなと一緒に聞く授業は、無駄が多く能率が悪いのです。

勉強がよくできる生徒は、塾に通っている場合でも、必ず自宅で自分のペースで勉強をする時間を確保しています。

ところが、自宅での勉強は、見ている人がいないので、始めるきっかけがつかみにくいという問題があります。また、ひとりで勉強していてわからない問題が出てきたときは質問する人がいないという問題もあります。

そこで、言葉の森が現在行っているのが、寺子屋オンエアという企画です。これは、ウェブカメラ付きパソコン(又はタブレット、又はスマホ)を利用して、1日1時間ほかの生徒と一緒に勉強をするというものです。1時間の勉強のあと先生から電話があり、その日の勉強の結果を聞く時間があります。このため、自宅にいながら集中して勉強することができるのです。

●問題集読書の習慣がつく

寺子屋オンエアで特に力を入れているのが、国語の問題集読書です。

国語の勉強の基本は、難しい文章を繰り返し読み、読解力をつけることです。難しい文章の基準は、その学年の生徒が普通に読書などで読む文章よりもワンランク上の文章ということです。

誰でも手に入れやすい難しい文章は、国語の読解問題集で、受験生の場合は国語の入試問題集です。特に、入試問題集はそのときの時事的なテーマが取り上げられていることも多く、文章の質もよいものがそろっています。

しかし、家庭学習では、この難しい文章を繰り返し読むという勉強がなかなかできません。特に、音読という読み方は、ひとりではなかなかできません。

黙読では、目が字面を追うだけの読み方になってしまうことが多いので音読が必要なのですが、ひとりで音読するという習慣がある子はほとんどいないのです。

●毎日音読のできるビデオメッセージ

寺子屋オンエアの生徒は、この問題集読書の音読をし感想を書くことを勉強の一つの課題としています。

そして、寺子屋オンエアの授業のない日や日曜日でも音読ができるように、音読のビデオメッセージを寺子屋オンエアの先生に毎日送っていいということにしています。

この毎日の音読をしている生徒の国語の成績が、どの生徒も例外なく高くなってきました。

また、国語以外の算数・数学や英語や読書なども、どの生徒も自分の勉強としてうまく組み合わせて自学自習をしています。

言葉の森では、今後この自学自習方式の勉強法をもっと広げていきたいと思っています。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。寺子屋オンライン(101)

本日、読書感想クラブで、ハングアウトを使った読み聞かせの会合を行います。人数に余裕があるので、体験として参加を希望される方はおいでください。

読み聞かせの時間は10分ぐらいで、ほかにみんなが読んでいるそれぞれの本の紹介(自由)、読み聞かせのあとの構想図書き(これも自由)、前回の読み聞かせのあと家庭で何か実験などに取り組んだ人があればその発表と紹介、などを行います。

全体の時間は45分程度。

必要なものは、googleハングアウトに参加するためのGoogleアカウント(これはほとんど人が既に持っていると思います)、ウェブカメラのついたパソコンです(タブレットやスマホでもできます。ただスマホは操作がわかりにくいようです)。

時間は、8月2日(火)18:00~18:45。

対象学年は、小1~小3(保護者も一緒に参加できます)。

開始時刻の15分ぐらい前に、言葉の森のトップページの上の方にリンクを作りますので、そこからお入りください。

人数の上限は9名なので、参加を希望される方は、できるだけ事前にその旨をご連絡ください。

今日の読み聞かせの話はこれです。

https://goo.gl/photos/ALxY9zDmwzzMBzQ39

物語文は、日常的に読む機会が多いと思うので、できるだけ面白い説明文を材料にしています。

前回の読み聞かせの部分だけを紹介します。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。学問コース(1) 読書実験クラブ(9) 森の学校オンライン(2) 読書(95)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。受験作文小論文(89) 合格情報(27) アンケート・父母の声(0)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

海外から小4の思考国算講座+スタディサプリ」の受講を希望しています。 申し込みはどのようにしたら良いでしょうか? 時差の問題は、クリアーできます。 お返事をお待ちしています。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。オンエア講座(41) 森の学校オンライン(2) スタディサプリ(0)

7月22日、23日と、神奈川県の三浦半島で夏合宿を行いました。

春の合宿は岡山県なので関西地方の参加者が中心でしたが、今回は神奈川県なので関東地方の参加者が中心でした。

当日は、直前まで土砂降りの雨で、バスに乗って走っている間もずっと雨でしたが、ちょうど現地の荒崎海岸に着いたときから雨が上がり始め、海での磯遊びは予定どおり楽しくできました。

ちょうど引き潮の時期にぶつかるように計画していたので、本来ならばずっと沖になるところまで歩いていくことができました。

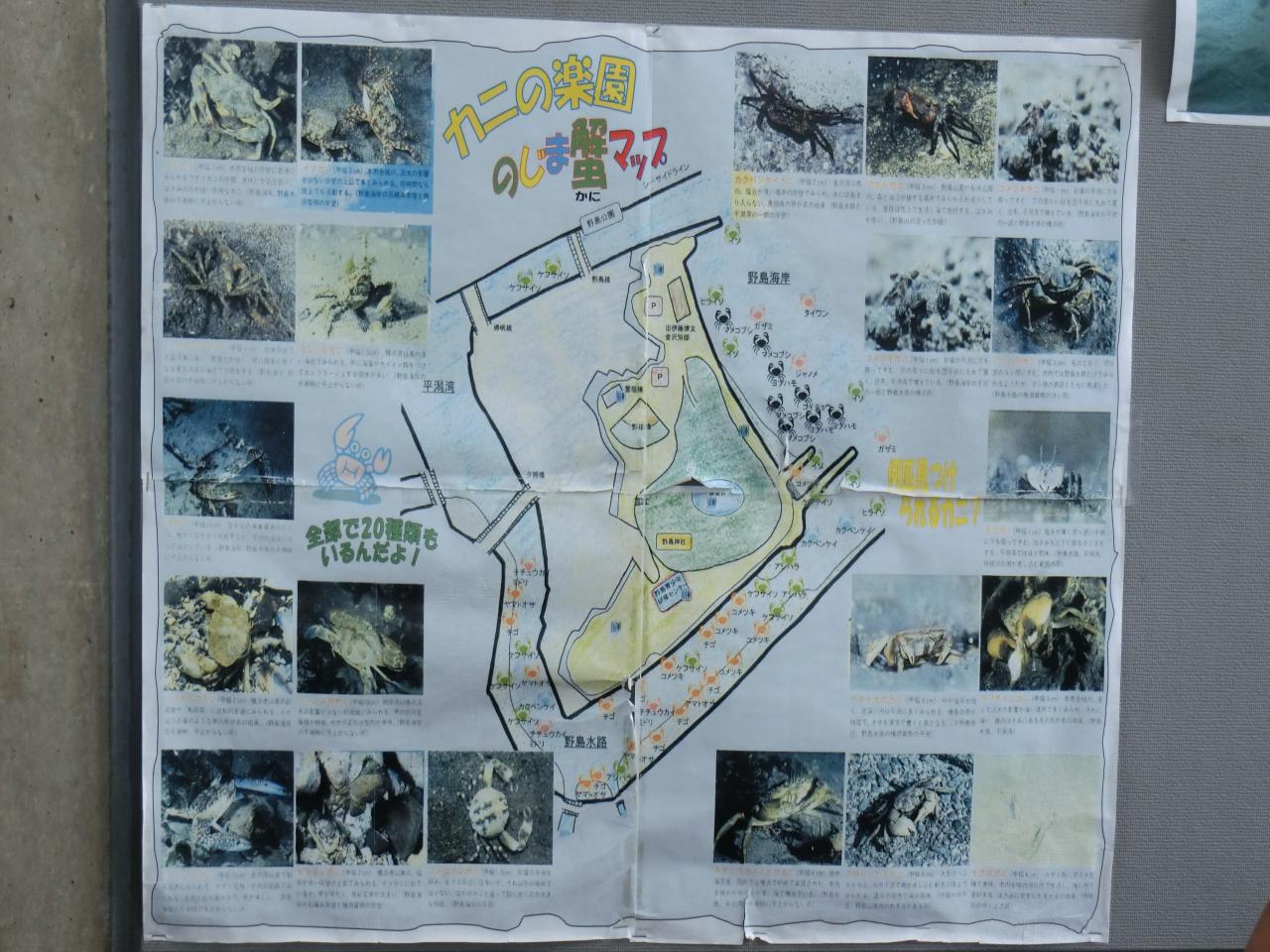

カニがいたり、魚がいたり、ウニがいたりと、子供たちは約2時間、生き物探しに夢中になっていました。

午後は、野島に戻ってイカダ作り、そのあと早々とお風呂に入り、夕方は余裕のある日程で、みんなそれぞれの部屋でかくれんぼをしたりトランプをしたりして遊んでいました。

2日目のメインはバーベキュー。

天気がよくなったのはいいのですが、日陰のない芝生の上でのバーベキューだったので、暑くて大変でした。

来年は、シートで屋根のある状態を作り、木陰で取り組めるようにしたいと思います。

オンエア作文や寺子屋オンエアに参加している人は、これから通信の授業のときに、googleハングアウトの向こう側に知っている友達を見つけることがあると思います。

この交流を生かして、これから元気に勉強を続けていってください。

参加された、みなさん、お父さん、お母さん、どうもありがとうございました。

子供たちは、ほとんどが普段会ったことのない子どうしでしたが、みんなすぐにうちとけて仲よく遊んでいました。

また、今回は、保護者と講師という大人どうしの交流もできました。その分夜遅くまで大変でしたが、ご協力ありがとうございました。

夏合宿の記録の写真と動画をアップしました。

参加者だけが閲覧できるようになっています。

追加したい写真があれば、一緒にアップロードしてください。

また、それぞれの写真にコメントがあれば書いておいてください。

https://www.mori7.com/stg/

■写真の記録

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

夏休みの思い出は、子どもたちの成長記録ですね。言葉の森の夏の合宿は、心に残るものになりました。大人も、成長した気分です。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。合宿(14)