作文は、書くだけなら誰でも書けます。難しいのは、試験に合格するような作文を書けるということです。

しかし、どういう作文が試験に合格するような作文かということ自体がわかりにくいものです。自分の書いた作文が果たして合格水準に達しているかどうかということは、本人でわかりません。

これが、作文が独学でできない理由です。

作文以外の勉強、例えば漢字の問題や、算数数学の問題であれば、解答は一つに決まっています。

自分の答えが解答と合っているかどうかを確かめ、もし間違っていれば解説を見てその解説を理解してできるようにすればそれで力がつきます。

しかし、作文の場合はこのような解答の基準がないのです。

もちろん作文にも模範解答のようなものはあります。

しかし、その模範解答を覚えるような形で勉強ができるわけではありません。

模範解答は、ひとつの参考例として見るだけで、基本は自分自身で書かなければならないからです。

しかも、多くの場合、模範解答となっている文章は、合格ラインぎりぎりの可もなく不可もないような文章であることがほとんどです。

作文の勉強の場合は、解答がなく、自分で評価することはできないので、まず第三者に見て評価してもらわなければなりません。

これは、家庭でお父さんやお母さんに見てもらうというのがいちばんいいと思います。

お父さんやお母さんは、じっくり見て、その作文のよいところや直すところを親身になって考えてくれるからです。

次に大事なことは、よりよい作文にするために、自分の体験実例を増やしていくことです。

作文試験に出る課題は、学校によって大きな傾向が決まっています。

よくあるのは、学校生活のあり方、言葉や読書、人間の生き方、学問に取り組む姿勢、これまでの価値ある経験、などです。

志望校のそれまでの過去問を調べて、その学校の傾向に沿った実例を親子で探しておくのです。

最後に大事なことは、課題の文章を読み慣れておくことです。

最近の作文試験は、かなり難し文章や資料を読ませるようになっています。昔の作文試験は、「○○時代の思い出」とか「私の夢」とかいう誰でも何かは書けるというものが多かったのですが、そういう身近なテーマでは評価に差がつかなくなってきたので、読解力を伴うような課題になってきたのです。

作文試験に出る課題の文章は、子供が普段読み慣れているような身近な文章ではありません。取り上げているテーマも使われている語彙も、初めて目にするようなものがほとんどだと思います。

こういう難しい文章も、実際に読んで、その内容について親子で話をしておくと自分なりに理解できるようになります。この場合も、大事なのはお父さんやお母さんが具体的な経験に結びつけてその課題文の内容を説明してあげることです。

以上のような準備は、意外と時間がかかります。

また、子供が受験する時期になってから、親子で作文の課題について話をするというのは、それまでにそういう習慣がないとなかなか難しいものです。

だから、作文試験などがまだ念頭にない小学校低中学年のうちから、子供の書く作文について親子で対話をするような家庭の文化を作っておくとよいのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

受験作文の対策の基本は、家庭での対話です。

作文試験の課題になるようなテーマは、人間の生き方や学問のあり方ような、子供が普段あまり考えたことのないようなものがほとんどです。

そういうテーマについて、親子でいろいろな経験を話し合い、実例と語彙を増やしておくのです。

作文試験の対策は、試験に出るようなちょっと難しいテーマに慣れておくことです。

ちょっと難しいテーマとは、学問、人生、勇気、努力、調和、強力、多様性、などのテーマです。

こういう分野で、お父さんやお母さん自分の経験を織り交ぜながら話しておくと、子供はその内容を身近なものとして考えられるようになるのです。

作文試験には時間をかけた準備が必要なのですね。

作文の勉強は、もちろん受験だけが目的ではありませんが、帰国子女枠の受験には、作文を課すところが多いので、長い目で見て準備しておくと安心ですね。

今年度は、担当している生徒さんで受験コースにされる生徒さんが多いです(年によってばらつきがある)。

ご両親とこういうお話をしていかなければ。

「自分の体験をふまえて」という課題は確かに多いですね。

本当はいろいろな体験をしているのに作文に書く題材として体験実例を自分で発掘するのは難しいようです。

生活を共にしているお家の方が一緒に考えると題材がたくさん見つかるようです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。受験作文小論文(89)

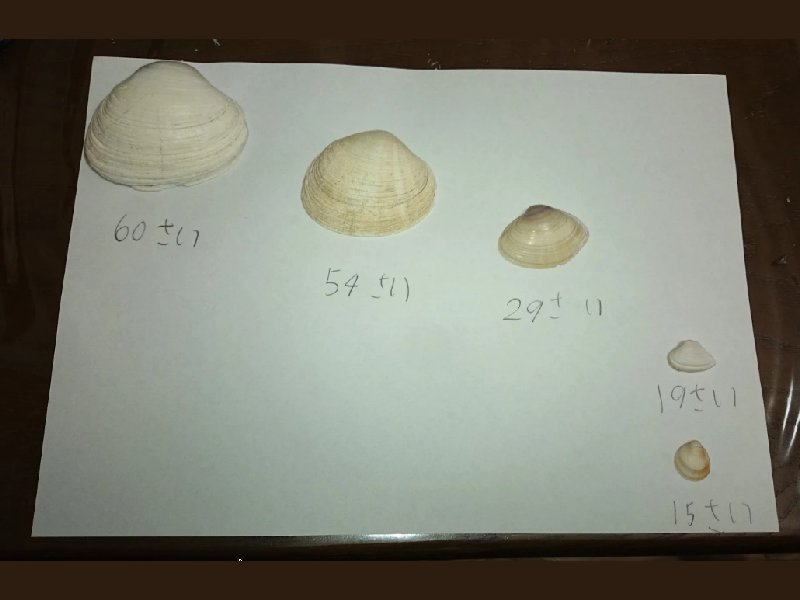

9月2週の読み聞かせで貝の年輪の話をしたところ、家にあった貝を持ち出してひとつずつ年輪を数えて発表してくれた子がいました。

本を読んで得た知識は、それだけではただの知識ですが、実際にその知識を使って体を動かすと、それが生きた知識になります。

生きた知識の利点は、応用がきくことです。それは体を動かすことによって、その知識が自分の経験の一部になるからです。

これまでの学力は、答えを見つける学力でした。OECDのPISAで測定される学力もそうですし、全国学力テストで測定される学力もそうです。

最近の傾向として、記憶力だけでなく思考力を見るようなテストとして工夫されてきてはいますが、基本的には知識の学力なのです。

しかし、これから日本が世界の他の国々と伍していくためには、その知識の学力に加えて創造する学力が必要になります。

答えを見つける学力ではなく、問題を見つけ答えを創造する学力が必要になるのです。

その創造する学力を育てる方法が、経験と対話と発表です。

知識を受け身で吸収するだけでなく、能動的な行動とそこから生まれる対話と発表によって、自分らしい個性的な学力が育っていくのです。

▽動画は、読書実験クラブの授業の一部(こちらの音声を入れていなかったので、ほとんどが無音です)

https://youtu.be/cOhcnCAS75I

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。オンエア講座(41) 読書実験クラブ(9)

子供は、自分にとっていちばん身近な親が見るように世の中を見ています。

子供の成長は模倣から始まります。

親が見たり考えたりしたりしなかったりするのを模倣しながら、子供は自分の見方や考え方や行動の仕方を身につけていくのです。

だから、親が読書好きなら、子供も自然に読書好きになります。

しかし、大事なことは、比較しないということです。親の読書好きが行き過ぎると、子供につい、「もっと本を読まなきゃだめ」というような言葉を言ってしまいます。

子供は、行動は模倣しますが、言葉にされたことは模倣しないのです。

親が楽観的に生きていると、子供も楽観的な人生を自然に歩むようになります。

親が取り越し苦労をしていると、子供も自然に先のことを心配して生きるようになります。

だから、親が、子供を見て、悪い面を直さないと将来が心配だと思い、注意ばかりしていると、子供は自然にその注意を受けるような方向に行ってしまうのです。

親は、子供のよい面、明るい面を見て、それが将来どんどん発展して立派な社会人になるように考えていくことです。

そして、そういうよい面が伸びていけば、今欠点に思われるようなこともすべて小さなエピソードになってしまいます。

ニュートンは、あるとき考え事に熱中していて、ゆで卵を作るつもりで、持っていた時計をゆでてしまったそうです。ニュートンだから、こういう失敗さえかえって愛嬌のあるエピソードになるのです。

欠点を見て、それを直そうとがんばるよりも、よい面を見てそれを伸ばしていくことを先に考えることです。

そういう親の見方が自然に子供に影響して、子供は自然によい子に育っていくのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

お母さん方はみんな謙虚なので、「うちの子はこんなこともできなくて、だめなんですよ」というようなことをよく言います。

それは日本の社会における謙譲の美徳なのですが、それを横で聞いている子供は、その言葉を親の期待のようなものと受け止めてますますそういう傾向を強くしてしまいます。

だから、親は、子供のいるところでは、できるだけその子のよいところを言っていくといいのです。

例えば、「うちの子は字がきたないんですよ」と言いたくなったら、「字がきたなかったんですが、だんだんていねいに書くようになってきたんですよ」と言うといいのです。

想念の出発点は言葉です。口に出して言うことが大切です。

子供の音読の仕方が下手で、注意したくなったら、

「だんだん読むのが上手になってきたね」

と言うのです。

ウソではない褒め言葉を工夫して言っていると、だんだん本当に上手になっていくのです。

暗示の力というのは確かにあると思います。子供は純粋なので、特に言葉の影響を受けやすいのかもしれませんね。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。生き方(41) 子育て(117)

△田んぼにいたサギ

国語の勉強というと、漢字の書き取りや国語のドリルと考えがちですが、それだけではもうこれからの学力に対応できません。

同じく、算数の勉強というと、計算の練習や算数のドリルと考えがちですが、それだけではやはりもうこれからの学力に対応できません。

もちろん、基礎的な知識と技能というものはいつの時代も必要なので、漢字の書き取りも計算の練習もやっておく必要はあるのです。

しかし、答えを出す勉強ばかりしていたのでは、今の成績はそれなりに上がりますが、本当に考える力は育ちません。

考える力を育てる勉強は、答えのない勉強です。あるいは、答えがいくつもあるような勉強です。

答えがない、又はいくつもある勉強は、一般に時間がかかります。簡単に済ませることももちろんできますが、自分らしく考えようと思うと、どうしても時間がかかってしまうのです。

しかし、勉強の能率を上げることを優先するのは、受験勉強の半年か1年間だけです。それまでの勉強は、能率を上げるよりも深く考える力を育てることに費やした方がいいのです。

言葉の森が今、オンエア講座でやっている国語・作文の勉強は、入試問題レベルの文章を読んで、四文で短い文章を書くことです。

四文の中身をふくらませれば、そのまま四段落の作文になりますから、構成の上では600字から1200字の作文を書くことと同じです。

しかも、その四文の中身に、自分の体験と、両親などへの取材と、結びの光る表現を入れる練習ですから、時間をかければすぐに作文になるほど密度が濃いのです。

これで、読解力と記述力の両方を同時につけていくのです。

もうひとつは、算数数学です。

算数数学は、問題を見て解いて答え合わせをして○をつけるだけでは、それほど考える勉強にはなりません。

○をつけたあとに、もうひと工夫して、自分でも同じような似た問題を作ってみるのです。

似た問題ですから、中身の数字を少し変えるだけでももちろん似た問題です。これなら時間はかかりません。

しかし、もっと工夫して、問題文を変えたり、もとの問題から更に発展させた問題を作ったりすることもできます。これは、凝りだすと時間がいくらあっても足りません。

自分の関心に応じて、自分なりの似た問題を作っていると、問題の構造をより深く理解できるようになります。

それは、今の点数を上げる勉強ではなく、将来の考える力を育てる勉強なのです。

大学入試に合格することまでをゴールとすると、そういう遠回りをするよりも、短時間で能率よく解法を覚える方がずっと時間の節約になります。

しかし、本当のゴールは大学に合格することではなく、その先にある大学生活や社会生活で自分なりの学問や仕事ができることです。

途中までの方向は同じようなものですが、ゴールはできるだけ先の方に置いて置くことが大事なのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

これからの勉強は、問題を与えられてそれを解くだけという受け身の勉強ではなく、問題を自分で作るような勉強になると思います。

問題を作るためには、その問題をは当然解けなければなりません。だから、問題を作るというのは、解くだけよりもずっと難しい勉強なのです。

しかし、なぜこういう勉強があまり行われていないかというと、それは評価をするという仕組みに乗りにくいからです。

勉強は評価のためにあるのではなく、子供たちの真の実力を育てるためにあるのだという原点を忘れないようにしたいと思います。

○がついて、先生に褒められて嬉しいというのは、実は大した嬉しさではありません。

それは、ちゃんとやれば誰でもできることだからです。

工夫して自分だけができるようなことをするのが本当の嬉しさです。

勉強の仕方にも、そういう工夫ができると思います。

これは、力がつきそうですね!!

いい学校に入ることを目的にするのではなく、いい人生を送りたいですね。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。国語力読解力(155) 算数・数学(22) オンエア講座(41)

△図は「科学のふしぎな話365」(日本科学未来館監修)より

「タイの中にタイがいる」

マダイを食べると、その胸のところに小さなタイの形の骨があり、胸びれを支える役目を果たしています。

オメデタイが二重になるので、江戸時代から縁起物として大切にされてきたそうです。

知らなかった。

「世界最大の生き物はキノコ」

キノコの本体は菌糸で、太さは髪の毛の10分の1ぐらいしかありませんが、ずっと遠くまで広がっていて、キノコによっては数平方キロメートル、重さにすると数千トンになるそうです。

キノコを何回も繰り返し割くと、細い糸のようなものになります。これが菌糸のかたまりだそうです。

知らなかった。

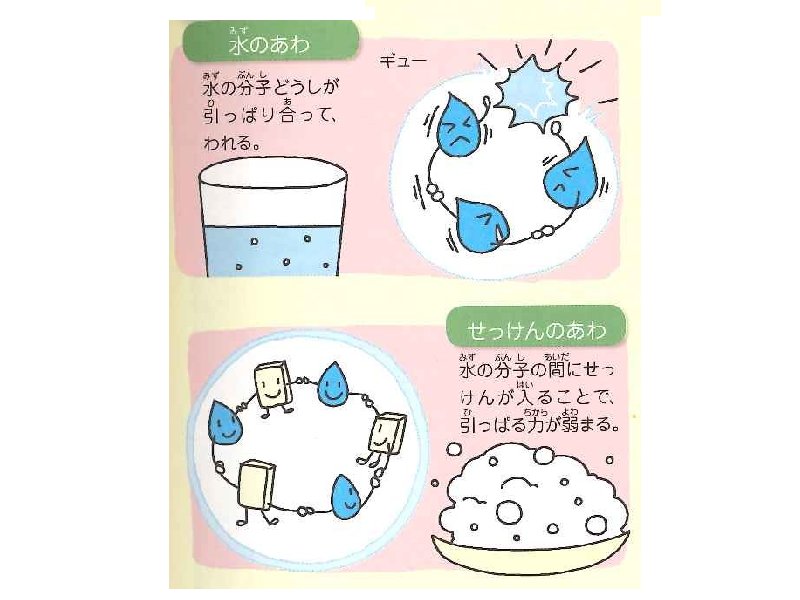

「シャボン玉はどうしてできる」

水の泡がすぐに壊れるのは水の分子の表面張力が強いからで、そこに石けんを加えると、表面張力が弱くなるので泡が壊れにくくなります。

壊れにくいシャボン玉を作るコツは、PVA洗濯のりを入れて一晩寝かせておくのだそうです。

知らなかった。

身近にあるもので、科学的な話で、実際に確かめてみることができて、親子で一緒に楽しめる。

小学校3、4年生ぐらいまでは、勉強にかける時間を少し減らして、こういう半分遊びのような実験にかける時間を増やしていく方が、考える力のある子が育つのではないかと思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

頭で理解するだけでなく、実際に手を動かして確かめてみる。

そういう機会を増やしていくことが、子供たちの生きた思考力を育てます。

国語の勉強は、文学的な感性を育てるだけでなく、こういう科学的な思考力を育てる勉強でもあるのです。

「タイの中にタイがいる」を見て、今度、おめでたい日にタイを食べてみようと思いました。

おめでたい日……。何かあるかなあ。

……毎日がおめでたいと言えばそうも言えるが。

大人になっても、改めて知って驚くことがあります。遊びながら、おいしいものを食べながら、子どもと話したいですね。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。読書実験クラブ(9) 小学校低学年(79)

△小さな花に、小さなシジミチョウ

「ほかの勉強はまあできるのですが、国語だけが苦手で……」という相談を時どき受けます。

おどかすようですが、そういう場合は要注意です。国語のレベルまでしか、ほかの勉強も伸びていかないことが多いからです。

以前、小さいときから英語をやっているので、今では英語の本の方をよく読んでいるという小学校高学年の子の話を聞いたことがあります。

易しい本を読むレベルで言えば、日本語の本以外に英語の本も読めるというのはいいことです。しかし、難しい本を読むときは、日本人は母語である日本語でなければ深く読むことはできません。

だから、学年が上がり勉強内容が難しくなるにつれて、英語の本を読めるかどうかよりも、何語であってもよいので難しい本を読めるかどうかの方が重要になってくるのです。

国語力をつける基本となる場所は家庭です。

家庭で読書の習慣をつけ、更にその学年相当よりも少し難しい文章を音読する習慣をつけていくのです。

言葉の森が今行っているのは、寺子屋オンエアで問題集読書の習慣をつけることです。更に、毎日の音読もskypeのビデオメッセージで先生に送るようにすすめています。小1~3の生徒の場合は、読書実験クラブというオンエア講座を開いています。

しかし、これらに参加しなくても、家庭で読書と音読の習慣を毎日つけられればそれで十分です。

小学2、3年生までは、子供も親の言うことをよく聞きますから、この時期までに毎日の読書と音読の習慣をつけていくことが大事です。

そして、本当に力がつくのは小5以降の思考力が育つ時期ですから、小学校高学年からは特に力を入れて問題集読書を続けていく必要があります。

この国語力が、他の教科すべての土台となっていくのです。

国語力が既に十分ついている人が、これから力を入れていく分野は作文力です。

それは、これからの学力が記述力として評価されるようになってくるからです。

知識をたくさん知っているだけなら、コンピュータでもできる時代です。

力仕事が機械に取って代わられたように、単純な知的作業は既にコンピュータに取って代わられています。そして、その範囲はこれからますます拡大していきます。

人間ができるのは、知識を覚えることではなく、知識を組み合わせて新しいものを作ることです。これが、人間の本来の得意分野です。

なぜ人間の得意分野が新しいものを作ることなのかというと、人間は未来に対して夢や希望を持つことができるからです。夢や希望があるから、自然に新しいものを作りたくなるのです。

その新しいものを作ることを準備する力が作文力です。

だから、小学校高学年からは、説明文や意見文の形で作文を書く力をつけていく必要があるのです。

言葉の森の作文指導の特徴は、小1から高3まで一貫して勉強できることです。

受験に小論文があることがわかってからあわてて勉強を始めるのではなく、小学校1年生から作文を書く習慣を生活の中に作っておくといいのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

算数、英語、理科、社会と同じような教科の学力のひとつとして、国語の学力があるのではありません。

国語は、学力そのものなのです。

漢字や文法やことわざの知識や古文や漢文と同じような国語の分野のひとつとして、作文があるのではありません。

高学年以降になると、作文は学力の集大成なのです。

国語の勉強の基本は簡単です。要するに、読むことだけです。

しかし、考えながら読むことが大事なので、学年に応じて考える文章を読む必要があるのです。

というのは、考えなくても読める文章もあるということです。

小学1年生の子にとっては、漫画も考える文章です。

しかし、小学校高学年の子にとっては、絵で助けてもらう漫画は考える文章とは言えません。

(でも、漫画が悪いというのではありません。読書好きの子のほとんどは、漫画も好きだからです。)

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。国語力読解力(155) 言葉の森の特徴(83)

人間の才能とは、その人が時間をかけたものです。

生まれつきの差異などよりも、その後の時間のかけ方によるものの方がずっと大きいのです。

今は、才能というとと勉強的なことで考えられがちですが、世の中に新しいものを生み出す力はすべて才能です。

だから、その子が時間をかけて飽きないものを見つけてそれを育ててあげることが大事なのです。

さかなクンの半生記を書いた「一魚一会(いちぎょいちえ)」を読んで、改めてそう思いました。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

さかなクンの伝記を読むと、泥団子に熱中したり、ゴミ収集車に熱中したりした子供時代に、いつもそれを優しく見守っていたお母さんの存在に気がつきます。

わざわざ車で遠出して、ゴミ収集車の車庫まで連れていってあげたのですから本格的です。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。facebookの記事(165)

この図(やじろべえの図)は、最近の都立桜修館中の入試問題です。

こういう作文課題は、書き方の方向が決められていないので、書きやすいとも書きにくいとも言えます。誰でも、何とか書こうと思えば書けるが、誰もがどう書いていいかわからないまま書き出すという課題なのです。

図ではなく文章で書かれた課題も、多くは書く方向性を決めにくい多様な考え方のできるものです。

作文の課題が、その他の知識的な課題に比べるとどれぐらい得点できるか予測できないのは、こういう捉えにくさがあるからです。

ところが、言葉の森の作文指導は、こういう課題に対しても、そのほかの文章の課題に対しても、同じように対策を立てられます。その方法が言葉の森独自の構成作文という書き方です。

与えられたテーマについて、それをどういう方向で書くかということについて、構成、題材、表現、主題を先に考え、それから書き出すようにするのです。

この図の場合は、ヤジロベエですから、ヤジロベエが表している抽象的な主題をまず考えます。

与えられた課題に、あらかじめはっきりした意見が求められている場合は、その意見が主題になります。しかし、与えられた課題が象徴的なものである場合、意見はどのようにも考えられます。そこで、その象徴的なテーマを人間の生き方や社会のあり方に結びつけてみるのです。

場合によっては、範囲をもっと狭めて、文章の書き方や、勉強の仕方などに結びつけることもできます。つまり、方向性のわからない課題を、自分なりの方向性を持った主題に転換していくというのが最初の作業になります。

このヤジロベエの場合は、バランスという抽象的なテーマが考えられますから、主題を「バランスのとれた生き方」などと考えてもいいでしょう。

主題が決まったら、次は構成を考えます。

言葉の森の作文構成法にはいくつかの種類があります。どの構成が正解かということはありませんから、書きやすい構成で書けばいいのですが、大事なことはまず全体の構成を考えるということです。

構成は、自分の実力に応じて書きやすいものを選びます。この場合は、例えば、複数の意見+総合化というかたちで考えてみます。

第一の段落は、この図が表していることを自分なりにどうとらえたか説明し自分なりの意見を書きます。

第二の段落は、バランスのとれた生き方のよい面を考えるとします。

第三の段落は、バランスのとれた生き方の今度はマイナス面を考えてみます。

第四の段落は、二つの意見を総合化して、折衷案にはならない形でより高い次元でまとめるようにします。この場合だったら、大事なことは、バランスがとれているかどうかという外見的なことではなく、何を目標としているかということで、その目標との関連でバランスが大事なこともバランスを崩すことが大事なこともあるというような考え方です。

例えば、バランスとは一般によいものと考えられていますが、走り出すときはバランスを崩さなければなりません。バランスを崩すことは行動力があるということにもつながるのです。

主題と構成の枠組みが決まれば、次は、その中に盛り込む題材を考えます。題材とは、作文の中身を作る材料です。

材料には、鮮度のよいものが必要です。鮮度とは、個性、挑戦、共感、感動などのある体験談です。

鮮度の悪い材料とは、ただ人から聞いただけの話、自分が積極的に行動しているわけではない話、誰でもよくある平凡な話、後ろむきの話などです。

後ろ向きの話とは、例えば、読書がテーマになっている課題なのに、体験談として自分があまり本を読んでいないのでよく母に本を読めと言われるなどという体験を書くことです。

もちろん材料にはウソを書いていいのではありません。それは作文の練習というよりも人間として当然のことだからです。

この材料集めは、その場ですぐに思いつくことはなかなかできません。そこで普段からの練習が必要になります。

作文の練習をするときに、事前に親子で対話をするのが役立つのはそのためです。人生経験の長い親の話を聞くことによって、子供は自分の中にも似た経験を見つけ出しやすくなるのです。

材料の中には、体験実例以外に社会実例もあります。社会実例は、データの裏付けがあればかなり強力な材料になります。しかし、小学生ではそこまでの材料を求めることは無理があるので、体験実例がしっかり書ければそれで十分です。

主題も、構成も、題材も決まれば、次は表現です。

小学校低中学年のうちの生活作文では、表現の要は「たとえ」です。的確な比喩があると、その作文は光ります。しかし、高学年以上の意見文や説明文では、たとえよりも、主題に関連した光る表現が必要になります。

この光る表現も、その場で考えつくことはなかなかできません。普段の練習の中で、いろいろなテーマについて、自分が思いついた光る表現をためておくのです。

入試の本番では、自分のそのストックの中から使えそうな表現をあてはめてくるようにします。光る表現がひとつでも入れば十分です。二つ以上入ればほぼ完全に合格です。

以上の主題、構成、題材、表現を、作文課題が出された最初の5分から10分で考えて、作文用紙の余白にメモし、そのメモをもとに一気に書き上げます。

最初に全体像を考えているので、途中でどう書くか迷うようなことはありません。また、途中で消しゴムを使って書き直すようなこともありません。消しゴムはもし使うとしても、うっかり書き間違えた文字を消すだけです。

時間配分は、全体の時間の半分ぐらいで作文の4分の3ぐらいまで書き進め、最後の4分の1はある程度じっくり考えて書きます。

何をじっくり考えるかというと、書き出しと結びの対応を考えるのです。作文の中身が個性的に広がっているのを、書き出しと結びの対応でひとつの輪のようにまとめていきます。

こういう工程が身につけば、作文試験という予測のつかないものでも、自分の実力を常に一定の力で出すことができるようになるのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

作文を感覚的に教えられると、褒められても注意されても、子供は何をどうしたらいいか理解できずに途方に暮れます。

理詰めに教えることで、子供たちは安心して書く練習ができるのです。

(「受験作文小論文の岸」というFacebookグループを公開しています。)

通常の作文指導は、内容的なことから教えはじめると思います。すると、それは教える側の主観になるので、同じように考えられる子と、同じようには考えられない子が出てきます。

言葉の森の作文指導は、構成的なことを説明するので、中身は子供たちが自由に考えることができます。

そして、枠組みがあるから、かえって自由に考えやすくなるのです。

ちょうど、五七五という枠組みがあるから俳句の中身を考えやすくなるようなものだと思います。

図解説明で書くと、

https://www.mori7.net/izumi/gazou/2016/9171257340.jpg" style="max-width:100%;" border="1">

やみくもに書き出してしまうと、最後字数が足りなかったり、書き直したくなったり大変です。やはり最初にしっかり考えてから一気に書き出すのがいいですね。

初めに構成を考えて書くことの大切さ。受験コースの子たちにもしっかり伝えていかなければ。

桜修館の問題はとらえどころのないテーマが多いですね。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。公立中高一貫校(63) 作文の書き方(108) 受験作文小論文(89)