(△本文とは関係ない写真ですが、立石海岸にいるゆめ)

言葉の森は1981年に開設され、教育分野のIT化をどこよりも先駆けて行ってきました。(前身の作文教室は1977年ごろ)

言葉の森では、1996年に初めてホームページを開設しました。当時、ホームページを持っている企業はほとんどなく、ヤフーの学習塾のカテゴリーで言葉の森が全国のトップを占めているような状態でした。

このころは、慶應義塾大学の湘南藤沢キャンパスで、大学生が授業の中でホームページ作りが行われていることが先進的な取り組みとして新聞で話題になっていたような時代です。

言葉の森では子供たちの作文を生徒自身がパソコン入力することに取り組んでいましたが、当時は、駅の売店にワープロで文章を入力してくれるコーナーがあり、ワープロ入力が職業として成り立っていた時代でした。

その後、作文指導をより科学的にするために、当時アメリカで開発されていたeraterという自動採点ソフトの記事を参考に、PHPとMySQLと茶筅というソフトを利用して、日本語の小論文自動採点ソフト「森リン」を独自に開発しました。

これは、人間による評価とかなり相関が高く、2005年に国際特許を取得しました。(特許第4584158号)

しかし、その後、経営の仕事が多忙になったため、この自動採点ソフトの開発は一時休止しました。

近年、MOOCなどアメリカ発の教育のネットワーク利用が盛んになってきました。日本でも同じような教材のネット配信などの事業がいくつか立ち上げられています。

しかし、これらの教育のICT化は、結局世界規模で最も大きい数社の寡占状態になることが見込まれるので、今後の可能性はないと考えられます。

また、もう一つのICT化として、skypeなどを利用したグローバルなマンツーマンの英会話学習なども行われています。しかし、これは、高額なマンツーマン指導をグローバル化することによって低価格で提供できるようにしているだけなので過渡的なビジネスモデルと考えられます。

そこで、言葉の森では、これらの方向とは別に、少人数のグループ活動による生徒どうしの交流を活かした自学自習形式のネットワーク教育を目指しました。

今後のネットワーク利用は、独自のソフト開発よりも、クラウドサービスの活用になると考えられるので、まずfacebookなどソーシャル・ネットワーキング・サービスの活用に力を入れました。

また、googleハングアウトを利用して、10名以内の生徒指導の仕組みを寺子屋オンエアという名称で作りました。(寺子屋オンエアは登録商標)

今後、日本の社会に求められているものは、内需の拡大と考えられるので、ネットワークを利用した作文指導の講師養成講座「森林プロジェクト」を作り、全国にネットワーク教育を広げていく方向で取り組んでいます。

現在のネットワーク教育は、まだテキストと画像と動画の利用にとどまっていますが、今後バーチャル・リアリティ技術が進むと、身体的な教育もネットワークで行われるようになると考えられます。

最近、人工知能や深層学習が、一般にも利用できるようになってきました。

この深層学習の仕組みを見ると、これが自動採点ソフト「森リン」のより高度な開発に使えることがわかったので、今後、森リンの開発を再開していく予定です。

現在の見通しでは、大学入試の小論文採点のレベルまでは、この深層学習を取り入れた森リンで十分対応できるのではないかと考えられます。

現在、プログラミング教育が話題になっていますが、現在のプログラミング学習は、プログラミング言語の学習と同じようなものと考えられています。

しかし、このプログラミング言語の学習は、コンピュータの現在の計算速度を前提にした過渡的なものです。

今後、計算速度や記憶容量が量的に著しく拡大するようになると、現在のプログラミング言語は限りなく自然言語に近づいてくるようになります。

これは、これまでのプログラミング言語の発達の歴史を見れば誰でも推測できることですが、ITに詳しい人ほど現在の過渡的なプログラミング環境を今後も変わらない前提のように考えがちです。

したがって、将来のプログラミング教育は、言語を学ぶ教育ではなく、言語はどのようなものであってもよいので(場合によっては日本語でもよいので)、その言語によってビジョンを作る力を育てる教育に発展していくと考えられます。

現在のプログラミング学習においても、優れたプログラミングを書く人は、ただ言語をうまく使える人ではなく、何を作るかという大きな方向を考えられる頭のよい人になっています。

今後、この傾向は更に加速していくと考えられます。そこで、言葉の森では、作文教育と結びつけたプログラミング教育も開発していく予定です。

(補足というか蛇足)

作文教育という文学的なことをしているのに、なぜIT化のようなことに関心があるのかというと、私は高校生のときは理系の選抜クラスにいて数学が得意だったのです。

しかし、数学と物理の勉強自体はあまり好きではなく、特に物理は先生が好きでなく(ごめん)、いちばん好きだったのは立原道造や中原中也の詩集でした。

そして、そういう詩的なロマンチックな気持ちのまま、当時は花も好きだったので、絶対にここだと思って千葉大学園芸学部に入学しました。

しかしすぐに、自分が好きだったのは花の栽培のようなことではなく、ただきれいな花を見ることだけだったのだとわかり(遅い)、紆余曲折の上、作文教育に未来があると思って言葉の森を始めたのです。

日本でいちばん最初に作文教室というものを始めたので、苦労はいろいろありましたが、いちばんよかったことは、仕事の一環として好きな本をたくさん読めるということでした。もちろん、作文教育関係の本も、二百冊は読みました。

しかし、何だか脱線の多い人生だったような……いまだに(笑)。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

多くの人は、人工知能というものを過大評価しがちです。

人工知能は、単に答えを出すための知能です。

人間の知能は答えを出すための知能ではなく、希望を持って生きるための知能です。

人間は、答えを出したいから考えるのではなく(試験ではそういうこともありますが)、何かをしたいから考えるのです。

この「何かをしたい」ということが、人工知能と人間との決定的な違いなのです。

人工知能の発達が人間の仕事を奪うと言われていますが、それは何も問題がありません。

一時的、局所的にそういう事態は生まれますが、大きく見れば人間はより人間らしい仕事ができるようになるのです。

人工知能が本質的にできないことは、楽しく生きるということです。

だから、人間の仕事は楽しく生きることに結びついたものになっていくのです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。ICT教育(1) 言葉の森サイト(41) 言葉の森のビジョン(51)

(△水引草:高校生のとき、立原道造の詩集に、「水引草に風が立ち」と書いてあるのを見て、どういう草なのかと思っていました。だから、最初に水引草を見たときは、初めてなのに懐かしい気がしました。)

作文指導というものは、実はかなり難しいものです。

書けない子の原因はさまざまです。また、上手に書ける子も、どこを更に上手にできるかということは人によって違います。

そのように教え方の難しい作文指導を、言葉の森以外ではどう教えているのでしょうか。

多くの場合、多数の生徒に対する一斉指導の形で教えられています。

一斉指導をすれば、当然上手に書ける子がいます。しかし、それは指導をしなくてももともと上手に書けた子です。

そして、多くの子は上手に書けません。その子たちは努力不足だから上手に書けないのではありません。上手に書く力がまだないから書けないのです。

しかし、教える側の先生は、同じように教えて、上手に書ける子がいるのだから、上手に書けない子は本人のせいだと思ってしまうのです。

もちろん、赤ペンによる個別の添削はあるかもしれません。しかし、赤ペン添削を見て上手に書けるようになる子は一人もいません。赤ペン添削で上手になるのは少なくとも高校生以上になってからです。

だから、上手に書けない子が、先生のところに相談に行ってもまず具体的なアドバイスはありません。

また、上手に書けている子が更に上手に書くにはどうしたらよいかという相談に行っても、なおさら具体的なアドバイスはありません。

つまり、指導と評価が結びつかないような指導が延々と行われているのです。

言葉の森の作文指導は、こういう一斉指導+事後の赤ペン添削とは正反対のものです。

言葉の森の指導は、個別指導+事前の電話説明です。

ひとりひとりにその生徒に応じた難しさで事前に説明をして書いてもらうのです。そして、評価はその事前指導に基づいて行います。だから、褒める評価が多いのです。

言葉の森の作文は事前指導ですから、当然生徒の側も事前の準備が必要です。

準備といっても大したことではありません。あらかじめ課題の長文を読んで内容を理解し、その上で親子でそのテーマについて話をしておくことです。

言葉の森の小3以上の課題は、題名課題と感想文課題です。感想文課題の場合は特に、自分なりの体験と結びつけて内容を理解しておくことが必要です。だから、親子でそのテーマについて話をしておくことが大事なのです。

それさえできていれば、誰でも難しい課題に取り組むことができ、上手に書けるようになります。

たまに、ヤフー知恵袋などの掲示板で、「言葉の森はどうですか」「うちの子には役に立ちませんでした」などという応答が書いてあることがあります。

普通、こういうことをわざわざ書くのはよほど暇な人です。多くの場合、こういうネガティブなやりとりはライバル企業の手によって行われているものです。どことは言いませんが(笑)。

というのも、言葉の森では、うまく書けない子の相談にはいつでも乗っているからです。

そして、もし本当に言葉の森の指導でうまく書けなかったという場合、その子はどこで教えてもらってもうまく書けるようにはなりません。

なぜなら、うまく書けるようにならなかった原因は、家庭における事前の準備(といってもただ課題を読んで親子で話をするだけです)がなかったからです。

そして、特に苦手な子の場合は、こちらで指示している毎日の読書や音読ができていない場合がほとんどだからです。

その毎日の読書や音読についても、寺子屋オンエアなどで容易にできるようにしていますが、それもせずに、家ではできないという人もいるのです。

言葉の森は、30年以上子供たちの作文を見てきました。

中には、どうしようもなく書けない子もいました。学校では全く書けないという子もよくいました。

また、反対に最初から最初から上手に書ける子もいました。

よく書ける子は、小学生新聞で年間盾賞をもらったり、全国の作文コンクールで選ばれたりしました。また、大学入試でも、東京大、京都大、早稲田大、慶応大などに多くの生徒が合格しました。

そういう苦手な子から得意な子まで、何万人もの生徒をそれぞれの生徒に応じて個別指導をしてきたのです。

だから、言葉の森で作文の勉強をしている人は、安心して決められた課題に取り組んでいってください。

そして、毎日の読書と音読と事前の準備をして、電話のあとすぐに始めるように心がけてください。

もしすぐにできない日があって課題がたまってしまったら、まとめてやろうなどとは思わずに新しい課題だけに取り組むようにしてください。

言葉の森では、今度、毎週土曜日に、保護者のオンエア相談コーナーを設けます。

当面は、受験作文コースという切実な課題に取り組んでいる生徒の保護者を中心に行っていきます。

もし、苦手でうまく書けないとか、上手に書けるがもっとうまく書きたいという要望があれば、こういうオンエアコーナーでご相談いただければと思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

本文の内容とは全然関係ありませんが(笑)、写真は、三浦半島の最高峰大楠山、標高241mに咲いていた水引草。

立原道造の詩集に、水引草とかワタスゲとか萱草(わすれぐさ)とかいう植物の名前が出ていて、また、そのころ秋のススキの中に咲いていた紫色の野菊の花があまりにきれいだったので、それで千葉大学園芸学部に行くことにしたのです。

でも、入ってみたら、自分は植物を観念的に好きだっただけだということがわかりました。それで、紆余曲折の末、言葉の森を始めたのです。

同じ園芸学部の中には、小黒君のように道端のどんな植物でも名前を知っている本当に花好きの人がいました。先日同窓会をやったら、みんなそれぞれ植物に関係のあるようなことをしていました。えらいなあ。

入会したときはとても苦手だった生徒が、1年後には新聞に掲載されるようになったというケースもあります。体験学習のときに全く書けなかったのが嘘のようです(笑)。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。言葉の森の特徴(83) 作文教育(134) 受験作文小論文(89)

タブレットを使った教育の特徴は、ビジュアルでわかりやすいことです。

しかし、このわかりやすさが問題です。いろいろなことがわかりやすく映像で説明されるので、わかった気になるのです。

わかることは使えることではありません。結論のような外側がわかるだけで、わかったことでおしまいです。

だから、知識を再現するテストには間に合いますが、そこから自分で何かを作り出すということができません。

作り出すためには、不自由な言葉を使わなければなりません。

ビジュアルは、生まれつき誰でも何の練習をしなくてもわかりますが、言葉は読み書きの練習をして初めて使えるようになります。

大人は、読み書きに慣れているので、言葉による理解も、映像による理解もそれほど差を感じません。

だから、わかりやすい映像の方がよいと思ってしまうのです。

しかし、読み書きの力をつける途上にある子供には、映像による理解より先に言葉による理解をさせる必要があります。

不自由な言葉を自分なりに映像化して理解するのが本当の理解です。

最初からわかりやすい映像で理解させてしまうのは、小骨を取った魚を食べさせているようなものです。

もちろん、子供の勉強には、不必要な難しいことをする必要はありません。

しかし、言葉を使えるようになることは、人間らしい生活を送る第一歩です。

だから、読み聞かせや読書で言葉に慣れることがまず第一に重要な教育で、ビジュアルな理解はそのあとにするものなのです。

何事も始めるのに遅すぎるということはありません。

読み書きが苦手だったら、まず今日から、読書か読み聞かせを短い時間でいいので毎日することです。

そして、テレビとゲームとインターネットは捨てなくてもいいので、決めた時間以外は取り出しにくいところにしまっておくことです。

これを半年間続ければ、誰でも大きく変わってきます。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

読み書きが極端に苦手な小学生が増えているような気がします。

読書の大切さということが言われるようになったので、小学生全体の読書量は増えています。

しかし、読書は基本的に家庭に任されているものなので、中に全く読書をせずにビジュアルなものだけに囲まれて暮らしている子もいます。

読み書きの力は、学校でつけるものではありません。

家庭でつけた読み書きの力を前提にして、学校で勉強を教えているのです。

しかし、何事も始めるのに遅すぎることはありません。

子供が読み書きが苦手だと思ったら、今日から毎日10ページの読書を始めればいいのです。

これからお母さんになる方、また、今子育て中の方は、危機感を持ってほしいと思います。

17年近く講師をやっていますが、以前に比べると読み書きの不自由な生徒が増えているような気がします。

海外で受ける日本の通信教育も、だいぶ映像化・タブレット式が増えてきました。とっつきやすいけれど、記憶に残らない勉強になりがちなこと、そして、それに気づかないで勉強した気になって満足してしまうことが、大きな落とし穴のように感じます。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。読書(95) ICT教育(1)

(△雨の中でも植物は元気。)

小学校3年生のお母さんから、教育相談がありました。

学校で感想文の宿題が出たのだそうです。その出し方が、学校では10分で書けるところまで書いて、あとは家での宿題とするということでした。字数は、原稿用紙3枚ということです。

そして、その子は当然、学校の10分間では題名と名前しか書けず、あとは家でじっくり書こうと思って原稿用紙を持ってきたのだそうです。

それを見て、お母さんは、どうして学校である程度まで書けなかったのかと思い、つい子供に注意するような感じになってしまったということでした。

お母さんの気持ちとしては、学校の先生がやっていることだから、当然誰でもできることで、字数が原稿用紙3枚というのも、普通に小学3年生として要求されるレベルなのだろうと感じたのだと思います。

言葉の森の作文では、よく書けていると先生に褒められているのに、学校でこんなにできないとはどういうことかと思ったのでしょう。

そこで、電話で相談してきたのです。

その話の最初の方だけ聞いて、私はすぐに子供の問題ではなく学校の問題だとわかったので、お母さんの説明が終わったあと、次のように言いました。

(1)小学校3年生で感想文の宿題を出すというのは、その先生が小3の子供の教育について何もわかっていないのです。(感想文がしっかり書けるのは小5からです。かなり優秀な子でも小4ではまだ無理があります。)

(2)10分で感想文を途中まで書けるというような子はまずいません。(文章を書くというのは、しかも感想文を書くというのは、計算の練習とか漢字の書き取りのようなこととは違うのです。)

(3)原稿用紙3枚というのは、小3で書く字数ではありません。(小3は、普通に1時間の授業で書く場合300字から600字が平均的な字数です。)

(4)そんなことで子供を苦労させる必要はありません。読書と音読だけ毎日やっていれば十分です。

(5)学校で子供はいろいろ大変だと思うので、お母さんは家では子供のことをいつも優しく褒めてあげてください。

(6)感想文の宿題は、お母さんが書いてあげてもいいです(笑)。

先生というのは、どうしてこういう難しいことをさせて、できる子とできない子の差をつけようとするのでしょうか。

先生の仕事というのは、その学年で誰もが必ずできなければならないことを、全員にできるようにさせることです。宿題を出すとしたら、その誰もができるべきところで出すことです。

そして、そもそも感想文のような指導の難しいことは、学校の授業の中でやるべきことで、それを家庭での宿題にするようなものではありません。

先生という仕事をしている人は、学校の先生も、塾の先生も、そういう教育の本質というものを自覚してほしいと思います。

実は、言葉の森の講師も、新しく採用されたばかりの人は、ついそういう差をつけるような指導をしてしまうことが多いのです。

先生は、易しいことを確実に教えるということにもっと自信を持って取り組んでほしいと思いました。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

子供は何でも吸収します。

だから、小さい子には、褒め言葉や楽しい言葉をたくさん吸収させるのがいいのです。

みんな、叱ったり注意したりするような言葉を吸収させすぎです。

と……、自分もついみんなを注意してしまった(笑)。

私がよく思うのは、先生というのはどうして難しいことを教えたがるのかということです。

そして、どうして欠点を直すことに力を入れたがるのかということです。

たぶん根が真面目だからということもあると思います。

しかし、小中学校の勉強というのは、もっと楽しくやっていればいいのになあとよく思います。

それで何も問題ないのです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。読書感想文(19)

作文は、書くだけなら誰でも書けます。難しいのは、試験に合格するような作文を書けるということです。

しかし、どういう作文が試験に合格するような作文かということ自体がわかりにくいものです。自分の書いた作文が果たして合格水準に達しているかどうかということは、本人でわかりません。

これが、作文が独学でできない理由です。

作文以外の勉強、例えば漢字の問題や、算数数学の問題であれば、解答は一つに決まっています。

自分の答えが解答と合っているかどうかを確かめ、もし間違っていれば解説を見てその解説を理解してできるようにすればそれで力がつきます。

しかし、作文の場合はこのような解答の基準がないのです。

もちろん作文にも模範解答のようなものはあります。

しかし、その模範解答を覚えるような形で勉強ができるわけではありません。

模範解答は、ひとつの参考例として見るだけで、基本は自分自身で書かなければならないからです。

しかも、多くの場合、模範解答となっている文章は、合格ラインぎりぎりの可もなく不可もないような文章であることがほとんどです。

作文の勉強の場合は、解答がなく、自分で評価することはできないので、まず第三者に見て評価してもらわなければなりません。

これは、家庭でお父さんやお母さんに見てもらうというのがいちばんいいと思います。

お父さんやお母さんは、じっくり見て、その作文のよいところや直すところを親身になって考えてくれるからです。

次に大事なことは、よりよい作文にするために、自分の体験実例を増やしていくことです。

作文試験に出る課題は、学校によって大きな傾向が決まっています。

よくあるのは、学校生活のあり方、言葉や読書、人間の生き方、学問に取り組む姿勢、これまでの価値ある経験、などです。

志望校のそれまでの過去問を調べて、その学校の傾向に沿った実例を親子で探しておくのです。

最後に大事なことは、課題の文章を読み慣れておくことです。

最近の作文試験は、かなり難し文章や資料を読ませるようになっています。昔の作文試験は、「○○時代の思い出」とか「私の夢」とかいう誰でも何かは書けるというものが多かったのですが、そういう身近なテーマでは評価に差がつかなくなってきたので、読解力を伴うような課題になってきたのです。

作文試験に出る課題の文章は、子供が普段読み慣れているような身近な文章ではありません。取り上げているテーマも使われている語彙も、初めて目にするようなものがほとんどだと思います。

こういう難しい文章も、実際に読んで、その内容について親子で話をしておくと自分なりに理解できるようになります。この場合も、大事なのはお父さんやお母さんが具体的な経験に結びつけてその課題文の内容を説明してあげることです。

以上のような準備は、意外と時間がかかります。

また、子供が受験する時期になってから、親子で作文の課題について話をするというのは、それまでにそういう習慣がないとなかなか難しいものです。

だから、作文試験などがまだ念頭にない小学校低中学年のうちから、子供の書く作文について親子で対話をするような家庭の文化を作っておくとよいのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

受験作文の対策の基本は、家庭での対話です。

作文試験の課題になるようなテーマは、人間の生き方や学問のあり方ような、子供が普段あまり考えたことのないようなものがほとんどです。

そういうテーマについて、親子でいろいろな経験を話し合い、実例と語彙を増やしておくのです。

作文試験の対策は、試験に出るようなちょっと難しいテーマに慣れておくことです。

ちょっと難しいテーマとは、学問、人生、勇気、努力、調和、強力、多様性、などのテーマです。

こういう分野で、お父さんやお母さん自分の経験を織り交ぜながら話しておくと、子供はその内容を身近なものとして考えられるようになるのです。

作文試験には時間をかけた準備が必要なのですね。

作文の勉強は、もちろん受験だけが目的ではありませんが、帰国子女枠の受験には、作文を課すところが多いので、長い目で見て準備しておくと安心ですね。

今年度は、担当している生徒さんで受験コースにされる生徒さんが多いです(年によってばらつきがある)。

ご両親とこういうお話をしていかなければ。

「自分の体験をふまえて」という課題は確かに多いですね。

本当はいろいろな体験をしているのに作文に書く題材として体験実例を自分で発掘するのは難しいようです。

生活を共にしているお家の方が一緒に考えると題材がたくさん見つかるようです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。受験作文小論文(89)

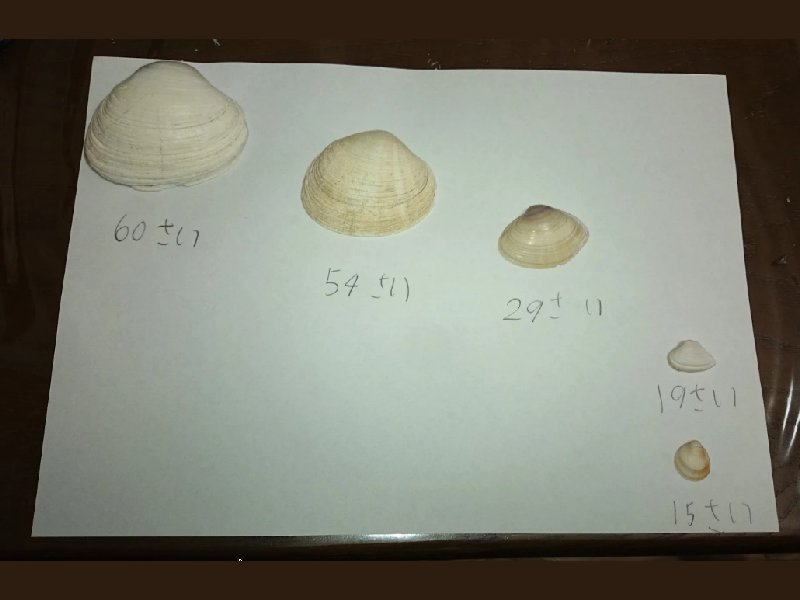

9月2週の読み聞かせで貝の年輪の話をしたところ、家にあった貝を持ち出してひとつずつ年輪を数えて発表してくれた子がいました。

本を読んで得た知識は、それだけではただの知識ですが、実際にその知識を使って体を動かすと、それが生きた知識になります。

生きた知識の利点は、応用がきくことです。それは体を動かすことによって、その知識が自分の経験の一部になるからです。

これまでの学力は、答えを見つける学力でした。OECDのPISAで測定される学力もそうですし、全国学力テストで測定される学力もそうです。

最近の傾向として、記憶力だけでなく思考力を見るようなテストとして工夫されてきてはいますが、基本的には知識の学力なのです。

しかし、これから日本が世界の他の国々と伍していくためには、その知識の学力に加えて創造する学力が必要になります。

答えを見つける学力ではなく、問題を見つけ答えを創造する学力が必要になるのです。

その創造する学力を育てる方法が、経験と対話と発表です。

知識を受け身で吸収するだけでなく、能動的な行動とそこから生まれる対話と発表によって、自分らしい個性的な学力が育っていくのです。

▽動画は、読書実験クラブの授業の一部(こちらの音声を入れていなかったので、ほとんどが無音です)

https://youtu.be/cOhcnCAS75I

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。オンエア講座(41) 読書実験クラブ(9)

子供は、自分にとっていちばん身近な親が見るように世の中を見ています。

子供の成長は模倣から始まります。

親が見たり考えたりしたりしなかったりするのを模倣しながら、子供は自分の見方や考え方や行動の仕方を身につけていくのです。

だから、親が読書好きなら、子供も自然に読書好きになります。

しかし、大事なことは、比較しないということです。親の読書好きが行き過ぎると、子供につい、「もっと本を読まなきゃだめ」というような言葉を言ってしまいます。

子供は、行動は模倣しますが、言葉にされたことは模倣しないのです。

親が楽観的に生きていると、子供も楽観的な人生を自然に歩むようになります。

親が取り越し苦労をしていると、子供も自然に先のことを心配して生きるようになります。

だから、親が、子供を見て、悪い面を直さないと将来が心配だと思い、注意ばかりしていると、子供は自然にその注意を受けるような方向に行ってしまうのです。

親は、子供のよい面、明るい面を見て、それが将来どんどん発展して立派な社会人になるように考えていくことです。

そして、そういうよい面が伸びていけば、今欠点に思われるようなこともすべて小さなエピソードになってしまいます。

ニュートンは、あるとき考え事に熱中していて、ゆで卵を作るつもりで、持っていた時計をゆでてしまったそうです。ニュートンだから、こういう失敗さえかえって愛嬌のあるエピソードになるのです。

欠点を見て、それを直そうとがんばるよりも、よい面を見てそれを伸ばしていくことを先に考えることです。

そういう親の見方が自然に子供に影響して、子供は自然によい子に育っていくのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

お母さん方はみんな謙虚なので、「うちの子はこんなこともできなくて、だめなんですよ」というようなことをよく言います。

それは日本の社会における謙譲の美徳なのですが、それを横で聞いている子供は、その言葉を親の期待のようなものと受け止めてますますそういう傾向を強くしてしまいます。

だから、親は、子供のいるところでは、できるだけその子のよいところを言っていくといいのです。

例えば、「うちの子は字がきたないんですよ」と言いたくなったら、「字がきたなかったんですが、だんだんていねいに書くようになってきたんですよ」と言うといいのです。

想念の出発点は言葉です。口に出して言うことが大切です。

子供の音読の仕方が下手で、注意したくなったら、

「だんだん読むのが上手になってきたね」

と言うのです。

ウソではない褒め言葉を工夫して言っていると、だんだん本当に上手になっていくのです。

暗示の力というのは確かにあると思います。子供は純粋なので、特に言葉の影響を受けやすいのかもしれませんね。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。生き方(41) 子育て(117)

△田んぼにいたサギ

国語の勉強というと、漢字の書き取りや国語のドリルと考えがちですが、それだけではもうこれからの学力に対応できません。

同じく、算数の勉強というと、計算の練習や算数のドリルと考えがちですが、それだけではやはりもうこれからの学力に対応できません。

もちろん、基礎的な知識と技能というものはいつの時代も必要なので、漢字の書き取りも計算の練習もやっておく必要はあるのです。

しかし、答えを出す勉強ばかりしていたのでは、今の成績はそれなりに上がりますが、本当に考える力は育ちません。

考える力を育てる勉強は、答えのない勉強です。あるいは、答えがいくつもあるような勉強です。

答えがない、又はいくつもある勉強は、一般に時間がかかります。簡単に済ませることももちろんできますが、自分らしく考えようと思うと、どうしても時間がかかってしまうのです。

しかし、勉強の能率を上げることを優先するのは、受験勉強の半年か1年間だけです。それまでの勉強は、能率を上げるよりも深く考える力を育てることに費やした方がいいのです。

言葉の森が今、オンエア講座でやっている国語・作文の勉強は、入試問題レベルの文章を読んで、四文で短い文章を書くことです。

四文の中身をふくらませれば、そのまま四段落の作文になりますから、構成の上では600字から1200字の作文を書くことと同じです。

しかも、その四文の中身に、自分の体験と、両親などへの取材と、結びの光る表現を入れる練習ですから、時間をかければすぐに作文になるほど密度が濃いのです。

これで、読解力と記述力の両方を同時につけていくのです。

もうひとつは、算数数学です。

算数数学は、問題を見て解いて答え合わせをして○をつけるだけでは、それほど考える勉強にはなりません。

○をつけたあとに、もうひと工夫して、自分でも同じような似た問題を作ってみるのです。

似た問題ですから、中身の数字を少し変えるだけでももちろん似た問題です。これなら時間はかかりません。

しかし、もっと工夫して、問題文を変えたり、もとの問題から更に発展させた問題を作ったりすることもできます。これは、凝りだすと時間がいくらあっても足りません。

自分の関心に応じて、自分なりの似た問題を作っていると、問題の構造をより深く理解できるようになります。

それは、今の点数を上げる勉強ではなく、将来の考える力を育てる勉強なのです。

大学入試に合格することまでをゴールとすると、そういう遠回りをするよりも、短時間で能率よく解法を覚える方がずっと時間の節約になります。

しかし、本当のゴールは大学に合格することではなく、その先にある大学生活や社会生活で自分なりの学問や仕事ができることです。

途中までの方向は同じようなものですが、ゴールはできるだけ先の方に置いて置くことが大事なのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

これからの勉強は、問題を与えられてそれを解くだけという受け身の勉強ではなく、問題を自分で作るような勉強になると思います。

問題を作るためには、その問題をは当然解けなければなりません。だから、問題を作るというのは、解くだけよりもずっと難しい勉強なのです。

しかし、なぜこういう勉強があまり行われていないかというと、それは評価をするという仕組みに乗りにくいからです。

勉強は評価のためにあるのではなく、子供たちの真の実力を育てるためにあるのだという原点を忘れないようにしたいと思います。

○がついて、先生に褒められて嬉しいというのは、実は大した嬉しさではありません。

それは、ちゃんとやれば誰でもできることだからです。

工夫して自分だけができるようなことをするのが本当の嬉しさです。

勉強の仕方にも、そういう工夫ができると思います。

これは、力がつきそうですね!!

いい学校に入ることを目的にするのではなく、いい人生を送りたいですね。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。国語力読解力(155) 算数・数学(22) オンエア講座(41)