「一日十分から十五分の素読を行うと、記憶力がよくなるばかりでなく、心理学でいう転移、つまり記憶とは別の力まで伸びるという反応が起きます。その能力とは、抑制力、創造力、論理的な思考力といったものですが、実際にMRIで調べると脳の前頭前野の両側の体積が増えていることが証明されているんです。」

たまたま、月刊「致知」2016年12月号を見てみると、川島隆太さん(東北大学加齢医学研究所長)と、齋藤孝さん(明治大学文学部教授)の対談が載っていました。

ここに出てくる話は、言葉の森がこれまで書いていたことや実行していたことと全く同じでした。

以下、川島さんの話から引用。

「思考や記憶などを司る前頭葉は十二歳がピークで、その後はだんだん薄くなるものですが、大人でも素読を続けることによって元に戻っていくんですね。これは脳の可塑性といわれ、脳の神経細胞のシナプスの量が増えてネットワークが通じやすくなるわけです。それも、MRIで見て分かるくらい劇的に変化するんです。」

「……このトレーニングをやると実際、アクティビティ(行動量)が高まり、記憶力が二割ほど増した状態となります。」

「(SNSについての話で)……ラインの文面を見ていただければ理解できると思いますが、極めてプアなコンテンツしか出てきません。『お昼何にする?』『カレー』『どこ行く?』といったように、まるで幼稚園児レベルの会話しか続かないんですね。物を考える人としての脳は積極的に寝てしまっている。ある意味、とても怖いツールでもあるんです。」

「僕たちは七年間、仙台市の七万人の子供たちの脳を追いかけて調べていますが、スマホやSNSの利用と学力との関係が明らかになってきました。そこで分かったのは、これらを使えば使うほど学力は下がります。それは睡眠時間や勉強時間とは関係ありません。」

「……認知症のお年寄りに、美しい日本語の文章を声に出して読ませるトレーニングを取り入れました。認知症は薬を飲んでもよくはならないんです。悪くなるスピードを遅らせるだけです。ところが、素読を続けると劇的な変化が見られます。認知症の進行が止まるだけではなく、改善していくんです。」

「……教育の専門家ではない僕がそこに深くせめこむことはできませんから、『読書習慣のある子供たちは脳の発達がいい』というデータを示して、それとなく訴え続けているわけですが。」

「素読をしない文化、読書をしない文化では、次の世代からノーベル賞など出なくなるでしょう。理系の脳をつくるのにも、読書は絶対に必要なんです。」

以上のように、川島さんは、素読の効用について述べていますが、この素読の発展したものが暗唱になります。

そして、この暗唱を、毎週担当の先生がチェックする形で、家庭で続けられるようにしているのは、今のところ、電話通信で作文指導をしている言葉の森だけだと思います。ただし、生徒の負担にならないように、暗唱チェック、暗唱検定は希望者のみにしていますが。

さて、SNSの利用が学力を低下させるということについては、ある面からは確かにそうだと言えます。

しかし、そのマイナス面を克服したSNSの活用法がこれから作られていくと思っています。

(つづく)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

素読をすると、子供たちの記憶量が二割も増すそうです。

そして、お年寄りの場合も、治らないはずの認知症が劇的に変化し改善するそうです。

素読によって、年齢に関わらず脳が可塑的な変化をすることがわかってきたのです。

この素読の発展したものが暗唱です。

暗唱の効果については、自分も暗唱しているときに確かに実感していました。

頭がよくなっているような感じがしたのです。感じだけね(笑)。

しかし、主観的なこととも思われるので、そのことはあまり書きませんでした。

今回の川島さんたちの話をみると、それが客観的にも証明されつつあるようです。

暗唱は敷居が高いという場合、素読だけでも効果がありそうですね。

子供だけではなく、大人も、毎日の素読を習慣にしたいものです。

先日、高学年の生徒に国語の簡単な問題文を音読してもらいました。たった1行の文でしたが、たどたどしくしか読めず、しかも読み間違えをしていました。低学年のうちから音読の習慣をつけておくことは、本当に大事だなあと思いました。

読書の効果を見直すべきですね。

音読(素読)を日常の学習に取り入れている生徒さんは、本当に国語力があがります。講師として多数の生徒さんに接していると、実感として強く感じます。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。暗唱(121)

暗唱力のある子は、理科も社会も得意になります。

教科書を何度か読んでいるうちに、内容が自然に自分のものになるからです。

特に社会の勉強は、教科書を読んでそれが頭の中に入ればいいだけですから、わざわざ勉強して覚えようとしなくても、教科書を読んでいるだけで自然に成績がよくなるのです。

この暗唱力は、作文にも生きてきます。文章を暗唱していると、作文の課題によって使えそうな文章や表現や単語が自然に頭の中に浮かんできます。それをそのまま生かして作文を書いていけばいいのです。

しかし、小学校二年生のころまでよく暗唱できていた生徒が、学年が上がるにつれて、だんだん暗唱できなくなってくることがあります。それは、暗唱を覚えるための勉強と考えていたからです。

覚えればいいということで暗唱をしていると、低学年のころはすぐに覚えられるので、繰り返し音読するということをしなくなります。子供から「もう覚えたからいいでしょう」と言われると、親の方もそれでいいことにしてしまうのです。

すると、学年が上がり、覚えるのに時間がかかるようになると、「難しいから覚えられない」と簡単に諦めるようになります。

これは、大人も同じで、なかなか覚えられないと、大人はすぐに、「もう年だから」などと言います。

それらはすべて、暗唱を覚えるための勉強と考えているからです。暗唱は、繰り返し音読するという勉強で、文章を覚えるというのはその結果にすぎません。覚えるのが目的なのではなく、繰り返し音読することが目的なのです。

これは、九九の覚え方を振り返ってみるとわかります。

小学二年生で九九を覚えるとき、子供は九九を決められた言い方で音読して覚えます。この方法でどの子もすぐに九九を言えるようになります。

これが、もし、九九の一覧表を見てその表を覚えるとか、掛け算の理屈を理解して覚えるとか、決められた順番でなくランダムに出される問題として覚えるとか、決められた言い方ではなく自分の好きな言い方で覚えるとか、声に出さないで目で見るだけで覚えるとかいう形にすると、短期間で覚えられる生徒はぐんと少なくなるはずです。そして、覚えられないという子も出てくるのです。

日本ではほとんどすべての子が九九を間違いなく言えるのは、決められた言い方で、決められた順番で、しかも音読する形で九九を覚えるという方法があるからなのです。

同じやり方で音読を繰り返すというのが、暗唱の基本的な方法です。だから、暗唱に使う教材も一種類に限定した方がいいのです。

最初に1枚のプリントで暗唱を始めたとしたら、そのプリント以外のものは使わないようにします。そのプリントを分割してカード式にして覚えようとしたり、プリントを拡大コピーして覚えようとしたり、難しい漢字にルビをふったり、あるいはひらがなに書き直したり、そのプリントに書いてある文章を手書きで書き直したりなどということは、一切しない方がいいのです。

同じものを同じ順番で音読するというのは、暗唱の勉強では最も大事な原則なのです。

このような形で暗唱していると、その暗唱した文章が、単なる知識の記憶ではなく、自分の身体に血肉化された形で定着するようになります。

暗唱した文章が、自分の手足の一部であるかのように、特に意識しなくても必要なときに自由に使えるようになるのです。

ここで出てくる暗唱の効果が、文化の教育としての暗唱です。

暗唱は、単に記憶力を高めたり、数学や英語や理科や社会の成績を上げたり、作文を上手に書けるようにしたりするためだけでなく、もっと重要な効果として、文化力を高めるという要素があるのです。(つづく)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

暗唱は、一応覚えたというぐらいでは効果はよくわかりません。

無意識のうちに自然に口をついて出るくらいまでになると、その暗唱した文章が自分の手足のように自由に使えるものになります。

すると、その暗唱力を勉強にも生かすことができるようになります。

しかし、もっと大事なのは、その暗唱を自分の文化力に生かしていくことです。

ちょっと間隔が空いてしまいましたが、暗唱の話の第五弾。

暗唱の持つ文化力形成の一面です。

例えば、思いやり、勇気、正直さ、忍耐などの人間的な徳性は、理屈では教えられません。

道徳教育が不毛なのは、徳目を知識として教えようとするからです。

道徳は、文化として伝えていくものです。その方法の一つが体験、もう一つが暗唱です。

ドリルで勉強することが多々ありますが、教科書一冊暗唱できれば、最大の学習効果が期待できそうですね。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。暗唱(121)

言葉の森の未来教育の構想です。

(1)これからの子供たちに必要な勉強は、知識の詰め込みではなく、創造性を育てる作文や発表である。

(2)勉強は、自学自習で家庭学習中心にやるのが最も能率がよい。

(3)日常の勉強は、オンエアのネットワークを利用して、先生や友達と一緒に自宅で行えるようにするのがよい。

(4)ときどきは、遠足や合宿などのリアルな交流を行うことが日常の勉強の励みになる。

(5)教育は本来、誰でも参加できる価格で提供されるべきである。

(6)子供たちのトータルな成長を支えるものは、家庭での親子の対話と交流である。

(7)先生の仕事は知識を教えることではなく、子供たちが自ら知識や技能を修得するのを支援することである。

これらの教育観のもとで、言葉の森では今、作文の通信指導のほかに、オンエアの学習指導をいくつか行っています。

それらは、次のようなものです。

・寺子屋オンエア(小1~中3/1404円)、

・オンエア講座の「読書実験クラブ」(小1~3/1728円)、

同じく「思考国算講座」(小4~6/1728円)、

同じく「作文と勉強」(小3~6/モニター無料)、

・オンエア作文(全学年/無料)。

また、これらの通信指導やオンエア指導の一方、春や夏の遠足や合宿の企画を行っています。

そして、もともとの作文指導では、プレゼン作文発表会、作文検定、森リン大賞などの企画を行っています。

また、このほかに、暗唱検定、自習検定などの企画も行っています。

将来これらを有機的に組み合わせて、森の学校オンエアというシステムを作ることを考えています。

個々の企画は、もう既に見通しがつきました。

あと残っているのは、常時合宿ができる場所探しです。気が早い(笑)。

その合宿の場所では、馬や犬や鳥が放し飼いになっていて、合宿に参加した子供たちは自由にそれらの動物たちと遊べるようになっています。

また、川や池や海などの水で遊べる場があり、いつでも泳げるようになっています。子供たちは水遊びが好きだからです。

なぜ合宿という形にするかというと、こういう広い合宿所は、都市部から少し離れた場所になるので、合宿して勉強や遊びをする方が時間が有効に使えるからです。

また、一緒に寝泊まりすることによって、子供たちは友達との交流を通していろいろなことを学べるからです。

中には、その合宿所で毎日の勉強をし、土日だけ家庭に帰るという子も出てくるかもしれません。そういう場合は、その合宿所が学校になります。

普段の勉強は、自学自習とネットワークを利用した授業で先生や友達と交流しながらできるので、人里離れた合宿所を学校として毎日の勉強をしても全く差し支えないのです。

そして、こういう形で勉強できれば、この森の学校オンエアは、一箇所だけでなくどこでも作れるようになります。

将来は、森の学校の設立を希望する人には、これらのノウハウを教えることもしていく予定です。

この森の学校オンエアは、日本の教育にとどまりません。

東南アジアの子供たちの教育は、今はまだ旧来の教育形態で行われていますが、この森の学校オンエアというシステムを利用すれば、もっと能率のよい創造的な教育が行われるようになります。

すると、日本やアジアの各地に広がるさまざまな森の学校の合宿所の間で、子供たちどうしの交流もできるようになると思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

未来の学校は、もっと楽しい場になると思います。

勉強は自学自習中心に能率よく済ませ、遊ぶ時間がたっぷりあり、家族の対話があり、友達との交流があり、知識の詰め込みではなく創造性を育てる教育が行われ、それが日本だけでなくアジアや世界に広がっていくのです。

想像するだけでもワクワクしてきますね。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。森の学校オンライン(2) オンエア講座(41) 合宿(14) 寺子屋オンライン(101) 言葉の森のビジョン(51)

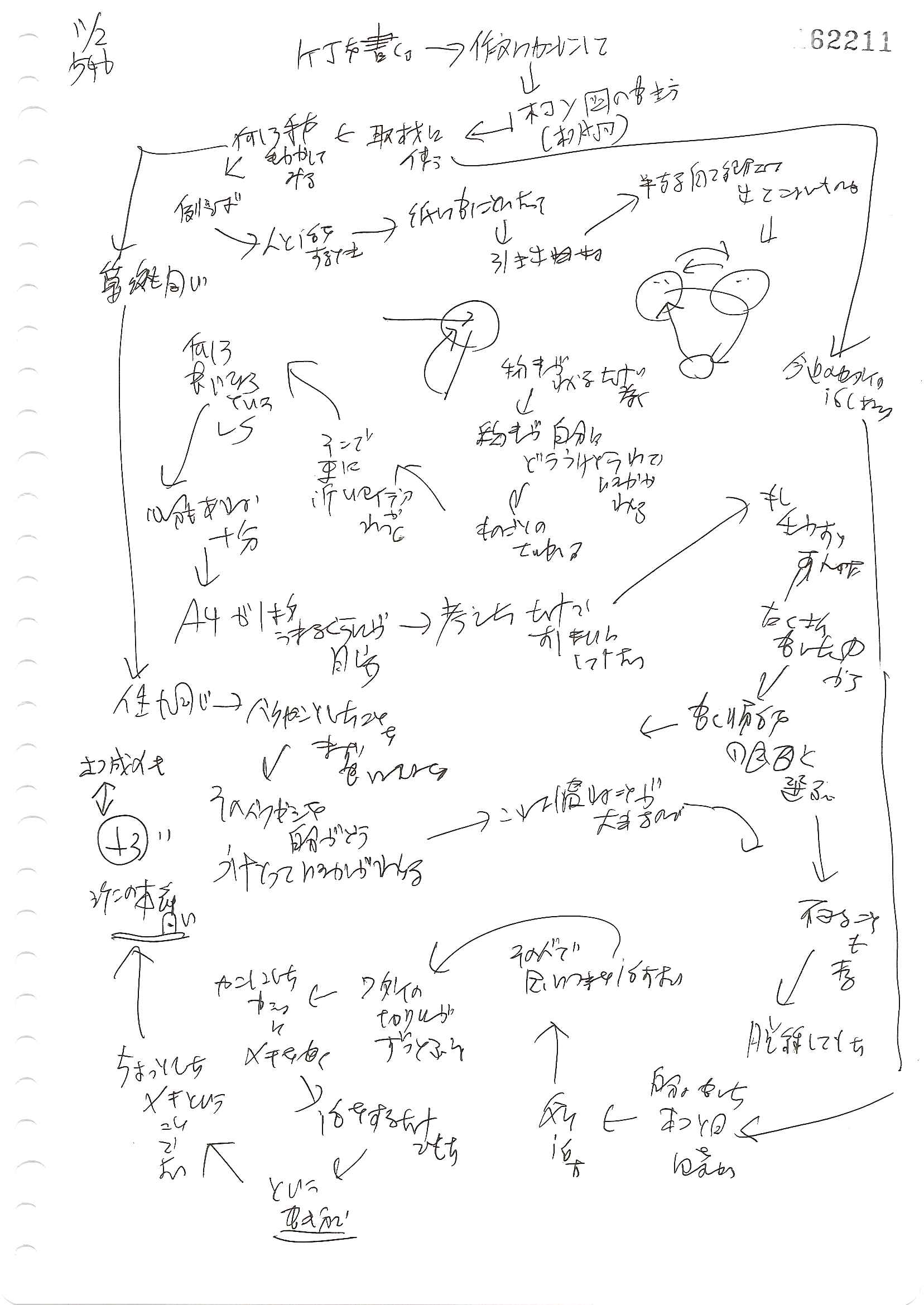

先日のワークショップの際に、構想図を書く練習をしました。

これは、言葉の森の作文指導で、「構成図」と呼んでいるものと同じです。「構成図」という言葉だと、学校の作文指導などでよく行われている構成メモのような感じに受け止めて、自分が作文に書こうと思うことをメモするだけに書くものと考えてしまう人が多かったようなので、今後「構想図」という呼び方も使うようにしました。内容は同じです。

構想図がなぜ構成メモのようなものと違うかというと、作文を書く準備という点では同じですが、書くよりも、考える過程を重視しているからです。

だから、考える途中の過程で、作文に書かないようなことも出てきます。脱線する話も出てきます。そして、構想図に書いたもののうち、作文に書かないものもたくさん出てきます。

書く直前の準備というよりも、書くずっと前のウォーミングアップのような準備が構想図なのです。

したがって、作文に書くことが既にすっかりわかっている場合は、構想図を書く必要はあまりありません。

小学生の作文、特に低中学年の作文はこのような書くことがすっかりわかっているものが多いと思います。何を書くかわかっているのに、わざわざウォーミングアップをするようなことは必要ありません。

学校などで行われる、構成メモを書いてから作文を書くという指導でも、ほとんどの子は、構成メモを書くのがいちばん難しく、それよりも作文を直接書いた方がずっと楽だと感じると思います。

書くことがわかっているときに、わざわざ構成メモを書くのは、まっすぐ行けばすぐに行けるところを遠回りして、しかも通りにくい道を通って行くようなものだからです。

構想図を書くのが必要なのは、書くことが漠然としている場合や、何を書いていいかわからないという課題の場合です。

そのときに、自分の頭に浮かんだことを次々に思いついたままに書き出していくと、書く内容がだんだんと輪郭を持ってくるのです。

だから、作文は「書く」過程で、構想図は「考える」過程で、両者は別のものと考えておくといいのです。

考える過程ですから、話がところどころ脱線する場合もあります。作文に書かないような話をついでに考えるということもあります。

むしろ、そういう自由度を持っておかないと、考えはなかなか進みません。

10月に横浜で行ったワークショップでは、二人の組で、取材される子供役と取材する親又は先生役と役割を分担して、作文の題材を構想図に書き出す練習をしました。

10分間の時間でしたが、A4用紙1枚にびっしり書いた人もいましたし、中には裏まで書いた人もいました。

構想図を書くのに慣れてくると、どういうテーマのときも、10分でA4用紙がほぼ1枚埋まるようになります。

すると、ここ構想図で書いたことがそのまま作文の材料になります。

作文を書くのが苦手な子や、課題が難しくてどう書いていいかわからない子にアドバイスするときに、この二人で書く構想図を使うと、10分で子供に的確な指導ができるようになります。

二人で書いた構想図を子供に見せれば、その子はすぐにその構想図をもとに作文を書き出すことができるのです。

普通は、この構想図は一人で書きます。

課題が難しいとき、又は、何を書いていいかわからないとき、まず自分の頭に浮かんだことを一文でいいので書き出してみます。

そして、その文から矢印を出すと、その書き出した一文に関連して、次の一文が出てきます。そこからまた矢印を出すと、また新たな一文が出てきます。

思いついたことを自由に書くことが大事ですから、書いたことが作文の中身につながらないようなことでもいいのです。

何しろまず書いてみるということが大事です。

これは、算数や数学の文章題の問題を解くとき、まず手で書いてみるということに似ています。

図形の問題や、難しい計算の問題のときも同じです。

問題をただ眺めて頭の中で考えるよりも、手で書き出して考えてみる方が問題の焦点が絞られてくるのです。

ところが、このまず手で書いてみるということをなかなかしようとしない子がいます。それは、「まず手で書いてみる」ということに慣れていないからです。

作文を書くときも同じです。書くのが苦手な子は、作文用紙を前にしてずっと何もせずに考えていることがよくあります。

手を動かさないで考えると、考えはなかなか進みません。

作文の中身にあまり関係がないように思われることでもいいから、何しろまず自分の頭に浮かんだことを手で書いてみるという動作が必要なのです。それが構想図です。

作文用紙に書くよりも、構想図に書くから、自由に書き出せるのです。

だから、小学校低中学年の構想図は、この何しろまず手で書いてみるということの練習としてやっています。

構想図を書くことに慣れる練習としてやっているのです。

お母さん方の中には、構成メモのような感覚で構想図を考える人が多いので、構想図と作文をしっかり結びつけなければいけないと思いがちですが、そういう前提があると、構想図はかえって書き出せなくなります。

思いついたことを何しろ自由に書き出してみて、そこから自分の考えをふくらませていくことが大事です。

そして、考えがふくらんだら、その構想図とはある程度独立して作文を書いていくのです。

構想図を作文にしっかり使うという方法もあります。

構想図の中で作文の材料に使えそうなことを見つけて丸などで囲み、書く順番に番号をつけて作文に書くという方法です。

しかし、いつもそういうことをやっていると、構想図を書き、作文を書くという作業がわずらわしくなってくると思います。

構想図は考えるためのもの、作文は書くためのもの、両者は結びつかなくていいと考えておく方が続けやすいと思います。

ところで、構想図は、作文の課題をあとでほかの人に取材するときに役立ちます。

小学校高学年になると、作文の課題が抽象的になってくるので、子供自身の体験だけでは話題が広がらなくなってきます。

そのときに、作文の課題に関連した話を両親に取材することが大事になってきます。

特に、普段あまりそういう話をすることのない父親に取材することが、子供の語彙力や題材力や思考力を育てます。

そのときに、その子があらかじめ書いた構想図を使うのです。

例えば、日曜日などの時間があるときに、父親に、子供が自分の書いた構想図を見ながら、作文の課題について説明します。

構想図を見て説明するので、説明は自然にくわしくなりますし、その子供が課題をどう受け止めているかが聞いている父親にもわかります。

課題を直接説明するよりも、子供が自分で書いた構想図をもとにしながら説明する方が、聞いている方も、どういうことが課題になっているかよくわかるのです。

そして、父親、又は母親に取材したことを、その構想図の空いているところに、追加してメモとして書き込んでおきます。

このようにすれば、作文を書く前の準備はしっかりできあがります。

この取材の際に、親は必ず具体的な自分の体験に基づいた話をしてあげる必要があります。

たまに、「そんなのはない」とか「わからない」とか言って、子供の取材にきちんと答えない親がいますが、それは親の努力不足です(笑)。

どういうことを聞かれても、子供の取材に、親は自分なりに具体的に答えてあげなければいけないのです。

子供の学力は家庭で決まります。学校や塾で教えてもらって学力が伸びるのではありません。家庭での読書生活と、家庭での親の対応の仕方がほとんどすべてなのです。

参考までに、この文章を書くときに書いた構想図を末尾に載せます。

初めは何を書くか決まっていませんでした。

構想図の話でも書こうと思い、約10分その構想図を書いてみると、書きたい内容がほぼ決まってきました。

その構想図をもとに、それを約1時間で文章として書き上げたということです。

普通、子供たちが作文を書くのには、1時間から1時間半かかります。

構想図を書かずに、作文を直接書くと、その1時間なら1時間が経ってみないと、自分がどういうことを書こうとしたかということがわかりません。

書いている途中に考えが深まることがありますから、作文の結末は1時間後でなければわからないのです。

それが、構想図であれば、10分で最後まで行きつけます。これが構想図の効用です。

短い時間で全体の結末までがわかるので、あとは時間をかけてその結末になるように文章を書いていけばいいのです。

作文を書く時間がないときは、構想図だけ書いておけばそれで作文を書く勉強のいちばんの中心である考える過程は済んだことになります。

構想図は、このように考えるためのものと考えておくといいのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

作文を書く前に構成メモを書かせると、子供はたいてい嫌がります。

そんな面倒なことをするよりも、作文を直接書いた方がずっと楽だからです。

構想図は、そういう構成メモとは違います。

書く準備という点では似ていますが、作文を書くずっと手前の考える過程の練習だからです。

だから、あまり勉強的にならないように、思ったことを自由に書いていくといいのです。

構想図は、最初のころは、誰でも縦か横にまっすぐに書くことが多いようです。

書きやすいのは、用紙のやや上の方から、渦巻状に書くか枝分かれをしたように書く書き方です。しかし、そのあたりの書き方は自由です。

よくマインドマップと間違えられますが、マインドマップとは全然関係ありません。たまたま外見が似たようなものになっているだけです。

楽しくやってみることが大事だということを、ついつい忘れてしまいます。真面目なお母さんほど、「構想図の書き方が下手で……。」と悩んでしまうようです。

何を書いたらいいのか行き詰ったときは、構成図を書くとよさそうですね。

構成図でなく構想図と呼び方を変えるだけで、書く側は少し自由になる気がします。

構成図でなく構想図ですね。

詳しくありがとうございます!息子にも読ませてみます。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。構成図(25) 作文の書き方(108)

先日の講演会で、次のような質問がありました。

「個性を伸ばすことが大事だということがわかるが、受験のための勉強に時間が取られる。どう両立したらよいか」

確かに、受験勉強の間は、読書に没頭したり趣味に力を入れたりする時間はありません。しかし、この両立は簡単なのです。

それは、受験勉強は、半年か一年集中してやればいいということです。何年も前から受験に向けて勉強を詰め込んでおく必要はありません。

早めにスタートしなければ間に合わないと言っているのは、学習塾などの都合によるものです。

受験勉強は合格するための勉強ですから、その勉強の期間はほかのことは犠牲にしていいのです。しかし、それはできるだけ短時間で済ませることです。これが個性と勉強の両立です。

今の受験勉強は、末期症状と言ってもいいと思います。特に中学受験では、訓練しておかなければ決して短時間では解けないパズルのような問題が出されます。

一度解いていればすぐに解けるのですが、試験で初めて見るのではほとんどその場では解き終えることのできない問題です。これを考える問題などと言う人もいますが、それは考える問題でも何でもありません。解き方の知識を知っているかどうかだけの問題です。

こういう訓練をするために、勉強以外の自由な読書や経験の時間を削るのはもったいないことだと思います。

公立中高一貫校の試験問題も、最初は教科書レベルの問題を出すということが建前でしたが、今では私立中学の試験問題と同じように、やはり訓練しなければ短時間では解けない問題が続々と出されています。

勉強ということに自覚のできた中学三年生ぐらいであれば、過酷な受験勉強は本人の成長にプラスになります。

しかし、小学六年生までのまだ勉強の自覚のない時期に、こういう詰め込めばできるようになる勉強に時間をかけるのは、しかも長期間そういうことに時間をかけるのは、プラスとマイナスの差し引きで言えばプラスになることではないと思います。

しかし、これまでは、中学受験が必要になるという事情があったことも事実です。

それは、中学受験で進学校に進んでいれば、勉強の先取りができるということです。既に、公立中高一貫校でも、同じような勉強の先取りが行われています。

高校がが大学の合格実績を上げるための最も有効な方法が、この先取り学習で、受験期の一年前に全過程を終わらせておくことです。そうすれば、残りの一年間は受験勉強に特化した勉強ができます。

一般の高校がカリキュラム通りの授業をして、高校三年生になってから高校三年生の勉強をし、中には高校三年間の教科書の全過程が終わらないうちに受験に突入するのに比べれば、一年間の先取りのアドバンテージは、決定的な差になります。

だから、これまでは無理をしてでも、早めに中学受験をする必要があったのです。

しかし、先取り学習が家庭でできるのであれば、わざわざ受験の合否にこだわることはありません。そして、今はそういうことができる時代になっているのです。

それは、自学自習の教材が充実してきたからです。今はまだ自学自習で先取りの勉強をしている人は少ないと思いますが、やがてこの勉強法がもっと広がってくると私は思っています。

だから、今受験勉強に突入している人は、受験の合否に子供も親も重大な関心を持っていると思いますが、視野を少し広くすれば、合否の結果はどうでもいいとも言えるのです。

学力は、受験の一回で左右されるわけではありません。合格すれば合格したなりに勉強を続けていくことが必要です。合格しなくても同じようにその子なりの勉強を続けていく必要があります。

大事なのは、勉強を続けていくことであって、合格するかしないかは、左の道から行くか、右の道から行くかの違いだけです。それは、自分のペースで家庭学習ができる教材やシステムが誰でも手に入れられるようになってきたからです。

したがって、子供の勉強で大事なのは、むしろ、家庭で勉強する習慣を小学生の早めの時期につけておくことです。

家庭で勉強する習慣と正反対のものが、学校や塾や通信教育に任せる形で勉強することです。家庭は、外部の教育機関の宿題をやる場ではありません。家庭で独自に、学力も、読書も、生活習慣も育てていく場です。

そういう発想の切り換えをする時期に、今は差しかかっているのだと思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

これまでは、受験に合格しさえすればそれで勉強の目的のほとんどは達成されるというような考えがありました。

しかし、大事なのは合否よりも、その後の本人の成長です。

合否は、左の道から行くか、右の道から行くかの違いぐらいでしかない時代になってきたのです。

それは、自学自習の教育環境が昔とは比較にならないほど充実してきたからです。

自分が子供だったら、学校にはたまにしか行かずに、家でのんびり勉強している道を選ぶと思います。学校に行くのは、遊び的な行事のある日だけです(笑)。

あの固いイスに座って、みんなと同じ授業を聞いている苦痛は、今思い出してもうんざりします。

不登校の中には、そういう子も多いのではないかと思います。

勉強は、自分でやった方がずっと能率よく楽しくできるのです。その人の性格にもよりますから、学校の勉強が好きな人はそれはそれでもちろんいいのですが。

受験勉強の考え方、先取り学習について、家庭のぶれない考え方があれば個性と受験の両立は可能ですね。

インターネットが普及し、自宅で先取り学習をすることができるような時代になりましたね。遅い時間まで塾に拘束されずに、自分のペースで一年先取り学習ができることは理想ですね。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。家庭学習(92) 教育論文化論(255)

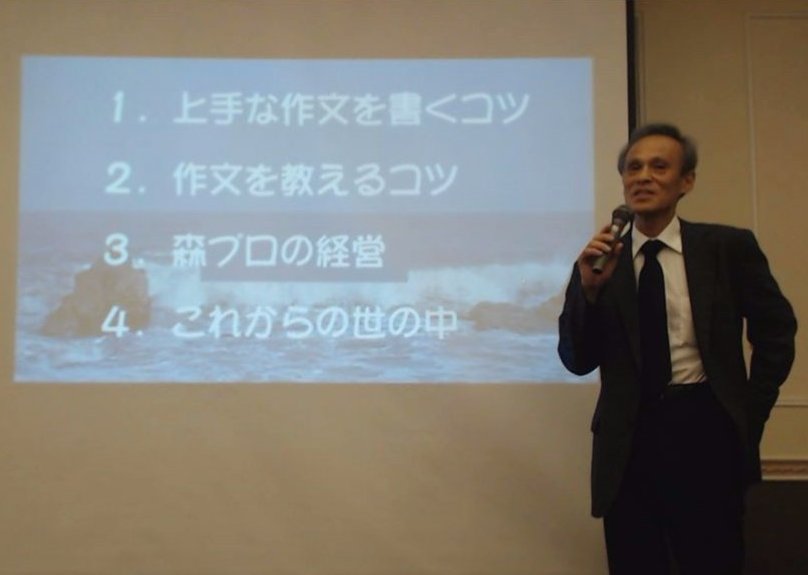

10月29日(土)午後1時から、横浜のワークピア横浜で、講演会とワークショップ・懇親会を行いました。

講演会は、定員60名の座席がほぼ埋まり、そのあとのワークショップ・懇親会は、ちょうど座席ぴったりの32名の参加でした。

当日は、はるばる大阪から来ていただいた方や、埼玉県や千葉県から足を伸ばしていただいた方がいらっしゃいました。

参加されたみなさん、受付その他の事務をやってくれた方、どうもありがとうございました。

講演会の内容は、

1、上手な作文を書くコツ(20分)

2、作文を教えるコツ(20分)

3、森プロの経営(20分)

4、これからの世の中(20分)

でした。

【上手な作文を書くコツ】

・たとえ

・背伸び

・字数

・名言

・スピード

【作文を教えるコツ】

・事前指導

・構想図

・褒める

・受験対策

【森プロの経営】

・きっかけ

・募集

・想念力

・心眼力

【これからの世の中】

・未来

・個性

・教育と文化

・森プロ

そのあとのワークショップ・懇親会では、

1、自作名言の作り方

2、構想図の書き方

3、作文作りゲームの仕方

の練習をしました。

【自作名言】

自作名言の練習は、傑作がたくさんできました。

課題は、「シマウマ」「子供」「おなか」でした。

・シマウマは、シマのある馬ではなく、シマウマという生き物である。

・子供は、風の子でなく、親の子である。

・おなかは、おへそのある側ではなく、おしりのない側である。

・子供は、親が育てるものではなく、親を育てるものである。

・子どもとは、小さな大人ではなく、大きな可能性である。

・おなかとは、へるものではなく、出るものである。

【構想図】

子供と話しながら書く構想図は、初めての人がほとんどだったと思いますが、どのグループも10分間でたっぷり書いていました。中には、A4用紙の裏表に書いた人もいました。

10分で子供と話をしながら構想図が書ければ、苦手な子もすぐにその構想図を見て作文が書けるようになります。

【作文作りゲーム】

作文作りゲームは、参加者が大人の人ばかりだったので、さすがにレベルの高い文章がたくさんできました。

これは、小学3年生ぐらいの子供たちが喜んでやるゲームです。誕生日会などで友達が集まったときにやってみるといいと思います。

ただし、このゲームは2回か、せいぜい3回でやめておくのが飽きさせないコツです。

【今後の予定】

参加された方のうち「○日まで申し込まれた方にお渡しする特典」は、のちほど郵送でお送りします。

今回のような講演会&ワークショップは、今後他の地域でも行っていく予定です。お近くの方はぜひご参加ください。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

ご参加いただいたみなさん、ありがとうございました。

今夏の講演会には、参加の希望がありながら、時間、距離的な理由で参加できなかった人も多いと思います。

今後は、他の都市でも順次講演会&ワークショップを行っていく予定です。

子供に勉強を教えるのは簡単ですが、作文を教えるのは結構難しいです。

それは、「馬を水辺に連れていくことはできるが水を飲ませることはできない」というのと同じような感覚です。

本人がよいものを書こうと思う気持ちがなければ、よい作文は書けません。

これが、答えが合っていればできたことになる普通の勉強と作文の違うところなのです。

今回の講演会では、子供に作文を書かせるコツをいろいろお話ししました。

ご家庭で教室で役立てていただければと思います。

子どもの自作名言、本当にそう思いました。

・子供は、親が育てるものではなく、親を育てるものである。

・子どもとは、小さな大人ではなく、大きな可能性である。

イラストの謎解きをしながらお話が進み、楽しくためになる講演会と、となりどうし会話がはずむ懇親会でした。

大盛況でよかったです。

講演会も懇親会も楽しんでいただけたことと思います。私自身も充実した時間を過ごすことができました。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。講演会・セミナー(0)

言葉の森の作文課題は、小3からは、題名課題と感想文課題になります。

小2までは、自由な題名で書いていたので、小3の題名課題になると、誰も最初はとまどいます。中には、自由なままの方がいいと言う子もいますが、しばらくすると、題名課題の方が焦点が絞れていいと言うようになります。

しかし、初めての感想文課題のときは、どの子もほとんど書けないのが普通です。

実は、小3では感想文課題をやるのはまだ無理があるのですが、今の学校教育の中では、小学校低学年から感想文の宿題を出すところが多いので、それに対応するためにやっているのです。

さて、この題名課題も、感想文課題も、どちらも事前の準備が作文の出来を左右します。

料理では材料七分に腕三分という言葉がありますが、作文も同じです。いい材料が仕入れてあれば、あとはどういうふうに書いてもいい作文になるのです。

この材料集めで大事なことは、自分の体験だけではなく、両親に聞いた話や、今の社会で起きている話を盛り込んでいくことです。

取材によって材料の幅が広くなると、そのテーマを見る視点も一段と高くなってきます。

例えば、11.1週の小6の作文課題は、「うちにある古い物」ですが、単に家の中にある古くなった道具やおもちゃを持ち出して書いてみても、深い感想は書きにくいものです。

ところが、ここに、日本の歴史の中にある古いもの、世界文化遺産の例などを結びつけると、古いということの意味をもう一段深く考えることができるのです。

そして、こういう材料集めに、お父さんやお母さんが参加すると、子供と一緒に家族の知的な対話が生まれるようになります。

子供が小学校高学年になると、父親は子供との共通の話題がだんだん少なくなります。すると、自然に親子の話題が勉強や成績の話だけになってきます。

小中学生のころの思考力は、親子の対話によって育つので、家族でいろいろなテーマを幅広く話し合う機会があるといいのです。

こういう話し合いは、父親が単身赴任の場合でも可能です。

遠方にいるお父さんが、ハングアウトやskypeのグループ通話で参加できるような形で、毎週の家族の対話の時間を決めておくのです。

作文の課題は、ウェブで見ることができますから、お父さんも事前に子供の作文課題を見て準備をしておけば、更に充実した話になります。

こういう親子の対話は、小学校低学年のころからつけておけば、高学年になっても自然に続けられるようになります。

小学3年生の題名課題と感想文課題になったころから、家族で作文の課題について話をする時間をとっていくと、作文の勉強と家庭の対話が連動して、勉強面でも子供の生活面でもより充実した取り組みができるようになります。

今週から、小3~小6のオンエア講座「作文と勉強」モニターを始めました。

その際に、作文の課題に関連したyoutubeの動画を参考資料にしました。こういう動画などを見ながら親子で作文の課題についてのいろいろな対話をしていくと面白いと思います。

小3「たまごやきを作ったこと」

・半熟目玉焼きの作り方

・卵を片手で割る方法

・卵を立ててみる

小4「わたしの好きな食べ物」

・世界で一番美味しい食べ物 ランキングベスト50

小5「木のぼりをしたこと」

・道具を使った木登り

・縄を使った木登り

・手と足の力で木登り

小6「うちにある古いもの」

・日本世界自然遺産]

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

学力も文化力も、基礎になるのは言葉です。

だから、家庭での読書と対話が、学校での勉強以上に子供を成長させます。

しかも、勉強は退屈で面倒なものですが、読書と対話は楽しく気軽にいつでもできるのです。

親子の会話から学ぶことは、机上の勉強以上に多くありそうです。

木登りをしたこと、高いところに登る話は、お父さんの参加で盛り上がりそうですね。お母さんも、けっこうおてんばしているかも。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。オンエア講座(41) 対話(45)

きれいな景色を見ていいなあと思ったときに、それを写真に撮ってしまうと、かえって心に残らないというようなことがあります。

ある本に感銘を受けて、その作者の本を次々に読んでいる間はいいのですが、全集などを買ってしまうと、かえってもう読まなくなってしまうということがあります。

形に残すと、安心してしまう心理が人間にあるのです。

作文の練習として文章を書き写すという練習法があります。

形に残るので、やる方も、やらせる方も、何か確実なことをしている気持ちになります。

しかし、書き写している過程というのは、実は大して心に残っていません。

書くという形に心を奪われているので、かえって内容を心に残すことがおろそかになっているのです。

解く勉強よりも、読む勉強が大事だというのも、同じことです。

問題を解けば、それは形に残ります。問題と解法を読むだけであれば何も形に残りません。

だから、子供も、大人も、その形に残る方をやりたくなります。

ところが、形の残る勉強は、形に残らない勉強に比べて何倍も時間がかかります。

問題を解くのに1時間かかるとしたら、その問題と解法を読んで理解する勉強は、5分の1か10分の1で済むのが普通です。

同様に、文章を書き写す勉強に比べれば、文章を読むだけの勉強は、やはり5分の1か10分の1の時間で済みます。

では、どうしたらいいかというと、文章を1回書き写すよりも、その文章を5回読むだけの方がずっと心に残る勉強になるのです。

今、書き写しの勉強をやっている人は、これを組み合わせるといいのです。

つまり、書き写しが終わったら、その文章を日をおいて5回読むというようにします。

こうすれば、形にも残り、心にも残る勉強になります。

能率がいいのは、読むだけの勉強ですが、勉強に自覚がない小中学生のころは、形に残らない勉強は形骸化しがちです。

そこで、学校も、塾も、親も、形の残る勉強を子供にやらせようとするのですが、本当は子供の自覚を促して、形の残らない勉強をしていくのがいちばんいいのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

新聞のコラムを書き写す勉強をしている人も多いと思います。

私だったら、子供にそういう勉強はすすめません。

なぜなら、自分が子供だったらそんなことはやりたくないからです。

それよりも、好きな本を読んでいる方が気楽でいいからです。

しかし、大人の人はどうしてわざわざそういう苦労する形の勉強をさせたがるのかなあと思います。

勉強は、小1のころのスタートが大事です。

このころに形に残る勉強を始めると、それがそのまま続いてしまいます。

途中で形に残らない勉強に切り換えるのはなかなか大変です。

最初から、形に残らない勉強を家庭学習の中心にしていくといいのです。

それは、例えば同じ文章を繰り返し読むというような勉強なのです。

私が子供時代も、ノートにきれいにまとめることで満足し、肝心な内容は全然覚えていなかった、という無駄の多い勉強をしていました。

楽で効率的な方が、勉強も楽しくなりますね。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。勉強の仕方(119) 音読(22)