12月8日以降、記事を更新していませんでしたが、ちょうどいろいろと出かける仕事などが重なってしまったためです。

明日、12月9日には記事を更新する予定です。

最近読んだ本で面白かったのは、

「公教育をイチから考えよう」(リヒテルズ直子・苫野一徳)

「老いる東京、甦(よみがえ)る地方」(牧野知弘)

「日本の未来を考える6つの特別講義」(大前研一)

でした。

こういう本を読むと、世の中は確実に変化していて、その変化が加速していることがわかります。

インターネットの時代には、情報だけでなく現実の変化も速いのでしょう。

こういう時代に大事なことは、変化に合わせるのではなく、自分自身が変化を作り出す気持ちでいることだと思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

「老いる東京、甦(よみがえ)る地方」(牧野知弘)、面白そうですね。東京はもう土地もなく、地方に進出でしょうか。私も読んでみます。

高齢者の比率は、東京も田舎も代わりませんが、東京は高齢者の絶対数が多いので、やがて医療も介護施設も間に合わなくなるということです。

しかし、田舎はこれまでミニ東京化することを目指してきました。

これからの田舎は、東京に上ることを考えるのではなく、東京から下る魅力的な個性を生かしていく必要があるという話です。

言葉の森も、この路線を参考にしてやっていく予定です。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。未分類(378)

数年前、ネット教育の大きな可能性として紹介されたMOOCは、大前研一氏の話によると、その後はあまり成功しているとは言えないようです。その原因は、オンラインという仕組みでは、受講者の意欲が長続きしないということにあります。

大前氏は、新しいネット教育の方向として、カーン・アカデミーのやり方を評価していますが、これも、話を聞く範囲ではそれほど進展するようには思えません。その原因は、やはり受講生の意欲の問題です。

日本では、ネット教育としてスタディサプリが広がっていますが、これもオンラインの授業をひとりで受講するというだけでは、勉強する目的のはっきしている生徒以外は意欲的に続けることは難しいかもしれません。

ネット教育の中には、マンツーマンの英会話教育のように、今は成功している例もありますが、これはもともとコストの高かった分野だからできることであって、教育の幅広い分野にわたって適用できるものにはなりません。

マンツーマンのネット教育は、現在は一応いろいろなところで行われていますが、それはskypeのような便利なネット環境ができたということだけに依拠した新しい教育の仕組みですから、教育環境の大きな進歩ということにはなりません。

そこで、言葉の森が今考えているのは、次のようなやり方です。

第一は、ネット教育は、家庭での親子の対話につながる形で進める必要があるということです。ネット上での先生と生徒の人間的なつながりだけでなく、家庭というリアルなつながりが背景にあって初めて地に足のついた教育ができます。

第二は、教える時間とともに、実習の時間と評価の時間を確保することです。ネットで授業を聞いて、あとで自分ひとりで勉強するという形では、改めて学習する時間をとりにくくなります。ネット上で実習の時間も確保しておくことが必要で、それをオンライン上でチェックすることも必要になります。

第三は、生徒の発表と交流の場を確保することです。勉強の意欲は、生徒どうしの交流の中で生まれます。交流の中には、勉強の中身とはあまり関係のないものも出てきますが、そういうつながりが勉強の意欲に反映してきます。

第四は、自学自習の効果的な仕組みを作ることです。これは、江戸時代の寺子屋教育の方法が参考になります。種類の少ない精選された教材で、繰り返し勉強する仕組みを作り、その結果を評価できる仕組みを作ることです。

第五に、これらの方向を支えるために、ネットとパソコンの利用の仕方をもっと簡素化することです。

これらの原則をもとに、今、言葉の森のオンエア講座では、次のようなことを行っています。

第一は、オンラインの子供たちの勉強のあと、父母との自由な懇談の場を設けることです。

第二は、子供たちがその場で実習を行い、実習の結果を最後に先生に見せるところまでを授業時間内に行うことです。

第三は、実習の結果を全員が発表できるようにすることです。そのためには、実習の課題の中に誰もが容易にできるものを入れることと、結果のアップロードを容易にできる仕組みを作ることが必要になります。

この、父母懇談、実習確保、全員発表というやり方を、今後、寺子屋オンエアとオンエア作文にも生かしていくことを考えています。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

これまでのオンエア講座は、授業の時間が長く、内容も難しすぎたのではないかと思っています。

今後は、授業は短めにし、誰でもできる内容を入れ、生徒の実習と発表の時間と、父母懇談の時間を確保していく予定です。

ネットワークを利用した教育は、世界的には進んでいるように思っていましたが、まだ多くは試行錯誤の段階にあるようです。

だから、むしろ日本の寺子屋教育を生かしたネット教育の可能性が今後発展するのではないかと思います。

確かに通信教育も、なかなか一人では最後まで進めることが難しいですね。何かプラスアルファがあるといいですね。

いつでもできると思うと、やらなくなるものですね。意欲的に続けるには、強い意志が必要ですね。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。ICT教育(1) オンエア講座(41) 寺子屋オンライン(101) 寺オン作文クラス(2)

12月7日(水)11:00より、横浜港南台バーズ1Fのドゥファッションプラザで、書籍「小学校最初の3年間で本当にさせたい『勉強』」の販売と、出版記念講演(45分間)を行います。

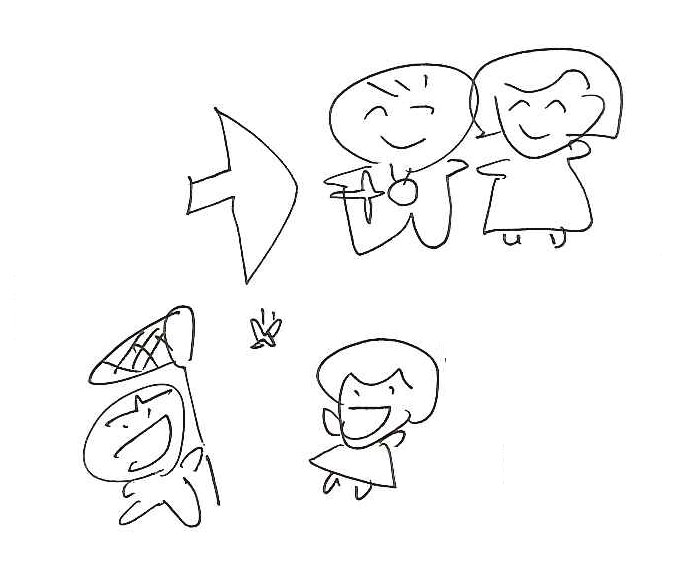

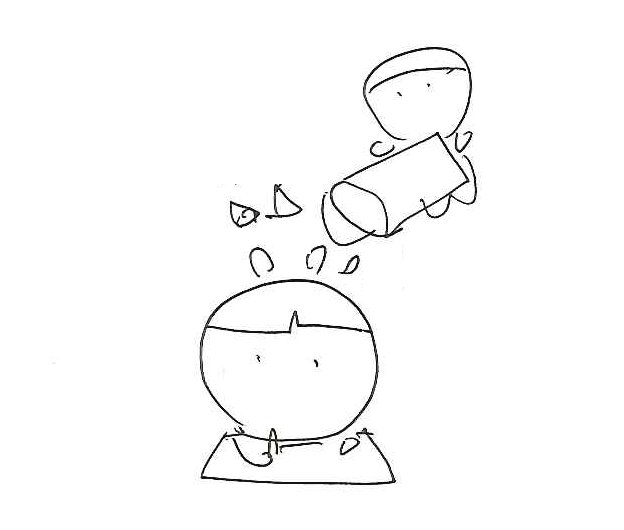

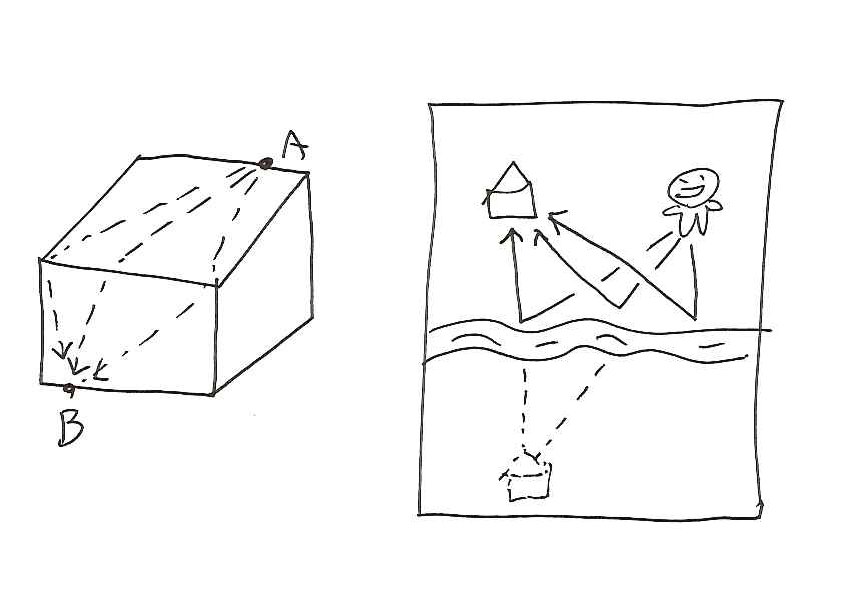

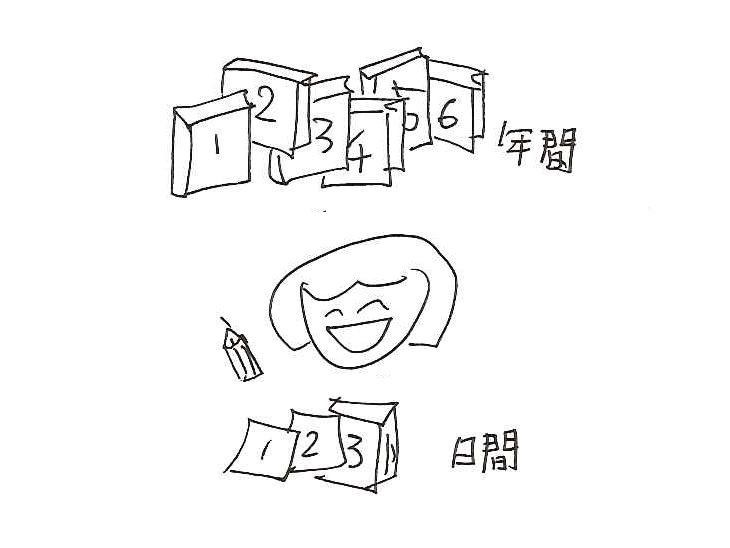

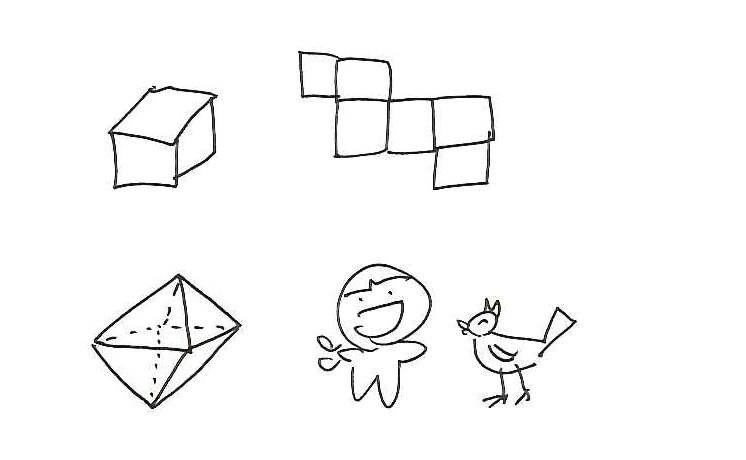

以下、その講演の際に使う絵です。

昔の子供は勉強しなかった。

今の子供は夜中まで勉強している。

パズルの知識を詰め込むような勉強が多い。

考える問題と思われているものも知識の問題。

小6生12人、6年間の勉強を24時間でマスター。

高校入試の数学、ほぼ0点がほぼ満点に。

「どうして赤からすぐ青になるのに、青からは黄色になってから赤になるのかなあ」

知的な楽しさがある「理科好きな子に育つふしぎのお話365日」

経験と個性の大切さがわかる「一魚一会」

森の学校で、夏休み・土日の自然寺子屋合宿という未来。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

勉強は新しいことを理解するという点では本来楽しいものです。

今の勉強がそうなっていないのは、勉強が差をつけるための勉強になっているからです。

「勉強せずに」というのがいいですね(笑)。

シェアします♪

子供時代の貴重な時間の使い方をもう一度よく考えてみる必要がありそうですね。

楽しみですね。

確かに小学生の頃は、ランドセルをおくとすぐに外に遊びに行っていました。(^^♪

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。言葉の森のビジョン(51)

中国の2013年の大学卒業者は700万人です。

日本は毎年60万人です。

学歴インフレの状況では、大学を卒業したというだけではもう何も価値がないということです。(大前研一さんの本より)

日本では、今はまだ、一応大学を出ていれば何とかなるだろうという考えが強いと思います。

何とかなるだろうというのは、ちゃんとした仕事について生活していけるだろうということです。

しかし、現実はもうそうではなくなっています。

また、仕事についていても、若い人はかなり高い割合で離職をしています。

その離職の原因も、根性がないからというようなことではなく、その仕事に未来の展望が持てないからなのです。

つまり、世の中全体に、新しい方向に向かって発展するものが見つけにくくなっているのです。

これと同じ状況が生まれたのが、長く平和の続いた江戸時代でした。

新しい需要が生まれない中で、消費も生産も縮小する形で均衡していったのです。

世界では、今はまだ途上国や新興国の間で、新しい需要が生まれているように見えますが、現代の人類の生産力のもとでは、それらの需要が埋め尽くされるのはかなり早いはずです。

その中で、日本がこれから目指す道は、多様で個性的な文化を創造していくことです。

この場合、大事なことは「創造」ということです。

文化というと、多くの人は、絵画や音楽やスポーツのような既にあるものを思い浮かべがちですが、そういうすぐに思い浮かべられる文化的なものは、もはや過去の文化で、それらに新しい社会を作り出す力はありません。

まだ名前もないようなものを新たに創造することが、これから求められる文化の創造で、それによって現代の経済の行き詰まりも打開されていくのです。

そういう文化の創造を担う人は、自分の個性にこだわりを持つ人です。

具体的な例で言うと、いつもハコフグちゃんの帽子をかぶっているさかなクンのような人です。

学歴インフレは、これから更に進みます。

経済のデフレは、過去に価値あると思われていたもののインフレに対応しています。

だから、これからの子供の教育で大事になるものは、勉強+個性で、その個性の度合がますます大きくなるような時代に私たちは生きているのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

世の中の変化は早いので、今の大人が自分の若いころを基準にして考えていることはどんどん時代おくれになっています。

時代おくれどころか、時代に逆行していることもあります。

大事なことは、みんなと同じというのがいちばんリスクが高いということです。

学校の成績がよいと親は安心すると思いますが、成績がよいだけの人は、今は掃いて捨てるほどいます。

これが、現在の学歴インフレの状況です。

これからは、個性がないと生き残れない(とは言わないまでも、それに近い)世の中になっていきます。

だから、個性の核を見つけた人にとっては、これからの社会は理想的な社会になるのです。

これからの時代、計算が早い、公式を覚えている、それだけでは太刀打ちできない時代ですね。

自然から学ぶことはたくさんあります。机上の勉強よりも、小学生時代は、友達と遊び、自然の中をかけまわり、めいっぱい遊んでいきたいですね。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。教育論文化論(255)

受験作文コースの生徒のオンエア特別作文講評は、12月1週で終了します。

昨年度は、受験作文コースの生徒のほぼ全員からそれまでの自信作を提出してもらい、その作文についてそれぞれ10分程度の特別講評を行いました。

今年度は、特別講評の回数をもっと多くとってもらえるように、ハングアウトの会合で講評を行う形にしました。

しかし、逆に、ハングアウトの参加に慣れていない人が多かったせいか、参加者は多くありませんでした。

この特別講評は、かなりレベルの高いもので、話を聞くだけでプラスになるものが必ずありますが、参加しにくかった点が今年度の反省点として残りました。

次年度は、もう少し参加しやすい形を工夫していく予定です。

なお、このあとの作文や志望理由書の特別講評は有料になります。

受験作文コースの生徒の場合は1作品3,240円、受験作文コース以外の生徒の場合は1作品5,400円ですのでご了承ください。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

作文や志望理由書には、書くコツがありますね。しっかりコツをつかんでおきたいです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。受験作文小論文(89)

暗唱検定には、これまでに約25名の人が合格しています。

小学校2、3年生の生徒が比較的多く、小学5年生や6年生の生徒もいます。

これまで、暗唱検定は6分以内、読み間違い1か所以内としてきましたが、百人一首などは6分以内では苦しいので、これからの暗唱検定は、7分以内、読み間違い1か所以内とします。

なぜ速く間違えずに読むようにするかというと、暗唱というのは、思い出して言うのではなく、丸ごと自分の身体の一部になっているかのように言うことが大事だからです。

しかし、百人一首のように、独立した歌が並んでいるようなものを暗唱する場合は、ある歌と次の歌の間に関連性がないので、かなり覚えにくくなります。

このようなときに、早く連続して言えるようにするには、それぞれの歌の頭文字だけを先に覚えて、それからその歌を覚えるという方法があります。このやり方は、勉強などで何かを覚えるときにも使えます。

しかし、そういう形で覚えると、覚えるのは早くできますが、流れるように暗唱するようになるには逆に時間がかかるようになります。

音読を繰り返すだけで暗唱できるようにするという方法は、最初は時間がかかりますが、いったん暗唱できるようになると淀みなく言えるようになります。

どちらの方法でも、最終的にはスムーズに暗唱できるようになりますから、自分のやりやすい方法で取り組んでいくといいと思います。

暗唱の仕方などでご質問のある場合は、facebookグループの「暗唱の小道」やオープン教育の掲示板などをご利用ください。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

実は、こんなに暗唱のできる生徒がいるとは、最初は思っていませんでした。しかし、結構みんながんばっていて、しかも高学年の生徒までしっかりできているというのは驚きました。

暗唱は毎日の積み重ねですから、気の長い勉強です。だから、お母さんの協力があって初めてできると思います。

暗唱検定の約3,000字の制限時間を7分としました。(これまでは6分)

それは、百人一首の暗唱の場合、6分では苦しいところがあったからです。

しかし、7分というのは、1文字も間違えずに淀みなく読んで初めて達成できる速さです。

なぜこのように速く完ぺきに読むのが大事かというと、思い出しながら読むような読み方では、その暗唱が自分のものにならないからです。

暗唱の理想は、ちょうど九九を唱えるような感じの読み方をすることです。

ありがとうございます。7分まではまだまだ先は長いですが、頑張って続けていきます。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。暗唱(121)

「子どもはどこかに着くことを望んでいるのではないのです。かれはただ歩きたいのであって、かれをほんとうに助けようとするなら、おとなは(自分と)同じ歩調で歩くことを期待したりしないで、かれのあとからついていかなければなりません。子どものあとについていくことの必要性をここで明らかにしましたが、それは、まさに教育のあらゆる側面とあらゆる領域での一般に通ずる規則なのです。」「モンテッソーリの教育」(あすなろ書房)より

子供が、勉強で何かわからないことがあると、大人はすぐに教えようとします。しかし、このすぐに教えようとすることが子供の成長を阻害していることが多いのです。それは子供が自分で考える楽しみを味わえなくなるからです。

ところが、見た目には、すぐに教えた方が早く身についたように見えます。これが錯覚を生み出します。

教えてもらって理解したことは、時間がたつと忘れます。

自分の内面から考えて理解したものでないと、それは単なる知識ですから、忘れるのも早いし、ほかに応用することもできません。

当面の成績上昇には役立ちますが、長い目で見ると学力の向上には結びつかないことが多いのです。

では、どうしたらいいかというと、大人は教えたくなる気持ちをいったん抑えて、ワンテンポ遅く対応するようにするのです。

例えば、子供が算数の問題でできなかったところを持ってきて、「わからないから教えて」と言ってきたら、そこですぐに教えるのではなく、次のように言うのです。

「これは難しいね。お母さんにもよくわからないから、もう一度解法を読んでみて、もしわかったら教えてね」

それでもなお子供がわからないという場合は、教えてもかまいません。

しかし、この教えることをワンテンポ遅らせる対応を続けていると、子供はだんだん自分で考えようとする姿勢を持つようになります。

そして、やがて、すぐ人に聞くのではなく、自分で考えてみる方が楽しいと思うようになるのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

子供が何かわからないことでつまずいているとき、先生が、

「じゃあ、教えてあげようか」

と言うと、

「あ、待って。言わないで。自分で考えるから」

と言う子がよくいます。

人に教えてもらうより、自分でわかりたいというのが人間の本来の姿なのです。

勉強というのは教わるものだと思っている人が多いと思いますが、本当は、教わるよりも自分で考えて理解する方がずっと楽しいのです。

確かに教えてもらったことはすぐに忘れますね。(^^♪

人生には、すぐに答えが見つからないことが多いので(笑)、自分で考える習慣をつけておくことは大切ですね。

自分で考えて理解できたという成功体験を積み重ねることが子供の自信につながるのでしょうね。

ついつい口も手も出したくなる我が子の勉強……。

自分で調べたり、考えたりしながら、自分なりの答えに辿り着けるように誘導するのが親の役目……ということですね。

親は「待つ」という我慢を覚えないといけないですね。

教えないこと、これは賢い子を育てるテクニックかもしれません。

確かに「ちょっと待って。」と言うと、解き終わっていることが多いです。(^^♪

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。勉強の仕方(119)

言葉の森の通信作文教室のよいところは、毎週担当の先生からの電話指導があることです。

普通の通信教育は、ビデオの一斉授業だったり、赤ペンの先生がいるとしてもその先生と接触があるわけではなかったりするので、最初の物珍しい時期が過ぎると、子供が飽きてしまうことがあります。

言葉の森の場合は、担当の先生がその子の反応を見ながら話をするので、先生はいろいろ工夫が必要になりますが、その分子供は意欲的に取り組めます。

しかし、私は、この状態はまだ不十分だと思っていました。

第一は、子供どうしの交流の機会が少ないことです。小学生も4年生以上になると、先生と生徒の関係よりも、生徒どうしの関係の方が重要になってきます。友達がやっているから自分もやるというようなことがよくあるのです。マンツーマンの通信教育では、その点が不足します。

第二は、電話指導では10分間の声だけのやりとりになってしまいます。話をするだけでも十分ですが、やはり相手の顔が見えた方が話にも実感がこもります。

そこで、今取り組んでいるのが、寺子屋オンエアやオンエア講座など、ハングアウトを使って生徒と先生、又は生徒どうしが画面を見ながらやりとりする仕組みです。

その6、7人の少人数のグループというのは、勉強をする上でかなり効果があります。それは、参加者全員が発言したり発表したりする時間的な余裕があるからです。

また、オンラインの授業ですから、教科や進度によるクラス分けがかなり細かく対応できます。今はまだ人数がそれほど多くないので、そういう細かいクラス分けはしていませんが、これから生徒が増えれば、どの生徒も自分に合ったクラスを選べるようになります。

だから、これからのこのオンエア指導を増やしていきたいと思っています。

しかし、私は、この細分化されたオンラインのグループ授業もまだ不十分なところがあると思っています。それは、やはり、人間にはリアルな接触も必要だからです。

そこで考えているのが、夏休みや土日などに子供たちが合宿教室で勉強をしたり遊んだりする仕組みです。

自然の多いところで、日中は学年の違う子供たちが自由に遊び、夜と朝はそれぞれが自分の学年と進度に応じた勉強をオンラインで行うという形の取り組みです。

現在、この合宿教室、森の学校オンエアを具体化しようと思っているところです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

のびのび成長できそうです。

時間を有効に使うことができ、一日一日が楽しくなりそうです。

最近は、自分の目的のために勉強するのではなく、勉強自体が目的になっているように感じます。机上の勉強のほかに、めいっぱい遊ぶことも大切ですよね。自然から学ぶこともたくさんあります。森の学校楽しみです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。森の学校オンライン(2)