論理を学ぶというと、いかにも頭がよくなるような感じがしますが、論理にはそういう力はありません。

論理の反対にあるのは感覚ですから、論理を学ぶことによって感覚的なものの見方から離れることができるという利点があるのです。論理の役割は、そこまでです。

論理の典型的な例は、三段論法です。「AがBであり、BがCであるならば、AはCである」というような論理は、見方を変えれば、当たり前の話で、最初からわかっていたことをわざわざ遠回しに言っているようなものです。

しかし、この論理が、感覚との対比で役に立つこともあります。

その一つの例は、「変数の数以上の等号の数があれば、その変数は特定できる」などという論理です。

これは、数学の方程式や因数分解のような論理に似ています。直感的に考えたのでは決して確かとは言えないことが、論理的に考えると確かだ言わざるを得ないというのが論理の特徴です。

この論理的な考えが実際の役に立つ例として、センター試験国語の勉強があります。

センター試験の国語は、選択問題で答えが一つの定まっていますから、論理的に考えれば必ず正解に行き当たります。

国語のテストだから感覚的に考えていいのだと考えると、かえって不正解になるのです。

論理を学ぶと、世の中はすべて理屈どおりに成り立っているのだということに確信が持てるようになります。

これが、数学の勉強をする意義です。

プログラミングの勉強も、こういう論理への確信を持てるようになるという点で意義があります。

しかし、論理が役立つのは、こういうところまでです。

論理を学ぶことが頭をよくするわけではないと書きましたが、では、頭をよくするのはどういう学習なのでしょうか。

それは、「難読」です。難読というのは、ここだけの造語で、難しい文章や本を読むという意味でつかっています。

私が学生時代、最初にサルトルの「存在と無」を読んだとき、なかなか理解できなかった言葉が、即時存在、対自存在、即自かつ対自存在という3つの概念の区別でした。

これを自分なりに何度も考えてやっと理解できたときに、ものの味方の新しい地平が開けた気がしたのです。

こういう時間のかかる読み方を経験すると、速読というのは、表面的な理解には使えるが、深い理解には使えないということがよくわかります。

速く読む力をつけることは大事ですが、もっと大事なのは深く読む力です。

このサルトルの即時かつ対自存在という概念のもともとの出どころはヘーゲルでした。

ヘーゲルは、教科書的な説明では、正反合というわかりやすい考え方でまとめられていることが多いのですが、ヘーゲルの本質はもっと深いものです。それは、物事がその発展の過程で、次第にその物事以外のものを生み出し、それがもともとの物事を否定し、新しい物事が生成されるという世界観です。「精神現象学」には、その具体例が豊富に書かれています。

頭をよくするのは、論理を学ぶことによってではなく、こういう新しい概念を理解することによってです。

しかし、小学生の子供に直接難しい本を読ませることはできません。

だから、子供には、難しい本の代わりに、自然科学の本を読ませるといいのです。人文科学や社会科学は、仮説を述べていることが多いので、確実性のない知識もかなりあります。

しかし、自然科学は、仮説の部分ももちろんありますが、実際の自然現象として説明できる確実なものが豊富にあります。その自然現象の理解を通して、新しい概念を理解することができるのです。

自然科学の分野で新しい理解を得たときに、子供は感動します。その感動は、知的な喜びにつながる感動です。

この感動が更に深く知りたいという知的好奇心を生み、そのことによって更に深い理解をすることで子供の頭はよくなっていくのです。

だから、頭をよくする子育てで大事なことは、自然を学ぶ機会を作ること、それを難しい本の読書に結びつけることなのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

先日、保護者の方から、「論理を勉強した方がいいですか」と質問を受けました。

論理的にものを考えることは大事ですが、それはわざわざそのために何かをするようなものではありません。

数学の勉強をしていれば、論理的にものを考えることは自然にできるようになります。

論理よりも大事なのは、考える力をつけることで、それは難しい本を読むことです。

しかし、難しい本を読むというのは、小さい子にはまだできないので、その代わりに自然科学を学ぶようにするといいのです。

数学の悪口を言うようですが(笑)、数学の勉強をしても頭はよくなりません。数学の成績がよくなるだけです。

頭がよくなるのは、自分がまだ知らない新しい概念を身につけることによってです。

その教材が、優れた論説文なのです。

妙に納得してしまいました。

論理的思考という言葉は子育てや教育分野でとても好まれる言葉だと思いますが、論理的思考は役割であって目的ではない。

英語の成績がよくても英語が使えるようにならないのと似ています。

ボケ防止のためにも難読に挑戦したいと思いました(笑)。

国語のテストは、感覚的に考えて解けると思ったら大間違いですね。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。科学(5)

アマゾンがstemクラブを開始しました。

stemとは、Science, Technology, Engineering and Mathematicsです。

科学的なことに対する関心は、幼少期からの科学的な遊びで育ちます。

そして、勉強というか学問に最も大切なものは、この関心、意欲です。

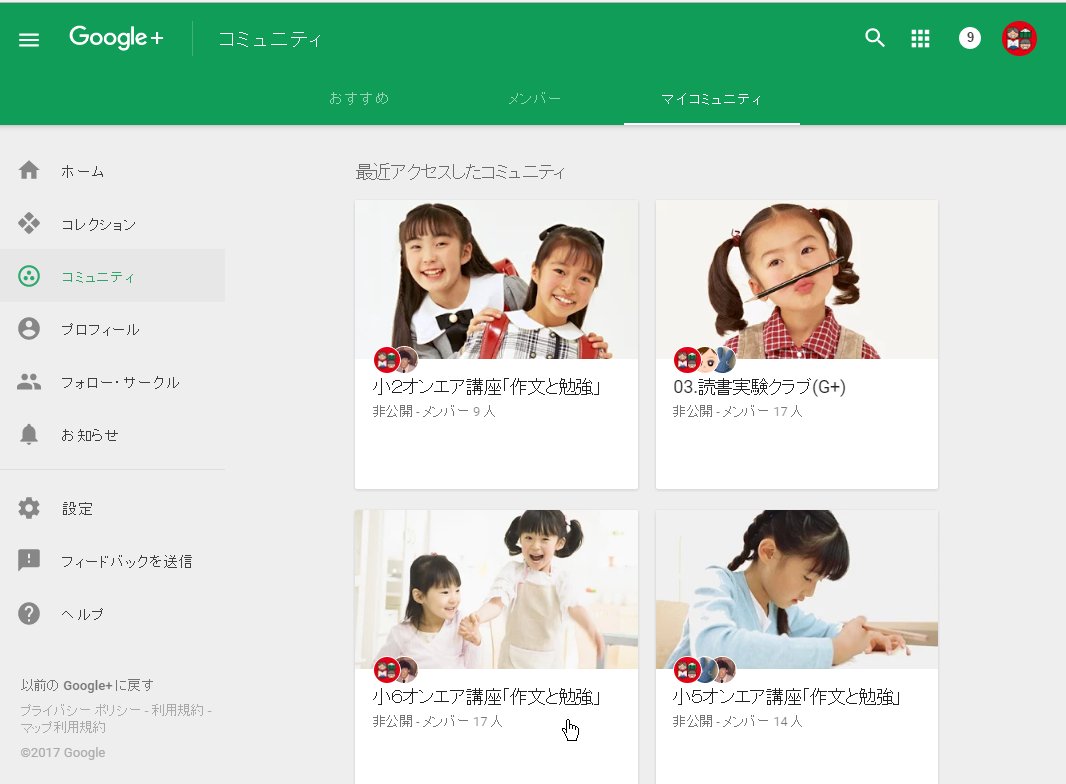

言葉の森では、これまで小1~小3の子を対象にした読書実験クラブをオンエア講座として行ってきました。

人数は6名程度でしたが、この講座はとてもレベルが高く、しかも毎回笑いがあるような楽しい参加型の企画でした。

しかし、時間的に参加できない方も多かったと思うので、今後は、単発の科学実験と読書のオンエア特別講座を行っていきたいとい思っています。

ちょうどそんなことを考えていたとき、アマゾンが、ステムクラブ(stem club)を開始したというニュースを見ました。

このステムクラブの企画は、とてもいい内容だと思いますが、弱点が3つあると思います。

第一は、アメリカでしかまだ始まらないことです。

第二は、アマゾンの独占賞品しか扱わないことです。

第三は、その遊びが家庭に任されているので、子供どうしの交流がないことです。

言葉の森の科学実験読書クラブなら、この3つの弱点は解決できています。

facebookグループの「親子で遊ぼうワンワンワン」などで、毎回のstemグッズを選んで企画をしていきたいと思っています。

また、stemとは別に、日本の文化的行事を復活させるという意味で、季節の行事のオンエア特別講座なども企画していきたいと思っています。

ちょうど小1~小2は、作文が自由な課題なので、こういう企画と毎週の作文を連携させることができます。

また、その作文をプレゼン作文発表会などで生かせます。

そして、話はどんどん進みますが(笑)、その発表の記録を電子出版で残しておくのです。

また、今度、那須で自然寺子屋合宿を本格的に始めますが、その合宿の自然の中で自由研究を行い、そういう記録もその子の電子出版で残しておけるようにしたいと思っています。

====

Amazon、科学おもちゃの定期購入サービスを開始

http://jp.techcrunch.com/2017/01/25/20170124amazon-launches-a-subscription-service-for-stem-toys/

月々19.99ドルで、毎月自宅に教育玩具が送られてくる。同社によると、おもちゃはAmazonが選び、必ず年齢に相応のものを送るという。そしてもちろん “STEM” [Science/Technology/Engineering/Mathematics]の名が示す通り、おもちゃは、科学、技術、工学、および数学の分野に焦点が絞られる。

ただしこの定期購入プログラムは、どんなSTEM玩具でも送るわけではなく、最近発売されたものかAmazonが独占で取り扱っている商品に限られる。

登録するには、STEM Clubのページへ行き、子供の年齢(3~4、5~7、または8~13)を選ぶ。最初のおもちゃは一週間以内に届けられ、送料は無料。それ以降は月に一度のペースで送られてくる。同サイトによるとサービスの提供範囲は米国のみ。

====

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

とても楽しそうですね!! ワクワクします♪

単発だと参加しやすいですね。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。オンエア講座(41) 遊び(6) 言葉の森のビジョン(51) 合宿(14)

今日は、短い話です。

トランプ大統領の就任式の演説の一文に、次のようなものがありました。

====

What truly matters is not which party controls our government, but whether our government is controlled by the people.

本当に大事なのは、どちらの党が私たちの政府を統御しているかではなく、私たちの政府が国民の手によって統御されているかどうかだ。

====

これがなぜ切れ味がよいかというと、言葉の森で、中高生の生徒に教えている「○○はAではなく、Bである」という輪郭のはっきりした表現が使われているからです。

そして、もうひとつは、言葉の森で、中学2年生の課題として勉強している「大事なことはAでもなく、Bでもなく、Cである」という、より高い次元でまとめる形の表現が使われているからです。

よく練られた文章には、このような光る表現がところどころに使われています。

作文の勉強をする人は、そういうよい表現という観点から文章を読んでみるといいと思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

こういう表現を意識せずに使えるようになったら本物ですね(笑)。

大統領や首相のスピーチというのは、マスメディアを通して聞くのではなく、直接自分で聞くことが大事です。(この場合は「読む」ですが)

内容のあることを言っていることが多いのです。

今回のトランプ大統領のスピーチと同じように、別の意味で、オバマ大統領のヒロシマのスピーチも感動的でした。

もちろん、安倍首相のハワイでのスピーチも素晴らしい内容でした。

何でも、マスコミの解釈を鵜呑みにせずに、直接自分の目で見ることが大事です。

学んでいる内容が、大統領スピーチなどで使われいると嬉しいですね。

よいスピーチを暗唱する、というのもとてもいい勉強になるのではないでしょうか。

よいスピーチを読む、というのも勉強になりそうですね。

「切れ味のよい表現」がいかに人を説得する力があるかということがわかります。

トランプ氏のスピーチにも王道が使われていたのですね。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。作文の書き方(108)

先日、ホームページに、子供の遊びのひとつとしてキギレゴというものを提案したことがあります。

それは、子供たちの紹介してくれる遊びにレゴがとても多かったからです。

レゴは、1箱2000円とか3000円とかするので、結構高額です。

サンタさんがクリスマスプレゼントに持ってきてくれるぐらいの豪華なおもちゃです。

そこで、考えたのが、木切れを使う方法です。

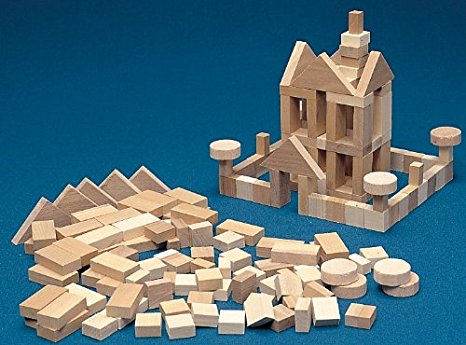

ここに写真で表示した木切れは、いろいろなサイズのものが80ピースぐらい入って400円ちょっとです。もしこれを2000円分買ったら、かなりボリュームがあります。

△木材ブロックセット

http://amzn.asia/alYrjvC

このふんだんに使える木切れを、両面テープを使ってくっつけるのです。

最近は、片手で操作できる使いやすい両面テープが出ています。薄いテープなので、かなり長く使えます。

下の写真にあるテープのりは、1個200円ぐらいで、27m分も使えると書いてありました。

なぜ、こういうキギレゴのようなものを考えたかというと、答えがある遊びは最初は魅力的に見えても、飽きるのも早いからです。

それに対して、答えがない遊びは、最初は魅力的には見えませんが、飽きずにずっと遊べることが多いのです。

もちろん、どちらか一方があればいいというのではありません。

勉強と同じで、答えのある勉強も、答えのない勉強もどちらも大切です。

しかし、現代社会では、答えのない遊びや勉強の方に重点を置いた方が、ちょうどバランスがとれると思ったのです。

△テープのり(コクヨ、トンボ、プラスなどからいろいろな製品が出ています。写真はコクヨのドットライナープチ)

http://amzn.asia/3UTkzeO

△キギレゴの作り方

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

木切れを使った遊びのよいところは、材料がふんだんにあることです。

そして、既成の遊びよりも、答えがないので、自由な発想ができることです。

大人が手間や費用をかけない方が、よいものができることも多いのです。

レゴで遊んでいる子がとても多かったので、木切れを使った遊びを考えてみました。

これなら材料はふんだんにあります。

しかも、遊びの自由度が高いので、想像力がふくらみます。

いつか、キギレゴ作品発表会をやろうと思っています。

木をつかうと、ぬくもりも感じますね。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。遊び(6)

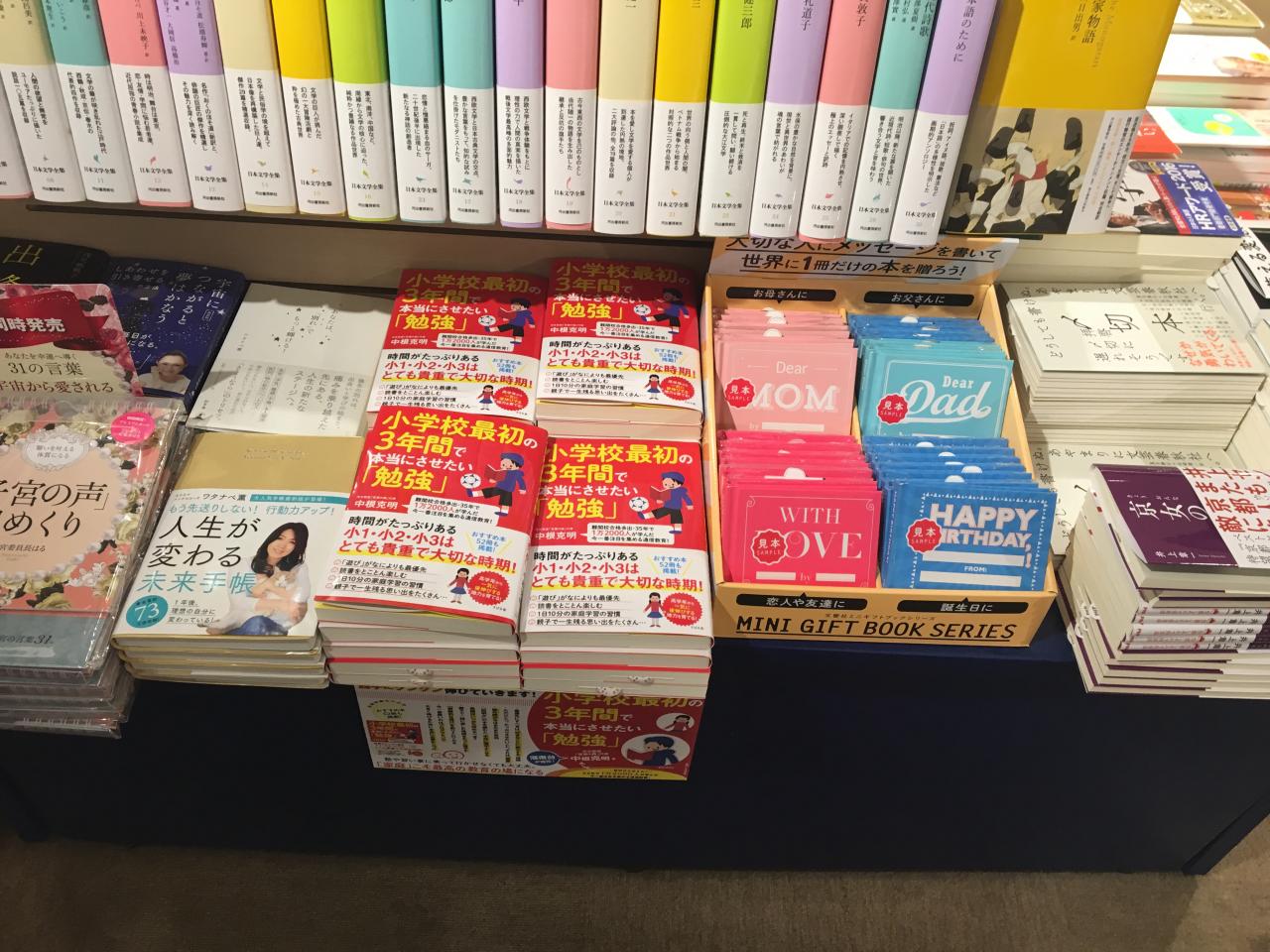

△横浜駅東口ルミネの有隣堂書店

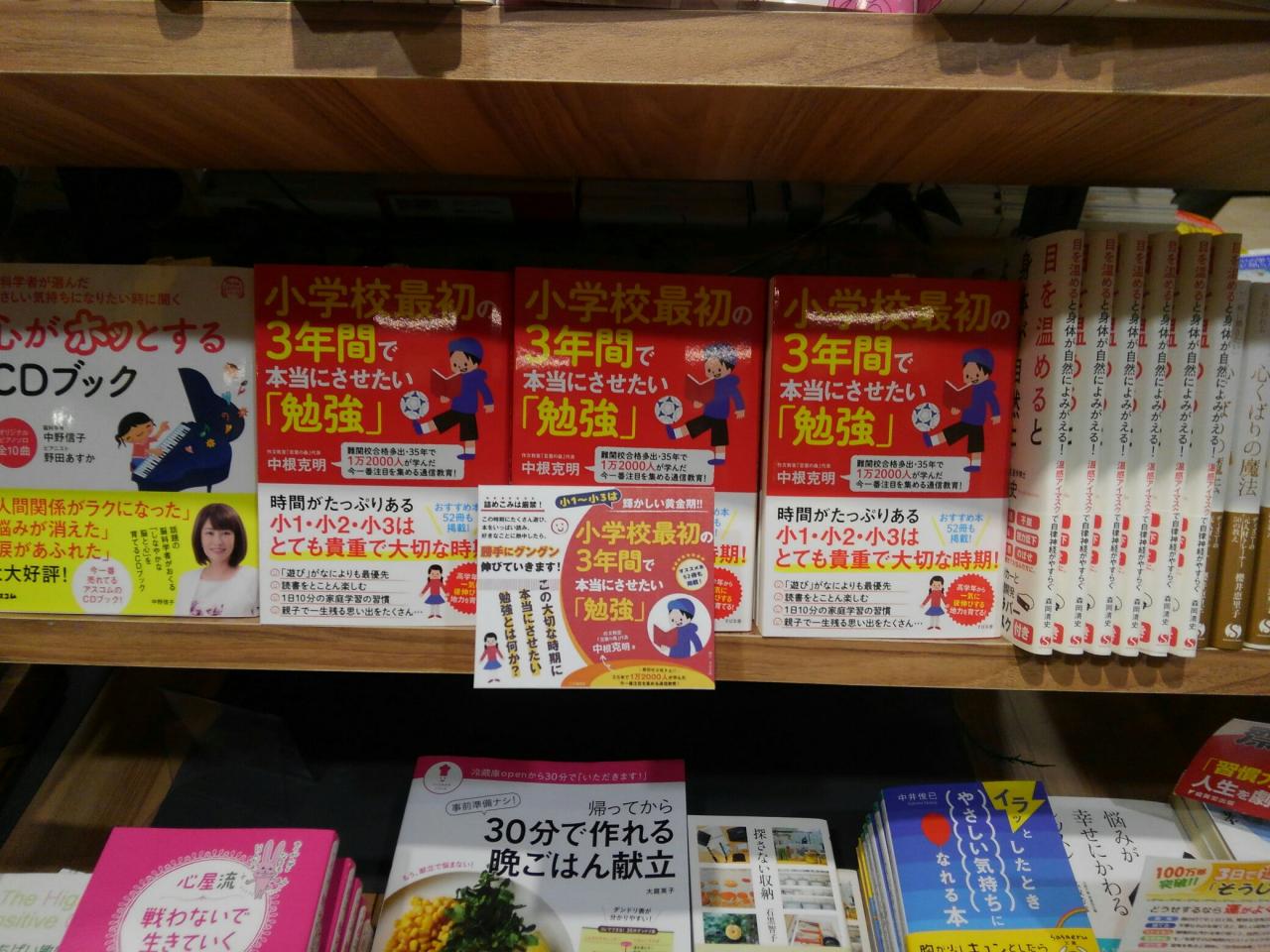

「小学校最初の3年間で本当にさせたい勉強」の本が、各地の書店で平積みや面陳列で展示され販売されていました。

ご購入いただいたみなさん、ありがとうございました。

△横浜駅西口有隣堂書店

△埼玉県 武蔵浦和駅改札内須原屋ビーンズ店

なお、アマゾンの家庭教育部門では、ずっと上位を続けさせていただいています。(1/24現在第1位)

ご購入くださった方、レビューを書いてくださった方、ありがとうございました。

amazon「家庭教育」ランキング

hontoの「学問勉強法ランキング」でも上位に入っていました。(1/24現在第4位)。

honto「学問勉強法ランキング」

また、先日、ハピママで、中根へのインタビュー記事をご紹介いただきました。

【成績アップ】塾よりずっと効果的! 小学校最初の3年間でさせたい「身近な勉強法」

このハピママの記事は、いろいろなニュースでも紹介されていました。

記事をお読みいただいた方、ありがとうございました。

この本に書かれている、小学生向けの勉強、読書、遊びなどの内容については、今後facebookページやメルマガで更に充実させていきたいと思っています。

facebookページ「言葉の森作文ネットワーク」

言葉の森メールマガジン

↑メルマガは、毎週発行しております。最新情報をお知りになりたい方は、ぜひご購読ください。(無料)この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

シェアします。

読書が身近にある生活をしたいと再認識しました。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。家庭学習(92) メディア(8)

これまでの社会では、子育ての重点は、知識的な教科と技能的な教科の習得に置かれていました。

国語、算数、理科、社会などの教科と、音楽、体育、芸術なので教科でよい成績を取ることが、多くの人の大きな目標になっていました。

しかし、知識の教科は、答えのある世界です。

必要な基礎知識を身につけることは必要ですが、それ以上に、人よりもよい成績を取るということはだんだん必要でなくなります。

それは、答えのある世界で、より速くより正確により難しい問題を解くという力は、人工知能に取って代わられるようになるからです。

そういうだんだん先細りになる世界で、狭い山頂を目指して競争することは、だんだん割の合わない努力になってきます。

また、技能の教科は、本来は答えのない世界ですが、今の社会のもとでは、目的がコンクールや試合になるので、やはり答えに近いもののある世界になります。

スポーツや音楽や芸術の分野でも、基礎的な技能を身につけることは必要ですが、それ以上に、人よりも優れた技能を持つということはだんだん必要でなくなってきます。

技能の教科の世界も、本質的に次第に先細りになる世界なのです。

では、将来性のある分野とは何かというと、一つは科学の世界です。

科学の世界は、現在でも細分化されていますが、今後は更に細分化、高度化されていきます。すると、その中で、自分の興味のある分野を掘り下げていけば、そこでその分野の第一人者になることは比較的容易です。

その第一人者になった分野で新しいことを見つけたり工夫したりすれば、それがそのまま発見や発明になります。

その科学の世界の子供時代の土台となるものが、読書の習慣と理数系の勉強への関心になります。

将来性のあるもう一つの分野は実験です。科学の世界が、主に頭脳的な世界であるのに対して、実験の世界は行動を伴う世界です。この実験という言葉には、経験とか体験とか挑戦とかいう意味も含まれています。

こういう実験的な行動には、さまざまな不確定要素があり、それに応じてさまざまな個性的な取り組み方があるので、この分野もつきつめていくと、次第に個性的なものになります。

その個性のある分野で、新しいことを見つけたり工夫したりすれば、それがそのまま発見や発明になるのです。

この実験の世界の子供時代の土台となるものが、熱中できる遊びです。

これまでの世の中は、メジャーな分野でできるだけ上位に行くことがほとんどの人の目標になっていました。

その一つの象徴が、オリンピックのような競技です。確かに、その共通の目標によって、多くの進歩が生まれました。しかし、それは、資本主義が発展し、需要が供給を常に上回るインフレ時代の文化だったのです。

これから来るのは、ちょうど江戸時代の、経済的には停滞していたように見えた時代の文化です。その文化の特徴は、競争ではなく個性と創造でした。当時の制約のある時代にも、さまざまな個性的な文化が花開きました。

現代の科学技術と開かれた社会のもとでは、その個性は更に開花しやすくなっています。

これからの子育ては、こういう時代の流れの先を見て重点を考えていくことが必要になるのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

科学や実験が好きになるためには、小さいころからたくさん遊び、たくさん体験することが大切でしょうね。

実験、工作、何かを育てること……。子どもたちは全部遊びの中で学んでいきますね。頼もしいなあと思います。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。子育て(117) 未来の教育(31)

■■寺子屋オンエア、オンエア講座共通

■2月はいったん休止、3月は新学年で再開

言葉の森のサーバ工事のため、

寺子屋オンエアとオンエア講座の授業は、2月中いったん休止させていただきます。

そして、

3月から、新しいシステムのもとで、新学年扱いで再開します。

■■寺子屋オンエア

■3月からの寺子屋オンエアの終了時刻

寺子屋オンエアは、それぞれの生徒のご希望の曜日時刻で再開できるようにしますが、同時に参加する生徒が多い方が励みになるので、終了時刻の範囲を平日の17:30から20:50の間までとします。

しかし、今後それより早い終了時刻や遅い終了時刻を希望される方が多くなれば時間帯の範囲を広げます。

■3月からの寺子屋オンエアの教材

(1)

必須の教材は、新小学生は、「ハイクラステスト国語読解力」(「ハイクラステスト国語」ではありません。受験研究社。新学年分)

新中1は、「ハイクラステスト国語長文」(受験研究社)

新中2以上は、「くわしい国語」(文英堂)

(2)任意の教材は、

・「これでわかる算数」(文英堂。以下同じ)「これでわかる数学」「これでわかる理科」「これでわかる社会」「これでわかる英語」(いずれも新学年分)

・「これでわかる国文法」(新中1以上)

※上記の必須教材、任意教材をもとに、希望者に自習検定を行います。

※このほかに、英語の音読暗唱教材(CD付き)を検討しています。

■3月からの寺子屋オンエアの受講料

受講料を月額2,160円とさせていただきます。(月4回参加の場合)

■3月からの寺子屋オンエアの変更点

先生との話は、skypeではなく電話で受けることもできるようにします。

■■オンエア講座

■3月からのオンエア講座の時間帯

オンエア講座は、当面下記の時間帯で再開する予定ですが、他の時間帯で4人以上の参加希望者がいればその時間帯でも行っていくようにします。ご希望は、ウェブで随時受け付けられるようにしていく予定です。

なお、読書実験クラブ、思考国算講座は、いったん終了し、3月からは、それぞれの学年のオンエア講座に参加していただくようお願いします。

・火1800~1845……新小1(新学年。以下同じ)

・火1900~1945……新小4

・水1800~1845……新小2

・水1900~1945……新小5

・木1800~1845……新小3

・木1900~1945……新小6

(参加希望者が4人以上いれば他の曜日時間も開催します。)

■3月からのオンエア講座の内容

オンエア講座の内容は、次のようにします。(カッコ内は時間の目安)

これまでの流れとほとんど変わりません。

(1)読んでいる本の紹介(5分)

読んでいる本とその内容を紹介してもらいます。

(2)作文の予習(10分)

次の週の作文課題の予習のヒントをyoutubeなどを使ってビジュアルに説明します。

小2までは自由課題なので、実行課題集をもとにしたヒントを説明します。

次の週が4週の清書の場合は、みんなの清書の発表や、おすすめの本の読み聞かせなどを行います。

(3)みんなの作品紹介(10分)

作文の構想図、算数数学の似た問題、家庭で行った実験や経験などを画像や動画で紹介してもらいます。

(4)算数・数学の問題解説(5分)

考える算数の勉強として、「これでわかる算数」の問題集をもとに似た問題を作るための解説をします。

(5)実習(15分)

作文課題の構想図、又は、算数・数学の似た問題作成の実習をします。

(6)保護者懇談(15分)

生徒が実習している間、保護者懇談をします。毎回の参加は自由ですが、4週目だけはできるだけ参加してください。

(7)生徒の作品アップロード

生徒が実習で書いた構想図、似た問題、家庭で行った実験や経験などを、次の週までにアップロードしておいてください。

■3月からのオンエア講座の教材

(1)

必須の教材は、「これでわかる算数」「これでわかる数学」(文英堂。新学年分)

(2)任意の教材は、「これでわかる算数」「これでわかる数学」(先取り用に次の学年分)

「理科好きな子に育つふしぎのお話365」(誠文堂新光社。小学校低学年から読めますが、大人でも読み応えがあります)

「公立中高一貫校適性検査問題集全国版」(みくに出版。次年度版が毎年7月ごろ発売されます。難問に挑戦したい新小6生向き)

■3月からのオンエア講座の受講料

受講料を月額2,160円とさせていただきます。(月4回参加の場合)

■3月からの変更点

前半の作文の予習は、言葉の森の作文課題集をもとに行いますので、言葉の森の生徒、又は、森林プロジェクトの教室で受講している生徒が対象になります。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

寺子屋オンエアは、自主性と勉強習慣を育てるのが目標です。

オンエア講座は、思考力と発表力を育てるのが目標です。

この二つの土台の上に、作文で創造性を育てます。

そして、自然寺子屋合宿でたっぷり遊ぶのです。

新しい体制を作るために、2月はいったん休止し、3月から再スタートします。

サーバの全面的な工事のため、2月はどうしても休止にしなければならなくなりました。

どのくらい時間がかかるか、見通しは全くありませんが(笑)。

いつもありがとうございます。

新小6の月曜、か水曜(17時~)希望です。どなたかいらっしゃったら!

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。オンエア講座(41) 寺子屋オンライン(101)

これからの入試では、解法の知識を詰め込むような勉強ではなく、思考力や表現力を育てるような勉強が要求されます。

入試の形態も、一律の筆記試験ではなく、それぞれの個性を生かしたアドミッション・オフィス型の試験が主流になってきます。

大学入試がそのように変わるのは、先進国の社会がそのような思考力、表現力、創造力のある人材を必要とするようになっているからです。

そういう新しい学力を育てるために、小学生からの作文力育成はますます重要になってきています。

言葉の森では、このような未来を見越して、35年間、作文専科の指導をしてきました。

■作文力の土台となる学力

しかし、作文力は作文指導だけで身につくものではありません。

作文は、その生徒の学力の集大成ですから、作文力として現れるものは、その生徒の全学力の結果です。

作文力を山の山頂とすると、その裾野となる山麓を形成するものは、思考力、読解力、語彙力などを中心としたトータルな学力です。

■寺子屋オプション企画

言葉の森では、作文力の土台となる学力育成を、学力テストや自習検定やオンエア講座などの形でこれまでさまざまに支援してきました。

しかし、これまでの多様な企画の区別などがわかりにくいという面がありましたので、この3月からこれまでの企画を「寺子屋オプション」企画として整理統合して提供することにしました。

寺子屋オプション企画の重要な柱は3つあります。それらは、(1)寺子屋オンエア、(2)オンエア講座、(3)森の自然寺子屋合宿です。

このほかに、プレゼン作文、作文検定、自習検定、暗唱検定なども、寺子屋オプション企画の一部として利用できるようにしていきます。

■自主性と勉強習慣を育てる「寺子屋オンエア」

学力をつける基本は、家庭での自学自習です。子供のときから、自分で計画を立てて勉強をする習慣をつけていると、学年が上がるほど学力がついてきます。寺子屋オンエアは、国語読解力を中心とした自学自習を、先生がオンエアで指導する仕組みです。

・週1回1時間程度(時間は自分で自由に選べます)

・月謝2,160円(料金を3月から改定しました)

・月~金の範囲で週何回でも選べます。

・勉強の内容は、指定の国語問題集読書を中心に、自由な教材で算数数学、英語、理科社会など。自習検定試験も行います。

■思考力と発表力を育てる「オンエア講座」

■思考力と発表力を育てる「オンエア講座」

作文力をつける土台は、作文の課題を事前に予習しておくことです。翌週の作文課題の解説をもとに構想図を書き家族と対話できる機会を作ります。

また、これからは、国語力とともに、算数数学の力は必ず必要になってきます(文系でも数学が必修になります)。

更に、これからの学力は、答えを見つける勉強ではなく、問題を作る力、それを発表する力を育てる勉強が必要になります。

そこで、オンエア講座では、学年別に、これらの考える勉強、発表する勉強を行っていきます。

・週1回45分程度(曜日時間は指定されています)

・同学年6~7名のグループ学習

・月謝2,160円(料金を3月から改定しました)

・勉強の内容は、読んでいる本の紹介、作文の予習、考える算数(当該学年分と先取り学年分)、構想図と似た問題作成の実習、それらの発表、保護者懇談、寺子屋オンエアの勉強の質問相談など。

■自然や友達との触れ合いの中で学ぶ「森の自然寺子屋合宿」

■自然や友達との触れ合いの中で学ぶ「森の自然寺子屋合宿」

日中は自然の中で友達たちと遊び、朝と夜は寺子屋形式で勉強をする合宿です。

2泊3日を1単位として、夏休み中何泊でも参加できます。

祖父母も含めた三世代の参加も受け付けます。

7月22日~8月31日の予定です。夏休み以外の土日合宿も計画しています。

■その他の寺子屋オプション企画

■その他の寺子屋オプション企画

言葉の森では、このほかに次のような企画を行っていきます。

いずれも、パソコンを使うことが多いので、パソコン練習の企画も並行して行っていく予定です。

・プレゼン作文

・作文検定

・自習検定

・暗唱検定

・パソコン練習企画

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

昔、私が高校生だったころは、一般入試がほとんどで、推薦入試というのは例外的でした。

しかし、今後の入試は、紙の上だけの試験ではなく、アドミッションオフィス入試などで、その生徒の真の実力と個性を見る方向に進んでいきます。

すると、成績だけでない全人間的な実力が必要になってくるのです。

低学年の作文は、大人が直せばすぐ上手になります。

だから、そこで直さないことが大事なのです。

そのかわり、作文の土台となる読書や経験や対話に力を入れていくといいのです。

今自分が小学生だったらいいなといつも思います。子供以上に自分が参加したい企画ばかりです。

3月からが楽しみです。

夏合宿、これまで以上に盛り上がりそうですね!

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。オンエア講座(41) 合宿(14) 寺子屋オンライン(101)