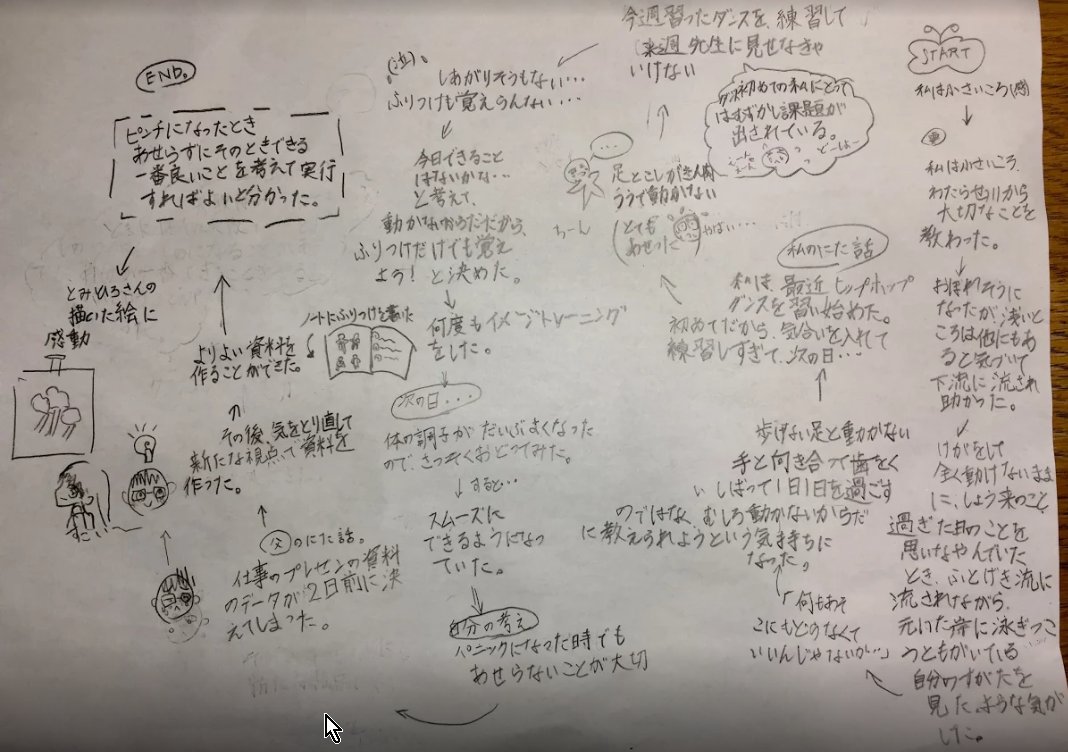

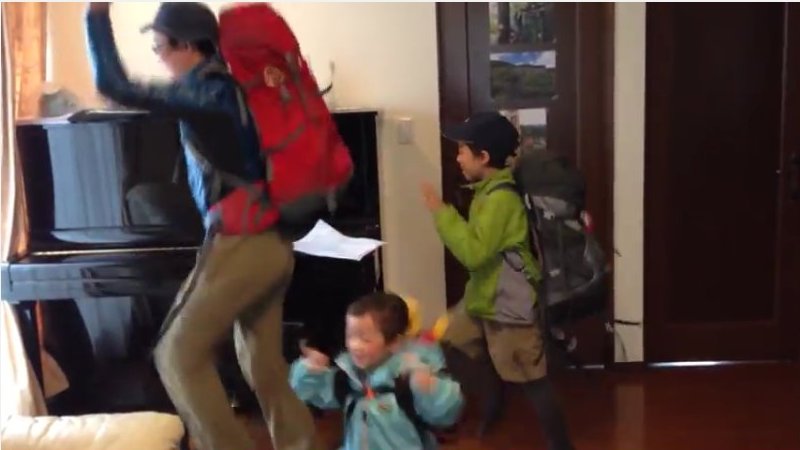

△4.2週「私は小さい頃(感)」の構想図を書いた人の作品

作文の勉強の特徴は、浅くも深くもを書けるところにあります。

例えば小学校5年生の作文で、「大笑いしたこと」という題名課題が5.1週にあります。

大笑いしたという実例は誰でもたくさん経験があります。

だから、作文の材料は簡単に見つかります。

しかし、笑いの本質とか、笑いが人生に対して持つ意味とか、笑いと社会というようなことを考えると、その作文をいくらでも深く考える作文にすることができます。

ここで、考える力のつく作文になるか、ただ出来事を書くだけの作文になるかの違いが出てきます。

では、どうしたら考える作文になるかというと、一つは生活時間の余裕です。

勉強や宿題に追われている生活では、1時間作文を書くということになかなか集中できません。

子供の成長には、自分の考えをじっくりまとめる時間が必要なのです。

もう一つは家族の協力です。

お父さんやお母さんと、「笑い」というものについていろいろな実例や感想を話し合う時間をとってもらうのです。

これは無理に高度な話をする必要はありません。楽しい雑談のようなものでいいのです。

こういう家族の対話の蓄積が、子供たちを成長させていきます。

この親子の対話による作文の準備というのは、公立中高一貫校の受験作文のときは更に必要になります。

しかし、受験に作文を使わない場合でも、親子の対話は高学年になるほど重要になってきます。

とは言っても、何もないところで突然親子の対話をするのは難しいところがあります。

思考発表クラブは、そういう親子の対話のきっかけを作るための予習の授業をしています。

小5の授業は、毎週水曜日の19:00~19:45です。

参加型の授業ですから、内容はやや高度ですが、普段の勉強でものたりなさを感じている人には面白いと思います。

言葉の森の生徒以外の方も参加できます。

●授業の動画

https://youtu.be/FgraVxVbRc8

▼5.1週

★大笑いしたこと、家族でスポーツをしたこと

▽電車の中でつられ笑い!! 笑いの魔力 おもしろ動画 funny train

https://youtu.be/8ZmUZbwmxhw

▽6秒で笑える 爆笑おもしろ動画まとめ集

https://youtu.be/eODMPgGM7Dc

▽健康21 40 笑いと健康 その1

https://youtu.be/kksxtkbQVf4

▽平成23年 枚岡(ひらおか)神社 お笑い神事

https://youtu.be/tsmalOhDnTM

(2分30秒あたりから)

●算数の似た問題

「これでわかる算数小5」P32-問題2

「これでわかる算数小6」P14-問題2

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

小5の5.1週の作文課題は、「大笑いしたこと」ですが、高学年の作文は、半分は実例で、半分は主題です。

低中学年のころは、実例だけで作文を書くのが普通ですが、高学年や中高生では、その実例を通してどういう主題を表しているかということが重要になります。

この主題を充実させるために、事前の準備が大事になってきます。

子供は、時間の余裕があれば、必ずよりよい作文を書こうとします。

ときどき実力はあるのに、決められた字数ぎりぎりで、項目も一応全部入れただけという作文を書く子がいます。

そういう子は、日常生活の勉強が忙しすぎるのです。

実は、勉強が忙しい子は、今は成績がよくても、あとになるほど伸びなくなります。

それは、考えるという最も大事な勉強を省略しているからです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。発表学習クラス(0)

言葉の森では、この夏に自然寺子屋合宿を行います。

せっかくの合宿ですから、その中で行う勉強は普段できないことをやっていきたいと思っています。

また、同じやるのであれば言葉の森独自の勉強をしたいと思っています。

読書感想文の指導をするということも考えましたが、子供たちにとってはあまり面白く感じられないでしょう。

何年か前、言葉の森で読書感想文の指導を夏休みに行ったところ、次々に学校代表に選ばれる子が出てかえって困惑したことがあります。

そこで、読書感想文は普段の勉強の中で実力をつければ良いということにして、もっと別のユニークな勉強をしたいと思いました。

第一は、漢字の読みです。

書きは、これから次第に重要ではなくなります。

しかし、読みができていないと、ふりがながふってある本しか読めなくなります。

子供たちは自分の興味に応じて大人の読むような本を読みたいと思うようになるはずですから、小学生の間に小学6年生はもちろん中学3年生までの漢字、つまり常用漢字約2000字を全部読めるようにしていくことが目標です。

教材には、言葉の森の漢字集を使います。

第二は、長い作文を書く練習です。

手書きの作文やパソコン入力の作文では、1200字書くのに1時間から1時間半かかります。

それではとても長い作文は書けません。

そこで構想図を書いたあと、音声入力をする形で1万字の作文を書くことを目標にします。

1万字の作文であれば、夏休みの自由研究としても使えると思います。

朝は漢字の勉強、夜は長い作文の勉強、そして日中は自然の中でたっぷり遊ぶというような夏合宿にしていきたいと思っています。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。合宿(14)

高校生大学生の読書離れが広がっているようです。

読書が必要なのは、その読書によって自分の経験以外の幅広いものの見方ができるようになるからです。

右のものを左に移すような仕事や勉強の場合は、必要な情報や知識があれば間に合います。

しかし、そこに自分の工夫を加えることが必要になると、知識や情報だけでは間に合いません。

ものの見方を立体的にしていく必要が出てくるからです。

その立体的なものの見方を提供するのか、それまでの読書の蓄積です。

この場合の読書は、主に説明文的な読書です。

また物語の読書であっても、古典となっているものの多くは、社会や人間心理の構造という立体的なものを含んでいます。

そういう構造的、立体的な読書が役に立つのです。

そういう読書をするためには、小学校時代に読書に熱中する経験をしている必要があります。

読書を苦い薬でも飲むかのようにノルマとして読むのではなく、熱中して読むような読み方をすることが、小学校時代の教育の要になります

これまでの社会は、肉体的な仕事が機械に置き換えられてきた時代でした。

これからは、知的な仕事が人口知能によって置き換えられる時代になります。

これは教育においても受験においても同じように広がっていきます。

教育の本質は二つあります。一つは知識を習得する時期で、長い退屈な山道を登っていくような部分です。

もう一つは、その知識の蓄積のあと尾根に出て、自分なりの創造を付け加え社会に貢献していく部分です。

これまでの受験では、退屈な山道のアプローチだけが長期化していました。

そして多くの子供たちが、右のものを左に移すだけのような勉強で消耗していたのです。

これからは、長いアプローチの部分は人口知能の利用で簡略化されるようになります。

すると、教育のもう一つの本質である創造がより前面に出てくるようになります。

そのときに大切になるのが、その子のそれまでの読書の蓄積なのです。

思考発表クラブでは、子供たちが読んでいる本を約1分で紹介するようにしています。

どの子も発表がとっても上手になりました。また、その相互の紹介によってみんなの読書の幅が広がっています。

====

国語力をアップさせるコツと付箋読書

https://www.mori7.com/index.php?e=2224

国語が苦手という生徒には、(1)毎日の読書、(2)課題の長文の音読、(3)感想文の課題の予習、そして、(4)余裕があれば問題集読書をと言っています。

更に、その上に、毎月の読解問題を全問正解になるようにじっくり解くように説明します。

すると、必ず国語の成績は上がります。その上がり方も、かなりはっきりしています。

小6のとき国語がいちばん苦手だったという生徒が、中3になるころには、国語の成績がいちばんよくなるということも実際にあります。そして、第一志望の難関高に受かった子も何人もいます。

だから、国語の力をつけるというのは、実は平凡なことの積み重ねなのです。

しかし、小学生のときまでに国語が苦手だったという生徒の中には、読書の習慣がついていないことも多く、受験に合格すると、ついそれまでの勉強法を忘れてしまい、読書から離れてしまう生徒も多いのです。

すると、高校生になったばかりのころは国語が得意だった生徒が、高3になるころにはまた国語が苦手になるということもあります。

だから、いつでも本を読む生活を忘れてはいけないのです。

読書は習慣ですから、1日読まなければ、1日分読書から遠ざかります。そして、何日か読まない生活が続くと、読書をしない生活が普通の生活のようになってしまうのです。

これは、大人でも同じです。毎日10ページでも読むと決めておけば、読書のある生活から離れることはありません。

しかし、読まない日が何日か続くと、そのあと新しく本を取ることが億劫になるのです。

この毎日の読書を続けるのに最もよい方法が、付箋読書です。

毎日どんなに忙しくても最低10ページは読むと決めておけば、10ページを読むのにかかる時間はせいぜい10分ほどですから、読書から離れることはありません。

読み終えたところに付箋を貼っておくと、わずか10ページでも、確実に読み終えたという実感が残ります。これがもし付箋を貼らずに読むとなると、10ページほどでは張り合いがない気がするので、「いつか時間のあるときにじっくり読もう」と思って、結局読まないことになってしまいます。

人間は、中身よりも形を基準にして生きています。

読書も、読んだ形を残すことで続けやすくなるのです。

====

付箋読書の仕方は、下記のページを参考にしてください。

https://www.mori7.com/as/939.html

大事なのは、上に貼る付箋の方ではなく、横に貼る付箋の方です。

つまり読んでいる途中経過がわかるように貼ると、読み続けやすくなるのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

勉強というと、人間が電卓や辞書の代わりになるようなことをすることが勉強と考えている人がかなり多いです。

大事なことは、電卓や辞書の土台の上に新しい創造を付け加えることです。

その創造のもとになるのが説明文的な読書で、その読書のもとになるのが、小学生時代に読書に熱中した経験です。

スマホのような便利な情報環境に流されないためには、子供時代に読書に熱中する経験を積んでおくことが大切です。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。読書(95)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

小2の思考発表クラブは、読書紹介と作文の予習と算数の似た問題作りが授業の中心ですが、それ以外に参加する生徒が自由に自分のしたことを発表してくれます。

今回は、マヨネーズづくりに挑戦してそのことを書いてくれた人と、空気砲を作ってその動画を載せてくれた人などがいました。

ほかの子のやっていることを見ると、自分もやってみたくなるというのが面白いところです。

お母さんは大変だと思いますが。

思考発表クラブでは、ローカルな話題が次々に出てきます。

先日たまたま聞いたら、ある子は福岡で、ある子は大阪で、ある子は名古屋でした。

そういう子たちがgoogleハングアウトの中で、近所の子供たちと同じような感覚で交流しているのが不思議と言えば不思議です。

これを今度、海外の特にアジアの子供たちと翻訳ソフトを使いながら交流できるものにしていきたいと思っています。

友だちに観てもらうことを楽しんでいますね。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。発表学習クラス(0)

子供には個性があります。

勉強についても、得意な分野があるように、苦手な分野もあります。

その苦手な分野は、それぞれの理由で苦手になっています。

同じように教えているのに、できる子とできない子に分かれるのはそのためです。

そのとき、つい教える側は、同じように教えていてできないのだから、その子の側に問題があると思ってしまいます。

しかし、それは個性的にできないということなのです。

こういうときに個別にその子の勉強を見ることができるのはお母さんやお父さんです。

今は教科書準拠の参考書があるので、その参考書の説明の仕方を参考にすれば誰でも教えられます。

親は自分の持っている知識で教えるのではなく、参考書や問題集の解説をもとに教えるようにすればいいのです。

だから、参考書や問題集選びは、解説が詳しいものを第一にすることです。

学校や塾から渡される問題集があまりよくないのは、解説が詳しくないことです。

中には、解答をはずした問題集を渡されることさえあります。

勉強は学校と子供の関係だけでできるのではありません。そこに必ず親の支援が必要になります。

学校でわからないから塾に行くという考え方では、塾に行っても同じようにわからないことは出てきます。

その子の個性を個別的に見てあげることができる最良の存在が親なのです。

====

できる問題は皆同じようにできるが、できない問題は人それぞれにできない

https://www.mori7.com/index.php?e=1933

====

元気な人は皆同じように元気だが、元気でない人はそれぞれに元気がない。(どこかで聞いたようなセリフだなあ)

他人からいい方法を聞いて、そのとおりにやっても同じような成果が出ないことがあります。

それは、方法は同じでも、その方法以外のところで人それぞれに違いがあるからです。

そして、その違いは、本人でなければわかりません。

勉強でも同じです。

合っているところは、皆同じように合っていますが、間違っているところは人それぞれの理由で間違っています。

そのそれぞれの理由を見つけて、それぞれにできるようにするのが勉強です。

そういう勉強は、小中学生の場合は親が、高校生以上の場合は本人がやらなければできません。(高額の家庭教師なら別ですが)

だから、勉強は家庭でするのがいいのです。

▽関連記事

「国語の成績を上げるために――読解問題の解き方、記述の仕方」

https://www.mori7.com/index.php?e=1795

今日は、強風。

でも、涼しくていい気持ちです。

「風がないときは皆同じように静かなベランダだが、風の強いときはそれぞれに異なるものが飛んでいく」(レフ・トルストイ)

今日も、いい一日をお過ごしください。

====

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

家庭こそが子供たちの本当の教育の場です。

家庭は、勉強以外のこともたっぷり学べる場だからです。

お父さんやお母さんと一緒の時間を過ごすこと自体が、子供たちの成長につながっています。

そのためにも、お父さんやお母さんは、家庭ではいつもにこやかでいることです。

家庭教育の大切さを主張する人は多いです。

それは、その人たちが家庭の中で自分は成長したと感じているからです。

家庭塾を開いていた岸本裕史さん、全日本家庭教育研究会を創設した平澤興さん、そのあとを継いだ外山滋比古さん、村上和雄さんなど。

しかし、今、子供たちの教育を学校や塾に任せる傾向が強くなっています。

学校や塾で見るのは、成績だけです。成績以外の多様な教育をカバーできるのは家庭です。

家庭は学校や塾の宿題をやる場ではなく、独自の幅広い教育の場なのです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。家庭学習(92)

プレゼン作文発表会のご案内

2017年5月27日(土)13:30~15:00

参加を希望される方は、5月22日(月)までにお電話又は言葉の森のウェブフォームからお申込みください。

プレゼン作文発表会のご案内

2017年5月27日(土)13:30~15:00

参加を希望される方は、5月22日(月)までにお電話又は言葉の森のウェブフォームからお申込みください。

youtube動画のアップロードの締切も5月22日までとします。発表会の参加は無料です。

■はじめに

作文の勉強の目的は、読む力をつけること、書く力をつけること、考える力をつけることです。

そして、このほかに、もう一つ大きな目的があります。それは、個性を伸ばし、創造性を育てることです。

作文の評価には、項目ができるように書くこと、目標の字数まで書くこと、正しい表記で書くこと、多様な表現で書くことなどがあります。

これらの目標ができることは、もちろん大切です。

しかし、本当は、もっと大事なことがあります。それは、面白い作文を書くこと、自分らしい作文を書くこと、まだ誰も書いていないことを作文に書くことです。

この自分らしい個性や創造性は、これまで評価される機会があまりありませんでした。

プレゼン作文発表会は、この個性と創造性を発揮する場です。

これまでに書いた作文の中から自分らしい内容のものを選び、文章だけでなく、絵や写真や実物や音楽などと組み合わせて、みんなの中で発表していきましょう。

そして、機会があれば、自分の発表を、田舎のおじいちゃんやおばあちゃんにも見せてあげましょう。

このプレゼン作文発表会は、通信で勉強する生徒も自宅から参加できるように、youtubeやgoogleハングアウトのクラウドサービスを利用して行います。

これらのサービスの利用の仕方は、言葉の森が詳しく説明します。

生徒のみなさん、ぜひふるってご参加ください。

■こんな流れで発表します

【まず、作文を決めます。】

スマホで撮ったものをアップロードすれば簡単です。

「どの作文にしようかなあ。」

「ネコの話がいいんじゃない。」

「ニャン。」

「パパのことカッコウよく書けよ。」

「ニャニャン。」

【自宅で撮影します。】

ジジジジジ

「さて、そこで飛行機は……。」

ジジジジジ

「ニンジンといっしょに飛んでいきました。」

ジジジジジ

「おしまい。」

「なんかヘンな作文だなあ。」

【撮影した動画をyoutubeに限定公開でアップロードし、そのURLをご連絡ください。】

「さあ、アップロードだ。」

「はじめてね。」

「ワクワクするなあ。」

「いなかのおじいちゃんにも見せようか。」

「有名人になったらこまるなあ。」

「その心配は、まずないでしょ。」

【発表会当日。】

「あ、ぼくのユーチューブだ。」

「なかなかいい線行っているね。」

「次の子は、ドイツから参加するんだって。」

「ほう。そいつは、どいつだ。」

「……。」

「あ、この子は神奈川だ。」

「そりゃあ、かなわんがな。」

「……。」

「静岡の子もいるよ。」

「それは……、しず(お)かに聞かんとな。」

「……。」

「最後のは苦しかったでしょ。」

■参加賞

youtubeに作文の発表をアップロードした方全員に、豪華な参加賞をお送りします。

■youtubeへの動画のアップロードの仕方

■Googleハングアウトの入り方

(1)Googleハングアウトの会場のリンク先をクリックすると、そのままハングアウトに参加できる状態になります。(初めてハングアウトを使用する場合は、アプリのインストールが始まる場合があります。)

(2)参加する前に、マイクをミュートにしておいてください。

参加ボタンとクリックすると参加できます。

(3)カメラは必要に応じてオン又はオフにしてください。

(4)退出する場合は退出ボタンを押します。退出しても、リンク先をクリックすればまたすぐに参加できます。

(5)カメラが使えなかったり、マイクやスピカーの音が聞こえなかったりする場合は、設定を確かめてください。

(6)設定を変えも、マイクやスピーカーが使えないときは、パソコンのスピーカーの音量が最小になっていないかどうかを確かめてください。

また、カメラがほかのアプリで同時に使われていないかどうかを確かめてください。

それでもできない場合は、いったん退出してまた参加するか、パソコンを再起動して参加するかしてください。

(再起動すると直ることがよくあります。)

※接続テストは随時受け付けています。言葉の森事務局までご相談ください。

前回の作品の例

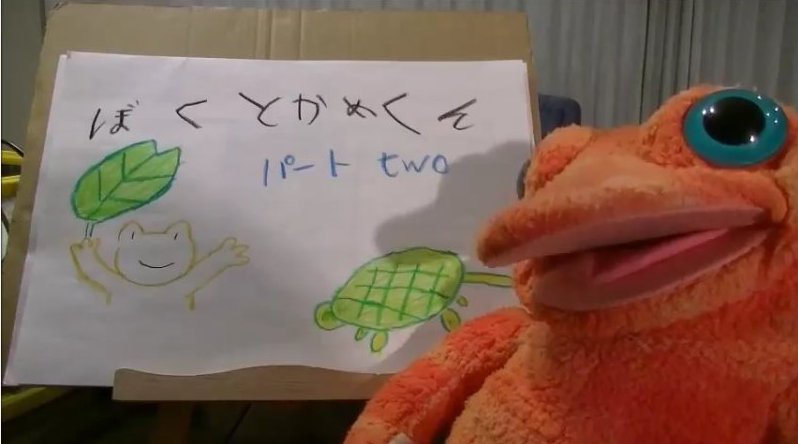

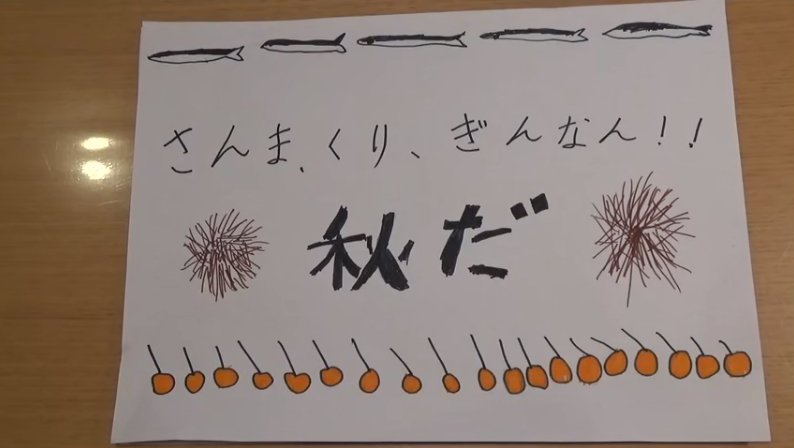

前回は、幼長から高1まで約30名の人が参加しました。そのうちの作品の一部です。

| 生徒の発表の動画 | 生徒(PN) | コード | 学年 | 所在地 |

|---|

ぼくとかめくんPart2 | おられ | orare | 小1 | 茨城県 |

食欲の秋 | ぎろろ | giroro | 小3 | 広島県 |

さんま、くり、ぎんなん!!秋だ | わさび | riyoto | 小3 | 千葉県 |

目指せ頂上、苦あれば楽あり | しんこ | sinko | 小5 | 岐阜県 |

人生のスパイス | わめも | wamemo | 小6 | 東京都 |

プレゼン作文発表会以外に、言葉の森で現在行っている企画

言葉の森では、プレゼン作文発表会以外に、次のような企画も行っています。

詳しい案内をご希望の方は言葉の森事務局までお電話でお申込みください。

■1.暗唱検定

約3000字の文章を7分以内暗唱する検定試験。

枕草子、百人一首など、日本の古典から精選した暗唱長文がウェブで見られます。

自宅からgoogleハングアウトで随時参加可。

検定料540円。

■2.思考発表クラブ

2020年入試改革対応。考える力、発表する力を育てる参加型の高度な勉強。

読んでいる本の紹介、作文課題の予習を兼ねた構想図作成、算数の似た問題発表などを行います。

1クラス6~7名までの少人数指導、保護者懇談会あり。月額2,160円

■3.自主学習クラス

国語問題集読書を中心に、読書、暗唱、算数、スタディサプリなどの自学自習を先生がチェックします。

家庭で自分のペースで自主的に行う勉強をサポート。1クラス25人までの個別指導。

月額2,160円。

■4.夏の自然寺子屋合宿

7月23日から8月23日の間で2泊3日(連泊も可)。

午前中はオンラインで勉強、午後は自然の中で遊ぶ企画。

交通は貸切バス。出発は品川1000~合宿所は那須高原~帰宅は品川1730。

参加費36,720円(交通費含む、消費税含む。連泊の場合は2泊3日ごとに30,240円)

小中学生対象。保護者も参加できます。

■5.幼長、小1対象の親子作文コース

まだ文字が十分に書けない子対象。親が作文を書きそれを模倣することによって作文の書き方を自然に習得。

小1からの作文と読書の習慣づくりに役立ちます。

現在作文指導を受けている方は、無料でそのまま親子作文コースに移行できます。

本人が自分で書くようになったら普通の作文指導に戻ります。

■6.作文講師資格講座「森林プロジェクト」

言葉の森35年間の教材と指導法を提供。小1から高3までの一貫指導教材。

自宅で子供に作文を教えることができます。

森林プロジェクトのメンバーの交流や研修があります。

言葉の森生徒の保護者は54,000円(分割の場合は4,500円×12回))

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

5月27日(土)午後1時半からプレゼン作文発表会を行います。

土曜日の午後が都合がよいという方の割合がいちばん多かったので、この時間帯になりました。

時差の関係で直接参加しにくい海外の方は、youtubeの作品アップという形でご参加ください。

みなさんの個性ある作品発表をお待ちしています。

今回からgoogleハングアウトは25人まで入れるようになりました。

生徒とお父さんお母さんだけでなく、田舎のおじいちゃんおばあちゃんも参加できます。

おじいちゃんおばあちゃんが、孫の作文発表のあと質問するなどという場面も出てくるからもしれません。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。発表交流会(20)

日本人の国民性もあると思いますが、子供が、いい成績と悪い成績の両方を持ってきたら、親はまずその悪い成績の方に目が行くと思います。

いい成績を褒めるのは後回しにするか、あるいはすっかり忘れて、悪い成績の方だけを話題にしてしまうのです。

作文の場合は、この欠点指摘がもっと強く出てきます。

というのは、子供たちの書く作文はどこかしらに必ず不十分なところがあるので、ついその欠点の方に先に目が行ってしまうのです。

言葉の森の生徒のお母さんに、よく電話面談などで、「子供の作文はいいところだけ見て褒めてあげてください」と言いますが、「いいところがないときはどうするのですか」と聞くお母さんも多いのです。

子供の立場に立ってみるとわかりますが、時間をかけてそれなりに苦労して書き上げた作文を、お母さんが見て、「字がきたない」「漢字を使っていない」「この文がおかしい」「意味が通じない」などということばかり言われたら、次回から作文を書きたいとは思わなくなるでしょう。

それなのに、お母さん方の中には、先生に、「うちの子はいくら言われても大丈夫ですから、直すところをたくさん言ってください」と言う人がいるのです。

欠点を直すという方法で作文が上手になるのだったら、日本中の子供は、すぐにみんな作文が上手になっているでしょう。

しかし、そうはなっていません。

欠点を指摘するのは、教える側の工夫がないからです。

長所を指摘して伸ばすところに、本当の教え方の工夫があるのです。

その工夫の一つが、言葉の森で行っている事前指導です。

====

ないものを数えるのではなく、あるものを生かそう

https://www.mori7.com/index.php?e=1815

5月18日のfacebook記事より

――――

持っていないものを数えるのではなく、持っているものを活用しよう。

ないものを使おうとするのではなく、あるものを使おう。

お金がないのなら、お金以外のものを使えばいいし、時間がないのなら、時間以外のものを使えばいい。

若さがないのなら、若さ以外のものを使えばいいし、経験がないのなら、経験以外のものを使えばいい。

どちらも何もないとしたら、ゼロからスタートできるという利点がある。

そう考えると、みんな何かを持っている。

小学生の作文の課題で、「私の長所短所」「家族の長所」という題名があります。

すると、短所だけはすぐに思いつくのですが、長所がなかなか出てきません。

ないものは見つけやすいのですが、あるものはなかなか気がつかないのです。

====

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

実力と成績とは区別して考える必要があります。

入試のための成績を上げるには、苦手を改善することが第一です。

入試は総合点で決まるからです。

しかし、その子の本当の実力を伸ばすには、得意なものをどんどん生かしていくことです。

学校時代は苦手を直すことが中心になりますですが、社会に出てからは長所を伸ばすことが大事になってくるからです。

作文の勉強で大事なのは、書いたあとではありません。

書いたあとにいくらていねいに添削しても、それで力がつくわけではないからです。

大事なのは書く前の準備で、その一つが事前指導で、もう一つが家庭での準備です。

その家庭での準備を充実させるものとして、思考発表クラブの授業を掲載しています。

作文がうまくなっていく生徒さんは、家庭で課題についてよく話し合っています。また、ご家族がそれを楽しんでいるのです。実際に多く生徒さんに作文指導していると、本当によくわかります。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。言葉の森の特徴(83) 作文の書き方(108)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

小4の5.1週の課題は、「家族でスポーツをしたこと」。

連休中に、家族で共通に楽しめるスポーツができるといいですね。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。発表学習クラス(0)