7月23日から29日までの1週間に、那須高原で2泊3日の読書作文キャンプを3つの組に分かれて行いました。

この1週間は雨の多い天候でしたが、なぜかどの日も現地に着くたびに雨が上がり、みんなでたっぷり遊んできました。

合宿所では、朝食前は暗唱、午前中は読書、夕食前は作文と発表会と、勉強的なことも盛り沢山に行いました。

自由時間には、グルーガンで工作をしたり、廊下で風船バレーボールをしたり、それぞれ思い思いに好きなことをして遊びました。

一緒に参加していただいた保護者のみなさんとは、夜の8時半から11時ごろまでいろいろな話で盛り上がりました。

子供たちの世話や、掃除や片づけなど、いろいろお手伝いいただき本当に助かりました。

23日からの1組は、ネットが接続できなかったため、発表会のライブ中継はできませんでしたが、NTTの人が雨の中で工事をしてくれたので、2組目からは発表会の中継ができるようになりました。

ウェブカメラは7台ほどずっとオンエアにしていたので、保護者の方は、子供たちの勉強している様子や遊んでいる様子がよく見えたと思います。

オートキャンプ場は、最初は近くの小川で遊んでいましたが、3組目のときに、テントサイトの奥にある自然の豊富な小川を見つけました。

生き物がたくさんいる自然の川なので、子供たちは大喜び。大人も思わず夢中になってしまうほどでした。

今回のキャンプは、できるだけ子供たちの自主性と自然との交流を生かすために、よくあるスイカ割りや花火大会などの全体の企画はせずに、いろいろな遊びの材料を提供するようにしました。

体を動かすのが好きな子、物作りが好きな子、読書が好きな子など、それぞれの子がいろいろな楽しみ方をしていたようです。

自然の中ですが、蚊やブヨはあまりいませんでした。

しかし、グループ全体の害虫対策は、ヤブ蚊ジェットなど広い範囲で行いましたが、個々の子供への虫除けスプレーが手薄だったため、何人かが蚊やブヨに食われ、かなり痒い思いをした人もいたようです。

今後は、一人ひとりの虫除け対策に、もっと力を入れていきたいと思います。

食事は、近くの食堂やセブンミールにお弁当を頼む形を中心にしたので、大人が炊事に追われるようなことがなく、勉強と遊びに集中できました。

しかし、時間的な余裕はあったので、次回は簡単なカレー作りなどに取り組んでもいいかと思っています。

今回の1週間の連続合宿で運営面での見通しがついたので、今後はもっと長期間の夏合宿や、夏休みだけでなく連休や土日を利用した読書作文キャンプなどを行っていきたいと思います。

また、読書や作文以外に、漢字合宿、暗唱合宿など、家庭では取り組みにくい勉強的なことも取り入れた合宿を行っていきたいと思っています。

オートキャンプ場の浅い川で水遊び。

テントサイトの近くの川。

暗唱しながら朝の散歩。

バーベキューはフランクフルトと大きなマシュマロ。

川にたくさん飛んでいた珍しいトンボ。

カエル、魚、エビ、ヤゴ、シジミなどいろいろな生き物がいた川。

(つかまえたあとは、みんなで逃がしてあげました)

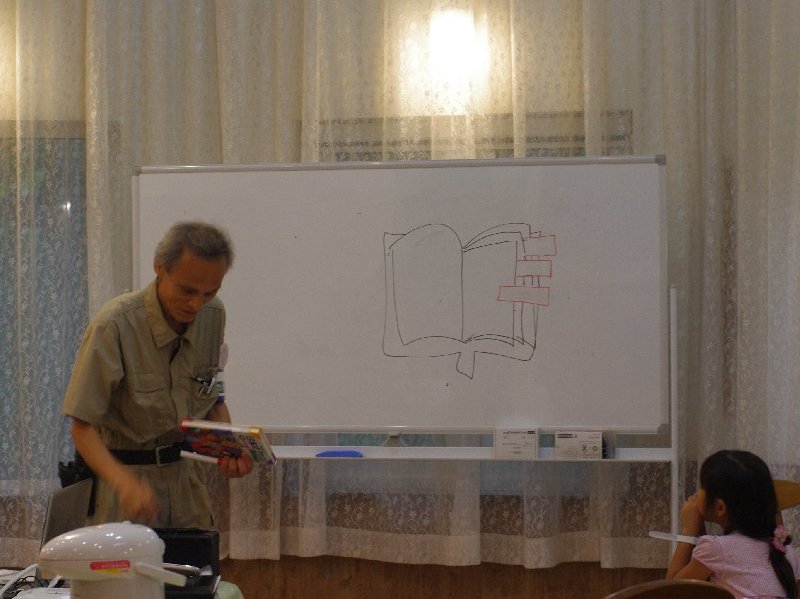

付箋読書の説明の準備。

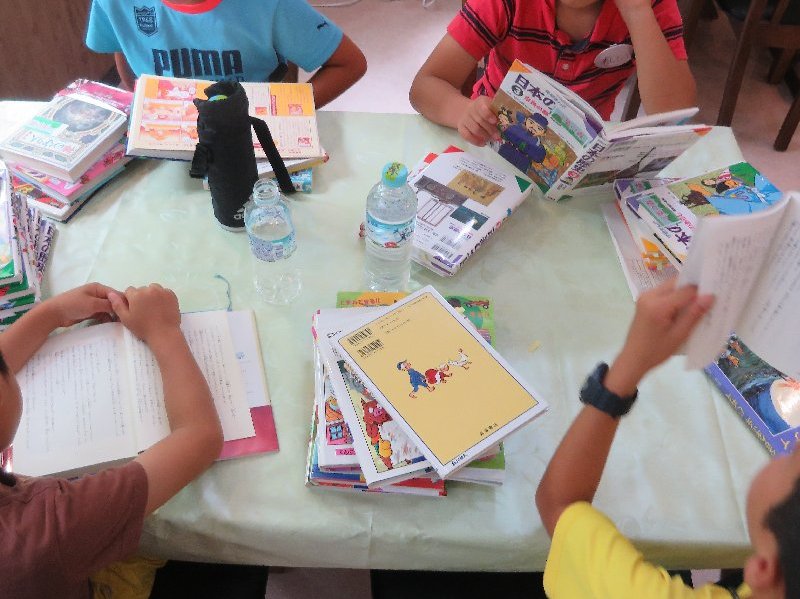

読書の時間は10冊の本を積んで読みました。

写してきた写真を参考に作文を書きました。

※このほかの記録写真のURLは、参加された保護者の方にのちほどご連絡します。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

雨の多い1週間でしたが、遊びに行くときだけ

なぜか雨が上がってくれたので、たっぷり川遊びができました。

参加された保護者のみなさんのご協力に感謝します。

子供たちも、安心して遊べました。

今度は、ライブカメラを屋外の遊びでもオンエアしたいと思います。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。合宿(14)

夏の朝です。青く広がる空の下で、お母さんが小さい子供に何か話しかけています。

「太陽が昇るのはどっち」

「ひがし」

「よくできたわねえ。じゃあ、太陽が沈むのは」

「にし」

「えらい、えらい。じゃあ……」

子供に教育的に接することは大事なことです。

しかし、それがともすれば知識中心の接し方になりがちなのが、現代の社会の特徴です。

知識を教えるという接し方は、親にとっては「教える役割」、子供にとっては「教わる役割」という関係を生み出します。

この「知識を教える―教わる」という教育関係は、やがて限界が来ます。

それは第一に、知識のレベルが次第に上がってくるにつれて、親は冷たい接し方になるからです。

第二に、子供はやはり知識のレベルが上がってくるにつれて、無味乾燥な受容の仕方になるからです。

第三に、知識がやがて子供の方が豊富になってくると、そこで親子の教育関係は終わってしまうからです。

そして第四に、もっと大事なことは知識を重視する社会がこれからなくなっていくからなのです。

現在の社会は、知識を持つ人が優遇される形になっています。

しかし、人工知能の発達によってこれから職業がなくなる分野として考えられているものは、高度な仕事とされていた豊富な知識を必要とする分野なのです。

知識の豊富な人がある資格を取得し、その資格を元に仕事をするということは、これまでは自由で高収入な仕事の条件でした。

学校教育も、そういう人を育てるような方向に編成されてきました。

しかし、人工知能の発達によって、知識を中心とする仕事はこれから急速に人間の手から離れていくようになります。

これからやって来るのは、知識を仕事の中心とする社会ではなく、喜びと創造を仕事の中心とする社会です。

その喜びと創造の力を育てていくことが、これからの教育の目標になります。

それでは、どうしたらそういう教育ができるのでしょうか。

それは「知識を教える―教わる」という関係ではなく、教える側の父また母が喜びをもって何かを「為す」又は「話す」ことによってです。

親のすることや話すことに接した子供が、それに憧れ自分もやってみたくなるという関係が、これからの教育の基本になります。

両親や上級生や友達がやっていることを見て、それに憧れた子は、自分でもそれをやってみたくなります。

そこには、もちろん基礎となる学力が必要です。

しかし、基礎学力は、教科書に準拠した参考書や問題集を反復することができれば、自学自習で十分に身につけることができます。

必要な基礎学力の上に、自分のしたいことをするというのが、これからの教育の基本的な形になっていくのです。

この知識の勉強から喜びと創造への勉強というのが、これからの教育の方向です。

このような将来の教育を実現するために、言葉の森では六つの取り組みをしています。

第一は、もちろん作文教育です。

文章を書くことを通して自分の考えを創造する力を身につけるのです。

それをプレゼン作文発表会や作文検定で勉強の目標を作りながら進めていきます。

第二は、その前提となる読む力を育てる教育です。

読書、音読、暗唱に力を入れることによって、多様な知識を吸収する力を身につけていきます。

暗唱については、暗唱検定で勉強の目標を作っていきます。

第三は、自主学習クラスです。

他人に頼らずに自分自身で勉強し、そのきっかけとして友達や先生と学ぶ場を共有するという仕組みです。

暗唱という自学自習も、この自主学習クラスを利用すれば容易に続けていくことができます。

第四は、思考発表クラブです。

自分なにり考え、その結果をみんなの前で発表することによって、相互に知的な向上心を高めていく学び方です。

第五は、今年、読書作文キャンプとして行なっている自然寺子屋合宿です。

実際に自然や友達と接することよって、勉強ばかりでなく人間や自然との交流も学んでいきます。

そして第六は、これらの教育を実現するための組織作りとしての森林プロジェクトによる作文講師資格講座です。

これらのトータルな企画で、日本のこれからの教育をよくしていきたいと思っています。

青い空を見て、「太陽が昇るのはどっち」という話をするだけでなく、お母さんが子供に、「あの空を見ると、お母さんは、またいつか夏山に登ってみたいなあと思うのよ」と自分の喜びを語るような接し方が、未来の教育的な接し方になっていくと思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

喉が渇けば、馬は自然に川の水を飲もうとします。

無理に飲ませる必要はありません。

大事なのは、自分自身がおいしそうに水を飲むことです。

それは勉強も同じです。

勉強を嫌いだった親が、子供に勉強させようとしてもうまく行きません。

親自身が今の自分の興味の範囲で勉強好きになることが、子供を勉強好きにさせるいちばんの方法です。

しかも、それは子供が小さいときほど影響が大きいのです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。教育論文化論(255) 言葉の森のビジョン(51)

作文がとてもよく書ける子のに、なかなか新聞に入選しないという子がいます。

逆に、作文は字の間違いがあったり表記ミスがあったりして、必ずしもうまくはないのに面白い作文を書いて入選するという子がいます。

入選する作文と合格する作文は、性質が違うのです。

そして、もちろん両方できる子もいます。

では、その違いとは何でしょう。

まず、合格する作文からです。

合格する作文というのは、項目がしっかり入れられている作文のことです。

面白いかどうかはほとんど関係がありません。

内容に個性や感動があれば、印象点はよくなりますが、それは合格の決定的な要素ではありません。

構成がしっかりしていて、語彙が豊富で、論旨が一貫していて、実例の幅の広がりがあり、そして時間内に必要な字数まで書く力があれば、それが合格する作文を書く力です。

森リンの評価は、この合格する作文を基準にしていますから、語彙の多様性、思考の深さ、知識の豊富さなどを総合して評価しています。

作文検定の評価も、合格する作文が基準です。

評価の対象は、字数、時間、構成、題材、表現、主題、表記の各項目なのです。

これに対して入選する作文は、誤字や表記ミスがあればもちろんマイナスにはなります。 しかし、そういう表記の評価よりももっと重要なのは、内容の面白さに対する評価です。

内容の面白さとは、個性があること、挑戦があること、感動があること、共感があることです。

この個性・挑戦・感動・共感の評価を、言葉の森では内容点の評価として行なっています。

ですから、項目で全部◎がつくということも、作文の勉強の一つの目標になりますが、それと同時に内容でよい作文を書くこということも、もう一つの目標になります。

そして、入選を目指して新聞に投稿するのは、もちろんこの内容のよい作文の方です。

決して項目や字数がきちんと書けている作文ということではありません。

では、この内容のよい作文を書くにはどうしたらよいでしょうか。

実は、内容のよさの基本は偶然なのです。

だから、誰でも年に何回かは傑作を書く機会があるのです。

項目の合格は努力次第でできますが、内容のよさは、偶然に本人がいい内容の出来事に遭遇していなければできません。

しかし、小さな出来事であっても、表現の力でよりよい内容に書き上げることはできます。

その力とは、自分の経験や考えを感動を持って書く力のことです。

人間の感動は、持って生まれたものだけではありません。

その人がそれまでに読んだ文章の表現や映像の表現に沿って感動したり共感したりする面があります。

子供時代に感動や共感のある本を読みその表現が身についていれば、自分の経験を文章に書くときにも、自然に感動や共感のある表現をすることができます

内容の面白さを表現する力は、それまでに読んだ本の面白さを感じた度合いに比例しているのです。

ときどき、勉強のよくできる子の中に、真面目な、誰からも薦められる名作と言われるような本を、薬を飲むように毎日十数ページずつ読んでいる子がいます。

タイトルに、「○年生で読む名作の本」などと書いてあるような本です。

そういう本は、もちろんそれなりにいい話が載っていますが、子供が熱中して止まらなくなるような読み方をする本ではありません。

そのような本の読み方では、本を読んで感動するという経験はなかなかできません。

読み始めたら途中で止められずに一気に読みたくなるような本を読むことが、読書の感動を育てる道です。

本を読んで感動した子は、感動や共感を表現する書き方を自然に身につけます。

だから、作文を書くときも、内容のよさは偶然に左右されるのが基本とはいっても、読む人に感動や共感を与えるような書き方で書くことができるようになるのです。

読書には二つの面が必要です。

第一は、難しい説明的な文章を繰り返し読むことです。

第二は、面白い楽しい本をたくさん読むことです。

学力はあるのに、入選するような作文がなかなか書けないという人は、これから感動のできる熱中して読める本をたくさん読んでいくことをお勧めしたいと思います。

もうひとつ付け加えると、文章表現は、その子の全人間的なところから出てきますから、読書以外の環境、家庭や学校や地域の文化環境も大切です。

家庭で、ものごとの明るい面、前向きな面を見る雰囲気があれば、それは文章にも自然に反映してきます。

こういう文化環境は、すぐにはできませんから、長い目で育てていく必要があります。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

入選する作文と合格する作文は性格が違います。

しかし、書く人の多くはこのことを知りません。

時には、評価する人もこのことをよく知らずに評価していることがあります。

合格する作文は、中身が味気なくても項目がしっかりできていればいいのです。

入選する作文は、項目などできていなくてもいいから、何しろ感動できる内容が入っていることが大事なのです。

「○分で読める名作」とか、「親子で読む○○」とか、「○年生で読みたいお話」などの本がありますが、こういう本は、読書習慣をつける導入にはならないと思います。

「10分で読める」などといっても、10分で読み終えるほどの短い話だったら、感動したり余韻を味わったりする暇はありません。

子供に読書習慣をつける熱中できる本は、こういう本ではないのです。

もちろん、「10分で読める○○」という本も、知識として内容を整理するのには役立ちます。

だから、こういう本を読んでももちろんいいのですが、読書の中心はあくまでも本人が熱中できる本です。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。作文の書き方(108)

保護者懇談会で保護者の方から、メモを取るのに使いやすい筆記用具があるでしょうかという質問を受けました。

速記者などは0.9mmの太い芯のシャーペンを使っているので、そういう軟らかい軽い筆記具がいいとは思うのですが、私の答えは、「自分の好みのものならどれでもいいです」でした。

同じように、よく参考書や問題集や辞書で、どういものがいいでしょうかと聞かれることがあります。

これに対しては、いろいろな考えがあると思いますが、私の場合は、「手触りや見た感じで自分の気に入ったものがいちばんよい」という単純なものです。

その理由は第一に、出版されて何度か改訂されているものは、その価値が大体同じだからです。

第二に、参考書や問題集や辞書の目的は、日常的に繰り返し使うことだからです。

だから、持ち運びしやすい、軽い、薄い、手頃な大きさ、見た目がいいなどということが大事になってくるのです。

つまり、デザインが自分の好みに合っているということが最も重要な基準なのです。

これは、車選び、スマホ選び、衣服選びなどと同じです。

大事なことは、使いたくなるものを使うということです。

話は少しはずれますが、これに関連して、高価な食器などを購入した場合、それを大事にしまっておくのはもったいないと思います。

普段いつでも目に触れるように、日常の中で使うことがその価値を生かすことになります。

豊かかな生活とは、たくさん持っていることではなく、少しのものをたくさん使うことなのです。

※しかし、消しゴムだけは見た目ではなく機能性で選ぶ方がいいです(笑)。

見た目のかわいい消しゴムで、全然消せないものが多いからです。

それから、もうひとつ、問題集選びは解答ができるだけ詳しいものがを基準にするといいと思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

高校3年生で、「合格した先輩から参考書と問題集を譲ってもらった」と言っていた子がいました。

それも、いいとは思いますが、やはり1年間使う参考書や問題集は、自分の好みのものを選ぶ方がいいです。

高2の終わりの春休みに、丸一日使って、書店かアマゾンで参考書と問題集選びをするのです。

その日の出費は大事な投資ですから、いいと思うものはすべて購入し、その後実際に使ってみてからその中の1種類に絞り1年間繰り返し5回以上使うのです。

この場合も大事なのは、人の意見ではなく自分の好みです。

消しゴムは、軽く消せて、消しカスが散らばらない「ぺんてる アイン消しゴム まとまるタイプ」がおすすめです。

教室で作文を書いている子で、作文を書いたあとの消しゴムのカスを集めてティッシュに包みゴミ箱に捨てて帰る子がいます。

一方、机を消しゴムのカスだらけにして、イスもしまわずに帰ろうとして、あとで机の中を見ると忘れ物があったという子もいます。

子供たちは、みんなそれぞれ個性があります。(個性か。)

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。勉強の仕方(119)

思考発表クラブでは、授業の初めに読書紹介をしています。

最初は、勉強に入る前のウォーミングアップのつもりではじめました。

しかし、みんなが次々と自分の読んでる本を紹介するので、それだけでかなり時間を取るようになりました。

これがなかなか面白いのです。

本好きな子が多く、その子たちがそれぞれ自分の読んでいる本を紹介します。

すると、それを聞いていた子が、その本に関心を持ち自分でも読んでみたくなります。

よく、「先週、○○君が読んでいた本を、私も図書館で借りて読みました」などという話が出てきます。

そういう良い循環が生まれています。

子供は、親や先生の奨めた本よりも、友達の読んでいる本に関心を持ちます。

特に、中学年、高学年はそうです。

読書好きな子は、どの学校にもいます。

しかし、学校生活の中で本好きな子供どうしが、読んだ方を紹介するというような機会はまずありません。

本の好きな子供たちにとって、思考発表クラブは、読書の幅を広げるよい刺激になっているようです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

読書に熱中できるというのは、大人にとっても子供にとっても生活に余裕があるからです。

仕事や勉強に追われる生活からは、創造的なことは生まれません。

特に子供時代は、読書に没頭できる時間があることが何よりも大切だと思います。

子供たちの話し合いの中で驚くのは、どの子もほかの人たちへの思いやりを持って話していることです。

小さな子に配慮して話すようなことが自然に行われています。

何か、自分たちが子供のころと随分違うなあと思います。

昔の子供は、道端で猫を見つけると必ず石をぶつけていましたが(笑)、今の子供はそういうことはまずしません。

たぶん、人間性が進歩しているのだと思います。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。発表学習クラス(0) 読書(95)

勉強のスタイルの違いとして、発表型の勉強と聴講型の勉強とがあります。

これまでの学校における勉強は、ほとんどが椅子に座って先生の話を聞くという聴講型の勉強でした。

聴講型の勉強は、居眠りをする人も出てくるし上の空で聞く人も出てくるので、一般に取り組みの意欲が低いのが特徴です。

この意欲の低さをカバーするために、試験で評価し競争を行うということが行われてきました。

これに対して発表型の勉強は、参加する人が自然に自分の頭脳を活性化させて取り組みます。

しかし問題は、基礎的な学力や勉強に対する意欲が伴わない中で発表型の学習を行うと、焦点の定まらないゆとり教育のような形になってしまうことがあります。

思考発表クラブに参加している子供たちを見ていると、ほとんどの子が積極的に自分の作品を発表し、他の人の発表に対して質問したり感想述べたりしています。

発表している作品の内容を見てみると、どれもかなり長い時間をかけたことがうかがえます。

昔の勉強スタイルになれている人が、この子供たちの時間をかけた準備や発表を見ると、もっと能率よくやることが大事だと考えることもあると思います。

しかし、勉強における能率は、受験のときだけで十分なのです。

受験期でない時期に能率よく勉強をやろうとすると、それはかえって厚みのない学力を育てることになります。

子供の本当の学力を育てるためには、厚み、つまり伸びしろのある勉強をしていくことが大切なのです。

そのために大事なことは三つあります。

第一は、時間の余裕です。

今の子供たちはいろいろな習い事に追われています。

しかし、義務感でやるような時間はなるべく制限して、本人が好きなことに熱中できる時間を確保しておくことが大切です。

第二は、保護者が自主的に主体的に取り組む勉強の大切さを理解していることです。

詰め込み型の勉強に比べると、主体的に取り組む勉強は時間をかなり取られます。

しかしその遠回りの時間が、その子の本当の実力を育てているのです。

第三は、子供の勉強に親が協力的に関わることです。

教育は、子供と保護者が協力して取り組んでいくものです。

こういう協力は、親にとっては負担に感じる場面もあると思います。

しかし、この負担は実のある負担です。あとになれば、必ずこれが価値ある負担だったということが分かるはずです。

だから、小学校時代は親ができるだけ子供の勉強に関わるような形でやっていくことです。

そのときの親の関心は、成績ではなく、勉強の中身に向けていくことなのです。

これからの勉強の理想は、このような高度なゆとり教育になっていくと思います。

こういう発表型の勉強をする一方で、その発表を支える基礎学力を育てるために、家庭で自学自習の勉強スタイルを身につけていくといいのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

子供たちが、作文の構想図を書いたり、算数の似た問題を作ったりするときに、そこにカットを描いたり、色を塗り分けたり、俳句を添えたりという余分な工夫をしていることがよくあります。

勉強の能率から考えれば、そういう飾りのようなものは不要だということになります。

しかし、実はそういう余分に思われるものこそ、その子が勉強を楽しんで取り組んでいる証拠なのです。

勉強をノルマのように考える子と、主体的に取り組む遊びと同じように考える子との差は、学年が上がるほど大きくなってきます。

低学年のときに勉強がよくできているのに、学年が上がるとだんだん伸び悩んでくる子がいます。

そういう子に共通しているのは、ノルマ型の勉強をしていることです。

勉強を楽しむのではなく、与えられたことを次々とこなしているだけなのです。

ノルマ型の勉強は、受験のときに割り切ってするものです。

小学校低中学年の間は、勉強に主体的に取り組むという姿勢が大切なのです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。発表学習クラス(0)

△那須野が原公園。那須キャンプの下見に行った子供たち

モンテッソーリ教育を特徴づけているものは、教材という方法ではなく、その取り組み方という姿勢の方です。

モンテッソーリ教育は、個性と意欲と集中力をを育てると言われています。

それは、そこで行われている学習方法が、単なる知識の学習ではなく、作業的、主体的な学習として行われるためです。

主体的な学習は、子供たちが、自分の関心のままに集中して取り組みやすいものなので、長時間その学習に熱中することができます。

その意欲の持続という取り組み方が、その子の個性と集中力を育てる教育になっています。

しかし、だからといって原始人がモンテッソーリ教育で優れた能力を育てるようになるかというと、そういうことはありません。

意欲は高いに越したことありませんが、能力や業績として現れるのは、意欲を高さとする三角形の面積だからです。

その三角形の底辺は知識なのです。

ところで、シュタイナーは、この知識を、言葉の上だけで覚えたり理解したりする知識ではなく、本人の実態と世界の実態に直接触れる形での生きた知識として習得することを強調しました。

モンテッソーリ教育も、シュタイナー教育も、教育が人為的な方法で外側の枠組みとして与えられることに対する批判として登場しました。

意欲も知識も、内部から育つものでなければ、その人の人生にとって生きた意欲や知識にならないということをこの二つの教育は示しています。

さて、知識は広がりを持つだけではなく、濃淡を持っています。

その濃淡は、単に個性に委ねられるだけではなく、ある程度共通性のある社会的に重要な知識と軽易な知識とに濃淡を分けることができます。

その重要な知識を反復して身につける教育が寺子屋教育でした。

反復教育を、意欲や実感の教育と反対のものだと考える人がいますが、そうではありません。

知識を底辺とし、上向きの高さである意欲と、同じ知識を上辺とし、下向きの深さである反復の三つの変数が形成する四角形の面積が、人間の能力であり将来の業績になるものです。

業績とは、自己実現と創造と社会貢献のことです。

教育には、この意欲の高さ、知識の実感的広がり、そして重要な知識の血肉化という三つの要素が必要なのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

これまでの教育は、受験に合格することに単純化されてきました。

それは、社会が工業生産の拡大という流れに単純化されていたからです。

しかし、教育の本来の目的は学校に入ることではなく仕事をすることです。

将来どういう仕事をして生きていくかという準備と土台作りとして教育があります。

ところが、大人自身がそういうライフプランを描けていないので、とりあえずの合格が教育の目標になっています。

しかし、目標が単純化されればされるほど、教育はノルマのようになっていくのです。

子供たちは、学校で勉強する時間が与えられているので、どの子も同じように勉強しているように見えます。

しかし、義務感で取り組んでいる子と、学ぶ喜びとして取り組んでいる子の差は、実はかなり大きいのです。

時間をかければ、誰でも成績は上がります。大事なのは、成績という結果ではなく取り組み方の姿勢の方です。

しかし、その姿勢は本来、外からの評価にはそぐわないものです。

だから、家庭での勉強観が大事になるのです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。教育論文化論(255)

これまでは社会全体が上げ潮の時代でした。

それは、高度経済成長時代に見られるように必需品の生産が不足していた時代だったからです。

しかし現在、必需品は、先進国ではほぼ満たされるようになっています。

すると、これからの消費は、より文化的な消費になると考えられます。

文化的な消費とは、自分らしく生きたいという気持ちから生まれる消費です。

すると、今後大事になるのは、上げ潮の時代の価値観ではなく引き潮の時代の価値観に対応することです。

上げ潮の時代は、シェアを拡大できる大きな組織に入ることが人生設計の重要な目標になっていました。

「入ること」、つまり入試が、人生の大きな目的になっていたのです。

そのため、入試の限定された能力評価に特化した教育が行われてきました。

これが受験教育です。

例えば、個性的に考える力よりも、マニュアルを覚えて使う力が重視されました。

この記憶力中心の教育が、現在末期状態に陥っていると考えられます。

さて、引き潮の時代は、自分らしい個性を活かして、自分で仕事をすることが中心になる時代です。

引き潮の時代の社会における消費者は、必ずしも一般大衆ではありません。

だから、マーケットの規模は、次第に問題ではなくなってきます。

引き潮の文化の時代の消費者は、不特定多数の人間ではなく、同じような志向を持つ生産者でありかつ消費者であるような人間です。

そこでは、生産と消費のコミュニティが生まれる中で、経済が回って行くと考えられます。

教え合い学び合う関係の中で、生産と消費が循環していくのです。

このような、多くの人が自立する仕事に従事する時代に対応する教育はどういうものでしょうか。

これが、これから必要とされる全面的な教育です。

受験的な知識の勉強は、もちろんある程度は残ります。

しかし、それとともに個性、情熱、勇気、思いやりなどを目標とした教育が行われるようになるのです。

この教育の一つの基本的な形態が読書です。

そして、人間どうしの対話です。

さらに、自分の考えや感情を表現する力です。

このようなトータルな学力を育てていくことが、これからの子育ての目標になっていくのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

昔は、本を読んでいる暇があったら勉強しろ、というような価値観が残っていました。

これからは、勉強する暇があったら本を読め、という価値観になっていきます。

それは、入試が目的ではなく、自立が目的になる社会になっていくからです。

子供を見るときには、その子が将来どういう学校に合格できるかという受験的な尺度ではなく、その子が将来どういうふうに社会で活躍するかという仕事的な尺度で見る必要があります。

すると、教育の範囲も自ずから広がっていくのです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。子育て(117) 教育論文化論(255)