子供が勉強している様子を見ると、すぐに気が散ったりぼんやりと考えていたりと、親から見て集中力のない様子が感じられるときがあります。

早く済ませればできるのに、長い時間をかけてやっているというのには、どういう原因があるのでしょうか。

第一は、早く終わると追加の勉強をさせられる可能性があるというケースです。

予定の勉強が早く終わったからといって、一度でもそこで追加する勉強をさせると、子供はそのことをよく覚えていて、なるべく早く終わらせないように時間をかけてやるようになるのです。

特に、作文の勉強は、そのときのテーマによってかかる時間がかなり違います。

しかも、作文は、ほかの勉強と比べるとかなり頭脳を使います。

作文の勉強のあとは、ほかの勉強はしないで、せいぜい読書ぐらいにとどめておくといいのです。

第二は、ページ数などを決めてやらせるのではな、く時間を決めてやらせるような勉強になっていることです。

時間が経てばおしまいという形にすれば、自然にその時間の範囲をなるべく楽に過ごすようになります。

親の立場としては、時間で決めた方が管理しやすいですが、子供にとってはその時間は一種の奴隷状態の時間です。

時間の枠を決められると、自分で工夫して能率よくやろうという気にはなれないのです。

第三は、これがいちばん多い原因だと思いますが、勉強する時間が長すぎるか、勉強する量が多すぎることです。

子供は、すぐに終えられるものだと思えば、早く終わらせて、あとは自由に遊びたいと考えるはずです。

ところが、目の前に膨大な量の勉強があったり、長い時間が待ち受けていたりすると、どうしてもすぐに取りかかる気にはなれないのです。

これも、特に作文の勉強の共通することですが、ひとまとまりの作文を書こうとすれば、大体1時間はかかります。

小学校高学年や中高生で、いい文章を書こうと考える生徒は1時間半かかります。

社会人の方が作文の練習をする初めのころは、大体3時間かかります。

作文の勉強は、今日は30分だけ書いて、明日は続きの30分を書くというわけにはいきません。

だから、作文の勉強を始める前は、多くの子が、ちょっと本を読んだり、ちょっと手遊びをしたりして、心の準備をしてから取りかかるのです。

作文の勉強の場合は、長くかかるのはやむを得ません。

その代わり、続きを翌日に持ち越すようなことはせずに、その日に書き終えるところまで行かなければ、「(つづく)」と書いてそれで終了にした方がいいのです。

この場合、「つづき」を書く必要はありません。

書く見通しを考えたことが勉強の中身ですから、最後まで書き上げられなくてもいいのです。

話は少し飛躍しますが、この書くことに時間がかかる問題を、将来は音声入力でカバーできるようにしたいと思っています。

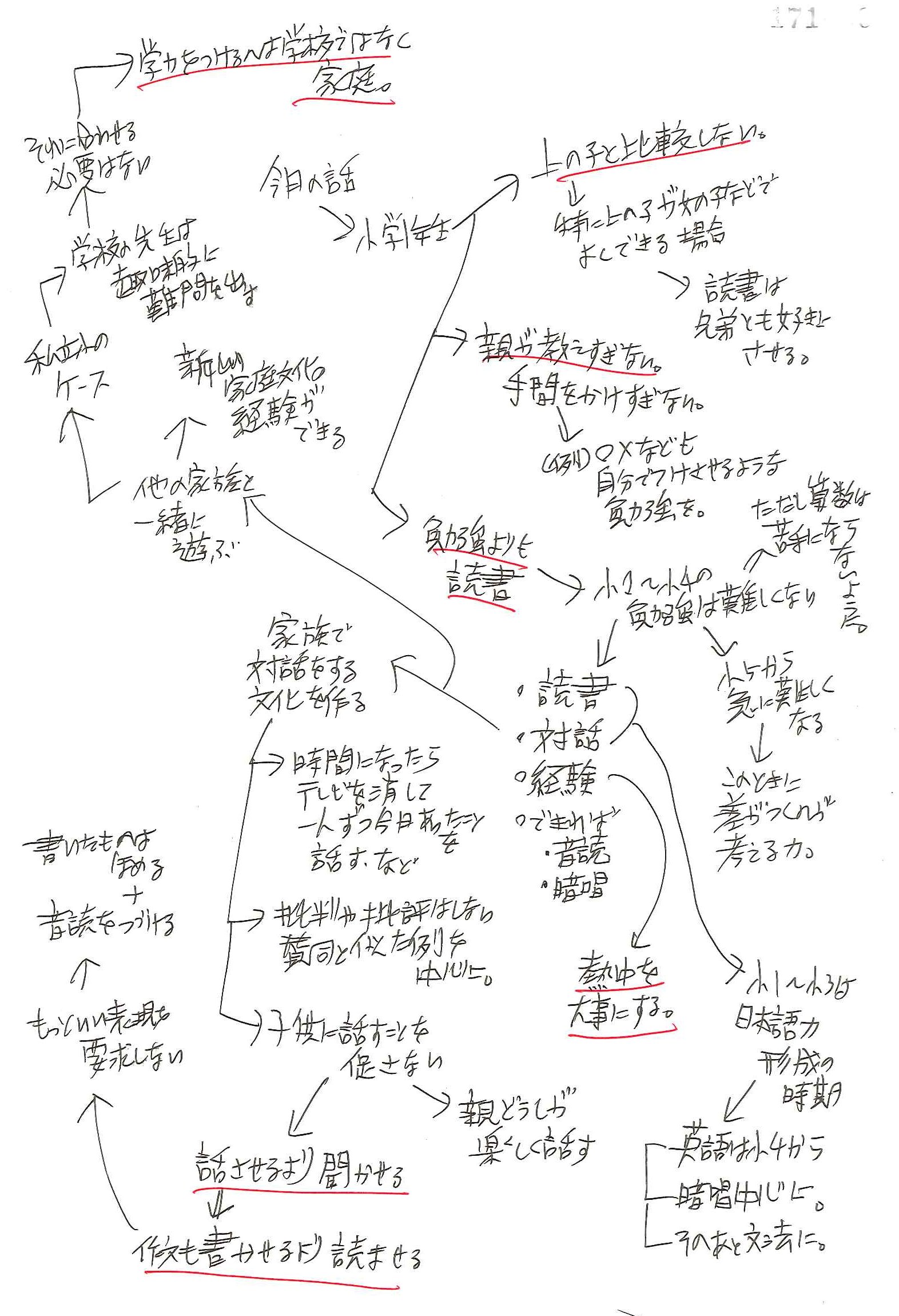

やり方は、まず作文の構想図を10分か15分で書きます。

この構想図を書く過程が考える勉強ですから、作文の中身のいちばん大事なところです。

そのあと、その構想図をもとに音声入力をします。

音声入力は、考えながらゆっくり話すので、普段の会話の3分の1から5分の1のスピードです。

すると、10分で1000字程度の文章になります。

今は、人工知能で音声がかなり正確にテキスト化されるので、手直しは句読点をつけるぐらいです。

欧米の言語では既に句読点を自動的につける機能があるようですが、日本語にはまだ対応していません。

しかし、これは技術的には簡単なことなので、いずれ日本語の音声入力にも句読点が自動的につくようになると思います。

このようにすれば、考える時間も、手直しの時間も含めて、それまで1時間から1時間半かかっていた作文を30分弱で仕上げることができるようになります。

これは、いずれオンライン講座としてやっていきたいと思っています。

さて、話を戻して。

作文の勉強の場合は、ひとまとまりの作文を書くのに時間がかかるのは、今の段階ではやむをえません。

しかし、他の勉強に関しては、小学生のうちはあまり長時間勉強させないことが大事です。

なぜなら、長時間勉強に取り組む動機が、まだ小学生には自分の中にないからです。

子供が成長して中学3年生の受験期になったり、高校生になり大学入試に取り組む時期になったりすれば、誰でも自然に集中力を発揮するようになります。

その時期の自分の内側から湧き上がった集中力が本当の集中力で、小学生の間はもともとそういう集中力がないのが本来の姿です。

ですから、小学生の間の勉強はなるべく短時間で終わるものにして、親は、子供が勉強などに集中せずに気を散らす方がむしろ自然だと思って、もっと手を抜いた勉強の仕方をしていくといいのです。

ちゃんと育っている子であれば、必要なときには必ず集中力を発揮します。

今集中力がないのは、まだそういう場面やそういう時期でないからなのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

大人の場合、集中力がなくなるのは、つまらない仕事か、長くやりすぎたからかです。

それでも、やらなければならない仕事のときは、大人はうまく工夫しながら、そしてうまく手を抜きながらやり続けることができます。

子供が勉強に集中できないとしたら、そこには大人が仕事に集中できないときと共通する問題があると思ってあげることです。

そして、一度ボタンを押せばずっと集中できるロボットのような子よりも、すぐ集中が途切れる子の方が安心と思っておくことです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。勉強の仕方(119)

10月14日(土)に行った小1オンライン相談会の最初の説明の部分です。(約12分)

低学年勉強の仕方、対話の仕方、読書の仕方、作文の取り組み方、私立の小学校の勉強の仕方などについて話をしました。

この話のあと、参加された11名の方から、順に質問を受け、最後にまとめてお答えしました。

当日は、参加者のカメラはオフで、名前ではなく電話番号の末尾4桁で指名してお話をうかがいました。

その番号の呼び方がわかりにくかったようで、当日質問ができなかった方もおられたようですが、一人の方はその後Facebookメッセージに質問内容を書いてくださいました。(海外の小1の勉強の仕方について)

また、Facebookグループ「言葉の森と家庭教育」にも、質問の柄を書いてくださった方がいました。

当日、質問できなかった人は、このような形で今後も質問をしてくださるといいと思います。

googleハングアウトを使ったオンラインの説明会は、比較的能率よく密度濃くできたと思います。

一部に、スマホで音声が聞き取りにくいという現象があったようですが、今後、他の学年でもオンライン相談会を企画していきたいと思います。

なお、この小1オンライン相談会の翌週は、受験コースの個人面談を1人10~15分で行いました。

今後、こういう個人面談の企画も増やしていきたいと思います。

https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=FGko0ubi8lA

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

言葉の森のホームページには、いろいろな教育記事が膨大に載っているので、それらを探して必要な部分だけ読むのは大変です。

こういうオンライン相談会や個人面談があれば、自分の聞きたいことをピンポイントで聞けるので便利だと思います。

今後、このようなオンラインの企画を増やしていきたいと思います。

(現在は、森林プロジェクトのオンライン研修交流会を企画しています。)

オンラインの会合は、今はまだ主催する側の方に操作に関するある程度の知識が必要ですが、参加する側はかなり楽になっています。

ほとんどの参加者は、ハングアウトのリンク先をクリックするだけで参加できます。

中に、たまに、マイクが使えなかったり、カメラが使えなかったりという問題が生じることもありますが、解決できないようなトラブルはまれです。

今後、このようなオンラインの企画を活用して、子供たちが参加できる勉強を作っていきたいと思います。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。小学校低学年(79)

プレゼン作文発表会を11月25日(土)の午後1時半から開催します。

インターネットを使った発表会ですので、自宅から、スマホ・タブレット・パソコンのいずれかで参加できます。(パソコンの場合はウェブカメラが使えるものが必要です)

この発表会には、どなたも参加できます。(言葉の森の生徒以外の方も参加できます。)

参加された方全員に、参加賞が出ます。

今回の発表会は、youtube動画の事前アップロードではなく、自宅で実際に朗読する形で発表していただきます。

事前のリハーサルを、11月13日(月)~11月18日(土)の間に個人ごとにご希望の時間で行います。(平日16:00~18:00土曜10:00~12:00)

発表会では、それぞれの発表のあと、参加されているみなさんに質問や感想などを自由に述べていただきます。

質問や感想は、一緒に参加されるお父さんやお母さんもしてくださって結構です。

また、田舎にいるおじいちゃんおばあちゃんも一緒に見学や参加ができます。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

これまでのプレゼン作文発表会は、あらかじめyoutubeにアップロードする形でしたが、今回は画面の前で直接発表していただきます。

準備の面では楽になりますが、画面から離れて発表する場合は、大きな声を出すか、マイクを使うようになります。(マイクは1000円から2000円ぐらいです)

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。発表交流会(20)

子育てでいちばん大事なことは、子供が幸福に過ごす時間をできるだけ多くすることです。

子供が喜ぶようなことをするのが、親の役割です。

「勉強ができるようになる」ということは、その次に来ることで、子供が楽しい生活を送ることを最優先していくといいのです。

子供の幸福を考えた場合、最も重要なのはお母さんの笑顔です。

お父さんの笑顔も、少し入るかもしれませんが。

最近のように冷たい雨が降る日が続くと、誰でも自然に気分が暗くなりがちです。

子供が学校から寒さにふるえながら帰ってきたときに、家の中に太陽のような明るい笑顔のお母さんがいれば子供はそれだけで幸福になります。

お父さんもなるかもしれませんが。

明るい笑顔をするというのは、決心次第で誰でもできます。

そして、明るい笑顔続けているうちにいつかそれが習慣になり、第二の天性にになり、生まれつき明るい笑顔だった人のようになっていくのです。

現代の社会は、暗いニュースもよく流れています。

しかし、そういうもののほとんどは、見る必要のないものです。

暗い話は見ないことにして、いつも前向きに明るいことを考えていくといいのです。

これは、お母さんだけでなく、先生という役割の人の場合も同じです。

子供が好きな先生は、明るくて面白い先生です。

性格は努力しているうちに変えられるので、人を教える仕事をしている人は、常に 明るい笑顔でいるということを心がけていくとよいと思います。

たまに子供に厳しい一言を言う必要があったときも、いつも明るい人が言う一言は子供の心に響きます。

いつも小言を言ってる人の厳しい一言は、あまり心に響きません。

だから、いざというとき以外は、いつでも明るい笑顔で生活していくといいのです。

もちろん、いざというときの一言も、ただの厳しい一言ではなく、明るく厳しい一言というのが大事です。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

自分の子供が小さかったとき、「もしこの子が明日死んでしまったら」と考えて、人生は楽しく暮らすことがいちばん大事なのだろうなあと思ったのでした。

だから、勉強などは全く適当で、楽しく遊ぶことばかりさせていたのです。

もちろん、私は子供に、同じことを二度目に注意されたらぶっとばす(笑)という育て方をしていたから、子供たちはどう思っているかわかりませんが。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。子育て(117) 生き方(41)

受験で作文や小論文を使うという場合、そのための練習はなかなか難しいものです。

(以下、作文・小論文をまとめて作文と書きます。※)

英語や数学であれば、すべて答えがある問題ですから、どういう問題が出されるか過去問を分析してその問題に合うような練習に取り組めばそれで成績は確保できます。

ところが、作文の勉強は、過去問の模範解答を見ても、実際の試験で出る問題は全く違います。

同じように、国語の問題も、過去問を解いたからといって、試験の成績がよくなるというあてはありません。

では、どうしたらよいかと言うと、どういう問題が出されても得点できるだけの国語力、いい文章を書けるだけの作文力を作っておけばいいのです。

とは言っても、作文の実力向上を実感するのは、受験作文に本気で取り組んでから約1年かかりますから、ほとんどの受験生は練習時間が足りません。

そこで言葉の森では、短期間に合格する作文力をつける方法を作っています。

それは、過去問に類似するようなテーマを何本か書いてみるという練習です。

過去問をそのまま書くということもありますが、基本は、過去問に類似した傾向の問題を書くということです。

そこで大事なことは、その傾向に沿って価値ある体験実例、社会実例、光る表現、深められた主題を準備してくることです。

作文の書き方という構成の部分は、言葉の森の考案した独自の構成法でアドバイスします。

生徒が準備するのは、構成以外の、題材と表現と主題です。

(つづく)

★言葉の森の受験作文コースを受講している保護者の方向けに、のオンライン個人面談を行っています。(生徒の同席も可です。)

個人面談を希望される方は、面談予定表のページからお申し込みください。

※

作文と小論文を区別して考える人がいますが、上手な文章を書くが目標ということであれば、作文も小論文も同じです。

強いて区別を言えば、題材が中心になるのが作文で、主題が中心になるのが小論文です。

中心になるとは、その部分の分量が多いということではなく、文章全体の重点がどちらになっているかということです。

しかし、その区別は黒白はっきり分かれるわけではなく灰色の範囲もかなりあります。

そこで、言葉の森では、作文も小論文もひとまとめにして作文と使うことが多いのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

入試に作文試験があり、それがかなり得点に影響するという場合、受験生はかなり不安です。

というのは、どういう問題が出されるかわからないからです。

実際に、書きようがない問題が出されることもあります。

だから、受験作文は、実力と自信をつけておくという対策しかないのです。

受験作文コースで練習した生徒は、合格した子も合格しなかった子も含めて、お世辞かもしれませんが、「作文だけはよく書けました」と言ってくれます。

試験に臨む方法がわかるので、取り組みに迷いがなくなるからだと思います。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。受験作文小論文(89)

前回の記事に引き続き、小1オンライン相談会で出された質問に関して、こちらからお答えした内容を載せておきます。

7.

課題の音読を嫌がるという質問がありました。

特に長い長文は嫌がって、短い長文ばかりを読みたがるということです。

これは、行数を区切って例えば10行だけ読むとか、「。」(句点)3つ分だけ読むとかというふうにしておくといいです。

要は、毎日読むという習慣をつけることが大事ですから、量は少なくてもいいのです。

ただしその代わり、早く読めるようになったからといって途中で追加させないことです。

決めた分量が早くできたら、褒めるだけにして、追加しないことが大事です。

追加をさせる勉強になると、子供はやがてだらだら勉強するようになります。

そのだらだら勉強の弊害はあとあとまで残ります。

8.

勉強のタイミングについて質問がありました。

学校から帰ってすぐという習慣ができるといいです。

しかし、それができていない場合、今から習慣を作るのは難しいかもしれません。

朝ご飯の前の時間が、毎日確実にできる時間帯ですから、朝ご飯前に勉強をする習慣を作るのが理想的です。

また、夕ご飯の場合などもよい勉強時間です。

ご飯のあとは、基本的に勉強しない方がよく、特に作文は書かない方がいいです。

食後に頭を使う勉強をするのは、かなり無理があります。

特に、高学年の作文は、食後は避けることです。

食後は、頭を使わない読書をする時間にあてるといいと思います。

9.

私立の小学校で、算数や国語の問題が難しく、平均点が30点から40点のテストがよく出されるが、どうしたらよいかという質問がありました。

学校の先生は、よく趣味的に難しい問題を出します。

教育ということをあまり考えていないからです。

だから、学校のペースに合わせずに、親が点数ではなくその試験の内容を見て、それが子供にとって必要かどうかを判断して重点を決めておくといいです。

必要ではないと思う場合は、できなくてもいいと割り切ることが大切です。

家庭で予習をする場合、教科書をもとに教えるのは無理があります。

教科書は、学校の先生が教える仕組みで作られているからです。

「これでわかる○○」シリーズの参考書兼問題集のように、解説が詳しく書いてある市販の教材をもとに、親の自己流の教え方ではなく、その参考書に書いてある教え方で教えていくとわかりやすくなります。

10.

国語の読解問題ができないという相談がありました。

学校のテストや市販の難しい問題集のテストの場合、できなくてもよいものもかなりあります。

点数ではなく内容を見て、解けるべき問題かどうかを親が判断することが大事です。

できるべき問題ができていない場合、市販の問題集などをやる必要はありません。

国語力は、国語的な生活時間の長さによって決まってきます。

問題集を解くような勉強は、その問題集の勉強が終わったらおしまいです。

面白いから、空き時間にときどき問題集を開いて問題を解という子はまずいません。

これに対して、読書は、興味の持てる本だと少しの空き時間にも続きを読むようになります。

国語力は、国語の勉強をさせることではなく、読書の楽しさを味合わせる方向でつけていくことです。

国語の成績のよい子は、国語の問題集を解くような勉強はまずしていません。

ただし、学年が上がった場合は、読書だけでは易しい文章ばかりになる可能性があるので、問題集読書を並行していくといいです。

11.

暗唱の文章を、正しく読まずに自分なりに読んでしまうという質問がありました。

暗唱をするときは、最初の読み方だけはゆっくり正確にすることが大事です。

最初に間違って読んだものを、あとから直すことはまずできないと考えておくことです。

それぐらい、最初の数回の読み方は大事なのです。

ゆっくり正しく読めるようになったら、そのあとはできるだけ速く読むようにします。

速く読むときは、歩きながら読むなど体を動かしながら読むようにするのがコツです。

こういうコツがわかるためにも、子供に暗唱をさせる前に、親が暗唱の練習を実際にしてみるといいと思います。

12.

暗唱検定は内容が難しいので、いつからやったらいいかという質問がありました。

幼児や小学校1~3年生は、意味がわからなくても読み方さえわかれば暗唱ができます。。

だから、暗唱検定の取り組みは、なるべく早くやっておくといいです。

小学4年生以降になると、暗唱の文章を覚えようという気持ちが出てくるので、かえって暗唱が難しくなります。

繰り返し音読すれば自然に身につくという感覚をつかめるのは、小学校低学年のころです。

その感覚をつかんでおくことが大事です。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

勉強の仕方のコツを知っていると知らないとでは大きな差があります。

大抵は、そのつど親が軌道修正しながらやっていくので問題はありませんが、それでも最初によいやり方を知っておくことは大事です。

近道だと思ってやっていたことが、実はあとから見ると遠回りだったということがよくあるからです。

子育てには、やりすぎの問題と、やらなさすぎの問題の両方があると思います。

これまで見てきた範囲で言うと、やらなさすぎの方はあとで何とかなりますが、やりすぎの方は何とかするのにかなり時間がかかります。

小学校低学年のころは、子供が素直なので、特にやりすぎになりやすい時期です。

これを避けるには、低学年のころから子供の自主性を大事にしげおくことです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。小学校低学年(79) 勉強の仕方(119)

小1オンライン相談会で出された質問に関して、こちらからお答えした内容を一部加筆して載せておきます。

1.

学校で国語の音読の宿題があるが、それとは別に音読をする余力がないという声がありました。

勉強の中心は、家庭で決めた学習で、その補助的なものが学校の宿題です。

音読を2つ別々に同じ時間に続けるのは、子供にとって心理的な負担があります。

家庭で独自に決めた音読は、朝ご飯前に、学校の音読の宿題は夕方の勉強に、と分けておくと負担がありません。

家庭で独自に決めた方が優先で、学校の方はできないことがあっても構わないというふうに重点を変えておくとよいと思います。

勉強は家庭で決めた方針を最優先にしておくことです。

2.

幼稚園年長で、入学前の準備としてやっておくことという質問がありました。

勉強の先取りはする必要はありませんが、読書と対話によって日本語力を育てることだけは重点的にやっていくとよいと思います。

また文字を書く練習は、小学校に上がってからという考えもありますが、子供が書くことに興味を持ったまま放置しておくと自己流に書き方を覚えてしまいます。

興味を持ったときが、その勉強を始めるのに最適な時期ですから、文字をていねいに書く練習だけをさせておくとよいです。

ただし、やりすぎないようにすることが大事です。

3.

ゲームを禁止するかどうかという質問がありました。

小学校3年生までの子は、親が禁止すればそれを守らせることができます。

しかし、高学年になってもその禁止のスタイルを続けることはできませんから、低学年のうちから子供が自分でコントロールする練習をさせておくとよいのです。

時間を決めてゲームをやらせる、あるいは退屈なときは本を読んだらゲームを何分してもよいというふうにするやり方が考えられます。

ただし、子供が自分で時間をコントロールすると言ってもできないのが当然ですから、何度も忍耐強く親が子供に関わって少しずつ自分でコントロールする力を育てていくということです。

子育ては、一度言っただけでできるようになるということはありません。

親子で協力して、子供の自立心を育てていくということでやっていくといいと思います。

4.

漢字の勉強を嫌がるという質問がありました。

その原因は、難しい問題集をやらせているかからではないかと思います。

答えを書いて○×をつけるような漢字の勉強は、時間がかかるだけで身につきません。

単純に、学校の教科書の漢字をきれいに何回か書くというパターン化した練習にしておくとよいと思います。

5.

小3まで英語はやらない方がよいというが、英語を聞くだけならいいかという質問がありました。

聞くことがいちばんよくないので、CDなどをかせるのは避けた方がいいです。

また、親が英語と日本語の両方を話すということも子供にとってはよくありませんから、海外で暮らす場合も親は家庭の中では日本語だけで子供と話すようにするといいです。

日本で英語の勉強をする場合は、小4からで、最初は英語の音読暗唱を中心にしていくといいです。

ただし、学力の中心は日本語ですから、何よりも日本語の生活を充実させていくことが大事です。

6.

小学生新聞は、何を取ったらいいかという質問がありました。

読み応えがあるのは毎小です。

説明文的なコラムが充実しています。

朝小は見栄えがいいですが、時事的なニュースのような記事が多く読むところがあまりありません。

作文の投稿欄が充実しているのは朝小です。

しかし、つい先日から毎小も投稿欄に作文を載せられるようになったようです。

(つづく)

▽構想図

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

今回は、小1の生徒を中心にしていましたが、次回からはそのほかの学年についても行っていく予定です。

ふと思ったのは、いろいろと悩みの深いお母さんは、お父さんがあまり話し相手になっていないのではないかというということです(笑)。

身近にちょっと相談できる人がいるというのは大事だと思いました。

私は、いつも同じことを言っていますが、やれ英語だ、漢字だ、問題集だなどと勉強を工夫するよりも、いちばん大事なことは、毎日しっかり本を読んでいることです。

読書さえできる子であれば、勉強は何もしなくても大丈夫です。

学校でちゃんと教わらなくても、家で少しやればすぐにできるようになるからです。

むしろ工夫するのは、その読書の内容を充実させていくことです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。小学校低学年(79)

現代は、何でも素早く処理のできる時代です。

ボタンを押せば、すぐに答えが出てくるというような環境が増えてくると、学力についても特別なよい方法やよい教材があれば、明日からでもすぐにうまくいくように思いがちです。

それでも、大人は、現実世界でいろいろな苦労をしているのでそれほど単純にはなりません。

問題は、子供です。

子供は、今のようなスピーディーな環境のもとでは、何でもすぐに成果が出て当然のように思ってしまうのです。

しかし、どんなことでも、価値あるものは、長い時間をかけて身につくというのが本当の姿です。

何度も繰り返しているうちに、自ずからできるようになるというところに学力向上の秘訣があるのです。

それは、もちろん「よい方法」というものを否定するわけではありません。

しかし、たとえどんなによい方法であっても、それを続ける意志がなければ自分のものとして定着することありません。

その点で、子供に繰り返しの大切さを教えるもは、勉強の出発点とも言えるのです。

その繰り返しの大切さを実感させるのによい方法として暗唱があります。

暗唱検定の一つの級は、約3千字の暗唱です。

これを一文字も間違えないように暗唱できるようにするのに約3か月かかります。

逆に言えば、毎日10分間、3か月続ける意志力さえあれば、幼稚園の子供から社会人の大人まで誰でも暗唱できるようになります。

先日、言葉の森の暗唱検定で、初めて初段に合格した小学4年生の生徒がいました。

初段の暗唱は、約1万2千字を30分以内に読むことです。

もちろん、何も見ずにです。

この生徒は、たぶん何ヶ月も、毎日10分の暗唱を日常生活の中で続けていたのでしょう。

このように、毎日同じことを続けていくという意志力があれば、こういう生徒はただ記憶力が鍛えられというだけではありません。

もちろん、記憶力は、将来かなり役に立つと思いますが。

続ける意志を持てる人は、これから、どのようなことに取り組むことがあっても、「続けていればできる」という気持ちを持つことができるのです。

これが、「雨だれ岩をも穿つ」という言葉を実感として理解できるようになることです。

この続けられる人とすぐ諦めてしまう人の差が、実は世の中で最も大きな差です。

学力向上の秘訣は、続けることができるかどうかにあります。

それを無理なくできるようにする機会のひとつが、暗唱検定なのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

思いつくことや始めることは、誰でも比較的簡単にできます。

差がつくのは、それを続けることができるかどうかです。

もちろん、時には方向転換が必要なときもあります。

しかし、圧倒的に大事なのは続けることができるかどうかなのです。

知っていることと、できることは、かなり違います。

それがわかる身近な例は、テストです。

実力よりも成績が悪いという場合は、知っているところでとどまっているのです。

先日も、高校1年生の生徒が、「物理ができなかったのですが、どうしたらいいですか」と聞きに来ました。

いろいろなアドバイスはできるでしょうが、私が言ったのは、「それは、勉強していなかったからだと思うよ」(笑)。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。暗唱(121) 勉強の仕方(119)