学校を卒業し大人になると、特に何かを勉強する必要がなくなるということがあります。

仕事の多くは、その場で理解して慣れることが中心ですから、本を読む必要というものはあまりないのです。

特に、一般教養のジャンルに属する本は、自分の好きなものを息抜きに近い趣味として読むということはありますが、自分自身の向上のために読むということが少なくなります。

それで、日常生活は回って行くからです。

しかし、こういう読書の乏しい生活を続けていると、子供との対話が次第に活気をなくしていくように思います。

子供でも小学3、4年生になると、日常生活の中でなぜだろうとかどうしてだろうと思うことが増えてきます。

また、自分なりに新しく思いついたことも出てきます。

親が本を読んでいると、そのような子供の疑問や発見に、なぜか打てば響くような対応ができることが多くなるのです。

子供は日々成長しています。

親は、年齢が上だというストックで、しばらくは対応していけます。

しかし、世の中の変化は昔よりはるかに早くなっています。

次々に新しい考えや、新しい概念、新しい言葉が生まれています。

親も子供と同じスピードで日々成長していくことが、子どもとの対話を充実させることになるのです。

このことに関連して少し心配になるのは、高校生の不読率が高まっていることです。

小学生のときにいくら本をたくさん読んでいても、高校生のときに本を読む習慣がなくなれば、そのまま大人になっても読書のある生活にはなりません。

読書は、毎日行うのが基本です。

一種の生活習慣ですから、数日間読書から遠ざかると、そのまま本を読まない生活が普通になってしまいます。

社会人になっても、自分で目標を決めて1日に1回は本を開くということをしていくといいのだと思います。

そういう点で、子供の思考発表クラブの毎週の読書紹介のようなことを、中学生や高校生や、更には大人どうしでもやっていくといいのかもしれません。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

毎週行っている思考発表クラブで、子供たちの読書紹介の仕方が次第に上手になっています。

最初は、どの子も、その本のあらすじを長々と言ってしまうことが多かったので、「いちばんおもしろかったところは……」と焦点を絞って言うようにしていました。

しかし、毎回やっていると、その本のあらすじや要約を完結に述べて紹介できる子が増えてきたのです。

また、この本の紹介をするということが、子供の読書生活を充実させているようです。

作文の書きやすさは、低学年のころは自分の経験から来ていますが、学年が上がると読書から来ることが多くなります。

「書くことがない」と言う子の多くは、本を読まない生活になっています。

本を読んでいると、どういうテーマでも迷わずにすぐ書き出せるのです。

その場合の本は、特に難しい本である必要はありません。

何しろ、ほぼ毎日読むという生活をしていることが大事なのです。

この読書生活の差が決定的につくのは、高校生以降だと思います。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。読書(95)

「サードウェーブ 世界経済を変える『第三の波」が来る」(スティーブ ケース)を読んでいます。

http://amzn.asia/fyZFIQL

スティーブ ケースは、AOL(アメリカオンライン)の創業者だった人です。

第一の波はネット接続、第二の波はそのネットを使ったさまざまなアプリ、第三の波は、あらゆるものがネットにつながるIoE(Internet of Everything)です。

この本で、これから生まれる大きな変化として第一に挙げられていたのは医療でした。そして、第二に挙げられていたのが教育でした。

これまでのインターネットがもたらした大きな変革は、情報の分野で起こりました

これからの。あらゆるものがつながるインターネットの世界で大きく変わるのは、人間を含む生きているものの分野です。

生きているものの特徴は、個別に生きていることにあります。

人間は、人間一般の抽象的な存在としてではなく、それぞれが特徴のある個的別な存在として生きています。

IoEの時代は、その個別性を生かす時代なのです。

だから、これから変わるのは、生きているものの世界、具体的には、医療、農業、教育、政治などの分野です。

これまでの一斉、一律、平均、多数決というやり方ではなく、個別対応が技術的にもコスト的にも可能になってくるのです。

では、生きている人間の持つ重要な性質は何かというと、それは時間と空間の中に生きているということです。

個々の人間は、個々の時間と空間の中で生きています。

これが、抽象的な人間との違いです。

だから、これからのIoEの時代に重要になるのは、時間と空間なのです。

言葉の森もオンライン教育も、この個々の子供たちの時間と空間を共有する形で進めていこうと思っています。

それが、思考発表クラブであり、自主学習クラスであり、オンライン作文コースであり、先日行ったプレゼン作文発表会であり、この夏に行う予定の読書と自然のサマーキャンプなのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

これから起こるインターネットの世界の変化では、小さな改良は淘汰されてしまいます。

失うものがある世代には、抜本的な変革はできません。

失うものがない世代が、新しい時代をリードしていくのです。

インターネットの第三の波で生まれるのは、リアルなインターネットです。

情報に還元された物や人ではなく、個々の生きた物や人がインターネットの対象になります。

誰にでもあてはまる普遍性は後景に退き、その人にしかあてはまらない個別性が前景に出てくるのです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。未来の教育(31) 言葉の森のビジョン(51)

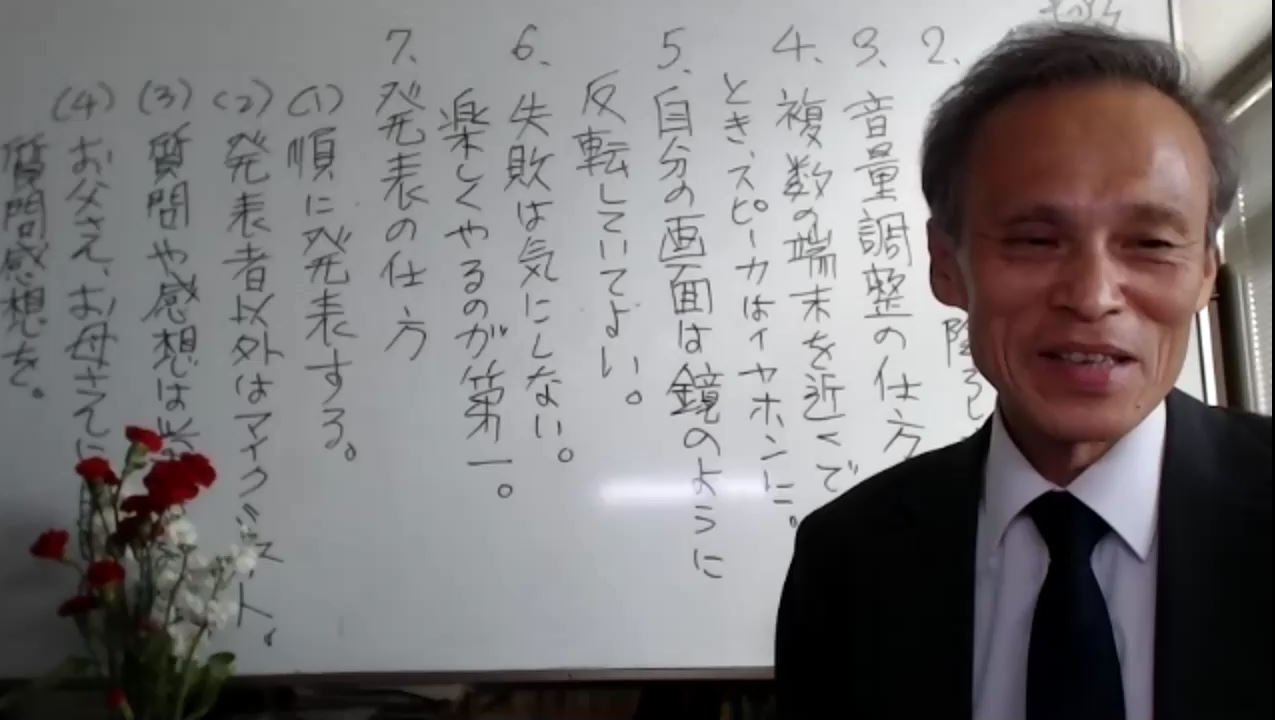

11月25日(土)午後1時半から、オンラインでプレゼン作文発表会を行いました。

めてZoomで取り組んだため、音声が調整してもうまく聞き取れない人もいました。これは、今後の課題として解決策を考えていきたいと思います。

当初、1時間半で終わる予定でしたが、話が盛り上がり時間は2時間をオーバーしてしまいました。

どの作品も力作で、参加者だけで見ているのがもったいないぐらいでした。

発表は、その場で直接読む方法と、youtubeなどにアップロードしておく方法とを選択できるようにしていました。

全体をふりかえると、その場で紙芝居などを用意して読む方法が、最も簡単で対応もしやすいように思いました。

音声やカメラがうまく使えないときのために、あらかじめ原稿を事務局に送っていただくようなことをしておけば、トラブルにも対応できると思います。

当日、音声の関係で発表できなかった作品「堅く結ばれたきずな」は、現在、youtubeに限定公開でアップロードしています。

発表会の参加者には、メールでリンク先をご連絡しますので、youtubeにアップロードされた作品を見て、できればコメントを書いておいください。

次回は、発表者は6人ぐらいにして(見学舎は何人でも可)、1時間から1時間半ぐらいでできるようにする予定です。

今回のZoomの発表会で、運営がやりやすいことがわかったので、もっと日常的に発表会を行い、その際、生徒自身が持ち回りで司会をしていくようにしたいと思っています。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

プレゼン作文発表会は、時間をかなりオーバーしてしまいましたが、楽しくできたと思います。

次回からは、もっと日常的に発表会ができるようにしたいと思っています。

その際、生徒どうしが司会をすることも考えています。

オンライン作文コースで作文を書いている人は、清書の週などはそのまま発表会に参加することができると思います。

Zoomを使った初めての発表会でした。

マイクが認識できないトラブルがありましたが、それ以外は予想以上にスムーズにできました。(時間はかなりオーバーしましたが)

参加した子供たちが、積極的に質問や感想を述べてくれました。

この分なら、毎月第4週の清書の時間に、曜日時間の枠を増やして、5、6人で45分程度の小規模発表会が日常的にできると思いました。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。発表交流会(20)

学習の基本は模倣です。

模倣のもとになるものは、憧れです。

読書好きな子は、身近にいる読書好きな人を見て、その姿に憧れて本を読み出したということが多いのです。

同じことが作文にも言えます。

親が、構想図を書き、楽しそうに子供の作文を書き、その作文をもとに家族の対話が進むようになれば、子供はいつか自分もそういう作文を書きたいと思うようになります。

ここで大事になるのは、お母さん以外のほかの家族、例えば、お父さんや、その子の兄弟も含めた家族全体の協力体制です。

子供が話したことをもとに、お母さんが作文を書き、その作文に対して、お父さんがコメントを書き、お兄さんやお姉さんもコメントを書くというようなことができるといいのです。

コメントは決してオーバーなものである必要はありません。

絵の好きなお父さんならば、漫画のようなものを余白にかいておくだけでもいいのです。

子供の作文を中心に、家族全体の輪ができるというイメージで考えていくことです。

この家族の協力、特にお父さんの協力は、子供の学年が上がったときに生きてきます。

お父さんは、普通仕事からの帰りが遅いことが多く、子供の生活や教育に深く関わりにくいところがあります。

小学校低学年のころは、それでも親子の対話が成り立ちますが、子供が高学年になり、勉強が難しくなると、普段の対話がない父親と子供は、話す話題が限られてきます。

それで、勉強や成績のことばかりが話題の中身になると、子供とのコミュニケーションは更に薄くなってきます。

本当は、小学校高学年の考える作文のテーマで、社会生活をしている父親がいろいろな具体例を話してあげるといいのです。

そういう高学年になってからの父親と子供の対話の土台が、小学校低中学年の作文をもとにした親子の対話です。

ここで大事なことは、対話はディベートではないということです。

日本人は、イエスとノーを物事に対してではなく、相手に対して言う文化の中にいます。

だから、「それは、ちょっと違うなあ」というような否定的な言葉は、相手の話す気持ちを萎縮させてしまいます。

対等の間柄であれば、そういう批判や反論もそれなりに面白いのでしょうが、親子の間で親が子供の意見に反論を述べると、子供はのびのびと話せなくなるのです。

だから、ここが日本語の工夫の必要なところです。

発言は、相手の話に対する似た例を中心にし、反対意見があるときは、反対意見をそのまま述べるのではなく、反対意見への理解という形で反対論も引用していくといいのです。

例えば、子供が、「僕はAだと思う」という意見で、親がBだと思うときは、「確かに、Bという考えもあるけど、○君の言っているようにAという考えもあるよね」という言い方です。

言うことの中身は同じでも、言い方次第で、楽しい話になったり、言い争うような話になったりするのが、日本語の特色なのだと理解しておくことが大切です。

だから、話し言葉の最初は、「でも」や「だけど」でなく、「確かに」「そうだね」という言葉で始めていくといいのです。

大事なのは、言いたいことの中身ですから、その外側の表現はできるだけ穏やかなものにしおくことです。

(つづく)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

親子の対話の度合いと、子供の思考力とは、高い相関があるように思います。

作文の感想を自分らしく深く面白く書ける子は、親とよく話している子がなぜか多いのです。

それは、たぶん、その子の理解力に応じて難しい話をしてくれる役割が最もよく果たせるのが親だからです。

親子の対話を充実させるためには、親がまず本を読んだり考えたりして自分なりに勉強しておくことです。

子供相手だからといって、親が何も工夫をしていなければ、面白いやりとりにはなりません。

それを毎日の忙しい仕事と並行しながらやっていくのです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。親子作文コース(9)

親子作文は、作文を書く前の題材作りから始まります。

小学1、2年生の子に、自由な題名で作文を書くように指示すると、多くの子は、「今日のこと」という題名で書こうとします。

このころは、毎日が楽しい一日なので、それはそれでいいのです。

しかし、子供によっては毎週のように、サッカーならサッカーのことばかり、ゲームならゲームのことばか書く子もいます。

たまに、旅行に出かけたときなど、そのことを長く書く子もいますが、普段の作文の題材はあまり変化がないのが普通です。

そこで、お母さんやお父さんが、子供と一緒に作文の題材の準備をするのです。

準備と言っても、わざわざどこかに出かけるというようなことは必要ありません。

一緒に玉子焼きを作ってみるとか、植物の種を植えてみるとか、虫捕りに行ってみるとか、そういうことでいいのです。

しかし、それを漠然とやるのではなく、お母さんやお父さんなりに新しい工夫をしながらやってみるのです。

例えば、虫捕りの場合も、ただ網を持ってつかまえにいくというだけでなく、まだやったことのない新しい方法を試してみるのです。

こういう挑戦は、親にとっても面白いことですし、何よりも子供は、そういう親の姿を見て、新しいことに挑戦する姿勢を学んでいきます。

その子供との遊びの過程で、遊びの記録を写真などで撮っておけば、あとでそれが使えます。

何に使えるかというと、作文を書いたあとの作文用紙の余白に貼っておくとか、プレゼン作文発表会の材料にするとかいう使い方です。

さて、そういう子供との遊びをしているうちに、作文の授業の電話の日になります。

子供は、相変わらず「今日のこと」を書こうとしますが、そこで、親が事前に、「この間のあの話を書いたらいいんじゃない?」「あ、そうか」という方向に向けていくといいのです。

しかし、子供によっては、せっかくたっぷり遊んだのに、やはり同じような「今日のこと」を書きたがったり、また、親子の遊びを題材にして作文を書いた場合でも、肝心の面白いところは書かずにどうでもいい場面ばかりを書いたりすることがあります。

親の思っていることと、子供の思っていることは、かなり違うのが普通です。

しかし、そこで子供の自主性を尊重して、おくことが大事です。

親の指示でやらせたことは、その場ではすぐに成果が出るように見えますが、そのことで、指示を待って行動するという依存的な姿勢を作ってしまうからです。

だから、せっかく子供が作文を書き上げたのに、親が、「もっとあのことを書いたらいいんじゃない」などと、子供の作文の不足を指摘するようなことは言わないことです。

書き上げた作文は、それがどんなものであっても、そのまま全面的に褒めることが大切です。

言葉の森では、この親子の遊びの資料として、実行課題集というものを作っています。

これは、季節の行事や遊びなどを短くまとめたものです。

また、思考発表クラブでは、この実行課題集を、更に具体的な実行に結び付けられるように、youtubeなどを利用していろいろな動画を紹介しています。

作文の勉強というのは、作文を書くときに始まるのではなく、書く前の子供の経験や、その経験を通しての親子の関わりの中で始まっているのです。

(つづく)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

小学1年生、2年生のころは、子供は何でも素直に吸収します。

だから、暗唱なども小2までは、どの子も楽にできるのです。

この何でも吸収できる時期に、いろいろなことをやりすぎないようにして、子供の経験と親子の対話を充実させていくといいのです。

このころは、勉強をさせれば成績はすぐに上がります。

しかし、本当にあとになって力がつくのは、勉強ではなく、経験と対話と読書なのです。

子供が小さいころは、親もちょうど仕事が忙しい時期にあたっていることが多く、親子で遊ぶ時間の捻出にも苦労します。

しかし、その苦労があとで面白い思い出になります。

そして、親が苦労した分、子供は同じように自分が親になったときに、その子供に温かく接するようになります。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。親子作文コース(9)

小学校1、2年生のころは、まだ作文が自由には書けない子がほとんどです。

作文力の土台は読む力ですから、読む量がまだ不足しているうちは、作文は書けません。

ところが、日本語は世界でも珍しい言文一致の度合いが強い言語ですから、口に出したことを文字にすれば、作文らしいものは一応誰でも書けるのです。

しかし、それを作文として見てしまうと、いろいろな表記ミスが出てきます。

例えば、句読点は、口に出す言葉にはありません。

また、会話のカギカッコも、段落もありません。

微妙なのは、小さい「つ」ですが、これも口に出す言葉では音として出てきません。

だから、子供が最初に書く作文らしきものには、こういう表記ミスが出てきてしまうのです。

しかし、もしそこでこれらをミスとして直そうとすれば、子供はなぜそれを直さなければならないかわかりません。

それは、子供の書く文章が、口頭の文章をもとにしているからです。

年齢が上がると、書く文章は、読む文章をもとにしてきます。

すると、表記の仕方もわかってきます。

しかし、聞く文章や言う文章をもとにしているうちは、書く文章は表記上のミスがあって当然なのです。

では、どうしたらいいかというと、読む文章の量を増やすことです。

しかし、これを一般的な読書として量を増やすだけでなく、子供が書く作文の中で読む文章を増やしていくのです。

これが、親子作文の出発点です。

(つづく)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

新しい勉強は、小学1年生から始めると、それがそのまま生活習慣の一部となります。

しかし、作文は1年生からは始めにくいものです。

作文は、話し言葉をもとにしているのではなく、書き言葉をもとにしているからです。

その書き言葉の練習を勉強として行うのではなく、親子の対話として自然に行っていくのが親子作文です。

ただし、これを保護者だけに任せるのでは負担が大きくなります。

そこで、親子作文も、オンライン作文で情報を共有しながら行っていくのです。

小学1年生のころは、親が指示したことがどの子も素直に取り組みます。

しかし、ここで大事なことは、真面目にやりすぎないことです。

大事なことは、何しろ楽しくやることと、子供の自主性を引き出すことです。

そのためには、いろいろなことをやらせすぎないようにして、学力の基本となる遊びと読書と対話を中心にすることです。

遊びと読書と対話を総合して取り組むためのきっかけになるのが、親子作文です。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。親子作文コース(9)

思考発表クラブの子供たちの勉強の様子を見ていると、どの子もとても熱心なことに驚きます。

勉強内容の画像のアップロードなどで、お母さんの協力があるので、そういう親子のやりとりが励みになっている面もあると思います。

また、参加している同じくらいの学年の友達とのいやりとりが楽しいということもあると思います。

どの子も、よく準備したことを自分なりに深く考えて発表しているので、それらの発表を聞いているだけでも勉強になるぐらいです。

そこで、三つのことを考えました。

第一は、思考発表クラブの発表が毎週だと負担が大きいかもしれないので、月に1回程度は、それまでに最もよかったと思う発表をコピーして、全体会で発表し直すということです。

今の思考発表クラブは、曜日と時間が決まっているので、他の曜日や他の時間の生徒の発表を見学する機会がありません。

そこで、新しい発表を休む代わりに、他の曜日や時間の発表も見学できるというような機会を作るといいかと思っています。

第二は、オンライン作文の生徒も、ただ作文を書くだけでなく、月に1回程度は、自分の作文を発表する機会を設けてもいいのではないかと思いました。

プレゼン作文発表会という企画のミニ版のようなものを定期的に行い、それを刺激にして毎週の作文に意欲的に取り組めるようにしたいと思います。

第三は、自主学習クラスの生徒も、やはりただ自学自習をして先生にチェックしてもらうだけでなく、月に1回程度、参加者どうしで互いの勉強の報告会を行い、そこで、自分が勉強したことをもとに、似た問題を作り発表するというような場を設けたいと思いました。

こういうオンラインの小発表会を定期的に行い、また年に1,2回は、もっと参加者の規模を大きくした文化祭のようなものを開きたいと思っています。

作文や勉強は、何かの手段として行うだけでなく、それ自体を一つの目的のように行うようになるのが理想です。

言わば、作文の文化や勉強の文化を作るというような形で、取り組んでいきたいと思っています。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

手段としての勉強とは、何かのために苦しくても頑張るという勉強です。

目的としての勉強とは、それ自体が楽しいからやるという勉強です。

目的としての勉強にも苦しいときがあるかもしれませんが、それは楽しいから苦しくても頑張るという苦しさです。

作文も同じです。

作文が好きな子は、書くことを楽しんで書いています。

そういうそれ自体が楽しい勉強に取り組んでいきたいと思っています。

子供たちの発表とそのあとの相互の感想を聞いていると、みんな相手のいいところをよく見て、とても好意的に感想を述べています。

こういう安心できる場というのも、楽しい勉強というのには大切だと思いました。

私は、日本人にはディベートとか、批判とか、論争とかいうのは、向いていないのではないかと思います。

論争をすると、お互いにどんどん萎縮して、そのうち揚げ足取りのようになることが多いのです。

それよりも、互いのいいとろこを見つけようとすると、そこから自分なりの創造的な気づきが生まれてきます。

だから、違いを批判し合うよりも、違いを認め合う方が建設的になることが多いのです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。言葉の森のビジョン(51)

今回のプレゼン作文発表会は、これまでのgoogleハングアウトではなく、別のウェブ会議サービズ「Zoom(ズーム)」を使います。

操作方法はかなりわかりやすいと思いますが、事前にアクセスして使い方を確認しておいてください。

パソコンからでも、スマホからでも、タブレットからでもアクセスできます。

▽発表の仕方、リハーサルの仕方

発表会の当日は、カメラの前で直接発表しても、あらかじめyoutubeにアップロードした動画を発表してもどちらでも結構です。

直接発表する場合は、カメラの前で原稿を読みながら、その作文に関連した絵や写真や物を見せていってください。

必要に応じて、バックに音楽などを流してもいいです。

youtubeにアップロードする場合も同じです。アップロードした場合は、その動画のURLを事前に保護者掲示板からお知らせください。

▽マニュアル

http://zoom-japan.net/manual/

・「ZOOM革命」の田原さんのページです。Zoomは変化が速いので最新の情報とは限りません。

・マニュアルは、全部読む必要はありません。基本操作の「ルームに入室する」から「ルームから抜ける」までを読んでおいてください。

▽プレゼン作文発表会の会場(事前の練習用の会場)

https://zoom.us/j/615473587

・このURLは、プレゼン作文発表会、及び、事前の練習、リハーサルに使います。

・発表会の本番前に、一度はアクセスしておいてください。最初だけ、アプリのインストールがあります。

・練習、リハーサルでアクセスできる時間帯は、11月13日(月)~11月18日(土)の平日16:00~18:00、土曜10:00~12:00の間です。

・ミーティングのIDを尋ねられた場合は、上記のURLの末尾と同じ「615 473 587」と入れてください。

・参加する名前は自分で決められます。また決めたあとも随時変更できます。名前はペンネームにして結構ですが、その際生徒コードもひらがなでわかるように入れておいてください。(例:山ちゃん(ああさ)など)

生徒コードがない方、又はわからない方はご連絡ください。

・近くにある複数の端末から同時に入ると、端末どうしがハレーションを起こす場合があります。その際は、それぞれの端末をスピーカーではなくイヤホンで聞くようにしてください。

・ご不明の点は、言葉の森の教室までお電話ください。(電話0120-22-3987)

▽発表会の当日

・プレゼン作文発表会は11月25日(土)13:30~15:00です。(終了時間は多少前後するいことがあります。)

・発表会の会場(URL)には、13:15から入れます。

・発表する生徒本人以外の方も自由に参加できます。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

25日のプレゼン作文発表会のリハーサル会場ができました。

今度のウェブ会議システムは、googleハングアウトではなく、Zoomです。

初めての人でも参加しやすいと思います。

接続の練習は、平日16:00~18:00で受け付けています。

この3日間は、このZoomを使ったオンライン企画をずっと考えていて、昨日と一昨日はホームページの記事も更新できませんでした。

Zoomでできてgoogleハングアウトできないことや、googleハングアウトでできてZoomでできないことなどがあり、いちいち細かくチェックしていたのです。

しかし、そのかわり面白いアイデアがたくさん出ました。

とりあえず、初回は、プレゼン作文発表会にZoomを使いますが、今後、思考発表クラブも、自学自習クラスも、オンライン作文も、このZoomとこれまでのgoogleハングアウトをうまく使い分けて進めていきたいと思っています。

自学自習クラスとオンライン作文は、これまで生徒と講師のやりとりだけでしたが、今後は生徒どうしの発表会のようなものも毎月できるようにしたいと思います。・

生徒どうしの交流の場は、「中庭」という名称にします。

生徒は、時間のあるとき、いつでも中庭に来ることができて、そこで友達と会ったり、ミニ発表会を行ったりするのです。

いろいろ面白いことをやっていきたいと思います。

プレゼン作文発表会は、急遽googleハングアウトではなくZoomにしました。

いつものように泥縄式で、こういうのでよくみんなから怒られるんです(笑)。

しかし、これからも、迷ったらとりあえず先に進むということでやっていきたいと思います。

Zoomという選択肢はあることは知っていたのですが、インターネットの世界はナンバーワンになるものを使っていないと、あとで乗り換えることになると思ったので、googleハングアウトにしたのです。

今、GAFAということが言われていますが、私はこの中で総合力という点でgoogleがいちばん可能性があると思っていました。

しかし、インターネットの世界もだんだん成熟してくると、専門店化してくるのかもしれません。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。発表交流会(20)