今年の夏合宿は、読書作文キャンプということで、読書の時間をたっぷり取り、夕方は作文の発表会を行い、そして日中は自然の中で思う存分遊びました。

合宿という形で勉強をすると、泊まり込みですからいろいろなことが時間を十分に確保してできます。

そこで、来年の企画として、次のようなことを考えています。

常用漢字二千の読みを全部暗唱で覚えてしまうというのは、なかなか面白い企画だと思います。

また、英語の文章の暗唱なども、ひとりでは意外とやれる機会がないので、こういう合宿で取り組んでみるとすぐにできるようになるのではないかと思います。

また、音声入力は最近多くの人が使うようになっていますが、子供の作文で音声入力を利用して書くというのはまだあまりやったことがない人が多いと思います。

そして、自分の書いた作文を四コマ漫画で表すというのも個性が出て面白いと思います。

今年は、自由な工作の時間を取りましたが、これも、もっと準備すればユニークなものができそうです。

今年は、ウェブカメラで合宿の様子を、家にいる保護者が見られるようにしていましたが、これももう少し活用して保護者も参加できる企画を作っていきたいと思います。

食事については、何回かは子供たちが作るというようにしたいと思います。

いずれ、合宿の企画会を行いますので、そのときに多くの方からのアイデアを募集したいと思っています。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

先の話になりますが、今から夏合宿のいろいろな企画を考えています。

その予行演習として、通学教室で、金土合宿などを少人数で行おうと思っています。

場所は、言葉の森の教室になる予定。

朝晩は勉強、日中は近所の公園や自然の中で遊び、夕方は近くにある「お風呂の王様」へ。

以前、教室で行ったキャンプでは、参加者の荷物置き場が、通学の生徒の教室の隅だったので、ちょっと混乱しました。

今度は、荷物を置く場所を別に作る予定です。

近所に遊ぶ場所はたくさんあるので、楽しい合宿になると思います。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。合宿(14)

子供が初めて生まれたとき、親は誰でも、その子が立派に成長してくれるように願っています。

その立派な成長とは、自分の個性を活かし、みんなから喜ばれるような人間になることです。

そうして、本人が幸せであればそれで十分と考えていたのが、子供が小学校に上がり、3年生になり、4年生になり、高学年になると、次第に自分が初めに考えていた子育ての理想という原点から離れて、目の前の点数をあげることや、他の人と比較して負けないことなどが考えの焦点になっていきます。

それは、大人自身が、自分が若かったころの理想の人生という原点を忘れて、日々の生活の中でさまざまな妥協を繰り返してきたために、同じことを子供の育て方においても再現してしまうのです。

「最後に笑ったものが勝つ」という言葉の最後とは、あの世に向かう時です。

そのときに、自分の思ったとおりの生き方をしていれば、その人は最後に笑えるのです。

子供の育て方においても、決して大げさなことを決断するのではなく、その子の個性を生かし、周りの人を幸せにできる、夢のある生き方をしてほしいという原点を忘れないようにしていきましょう。

そして、それはまた、大人自身が、どんなに年をとっても自分の原点を忘れずに生きていくことなのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

原点を忘れないというのは、難しいことではありません。

ときどき思い出して、自分がそこから、今どのくらいの距離にあるか振り返るだけです。

そして、あまり離れすぎたと思えば、軌道修正していけばいいのです。

大事なことは、できるだけ遠くを見ていくことです。

もちろん、足元には気をつけながら。

仕事も同じ。

売上とか利益とか黒字とか赤字とかを考えていると、つい原点を忘れてしまう(笑)。

大人は自然に打算の方向に流れやすいので、そっちの方は心配ないから、常に原点の方に意識を向けていこう。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。子育て(117) 言葉の森のビジョン(51)

勉強がつまらないのは、狭い枠の決まった答えがあって、誰がやっても同じ答えになるからです。

それも、ほどほどであればいいのですが、完璧にできるまで同じ答えであることが要求されると、勉強は苦行に近くなります。

自分の自主性が発揮できることであれば、苦しいことでも、子供たちは平気で取り組みます。

たぶん、これからの勉強はそういう自主性の発揮できるものになってくるでしょう。

そのためには、30人学級でもやや多すぎます。

グループが活性化するのは、5、6人ですから、同じ力のある子どうしが5、6人で発表する勉強をすると、それは遊びと同じように楽しいものになるのです。

====

子供たちの勉強の様子を見ていると、「人間は、本当はみんな勉強が好きなんだ」と思います。

それぐらい、自分が参加する形の勉強は、どの子も熱中するのです。

そして、もちろんその熱中した分だけ、実力がついています。

それなのに、どうして、その子供たちが、家ではよく「勉強しなさい」と言われるのでしょう。

そして、「今やろうと思ってたのに」と返事をするのでしょう。

それは、勉強が面白くないからです。

その理由は、勉強のほとんどが、受け身でやるものになっているからです。

その同じ勉強を、どうして先生は面白いと思っているのでしょう。

それは、先生が、教えるという主体的な参加の仕方をしているからです。

これからの勉強は、子供たちも参加できる勉強にしていく必要があると思います。

====

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。発表学習クラス(0)

子供の作文に対する要望で多いのが、もっと字を丁寧に書いてほしいということです。

特に男の子の場合は、かなりのお母さんがそういうことを言います。

文字は最初に書いたときの経験があとまで続くので、幼児期のまだ字の書き方を習っていない時期に、両親や兄弟の真似をして文字を書くと、その自己流の文字が定着してしまいます。

だから、字の下手な子は、頭のよい、好奇心の強い、何でも自分でやってみたがるという積極的な子に多いのです。

だから、子供に正しい字の書き方を教えるのは小学校に上がってから、という一律の基準ではなく、その子が文字を書くことに興味を持ち始めた時期からというように、家庭の方針を決めていくとよいのです。

さて、話は変わって、作文の字の書き方を注意するというような、欠点を直そうとする見方は、子供の成長にとってプラスにはなりません。

世の中で成功するコツは、欠点を直すことではなく長所を伸ばすことだからです。

昔、船井幸雄さんが企業へのアドバイスとしてよく言っていたことは、売上が下がったところに力を入れるのではなく、伸びているところに力を入れる、ということでした。

子供の育て方にも、同じことが言えます。

お母さんやお父さんは、その子のよいところをできるだけ見つけ、それをその子のよさとして認めていくことが大切です。

欠点に目を向けて、欠点を直すことに力を入れるお父さんお母さんは、自分自身の生き方に関しても欠点を直そうという真面目な人が多いように思います。

しかし、そういう真面目さは、周りの人からは評価されますが、本人自身の人生の満足感という点では、かえっては不十分であることも多いように思います。

ところが、ここでまた話は変わって、入学試験のような課題に取り組む際は、よいところを伸ばすよりも悪いところを直す方がよいのです。

例えば、理科がいつも90点以上取れるのに、社会がいつも70点以下だという生徒の場合、得意な理科を90点から100点にするよりも、苦手な社会を70点から80点にする方がはるかに簡単です。

だから、受験勉強は欠点を直すというところに力を入れていくのです。

算数数学の勉強の仕方も同じです。

自分の得意なよくできるところに力を入れるのではなく、自分ができなかったところに力を入れるからこそ得点が上がります。

だから、算数数学の問題集はただ漠然とやるのではなく、一度解いてできなかったところだけをピックアップして2度も3度も、解けない問題がなくなるまで磨いていくことが大事です。

そのためには、算数数学の問題集に直接計算や答えを書き込むのではなく、計算や答えをノートに書き出してやっていくことです。

算数数学の問題集には○か×かの結果をつけるだけにして、それ以上の計算や答えは書きません。

そうすると、その問題集の問題が全部解けるようになるまで、3度でも4度でもその問題集を使い尽くすことができます。

小学校低学年の算数数学問題集は、子供が取り組みやすくするためだと思いますが、問題集に直接書き込む形のものが多いようです。

しかし、ここで問題集に書き込むことに慣れてしまうと、学年が上がってからでもその癖がなかなか抜けません。

低学年のころから、算数の練習は、ノートに計算と答えを書くという習慣にしておくといいと思います。

さて、ではなぜ入学試験では欠点を直す方がいいのでしょうか。

それは、入試が答えのある世界だからです。

答えという枠がある世界では、その答えに向かって欠点を直していくことが最も効率のよいやり方です。

だから、かつての日本の高度経済成長時代のように、欧米の先進国に追いつくという答えがある社会では、足りないところを補ったり、欠点を直したりすることが効率のよい生き方だったのです。

今の大人の世代は、その文化の名残りをまだ持っているのです。

これからの社会では、よく言われるように答えはありません。

社会の変化や技術の変化が早いので、答えをそのつど見つけ、軌道修正し、自分で新しい問題を発見していくことが社会全体の大きな了解事項になってきます。

そういう社会でたくましく生きていくためには、欠点を直す生き方ではなく、長所を伸ばす生き方が重要になるのです。

作文の字の書き方の話から、だいぶ話が広がりましたが、子供の生活や勉強を見るときは答えという枠組みがある世界では欠点を直してもよいが、基本的には長所を伸ばすことで子育てをしていく方がよいと考えることが大切です。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

子供は、基本的に褒めているだけでいい子に育ちます。

ただ、例外的に、欠点を直すことに力を入れる分野もあります。

それが入試です。

答えのある世界では、欠点を直すのが最も効率がいいからです。

しかし、これからの世の中では、答えのある分野は次第に少なくなっていきます。

答えのない分野では、長所を伸ばすことが必要になってくるのです。

欠点をいくら直しても、ほかの人と同じになるだけです。

長所を伸ばせば、その人だけしかできない分野が作れます。

だから、子供のころから、よいところを伸ばすということをできるだけ意識して生活していくといいのです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。子育て(117)

■■会場の変更と、Zoomアカウントの取得のお願い

■■会場の変更と、Zoomアカウントの取得のお願い

●新しい会場は、googleハングアウトではなく、Zoomというサービスを利用します。

言葉の森のホームページにリンクを貼っておきます。

▼自主学習クラス・オンライン作文コースの共通の会場

https://zoom.us/j/119102243

▼思考発表クラブの会場

https://zoom.us/j/104606743

★会場には、Zoomのアカウントがなくても入れますが、アカウントがあると、自分のペンネームを自由に作れるので、時間のあるときにアカウントを作っておいてください。

アカウントは、メールアドレスがあれば作れます。1人で複数作ることもできます。

アカウントを作ったら、「マイプロフィール」の編集で、「名・姓」を次のようにつけてください。

名:/なね……自分の生徒コードをスラッシュとひらがな書きで。そのあとは自由に何を書いても結構です。

姓:森川林……自分のペンネームを入れてください。いつでも変更できます。

名前の例:森川林/なね、森川林/なね@横浜、森川林/なね@朝の太陽が好き など

●参加の仕方は従来のgoogleハングアウトと似ているので感覚的にわかると思います。

Zoomの方がgoogleハングアウトよりも接続の安定性が高く、設定も自動化されているようです。

●最初にZoomのアプリインストールが数分間ありますので、初回は早めに入っていただくと安心です。

下記のマニュアル(少し古いところもありますが)、又は、google検索で操作方法を確認するといいと思います。

▽マニュアル(「ZOOM革命」の田原氏のページより)

http://zoom-japan.net/manual/

■■運営の変更――毎月4週に合同交流会

12.2週から、自主学習クラス、オンライン作文コース、思考発表クラブの運営方法が変わります。

このため、12.2週から、自主学習クラス、オンライン作文コースに、中根も一緒に指導に入ることがあります。

思考発表クラブは、中根は参加しないので、現在のアシスタントの講師中心に授業を受けてください。

●全体の連絡

生徒どうしの勉強面での交流機会を作り、学習意欲を喚起するために、毎月4週に寺子屋オンライン交流会を開きます。

これは、自主学習クラス、オンライン作文コース、思考発表クラブのメンバーが合同で、主に学年ごとの会場に分かれ、それぞれの1ヶ月の勉強の成果を発表するものです。

自主学習クラスは、勉強報告(今月の成果、来月の目標、似た問題作成など)を発表してください。

オンライン作文コースは、清書を発表してください。絵や写真などがあればそれも見せながら発表してください。

思考発表クラブは、読んでいる本の紹介や、これまでの作品発表でよくできたものをコピーして再度発表してください。

複数参加している人は、複数回発表に参加して結構です。

この寺オン交流会は、自由参加ですが、時間の都合をつけてできるだけ参加してください。

月~土のそれぞれに45分程度の会場をいくつか作り、そこに5~6名が参加する形にします。

発表はどこか一つの会場に参加して行ってください。発表の持ち時間は1人5分です。

見学だけであれば複数の会場に参加して結構です。保護者ももちろんどこでも見学参加ができます。

この4週の寺オン交流会のときは、通常の授業は会場が開けないのでオンライン授業はなしとします。したがって、自主学習クラスと思考発表クラブは休み宿題となります。

●自主学習クラスの4週

自主学習クラスは4週に、その月の生徒の算数数学の勉強範囲を参考に、先生が「これでわかる算数数学」の問題集をもとに自習テストのページを指示します。

そのページを保護者の監督のもとに答えを見ずに解いて採点しかかった時間と合わせて報告してください。

この自習テストの参加は自由ですが、参加する人は、「これでわかる算数数学」の問題集を用意しておいてください。

自習テストは、講師の方で、それぞれの生徒の勉強範囲に応じた成果を把握しておくためのものですので、できるだけ参加するようにしてください。

●オンライン作文コースの4週

オンライン作文コースの4週は清書ですから、オンライン会場は使えませんが、先生の指導でそれぞれ清書しておいてください。

●思考発表クラブの4週

思考発表クラブは、毎月4週に、これまでと同じように次の月の1週の作文の構想図を書いてアップロードしておいてください。

オンラインの授業はありませんが、いつものように動画を見て取り組んでおいてください。

思考発表クラブは、これまで毎月4週に保護者懇談会を行っていましたが、今後この4週の懇談会はなしにします。

その代わり、2ヶ月に1回程度、1週間の期間を取り、自主学習クラス、オンライン作文コース、思考発表クラブ合同の保護者懇談会を、授業とは別に設定します。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

思考発表クラブというのは、作文の構想図を中心に、読んでいる本の紹介をしたり、自分が自主的に行ったいろいろな経験を紹介したりする集まりです。

自主学習クラスというのは、家庭学習を先生のチェックのもとで行うオンラインの勉強です。

オンライン作文コースというのは、作文の練習を、先生や同じ時間帯に勉強している生徒と画面を共有して行うコースです。

勉強は、ひとりでやっていると意欲がわかないので、今後、これらの企画に参加している生徒で合同の交流会を開きます。

交流会と言っても、勉強的な交流なので、結構密度の濃いものになると思います。

最近は、オンラインの勉強が限りなくリアルに近づいています。

インターネットが広がり、グローバル文化とコピー文化が氾濫してくると、今度は、かえって時間、空間の共有と、人間の触れ合いが見直されてきます。

人間は、情報の共有だけでは、本当の満足は得られないのです。

この、時間、空間、人間という「三つの間」が、これからのオンラインのキーワードになると思います。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。生徒父母連絡(78) 寺子屋オンライン(101)

先日、ある生徒から私立の中学を、通常の受験の枠とは異なる別の形の試験で受けるという連絡がありました。

その試験の内容は、公立中校一貫校の記述中心の試験の内容とほぼ同じものです。

つまり、公立中高一貫校向けに勉強した生徒の中で、実力があるにもかかわらず不合格になった生徒を、私立中学の試験ですくい上げるという考え方で出てきた試験なのです。

倍率の高い公立中高一貫校向けの受験勉強をした生徒が、その受験勉強の努力を無駄にしないために同じような出題傾向の私立中学を受けるというケースは増えているのだと思います。

しかし、ここで考えなければならないことがひとつあります。

それは、私立中高一貫校の受験で、あるレベルのところに入れば、それは、高校3年生までそのレベルで勉強することになるということです。

公立の入試のない地元の中学に行けば、上から下まで幅広い可能性があります。

今は、学校で勉強を教えてもらわなくても、市販の教材やネットの教材を使えば、本人の意欲次第でいくらでも費用かけずに勉強できる機会が広がっています。

子供の可能性と実力を信頼するのであれば、幅広い可能性がある公立中学、公立高校に進むという選択も十分に考えられます。

可能性があると、かえって下の方に入ってしまうのが心配だということであれば、そういう子は社会に出てからも結局同じような心配に遭遇することになります。

親のできることは、早めに安心できる予約のエスカレーターに乗せることではなく、子供が自分で自分の可能性を切り開いていけるような実力と精神力を育てることです。

公立中高一貫校を受験する人は、論述中心の試験で合格可能性がつかめないことと、倍率が高いことから、不合格になることを十分に考えて受験することです。

そして、不合格なら、勉強の経験自体に価値があったと割り切って、それで済ませることです。

公立中高一貫校の模試は、あまりあてにならないと思われているのは、公立中高一貫校の試験では、実力と合格の相関が低いからです。

実力のある子であれば、合否に関係なく伸びていくものです。

ただし、中学生から高校生にかけての子供は、周囲の友達に大きな影響を受けます。

だから、進学率の高い学校に入ると、自然に周囲に合わせて勉強するようになります。

その逆もまた然りです。

だから、いい友達を作ること以上に大事なことは、周囲に流されない自分というものを確立していくことです。

協調性を保ちながら自立心を持つということは、難しいことですが、優先するのは自立心の方です。

入試というのは、その子の人生の一つの大事件になるので、そのときの選択の仕方が、その後の人生のさまざまな選択の一つのパターンになります。

親は、合格だけを考えるのではなく、その子の先の人生のことを考えて受験に取り組んでいくといいと思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

昔は、いい学校に入ることがゴールのような感じがありましたが、今は、そうではありません。

今は、社会でいい仕事をすることがゴールで、そのいい仕事と、いい学校やいい会社とはだんだん結びつかなくなっているのです。

だから、子育ては、進学のことを考えるとともに、その子の将来の仕事生活のことも考えて進めていくことです。

すると、勉強だけでなく、勇気や個性や思いやりやという人間力全体を育てていくことが大事だとわかってきます。

満ち潮の時代は、メジャーな時代だったので、多く人が目指す方向と同じところに進んでくことが妥当性の高い選択肢でした。

その時期は、二番煎じの方がむしろ売れるということさえありました。

しかし、今は引き潮の時代に入っています。

メジャーなところほど、引き潮の度合いが強くなっています。

だから、これからは自分が一番になれる個性的な分野を開拓する力が求められてきます。

個性的な分野の第一人者というのが、これからの、そしてこのあとずっと続く人間の理想像になってくると思います。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。公立中高一貫校(63)

これからの勉強は、子供たちが思い思いに自分に好きなことに熱中して取り組むような勉強になります。

では、基礎的な知識の勉強はどうするかというと、それは主に家庭での自学自習でまかなうのです。

家庭での自学自習の教材は、オンラインの授業で自分に合ったものを選択します。

学校は、子供たちが、家庭での勉強の成果を発表する場になるのです。

こういうスタイルの勉強は、もう始まっています。

それが、言葉の森のオンライン作文コースや、思考発表クラブや、自主学習クラスです。

12月から、生徒の勉強面での交流をもっと強化していく予定です。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

新しい教育は、これまでの教育で成功しているところから生まれません。

東大や京大が入試改革に踏み切ったのも、世界でのランキングが落ちてきたからです。

しかし、未来を客観的に予想すれば、たとえ成功しているところであっても、新しい教育に踏み出さなければならないのです。

たとえどんなに面白い授業であっても、15分も聞いていると飽きてくるのが普通です。

しかし、自分が発表する授業であれば、飽きることはありません。

子供たちは、みんな、聞くよりも話す方が好きです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。未来の教育(31)

言葉の森の今後の基本方針を簡単に説明します。

■寺子屋オンラインの勉強的な交流を強化

第一は、寺子屋オンラインの企画を、生徒の勉強的な交流ができるように進めていくことです。

寺子屋オンラインとは、自主学習クラス、オンライン作文コース、思考発表クラブ、自然寺子屋キャンプなどの総称です。

オンラインを活用しつつ、リアルな人間どうしの交流を大事にするという趣旨の企画です。

思考発表クラブの場合は、既に生徒どうしの交流がありますが、これを同じクラスの狭い範囲の交流に留めるのではなく、合同文化祭のような形でより幅広く交流できるようにしていく予定です。

自主学習クラスは、これまで先生と生徒の個別のやりとりが中心になっていましたが、今後、自習テストという評価の機会を定期的に作り、また、生徒どうしの勉強報告や似た問題作成などの発表と交流の機会を作っていく予定です。

オンライン作文コースは、やはり先生と生徒の個別のやりとりが中心になっていますが、これも生徒どうしのミニ発表会のような交流の機会を増やしていく予定です。

また、これまでのように、年に数回は、生徒全体のプレゼン作文発表会も行っていきます。

今、電話通信で授業を受けている生徒は、こういう交流の機会を利用するためにも、できるだけオンライン作文コースに参加してくださるといいと思います。(追加料金はありません)

発表や交流があることによって、勉強の取り組みが更に意欲的になると思います。

■森林プロジェクトの募集と研修・交流の強化

第二は、森林プロジェクトの募集を引き続きおこない、メンバーの研修と交流を進めていくことです。

森林プロジェクトは、作文指導に関する研修や交流を行うとともに、今後は寺子屋オンラインの指導に関する研修と交流も行っていきます。

それは、これから寺子屋オンラインの参加者が増えると、現在の講師だけでは対応し切れなくなるからです。

寺子屋オンラインは、個別指導でも、一斉指導でもなく、顔の見える少人数のグループ指導を中心にしていきます。

すると、その少人数のグループの活気ある運営を行うために、単なる先生でも、単なる司会でもない、新しい役割の講師が必要になります。

この新しい役割の講師の最も重要な性質は、人間的な魅力です。

勉強の内容に関しては、小中学生は、本人の自学自習と保護者の協力でほぼ百パーセントカバーできます。

だから、先生役の人が、生徒に何かを教える必要は基本的にありません。

世の中には、人間的な魅力を持った個性と共感力のある大人がたくさんいます。

その人たちが、子供の教育に携わることが、その人にとっても子供にとってもよいことなのですが、大人の多くは勉強の内容面に詳しくないことを理由に、教育に携わることを遠慮しています。

そういう大人の人が、森林プロジェクトで子供の寺子屋オンライン教育に携われるようにしたいと思っています。

■新しい経済、新しい学校、新しい教育に対応

第三は、将来の展望の大きな方向の説明です。

現在の世界経済は、行き詰まっています。

新しい価値あるものが生産できず、古い既に価値を減らしつつあるものを過剰に供給できる体制が作られているからです。

これからは、誰もが、所属する職業に合わせた与えられた仕事をするだけでなく、自分の好きな仕事を自分なりの工夫でするような時代になります。

森林プロジェクトは、その自分なりの仕事のきっかけになります。

そして、こういう自分なりの仕事が、これからの新しい経済の萌芽になるのです。

新しい学校とは、従来の、一斉の、知識中心の、場所と教科書に制約された学校ではなく、少人数の、個性的な選択のできる、オンラインと自然の調和した、自由な教材の学校です。

そういう新しい学校の準備を、自然寺子屋キャンプという形で広げていきたいと思っています。

新しい教育とは、知識の詰め込みと、記憶の再現テストのための教育ではなく、思考と創造と文化と心身と貢献のための教育です。

その中でも、特に重要なのは、創造性を育てる教育です。

その創造教育を、作文の学習を中心として組み立てていきたいと思っています。

■海外教育、幼児教育、日本教育

第四は、将来の展望の具体的な方針の説明です。

インターネットの世界では、国境による区別はほとんどなくなっています。

言葉の森でも、海外から受講する生徒が全体の6パーセントぐらいになっています。

しかし、これまでは、主に時差の関係で、海外生徒は言葉の森のオンライン企画に参加する機会がなかなか持てませんでした。

今後は海外での森林プロジェクトのメンバーを中心に、時差の制約のない寺子屋オンライン教育を広げていきたいと思っています。

この海外での日本の子供のオンライン教育は、将来、外個人の子供の日本語教育にも結びつけられると思います。。

今後、人工知能によって言葉の壁がなくなれば、教育や文化についても国境の壁は次第になくなっていきます。

これが、海外教育です。

幼児教育とは、オンラインでありながら、ローカルに集まれる場所と結びついた、親のための幼児教育の構想です。

子供の教育の最も重要な場所は家庭で、最も重要な時期は幼児期です。

その幼児教育をオンラインで支援する形で行っていきたいと思います。

日本教育とは、明治時代からの近代化の過程で失われた日本本来の優れた教育や文化を、現代の科学技術のもとで復活していくことです。

現在の教育は、主に知識と技能の範囲に限定して行われています。

知識と技能は、教育の基本の一つですが、それとともに、道と呼ばれるような知識技能を超越した分野も、これからの教育では重要になってきます。

そして、その道の分野の教育は、日本が中心になって開発していく必要があるのです。

■タイムスケジュール

今後のタイムスケジュールは、2017年中に、自主学習クラス、オンライン作文コース、思考発表クラブ、森林プロジェクトの運営を改善していくことです。

2018年は、海外教育に力を入れていきます。

2019年は、幼児教育をスタートします。

2020年は、日本教育に着手します。

これらを、ホームページだけでなく、Facebook、Google+、Zoomなどのクラウドサービスを活用して行っていこうと思っています。

特に、Facebookは、使い方を工夫すればかなり活用できるので、今後Facebookグループの運営に力を入れていく予定です。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

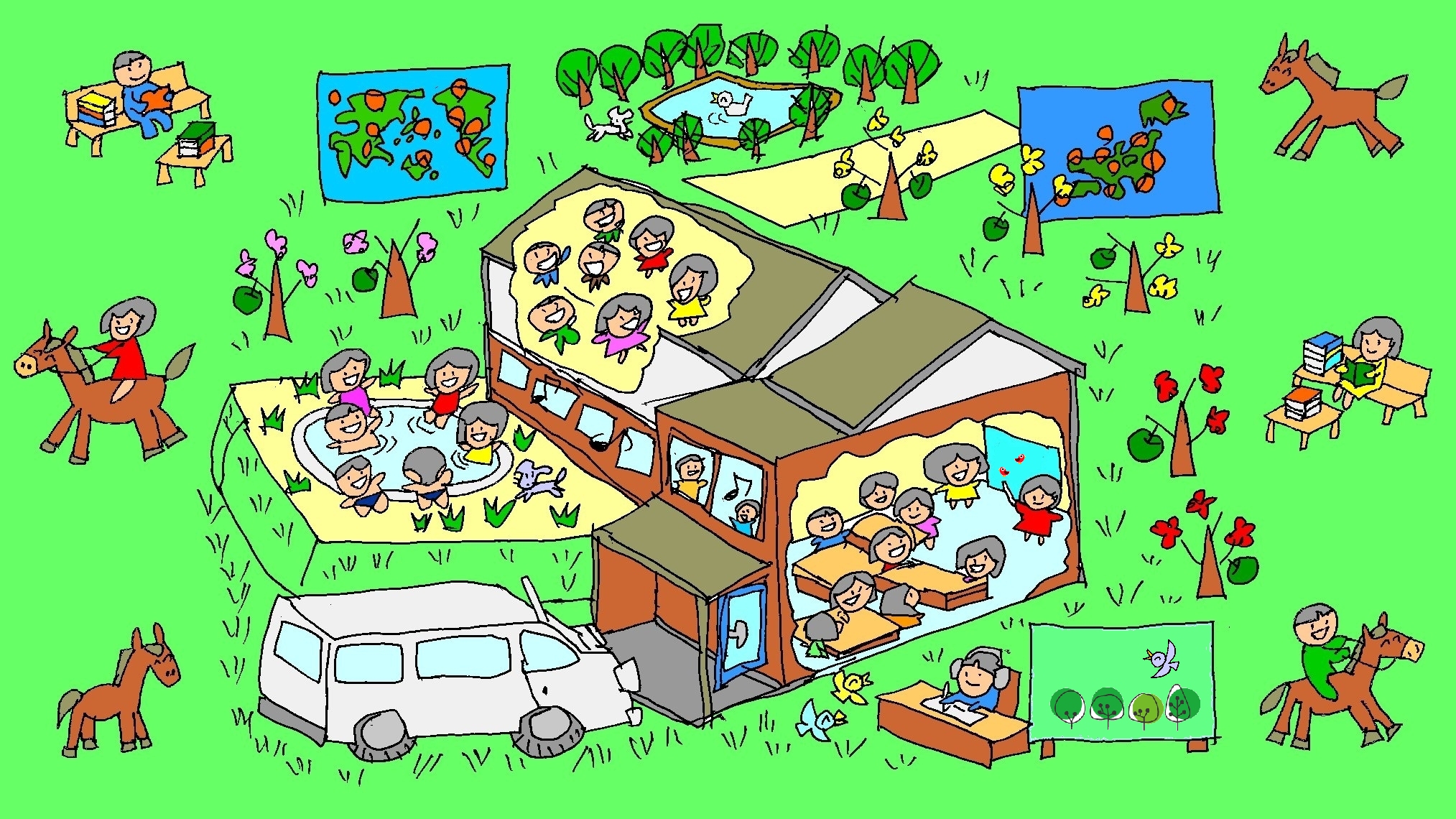

この絵は、自然寺子屋キャンプのイメージ図です。

オンラインで日常的に勉強している子供たちが、年に数回、自然の中でリアルな交流をするということを考えています。

キャンプ場周辺の乗り物は馬ですが、馬は、まだいません(笑)。

勉強でもスポーツでも遊びでも、大事なのは集中力です。

その集中力を生み出すのが、本人の意欲で、その意欲を生み出すのが、交流や発表というほかの人との関わりです。

友達や先生や両親との関わりで意欲を生み出すオンライン教育を作ってきたいと思っています。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。言葉の森のビジョン(51)