保護者懇談会で、小学4、5年生の生徒の保護者からよく出された質問が受験に関することでした。

公立中高一貫校を受験したいという人は多いのですが、現在の公立中高一貫校の試験問題は、私立の中学受験で同じように、訓練をしないと解けない問題になっています。

ですから、実力で合否が決まるのではなく、問題の選び方やそのときの運で合否が決まる面がかなりあります。

小学校6年生の子供にとって、受験というのはほぼ初めての機会ですから、合格する可能性が少ないということはあまり考えません。

そして、よくできる子であれば、親も子も合格するつもりで受験に臨みます。

ところが、実際には倍率はかなり高いので、不合格になる子の方が圧倒的に多いのです。

そのときに、親が長期的な視野を持っていて、受験勉強はひとつの経験であって、合格不合格に関係なく勉強してチャレンジしたことに意味があるという捉え方をすることができればいいのです。

ところが、子供と一緒に、合否の結果に一喜一憂してしまう人が多いのです。

それは、やむを得ない面もありますが、やはり親は落ちても受かっても、普通にどっしりしている必要があります。

また、受験のために長期間苦しい勉強していると、その勉強を無駄にしたくない気持ちが働いて、私立中学も滑り止めに受けるようなことも出てきます。

私立中学でも、トップ校に行けば、周りの人の雰囲気に引っ張られて勉強が進む面もあります。

しかし、ほどほどのところに行けば、やはり周りの人に影響されて、ほどほど勉強しかしなくなります。

それぐらいであれば、公立の中学に進んで、多様な生徒のいる中で自分のペースで勉強を進めでいった方がずっといいと思います。

人間が、自分の人生という自覚を持って勉強を始められるのは中学3年生ぐらいからです。

その頃に取り組む勉強は、自分の意思でやるものですから、どんなに頑張っても無理はありません。

しかし、小学校6年生のころは、自分の意思で取り組むとは言っても、本当のところはまだ勉強の自覚が育っているわけではありません。

だから、無理をして勉強をさせると、その反動として勉強に対する面白さを感じなくなってしまう可能性もあります。

小学生で中学受験をする場合には、保護者は子供の人生という長期的な視野を持って取り組むことが大事です。

例えば、勉強が忙しいときでも、読書をしたり対話をしたりというような機会を少しでも続けていくようにすることが^大切なのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。公立中高一貫校(63)

1月からの課題フォルダに、カレンダーが入っていませんでした。

1月1週の山のたよりに、カレンダーを載せています。

課題フォルダに、貼るか、はさむかしてご利用ください。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。生徒父母連絡(78)

作文の勉強で大事なことは、書く力をつけるための読む勉強、書く前の事前の準備です。

書く力をつけるための読む勉強の中心は、課題の長文の音読と読書です。

更に、力をつけるためには、暗唱と問題集読書をやっていってください。

暗唱検定文集→

https://www.mori7.com/mine/as2.php

作文は、実力がつくまでに長い時間がかかりますが、この読む勉強を続けていると、必ず実力がついてきます。

そして、この読む勉強と並行して大事なのは、事前の準備です。

これまで、事前の準備は生徒本人に任されていましたが、1月から、事前準備がしやすくなるように、小1から小6の生徒に「予習シート」を送るようにしました。

予習シートは、毎月初めの「山のたより」と一緒にお送りします。

海外の方は、ウェブから印刷してご利用ください。(1月1週分として表示すると、予習シートが出てきます。)

https://www.mori7.com/oka/iyama.php

この予習シートを使って、作文の準備として、書くことを考えたり、お父さんやお母さんに取材してみたりしてください。

予習シートを利用した場合は、書いた作文と一緒に予習シートも先生に送ってください。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。作文の書き方(108)

思考発表クラブ、オンエア作文、自主学習クラスの合同の寺子屋オンライン交流会を行います。

オンラインの授業を受けていない生徒のみなさんも見学ができます。

●会場

https://zoom.us/j/156334327

●日程

どの時間帯の会場に参加しても結構です。

・12/22(金) 1800-1845

・12/25(月) 1900-1945

・12/26(火) 1900-1945

・12/27(水) 1900-1945

・12/28(木) 1900-1945

自分が発表を行う会場はどこか1か所ですが、見学だけであれば複数の会場に参加できます。

自主学習クラスで、複数の曜日に参加している人は、複数の会場で発表できます。

生徒の保護者の方も、自由に見学ができます。

出欠はとりません。また、遅刻・早退は自由です。そのかわり、静かに入出をしてください。

時間があまったときは、見学で参加されている生徒にも、読んでいる本の紹介をしてもらいます。

本を見せるだけで結構ですから、読んでいる本を手もとに用意しておいてください。

カメラは見学の人も含めて全員オンにしておいてください。

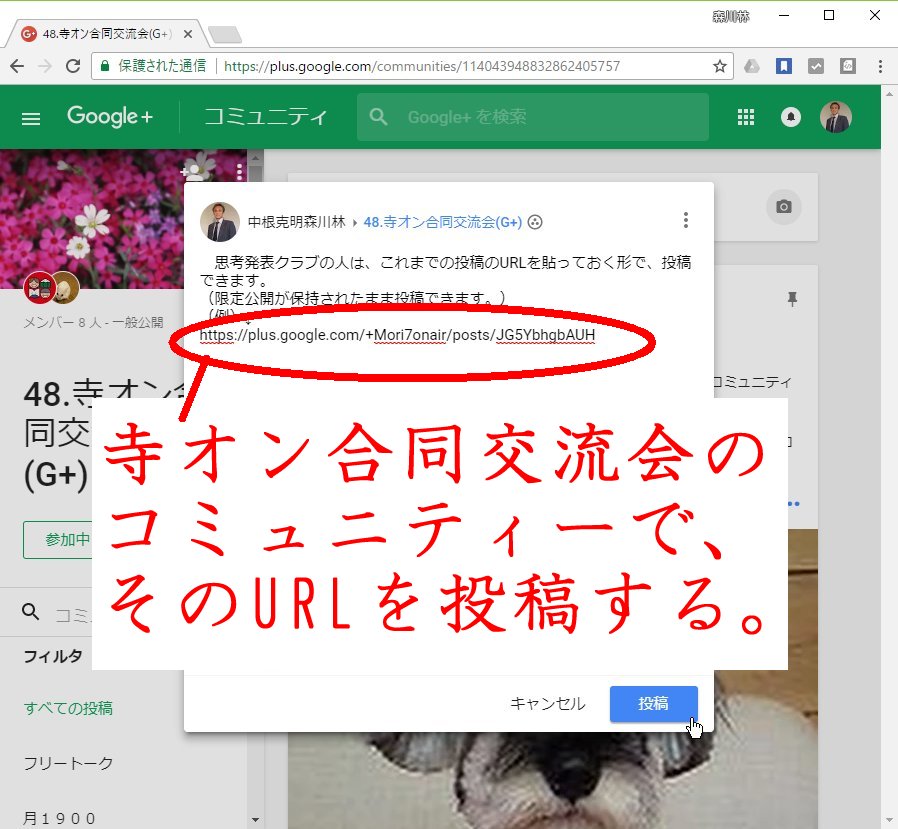

アップロードする作品がある場合は、寺オンコミュニティでアップロードしてください。

https://tinyurl.com/ybjalar5

作品をアップロードするかわりに、カメラに、絵や写真や図を見せながらという形で発表してもいいです。

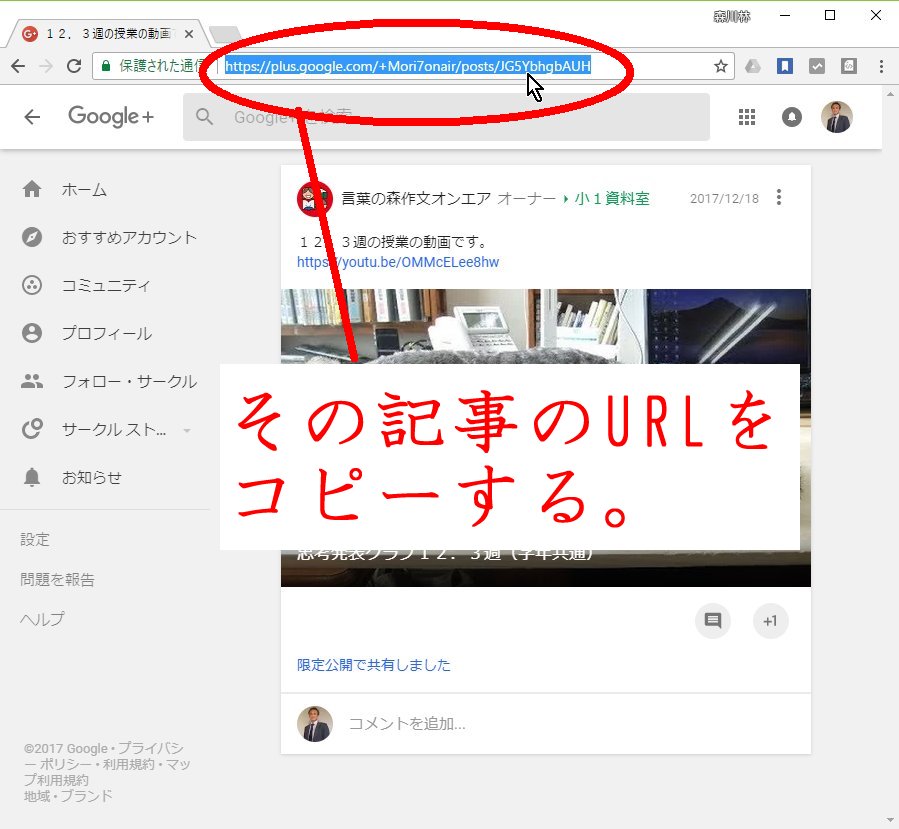

思考発表クラブの人は、これまで自分が思発クのコミュニティーで発表した記事のURLを投稿するという形でもいいです。

▼関連記事「12月4週の寺オン合同交流会の取り組みについて」

https://www.mori7.com/as/3112.html

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。寺オン作文クラス(2) 発表学習クラス(0) 自主学習クラス(0) 発表交流会(20)

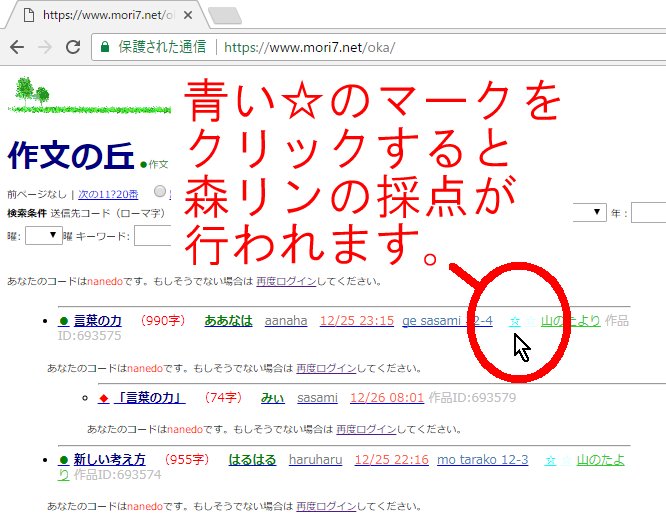

2017年3月16日から、サーバー移転のため、森リンが文字化けして正しく動いていませんでした。

12月19日に文字化けが直りましたので、これまでの森リンを再採点される方は、次のようにしてください。

1.作文の丘に行く。

https://www.mori7.com/oka/

2.送信した日付が3月16日以降になっているものを探す。

(作文の丘の下方に、次のページに進むリンクがあります。)

3.青い☆(星)のマークをクリックする。

当面、12月の森リン大賞を選定するので、12月の作文から順に森リン採点をしてくださるといいと思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。森リン(103)

受験作文コースの相談会で、次のような質問がありました。

「書くスピードはついてきたが、実例が長すぎて、意見が短くしか書けないことがある」。

こういうケースは、よくあります。

しかし、これと反対に、実例が短すぎて、意見が長くなってしまう子もいます。

意見の部分が長くなると、同じことを繰り返すようなまとめ方になります。

そうすると、密度の薄い作文になってしまいます。

作文試験という場になると、受験生は早く書き上げたいという気持ちが出るので、全体のことをあまり考えずに書き出しがちです。

すると、実例の部分を書いているうちに、だんだん全体の見通しを忘れてしまうことがあるのです。

この問題を解決するには、構成を意識して書く習慣をつけることです。

具体的には、自分が書く文章の段落の数を4段落とか3段落とか決めておき、それぞれの段落の字数の見通しとなるところに、薄く線を引いておくのです。

できれば、そこに目標とする時間も書いておくと安心です。

800字の作文全体で、字数を時間をコントロールするのは大変ですが、200字ずつの4段落を目安にすれば、字数も時間もずっと把握しやすくなります。

そうすると、ある段落が長くなってしまった場合、次の段落を短くするというようなやり方で対応していくことができます。

気ままに書く文章と、作文試験で書く文章の違いは、ここにあります。

試験とい限られた時間で、失敗しない作文を書くためには、全体の構成を意識して書くことが必要なのです。

普段の作文の練習は、この全体の構成にあてはめる、実例や表現や意見のストックを作っておく練習と考えておいてください。

作文試験の本番で、自分がそれまでに書いた作文の中から、一つでも入れられそうなものを思いつけば、作文はかなり書きやすくなります。

2つか3つ思い出せば、それだけで自分の実力の百パーセントを発揮できるようになります。

試験の時期まで1か月を切るようになったら、新しい作文を書くよりも、これまでの作文のを何度も読み返し、同じテーマで同じことが時間内に書けるように練習し、作文の構成力を付けてていくといいと思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

作文試験は、教科の試験に比べると、自分の出来具合の予測がつきません。

だから、受験生は、作文試験に不安を感じるのです。

その不安を自信に変えるためには、事前に自分なりの得意な材料を用意しておくことです。

その目安は、出そうなテーマで10本の作文を書くことです。

そして、その自分の書いたものを何度も繰り返し読んで、頭に入れておくのです。

受験作文は、近い将来、人工知能による採点になると思います。

最終判断は人間ですが、全体の8割か9割は、人工知能の採点で十分に対応できます。

今の作文試験のいちばんの問題点は、人間が採点をするので採点の負担が大きすぎ、作文試験自体が広がらないことにあります。

人工知能による採点の要は、その受験生がどれぐらいよく考えて書いているかということです。

すると、受験勉強自体が、知識の詰め込み中心から、自然に、思考力重視のものに変わっていくのです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。受験作文小論文(89)

3月にサーバーを移転してから、文字化けのために、森リンが使えない状態が続いていました。

また、自動ルビ振りのページも、同じソフトを使っているために、長い間使えませんでした。

https://www.mori7.com/musi/ruby.php

それが、本日解決して(12月18日(月)18時ごろ)、どのページも元どおり使えるようになりました。

これまで、長くご迷惑をおかけしましたが、忍耐強くお待ちいただきありがとうございました。m(_ _)m

この森リンの文字化け直しは、coconalaという仕事のシェアリングサービスのサイトで依頼しました。

お仕事をしていただいたcore_hei様、ありがとうございました。

この場を借りてお礼申し上げます。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

文字化けのために10か月近く使えないままでいた、自動採点ソフト「森リン」が直りました。

これまで、長い間ご迷惑をおかけしました。

今後、森リンのAI化を目指していきたいと思います。

森リンの本質は、語彙の多様性とバランスです。

だから、作文の評価というよりも、作文力の評価です。

小論文に合わせた評価なので、小学生の生活作文の場合は、どうしても低めの点数になります。

作文の字数が短いと誤差が出るので、目安は1200字以上です。

だから、点数が客観的になるのは、1200字以上が課題になる小6以降です。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。森リン(103)

保護者懇談会で最初に15分程度説明する内容です。

この説明のあと、自由に、お子様の勉強の近況、質問、相談などをしていただきます。

マイクは、最初は全員オフになっていますので、話すときだけオンにしてください。

カメラはオフのままで結構です。(オンでもかまいません。)

(マイクとカメラのアイコンは、Zoomに入ったあとの画面の左下にあります。)

発言するときは、そのまま話していただいても結構ですが、できれば次のようにしてください。

発言するときは、Zoommに入った後の画面の下にある「参加者」のアイコンをクリックします。すると、右側に参加者のリストが表示されます。そのリストのいちばん下、「手を挙げる」というアイコンがあります。それをクリックしてください。手を挙げても気が付かれないと思われるときは、声を上げてください。

退出するときは、Zoomに入っている画面の右下に、。「ミーティング退出」というリンクがありますから、lそこをクリックしてください。

また入り直すときは、ホームページのリンク先から同じように入ってください。

1.学年別勉強の仕方の説明

(1)小1は、勉強の内容よりも習慣(自分で毎日短時間勉強する習慣をつける)。また家庭での対話の文化づくりの時期。

(2)小2は、暗唱に最適の時期。勉強よりも読書に力を入れる。多様な経験をさせて好きなものを見つける。

(3)小3までは、難しい勉強はない。基礎を身につけたら、あとは読書と趣味に時間を。熱中するものがある子は伸びる。

(4)小4は、読書も作文もいちばん進む時期。勉強は難しくない。親の手を離れて自分でやろうとする時期なので対応に工夫が必要。

(5)小5から急に勉強が高度になる(特に算数)。勉強に思考力が必要になる。その思考力は小4までの読書と対話によって育つ。算数が苦手にならないように補助する必要がある。

(6)小6の受験算数は訓練しないと解けない。パズルと同じ。しかし、その訓練はその後役に立つわけではない。中学受験をしない子は、スタディサプリで中1の先取りをすることもできる。

(7)中3までは、親が勉強の補助をするとよい。気持ちは自立しているが、勉強計画などは立てられないのが普通。

(8)高校生は、周囲に関係なく、自分のペースで高2までに高3の数学を終わらせておくとよい。志望校は高2の終わりに決めて過去問をやる。(親がやらせないと自分ではやらない)

2.1月からのオンライン企画の内容変更について

(1)オンライン作文コース

先生や友達の顔を見ているだけではもったいないので、勉強の意欲付けになるように、毎月4週をミニプレゼン作文発表会の週とします。

慣れてきたら、発表会の司会なども、生徒にやってもらう予定です。

(2)自主学習クラス

同じく、先生と生徒のコミュニケーションだけでは、せっかくのオンラインが十分活用されているとは言えないので、生徒が勉強の成果を発表する機会を毎月4週に設けます。

発表によって身につくのが、算数の似た問題作りです。自分が1か月勉強した範囲で、オリジナルな似た問題を作って発表してもらいます。

また、生徒に勉強のチェックテストをする機会を作り、保護者と講師がともに勉強の出来具合を把握しておくために、4週に、算数の勉強した範囲で家庭でテストページを指定してその出来具合を報告していただきたいと思います。

また、その勉強報告に合わせて、質問や今後の予定なども報告していただこうと思っています。

特に、小5以降は、親が子供の勉強から離れてしまうことが多く、子供が能率の悪い勉強の仕方をしていることがあるので、月に1回の家庭テストをして勉強の内容を把握していただければと思います。

(3)思考発表クラブ

思考発表クラブは、これまで毎週発表があり、かえって保護者の負担が大きかったようなので、4週目はそれまでの発表の中でよかったものをコピーして交流会で発表するというようにします。

これによって、他の曜日時間の生徒とも親しくなれるようにしたいと思います。

| ■保護者懇談会のお知らせ |

https://www.mori7.com/izumi/enomi/pics/2009/307.gif);background-position-x:right;background-position-y:bottom;background-repeat:no-repeat;vertical-align:top;line-height:1.4em;font-family:'MS 明朝';font-size:10pt;">

言葉の森の保護者懇談会を行います。

●日時:平成29年12月18日(月)~12月22日(金)いずれも20:00~21:00(途中入出可)。

●内容:最初に、中根より「学年別勉強の仕方、新しいオン作コース・自学クラス・思発クラブ」についての説明を15分します。そのあとお子様の勉強や生活についての質問や相談を受け付けます。

●会場:オンライン会議室「中庭」

・言葉の森のトップページにある「中庭」というところからお入りください。→https://zoom.us/j/156334327

・インターネットに接続できる、パソコン、タブレット、スマホが必要です。ウェブカメラは使いませんので、なくてもかまいません。操作はわかりやすいので、初めての方でも大丈夫です。

●ご質問やご相談は、あらかじめ、「保護者掲示板」から送っていただいても結構です。

●当日の質問・相談のやりとりは、お名前のかわりにお子様の生徒コードでお呼びします。

●各曜日とも定員はありません。参加予約は必要ありませんのでご自由にご参加ください。

|

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。懇談会・個人面談(0)