那須高原の合宿所の壁の塗り替えが終わったというので、28日の夜、工事をしてくれた人との確認に行ってきました。

横浜より寒いとは思っていましたが、道路が全部凍っているのには驚きました。

新幹線が那須塩原駅についたのが23時ごろだったので、それから車で約30分、ほとんど車の通っていない道をとぼとぼと走りました。

横浜では、スタッドレスタイヤなどはまず必要ありませんが、こちらでは必要だろうと思って一応つけておいたのがかなり役に立ちました。

雪が深いことも考えてチェーンも持っていったのですが、幸いチェーンを使うほどのところはありませんでした。

合宿所に着いてみると、駐車場も、玄関の前も、雪の吹き溜まりができていて、長靴を持ってこなかったので、靴はすぐびしょ濡れになってしまいました。

水道は止めているので使えませんでしたが、電気はあるので、ペットボトルの水を飲んで休憩。

翌朝は、気持ちのいい快晴でした。

しかし、こういうところによく人が住んでいるなあというのが、正直な感想でした。那須に住んでいる人、すみません。(笑)

その代わり、夏は涼しくて過ごしやすいところです。

来年の夏も、読書作文自然キャンプをやる予定ですが、今度は準備がたっぷりできるので、更に充実したものになると思います。

以上、年末の近況報告でした。

向かいにあるエスポワールというペンションの横から朝日が。

これが合宿所の正面。雪かきをしたあとなので、雪の上が汚れていますが、雪かきをする前は真っ白でした。

ちょっと遠くから。駐車場が雪の吹き溜まりに。

合宿所から帰る道。こんな道がしばらく続きました。

景色はきれいです。

こんなところにも、人が住んでいる(笑)。

駅に近くなると本通りはもうこんな感じで、だいぶ走りやすくなりました。左右にあるのはアカマツの林。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

那須の合宿所に、とんぼ返りで行ってきました。

雪が結構積もっているので、冬の合宿もできるようになるかと思いました。

そうすると、夜の反省会は、雪見で一杯となりそうです。

前は、縦のもの上半分が白、下半分が茶色でしたが、どちらも汚れていたので、塗り替えました。

下半分を緑色にしたのは、ペンキ屋さんが、「緑が余っているから」という理由で(笑)。

看板が茶色なのは、那須地方は景観保護のために看板は茶色と決まっているようだからです。

セブンイレブンの看板なども全部茶色でした。

これは、これでいいことだと思いますが。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。合宿(14)

1月から、言葉の森のLINE@で、有益な情報やお得な情報をお送りします。

LINEをご利用の方は、言葉の森のLINE@を友達に追加してください。

また、森林プロジェクトのLINE@も、1月からスタートします。

森林プロジェクトにご関心のある方は、こちらも友達に追加してください。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。言葉の森サイト(41)

思考力、発表力がつき、読書のレベルが上がり、勉強の意欲がわくという評価の高い「思考発表クラブ」の曜日と時間を1月から拡張します。

どんな勉強をするのかご関心のある方は、無料体験学習(2回)にご参加ください。

月 18:00~18:45(小4~6生対象)

月 19:00~19:45(小4~6生対象)(新設)

火 18:00~18:45(小1~3生対象)

火 19:00~19:45(小4~6生対象)

水 18:00~18:45(小1~3生対象)

水 19:00~19:45(小4~6生対象)

木 18:00~18:45(小1~3生対象)

金 18:00~18:45(小1~3生対象)(新設)

金 19:00~19:45(小4~6生対象)(新設)

なお、1クラスの生徒の人数は3~6名を基準としています。

そのため、新設のクラスが3名に満たない場合は、開講をお待ちいただくことがあります。

また、6名を超えた場合は、同じ曜日時間でクラスを二つに分けることがあります。

授業の内容は、読書の紹介(必須)、作文の構想図書きと発表(必須)、理科実験・工作・社会経験などの自由発表(任意)です。

無料体験学習は、どなたでも受講できます。

体験学習のあと、継続される場合の受講料は月額2,160円です。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

6年でお世話になっている者です。4月からの中学生のクラスがないことを残念がっています。 予定はありませんか?

TAKEDAさん、ありがとうございます。

確かに、せっかくあれだけ充実しているのですから続けたいとは思うのですが、中学生はいろいろ忙しくなるし、反抗期にもなると思うので(笑)、回数を少なくして、作品を自分でアップロードをする形で、小学5・6年生と合同クラスでやろうかと考えているところです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。発表学習クラス(0)

先日の保護者懇談会で、「思考力とは何か」という質問が出ました。

今、書店では、子供向けの算数クイズのような思考力を育てる問題の本がいくつか出ています。

いずれも頭を使って考える面があるので、大人にとっても面白い問題です。

そういう算数クイズのような本で、思考力を育てるのはどうかという意見があったのです。

こういう算数・数学の問題で、確かに思考力はつきます。

しかし、それは算数・数学の狭い分野に限定された思考力です。

世の中に出て遭遇するさまざまな問題にその思考力が適用できるかというと、そういうことはかなり限られています。

日本のロケット開発の父とも言われる糸川英夫氏は、その著書の中で、「数学が、考える力をつけるわけではない。それは大学教授会の数学科の先生の発言を聞いていればよくわかる」と皮肉を書いていたことがありました。

数学の思考力というものは、確かにありますが、それは一般の思考力と混同され過大評価されている面があるのです。

では、思考力を育てるものは何かと言えば、それは困難な課題への挑戦と、難しい本の読書だと思います。

なぜかというと、困難な挑戦や読書によって、人間が普通に平面的に考えるところから、一歩進んで立体的に考えることができるようになるからです。

そういう立体思考は、ほかのところにも応用できます。

だから、子供の思考力を育てるためには、難しい本を読ませたり、難しいことに挑戦させたりすることです。

しかし、「させる」という面が強くなると、子供の自主性を育てる面ではかえってマイナスになります。

いちばんいいのは、説明的な文章の面白さに気づかせることと、小さな挑戦であっても子供が独自にやろうとしたことをいつも評価してあげることです。

そして、親自身が、子供との対話の中で、知識ではなく思考を使って話をするように心がけることなのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

子供たちの得意だと考える勉強の第一位は算数でしたが、同時に、子供たちが苦手と考える勉強の第一位も算数でした。

これはどういうことかというと、算数は考える力が問われる勉強だと思われていると同時に、実は本質は知識の勉強だということなのです。

ただし、その知識の量と組み合わせ方が多く、他の知識の勉強のようにすぐには成果が出てこないので、頭のよさに左右される勉強だと考えられているということなのです。

よく、「知識よりも思考力」などと言いますが、その思考力という概念は実はかなり曖昧なものです。

というのは、誰でもいつも何らかの形で思考しているので、思考するということがかえってとらえにくいからです。

そこで、思考力というものがわかりやすく形として見える気がする、算数のクイズや、慣用句の知識などに人気が出ているのだと思います。

しかし、現実の生活に適用できる本当の思考力は、読書と対話の中で育つのです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。読書(95)

保護者懇談会で、小学4、5年生の生徒の保護者からよく出された質問が受験に関することでした。

公立中高一貫校を受験したいという人は多いのですが、現在の公立中高一貫校の試験問題は、私立の中学受験で同じように、訓練をしないと解けない問題になっています。

ですから、実力で合否が決まるのではなく、問題の選び方やそのときの運で合否が決まる面がかなりあります。

小学校6年生の子供にとって、受験というのはほぼ初めての機会ですから、合格する可能性が少ないということはあまり考えません。

そして、よくできる子であれば、親も子も合格するつもりで受験に臨みます。

ところが、実際には倍率はかなり高いので、不合格になる子の方が圧倒的に多いのです。

そのときに、親が長期的な視野を持っていて、受験勉強はひとつの経験であって、合格不合格に関係なく勉強してチャレンジしたことに意味があるという捉え方をすることができればいいのです。

ところが、子供と一緒に、合否の結果に一喜一憂してしまう人が多いのです。

それは、やむを得ない面もありますが、やはり親は落ちても受かっても、普通にどっしりしている必要があります。

また、受験のために長期間苦しい勉強していると、その勉強を無駄にしたくない気持ちが働いて、私立中学も滑り止めに受けるようなことも出てきます。

私立中学でも、トップ校に行けば、周りの人の雰囲気に引っ張られて勉強が進む面もあります。

しかし、ほどほどのところに行けば、やはり周りの人に影響されて、ほどほど勉強しかしなくなります。

それぐらいであれば、公立の中学に進んで、多様な生徒のいる中で自分のペースで勉強を進めでいった方がずっといいと思います。

人間が、自分の人生という自覚を持って勉強を始められるのは中学3年生ぐらいからです。

その頃に取り組む勉強は、自分の意思でやるものですから、どんなに頑張っても無理はありません。

しかし、小学校6年生のころは、自分の意思で取り組むとは言っても、本当のところはまだ勉強の自覚が育っているわけではありません。

だから、無理をして勉強をさせると、その反動として勉強に対する面白さを感じなくなってしまう可能性もあります。

小学生で中学受験をする場合には、保護者は子供の人生という長期的な視野を持って取り組むことが大事です。

例えば、勉強が忙しいときでも、読書をしたり対話をしたりというような機会を少しでも続けていくようにすることが^大切なのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。公立中高一貫校(63)

1月からの課題フォルダに、カレンダーが入っていませんでした。

1月1週の山のたよりに、カレンダーを載せています。

課題フォルダに、貼るか、はさむかしてご利用ください。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。生徒父母連絡(78)

作文の勉強で大事なことは、書く力をつけるための読む勉強、書く前の事前の準備です。

書く力をつけるための読む勉強の中心は、課題の長文の音読と読書です。

更に、力をつけるためには、暗唱と問題集読書をやっていってください。

暗唱検定文集→

https://www.mori7.com/mine/as2.php

作文は、実力がつくまでに長い時間がかかりますが、この読む勉強を続けていると、必ず実力がついてきます。

そして、この読む勉強と並行して大事なのは、事前の準備です。

これまで、事前の準備は生徒本人に任されていましたが、1月から、事前準備がしやすくなるように、小1から小6の生徒に「予習シート」を送るようにしました。

予習シートは、毎月初めの「山のたより」と一緒にお送りします。

海外の方は、ウェブから印刷してご利用ください。(1月1週分として表示すると、予習シートが出てきます。)

https://www.mori7.com/oka/iyama.php

この予習シートを使って、作文の準備として、書くことを考えたり、お父さんやお母さんに取材してみたりしてください。

予習シートを利用した場合は、書いた作文と一緒に予習シートも先生に送ってください。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。作文の書き方(108)

思考発表クラブ、オンエア作文、自主学習クラスの合同の寺子屋オンライン交流会を行います。

オンラインの授業を受けていない生徒のみなさんも見学ができます。

●会場

https://zoom.us/j/156334327

●日程

どの時間帯の会場に参加しても結構です。

・12/22(金) 1800-1845

・12/25(月) 1900-1945

・12/26(火) 1900-1945

・12/27(水) 1900-1945

・12/28(木) 1900-1945

自分が発表を行う会場はどこか1か所ですが、見学だけであれば複数の会場に参加できます。

自主学習クラスで、複数の曜日に参加している人は、複数の会場で発表できます。

生徒の保護者の方も、自由に見学ができます。

出欠はとりません。また、遅刻・早退は自由です。そのかわり、静かに入出をしてください。

時間があまったときは、見学で参加されている生徒にも、読んでいる本の紹介をしてもらいます。

本を見せるだけで結構ですから、読んでいる本を手もとに用意しておいてください。

カメラは見学の人も含めて全員オンにしておいてください。

アップロードする作品がある場合は、寺オンコミュニティでアップロードしてください。

https://tinyurl.com/ybjalar5

作品をアップロードするかわりに、カメラに、絵や写真や図を見せながらという形で発表してもいいです。

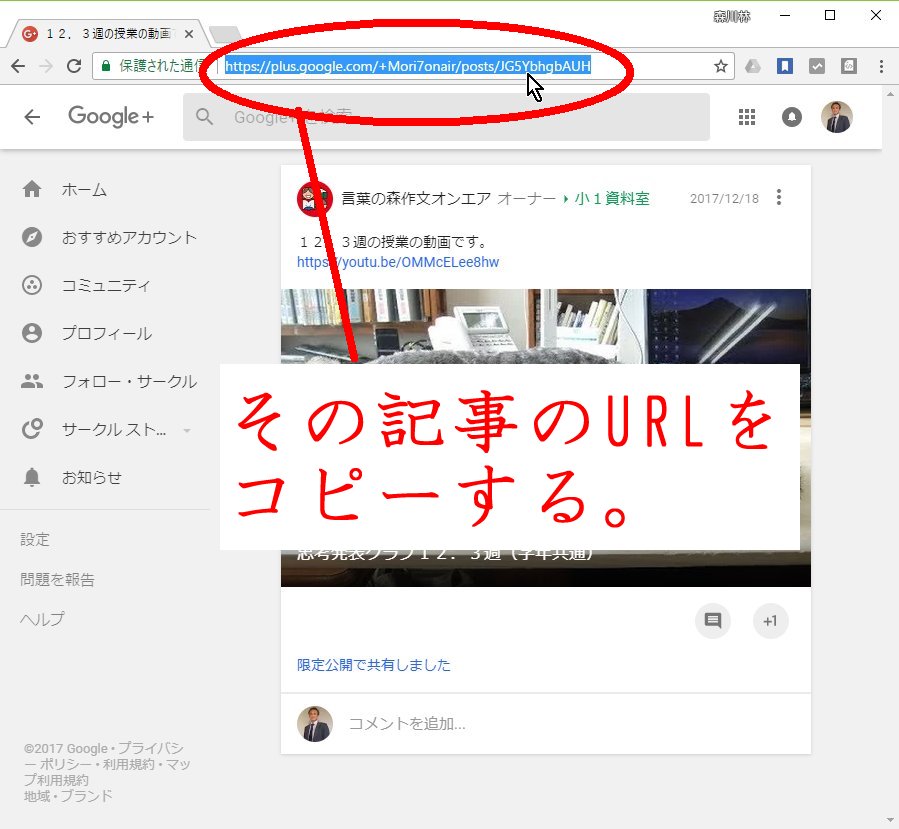

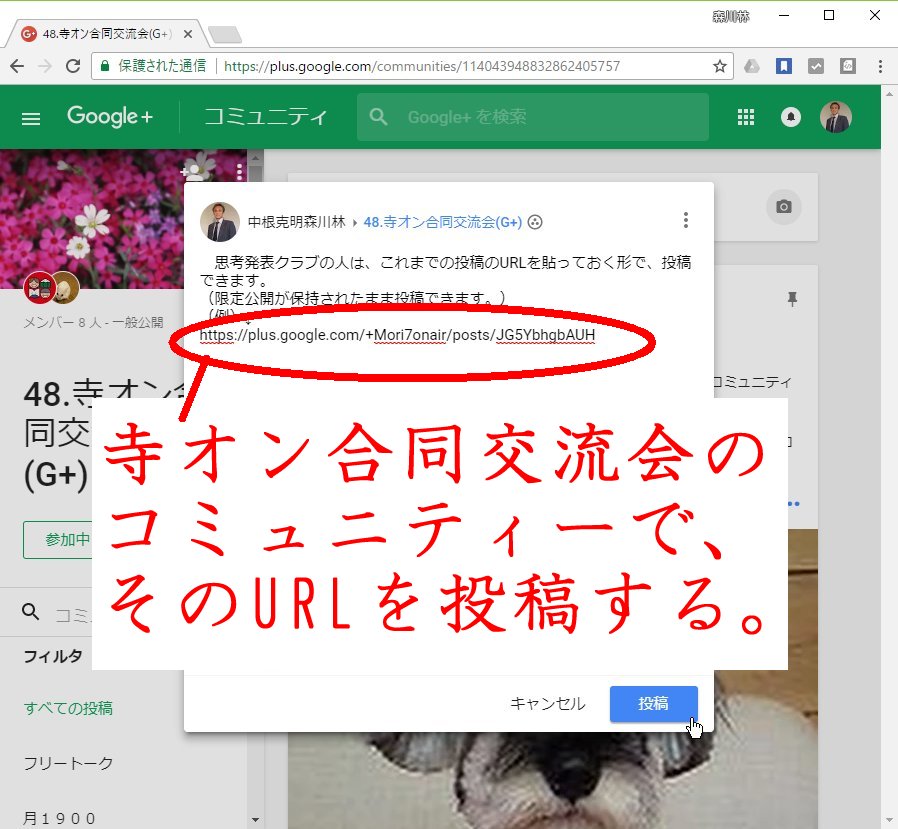

思考発表クラブの人は、これまで自分が思発クのコミュニティーで発表した記事のURLを投稿するという形でもいいです。

▼関連記事「12月4週の寺オン合同交流会の取り組みについて」

https://www.mori7.com/as/3112.html

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。寺オン作文クラス(2) 発表学習クラス(0) 自主学習クラス(0) 発表交流会(20)