私は、これからの子育てで大事になるのは、もはや学校の成績に表れるような学力をつけることではないと考えています。

というのは、これまで受験勉強の指導をいろいろしてきて、成績を上げるコツというものがあることがわかってきたからです。

、点数を上げるためには、正しい解法を何度も繰り返して身につけ、それを適用することに慣れるという訓練さえすればよいということがわかってきたのです。

しかし、そういう単純な方法があるのに、ほとんどの生徒はそのような勉強の仕方をしていません。

例えば、1冊の薄い参考書や問題集を4回も5回も繰り返し、徹底して自分のものにするという勉強を、多くの子は嫌がります。

それよりも、次々と新しい参考書を読んだり、新しい問題集を解いたりする方が、勉強をしている気になるからです。

だから、逆に言えば、正しい勉強法で長時間勉強する仕組みさえ作れば、誰でも成績は上がるのです。

しかし、そういう成績を上げたところで、その子の本当の学力が向上するわけではありません。

成績が上がることと真の学力がつくことは、似ていますが実はかなり違うのです。

今の受験の点数は、勉強のコツとかけた時間に比例して点数が上がるようになっています。

したがって、今の受験勉強でいわゆる偏差値の高い学校に進んだ子が本当に学力があるかというと、そういうことはありません。

勉強に時間をかけた子が、いい学校に入ったというだけなので、その子たちが大学生になり、社会人になり、仕事で活躍するようになると、学校の成績とは全く関係のない実力というものがわかってくるのです。

高学歴の人の特徴は、書類などを渡すとすぐに読んで理解できることと、文章を書くときに誤字がほとんどないことです。

逆に言えば、それ以外に優れたところはあまりないのです。

しかし、仕事にはそれ以外のところでさまざまな要素が必要です。

そのさまざまな要素の総合力になると、学歴の高い低いは全く関係がなくなってくるのです。

受験勉強の行き過ぎによる成績重視の教育の弊害は、既にあちこちに出てきています。

日本で一番難しいと言われるような大学を出た人でも、話してみると意外に教養がないと感じられることがよくあります。

その反対に、そういう学歴を持たない人でも、バランスの取れた的確な判断力や実行力を持っている人がいます。

昔のことですが、私の父は尋常高等小学校しか出ていませんでしたが、考えることに関しては私はいつも父には負けていると思っていました。

どこの学校を出たとか、成績がどうだったかということとは、全く関係のない本当の実力と学力の世界とういものがあり、それで世の中は動いているのです。

ところが、私がそういう話をすると、周囲のほとんどの人は、「そうは言ってもね」というような顔をするので、これまでそういうことをあまりはっきり言うことは控えてきました。そのわりには、言っているかもしれませんが。

しかし、今世の中で活躍している人たち、つまり社会の先端のところにいるような人たちの声を聞くと、ほとんどの人が、もう今までのような学力ではなく、これからはもっと違う学力が必要になると言っているのです。

これからの入試は大きく変わってきます。

単に時間をかけて解法の知識を詰め込んだ子がよい成績を上げるというような試験ではなく、自分らしい考える力を持てる子が評価されるような仕組みになっていいきます。

その能力とは、抽象的な言葉で言えば創造力ですが、もう少し身近な言葉で言うと、面白い人間であるということです。

それは、もちろんお笑いの面白さではなく、みんなが考えつかないようなことを考えたり、みんながやらないようなことを一生懸命やったりする、そういう面白さです。

だから、これからの子育てのいちばんの重点は、面白い子を育てるということになると思っています。

プレジデントオンラインに、ちょうどこの話に関連するような、成績よりも面白い子という記事が載っていました。

▽早慶生の4割強が「AO・推薦」となるワケ

http://president.jp/articles/-/24158この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

昔は、私も、成績の良し悪しが大きな差になると考えていました。

しかし、社会に出てからの活躍を見ると、成績の良し悪しとは違う要素の方がずっと大きいのです。

それは、ひとことで言うと、面白い生き方ができる子かどうかというような差です。

自分も面白いし、周囲も面白くできるというのが、人間の本当に大事な能力なのだと思います。・

日本には、もうこれ以上、ちょっとした秀才というのは要りません。

そういう秀才的な能力は、人工知能にどんどん取って代わられていくからです。

それよりも大事なのは、イグノーベル賞を取るような人材を数多く育てていくことです。

それこそが、人間にしかできないことだからです。

面白い子を育てることに大賛成です。産業界の要請か?英語とITが重視される昨今、祖国語は国語であることをもう一度認識し、読み、書くを再度鍛えなおし想像力の逞しい面白い子を育てたいものです。

みっちゃん、ありがとうございます。

思考力と創造力は、母語と密接に結びついていると思います。

日本人の場合、最も深い思想は、日本語で考えないかぎり出てこないのです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。子育て(117) 2020年度入試改革(0)

言葉の森のオンライン学習は、講師と生徒が1対1で行う形なので、生徒どうしの交流の機会があまりありませんでした。

そこで、これまでは、生徒の交流の機会を作るためにプレゼン作文発表会などを企画していました。

しかし、日常的に少人数のクラスが運営できれば、その授業がそのままが子供たちの勉強の意欲につながります。

そこで、1時間の枠に5、6名の生徒がオンラインで一緒に学ぶ形の新しいオンラインクラスを開設することにしました。

指導の基本は1対1ですが、課題が共通しているので、生徒どうしのやりとりも勉強のヒントになります。

こういうスタイルのオンライン学習は、現在どこでもほとんど行われていません。

その理由は、講師の急な休講などがあったときに、対応できないことが多いからです。

また、授業で休んだ生徒が、ほかの曜日のクラスに振替で参加するということも、オンラインという形ではなかなかできません。

幸い、言葉の森は、講師どうしの連携ができるので、これまでの1対1の指導では、休講や振替もほとんど待つことなく対応できました。

この連携の仕組みを、少人数のオンラインクラスでもできるようにして、オンライン作文少人数クラス、オンライン自主学習少人数クラスを3月からスタートします。

当面、以下の時間帯にオンラインクラスを受講する生徒を募集します。

オンラインの学習は初めてという方も多いと思うので、現在受講している人も含めて、新たに無料体験学習の期間を2週間設けます。

ご希望の方は、言葉の森事務局までご連絡ください。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

オンライン学習というと、これまでは、ビデオの一斉授業だったり、マンツーマンのskype指導だったりするものが多かったと思います・。

言葉の森では、今度、これまでのオンライン学習とは違う、少人数制のクラス指導を行うことにしました。

オンライン学習の利点は、場所の制約がないので、指導の細分化ができることです。

同じ学年の同じぐらいの進度の生徒が一緒に勉強できれば、勉強面でかなり刺激になると思います。

言葉の森のオンラインの学習指導では、少人数の集団指導と、1対1の個別指導の両方を必要に応じて切り換えて行えます。

生徒どうしの交流を深めながら、個々の生徒にも個別に対応できるというのは、理想的な勉強スタイルになると思います。

今後、今行っている1対1の個別指導を、順次、少人数のクラス指導+個別指導という形に切り換えていく予定です。

お世話になっております。いさきです。三月からでしたら、月曜日と木曜日19時からはできます。よろしくお願いします。

いさきさん、こっちに書いてくれたんですね。

ありがとう!

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。寺オン作文クラス(2) 発表学習クラス(0) 自主学習クラス(0)

■1.4週に発表交流会を行います

1月4週に、Zoomを使った発表交流会を行います。

■1.4週に発表交流会を行います

1月4週に、Zoomを使った発表交流会を行います。(昨年12.4週の合同交流会と同じ形式です)

参加対象は、言葉の森の生徒及び父母、自主学習クラスや思考発表クラブなどの寺子屋オンラインの生徒及び保護者です。

前回は、自主学習クラスの人も交流会に参加しやすくなるように、自主学習クラスの通常の授業は休みにしましたが、今回からは自主学習クラスの1.4週の授業は通常どおり行います。

オンライン作文コースも通常どおり行います。

思考発表クラブは、通常の授業は休み宿題とし、授業の動画を見られるようにしておきます。

発表交流会は、1週間の日程で何度も参加してかまいません。ただし、発表はどこかで1回だけ行ってください。見学だけは、どこでもいつでも何度でもできます。

見学だけの場合でも、読んでいる本の紹介は参加のつど行ってください。

本の紹介は、本を見せるだけでも結構です。

本の紹介をする人は、読んでいる本を手もとに用意しておいてください。

※発表会に使う画像をあらかじめアップロードする場合は、下記の記事をごらんください。

https://www.mori7.com/as/3134.html

出欠はとりません。また、遅刻・早退は自由です。そのかわり、静かに入出をしてください。

カメラは見学の人も含めて全員オンにしておいてください。

発表の内容は自由です。

1人5分以内を目安に行ってください。

あらかじめ画像や動画などを入れる場合は、Google+コミュニティのページに入れておいてください。

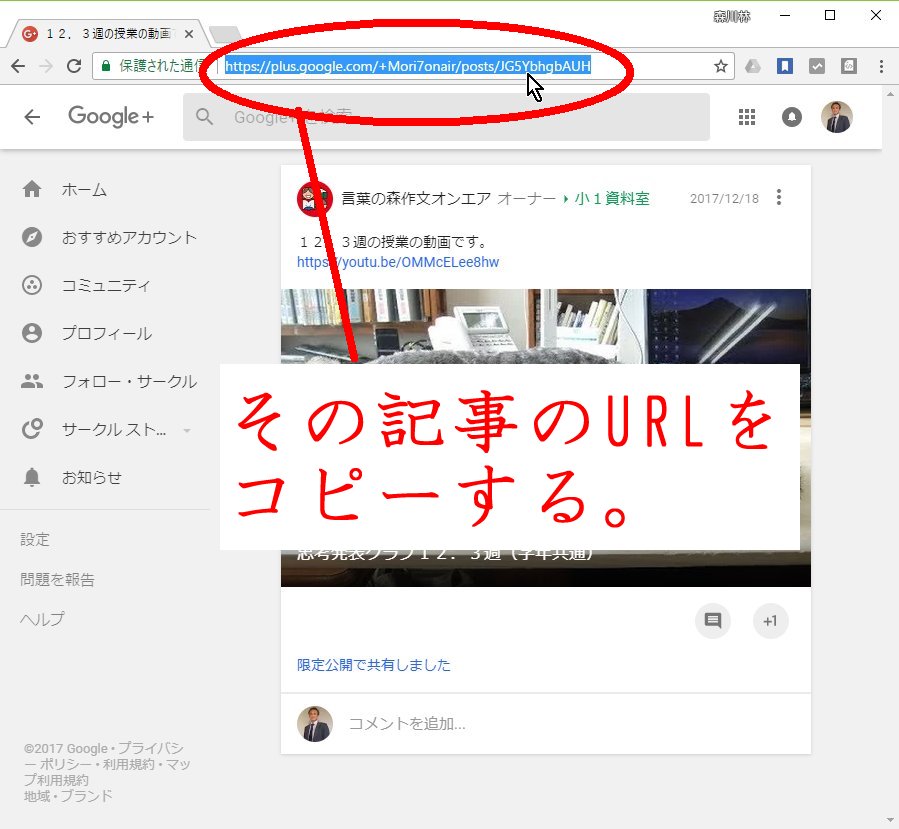

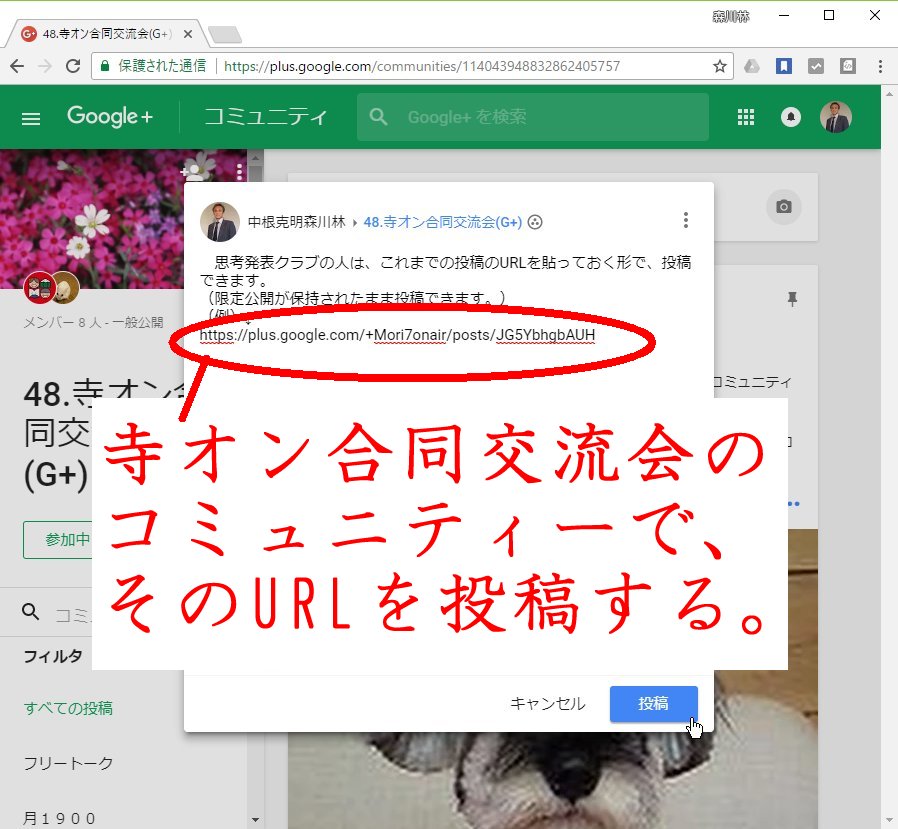

思考発表クラブの人は、これまで自分が思発クのコミュニティーで発表した記事のURLを投稿するという形でも結構です。

発表の例としては、次のようなものがあります。

・思考発表クラブで毎週行っているのと同じような発表

・自分が書いた作文

・自分が読んでいる本の紹介

・自分が行った理科実験

・自分が作った工作

・自分が調べた自由研究

・自分が作った算数の似た問題

・自分が出かけて経験したこと

5分以内であれば、複数の発表をすることもできます。

●会場(Zoom会場、パソコンでもスマホでも参加できます。)

https://zoom.us/j/156334327(言葉の森のホームページで「中庭」となっているところです)

●日程(どの会場でも、何度でも参加・見学ができます。保護者の見学もできます。)

・1月22日(月)19:00~19:45

・1月23日(火)19:00~19:45

・1月24日(水)19:00~19:45

・1月25日(木)19:00~19:45

・1月26日(金)19:00~19:45

■参加フォーム(1/15 追加)

参加用のフォームを作りました。

ここで参加予定の日を選択すると、誰がどこに参加するかわかるようになります。・

参加日を決める歳の参考にしてください。

https://www.mori7.com/kform_pre.php?k=hkk201801

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

勉強は、詰め込むだけでなく、発散することも大切です。

使うことによって、次の蓄積への意欲がわいてくるからです。

そして、他人の発表を聞いて、今までと違うやり方に気づくことがあるからです。

発表は、これからの時代に最も必要になる学力面の個性を育てます。

だから、上手な発表というよりも、自分らしい発表がいちばん大事になります。

1月4週の発表交流会は、思考発表クラブの生徒の発表が中心になると思いますが、希望者はどなたでも発表できます。

これまでの勉強は、すでにある答えを速く見つけるという勉強でした。

だから、個性はむしろ邪魔でさえあったのです。

模範となる解法を身につけて、それを適用する力が学力だと思われていました。

しかし、そういう学力はこれから人工知能に取って代わられていきます。

人間に必要な学力は、自分らしいやり方で問題を解いたり、あるいう問題を作ったりする力になるのです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。発表交流会(20)

発表交流会の発表の素材(写真や実物など)は、手に持ってカメラで見せるように発表しても結構です。

それらの写真や動画をあらかじめアップロードする人は、下記の手順でアップロードしてください。

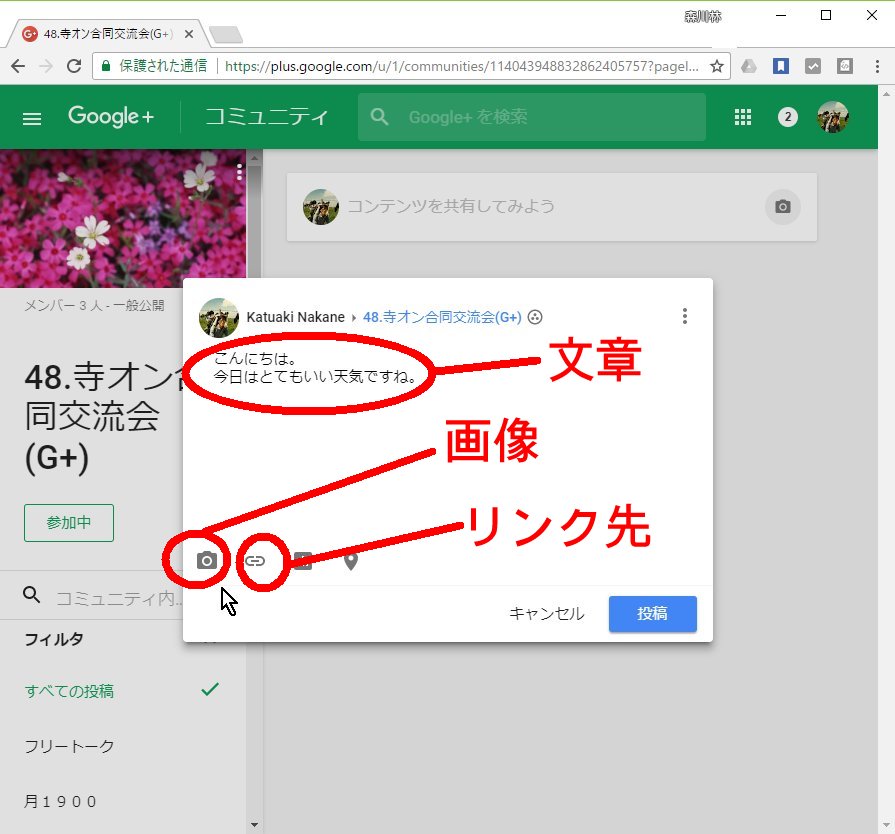

作品を発表する場所は、Google+コミュニティです。

https://tinyurl.com/ybjalar5)

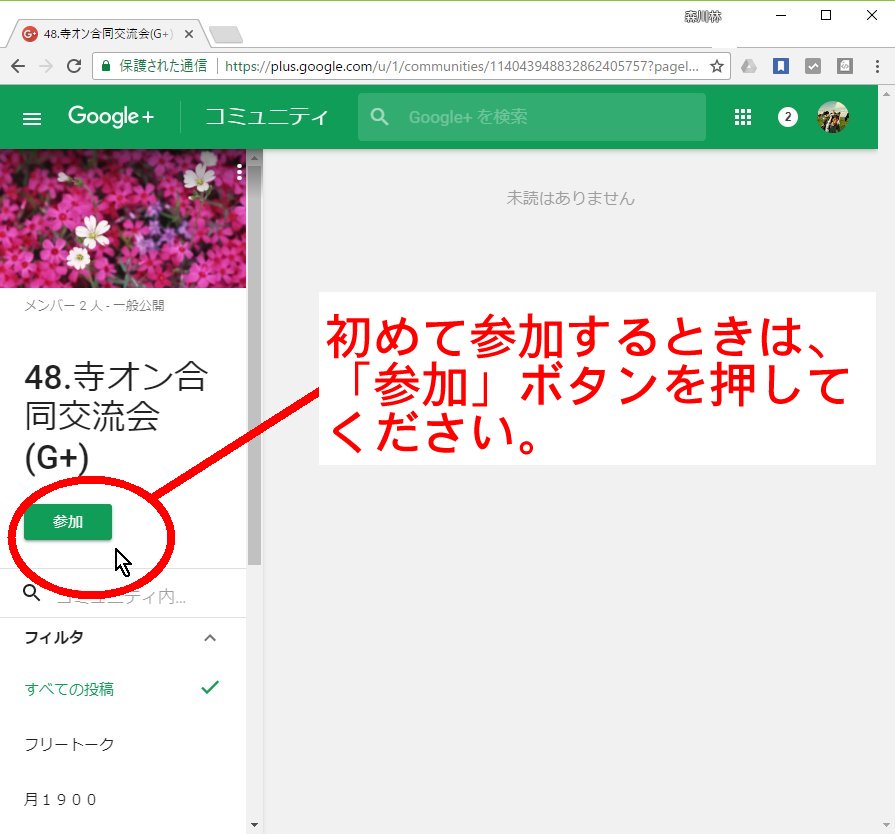

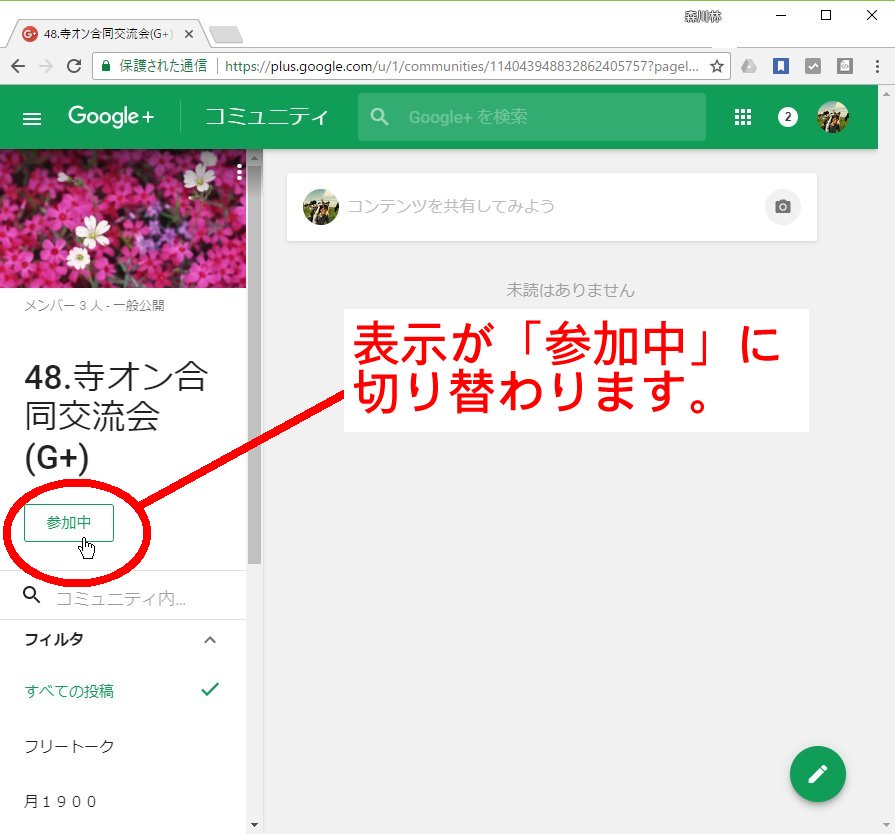

Google+コミュニティに初めて参加するときは、「参加」ボタンを押します。

表示が「参加中」に切り替わり、投稿できるようになります。

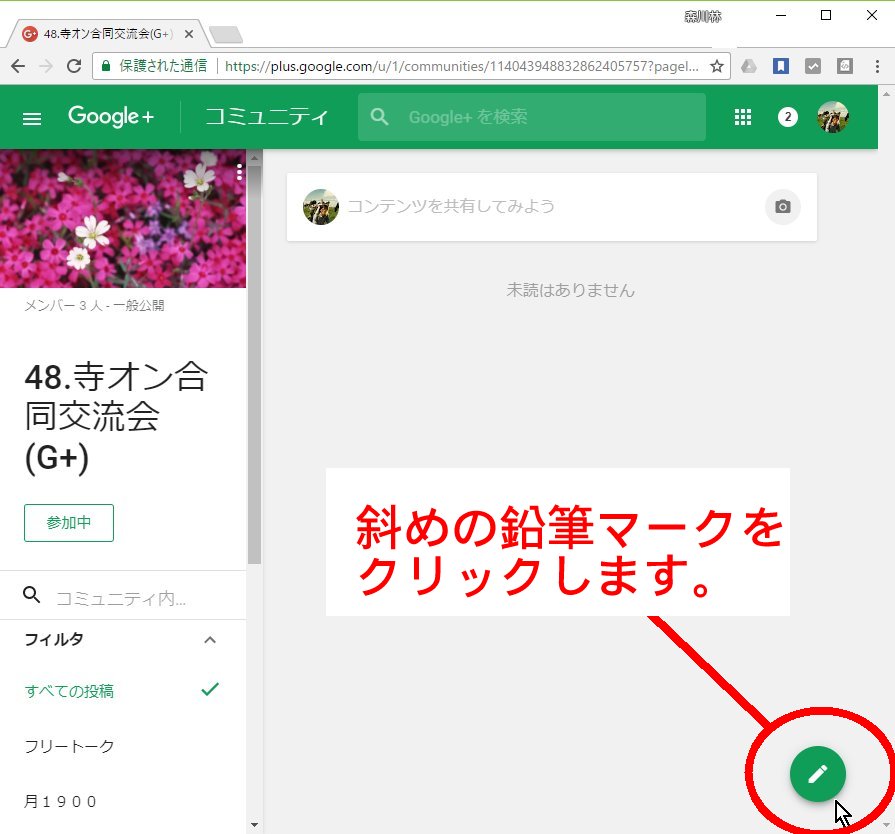

投稿するときは、鉛筆マークをクリックします。

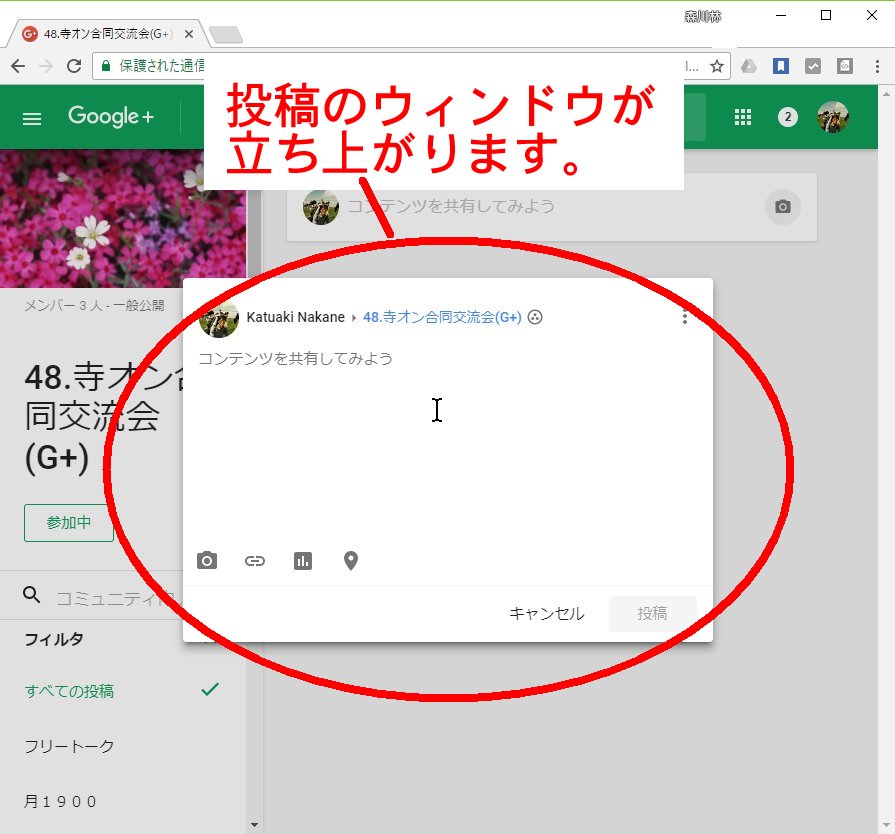

投稿のウィンドウが立ち上がります。

文章を入れるところと、パソコン内の画像を入れるところと、リンク先を入れるところがあります。

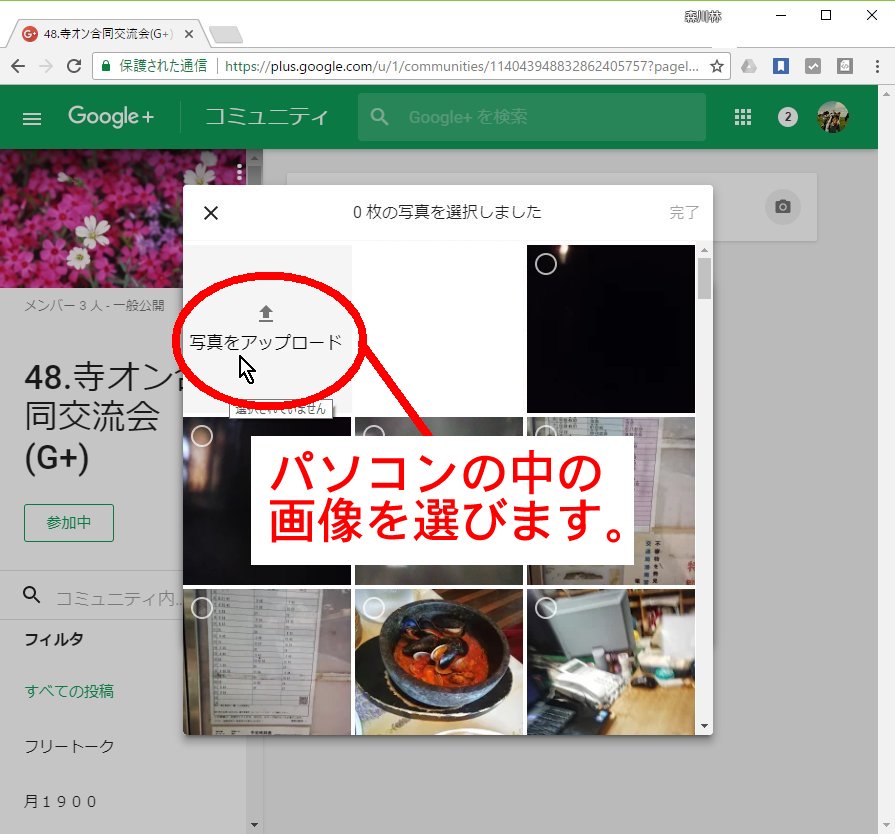

画像を入れるときは、パソコンの中にある画像を選びます。

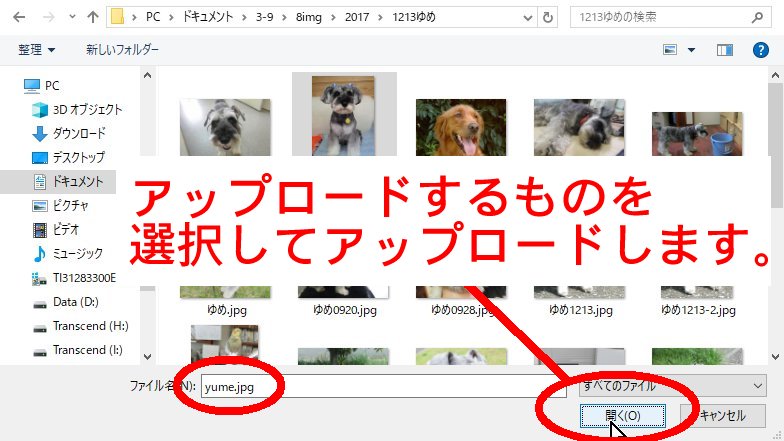

画像を選んびます。このとき、小さいアイコンの見た目では上下が正しく表示されていても、実際には画像が横になっているものがあります。アップロードしたあと、横になっていることに気がついたら、パソコンの中の画像をペイントなどで選択し正しく回転させてから再度アップロードしてください。

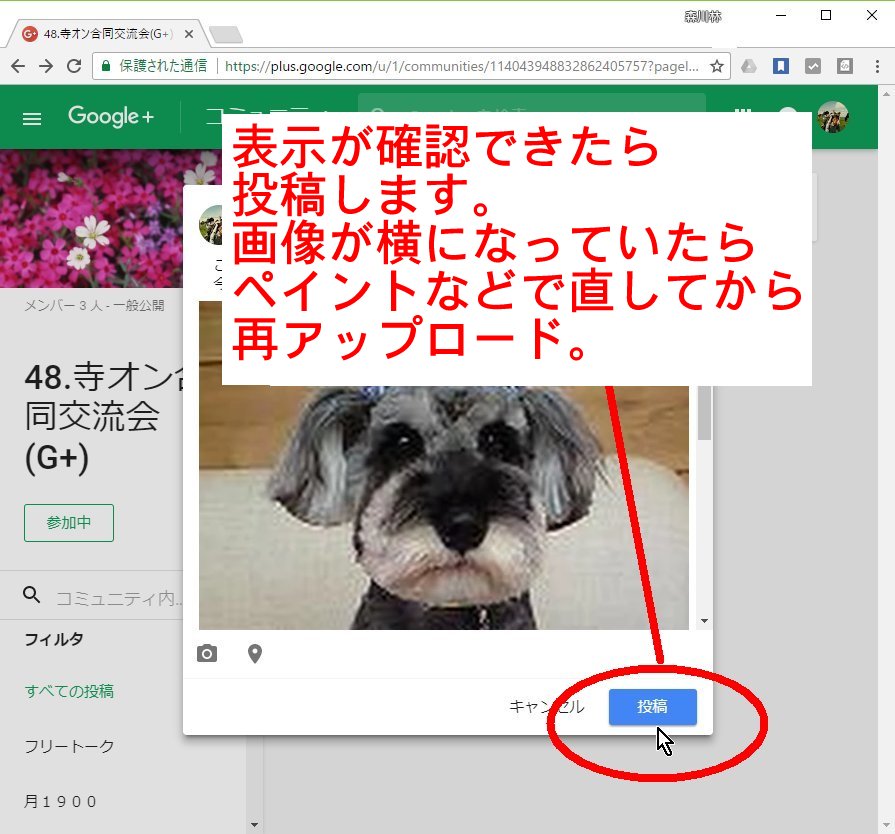

表示が確認できたら投稿します。

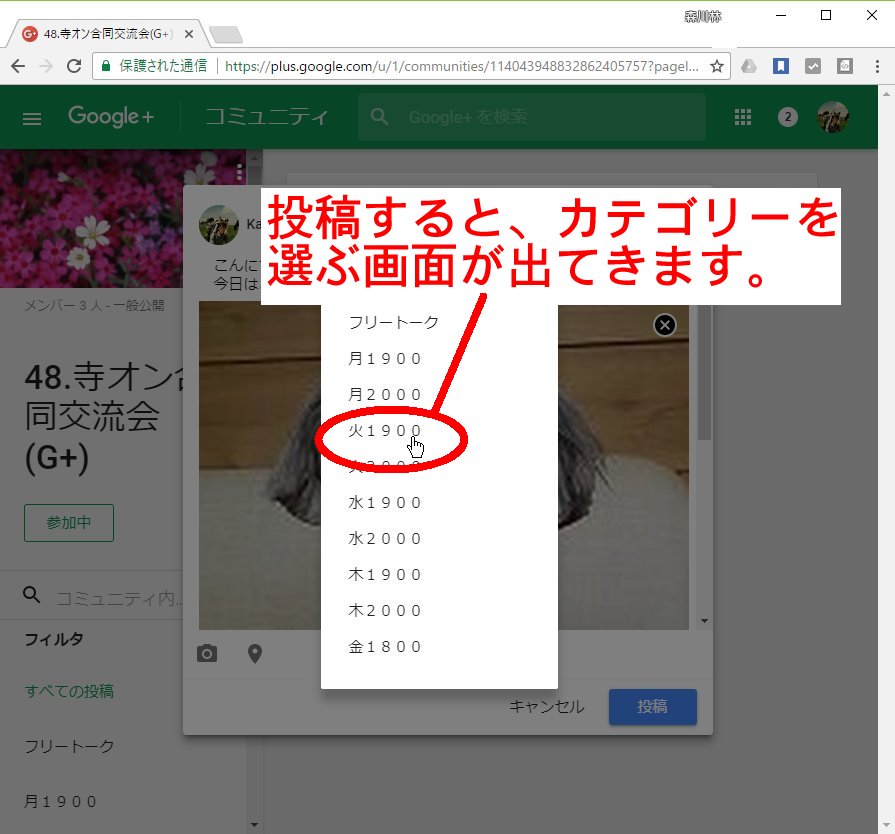

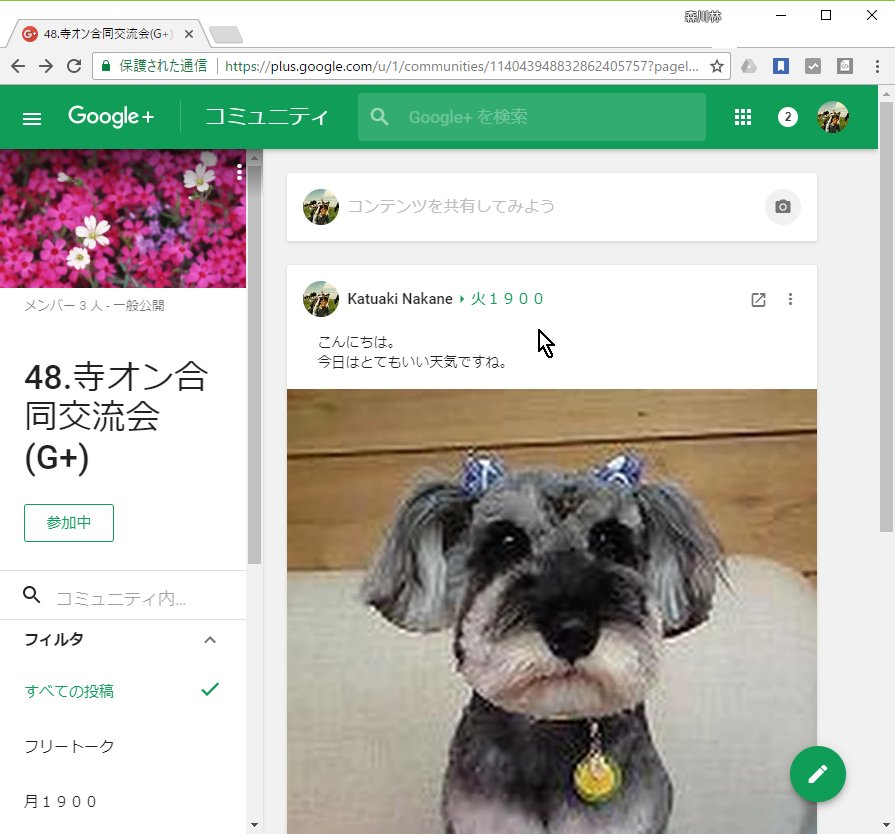

投稿すると、カテゴリーを選ぶ画面が出てきます。自分が参加するカテゴリーを選んください。

アップロードできました。

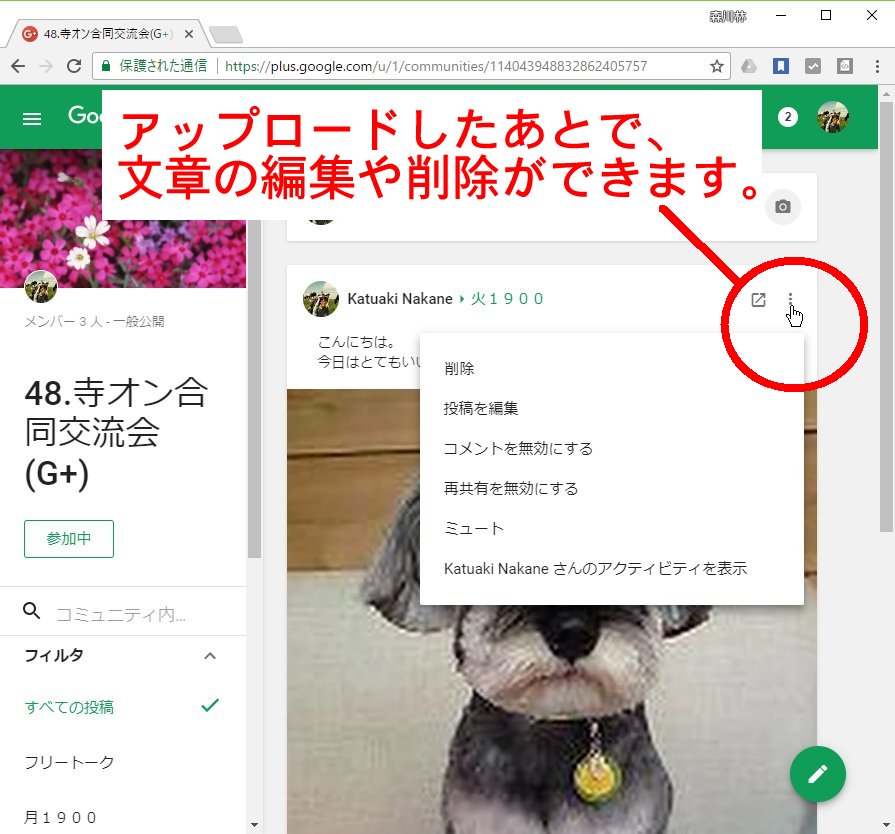

アップロードしたあと、編集や削除ができます。

思考発表クラブの人は、これまで自分が思発クのコミュニティーで発表した記事のURLを投稿するという形でも結構です。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。発表交流会(20)

しばらく仕事に追われて(毎度のことですが)Facebookページを見るのをさぼっていました。

今日たまたま、以前、Facebookページに入れた記事を見ていたら、4日前の記事に、昔の生徒のコメントが入っていました。

それは、忘れもしない○高○○恵ちゃん(笑)。

確か、小2のころから来ていて、よく勉強のできる子でしたが、勉強だけでなくいろいろなことにチャレンジする前向きな生徒でした。

あるとき、大学推薦入試の小論文を見てあげたことがあり、これなら絶対合格と思ったのですが、その推薦は不合格。

「この大学は人を見る目がないから、行かなくてよかったよ」と言ってあげました。本当です。

ところで、今、博士論文を書いているということでした。すごいなあ。

そう言えば、先日も、昔の岡○○子ちゃん(わかるかなあ)という、言葉の森で初めて朝小に入選した子が、その後東大の何学部かに行ったとかいう話でしたが、その子が今はお母さんになっていて、「実は中根先生に教わっていた」という話を担当の先生にしてくれたということがありました。

昔、私は、子供たちに学年相応よりもかなり難しいことを教えていたので、みんな苦労したと思います。

だから、昔の生徒のことを考えると、ちょっと申し訳なかった気がします。

男の子のうるさいのには、拳骨もよく食らわせましたし。ごめんね(笑)。

しかし、それなのに、先生に教わったなどと言ってもらうと、何かくすぐったい感じがします。

こういう昔の生徒たちと、いつか、Zoomを使って同窓会をやりたいと思っています。

ただ、昔の生徒は、1対1の指導が多かったので、生徒どうしの交流があまりありませんでした。

唯一の例外は、ある時期、土曜の午後の時間帯の授業をしていることがあり、そのときには中学生と高校生がかなり楽しくやっていたので、それはそれで面白かったです。

ということを考えつつ、今の生徒の通信指導も、先生と生徒の1対1の指導だけでなく、生徒どうしの交流ができるような仕組みにしたいと思いました。

その交流の仕組みのスタートとして、しばらく前に、オンライン作文コースを開設しました。

今、どういう形で生徒どうしの交流がしやすくなるか考えているところです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

昔の生徒が、いつの間にか、お父さんやお母さんになっていました。

教材の中には、変わっていないものもあるので、お母さんが書いた課題と同じ課題に取り組む子もいると思います。

そして、言葉の森では、ワープロというのが出始めたころから、パソコンで作文を書かせていたので、お父さんやお母さんの小中学生時代の作文もウェブのどこかに眠っているはずです。

と思って探してみたら、ここにみんなの作文がありました(笑)。

https://www.mori7.net/hana/

ほかにも、どこかにあると思います。

昔、言葉の森に小学校低中学年から来ていた生徒には、とても優秀な子が多かったのです。

というのは、そのころは、作文教室などという教室は、たぶん日本中どこを探してもなかったからです(笑)。

そういう珍しい教室に来るような子は、どの子も、勉強面では余裕があったからです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。教室の話題(26) 同窓会(0)

最初は、言葉の森の内輪の話です。

昨日、夜の8時半から10時ごろまで、言葉の森の全国の講師のオンライン新年会を行いました。

ズームを使った新年会で、開始時刻が夜遅かったので、カメラは全員オフにしていろいろなテーマについて話をしました。

こういう会合は、人数が多くなると、全体の中で話をする人が限られてきます。

12月の保護者懇談会のときも、保護者の方の質問に中根が答えるというスタイルでしたので、それぞれの参加者が話をする回数がどうしても限られていました。

そこで、今回の新年会は、新年カフェという名前にして、Zoomの分科会(ブレイクアウトセッション)機能を使うことにしました。

私自身は、個々の分科会に参加していなかったので、どういう感じで話が進んだかわかりませんが、3、4人の少人数であれば全員がたっぷり話に参加することができたと思います。

このやり方を知ったのは、ワールドカフェという本でした。

「ワールド・カフェをやろう」香取 一昭 著

http://amzn.asia/8eUQPVe

これからの世の中は、教育にしても文化にしても、すべての人が同じフラットな次元で意見を交換していくようになります。

これまでの社会のように階層的な構造が存在したのは、情報に格差と偏りりがあったためです。

今はインターネットの広がりによって、ある一部の人や機関が情報を独占するということができなくなっています。

この流れが、これから子供たちの学習の分野でも、大人の仕事の分野でも、急速に広がっていきます。

しかも、これまでのインターネットは情報の平準化を促進しただけでしたが、今後のブロックチェーン技術は価値の平準化を実現します。

誰もが個人の力で価値をやり取りできるようになる時代というのは、誰もが自分の個性を武器として世の中を渡っていく社会です。

この個性を生かすということが、これからの教育の最も根本的なキーワードになります。

いかに価値ある個性を育てるかということが、これからの家庭教育の大きな目標になっていくのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

カフェ方式であれば、大人数のグループでも、全員が参加できる企画が行なえます。

子供たちの発表会も、また、Facebookグループのイベントも、これからこのやり方で進めていこうと思っています。

個性の時代には、「人より多くの知識を持っている」ということはあまり評価されません。

「人と違う知識を持っている」ということが重要になるからです。

クイズ番組で優勝する人よりも、新しいクイズを作れるような人の方が求められてくるのです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。子育て(117) 未来の教育(31)

東京都教育委員会は1月9日、平成30年度の都立中高一貫校の入試について、海外帰国生徒枠の応募状況を発表しました。

最終応募倍率は、白鴎高附属中が募集人員24名で2.04倍、立川国際中が募集人員30名で1.93倍でした。

受験できる条件は、海外に2年間以上在住し、日本国内に戻って2年以内となっていますから、かなり限られてきます。

しかし、一般枠の受験の例年の倍率は、白鴎高附属中が約7倍、立川国際中が男子約5倍、女子約6倍ですから、倍率の面だけから考えてもかなり有利な条件になっています。

しかも、試験の内容は、一般枠の受験が全教科で難度の高いものであるのに対して、海外帰国子女枠の試験は、作文(45分600点)、面接(20分400点)の二つだけですから、無理な受験勉強をする必要は全くないと言っていいと思います。

海外帰国子女枠の入試は、この都立中高一貫校以外にも、全国の多くの公立・私立中学校で行われています。(資料参照)

また、中学入試だけでなく、高校入試も、大学入試も海外帰国子女を対象とした入試は増えています。

以上のことから考えると、条件さえ合えば、海外帰国子女枠の受験は、言葉の森の勉強と一致する点が多いと思いました。

その理由は、第一に、無理な受験勉強をしなくて済むことです。

今の受験は、小学生の貴重な読書や経験などの時間を犠牲にして、難問の解き方を身につけるという無理なところがあります。

そういう受験勉強に疑問を持つ家庭にとっては、帰国子女枠の受験は、生徒本人の実力を素のまま生かせる理想的な受験になると思います。

第二は、言葉の森の作文指導が、小1から高3までの一貫した勉強で、自然に小論文の学習に進むカリキュラムになっていることです。

受験などまだ意識しない小学校低学年のうちから楽しく作文を書くことが、そのまま中学入試や高校入試、更には大学入試の作文小論文試験の勉強につながっています。

そして、このようにして身につけた文章表現力は、大学入試で終わるわけではなく一生使える力になっています。

第三は、言葉の森が今行っているオンラインの学習が、海外在住の生徒にとっては、貴重な勉強の機会になることです。

海外に暮らしていると、子供の学習環境は、周囲の子供たちの影響で、どうしても日本語力を伸ばしにくいものになってきます。

ところが、言葉の森で、毎週1回、同学年の子供たち5、6名で、作文の構想図を発表し合ったり、自分の研究成果を発表し合ったりする機会があれば、日本語力や作文力だけでなく面接対応力も十分に育ちます。

ただし、言葉の森の海外の生徒の作文指導は、今は時差の関係で教える先生がまだ少ないのが現状です。

そこで、当面は、時差が少ないアジア在住の日本の子供たちを中心に、オンラインの学習指導を広げていくことを考えました。

また、言葉の森では現在、作文講師資格講座の森林プロジェクトを広げていますが、この森林プロジェクトの海外の講師がオンラインの思考発表クラブを担当すれば、同じタイムゾーンの時差の問題はなくなります。

そこで、今後は、アジア在住の教育に関心のある方を対象に、森林プロジェクトの作文講師資格講座を広げていきたいと思っています。

【関連URL】

【中学受験2018】都立中高一貫校の最終応募状況…帰国在京枠は白鴎2.04倍・立川国際1.93倍

https://resemom.jp/article/2018/01/10/42176.html

<都立中高一貫校>特別枠、海外帰国・在京外国人生徒枠募集

http://toritsu-chugaku.com/tokubetsuwaku/

帰国子女枠中学受験の学校情報・入試対策方法|海外子女向けオンライン ...

http://www.edubal.net/eduexaminfo_cat/jse/

帰国子女受入校 | 海外子女教育振興財団コーポレートサイト

http://www.joes.or.jp/g-kokunai

平成30年度 東京都立白?高等学校附属中学校 募集要項

http://hakuo.ed.jp/web/pdf/EntranceExam-J/30AdmissionOutline.pdf

都立立川国際中等教育学校平成30年度 海外帰国・在京外国人生徒枠募集について

http://www.tachikawachuto-e.metro.tokyo.jp/site/zen/page_0000000_00174.html

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

最初のころの公立中高一貫校の入試は、理想的な内容でした。

小学6年生の向上心のある生徒が、無理な詰め込み勉強をせずに自然体で受験できる入試だったからです。

しかし、その後急速に難化が進み、今では私立中学の受験と同じように、早期から長時間の難問対応のテクニックを身につけないと対応できないものになっています。

ところが、今回の都立中高一貫校の海外帰国子女枠の受験については、条件さえ許せば特に受験勉強などせずに実力のままで取り組めるものになっています。

試験科目は、作文と面接だけですから、言葉の森のウェブ会議を使ったオンライン学習で、作文力と発表力を身につけておけば万全です。

当面、日本と時差の少ないアジア在住の小学1年生からがオンライン学習の対象になると思います。

日本では、Facebookの利用人口は約2400万人(21%)ですが、東南アジアではシンガポールの約3800万人、インドネシアの約3500万人など、70%から80%、中には90%近くの人が利用しています。

Facebookでコミュニケーションを取りながら、Zoomでリアルなオンライン学習を受ければ、理想的な学習環境ができます。

時差の少ないアジアにいる日本人の子供たちを対象にしたオンライン作文学習は、帰国子女枠の受験だけでなく、日本語能力の維持や向上にも役立つと思います。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。帰国子女(12) 公立中高一貫校(63) 寺オン作文クラス(2) 発表学習クラス(0)

年末年始の休みも終わり、9日から作文も自主学習クラスも思考発表クラブも一斉にスタートしました。

19時から授業のあった思考発表クラブの小学4~6年生の発表は、休みの期間が長かったせいもありとても充実した内容で、一人ひとりの発表がまるで専門家の講義のような感じでした(笑)。

こういう発表が、誰に言われるわけでもなく、ただ友達の前で自分が調べたり考えたりしたことを発表したいという健全な動機で行われているところにとても感心し感動しました。

こういう勉強の様子を見ていると、人間には本来向上心があり、自然に任せておけば自分の意思でどんどん前に進もうとするものだと思いました。

それが今、勉強という言葉を聞くとなぜ嫌いという言葉が連想されるかというと、そこに点数を上げるための強制という無理な要素が働くからだと思います。

小中学校の勉強は学力の基礎ですから、本来難しいものではありません。

誰でもすぐに百パーセント理解して使えるようになるはずのものなのに、点数で差をつけることが目的となっている勉強の仕組みのために、不必要に難しいことをやらなければならなくなっているのです。

もちろん、勉強には難しい面があるのは当然です。

しかし、それは本来の自然を理解することの難しさであるべきであって、人工的に作られた難問の難しさである必要はありません。

小中学校で普通の学力をつけ、それで余裕ができた時間に、自分が本当に興味を持ったことを自分自身の好奇心から学ぶというような理想の勉強スタイルが、多分これからはできる時代になってくるのだと思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

思考発表クラブの約1時間の勉強の様子は、そのクラスの4、5人で共有しているだけではもったいないので、いつか差し支えない範囲で録画して、同じぐらいの学年の子供たちに見せたいと思っています。

こういう自主的な勉強の様子を見ていると、子供たちの成長に本当に必要なのは、いい友達と家庭環境なのだということがよくわかります。

今年は、日本語の環境が乏しい海外に住む日本の子供たちに、思考発表クラブのようなオンライン学習の機会を作っていきたいと思っています。

当面は、時差の少ない東南アジアにいる日本の子供たちですが、教える先生が海外に増えればヨーロッパの子供たちも対象になります。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。教室の話題(26) 発表学習クラス(0)