聖光学院中学校、渋谷教育学園幕張中学校 A.Tさん

12月まで受験コースでがんばっていたA.Tくんですが、聖光学院中学校、渋谷教育学園幕張中学校などに合格し、聖光学院に通うことに決めたそうです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。合格情報(27)

東京農業大学第一高校中等部 K.Uさん

国語が一番成績が良かったそうです。

言葉の森のおかげです、とおっしゃっていました♪

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。合格情報(27)

栄光学園中、聖光学院中、浅野中 T.Kさん

小3から受講しているT.K君が栄光学園中、聖光学院中、浅野中の3校に合格しました!

栄光学園に進学するそうです。

おめでとう!

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。合格情報(27)

勉強は、本来面白いものです。それは勉強することによって身につけた知識や技能が、他の何かの役に立つという経験ができるからです。

人間に向上心や好奇心があるのは、この学んだことが役に立つということを知っているからです。

ところが、今の子供たちの勉強は、こういう役に立つ勉強という実感があまりないようです。

それはなぜかと言うと、点数に差をつけるための勉強で競争に勝つことを求められるような勉強をしているからです。

その一つの例が、うっかり間違えやすい算数の問題です。

算数の力は大切ですが、それは物事を算数的にとらえ処理する力をつけることが目的で、それ以上に、引っかかりやすい問題やパズルのような難問を解く必要はないのです。

もちろん、そういうパズルを解くような難問に頭を使うことを趣味にできる子はそれでいいのですが、ほとんどの子にとって、そういう難問の解法パターンを覚える勉強は時間の無駄です。

それよりも、もっと読書をしたり、自然と触れ合ったり、人間と交流したりする時間の方がずっと大切なのです。

では、勉強はどういうところで面白くなるかというと、それは自分の学んだことを人に教えたり新しい分野に応用したりすること、つまり発表したり創造したりできる機会がある時です。

思考発表クラブの子どもたちの勉強の発表が生き生きしているのは、その勉強の結果を採点されたり評価されたりするからではありません。

評価の全くない中で熱心に勉強に取り組むのは、自分がしたことを発表して他の人に教える場があるからです。

これからの勉強は、このような発表学習と創造学習を組み合わせたものが中心になり、その基礎力をつけるために自学自習があるという形になっていくと思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

これまで学校がなかったために勉強できなかった途上国の子供たちが、やっと学校ができ、勉強ができるようになったというときの喜びは、純粋に勉強できる喜びです。

しかし、教育環境に恵まれた先進国の日本で、こういう喜びを持って勉強している子供たちはほとんどいないと思います。

それはなぜかというと、勉強が主体的なものではなく、他から評価されるだけの受け身の勉強になっているからです。

しかし、そういう受け身の勉強の克服する道はあるのです。

今の子供たちに対する勉強の教え方は、レッドオーシャンで勝ち抜くために行われているようです。

本当は、ブルーオーシャンで生きる力をつけるために勉強するのです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。勉強の仕方(119) 発表学習クラス(0)

読書は、読んでいる間も楽しいものですが、そこで知ったことや考えたことをほかの人に紹介することもまた楽しいものです。

作文の楽しさも同様で、書く楽しさとともに、発表する楽しさというものがあります。

これまでの世の中は、吸収することを中心に成り立っていました。

それは、物も情報も不足していたからです。

しかし、今は、どの分野も供給過剰になっています。

この過剰の時代に、人の動機の裏付けとなるものは、吸収することより外に向けても発散することです。

その外に出す働きが、人間の個性を育てていきます。

供給過剰の時代に生き残るのは、この個性なのです。

個性を生かして、ある分野の第一人者になることが、今後の子育ての目標になります。

そのための側面からの支えとして、吸収することも必要だという関係になっているのです。

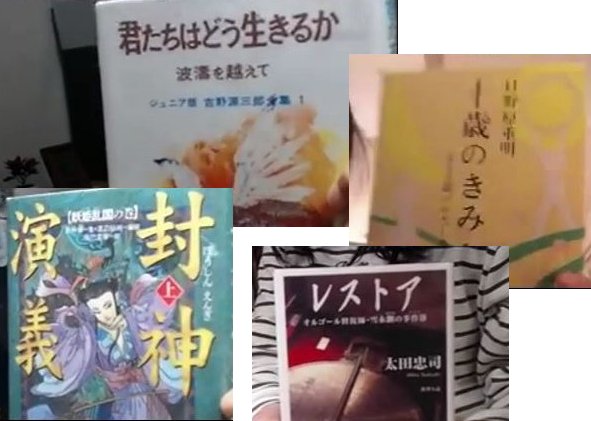

(写真は、昨日の思考発表クラブでは、子供たちが紹介してくれた「今読んでいる本」です。)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

オンラインの本の紹介が面白いのは、ある本を読んでいることを誰かが紹介していると、同じ本を持っている子が、その本を探してきて、次々を、「僕も持っている」などと見せるときがあることです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。発表学習クラス(0) 読書(95)

東京農業大学第一高校中等部 A.Mさん

(担当講師より)

記述がよくできたと喜んでいました。

おめでとう!

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。合格情報(27)

東京都立産業技術高専 S.Nさん

(担当講師より)

受検コースでがんばってくれていましたが見事合格されました。

受検コースに切り替わった当初は技術系の問題や字数制限にとまどっていましたが、毎週しっかりと課題にのぞんだおかげで受検コース終了間際にはかなりレベルの高い作文が書けるようになり、本当によくがんばってくれました。努力が実ってよかったです。おめでとうございます!!

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。合格情報(27)

小学1、2年生のころは、何でも吸収できる時期です。

この時期に吸収するのは、しかし、勉強の中身ではなく、勉強の取り組み方という習慣なのです。

小学1年生のころに知識を詰め込むような勉強の仕方をすると、詰め込むというスタイルが勉強の形になってしまいます。

この時期に、自分で体験し、自分で考え、読書をしたり、対話をしたり、文章を書いたりするというスタイルの勉強を身につけると、自分で取り組む姿勢ができてきます。

与えられた知識を覚えて答えを書いて○×をつけてもらうという勉強の仕方ではなく、自分で主体的に考えるというスタイルの学習の仕方が身につくのです。

このような学習の仕方が身につくと、作文の課題が難しくなる小学校高学年以降になっても、その難しさを自分なりに克服していくことが向上心の喜びのようなものになり、難しい勉強でもくじけずに取り組んでいくことができます。

作文というものは、小学1年生のころはまだ十分に書けないのが普通です。

作文が楽に書けるようになるのは小学3年生のころからで、そのころになると、誰でも急に上手に書けるようになります。

しかし、小学3年生から始める子は、すでに勉強のスタイルが身についているので、自分から進んで書くという姿勢が取りにくく、課題が難しくなると書くのをあきらめてしまうことも多いのです。

これは、データにも現れていて、小学2年生から作文を始めた子は、小学3年生から作文を始めた子の2倍近く長続きするという結果が出ています。

小学校低学年のころの習慣作りは、意外と大きな影響があるのです。

私のうちの子供2人も、小学1年生から作文の勉強を始めました。

最初は字数も少なく、表記のミスもかなりありましたが、低学年のころに毎週作文を書くという習慣がついたので勉強を長く続けることができました。

言葉の森の生徒の中には、小学校1年生のころから始めて高校3年生のころまで勉強を続ける子もいます。

そういう子供たちは、自分で考えて取り組むという学習姿勢ができているので、社会に出てからも自分なりに考えて行動することができると思います。

小学校低学年の勉強は、勉強の中身ではなく、勉強の取り組み方を身につけることが第一の目的です。

この時期に、よりよい勉強の仕方を身につけるように考えていくことが大切なのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

子供が小さいころは、何でも吸収できるので、どの子も天才のように見えます。

しかし、そこで、吸収させるのは、中身ではなく姿勢です。勉強の場合は、勉強の姿勢です。

この時期に、正しい答えを見つけるだけの勉強ではなく、自分で考えるという勉強の姿勢を身につけていくといいのです。

言葉の森の生徒で高校生まで勉強をしている生徒の内訳を見ると、小学校高学年や中学生から始めた子ももちろんいますが、やはり小学校低学年から始めた子が、割合としてはかなり多かったのです。

小学1、2年生のころから始めると、作文を書くことが生活の一部のようになっていくのだと思います。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。作文教育(134) 小学校低学年(79)