こんなことに困っていませんか

?作文をどう教えたらいいかわからない。

?読書を好きにさせるいい方法があったら知りたい。

?国語を得意教科にするにはどうしたらいいか。

本も読まないし、困ってるの。

次のような方におすすめです

□作文が苦手なのでどうにかしたい。

□夏休みの読書感想文でいつも苦労する。

□お母さんが手伝わないと書けない。

□読書は好きなのに、作文がうまく書けない。

□作文は書けるが、もっと上達させる方法を知りたい。

□作文だけでなく、読書も好きになってほしい。

□国語の実力をつける勉強の仕方を知りたい。

もう30分、白紙のまま……。

言葉の森なら大丈夫

●どんな苦手な子でも書けるようになります。

●書くことが好きになります。

●読書が進みます。

●国語の成績が上がります。

●受験作文の実力がつきます。

●大学入試の小論文まで続けられます。

やったね。

保護者の声

小1の生徒の保護者

まだ字を読むのも書くのもたどたどしい小1の息子ですが、先生の温かい励ましで作文に取り組み、毎日音読しています。

小3の生徒の保護者

体験を入れて5回の指導を受けただけで、親が言うのも変ですが、驚く進歩です。大きく変化したのは、書こうという気力です。」

小5の生徒の保護者

こんなにすばらしいシステムがあるのをもっと早く知っていれば……。今、本当にそう思っています。先生と直接お話することにより、本人にも書く意欲が生まれました。

中1の生徒の保護者

作文嫌いだった子どもでしたが、読書感想文に入賞し自信をつけたようです。学習全般に対する意欲も増して、感謝しています。

中3の生徒の保護者

国語も作文も苦手でどう教えたらいいか困っていましたが、言葉の森で作文を始めてから国語も作文も得意になりました。

中3のT君は、小学2年生のときに言葉の森を始め、作文も国語も実力をつけ、中3のときには学校の国語のテストで1人だけ100点を取りました。もちろん第一志望の高校にも合格しました。

国語力も急成長。

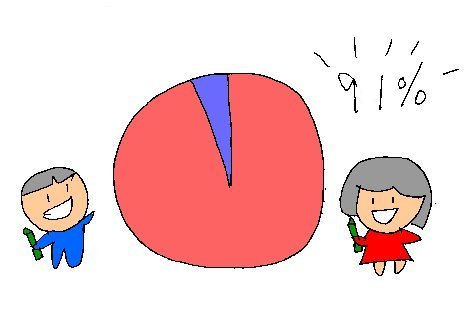

作文の提出率91.3パーセント

作文の提出率91.3パーセント。(2017年9月~11月の小学生作文提出率)

毎週の作文をほとんどの生徒が休まずに提出しています。休んだ場合も振替で電話指導の授業が受けられるからです。

ほぼ毎回提出。

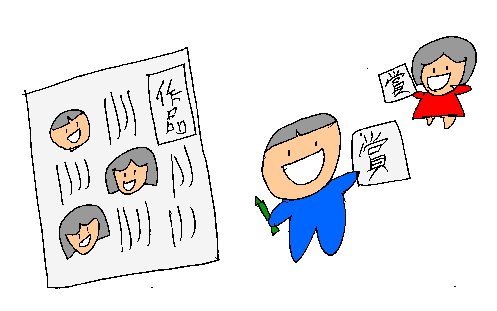

小学生新聞入選率86パーセント

朝日小学生新聞の作品欄の入選率86パーセント。(2017年10~12月調べ)

ほとんど毎回、言葉の森の生徒の作品が入選しています。もちろん、これらの作品に先生の手は加えられていません。

全国の読書感想文コンクールにも、毎年多くの生徒が入賞しています。

全部、本人の実力です。

なぜ多くの実績があるかというと

◆毎週、担当の先生からの電話指導があるからです。

◆小学校低学年は、遊びや行事を載せた実行課題集で、書くことを見つけやすいからです。

◆小学校中高学年は、あらかじめ家で準備できる予習シートがあるからです。

◆オンラインの作文発表会で、いろいろな学年の人の作文に触れることができるからです。

◆暗唱検定を目標に、家庭で毎日暗唱の自習を続けることができるからです。

作文力とともに、国語力も伸ばすことができるのが、言葉の森の作文指導のもう一つの特徴です。

もしもし、元気。

お申し込みはこちら

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

言葉の森の特徴をわかりやすく書きました。

こう見てくると、いいところがいろいろあると改めて思いました。

だから、小1から始めて高3まで続ける子もいるのです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。言葉の森サイト(41) 作文教育(134)

昨日の発表会は、読んでいる本の紹介でバレエの本が出てきたので、その延長でバレエの話になりました。

たまたま参加者のうち何人かの子がバレエを習っていたので、足を頭の方まで持ち上げられるかという実演になりました。

こういう脱線をするところが、少人数の発表会の面白いところだと思います。

(画像は「素材辞典」より)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

昨日の発表交流会は、ラブレターの話になったり、バレエの話になったり、いろいろ脱線しました。

もちろん、埴輪(はにわ)を作ったことや、スーパーボールを作ったこと、感動的な本の話の紹介などもありましたが。

少人数クラスのいいところは、全員が参加できることです。

少人数というのは、大人数でも1対1でもない、独特のよさがあります。

今度始める少人数クラスも、この路線でやっていきたいと思います。

学校での少人数クラスというと、20人とか30人とかいう人数になると思いますが、それでは全員参加というのは難しくなります。

やはりいちばん話が弾むのが5、6人で、その規模で生徒どうしの交流が可能な勉強ができるというのが理想的です。

マンツーマンの方が密度が濃いように思えますが、本当は生徒の全員参加型の交流ができる少人数クラスの方が活性度は高いのです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。発表交流会(20)

音声入力というのは、言い直しが効かないからうまく行かないでしょう、というようなことをよく言われますが、慣れればそんなことはありません。

その代わり、考えながらゆっくり喋ることが必要になってきます。

大事なことは、書く内容があるということですから、作文の場合も、書くことよりも事前の準備をどれだけしたかということが重要になります。

今、言葉の森では、予習シートなどをもとに事前に作文の構想図を書くことをすすめていますが、この準備をするかどうかで作文の出来栄えがかなり違ってきます。

今度の夏合宿では、ICレコーダーとクロームブックを使って、音声入力作文発表会というのをやってみたいと思っています。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

音声入力の仕方を動画でアップしました。

この書き方をすれば、子供たちの作文も、いくらでも長く書けます。

だから、大事なのは、書くことよりも事前の準備で中身を充実させておくことなのです。

音声入力のコツは、次の文を考えながらゆーーーっくり喋ることです。

そうすれば、手で書くのと同じような文章ができあがります。

計ってみたら1分間で100字ぐらいのスピードでした。

それでも、手書きやパソコン入力で書くよりもずっと速いです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。音声入力(10)

作文の印象点に影響するものは、字数のほかに漢字の正確さというものもあります。

漢字の書き取りの力は、今のようにパソコンで文章を書くことがほとんどになっている世の中ではあまり必要のないものですが、今のところ作文試験は手書きで書くようになっています。

この手書きの作文で誤字が何箇所かあると、印象点が大幅に下がります。

文章の内容がいくらよくても字の間違いが2箇所も出てくると、それで不合格になってしまうということも多いのです。

字数をコントロールする力は、書き慣れることによってつくようになります。

誤字をなくすためには、自分が書いた文章を他人に見てもらい、間違えたところだけ取り出して練習する方法が必要です。

この場合の文章を見てもらう他人とは、身近なお父さんやお母さんです。文章を書くプロの人などに見てもらう必要はありません。

誤字のほとんどは、勘違いして覚えているということなので、自分では合っているつもりで間違えて書いているからです。

したがって、漢字の書き取り練習は、漢字だけを取り上げて練習しても、時間がかかるわりにあまり効果がありません。

漢字を知らないのではなく、間違えて覚えているということが誤字の原因だからです。

この誤字は、成績の優秀な高校生でもよくあります。それは、多くの子は、小学生のころはそれほど真面目に勉強していたわけではないからです。

だから、いちばん多いのが、小学4、5、6年生で習う漢字を間違えて書くことです。

漢字の練習は、漢字の問題集などでやるのではなく、自分が実際に書く文章で間違えた漢字を練習するということでやっていきます。

間違えた漢字をノートに書き出し、それを何度も繰り返して練習するのです。

もし自分の書いた文章を見てくれる人が身近にいない場合は、作文の中で使った漢字を自分が知っていると思っているものも含めてすべて辞書で調べ直してみるという方法が役立ちます。

誤字を完全になくすには、毎週作文を書いてその誤字をチェックするという方法を続けて約1年かかります。

800字の文章で1箇所誤字がある人は、その誤字を直しても、毎回新たな誤字が800字の文章に1箇所の割合で出てきます。そういう確率があるのです。

それだけうっかり覚えたつもりで間違えているという漢字は多いということです。

ただし、海外帰国子女の受験作文の場合は、作文の中の誤字は大目に見られているようです。

とは言っても、正しい漢字を書けるのに越したことはないので、作文練習プラス誤字チェックというのは早めにやっておくのがいいと思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

漢字に興味を持つ子は優秀な子が多いのですが、漢字力と学力はほとんど関係がありません。

それは、例えばノーベル賞級の人でも、日本人でなければ漢字のテストはほぼ0点だろうからということでもわかります。

まして、今のような書くことがパソコンですべて間に合うような時代には、漢字の書き取り力の重要性は年々低下しています。

大事なのは、書く力よりも、正しく読めて使える力です。

しかし、作文試験だけは手書きになるので、そこで漢字を書き間違えると大幅な原点になってしまうことがあります。

近い将来は、作文試験もテキスト入力になるでしょうが、今のところは手書き作文に対応した漢字力はつけておく必要があるのです。

大人は、漢字の勉強などやればすぐできると考えがちですが、実はその大人でも長い年数をかけて漢字を学んできたから漢字を使えるようになったのです。

漢字の勉強というと、すぐ問題集をやるような形を思い浮かべがちですが、これはまだ日本に、漢字の勉強法が確立していないからです。

漢字の勉強法は、江戸時代の寺子屋に学ぶ必要があると思っています。

「大幅な原点になってしまうことがあります。」

パソコンが変換してくれても、エンターを押して選ぶのは人間。やはり漢字力は必要。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。受験作文小論文(89) 漢字(17)

子供の作文を見て、よく「もっと字をていねいに書かなきゃ」と言うお母さんがいます。

子供の作文を見て、よく「もっと字をていねいに書かなきゃ」と言うお母さんがいます。

そう言いたい気持ちはわかりますが、問題は子供の字にあるのではなく、つい先に欠点を見て指摘しまうお母さんの方にあるのです。

そう考えれば、世の中は簡単です。

悪いことがあるのではなく、もちろんあることにはあるのですが、その悪い方を先に見てしまう心の姿勢の方にあるのです。

このことで思い出すのは、中村天風の話です。

あるとき、師のカリアッパ氏が天風に質問をしました。

後ろから虎が追いかけてくる。やっと木に登ったら、その木の上から大蛇が近づいてくる。急いで枝から出ている蔦(つた)につかまったら、その蔦の根元をリスがかじっている。下は千尋(せんじん)の谷だ。どうする。

天風は、すかさず答えました。なあに、落ちてから考えりゃいい。

困ったことは、困ったことが起きてから考えればいいという姿勢でいれば、どんなときでもたくましく生きていけます。

困ったことを先回りして考えれば考えるほど、人間は小さくなっていくのです。

真面目な人ほど、「○○しなかったら、○○しなくなるよ」というような言い方をします。

強調するために、二重に否定語を使ってしまうのです。

同じことを、「○○したら、○○するよ」と言うだけで、子供の受け取る感じは全く違ってきます。

聞いていて明るくなるのです。

あれも直して、これも直してと、直すだけで一生終わってしまうような生き方をするのではなく、まず最初に今あるいいところを生かしてそれを伸ばす工夫をすることです。

よいところを伸ばしているうちに、直すつもりだったところは単なる小さなエピソードになってしまうことがほとんどなのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。生き方(41)

上智大学 総合人間科学部 看護学科

杏林大学 一般保健学部 看護学科 看護専攻

帝京平成大学 ヒューマンケア学部 看護学科(特待生での合格) Tさん

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。合格情報(27)

字が下手なのは直らないというのが基本的な考え方ですが、本当は他の人の目に触れることによって少しずつ読みやすい字になっていきます。

また、練習方法によっては、ごく短期間に上手な字を書けるようになることもあります。

その方法は、手本となる字を、超スローモーでいいのでその手本のとおりに書き写すという方法です。

このやり方で1時間も練習すると、自分の書く字が見違えるほどを上手になってきます。

わずか1時間でと思うかもしれませんが、これは本当です。

コツは、よく見てゆっくり書き写すことです。カタツムリの動くスピードよりもずっと遅いぐらいの速さで書いていきます。

子供たちで、漫画の好きな子がよくキャラクターをそっくりに描き写すことをしますが、ちょうどそのような感じです。

私も、学生時代、この方法で字が一時期とても上手になったことがあります。自分でも驚いたぐらいです(笑)。

しかし、普段の字を書く生活は、それほどゆっくりやることはできないので、日常生活の中で文字を書いているうちに、またすぐもとの自分の字の癖に戻ってしまいます。

江戸時代の寺子屋における文字の練習は、手本となる文字を半紙が真っ黒になるまで書き写すという方法でした。

これは、字を覚えるというよりも、上手な字の書き方を手に覚えさせるという方法だったと思います。

子供時代のまだ字を書く量が少ない時期に、このように繰り返し手に覚えさせる練習をしていたのです。

漢字の書き方についても、形や意味から覚えるという方法がありますが、私は手に書き方を覚えさせるという方法が、誰にも単純にできるよりよいやり方ではないかと思っています。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

上手な字を書く練習も、漢字を覚える練習も、単純に同じ動作を繰り返すということが基本です。

意味を説明したり理屈で理解したりする方法は、教えている人が楽しいだけで、教わっている方は退屈だからです。

只管打坐という言葉がありますが、只管音読とか只管筆写などというやり方が小学生時代の子供にとってはいちばんいいのです。

こういうやり方を物足りなく思わないことが大事です。

字の下手な子で、絵は上手に描けるという子がいます。

それは漫画のキャラクターなどの手本をよく見て描いているうちに、手が描き方を覚えてしまったからです。

だから、字が下手なのは、ただ手本を見ていないからだけなのです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。受験作文小論文(89) 漢字(17)

作文試験では、手書きの作文を人間が読んで評価をしていますから、印象点がかなり大きな差になります。

近い将来、作文試験は手書きOCRまたはキーボード入力でテキスト化される形で行われるようになり、それを人工知能が採点し、その人工知能の採点で上位に入ったものを人間が読んで評価するというやり方になると思います。

この方法は、既に言葉の森が作文検定試験で何年も前にやっていたことですから、やる気さえあれば明日からでも実施できるぐらいのものです。

ところが教育の世界は保守的なところがありますから、まだしばらくは手書きの作文を人間が読んで評価するという形が続くと思います。

さて、そのときに作文小論文の評価の重要な要素となるものが、字数と漢字力なのです。

それは、読む人の印象点を左右するものだからです。

この印象点というのが、人間の採点と機械の採点との最も大きな違いです。

その漢字力とはどういうものかというと、第一は難しい語彙や難しい漢字を書けるという力です。

第二は、間違った字を書かないこと、つまり誤字がないという漢字力です。

例えば、中学入試の作文で、その文章の中に普通の小学生ではあまり知らないような語彙が漢字で正しく書けているとそれだけで印象点が上がります。

また逆に、普通は間違えないと思われる漢字が間違って書かれていると、それだけで印象点は大幅に下がります。

だから、現在の作文試験では、この漢字力をつけておくことが合格の第一の条件になります。

では、文字の上手下手は、印象点に影響するかというと、そういうことはほとんどありません。

漢字の間違いがあると、その生徒はあまり文章を書いたことがないし、学校の勉強をきちんとしていないだろうという予測が成り立ちます。

しかし、字が下手であるというのは、その生徒の学力の予測にはなりません。

これまで見てきた生徒の学力と字の上手さの関係について考えると、字の上手下手と学力とは全く相関がないと言えると思います。

逆に、字の下手な子は、ユニークな考えをする、どちらかというと学力の伸びしろのある子に多いという印象さえあります。

それはなぜかと言うと、字の下手な子は、幼児のころに知的な関心が高く見よう見まねで文字を書き、その自己流の書き方が定着してしまったとも考えられるからです。

つまり、簡単に言えば、知的好奇心が高く頭のいい子は、字が下手になりがちだということなのです。

字の上手な子は、その子が文字に関心を持ち始める時期と同時に、字の練習をする機会があったということになると思います。

だから、文字の練習は小学1年生になってから一律に行うのではなく、子供それぞれの成長に合わせて文字に関心を持つようになった時期と同時に始めるのが最もよいやり方だと思います。

(つづく)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

子供の作文を見たお母さんが、まず言うことは、「もっと漢字を使いなさい」と「もっと字を上手に書きなさい」だと思います。

それぐらい、漢字と字の上手さは、作文の印象を左右するのです。

しかし、本当はどちらもその子の作文の実力とは関係がありません。

漢字力を決めるのは、漢字の書き取りの勉強をきちんとした子かどうかということだけです。

字の上手下手は、文字に興味を持ち始めた時期に文字の練習をしたかどうかというだけです。

けれども、作文試験は人間が読んで評価するものなので、作文の実力以前に、この印象点に対する対策も必要になってくるのです。

文字の下手さに関して言うと、自慢ではありませんが、私は小学生時代クラスでいちばん下手だったと思います。テストでも、先生から、「答えは合っているけど字が下手だから×にしておいたね」と言われたこともあります(笑)。就職試験のときも、「君は字が下手だねえ」と言われたぐらいです。

母からは、よく小野道風の話を聞かされました。

だから、字の下手な子の考えていることはよくわかります。

字の下手な子は、ひとことで言うと、そのことを気にしていないのです。

そして、上手に書くことをあきらめているのです。

だから、お母さんも、子供の字の下手さを気にしないのがいちばんです。いくら言っても上手に書くようにはまずなりません。

ただし、直すとしたら、せめてひらがなだけ書写の教科書体の文字を見本としてていねいに書く練習をするといいと思います。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。受験作文小論文(89) 漢字(17)