これまで、言葉の森新聞で、長文暗唱の仕方を載せてきました。

これを見て、自宅で暗唱に取り組んでいる人の参考になるように、更に具体的な説明をします。

勉強のコツとして、いったん始めたことは最後までやり続ける、ということが大事です。始めたことを途中でやめると、子供は、始めたことを学習せずに、途中でやめたことを学習してしまうからです。

この長文暗唱は、これまでの音読よりもずっと面白いはずです。音読は、同じものを読むのが飽きるので継続しにくい面がありましたが、暗唱は、できなかったことが10分でできるようになるという手ごたえがあります。

また、暗唱は、読解力と作文力の実力向上により早くつながります。もちろん、より早くと言っても暗唱を始めてすぐに実力向上が目に見えるわけではありませんが、ほかの方法よりも確実に成果が上がります。

暗唱の代わりに、音読や読書でも実力はつきます。しかし、音読は毎日継続しにくいという面があります。また、読書は小学校高学年以降の多読が大事なのですが、多くの人は小学校高学年以降にだんだん読書量が減るという傾向があります。暗唱は、この音読と読書の不足をカバーし、更にそれ以上の効果をもたらすと思います。

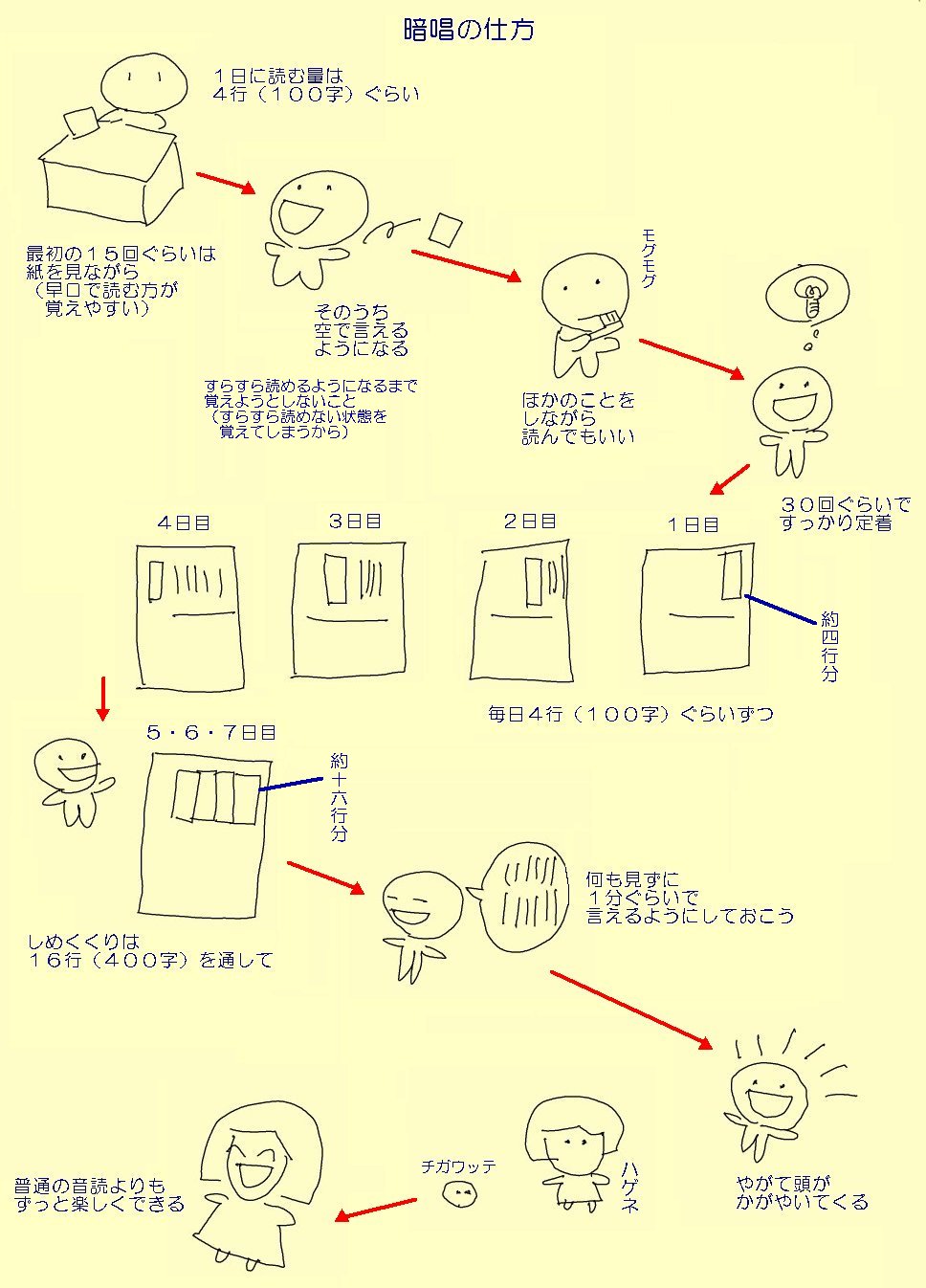

以下、わかりやすく絵で説明をしていますが、絵が表示できない人のために、文章の説明を入れておきます。

「1枚目の図の説明」

1、暗唱の自習のために用意するものは、長文のコピー(課題フォルダのままでもよい)、10分間を計るタイマー(なくてもよい)、タイマーの代わりとなる回数カウンター(なくてもよい)、などです。

2、タイマーや回数カウンターがない場合、回数を数えやすくするために「正」の字を書くとか、おばあちゃんに数珠を借りるとかいう方法もありますが、もっと簡単に紙でカウンターを作ることができます(図解参照)

3、暗唱の分量は、1日100字(4行分)ぐらい、時間は10分ぐらい、時間ではなく回数で数える場合は30回ぐらいを目安としてください。

「2枚目の図の説明」

4、最初は、長文を見ながら、100字(4行分)を何度も音読します。この場合、ある程度早口で音読した方が覚えやすくなります。大体15回(4〜5分)で空で言えるようになると思います。

5、長文を見ないでも言えるようになったら、そのまま空で暗唱を続けます。大事なことは、長文を見てすらすら言えるようになるまでは、空で言おうとしないということです。つっかえたり考えたりしながら覚えようとすると、その「つっかえたり考えたり」を覚えてしまうので、かえってすらすらとした読み方を覚えにくくなるからです。

6、空で暗唱しているときは、歯磨きをしたり、お風呂に入ったり、ご飯を食べたりと、ほかのことをしながら暗唱を続けることができます。ですから、長文を見ながら暗唱する正味の時間は最初の4〜5分だけです。

7、長文を読み始めてから10分(30回)ぐらいで、すっかり暗唱できるようになります。

8、1日目に100字暗唱できるようになったら、それはもうそのまま何もせずに、2日目は新たに続きの100字を暗唱できるようにします。同様に、3日目、4日目と100字ずつ暗唱します。

9、5日目からは、4日間で覚えた400字分を通して暗唱します。6日目も7日目も同様です。

10、短時間の勉強は、毎日決まった時間にやる方が続けやすいので、原則として毎日暗唱する時間をとるようにします。

このようにして、毎日の暗唱を続けていくと、途中から自分でも頭がよくなっていく感じがつかめるようになると思います。

これを見て、自宅で暗唱に取り組んでいる人の参考になるように、更に具体的な説明をします。

勉強のコツとして、いったん始めたことは最後までやり続ける、ということが大事です。始めたことを途中でやめると、子供は、始めたことを学習せずに、途中でやめたことを学習してしまうからです。

この長文暗唱は、これまでの音読よりもずっと面白いはずです。音読は、同じものを読むのが飽きるので継続しにくい面がありましたが、暗唱は、できなかったことが10分でできるようになるという手ごたえがあります。

また、暗唱は、読解力と作文力の実力向上により早くつながります。もちろん、より早くと言っても暗唱を始めてすぐに実力向上が目に見えるわけではありませんが、ほかの方法よりも確実に成果が上がります。

暗唱の代わりに、音読や読書でも実力はつきます。しかし、音読は毎日継続しにくいという面があります。また、読書は小学校高学年以降の多読が大事なのですが、多くの人は小学校高学年以降にだんだん読書量が減るという傾向があります。暗唱は、この音読と読書の不足をカバーし、更にそれ以上の効果をもたらすと思います。

以下、わかりやすく絵で説明をしていますが、絵が表示できない人のために、文章の説明を入れておきます。

「1枚目の図の説明」

1、暗唱の自習のために用意するものは、長文のコピー(課題フォルダのままでもよい)、10分間を計るタイマー(なくてもよい)、タイマーの代わりとなる回数カウンター(なくてもよい)、などです。

2、タイマーや回数カウンターがない場合、回数を数えやすくするために「正」の字を書くとか、おばあちゃんに数珠を借りるとかいう方法もありますが、もっと簡単に紙でカウンターを作ることができます(図解参照)

3、暗唱の分量は、1日100字(4行分)ぐらい、時間は10分ぐらい、時間ではなく回数で数える場合は30回ぐらいを目安としてください。

「2枚目の図の説明」

4、最初は、長文を見ながら、100字(4行分)を何度も音読します。この場合、ある程度早口で音読した方が覚えやすくなります。大体15回(4〜5分)で空で言えるようになると思います。

5、長文を見ないでも言えるようになったら、そのまま空で暗唱を続けます。大事なことは、長文を見てすらすら言えるようになるまでは、空で言おうとしないということです。つっかえたり考えたりしながら覚えようとすると、その「つっかえたり考えたり」を覚えてしまうので、かえってすらすらとした読み方を覚えにくくなるからです。

6、空で暗唱しているときは、歯磨きをしたり、お風呂に入ったり、ご飯を食べたりと、ほかのことをしながら暗唱を続けることができます。ですから、長文を見ながら暗唱する正味の時間は最初の4〜5分だけです。

7、長文を読み始めてから10分(30回)ぐらいで、すっかり暗唱できるようになります。

8、1日目に100字暗唱できるようになったら、それはもうそのまま何もせずに、2日目は新たに続きの100字を暗唱できるようにします。同様に、3日目、4日目と100字ずつ暗唱します。

9、5日目からは、4日間で覚えた400字分を通して暗唱します。6日目も7日目も同様です。

10、短時間の勉強は、毎日決まった時間にやる方が続けやすいので、原則として毎日暗唱する時間をとるようにします。

このようにして、毎日の暗唱を続けていくと、途中から自分でも頭がよくなっていく感じがつかめるようになると思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

早速息子に暗唱させてみました。

すらすら言えるようにするまでがまず一苦労なのですが、ただ長文を読むだけとは違って、目的があるせいか、目を輝かせて取り組んでいます。頭が輝くようになるにはまだしばらくかかりそうですが、目が輝くようになっただけでも十分だと思っています。

それから、息子に、チラシを折りながら数える方法を教えてみたのですが、面倒がってなかなかやらないので、この方法はボツになりました。とりあえずは、台所にあったタイマーを使っています。

すらすら言えるようにするまでがまず一苦労なのですが、ただ長文を読むだけとは違って、目的があるせいか、目を輝かせて取り組んでいます。頭が輝くようになるにはまだしばらくかかりそうですが、目が輝くようになっただけでも十分だと思っています。

それから、息子に、チラシを折りながら数える方法を教えてみたのですが、面倒がってなかなかやらないので、この方法はボツになりました。とりあえずは、台所にあったタイマーを使っています。

チラシを折って覚える方法は、実は、暗唱することと同じぐらい大事です(笑)。

なぜかというと、こういう経験を積み重ねることで、自力で何かをするという姿勢が身につくと思うからです。

暗唱ができるようになると、最初はお母さんも褒めますが、この褒め言葉を最初のうちだけで終わらせずに、これからも飽きずにずっと続けていってください。

なぜかというと、こういう経験を積み重ねることで、自力で何かをするという姿勢が身につくと思うからです。

暗唱ができるようになると、最初はお母さんも褒めますが、この褒め言葉を最初のうちだけで終わらせずに、これからも飽きずにずっと続けていってください。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。 小1の女の子。

作文を書いている途中に、「むー」。

「どうしたの。○○ちゃん」

「むー」

「そう、むーなんだね(笑)」

「むー」

「ふうん、むーなんだあ(笑)」

「むー」

「はいはい、むーだね(笑)」

「むー」

相手をすること十数分。

ただ「ム」というカタカナを教えてほしいということでした。

作文を書いている途中に、「むー」。

「どうしたの。○○ちゃん」

「むー」

「そう、むーなんだね(笑)」

「むー」

「ふうん、むーなんだあ(笑)」

「むー」

「はいはい、むーだね(笑)」

「むー」

相手をすること十数分。

ただ「ム」というカタカナを教えてほしいということでした。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。息抜き(19)

コメント1~10件

【合格速報】東

ののはな東北大学へのご入学、おめでとうございます。 晴れ晴れとした 4/10

記事 5324番

【合格速報】東 とうこ

Yちゃん、ご入学おめでとうございます! 嬉しいご報告を、あ 4/10

記事 5324番

【合格速報】兵 匿名

すごい 3/26

記事 5281番

新しい教育のビ 森川林

この勉強の目的は、どこかいい大学に入るようなことではありま 3/17

記事 5309番

これからの学力 森川林

発表広場に発表作品を入れています。 (カメラオフの発表のみ 3/5

記事 5306番

暗唱のコツは早 音楽

本当にありがとうございました。 テスト合格できそうな気がし 3/3

記事 700番

優しい母が減っ 森川林

あきろあさん、コメントありがとうございます。 子供は、もと 2/13

記事 979番

優しい母が減っ あきろあ

森リン先生の投稿をみて、母は甘やかしていいんだと、初めて気付 2/7

記事 979番

中根の担当する 森川林

YKさん、ありがとう。 私が子供にさせたいと思っていたのは 1/27

記事 5267番

中根の担当する YK

創造発表クラス面白くなりそうですね!イギリスの私立学校のカリ 1/27

記事 5267番

……次のコメント

掲示板の記事1~10件

バースデイ

ゆめ今日、私は16歳になりました。 誕生日のことなんて 4/10

ゆめ日記

Re: トラン 森川林

と書いた直後、「関税実施は90日間延期」ということで、大幅 4/10

森川林日記

トランプ関税そ 森川林

トランプ改善のその後。 貿易は収縮する。 アメリカ国 4/10

森川林日記

Re: 3月の 森川林

よく考えたね。 でも、利己的と自己中心的は、意味が違う 3/25

国語読解掲示板

AIで宿題なん 森川林

AIで宿題なんて簡単にできるようになっている。 解決策は、 3/24

森川林日記

3月の小6の確 あかそよ

大問1-2 利己的と自己中心的はほとんど同じ意味だと思いま 3/23

国語読解掲示板

2025年3月 森川林

●小学校低学年の作文は、書いたあとの添削よりも、書く 3/22

森の掲示板

オープン森リン 森川林

オープン森リンのフォームをホームページに設置したら、早速、ア 3/21

森川林日記

SBペイメント 森川林

スクエアはもっと簡単にできたのに、SBペイメントは仕様書だけ 3/19

森川林日記

この1週間、ほ 森川林

この1週間、ほとんど何も仕事をしなかった。 思索と森リ 3/12

森川林日記

RSS

QRコード

小・中・高生の作文

小・中・高生の作文主な記事リンク

主な記事リンク通学できる作文教室

森林プロジェクトの作文教室

リンク集

できた君の算数クラブ代表プロフィール

Zoomサインイン

小学生、中学生、高校生の作文

小学1年生の作文(9)

小学2年生の作文(38)

小学3年生の作文(22)

小学4年生の作文(55)小学5年生の作文(100) 小学6年生の作文(281) 中学1年生の作文(174) 中学2年生の作文(100)

中学3年生の作文(71) 高校1年生の作文(68) 高校2年生の作文(30) 高校3年生の作文(8)

手書きの作文と講評はここには掲載していません。続きは「作文の丘から」をごらんください。

主な記事リンク

言葉の森がこれまでに掲載した主な記事のリンクです。●小1から始める作文と読書

●本当の国語力は作文でつく

●志望校別の受験作文対策

●作文講師の資格を取るには

●国語の勉強法

●父母の声(1)

●学年別作文読書感想文の書き方

●受験作文コース(言葉の森新聞の記事より)

●国語の勉強法(言葉の森新聞の記事より)

●中学受験作文の解説集

●高校受験作文の解説集

●大学受験作文の解説集

●小1からの作文で親子の対話

●絵で見る言葉の森の勉強

●小学1年生の作文

●読書感想文の書き方

●作文教室 比較のための10の基準

●国語力読解力をつける作文の勉強法

●小1から始める楽しい作文――成績をよくするよりも頭をよくすることが勉強の基本

●中学受験国語対策

●父母の声(2)

●最も大事な子供時代の教育――どこに費用と時間をかけるか

●入試の作文・小論文対策

●父母の声(3)

●公立中高一貫校の作文合格対策

●電話通信だから密度濃い作文指導

●作文通信講座の比較―通学教室より続けやすい言葉の森の作文通信

●子や孫に教えられる作文講師資格

●作文教室、比較のための7つの基準

●国語力は低学年の勉強法で決まる

●言葉の森の作文で全教科の学力も

●帰国子女の日本語学習は作文から

●いろいろな質問に答えて

●大切なのは国語力 小学1年生からスタートできる作文と国語の通信教育

●作文教室言葉の森の批評記事を読んで

●父母の声

●言葉の森のオンライン教育関連記事

●作文の通信教育の教材比較 その1

●作文の勉強は毎週やることで力がつく

●国語力をつけるなら読解と作文の学習で

●中高一貫校の作文試験に対応

●作文の通信教育の教材比較 その2

●200字作文の受験作文対策

●受験作文コースの保護者アンケート

●森リンで10人中9人が作文力アップ

●コロナ休校対応 午前中クラス

●国語読解クラスの無料体験学習