これは、森川林のブログに掲載したものです。

作文の勉強と直接の関係はありませんが、これから予想される政治経済危機に対して生活と教育をどうしていくべきかという大きな提案としてお読みください。

====

トータルな政治経済政策を提案します。

第一は、政治です。インターネットによる投票を全面的に採用します。それによって、志のある人が前に出て、志のない人は後ろに回ってもらうようになります。

第二は、国防です。軍備を持たない非暴力非隷属の宣言をします。そして、世界に向かって新国連を提案します。自衛隊は、新国連に寄付します。だから自衛隊員は新国連の職員になります。

第三は、教育です。幸福、向上、創造、貢献を目的とした教育を行います。家庭、地域、ネットワーク、自学自習を中心とした教育を編成します。

第四は、いちばん重要な経済です。経済政策がすべての要になります。

経済政策の根本は、ふたつあります。一つは、衣食住とエネルギーがすべての価値の原点となることです。もう一つは、人々の真のニーズに基づいた価値を通貨で表せるようにすることです。

まず、衣食住とエネルギーと雇用をいかに生み出すかということです。世界的なことで考えれば、途上国のTVAや途上国のアウトバーン建設を国際的に行うことです。それぞれの国や地域の特性に応じた食料やエネルギーの増産のための公共投資です。具体的な政策は、その地域の実態に熟知した人のアイデアで立案します。

日本に関しては、広い領海を利用することがカギです。領海内の島の周辺にメガフロートを浮かべます。例えば、八丈小島にメガフロートを係留するというイメージです。

(1)ここで、潮力発電や太陽発電によってエネルギーを生産します。

(2)完全栄養食品と言われる牡蠣を養殖し食料を確保します。海の近くに住む縄文時代人はかつて牡蠣を主食としていました。もちろん魚釣りで生計を立てる人がいてもかまいません(笑)。

(3)メガフロートに住む全住民に住居を確保します。タグボートで引っ張れるので、台風が来たら一時別のところに避難することができます。もちろん地震や津波にも影響を受けません。

(4)メガフロートの建設という巨大な公共投資によって雇用を創造します。従来の公共投資は、既にある土木業界のコストに吸収されるだけで新たな創造を生み出すほどの乗数効果はありません。公共投資は、もっと創造的で、もっと莫大なものでなければ、恐慌によって失われつつある雇用を再創造することはできません。

このメガフロートによって一挙に広がる国土を利用したさまざまな経済的アイデアがこれから考えられると思います。このメガフロート案をポッカリポンポン島構想と呼びます。(というのはどうでもいいことですが)

次に、新しい通貨についてです。今流通している通貨は、生活や生産に必要なリアルな経済を回転させるために必要な部分と、金融バブルによって毀損された部分とが分かちがたく結びついています。バブルが吹き飛ぶことはやむをえないことですが、リアルな経済まで道連れにすることはできません。しかし、例えば、サブプライムローンの手数料によって得たバブルの収入によって、自動車というリアルな商品のローンを払っているという場合、バブルが吹き飛べばリアルも当然吹き飛びます。

そこで、人間が生きるための本当に必要なリアルな価値に立脚した新通貨を作り、リアルな経済だけは確実に回転させておく必要があります。新しい通貨の基準を金や銀や石油などの資源に基づいた供給量のコモディティバスケットとして考える人もいますが、本当の基準は人間の生存に必要な需要量です。それぞれの人に必要な需要量を、年齢に比例したものとして計算すれば、年長者を尊敬することにもつながります。体重や身長も基準になりますが、たぶん問題が起きるでしょう(笑)。例えば、56歳の人には、毎月56万ニーズをディジタルマネーで支給するというような形です(仮に「ニーズ」という通貨単位にした場合)。このディジタルマネーで、日々必要なリアルな決済をしていきます。例えば、預金封鎖で現金が引き出せない、失業で給与がない、ハイパーインフレで食料品が高すぎて買えないというような場合も、人間は毎日食べ物を購入しなければなりません。その決済手段として毎月全国民に平等に支給されているニーズを使うということです。ですから、食料品には、円表示とニーズ表示の両方の値札がつきます。現金がある人は現金で買えばいいし、現金のない人はニーズで買えばいいということです。

この新通貨によって当面の生活を回転させることができれば、あとは経済が安定するにつれて、新しい通貨に基づいたより高度な経済が作られていきます。つまり、新通貨が回転することが国民全体の信用になれば、新通貨による金融や投資や新しい文化創造なども行われるようになるということです。

今の政治に求められることは、日本に住んでいる人を一人もホームレスにしないという決意です。そして、更に余力があれば、その決意を世界に向けて提案していくことです。

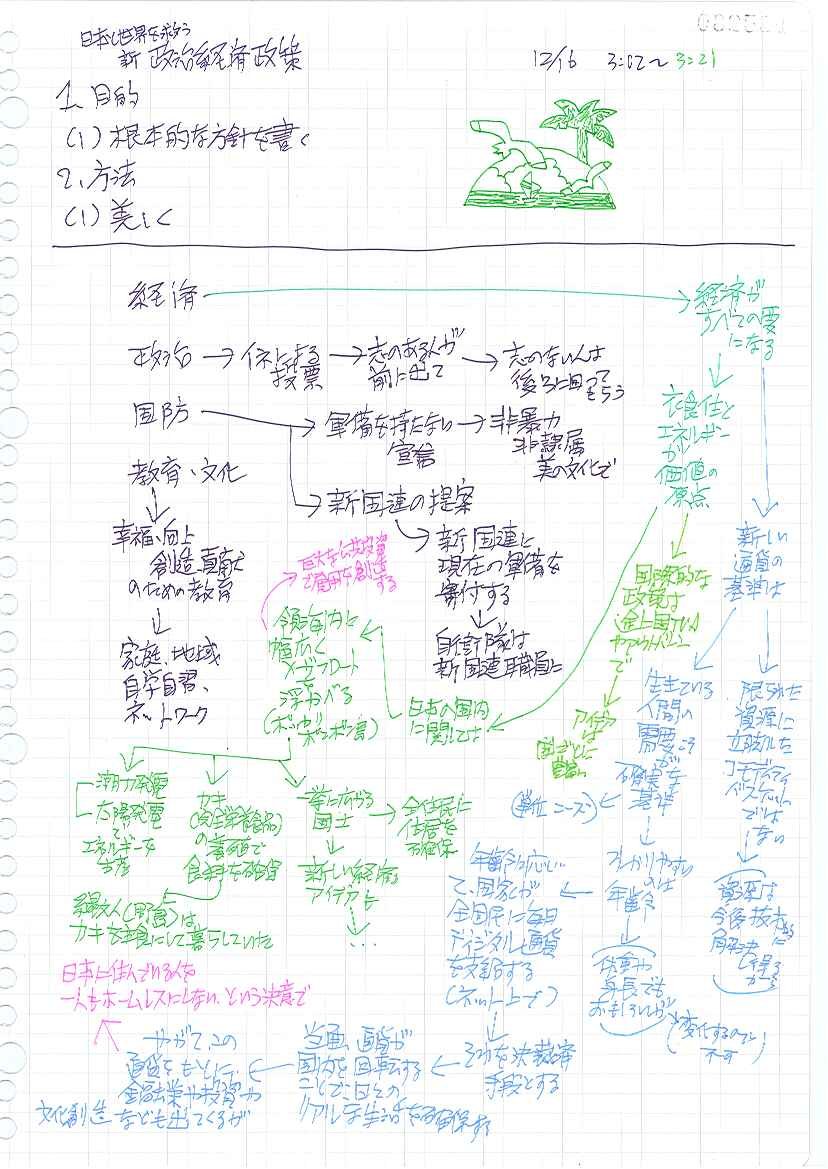

マインドマップ風構成図

記事のもととなったマインドマップ風構成図です。

====

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。

1月からの課題フォルダを12月15日、16日に発送しました。

この課題フォルダの課題の長文の中に、縦書きの長文が左から右への見開きページとなっているものがあります。

言葉の森では、今学期10月の課題フォルダから、縦書きと横書きの文章を混在する形にしました。縦書きの長文が2ページにわたる場合は、見開きにならないように表裏のページになるようにしていました。

しかし、1月からの課題フォルダは、読解マラソン集を自動組み込みにしたため、約4分の1の生徒に、縦書きの長文が見開きになってしまうページが出てきました。

この形だとページを移るときに、縦書きなのに目の動きが左から右へとなります。

通常、こういう読み方はしないので読みにくいと思いますが、これは、2枚に分かれている原稿を順に読むというように考えてください。

つまり、2枚に分かれている原稿がたまたま左右に並んでいるという考えです。

4月の新学期からの対策としては、全体のページ数が偶数か奇数かによって調整し、縦書き長文は表裏のページになるようにします。

しかし、今回の1月からの教材は、既に印刷し発送してしまいましたので、誠に申し訳ありませんが、この形で読んでくださるようお願いいたします。

ただし、現在、編集は完了していますので、ご希望の方には縦書き表裏ページの課題フォルダを再送いたします。(525円送料含む)

以上、よろしくご理解のほどお願い申し上げます。

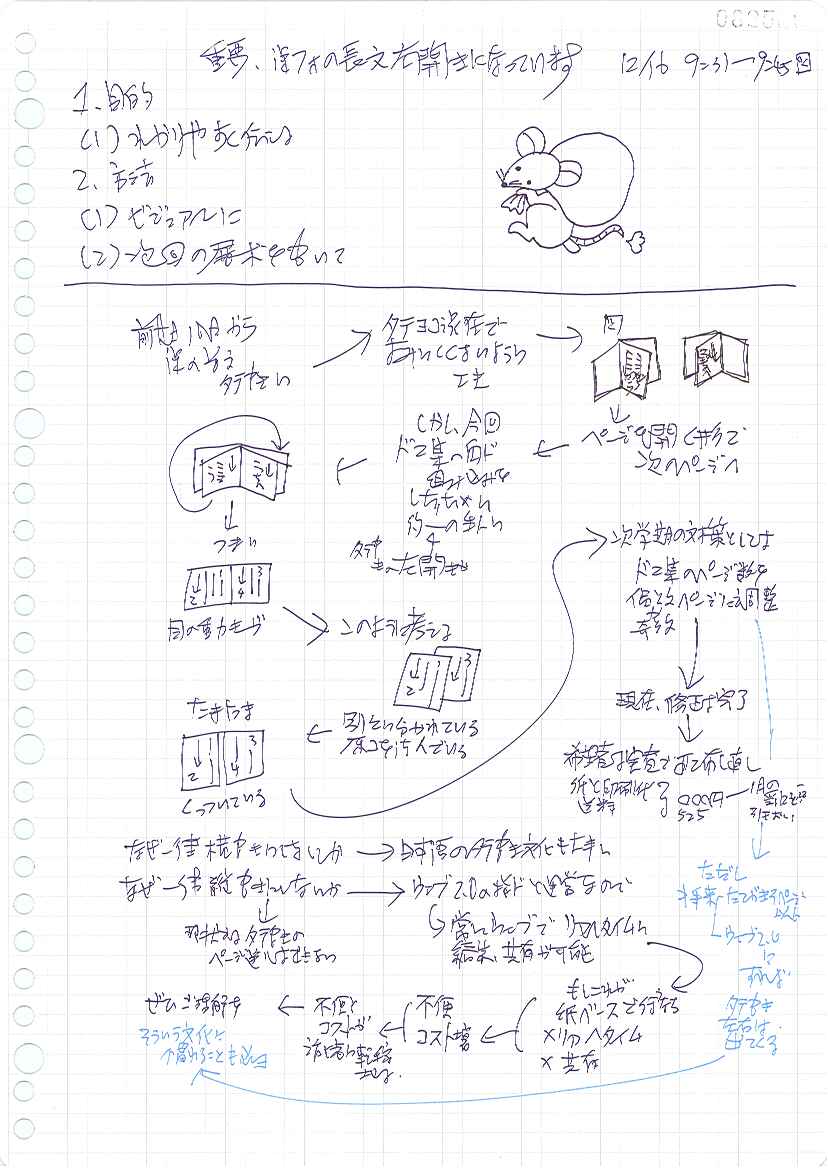

構成図

記事のもととなった構成図です。

ブログ

ブログ

森川林のブログを更新しました。

「日本と世界を救う新経済政策」

http://ameblo.jp/kotomori/entry-10178683885.htmlこの記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。

小学1年生は、学校生活の出発点になるので、まず大きな方針を決めることが大事です。

大事なことは三つあります。

第一は、小学校前までのよい習慣を止めないことです。例えば、幼児のころに読み聞かせの習慣があれば、それは小学生になっても続けていくべきです。

第二は、広く浅く満遍なく、いろいろなことに少しずつ取り組むというのは、あまりよいやり方ではありません。中心になるものを一つ決めておき、その余力でほかのことも取り組むようにすることです。

第三は、長く続けられるものを一つ見つけるようにするということです。ときどき、小1でこれをやって、小2であれをやって、小3でああして、小4でこうして、という考え方をする人がいますが、細切れの習い事ではそこそこのものしか身につきません。

さて、習い事はたくさんありますが、柱になるものはやはり知的なものです。芸術や音楽やスポーツももちろんいい習い事ですが、これは多くの人にとって柱になるものではありません。なぜかというと、将来の社会は、芸術や音楽やスポーツも含めて、あらゆる面で知的なものが要求されるようになるからです。例えば、現代社会で絵画をかこうと思えば、ほとんとの場合コンピュータグラフィックスとの関わりは避けられません。それは、音楽も、スポーツも、同じです。技術や感性や体力と同じぐらい知性が要求されるようになってきます。あらゆるものが知的なものをベースにして成り立つというのが未来の社会だからです。

(つづく)

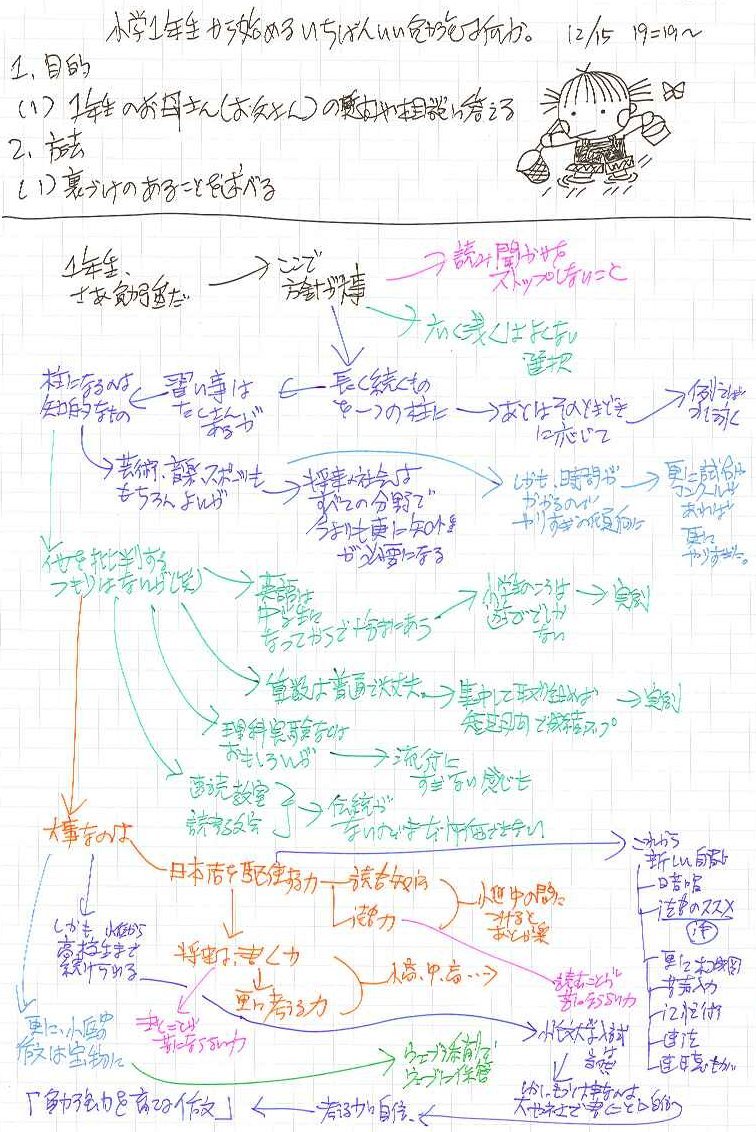

構成図

記事のもととなった構成図です。

音声入力

音声入力

構成図をもとに音声入力した原稿を2倍速にしたものです。

2倍速

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。

「どういう本を読ませたらいいですか」という質問をよく受けます。

昔は、推薦図書の一覧表を作っていましたが、いい本ほど次々に絶版になるようなので、その一覧表はもうしばらく更新していません。

確かに、子供たちのだれにすすめても感動してくれる本があることは知っています。例えば、「宇宙人のいる教室(フォア文庫 さとうまきこ著)」です。これは文字が大きいので小学校低学年でも読めます。しかし、大人が読んでも感動する本です。

しかし、個々にそういう本をすすめると、中にはその本とその子が合わない場合、そこで読書が止まってしまうこともあるのです。それは、たいていその本がその子にとってまだレベルが高い場合です。例えば、ミヒャエル・エンデの「モモ」や「はてしない物語」はすばらしい本ですが、それを小学校中学年までの子に読ませたら、たぶんあまり面白くないと感じ、その一方で「もう、その本は読んだ」という気持ちになってしまうでしょう。本をすすめるというのは、そういうマイナスもあるのです。

そこで、今行っている提案は、もっと単純で実戦的なものです。

小中学生は、「フォア文庫」「青い鳥文庫」「偕成社文庫」などのシリーズから選ぶとよいでしょう。

高校生大学生は、「中公新書」「新潮選書」「岩波新書」などのシリーズから選ぶとよいでしょう。

大学生は更に、「岩波文庫」(特に青帯や白帯)からも選ぶとよいでしょう。しかし、同じ書名の本であれば、角川文庫などの方が現代語に直されているので読みやすいと思います。

これらのシリーズ化された本は、一応時代の試練に耐えてきた本です。どの本を選んでも、得るものはあるはずです。これらのいわば古典と見なされる本で読む力をつけていけば、あとは、子供自身に本を選択する力が育っていきます。いちばん大事なのは、子供自身に自分で本を選んで読む習慣がつくということです。

そして、家庭で読書をする時間を毎日必ず確保するということです。宿題の量が多いときは、親が代わりに宿題をやってもかまいません。学校や塾の宿題よりも、家庭での読書を優先するという姿勢が大切です。

(この文章は、マインドマップ風構成図をもとにテキスト化したものです)

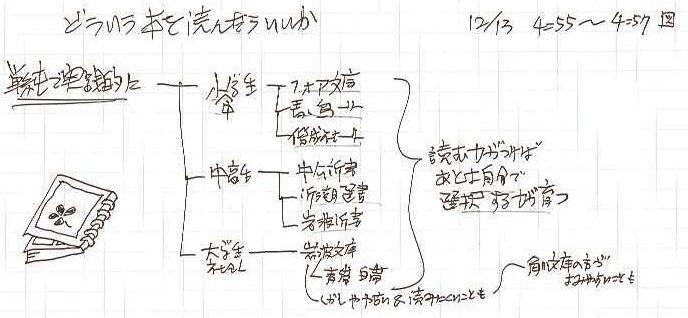

マインドマップ風構成図

記事のもととなった構成図です。

ブログ

ブログ

森川林のブログを更新しました。

「地球誕生」

http://ameblo.jp/kotomori/entry-10177796837.htmlこの記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。

言葉の森新聞に掲載した記事「教育の目的」で、読者の方からコメントをいただきました。「魚屋さんで魚を買うのではなく、魚の釣り方を学ぶことが大切だ」という記事に関してです。

コメントをわかりやすく紹介すると、「今の世の中のほとんどの人は、魚屋さんで魚が買えなくなることなど99%ないと思っているはずだから、魚の釣り方を学ぶ必要性を感じないのではないか」ということでした。

比喩だけで話してしまうとわかりにくくなるので、元の話を書きます。

元の話は、教育の目的ということに関してです。教育の本当の目的は、いい人生を送るために勉強をするということにあります。これが遠い目標で、「魚の釣り方を学ぶ」という比喩です。これに対して、いい学校やいい会社に入るために勉強をするという目的もあります。これは、近い目標で、「魚屋さんで魚を買う」という比喩で表しました。

確かに、「餅は餅屋」ということわざもあります。コスト対効果の能率で考えるなら、魚屋さんで魚を買う方がずっと有利でしょう。しかし、魚を買うという行動は、だれにでもできます。つまり、消費生活は、人間の個性を必要としません。これに対して、釣り方を学ぶことは、その人の個性の蓄積になります。

個々の事例を短期間で考えれば、魚屋さんで魚を買う方が、釣り方を学ぶより優れているケースが多いでしょう。しかし、大事なことは、「長い間に差がつく」ということです。つまり、短い期間ではわかりませんが、長い期間では「買う」か「釣る」かという発想の差が大きな差になっていくということです。

何かを買って済ませる人は、いつまでも「買う人生」を送ると思います。自分で何かを作ろうとする人は、やがて、その作るものが巨大な雪ダルマになる可能性があります。

例を一つ挙げると、自分で株式投資をするのが「魚の釣り方を学ぶ」やり方です。これに対して、投資信託に資金を預けるというのが「魚屋さんで魚を買う」というやり方です。短期間では、たぶん魚を買うやり方の方が有利でしょう。自分の手で釣ることを試みる人は、何も釣れないどころか大損するかもしれません(笑)。しかし、長期間ではどうなるかわからないのです。

(この文章は、構成図をもとに音声入力した原稿をテキスト化したものです)

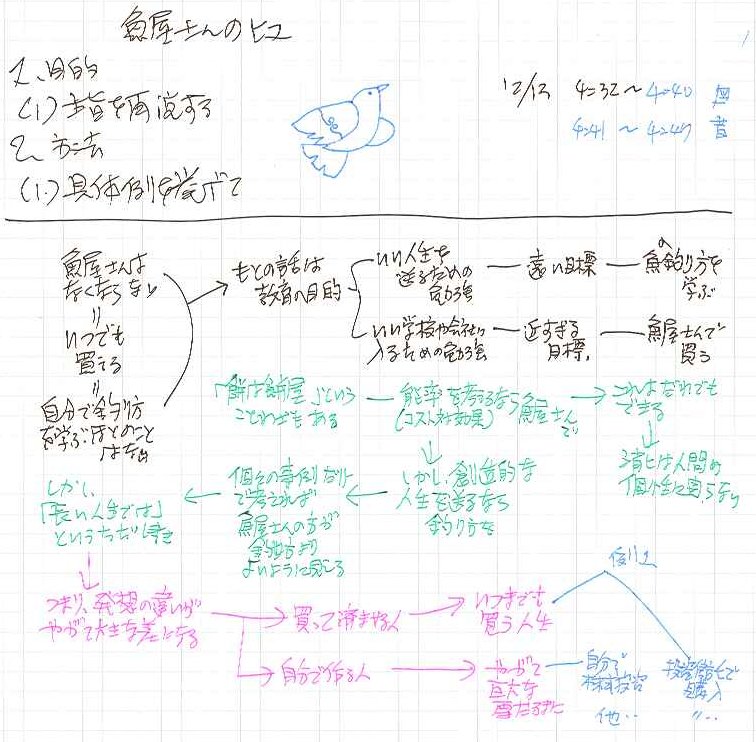

マインドマップ風構成図

記事のもととなった構成図です。

音声入力

音声入力

構成図をもとに音声入力した原稿を2倍速にしたものです。

2倍速

ブログ

森川林のブログを更新しました。

「政治改革の要」

http://ameblo.jp/kotomori/entry-10177347312.htmlこの記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。

今日は、「子供に読書をさせるには」ということで考えてみたいと思います。

まず大事なことは、何のために読書をさせるのかという目的を、大人がしっかり把握しているということです。

読書の目的がはっきりしていないと、次のような言い方になってしまいます。

「そんなに暇そうにしているなら、本でも読んだら」

こういう言い方では、子供は決して本を読むようにはなりません。(笑)

読書は、勉強の一つで、しかも勉強の中で最優先のものだと考えることが大切です。なぜなら、読書には四つの効用があるからです。

第一は、日本語力を身につけるということです。これは、広い意味での哲学、つまり思考力を育てることにつながります。

第二は、知識を身につけるということです。これは、広い意味での科学、つまり理科や社会も含めた科学の勉強につながります。

第三は、感性を育てる勉強になるということです。

第四は、読書によって、読書好きになるという力が育ちます。

もちろん、読書によってはカバーしにくい分野もあります。

一つは、数学です。数学は、日本語とは異なる独自の数学言語によって成り立っています。ですから、数学については独自に勉強する必要があります。しかし、読書で頭の構造化が進んでいれば、多少数学の勉強が遅れていてもすぐに追いつくことができます。

もう一つは、英語です。これも、日本語とは異なる独自の言語なので、独自に勉強する必要があります。しかし、これも日本語の読書によって読解力がついていれば、英語の読解力もより早くつくようになります。

このように考えると、読書の重要性がわかると思います。

食べ物には、玄米、卵、サツマイモなどのように完全栄養食品と呼ばれているものがあります。読書は、頭脳の完全栄養食品と言えるかもしれません。

しかし、漫画や雑誌は、食べ物で言えばお菓子にあたります。お菓子を食べ過ぎないことが、主食をしっかり食べるための条件になります。

(この文章は、構成図をもとに音声入力した原稿をテキスト化したものです)

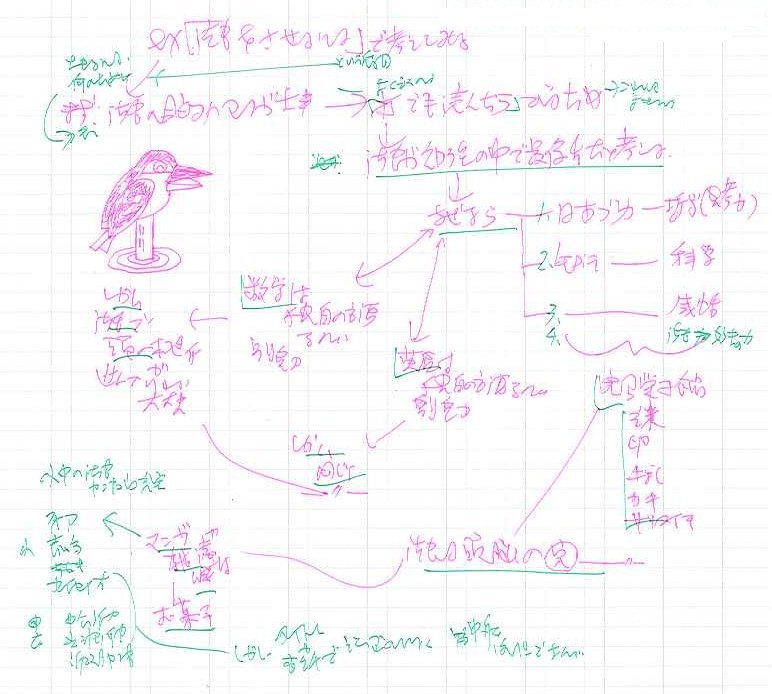

マインドマップ風構成図

記事のもととなった構成図です。

音声入力

音声入力

構成図をもとに音声入力した原稿を2倍速にしたものです。

2倍速

ブログ

森川林のブログを更新しました。

「鳥インフルエンザ対策」

http://ameblo.jp/kotomori/entry-10176560134.htmlこの記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。

今日は、マインドマップ風構成図の効果について説明します。

構成図を書くことによって、文章の生産量がアップします。何しろ書く時間が早くなります。

私事ですが、日記を毎年1000枚弱書いています。ところが今年は、12月10日現在で2500枚ぐらいになっています。

これまで1200字程度の文章を書くときには、1時間ぐらい時間がかかるだろうという予想を立てていました。現在は、15分ぐらいで大体の見通しがつく、というようになっています。(この文章のマインドマップ風構成図は14分、音声入力が7分でした)。

また、構成図を書くようになってから、まとまった時間のとれないほんのわずかな時間でも書く気になれるようになったところが不思議です。これは、構成図によって、考えが煮詰まっていないことであっても、一応最後まで考え終わる展望が持てるようになったからです。

マインドマップ風構成図で書く文章は、作業の分割ができるので完成が早いという特徴があります。これまでの書き方は、考えながら文章を書くだけでしたが、構成図を書く書き方は、作業を三つの段階に分けることができます。一つは、構成図を書くことによって考える段階です。もう一つは、それを音声入力する段階です。最後は、音声入力したものを文章化する段階です。構成図のラフスケッチだけでも、とりあえずは完成した作品ができるので、とりかかりが早くなります。

さて、このマインドマップ風構成図のコツは、どういうところにあるのでしょうか。

言葉の森の中高生に書いてもらった構成図を参考に、気がついたことを五つ説明します。

第一は、書く前に判断して関連のあることだけを書く、というやり方はしないということです。自由奔放に判断を入れずに思いついたことをどんどん書くということが大事です。

第二は、できるだけ単語だけでは書かない、ということです。単語だけで書いたものは、考えが熟していないものですから、文章に組み込みにくくなります。これが従来のマインドマップとの違いになると思います。この違いは、日本語と英語の違いに起因しているように思います。

第三は、逆に長すぎる文章を書かない、ということです。一目で把握しにくいものは、素材として使いにくくなります。一目で読める短い文で書いていくことが大事です。

第四に、用紙を狭く使わないということです。A4の用紙の全画面を使うつもりで広くたくさん書いていきます。

第五に、かっちりと形式的に書かない、ということです。線の向きも九十度でしっかり書くのではなく、斜めの線も入れて自由に書いていくことが大事です。ただし、マインドマップのようにぐねぐねと書く必要はありません。また、線の太さを変える必要もありません。更に、絵をかく必要もありません。なぜかというと、時間がかかるからです。

しかし、これらはいずれも好みの問題ですから、ぐねぐねと線の太さを変えて絵を入れて書くのが好きな人は、そのように書いてももちろんかまいません。要するに、できるだけ制約なく自由に書くのがいいということです。

マインドマップ風構成図の本質は、脳の中にある思考を外化(がいか)することだと思います。外化するので、材料が操作しやすくなります。

外化する前の、脳の内側に思考の素材がある段階だと、目と手が使えません。短期記憶の狭い単眼鏡の筒を通して思考の素材を操作するような感じになります。外に出たものを目と手を使って操作することと、頭の中にあるものを記憶だけを頼りに操作することでは、能率が大きく違ってきます。

もちろん、次の二つの場合には、マインドマップ風構成図は必要ありません。

一つは、単純なことを書く場合です。小学生の出来事作文のような内容のものは、わざわざ構成図を書く必要はありません。書いてもマイナスではありませんが、構成図を書くことと作文の書くことの間にほとんど差がないので、ただ時間が二倍かかるだけになります。

もう一つは、自分が熟知していることを書く場合です。なぜかというと、既に頭の中に思考の構造ができているので、構成図を書かなくても、頭の中で整理されていることをそのまま文章にすることができるからです。

(この文章は、構成図をもとに音声入力した原稿をテキスト化したものです)

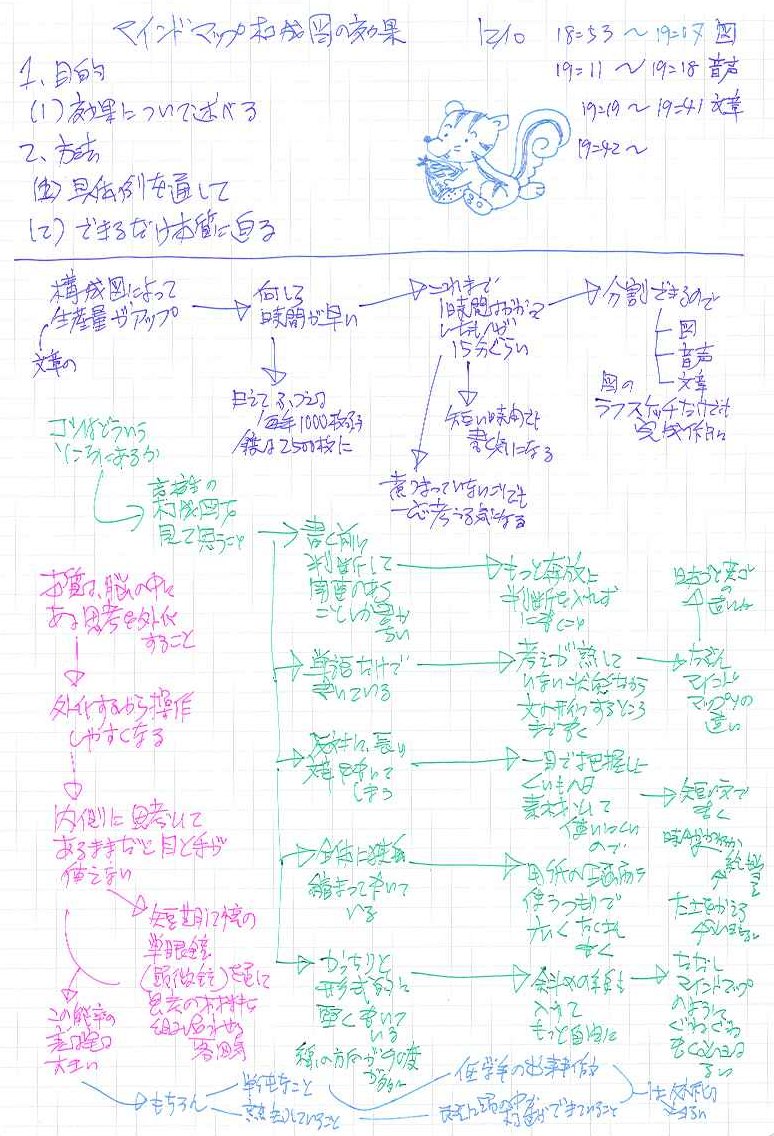

マインドマップ風構成図

記事のもととなった構成図です。

音声入力

音声入力

構成図をもとに音声入力した原稿を2倍速にしたものです。

2倍速

四行詩

イルカやゾウの賢さは、直感的、共感的なものだ。

サル科の動物の賢さは、外化的、操作的なものだ。

それは、サルが、離れた二つのものをつかめる両手と、それを見る前方についた両目を持っているからだ。

だから、マインドマップ風構成図は、サル科の人間にとってこそ有用なツールになる。

イルカは、構成図なんて要らない。

だから、……この先のダジャレはもう読まれていそう。(^◇^)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。

ウェブ添削の試運転がスタートしました。

このウェブ添削は、理屈は簡単ですが、準備が大変でした。主なところでは、画像を自動縮小する、画像を自動回転する、ウィンドウズとマックのそれぞれに対応するページを作る、などです。更に、使い始めてから、IE6とIE7で表示に差があるということもわかってきました。

しかし、これまでのPDF利用は、今後は絶対にしないつもりです。なぜかというと、PDFはウェブ2.0にはならないからです。

PDFは単体で完成をめざしているソフトです。これは、ワードも似ています。つまり、HTMLの中に組み込むことができないということです。

こういうアプリケーションは、個人の仕事をする場合には便利です。しかし、最大の欠点は、共有ができないということです。他人と共有するためには、プリントアウトしてアナログ化しなければなりません。

これに対して、HTMLに組み込めるテキストやJPGは共有や再利用が可能です。しかし、HTMLの弱点は、仕様がアバウトすぎることです。しかも、日本語の縦書きやルビ付きに対応しているブラウザは、インターネットエクスプローラしかありません。サファリも、ファイアーフォックスも、グーグルクロムも、オペラも、全部だめです。今後は、中国のブラウザに期待するしかありません(笑)。本当は、日本が独自にブラウザを開発すればいいのですが。

このウェブ添削によって、作文2.0が可能になりました。これまでは、生徒と先生が単独で作文の勉強をする形でした。これからは、作文も指導も共有できるようになります。この結果、代講、振替、担当交代なども、更にスムーズにできるようになります。全生徒の勉強内容を、全講師がいつでもリアルタイムで論議できるというのが作文2.0です。

まだ、さまざまなブラウザの仕様に対応するために改良する点がかなり残っていますが、今後、日本初、世界初のウェブ添削を広げていきたいと思っています。

(この文章は、マインドマップ風構成図をもとに音声入力した原稿をテキスト化したものです)

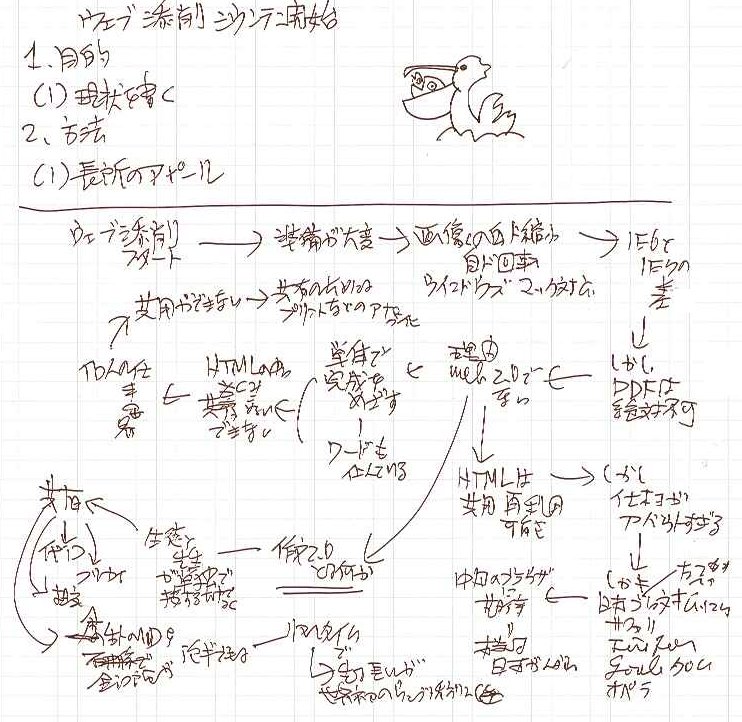

マインドマップ風構成図

記事のもととなった構成図です。

音声入力

音声入力

構成図をもとに音声入力した原稿を2倍速にしたものです。

2倍速

ブログ

森川林のブログを更新しました。

「日本の四重苦をどう克服するか」

http://ameblo.jp/kotomori/entry-10175583602.htmlこの記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。