この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。

小学校低学年からの学習の中心は、日本語を駆使する力を育てることです。これは、低学年のうちは特に読む力を育てることになります。

読む力をつけることによって、読書による知識が身につくことはもちろんですが、もっと大事なことは読書好きになる力がつくようになります。文章を読む力のある子は、文章が目の前にあると、すぐに読もうとします。読む力のない子は、最初から読もうとしません。この姿勢の違いが、実はあとになるほど大きく響いてくるのです。

読む力があると、国語の成績がよくなるだけではありません。英語や数学など、ほかの教科の勉強でも、読めばわかるはずだという確信が育ってきます。もちろん数学は、言語の操作とは少し違う発想の仕方をするので、その違いを学習することは必要です。しかし、基本にあるものは、読んで理解するという力なので、国語力がすべての教科につながると言われているのです。

中学生や高校生の学習の中心は、読む力とともに書く力になってきます。これは、書くことによって考える力の基礎ができるからです。しかし、現在の学校と受験のシステムでは、指導と評価に時間がとれないという理由から、書く力を学習する機会はあまりありません。書く力は、独自に育てていく必要があると思います。

言葉の森で勉強している子に共通する特徴として、書くことが苦にならない、書くことが好きになる、更には書くことが得意になる、ということがあります。これは、作文や小論文の試験でももちろん役に立ちますが、それ以上にその子の生涯の生活において大きなプラスになっています。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。

音声をテキスト化するソフトがいくつか出ています。実用にたえるレベルになっているものもあります。このソフトの進歩が比較的遅いのは、音声入力に対するニーズがないからです。今後、音声入力を求める人が増えれば、ソフトは更に進化すると思います。

音声入力の意義は、手書きやパソコン入力よりも速く書けるということです。音声入力の弱点は、書く文章に比べて文が単調になりやすいということです。また、その場で考えながら音声入力のできるものは、熟知している内容のものに限られます。ただし、マインドマップ風構成図を使えば、複雑な内容でもスムーズに音声入力ができます。

音声入力のハードは、ICレコーダです。録音状態を聴いて確認しながら入力をするためには、イヤホンマイクを使うといいと思います。一文ずつ入力していき、間違えたらその一文だけを録音し直すようにします。

テキスト化のためのソフトを使わずに録音した内容をそのまま手書きに直すためには、一文ずつ再生しながら書いていきます。

テキスト化のソフトを使うためには、一文ずつの音声をつなげる必要があります。複数の音声ファイルをつなげるフリーのソフトがあります。

音声をウェブにアップロードする必要はありませんが、アップロードするためには拡張子をmp3などに変える必要があります。これもフリーのソフトが出ています。

今の課題は、音声入力で単調になりがちな文章をどう書き言葉の文章に近づけていくかということです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。

今日は、芸術とは何かということについて説明します。

芸術とは何かということは、スポーツとは何かということにも関連してきます。

芸術は一言で言えば、美の表現です。表現の前提として美の感受性を蓄積することが必要になってきます。

世間で一般に考えられている芸術は、表現をするための技術や能力を指して言っていることが多いと思います。つまり、表現の技能が芸術とみなされているということです。

技能とは、道具を身体の一部のように動かすことです。その道具を通して人間が本来持っている美が表現されます。道具がなければ表現できなかったような美を、道具を通して創造的に表現することが芸術です。

この道具は手段であるとともに、制約も持っています。日本人は真面目なので、この制約を自己目的化しがちです。真の目的は美の表現で、次の目的は表現のツールを身体化することです。ツールを身体化するためにツールの制約を受け入れるというのは、次の次の目的になります。次の次の目的が、いちばん大きな目的のようになってしまうようなところに問題があるのです。

たぶん、ここから、ピアノを弾くには指の保護のためにバレーボールをしない方がいいというような話が出てくるのだと思います。

同様にスポーツでも、例えば、バスケットボールはゴールの高さという制約を自己目的化している面があります。身長制のバスケットを背の低い日本人が提案すれば、もっと多くの人が楽しめるスポーツになるはずなのにです。

制約が自己目的化する背景には、ギルド制のようなものがあります。あれをしてはいけないとか、これをしてはいけないと複雑化していくのは、複雑化が参入障壁となるからです。

未来の社会は、芸術についてもスポーツについても、もっと自由になるはずです。自分の長所を生かしたツールを使うというのが、芸術とスポーツの大きな方向になります。

例えばピアノ弾きたい人が片手であった場合に、片手を自分の制限として考えると後ろ向きになります。片手で引ける曲を探すだけでなく、もっと大胆に片手用の楽器を作り、そこに習熟するように訓練することが前向きの解決策です。

この訓練というものが、身体を持つ人間が表現と関わるためのキーとなります。他の人では簡単に真似できない長期間の訓練によって、新しい芸術表現の可能性が創造されるのです。

すべての芸術は、美の表現を道具や材料という手段を通して行うものだという本質を押さえておくことが大切です。

すると、未来の芸術教育の主要教科は、感受性を育てること、あるツールを使った練習に習熟すること、そしてそのあと、多様な手段を使った表現に道を開くこと、になると思います。

(この文章は、構成図をもとに音声入力した原稿をamivoiceでテキスト化したものです)

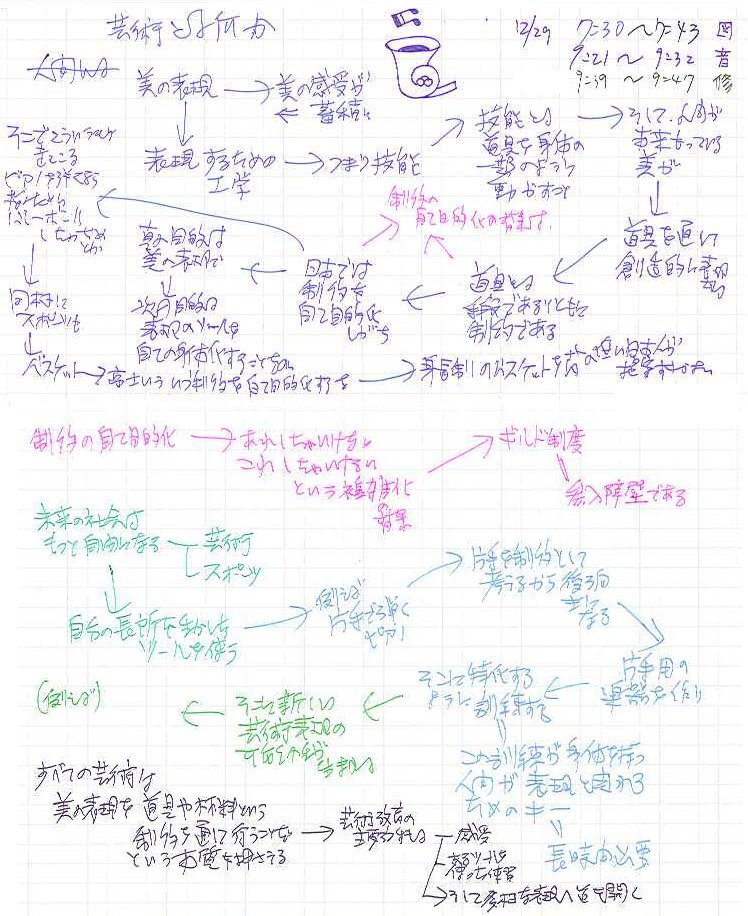

マインドマップ風構成図

記事のもととなった構成図です。

音声入力

音声入力

構成図をもとに音声入力した原稿を2倍速にしたものです。

2倍速

四行詩

芸術とは、美を表現することである。

表現する手段に習熟することは、芸術の準備である。

スポーツとは、身体の可能性を創造することである。

創造する方法に習熟することは、スポーツの準備である。

だから、片手がなくてピアノを弾きたいなら、片手用の楽器を作って習熟すればいい。

身長が低くてバスケットをしたいのなら、ゴールを低くした身長制のバスケットを提案して習熟すればいい。

制約自体を不変のものであるかのように自己目的化するから、芸術もスポーツも自由な多様性がなくてみんなが苦労する。

手段や方法が先にあるのではなく、人間が先にある。

(この詩は、森川林のブログに書いたものと同じです)

http://ameblo.jp/kotomori/entry-10184611316.html

笑い

「芸術やスポーツが苦手だから、そんなこと言ってんでしょ」

「うん、図工と気登りは得意だったんだけど」(^^ゞ

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。

最近手に入る作文の教材を十二冊選んできました。ただし、言葉の森の教材はすべてオリジナルなものですから、これらの教材はどれも使っていません。

参考になるものも多くありましたが、疑問を感じる教材もありました。

疑問の第一は、単なる言葉のクイズになっているような教材で、時間つぶしにしかならないようなものがいくつかありました。

第二に書かせる欄の多すぎるもので、子供がすぐ飽きるだろうと思われるものがありました。設問はいろいろ工夫されていますが、その設問に応じる形の評価がないので、子供が興味を持って取り組めるのは最初のうちだけだろうと思われました。

第三に教材が工夫されすぎているものがありました。教材を工夫し過ぎるのがなぜ問題かというと、勉強は量をこなすことが大事なのに、教材作りが追いつかなくなるからです。シンプルな教材であればあるほど、勉強は継続させやすくなります。

さて、参考になった教材を四つ挙げます。

一つ目は「松永式作文練習ノート」(松永暢史・主婦の友社)です。これは薄い本でしたが、実践的な内容が詰まっていました。巻末の「自由作文の書き方」は、著者の指導法のエッセンスで一読に値する内容です。学年は小学校中高学年向きだと思われます。

二つ目は「樋口裕一のカンペキ作文塾」(樋口裕一・朝日新聞社)です。これは小学校高学年から中学生向きの本になると思います。時事的なテーマをもとにした意見文の書き方がよくわかる内容になっています。考えることが好きな子には知的な刺激のある教材になるでしょう。新聞をもとにした親子の対話の話は、参考になると思います。

三つ目は「小学校の作文を26のスキルで完全克服」(向山洋一編・師尾喜代子著・PHP)です。作文の技術やジャンルを幅広くカバーした本です。学年は小学校中高学年向きでしょう。これ一冊で作文の教科書代わりになると思いました。

四つめは「陰山流日本語トレーニング百ます書き取り」(陰山英男・学研)です。一般に工夫しすぎの教材が多い中で、この本はシンプルさのある作りが特徴になっています。聴写と視写に徹しているので、毎日の実習として使えるドリルです。こういう教材の方が子供にとっては続けやすいのです。これは小学校低中学年向きだと思われます。この一冊が終わったら、親が続きを作ってあげることもできると思います。

選んだのは四つでしたが、そのあと届いた教材で、かなり面白いものがありました。それは「ちびまる子ちゃんの作文教室」(貝田桃子・集英社)です。この本は、ちびまる子ちゃんが登場するので面白く読めますが、それだけでなく、「26のスキル」と同じように、作文の書き方の技術を幅広く網羅しています。密度の濃い内容で、これも小学校中高学年の作文の教科書代わりとして使えると思いました。

(この文章は、構成図をもとに音声入力した原稿をamivoiceでテキスト化したものです)

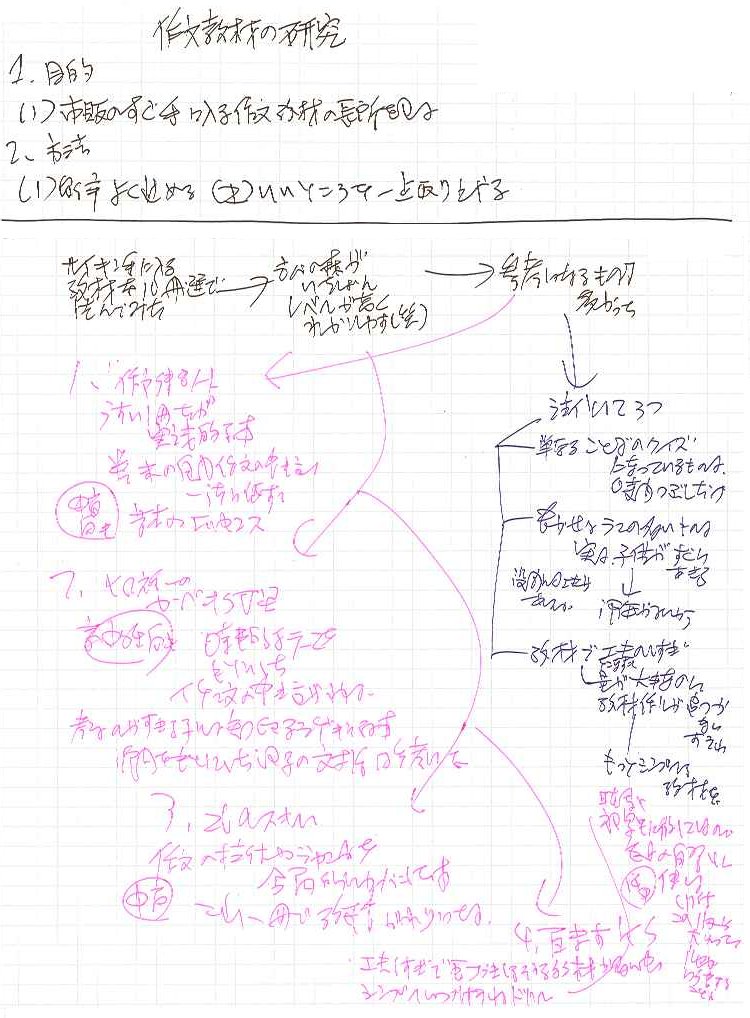

マインドマップ風構成図

記事のもととなった構成図です。

ブログ

ブログ

森川林のブログを更新しました。

「音声入力のamivoice優秀」

http://ameblo.jp/kotomori/entry-10183987860.htmlこの記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。

1月からの自習の仕方で保護者の皆様にお手紙を差し上げました。その件で、多くのお問い合わせやご相談がありました。

いちばん多かったのが、「10分間読んだけど、覚えられない」というものでした。

そういうときは、覚えられなくてかまいません。それでいいです。「よく読めたね。えらいね」でおしまいにしてください。

決して、できるまでやらせようとしないでください。これは、すべての勉強のさせ方につながる大事なコツです。子供にがんばらせる人は、勉強のさせ方の下手な人です(笑)。

なぜ、すぐにできないかというと、第一に、初めてする勉強なので慣れていないからです。第二に、子供が心の中で、難しくて無理そうだと思っているからです。第三に、保護者自身が、心の中で同じように難しくて無理なのではと思っているからです。

通学の教室でも、最初は同じでした。子供たちは全員、「えー! そんなのできないよ」という反応でした。しかし、教える先生の側が自分で実際に数ヶ月やって確信を持っているので、「大丈夫、やってごらん」という対応でしたので、すぐにできるようになりました。ただし、柔軟性のある低学年の子の方がすぐにできるようになり、大きい子ほど心のブレーキが強いようでした。

今回の暗唱は、決して無理な内容ではないので、どの子もすぐにできるようになるはずです。

子供にやらせると同時に、保護者のみなさんも暗唱の勉強を一緒にやってみると納得できると思います。頭がよくなっていく実感があります。

大人の場合は、子供の読んでいる長文では興味がわかないと思うので、自分の好きな詩集などで暗唱の練習をしてみてもいいと思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。

必要なのは、過去の解説ではなく未来の青写真です。日本と世界の未来に向けて四つの提案を行います。

第一は、政治です。

政治において必要なのは、スピード、自主性、自由です。

志のある人がリーダーになり前面に出る必要があります。

そのためには、選挙活動にインターネットを全面的に活用することです。

勇気と知恵と愛のある人が、資金と人材と組織の力を生かせるようにすることです。

第二は、経済です。

経済の柱は二つあります。一つは、バブルで毀損している現通貨(円、ドル)とは別に新通貨を作ることです。もう一つは、新しい公共事業によって雇用と需要を創造することです。

まず、新通貨です。新通貨は、ディジタルマネーで、生鮮食料品のように使わないと減価する性質を持たせ、全国民に年齢に応じて定期的に一律に支給します。

生活に必要なものは、この新通貨で世の中に流通させることができるようにします。

次に、新しい公共事業です。旧来の古い公共投資を行うことは、ほころびかけた器に水を注ぐようなもので生産の乗数効果はありません。何から何まで新しい巨大な公共事業を行う必要があります。

具体策として有望なのは、領海内の島嶼周辺にメガフロートを大量に浮かべることです。これは、広大な領海を持つ日本の特性を生かした公共事業です。

エネルギーは、潮力発電と太陽発電を利用します。潮力発電とは、日本の周辺を流れる黒潮や親潮などの海流を川の流れと見なして水力発電を行うことです。

メガフロートは、地震や津波に強いので、防災対策にもなります。インドネシアの津波のとき、近くの海域を通る船舶が無事だったことと同じです。台風などが直撃しそうなときは、移動して回避することも可能です。

食糧生産は、牡蠣などの魚貝類を養殖します。周囲に広がる海という巨大な畑を利用するという考えです。淡水は、雨水を海中に貯蔵しておき利用します。これは、日本列島が雨水を大地に貯蔵していることと同じです。

メガフロートは、外国人移民対策としても活用できます。移民の受け入れは、日本の国内に異文化を作らない方法で行う必要があります。移民が日本語を習得し日本文化に同化する形で受け入れるのであれば問題はありません。メガフロートは、日本文化の出島のような場所になります。移民は、まず出島で日本語教育を受けながら生産活動を行います。将来考えられる中国からの大量難民の受け入れも、同じ形で行うことができます。

人間は、エネルギーと衣食住が確保されれば、そこで自立した経済圏を作り生活していくことができます。メガフロートのような新天地では、更に新しい経済活動のアイデアが生まれてくると思います。

日本の国内で、地域の特性を生かした公共事業を行うように、世界に対しても、それぞれの地域の特性を生かした公共事業を提案していきます。

その際に、日本で行ったのと同じような世界新通貨を提案します。世界新通貨は、ディジタルで、人口に比例し、年数とともに減価し、全世界に定期的に一律に支給されます。この新通貨は、現通貨と並行して利用され、世界中の人々の真のニーズを流通させるために使われます。

第三は、教育です。インターネットを活用した無償の教育を広げる必要があります。

また、学習する内容を、現在の受験のための知識から、人生のための知識・技能に組み替えていく必要があります。教育が、人生における幸福、向上、創造、貢献を目的とし行われるようになれば、もっと密度の濃い精選された学習が行われるようになります。

そのためには、教育の重点を、家庭教育、地域の協力、自学自習、ネットの活用へと移していく必要があります。

第四は、国防です。日本の平和は、世界の平和との関連で考えるべきです。まず、世界に、新国連を提案し設立します。これは、現国連を否定するものではありません。自衛隊は、新国連に寄付します。次に、核廃棄条約を提案します。条約の内容は、「他国がすべて核を廃棄することに同意するなら自国も同意する」というものですから、どの国にとっても無理な内容ではありません。日本の対外援助などの政策は、この条約批准を基準にして行います。

未来は、考え方次第でいくらでも明るくなります。歴史は、運命ではありません。多くの人が歩く方向に作られていくのです。

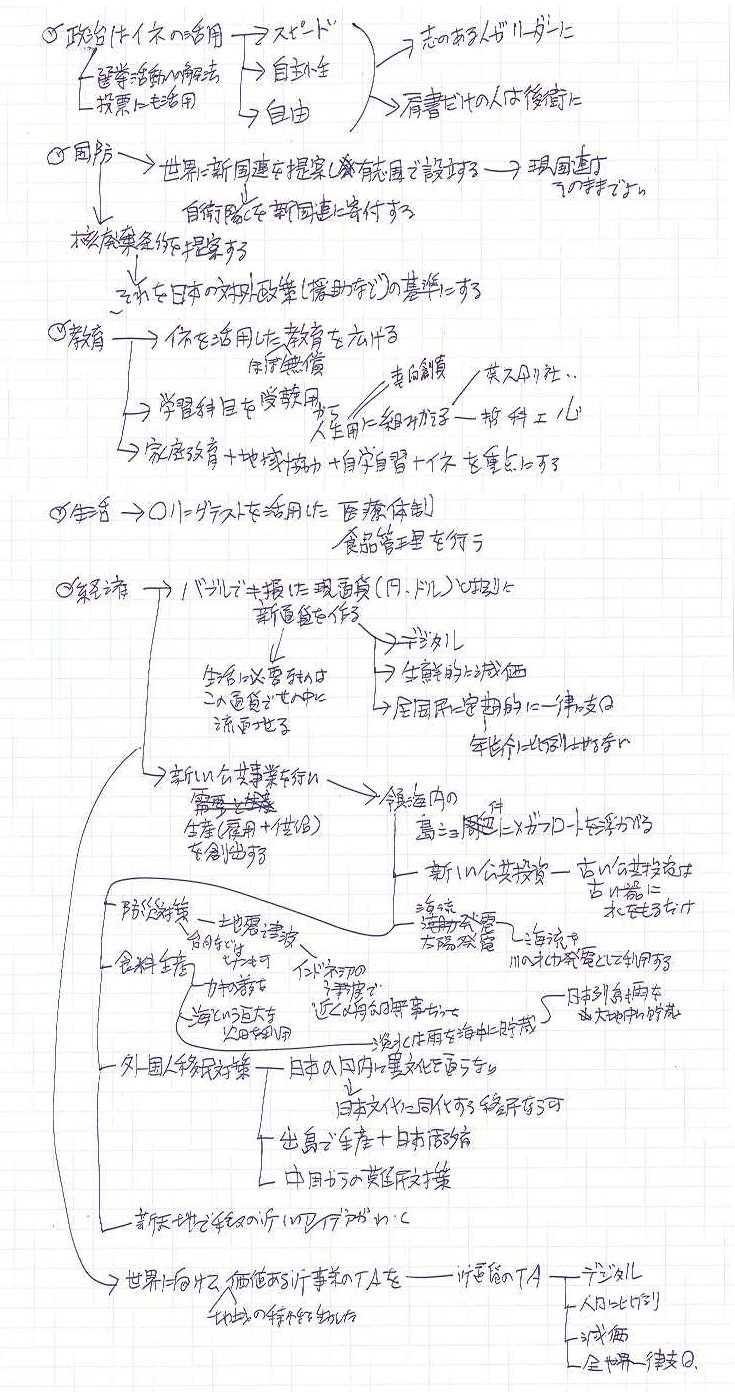

マインドマップ風構成図

記事のもととなった構成図です。

ブログ

ブログ

森川林のブログを更新しました。

「愛とは貧しさを分かち合うことではなく」

http://ameblo.jp/kotomori/entry-10181387434.htmlこの記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。政治経済社会(63)