1月から、通学教室の中学生以上を対象に、マインドマップ風構成図と音声入力の指導をします。

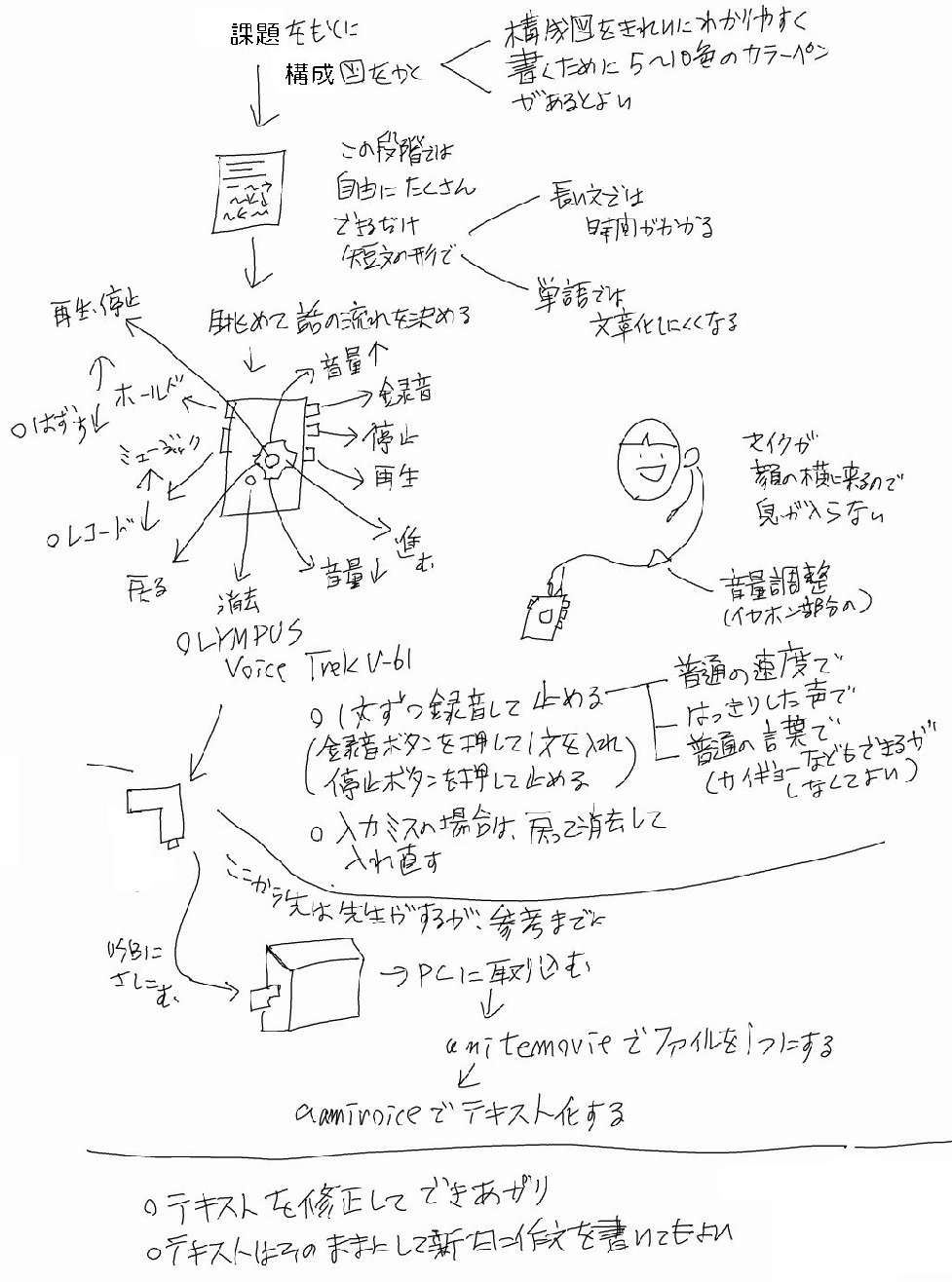

音声入力の仕方は、下記の図をごらんください。

【図の説明】

1、課題をもとに構成図を書きます。

構成図をきれいにわかりやすく書くために、5−10色のカラーペンを用意するといいと思います。

構成図の段階では、自由にできるだけたくさん書きます。構成図には、できるだけ短文で書きます。長い文で書くとそれに時間がかかります。単語が多いとあとで文章化がしにくくなります。

構成図を書く時間は10分程度です。

2、構成図を書き終えたら、その図を眺めて全体の話の流れを決めます。

3、ICレコーダー(オリンパスVoice Trek V-61、ヘッドセットHST402-BK)を使って、原稿を音声で入力します。

1文ずつ録音しては停止します。(録音ボタンを押して1文を入れ、停止ボタンを押して止める)

入力ミスをした場合は、戻って消去してから同じ文を入れます。

頭の中で1文を全部考えてから入れます。途中で詰まったら、その1文は消去して新たに入れ直します。

読み方は、普通の速度で、はっきりした声で、普通の語彙で、読みます。

(カイギョーと入れると改行しますが、これは手作業のときにまとめてやればいいので、普通に読んでいきます)

音声を入力する時間は10分程度です。

4、ICレコーダーをはずして、音声ファイルをパソコンに取り込みます(ここは先生のする作業)

5、1文ずつの音声ファイルを1つの音声ファイルにまとめます(フリーソフトUniteMovie)(ここも先生のする作業)

6、音声をでテキスト化します(AmiVoce Es-2008)(ここも先生のする作業)

7、テキストを修正して完成させます。

最初から手入力で書く場合は、テキストはそのままにして、構成図をもとに新たに書いてください。

【図】

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。

海外の生徒は、ファクスでも送れますが、ご自分で手書き作文をアップロードする場合は、次のようにしてください。

国内の生徒でも、ご自分で手書き作文をアップロードすることができます。

1、作文の丘に行き、コード、パスワードなどを入れ送信します。

↓

2、本文の欄には、「手書き原稿」などと書いて送信します。

↓

3、JPG原稿アップロードの「参照」ボタンをクリックします。

↓

4、自分のパソコンの中からアップロードするJPGファイルを探します。(例の場合は4つ)

↓

5、1つずつ順に「参照」でアップロードします。

(図では1つ目のファイルがアップロードされる状態になっています)

↓

6、全部を「参照」でアップロードしたら「送信」ボタンを押します。

(図では4つのファイルがアップロードされる状態になっています)

送信ボタンを押したあと時間がかかることがありますが、何度も押さないでください。

↓

7、アップロードが成功すると画面が切り替わります。

↓

8、手書き原稿がアップロードされた状態です。

↓

9、「山のたより」の画面では、このように表示されます。

(評価と講評は別に書かれます)

↓

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。

1、長文暗唱の自習を定着させ、高速聴読、読解マラソン、記憶術などと結びつけた魅力ある指導を行ないます。

2、ウェブ添削を軌道に乗せ、郵便・ファクス・メールを使わないリアルタイムの手書き添削を広げます。

3、mixiのようなSNSを作り、学年別、先生別、テーマ別のコミュニケーションを盛んにします。(仮称moxi)

4、マインドマップ風構成図のノウハウを蓄積し、中学生以上の考える作文指導を更に強化します。

5、音声入力のノウハウを確立し、高校生以上の新しい作文技能を開発します。

6、google bookなどを利用した読書の広場を作り、新しい読書指導を提案します。

7、勉強アドバイザー制度を設置し、作文に限らず勉強全般のアドバイスを実施します。

※更に来年は、言葉の森を、作文以外、ネット以外、日本以外にも広げていく予定です。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。

為政者が何度か国を誤ることがあっても、日本はそのたびに復活しました。

その鍵は、素直さと調和と思いやりを大事にする日本文化の中にありました。

その日本文化の鍵は、日本語文化の中にあります。(和食や和服や日本の自然などの中にもありますが)

言葉の森は、今年、日本語文化の創造、復活、教育、開発を目指します。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。

小学校低学年からの学習の中心は、日本語を駆使する力を育てることです。これは、低学年のうちは特に読む力を育てることになります。

読む力をつけることによって、読書による知識が身につくことはもちろんですが、もっと大事なことは読書好きになる力がつくようになります。文章を読む力のある子は、文章が目の前にあると、すぐに読もうとします。読む力のない子は、最初から読もうとしません。この姿勢の違いが、実はあとになるほど大きく響いてくるのです。

読む力があると、国語の成績がよくなるだけではありません。英語や数学など、ほかの教科の勉強でも、読めばわかるはずだという確信が育ってきます。もちろん数学は、言語の操作とは少し違う発想の仕方をするので、その違いを学習することは必要です。しかし、基本にあるものは、読んで理解するという力なので、国語力がすべての教科につながると言われているのです。

中学生や高校生の学習の中心は、読む力とともに書く力になってきます。これは、書くことによって考える力の基礎ができるからです。しかし、現在の学校と受験のシステムでは、指導と評価に時間がとれないという理由から、書く力を学習する機会はあまりありません。書く力は、独自に育てていく必要があると思います。

言葉の森で勉強している子に共通する特徴として、書くことが苦にならない、書くことが好きになる、更には書くことが得意になる、ということがあります。これは、作文や小論文の試験でももちろん役に立ちますが、それ以上にその子の生涯の生活において大きなプラスになっています。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。

音声をテキスト化するソフトがいくつか出ています。実用にたえるレベルになっているものもあります。このソフトの進歩が比較的遅いのは、音声入力に対するニーズがないからです。今後、音声入力を求める人が増えれば、ソフトは更に進化すると思います。

音声入力の意義は、手書きやパソコン入力よりも速く書けるということです。音声入力の弱点は、書く文章に比べて文が単調になりやすいということです。また、その場で考えながら音声入力のできるものは、熟知している内容のものに限られます。ただし、マインドマップ風構成図を使えば、複雑な内容でもスムーズに音声入力ができます。

音声入力のハードは、ICレコーダです。録音状態を聴いて確認しながら入力をするためには、イヤホンマイクを使うといいと思います。一文ずつ入力していき、間違えたらその一文だけを録音し直すようにします。

テキスト化のためのソフトを使わずに録音した内容をそのまま手書きに直すためには、一文ずつ再生しながら書いていきます。

テキスト化のソフトを使うためには、一文ずつの音声をつなげる必要があります。複数の音声ファイルをつなげるフリーのソフトがあります。

音声をウェブにアップロードする必要はありませんが、アップロードするためには拡張子をmp3などに変える必要があります。これもフリーのソフトが出ています。

今の課題は、音声入力で単調になりがちな文章をどう書き言葉の文章に近づけていくかということです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。