2月5日に、かんき出版より、「小学生のための読解・作文力がしっかり身につく本」が出版されます。

これは、これまでの言葉の森の読解力、記述力、作文力の教育を総合的にまとめたものです。

問題集のような体裁をとっていますが、問題を解くための本ではなく、問題と解答と解説を読み物のように読むための本です。

内容はかなり高度なので、子供に読ませるだけでなく、親が読んで内容を理解し、その後の国語力アップに役立てるとよいと思います。

読解力や作文力をつける本というのは、ほかにも出ていますが、この本が類書と違う点は、内容がオリジナルなことと、読んですぐに成果が上がることです。

この本は、小学生向けとなっていますが、ここに書かれているのと同じ方法で読解の勉強をした高校生は、これまで全員が例外なく国語の成績が上がりました。

この本は、小学生のお子さんをお持ちの方には、ぜひご購入いただくといいのですが、中学生、高校生にも、また学校や学習塾の先生にも役立つ内容となっています。

書店で見かけましたら、ぜひ手にとって中身を数ページでも読んでくださるといいと思います。

さて、今回、言葉の森では、出版記念プレゼントとして、この本をご購入いただいた方に、小冊子「国語力、読解力のつけ方」(A5サイズ32ページ)をお送りすることにしました。

「読解・作文力が身につく本」の出版記念企画に、ぜひご参加ください。

▼出版記念小冊子郵送のページ

https://www.mori7.com/jform_pre.php?f=spp201902

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

よく、「国語の選択問題は消去法で解くとよい」と言われますが、その消去法の具体的なやり方を知っている人はあまりいません。

また、「作文力をつけるには、たくさん書いて、たくさん読むことだ」ということもよく言われますが、どういう構成で書くのかということを説明できる人はほとんどいません。

国語という教科は、感覚的な勉強としてやるものではなく、理詰めの科学的な勉強としてやるものです。

そのエッセンスがこの本に書いてあります。

国語力をつけるために、本当に大事なことは読書です。

特に、学年が上がったら、その学年にふさわしい難しい読書をすることです。

これには、長く時間がかかります。

しかし、国語の点数を上げるのは、もっとずっと簡単です。

それは、点数を上げるコツを理解すればいいからで、これはすぐにできるのです。

そのコツを書いたのがこの本です。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。メディア(8) 国語力読解力(155)

これまで、森林プロジェクト、寺オン講師、推薦インターンシップ制などにお問い合わせ、お申し込みいただいた方への返信が遅れていました。

これから、ご連絡を差し上げますが、ご自分の今の進捗状況を確認したい方は、下記のフォームからメールアドレスなどをお送りください。

▼現在の進捗状況/虹の谷

https://www.mori7.com/niji/st.php

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。森林プロジェクト(50)

森林プロジェクトの講師資格講座、寺子屋オンラインの講師育成講座、推薦インターンシップ制などにお問い合わせ、お申し込みいただいた方が、今どういう進捗状況かということを確認できるページを作成中です。

その理由は、システムの変更に時間がかかりこちらからの対応が遅れているところがあるためと、講座に申し込まれたあとのいろいろな登録がまだ完了していない方がいらっしゃるためです。

メールでの問い合わせによって、現在の進捗状況をお知らせするページにする予定です。

▽現在の進捗状況/森林プロジェクト

https://www.mori7.com/niji/st.php

(1月28日現在、まだ工事中です。使えるようになり次第、言葉の森のホームページでお知らせします。)

さて、2019年は、よい意味でも悪い意味でも、大きな変化があることが予想されます。

それは、現在の社会体制がさまざまなところで行き詰まっていることと、新しい画期的な科学技術が次々に生まれていることと、インターネットの普及によって情報が瞬時に広がるようになったことなどから、そう考えられるのです。

このときにいちばん大事なのは、原点に戻ることだと思います。

言葉の森の原点は、個性、知性、感性を育てる作文です。

また、言葉の森が目指す今後の教育の原点は、受験から実力へ、学校から家庭へ、点数から文化へ、競争から創造へという方向です。(関連記事:

言葉の森の新しい教育)

この新しい教育を広げるためには、多くの人の参加と協力が必要です。

そのため、今、森林プロジェクトの講師を募集し、寺子屋オンラインの教育をより充実させることを目指しているのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

いろいろな準備に時間がかかり、登山に例えると、やっと麓の小屋で支度が終わったところです。

これから、どんどん飛ばしていくので、変更点もかなり出てくると思います。

朝令暮改も増えると思いますが、よろしくお願いします。

言葉の森も目標は、日本に新しい教育を打ち立てることです。

同じような思いを持っている人は多いと思いますので、多くの人と協力しながらやっていきたいと思います。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。森林プロジェクト(50)

4月からのgoogleコミュニティ終了に伴い、授業の動画は、鳥の村の資料室に移転しました。

https://www.mori7.com/tori/

鳥の村は、生徒コード、パスワードを入れてお入りください。

(講師は、講師コード、パスワードでは入れます。)

(保護者の方で、生徒コードとは別に保護者コードを作る場合は、登録ページでお願いします。)

なお、発表室も、今後は、鳥の村の発表室に移行する予定ですが、今のところはまだgoogleコミュニティの発表室でも、鳥の村の発表室でもどちらに入れていただいても結構です。

鳥の村の発表室に入れる場合は、ご自分のgoogleフォトなどに入れた画像や動画のリンクを貼っていただくようになります。(鳥の村のサーバーに動画などを入れると重くなる可能性があるため)

googleフォトの利用の仕方は、新しい「寺子屋オンライン案内」に掲載しています。

https://www.mori7.com/teraon/index.php?e=1#956

ただし、初めてのことはわかりにくいので、いつか保護懇談会で実習をしたいと思っています。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。寺子屋オンライン(101)

最近は、学習塾でも作文のコースを設けるようになりました。

それは、公立中高一貫校の入試で作文が課されるようになったからです。

作文というものは、短期間であれば誰でも教えられるものです。

特に小学生の作文指導というのは、ただ書かせて添削をすればいいだけですから、ある程度の文章力のある人なら誰でもそれなりに指導ができます。

しかし、その作文指導を長期間続けることが難しいのです。

小学生の子であっても、5、6年生になると、大人並みに深く考えて書く子が出てきます。

そういう子や、更に学年が上の中学生、高校生に中身のある指導を何年間も続けるということはまずできません。

それは、指導の方法の中心が赤ペン添削だからです。

添削指導とは、間違えているところや表現のおかしいところを直す指導です。

よく書ける子になると、直すところがほとんどない作文を書いてきます。

そこに無理やり赤ペンを入れると、どうでもよいニュアンスの違いを指摘するようなことになってくるのです。

ですから、当然ある時期から作文力は伸びなくなります。

言葉の森の作文指導は、受験に合格させるために始めたものではありません。

子供たちの、個性、知性、感性を育てるために始めた作文指導を、その指導の延長で受験にも対応できるようにしただけです。

しかし、受験対応の歴史は、どの塾や予備校よりも長いはずですから、合格作文を書かせるためにテクニックも豊富にあります。

ただ、テクニックはすぐに身につくものですから、ふだんは実力をつけるための作文、つまり個性的な題材、表現、主題のある作文を目標に指導をしているのです。

学習塾などで誰でも教えられる作文指導の内容は、最初は直すことが中心ですが、直すところがなくなると、次は上手に書けた子の作文をみんなに見せるような指導になってくると思います。

同じ指導をして、上手に書ける子と上手に書けない子がいるのですから、上手に書けた子の作文を見せれば、ほかの子も上手に書けるようになるだろうという発想です。

これは、学習塾だけでなく、学校でもよく行われている方法です。

現在、作文力をつけるというようなタイトルで出されている参考書なども、ほとんどすべてがこの「上手な子の作文を見せる」という形で編集されています。

これで、読む人の多くが同じように作文が上手に書けるようになればいいのですが、いくら上手な作文を見せられても、同じように上手に書けるようにはまず決してななりません。

間違いを直す指導や上手な作文を見せる指導に共通するのは赤ペン添削という方法で、その方法のもとになるのは事後指導という考え方です。

事後指導だから、何の準備もなく作文を教えることができますが、そのかわり、上手に書ける子にはそれ以上の指導ができず、上手に書けない子には、上手な作文を見せることしかできなくなるのです。

こういう指導でも受験の役に立つのは、一応書く機会が増えるので、書くことに慣れるからというだけです。

そして、ほかの勉強と同じように、受験のためにいやいや作文を書かされたが、もう受験が終わったから作文を書かなくて済むというような結果になっていくことが多いのです。

言葉の森の作文は、受験のためにやっているのではありませんが、どの塾よりも充実した受験対応の作文指導ができます。

よく、高校3年生の子が、「昔、小学生のとき言葉の森で作文を教えてもらっていたのですが、今度大学の小論文の試験があるので、○○先生にまた見てもらえますか」と、電話をしてくることがあります。

予備校などにも小論文講座があるはずですが、そういう講座ではなく、言葉の森の作文指導を受けないと安心できないというのです。

同じ作文指導や小論文指導という名前であっても、その指導の厚みが、学習塾や予備校や他の通信教育とは全く違うからです。

だから、学習塾との両立で迷われている方は、塾の作文コースで間に合わせるよりも、言葉の森の作文を続けていった方がもちろんいいのですが、受験の1年間は、誰でもかなり多忙になります。

その多忙の時期に、いくつかの習い事を辞めざるをえないということは当然出てきます。

受験の真っ最中にも言葉の森を続けて御三家と言われるようなところに合格する子もいますが、学習塾の体制によっては、両立ができなくなることもあります。

その場合は、もちろんいったん言葉の森を辞めていいのです。そして、受験が終わったらまた再開すればいいのです。

学習塾や予備校や通信教育の作文指導と、言葉の森の作文指導はもともと目的が違うのですから、柔軟に考えて、言葉の森の勉強を高3の続けられるところまで続けていくといいと思います。

中学入試で塾で作文指導を受け、高校入試でまた別の塾で作文指導を受け、大学入試で別の予備校で小論文指導を受けという形で細切れの作文小論文指導を受けるよりも、小学生から高校生まで言葉の森で作文小論文の勉強をしていく方がずっと多くのものが身につくからです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

中学受験は親の受験と言われますから、迷わない親はまずいません。

特に、公立中高一貫校を受験する場合は、実力よりも運の要素が強いので、更に迷いは深くなります。

最近は、公立中高一貫校向けの勉強をしてきた人向けの試験をする私立中もあります。

塾によっては、公立中高一貫校の滑り止めに私立の受験をすすめるところもありますが、それなら初めから私立を目指していた方が能率のよい勉強ができます。

自分の子が信頼できるのであれば、どこをどう転んでも行き着く先は同じです。

特に最近は、ネットを利用した先取り学習ができるので、どの高校に行こうがあるいは行くまいが、ネットで数学の1年間先取り学習をすれば、公立高校であっても、私立の中高一貫校と同じレベルで大学入試に臨めます。

そして、これからはいい大学に入ったからおしまいというのではなく、大学で更に自分の学問と個性を深め、世の中で第一人者として立つ準備をすることが必要になるのです。

今の勉強も、この長い展望の一部として考えていくといいのです。

昔は、入試の結果でその後の人生が左右されるということがありました。

今でも、就職に有利なのは、有名大学を出た人です。

しかし、どんな大企業でも、先の見通しは持てない時代になりました。

一生同じ仕事を続け、次第に役職が上がるというのは、かえって非現実的な前提になっています。

大事なことは、たとえ会社を辞めても通用するような一流の実力と個性と創造力とコミュニケーション力を育てていくことです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。言葉の森の特徴(83)

言葉の森では、今オンラインの学習を進めています。

生徒全員に発表する機会があるので、お客様のように距離を置いて参加する子はいません。

みんな、自分なりの個性的な発表をするようになります。

小学1、2年生のころには、恥ずかしそうにときどき隣にいるお母さんに聞きながら話していた子が、3、4年生になると、堂々と発表をするようになり、さらに、5、6年生になると、小学生とは思えないようなレベルの高い発表をするようになります。

以下は、ある日の発表学習クラスの様子です。参加者は、小2、小3、小3、小4の4人でした。

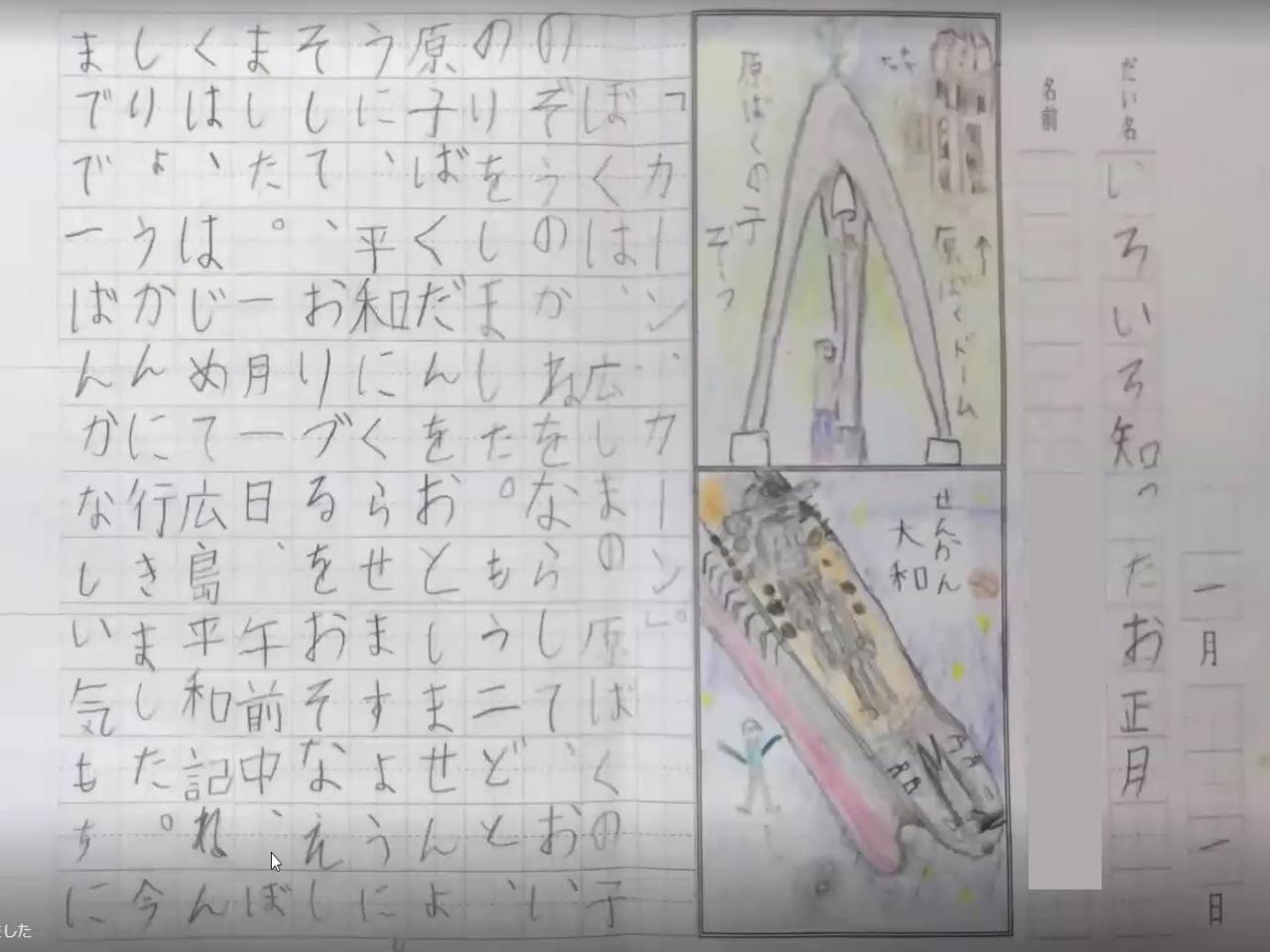

▽呉の大和ミュージアムに行った子。

▽それをしっかり調べて作文にして発表。

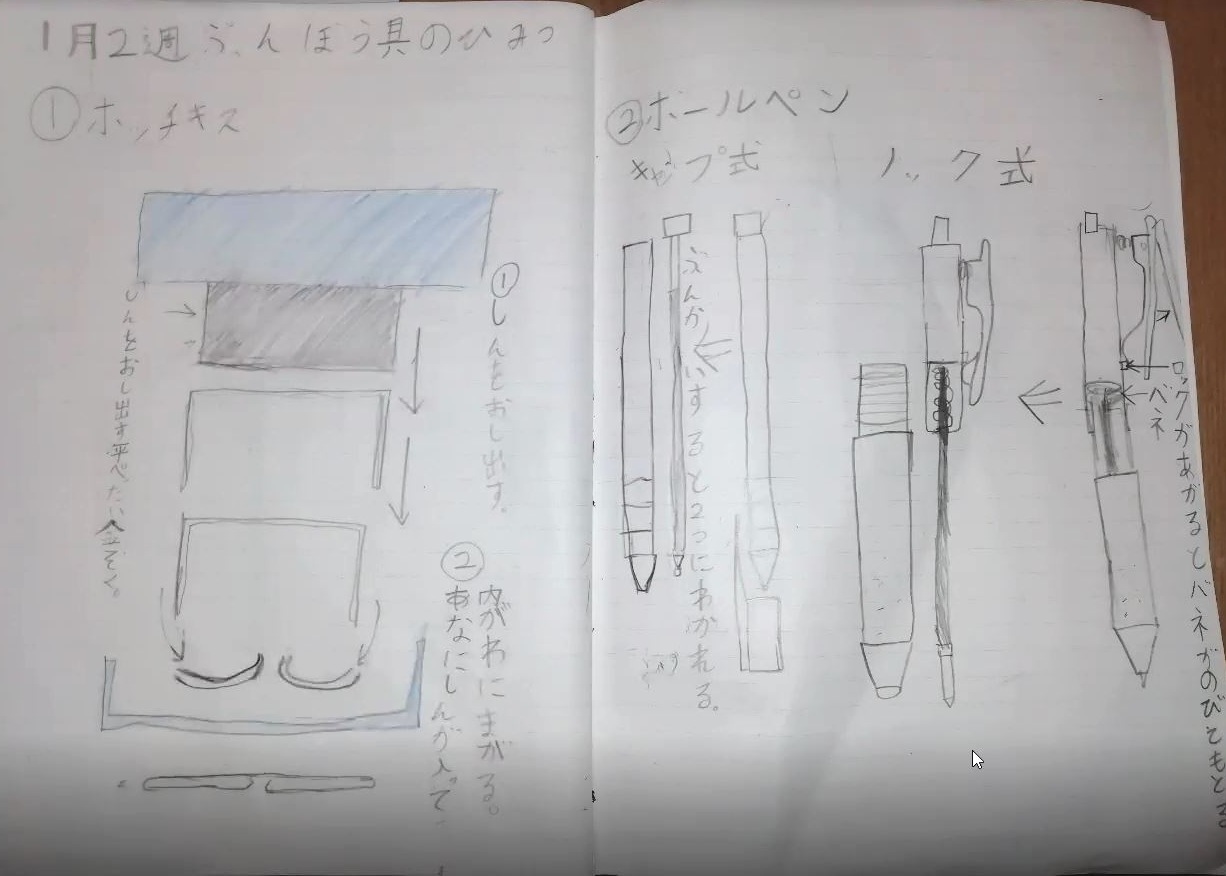

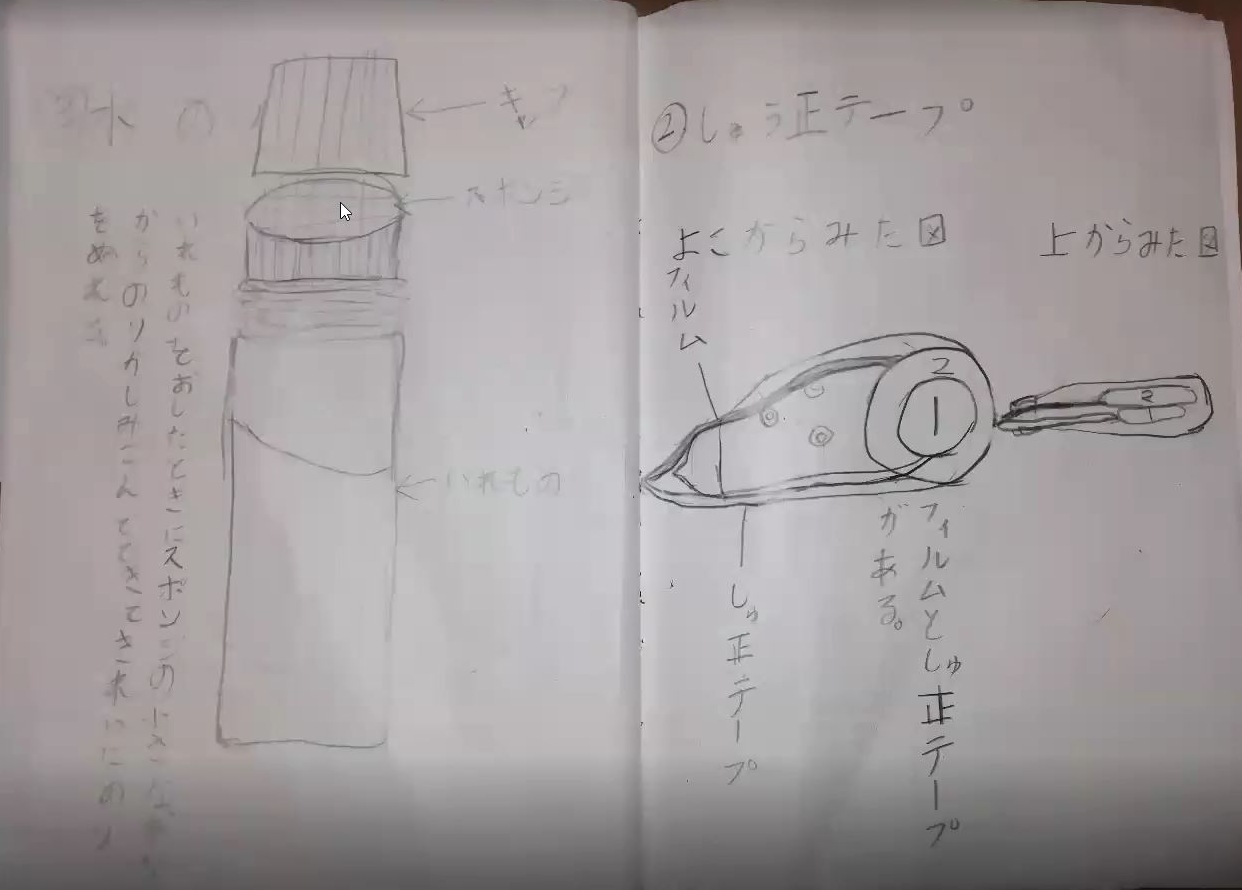

▽シャーペンを分解して中の構造を調べた子。

▽かなり詳しく仕組みを調べました。

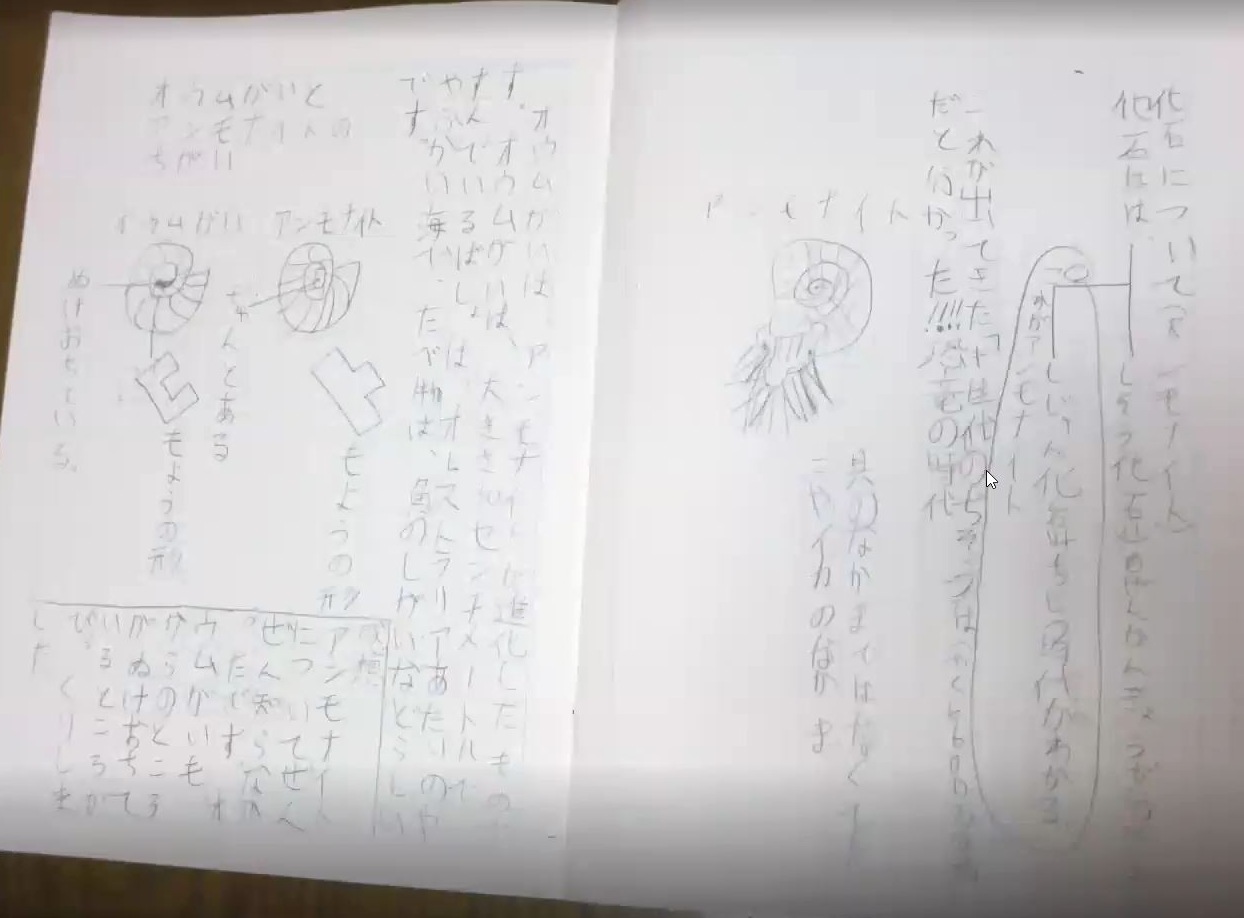

▽アンモナイトの化石を持ってきた子。

▽化石について研究したことを発表しました。

▽部分日食を観察してきた子。

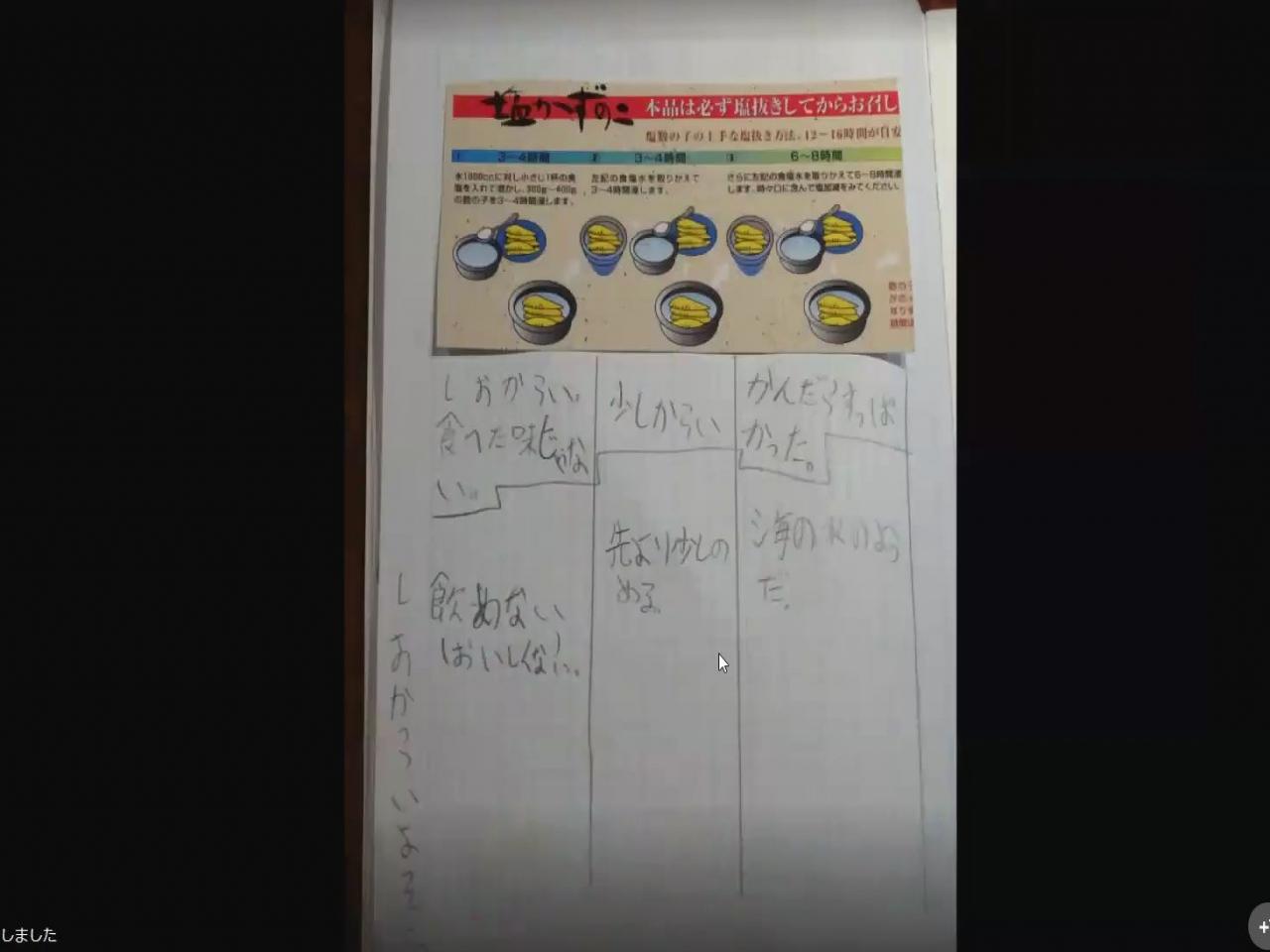

▽塩数の子の塩辛さを表にしました。

▽そして、みんなで暗唱の発表。

このように、自由に自分の発表したいことを、面白くしかも学問的に発表しているのです。

作文クラスも、これまでは文章だけの発表が多かったのですが、今後は構想図の段階で、プレゼンテーションになるような画像も組み合わせてアップロードするようにしていきたいと思っています。

子供たちの意欲は、賞や罰で引き出せるものではありません。

遊びに熱中する子を考えてみるとわかるように、友達と自由に交流できることが意欲の源泉になっているのです。

言葉の森では、今後、この発表型のオンラインの作文クラスを広げていく予定です。

日本中に、この楽しい作文クラスを広げるために、教える先生もたくさん必要になります。

今、森林プロジェクトの先生で、寺子屋オンラインの講師をやってくれる人を募集しています。

知識の詰め込みでない、知識の詰め込みよりもずっと考える力のつく作文の勉強をオンラインで広げていきましょう。

オンライン作文の無料体験学習を募集中。

対象は、新小1から社会人までですが、同学年に近い5、6人のクラスを作るので、当面、小1から小6までの生徒を中心に募集します。

もちろん、中学生、高校生も体験学習ができますが、人数の関係でオンラインクラスにならない場合は、個別電話指導のクラスでの体験学習になります。

作文の無料体験学習

※体験学習は、個別電話指導クラスと、オンライン少人数クラスのどちらでも選べるようになっています。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

今、教育は大きく変わろうとしています。

それは、これからの勉強が、子供がため息をつくような勉強ではなく、笑顔で参加するような勉強に変わっていくということです。

そして、苦しい勉強を我慢してやる子より、自分の好きな勉強に熱中する子の方が、確実に実力がついていくのです。

昔の教育では、苦しいことを我慢してやることも必要でした。

それは、みんなが同じ方向に向かって進んでいて、電卓もスマホもインターネットもない時代だったからです。

今は、みんなが自由に方向を選べる時代です。そして、利用できるツールは飛躍的に増えています。

そういう時代は、楽しいことに熱中することが勉強になります。

そして、その楽しさを建設的な方向に向かわせるのが、友達との知的な交流なのです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。寺子屋オンライン(101) 寺オン作文クラス(2)

東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校 ヴァイオリン専攻 T.K.さん

(担当講師より)

幼稚園の頃から言葉の森で頑張ってくれているT.K.さんが東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校 ヴァイオリン専攻で合格されました。

実技が四日間、筆記・面接が一日、合計五日間の試験を乗り切っての清々しいお声を聞いていたので、合格の知らせを本当に嬉しくかみしめております。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。合格情報(27)

■小学校低学年から読書を生活習慣に位置づける

小学校低学年の時期は、書店にも図書館にも読む本がたくさんあります。また、テレビゲームやインターネットなどの環境も、親の力でコントロールすることができます。

この時期は、読書を毎日の生活習慣に位置づけるということを優先して取り組んでいきましょう。そのためには、読書の時間を毎日必ず確保することが必要になります。

習慣というものは、日々欠かさずに続けていくことで定着します。何かの習い事があって遅くなる日は読書をしないというようなことがあると、習慣づけは難しくなります。読書習慣は、どの勉強や習い事よりも優先させるつもりで取り組む必要があります。そのためには、読書時間を夕方だけでなく、朝食前に確保するのも一つの方法です。

■小学校中学年は多読によって速度力を身につける

小学校中学年の時期は、読書のジャンルが広がり、読書量も増える時期です。この時期に読む本は、書店や図書館でも充実しています。ときどき、「どういう本を読ませたらいいでしょうか」という質問を受けますが、小学校低中学年の時期の読書選びは、困ることはありません。書店に行けば、フォア文庫、青い鳥文庫、岩波少年文庫など、出版社がこれまでに人気のあった本を再編集して出版しているシリーズが多数あります。この中で、子供が興味を持ちそうな本をどんどん読ませてあげればいいのです。

本というものは、最初は難しくてつまらなそうに見えても、読み進むにつれて読む力がついていき、最後には面白くなってくるという場合がほとんどです。特に、小学校中学年のころまでは、本の内容に対する好みの個人差はほとんどありません。「子供が興味を持って読んでくれるような本を」と考えるよりも、何しろたくさんの本を読ませて読む力をつけるというのが、この時期の課題です。

■小学校高学年からは難読に挑戦

小学校高学年は、中学受験とぶつかるために、読書習慣が途切れやすい時期です。この時期は、これまでと同じように多読を続けていくことは時間的にもできません。また、読書力は、当面の受験のための国語力とは部分的にしか結びつきません。中学受験の国語力として要求される能力は、普通の読書力ではなく、難しい文章を読む力(難読力)だからです。

高学年の読書は、限られた時間の中で、量よりも質を考えて読む力をつけるということになります。読書をする時間が取れない場合は、入試用の国語の問題集を読書代わりに読むというようなことも必要になります。

受験に追われている時期も、わずかずつでも読書の習慣を継続していくというのが、この時期の課題になります。細々とでも読書習慣を維持していくことによって、中学生以降の読書生活の継続が可能になるのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。読書(95)