横浜サイエンスフロンティア高校 T.I.さん

(担当講師より)

作文もメキメキと上達していましたが、勉強もコツコツとがんばっていたのだと思います。

特色検査(自己表現検査)では、言葉の森で勉強したことがとても役に立ち、合格したのは言葉の森のおかげと、お母様よりうれしい言葉をいただきました。

合格、おめでとう!

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。合格情報(27)

小学生時代の学力の基本は読書です。

特に小学4年生までは、勉強面で難しいことはないので、読書さえしていれば学力の面での心配は要りません。

逆に言うと、小学4年生でいくら学校の成績がよくても、読書量が少ない生徒は学年が上がると成績が頭打ちになります。

それぐらい、子供の勉強生活で読書の役割は重要なのです。

よく、どういう本がよいかと聞かれることがありますが、よい本を選ぶこと以上に大事なのが、毎日読む習慣をつけることです。

読書好きになるから本を読むようになるのではなく、毎日読む習慣を続けるから読書好きになります。

本を読まない子は、いい本がないから読まないのではなく、読む習慣がないから読まないのです。

しかし、もちろんよい本というものはあります。

例えば、教室でよくすすめる「宇宙人のいる教室」(さとうまきこ著)は、どの子も貸すと一日で読んできます。内容は、大人が読んでも面白いものです。しかし、何の賞も取っていません。

昔は、よい本の選び方を聞かれると、日本の読書環境は充実しているので、小学4年生までは、書店に行って並んでいる本がいい本と考えてよいと言っていました。(小学5年生以降はやや違いますが)

しかし、今はそれはあまり当てはまりません。なぜなら、子供におもねるような売れ行きよい本ばかりが積んであるので、子供は自然にそれらを選んでしまうからです。

いちばんいいのは、やはり図書館を利用することで、日曜日は家族全員で図書館に行って本を借りてくるという生活を家庭の文化にすることです。

図書館の子供向けの本は、物語文の本と説明文の本に分かれていることが多いと思いますが、説明文の本(ノンフィクションコーナー)には、書店ではなかなか手に入らない良書があります。

子供の興味や関心に応じて、説明文の本を読めるようにすると、読書の幅が広がります。

書店で本を購入する場合、参考になるのは本の奥付で、何度も印刷されている本はそれだけ多くの人に評価されている本なので、本を選ぶ際の基準になります。

また、これまでに人気のあった本をシリーズ化した、青い鳥文庫、フォア文庫などのコーナーがあれば、そのコーナーの中から選ぶようにすれば安心です。

しかし、子供は表紙と題名だけで本を選ぶので、必ず一緒に行ったお母さんが中身を見てみることです。

インターネットを利用して本を購入する場合、全国学校図書館協議会の課題図書が参考になります。

全国学校図書館協議会のウェブサイトにも、これまでの読書感想文の課題図書の一覧表があります。

http://www.j-sla.or.jp/contest/youngr/pastbook/612015.html

これらの本の中で古いものは、1円で買えるものがあるので(送料が250円かかりますが)、良書を選ぶ参考になると思います。

インターネット端末で読める本には、まだ子供向けの本が少ないようですが、いずれもっと普及するようになるはずです。

1冊の本を6台の端末(PCも含む)で共有できるので、家族全員で同じ本を読むことができます。

読む習慣をつけることとよい本を選ぶことが読書生活の両輪ですが、それらを実現する方法として、作文クラスと発表学習クラスで毎週行っている読書紹介があります。

毎週の読書紹介で本を読む習慣ができたとか、他の人の紹介してくれた本を参考に読書の質が変わったとか、みんなに紹介する手前よい本を読むようになったとかいう声が出ていました。

やはり、子供は親や先生に言われてやるよりも、友達がやっているのを見てそれをやるほうが自然にできるのだと思います。

昨日の、保護者懇談会の質問時間には、読書に関する話がかなりありました。

(ただし、下記の動画は資料の説明だけで、質問時間での話は載せていません。)

▽新小3・小4保護者懇談会資料の説明(2109.3.12)

https://youtu.be/oroKVPOqDvs

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

子供の知的生活の基本は読書です。

特に小学4年生までは、家庭では勉強よりも読書が優先です。

宿題が多くて読書をする時間がなかったら、お母さんが宿題をやってあげるぐらいです。

読書さえできれいれば、勉強はできてもできなくても関係がありません。

読書力のある子は、勉強をやればすぐにできるようになるからです。

親は子供にいい本をすすめる必要があります。

今の社会では、子供におもねる本が増えています。

怖い本とか、気持ちの悪い本とか、「おしり」とか「うんこ」とかばかり書いてある本です。

子供は、もっと美しい感動のある本の面白さを味わうべきなのです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。読書(95)

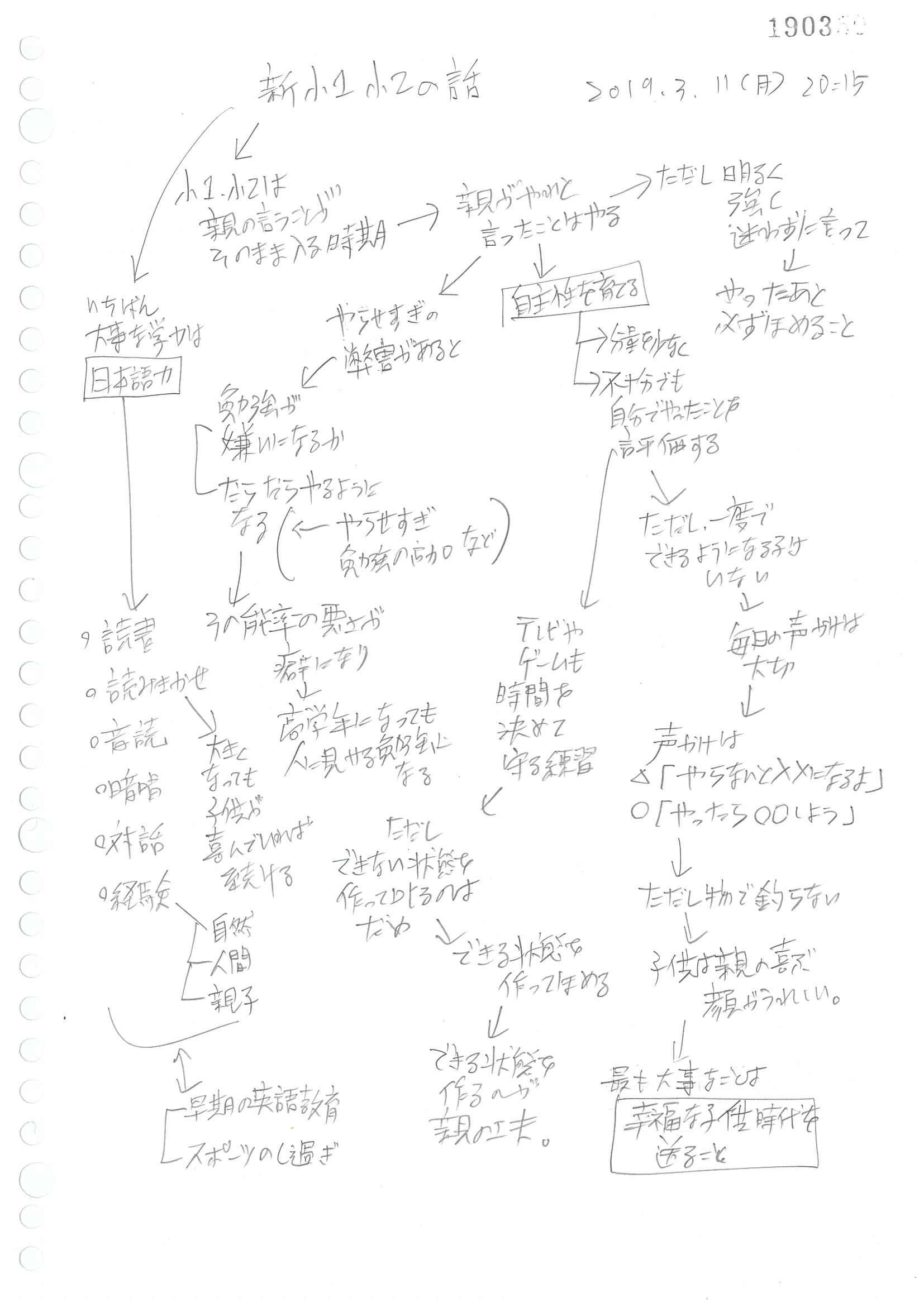

下に掲載したのは、昨日の新小1、小2の保護者懇談会の冒頭の説明資料です。(約10分)

保護者の方から、質問を受け付けました。

その中で、子供が作文をいやがる、音読がわずか数行なのにいやがる、どうしたらよいかという質問がありました。

小学校低学年のころは、幸福な子供時代を過ごすことが第一ですから、いやがるようなことはしない方がいいのです。

しかし、それでは何もしないことになってしまうので、いやがらずに楽しくやれるような工夫をすることです。

そのためには、子供に「勉強させる」という考え方ではなく、「子供と一緒に知的で創造的な生活を楽しむ」という考え方で考えていくといいのです。

作文の場合であれば、親子で作文の題材を探しに行く、親子で作文の構想図を書く、親子で作文を書く、又は、寺オン作文クラスで同じ学年の友達と一緒に勉強する、というようなやり方です。

何もしないでぼんやり過ごすよりも、そういう積極的な生き方で暮らした方が楽しいからです。

音読の場合であれば、親子で一緒に読む、親子で暗唱の練習をする、又は、先ほどと同じですが、寺オン作文クラスで暗唱の発表をするというようなやり方です。

そして、どの場合も、そのあとは大いに褒めるのです。その褒め方も、かなりオーバーに喜んで褒めるのです。

子供は褒められるのがうれしいというよりも、お母さんが喜ぶ姿を見るのがうれしいからです。

子供がつまらなそうな顔をしていたら、どうしたらおもしろくできるかを考えて、その場でいろいろ工夫してみるのがお母さんの役割です。

その工夫というのも、それほど時間をとるものにする必要はありません。

いちばん簡単にできるのは、親子で楽しくお喋りをすることです。

何しろ、子供が笑顔で過ごせる時間をできるだけ長くすることが、小学校低学年の生活の基本です。

いやいや勉強させるよりも、笑って過ごす方が、子供はずっとよく成長するからです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

昔の子供は、勉強は学校でするもので、家に帰ったら遊んでばかりいました。

そして、遊びが終わると、ほかにすることがないから、親子で話をしたり本を読んだりしていました。

それが子供の知的生活だったのです。

今は、学校から帰って、ドリルを解くような勉強をしぶしぶやったら、あとは、テレビを見たりゲームをしたりという受け身の生活で時間を過ごす子が多いと思います。

知的生活のトータルで考えると、昔の子供の生活の方がずっと知的だったと考えることもできます。

大事なのは、勉強らしい外見ではなく、子供が積極的に何かに取り組んで生きているということなのです。

低学年のころの勉強は、問題集を解かせるよりも、親子で知的な生活を楽しむようなものにしていくといいのです。

今だったら、子供に、「今度の日曜日、お父さんと一緒にオタマジャクシとりに行こうか。どういうところにいるか調べといて」というようなことが、知的な生活です。

そういう楽しい生活の方が、子供の頭はずっと活性化するのです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。小学校低学年(79)

作文の学習で大事なことは、書いたあとの添削ではなく、書く前の準備です。

書く前の準備がしっかり行われていれば、作文は自然に充実したものになります。

そして、充実した作文を書くことが実力になります。

これがもし、あまり準備をして来ずに適当に作文を書いたとしたら、そのあといくらていねいな添削をしても、作文力は上達しません。

いい作文を書こうとするから、作文力がつくのです。

いい作文を書こうとする意欲は、友達との交流の中で生まれます。

先生の評価ももちろん大切ですが、学年が上がるほど、子供たちは先生よりも友達の目を意識するようになります。

寺オン作文クラスでは、生徒一人ひとりがその週に書く作文の準備を発表します。

そして、その発表に対して、やはり生徒一人ひとりが質問や感想を言います。

この発表と感想は楽しいものですが、ここであまり時間をとると、肝心の作文の実習時間が少なくなってしまいます。

そこで、発表の時間も感想の時間も、できるだけ設定した枠内で行うようにしてもらいます。

寺オン作文クラスの運営は、まだ始めたばかりですが、参加する生徒はどの子も生き生きと発表し感想を述べ、作文も毎回力作を書いています。

これからの作文教育は、この少人数クラスの形で発展していくと思います。

以下は、かなり長い、音声だけの動画ですが、子供たちが楽しく発表し感想を述べている様子がわかると思います。

▽寺子屋オンライン作文の授業の中での発表と感想(土900-0309)

https://studio.youtube.com/video/JH1yb3y8pIM/edit

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

寺オン作文クラスの授業の様子です。(音声のみ)

オンラインなので、直接会ったこともない子供たちが、昔からの友達と話すように楽しげに話している様子がわかると思います。

最初は話すのが苦手だったような子も、慣れてくればすぐにみんなと同じように話をします。

しかも、作文の準備や読書紹介という話す内容があるので、誰でも話をしやすいのです。

この日は、次の週からクラスを分けてしまうという、全体で話すのは最後の週なので、発表と感想の時間をゆっくり取りすぎてしまいました。

しかも、この授業のあと、子供たちどうしで読書紹介もやってもらったので、そのあと作文を書くと、昼近くまでかかった子もいるのではないかと思います。

次回はもっと手短にできると思います。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。作文教育(134)

千葉県立千葉高等学校

昭和学院秀英高等学校

渋谷教育学園幕張高等学校

志学館高等学校(SS特待) T.N.さん

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。合格情報(27)

京都市立堀川音楽高校指揮科/相愛高等学校作曲科 K.Y.さん

(保護者の方より)

この度受験コース前よりお世話になり作文の作り方、文章の書き方等、ずいぶんと大人っぽくなった様に思います。本をよく読む習慣がついていないので文を作るのも苦手としておりましたが、先生のコメントをいただきながら少しずつ毎週積み重ねたものが本人の実力になっていったと思います。また学校生活が落ち着きましたら、今度は国立大学へ進路にむけてまたご指導お願いします。

(担当講師より)

ご進学おめでとうございます。理想の未来に近づいてください。心より応援しております。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。合格情報(27)

3月21日(木祝)に読解検定を行います。

https://www.mori7.com/jform_pre.php?f=dks201903

その学年別問題文のページができました。

https://www.mori7.com/dokken/

問題文の量が多いので、あらかじめ読んでおいていただくように問題文は別途郵送します。

海外から受検される方は、申し訳ありませんが、ウェブからプリントしてくださるようお願いいたします。

問題は、試験日当日に公開します。

その問題を見て45分間で解き、ウェブから解答を送信していただくという形になります。

ウェブからの送信ができない方は、お電話で解答番号を言っていただく形でも結構です。

▽高校3年生の問題文のサンプル

(こういう問題文が4つあります)

ウェーバーは 読解検定長文 高3 冬 1番

ウェーバーは、十九世紀ロシアの

文豪、トルストイに非常に注目していて、合理化の問題を考えるときにトルストイにたびたび

言及しています。

そのトルストイの『人生論』の中にこんなエピソードが

紹介されています。

あるところに水車小屋で粉ひきをしている男がいました。

彼は自然の

恵みの中で朝から晩まで

一生懸命働いていたのですが、あるとき水車のメカニズムに興味を持ちます。そして、水車が引きこまれてきた川の水によって動いていると理解すると、今度は川の研究に熱中してしまい、気がついてみれば、本来の仕事である粉をひくことを忘れてしまっていた――というものです。

トルストイのテーゼは

徹底的に「反科学」です。科学はわれわれが何をなすべきかということについて何も教えてくれないし、教えてくれないばかりか、人間の

行為がもともと持っていた大切な意味をどんどん

奪っていくと考えました。

漱石も

彼らとまったく同じことを言っています。

「

野蛮時代で人のお世話には全くならず、自分で身に

纏うものを

捜し出し、自分で

井戸を

掘って水を飲み、

又自分で木の実か何かを拾って食って、不自由なく、不足なく、不足があるにしても苦しい顔もせずに

我慢をして居れば、……生活上の知識を一切自分に備えたる点に

於て完全な人間と

云わなければなりますまい」(講演『道楽と職業』)

だからと言って、

漱石もウェーバーも、進んでいく時代の流れには

抗えないと考えていました。ウェーバーの言葉を借りれば、「認識の木の実を食べた者は、もう後には

戻れない」のです。

このような中で、私たちはどのような知性のあり方を信じ、あるいは選びとっていったらいいのでしょうか。

人類学者の

レヴィ=ストロースが言う「ブリコラージュ」的な知の可能性を探ってみることです。ブリコラージュとは「器用仕事」とも訳されますが、目前にあるありあわせのもので、必要な何かを生み出す作業のことです。私はそれを拡大

解釈して、中世で言うクラフト的な熟練、あるいは身体感覚を通した知のあり方にまで∵

押し広げてはどうかと考えています。

科学万能の流れの中で、迷信や宗教などは

駆逐されていきましたが、それらは完全に消えたわけではなく、ニーチェ的に言うと「背面世界」となってこの世の

片隅にちりばめられて残りました。その中に「土発的」な知(自然の移ろいの中に生きて、そこから発するような知)の伝統がささやかに息づいていました。

それらは一時

絶滅寸前までいったのですが、いままた少しずつ見直されているような気がしています。

じつは、このことを考えるたびに、私は自分の母のことを思い出すのです。母は、言わば前近代的な宗教の伝統や習慣を守って生きていた人でした。四季の行事、

歳時記的なこと、人の生き死に、成長、

衰退への考え方など、そのありようはまるで

旧暦の世界のようでしたが、

驚くべきことに、それは

循環を

繰り返している自然の

摂理とぴったり

一致していました。ですから、人間が本当に知るべきことは何なのかを考えるとき、そこにもヒントがあるような気がしています。

(

姜尚中『

悩む力』による)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

読解検定の問題文のページを公開します。

この読解問題を解き、自分がどこが合っていてどこが間違っていたかを理詰めに理解すれば、国語の成績は必ず上がります。

これは、これまで教えた中学生も、高校生も例外なく姓ぜきが上がったからです。

ただし、基本的な読む力は必要なので、理詰めに解く解き方を理解してもなかなか成績が上がらない場合は、問題集読書を並行してやっていく必要があります。

解く方法と読む力の両方があれば、国語の読解問題は完璧です。

そして、余った力は作文力を向上させる方に回せばいいのです。

読解検定の問題は、「読解・作文力が身につく本」に書いてある読解問題の解き方をもとにして作られています。

この検定試験で理詰めに解く解き方を身につければ、国語の成績は安心です。

ただし、読む力の基本は必要なので、難読力と速読力は、問題集読書でつけていく必要があります。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。国語力読解力(155)

3月11日が人生の転機になった人は多いと思います。

日下公人さんは、終戦で戦前派と戦後派の区別ができたように、3.11で震災前派と震災後派の区別ができると述べていましたが、それほど、日本人にとっては歴史的に時代を画する出来事だったのです。

そして、多くの人が日本を守るために何ができるかを考えました。

私がよく本を読んでいるすべての著者が、ひとりの例外もなく、日本を守るための提言を数ヶ月もたたずに書いていました。

私も、自分に何ができるかを考え、言葉の森を作文教育という狭い範囲の教育に留めるのではなく、もっと広く日本の教育全体をよくするような仕事をしなければならないと思いました。

そして、当時広がりつつ会ったウェブ会議システムを使って、子供たちの創造性を育てる教育を、これまでの作文教育を発展させる形で広げていこうと思ったのです。

そのときに考えたのが、日本の教育をどう変えるかということで、それが、「受験から実力へ」「学校から家庭へ」「点数から文化へ」「競争から創造へ」という四つの大きな方向でした。

そして、ウェブ会議を利用した自主学習コースや、読書実験クラブや、思考発表クラブを立ち上げ、それが今、発表学習クラスや寺オン作文クラスやオンラインの親子作文コースという形に発展しています。(自主学習コースの改良は、このあと行う予定です。)

Zoomというウェブ会議システムを利用した全員参加型の少人数オンライン教育は、大きな可能性を秘めています。

それは、これまでの教育以上に子供たちの実力をつけ、家庭での親子の関わりを深め、共感と思いやりの文化を育て、子供たちの創造性を伸ばしていると思うからです。

ただ、はっきりした数値上の成果が出る性格の教育ではないことと、ウェブ会議というものが敷居が高く感じられるだろうことから、まだ大きく広がるにはいたっていません。

この寺子屋オンライン教育のネットワークを全国に広げ、自然合宿と結びつけた新しい教育を作り、日本をよくしていくことが言葉の森のこれからの目標です。

しかし、3.11のあと、日本の社会はよくなっているようには見えません。

少子化が進み、多くの人が物事を後ろ向きに考え、古い利権体質が今も存続し、日本をいい国にしようという思いを共有する場があまりにも少ないように思います。

そして、教育という身近な分野に限ると、本を読めない子、文章を書けない子の割合が、以前よりも増しているように感じられるのです。

もちろん、読書が好きで、優れた個性的な文章を書き、学力もあり、思いやりもある子というのは、いつも一定の割合でいます。

しかし、普通の家庭で、親も普通のきちんとした人でありながら、子供が極端に読書も作文も苦手だという子が増えているように思います。

新井紀子さんの「AI vs. 教科書が読めない子どもたち 」を読むと、それが単に自分の感覚的なことではなく、実際に日本の子供たちに起きている読解力、思考力の低下の反映らしいということが推測できます。

今の日本の社会がよくなっていないどころか、これらの子供たちがそのまま成長すれば、日本はこれまでよりも更に経済も文化も停滞した国になるということなのです。

しかし、これらの問題を解決する展望は、私なりにはっきりしています。

それは、寺子屋オンライン形式の少人数の全員参加型のオンライン教育を、森林プロジェクトの講師によって全国に広げていくことです。

少人数の全員が発表できるオンラインの教育であれば、読書力がつき、作文力がつき、コミュニケーション力がつき、共感力が育ち、家庭での親子の関わりが増え、単なる点数を競う教育ではなく、それぞれの子供の個性と創造性を生かす新しい教育ができると思います。

これが、3.11から始まった私と言葉の森の原点です。

たとえ歩みは遅くても、この道を貫いていきたいと思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

3.11のあと、誰もが日本をよくしようと思ったはずなのに、まだ目標とする状態からははるかに遠いところにいます。

私は、日本の問題の根本に、子供たちの教育の問題があると思います。

日本をよりよい国にするために、子供たちの創造性と思考力と感受性を育てる教育を進めていきたいと思っています。

2011年3月11日から、あっという間の8年間でした。

確かに、日本の政治に求心力が増したことと、インターネットで真実の情報に触れる機会が増えたというプラスの面はありますが、まだ古い利権体質は残っているし、何よりも新しい社会の展望を述べる人が少なすぎる気がします。

これからの日本に必要なのは、批判よりも建設です。

自分たち個人の生活は、日本という全体と結びついていることを自覚して、新しい社会の建設に貢献していきたいと思います。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。東日本大震災(15)