■目的

言葉の森の生徒どうしの交流と勉強。(言葉の森の生徒以外の人も含む)

言葉の森の家族どうしの交流。

家族のキャンプに、言葉の森合宿所を宿泊場所として利用でき、併せて子供どうしの交流や勉強も行うというイメージです。

したがって、今回は子供だけの参加はありません。

■内容

ほぼ素泊まりで、ベッドとシュラフで寝ます。(畳の部屋と布団もありますが数が限られています)

家族で同室で宿泊することも、子供が子供だけで別の部屋で子供どうしで宿泊することもできます。

お風呂は合宿所にありますが、近所の温泉に行くこともできます。

食事は近所のレストランなどで済ませます。

夕食は調理することもできます。

朝は読書の時間、夜は勉強の時間を取ります。(参加は自由)

車で近くの川や温泉やプールなどに遊びに行きます。(参加は自由)

■宿泊場所

言葉の森那須合宿所

325-0303 栃木県那須郡那須町高久乙3374-48 電0287-73-5794(ただし固定電話は出られないことが多いので、連絡は携帯にお願いします)

■連絡先

・0120-22-3987(言葉の森)

・080-6523-5004(中根)

・080-2027-3953(中根)

■アクセス

自動車で来られる場合、那須塩原駅から30分ほどかかります。

「那須サファリパーク」まで来ると、言葉の森の看板がありますから、その看板を目印においでください。(那須サファリパークから車で3分、徒歩20分)

カーナビで目標地点を電話番号で検索する場合、現在の電話番号がまだ対応していないときは、この合宿所のもとのペンションの電話番号で検索してください。(0287-74-3180 高原の月)

土日は、幹線の国道17号線が混雑しますので、自動車は、那須塩原駅→那須ガーデンアウトレット→西岩崎ポケットパーク→繭の里→清流の里→那須サファリパークという経路でおいでください。

土日に、東北自動車道を利用して東京方面から来られる場合、那須インターの手前の西那須野塩原インターで降りた方が混雑しません。西那須野塩原インター→西岩崎ポケットパーク→繭の里→清流の里→那須サファリパーク→言葉の森合宿所。

那須塩原駅の隣の黒磯駅から那須サファリパーク経由湯本温泉行きのバスが運行されています。

http://toya108.jp/public/_upload/type017_39_2/file/file_15226543704.pdf

サファリパーク入口(下丸子)で下車して、合宿所まで徒歩20分です。

※バスの運行表は変更があるかもしれませんので、必ず事前にお確かめください。

■定員

大人、子供含めて合計で1日20人まで。

■期間

4月29日(月)~5月5日(日)の間で自由に選択。

■集合解散

マイカーで合宿所に来ていただくことができます。(駐車場あり)

マイカーで来られる方は、合宿所に朝9時以前、又は、夜17時以降の時間帯においでください。

(それ以外の時間帯は不在のことがあります)

新幹線で来て、言葉の森の送迎の車を利用する人は下記の時間に待ち合わせをします。

毎日、合宿所から那須塩原駅に迎えに行きます。駅に着く時刻12:30

毎日、合宿所から那須塩原駅に送りに行きます。駅に着く時刻11:30

■那須塩原駅

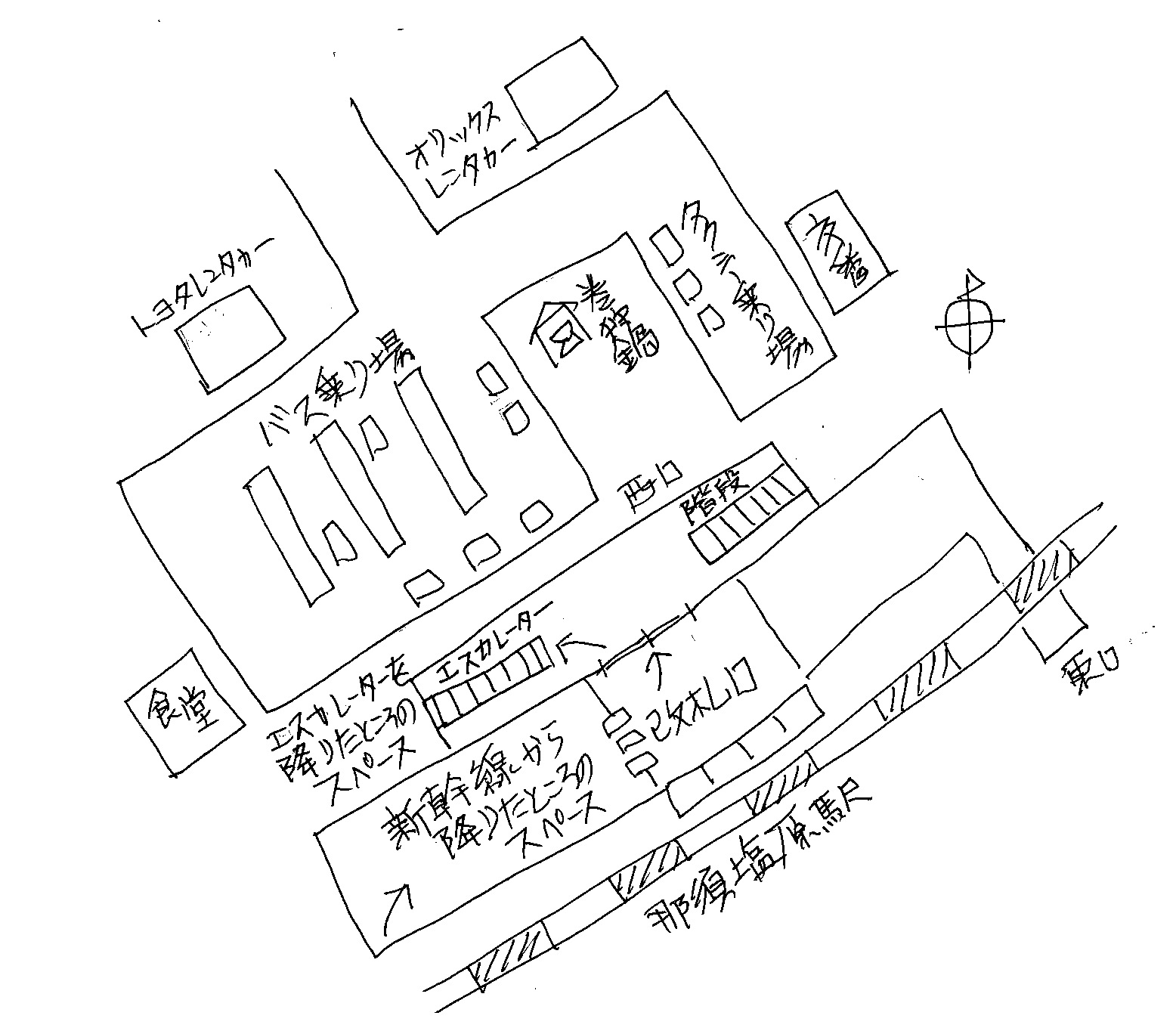

電車で来る方は、那須塩原駅西口のエスカレーターを降りたところのスペースで待ち合わせをします。

■スケジュール(それぞれのスケジュールの参加は自由です)

朝食は、徒歩5分のところにあるペニーレインが朝8時に開店します。そこでパンを買って、戸外のテーブルで食事をすることができます。

車で10分ほどのところにセブンイレブン一軒茶屋店があるので、そこで弁当やパンを買ってくることもできます。

車で15分ほどのところにスーパーダイユーがあり、そこで食材を買ってきて合宿所で調理することもできます。

900~1000、子供たちの読書時間とします。参加は自由です。

1000ごろから、近所の公園や川やプールに車で遊びに行きます。(片道40分程度)参加は自由です。

途中のスーパー又はセブンイレブンで昼食の弁当を買っていきます。

遊びに行く場所の候補は、那須野が原公園のプール、蘇水公園の川などです。参加者の相談で決める場合もあります。

1600ごろ、遊びから帰ります。

大人は、近所の散策や温泉に行きます。参加は自由です。

子供は、読書や作文の勉強の時間を1時間単位で取ります。これも参加は自由です。

2000ごろから子供は就寝。

2100ごろから、保護者の交流。参加は自由です。

■参加費

1泊の料金は以下のとおりです(ご家族に言葉の森の生徒がいる場合)

大人(中学生以上) 4,000円

子供(小学生) 3,000円

幼児 2,000円

(ご家族に言葉の森の生徒がいない場合はそれぞれプラス500円となります)

2歳以下 無料

言葉の森の生徒は、参加費をキャンプ実施後の翌月の受講料から引き落としさせていただきます。

言葉の森の生徒以外の方は、参加費を4月26日までに下記の口座にお振込みください。

三井住友銀行 港南台支店 普通 6599615 株式会社言葉の森

その際、お振込名に、お名前とともに、フォーム送信後に表示されるカタカナのコードを入れておいてください。

■キャンセル規定

キャンセルについては、次のようにさせていただきます。

4月24日まで…キャンセル料なし

4月26日まで…参加費の50%

4月28日以降(無連絡も含む)…参加費の100%

■持ち物(個人で用意するもの)

| みんなにおすすめの本3冊(読書の時間に回読をしますので表紙と背表紙に名前を書いておいてください) | |

| 川遊びでブヨなどがいる場合がありますので、長袖長ズボンもご用意ください。 | |

| お風呂セット(石けん・シャンプー・タオル・バスタオルなど自分で使うもの) | |

| 水(水500ml程度をペットボトルで持ってきてください。水筒は使いません。) | |

| 保険証 | |

| 筆記用具(鉛筆・シャーペン、消しゴム) | |

| 着替え(できるだけ名前を書いておいてください) | |

| 下着 | |

| 寝間着 | |

| 水着 | |

| 水泳帽(プールに行く場合に使います) | |

| タオル | |

| 濡れたものを入れるビニール袋 | |

| マリンシューズ(川で遊ぶときに使う濡れてもよい滑りにくい靴。ビーチサンダルは不可) | |

| 遊ぶときや自炊のときに使う軍手 | |

| 水のあるところで遊ぶときに、体の冷え、紫外線、擦り傷などから守るためのラッシュガード(長袖長ズボンがおすすめ) | |

| 小さいリュック(出かけるときに両手が空くように。中身はお弁当や水着や雨具など少量) | |

| 雨具(上下セパレートタイプのカッパ) | |

| 帽子 | |

| 歯ブラシ | |

| ポケットティッシュ | |

| 靴は履き慣れたもの | |

| その他必要な薬などがあれば | |

■参加申込み

参加フォームからお申し込みください。

同学年・同性の生徒のいる日程を選ぶと楽しく過ごせます。

https://www.mori7.com/jform_pre.php?f=stg2019gw

(フォームには、参加する日から帰る日までそれぞれの日に参加申込みを入れておいてください。調査票などのデータは初日だけ入れておいてくだされば結構です。)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

4月20~21日の横浜の読書読解作文キャンプに続けて、4月29~5月5日に参加日自由のゴールデンウィークの那須家族キャンプを企画しました。

日にちが迫っていますが、連休の予定にまだ空きのある方はぜひご参加ください。

親子の交流に加えて、子供どうしの交流もできる機会になります。

ゴールデンウィークの那須家族キャンプは、どなたも参加できます。

例えば、言葉の森の元生徒で社会人になっている方も参加できます。

また、言葉の森には関係しないが面白そうだから参加したいという方も大歓迎です。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。合宿(14)

3月21日の読解検定は、言葉の森の生徒を中心に28名の方が受検しました。

当日、ネットがうまくつながらない人や欠席した人もいたので、実際には25名の受検でした。

読解検定は、点数をつけて評価することが目的ではなく、読解力をつけることが目的の試験です。

だから、点数が悪くても全然問題ではありません。

「小学生のための読解・作文力がしっかり身につく本」((以下、「読解・作文力が身につく本」)に書いてある読解問題の解き方を理解すれば、誰でも満点近い成績が取れるようになります。

3月の読解検定試験を集計してみると、受検した子は国語の得意な人も多かったはずですが、次のような結果になりました。

100点……16%

88点……24%

75点……36%

63点……12%

50点……12%

(問題数が8問なので、100点に換算するために1問12.5点で計算すると上記のような点数になります。)

100点の人は、よく考えて解きました。

これからも、読解検定試験を受けて、100点を取り続けていけば、読解問題については完璧な実力がつきます。

88点の人も、よく考えて解いたと思います。

間違えた1問の理由をよく考えれば、次回からは100点を目指せます。

75点以下の人は、漠然と解いた感じが強いと思います。

普通の国語の問題を解くには、それでもいいのですが、厳密に解くためにはもっと理詰めに考える必要があります。

お父さん、お母さんと一緒に考えて、間違えたところの理由をはっきりさせれば、次回からは百点を目指せるようになります。

次回は、必ずもっと高得点になると思いますから、がんばってください。

さて、4月の読解検定は、4月21日(日)10:00~10:45です。

ホームページに参加フォームを載せますので、

受検を希望される方は、4月15日までにお申し込みください。

▼参加フォーム

https://www.mori7.com/jform_pre.php?f=dks201904

■■読解検定試験の説明

●理詰めに解く読解問題です

この読解検定の試験問題は、「小学生のための読解・作文力がしっかり身につく本」の問題の解き方にもとづいて作られています。

物語文の問題も、説明文の問題も、理詰めに解くことによって国語力がつきます。

また、事前に問題文を読むことができるので、毎日の長文音読の教材としても使えます。

●家庭からオンラインで試験が受けられます

検定試験は、家庭からZoomに参加する形で受けられます。

進度は、小学1年生から高校3年生までのレベルで、社会人の方も受検できます。

問題の形式は選択式で、長文を読み、内容の合っている選択肢を選ぶという形の試験です。

試験時間は45分間で、スマホ又はタブレット又はパソコンで参加することができます。

検定料は、言葉の森の生徒以外の方は2,160円、言葉の森の生徒は540円です。

●お申し込みはホームページから

読解検定の受検を希望される方は、言葉の森ホームページのフォームよりお申し込みください。

https://www.mori7.com/jform_pre.php?f=dks201904

言葉の森の生徒以外の方は、検定料を3月10日までに下記の口座にお振込みください。

三井住友銀行 港南台支店 普通 6599615 株式会社言葉の森

その際、お振込名に、お名前とともに、フォーム送信後に表示されるカタカナのコードを入れておいてください。

言葉の森の生徒は、検定料を検定試験の翌月の受講料から引き落としさせていただきます。

●検定試験の流れ

▽読解検定のフォームからお申し込みください。

▽検定料をお振込みください。

言葉の森の生徒は検定試験の翌月の受講料と一緒に引き落としさせていただきます。

▽試験の手順の説明と、試験問題のもとになる問題文の長文が送られてきます。

問題文は、事前に読んでおいて結構です。

▽試験当日は、指定された時間までにZoomの会場にお入りください。

事前にZoomの会場の下見をしていただいて結構です。

試験中は会場から出ることはできません。

▽試験問題は、当日の開始時刻からホームページで表示します。

▽終了時間になったら、自分の解答を解答フォームのページから送信してください。 >

▽後日、試験結果と評価がウェブで個人別に見られます。

▽試験の結果を参考に、次の試験を受けられる方は、準備のために長文を読んでおいてください。

この事前に長文を読むことも読解力をつける勉強になります。

■■読書読解作文キャンプでも読解検定試験を受けられます

4月20~21日の読書読解作文キャンプ4月に参加される方は、横浜の教室で21日の朝10:00に受検します。

読書読解作文キャンプに申し込むと、自動的に読解検定を受検できることになります。

(受験料は、キャンプの費用に含まれています。)

▼読書読解作文キャンプ4月の申込みフォーム

https://www.mori7.com/jform_pre.php?f=stg201904

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

4月の読解検定試験は4月21日(日)10:00~です。

試験時間は45分間を予定していますが、3月の読解検定では、事前に問題の長文を読んでいたせいもあり、ほとんどの人が15分程度で終了していました。

しかし、100点を取ることを目的にすると、もう少し時間がかかるのが普通です。

3月の100点の人は全体の16%でしたが、4月の読解検定はもっと増えると思います。

4月の読解検定は、日程の都合で、読書読解作文キャンプと並行して行うことにしました。

キャンプに来た人は、教室で全員読解検定を受けます。

そして、100点の取り方を説明します。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。国語力読解力(155)

連休前の気候が暖かくなった時期に、読書読解作文キャンプ4月を行います。

日程は、4月20日(土)午後2時集合~21日(日)午後2時解散です。

前回、定員オーバーで参加できなかった人も、ぜひご参加ください。

今回の読書読解作文キャンプは、読書と作文のほかに、読解検試験も併せて行い、読解問題の解き方の授業も行います。

目標は、「よく遊び学べ」ですから、公園でのバーベキュー、プールでの水遊び、おふろの王様でのお湯遊び、ログハウスでの鬼ごっこなど、遊びの企画も豊富です。

参加対象は、小学2年生から小学6年生で、言葉の森の生徒だけでなく、ご兄弟やお友達も一緒に参加できます。

費用は、言葉の森の生徒は16,200円、言葉の森の生徒以外の方は18,360円です。(費用には、読解検定料も含みます)

定員は、8~10名で、基本は先着順ですが、男女比や学年のバランスを考えて、抽選になる場合があります。

お申込みは、参加フォームからお願いいたします。

https://www.mori7.com/jform_pre.php?f=stg201904

キャンプのしおりは、お申込みいただいた方にのちほどお送りします。

3月に行った読書作文キャンプの内容と基本的に同じです。

https://www.mori7.com/as/3639.html

▼那須の家族キャンプを計画中

4月29日~5月6日の範囲で、那須合宿所の家族キャンプを計画しています。

連休の予定をまだ決めていない方は、ぜひご検討ください。

▼横浜の読書作文キャンプは、5月、6月にも予定しています。

5月25日(土)午後2時~26日(日)午後2時

6月22日(土)午後2時~23日(日)午後2時

▼夏休み中の那須の読書作文キャンプは、7月~8月を予定しています。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

4月20~21日に、横浜で、1泊2日の読書読解作文キャンプを行います。

今回は、読書作文のほかに、読解検定も合宿の中で行い、読解問題の解き方の授業も行います。

対象は、小学2年生から6年生で、言葉の森の生徒以外の方も参加できます。

お申込みは、ホームページの参加フォームからお願いします。

3月の読書作文キャンプが人気だったので、4月にも読書読解作文キャンプを行うことにしました。

今回は、読解検定も行います。

「よく遊びよく学べ」の楽しいキャンプになると思います。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。合宿(14)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

作文の真の実力をつけ、合格力をつけるには、大手の通信教育や学習塾が片手間に行っている作文添削では間に合いません。

作文指導で最も長い伝統と実績を持ち、親身に教える講師のいる言葉の森で勉強をするのが最も近道です。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。受験作文小論文(89)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

今、世の中で活躍している人、ノーベル賞を受賞した人や、会社の経営をしている人や、さまざまな第一線で活躍している人の小学生時代に共通しているのは、早くから勉強を始めていい成績を収めていたことではありません。

むしろ、その反対に、遊んでばかりいて、いろいろないたずらもして、学校の勉強などそっちのけで、幸福な子供時代を送ったというような人が大半なのです。

しかし、知的な生活の面で共通していることがあります。

それは、読書が好きだったことです。

日本語の読み書きの力さえあれば、そのほかの勉強は必要になったときにすぐにできるようになります。

だから、小学生時代は、第一にたっぷり遊ぶこと、第二にたっぷり読書をすることです。

いろいろな習い事を短時間で細切れに詰め込むよりも、読書を中心にした自由で創造的な時間を作ってあげることです。

その読書と創造と親子の対話の中心になるのが作文です。

作文は、ただ文章の書き方を身につける勉強ではありません。

国語力も含めて、子供の思考力、創造力、共感力を育てる最も幅広い総合的な勉強なのです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。小学校低学年(79)

言葉の森は、最初、通学の作文教室でした。

作文を勉強するというニーズは、37年前の当時はほとんどなかったので、横浜を中心にしたいくつかの貸教室で十人前後の生徒を教える形で運営していました。

なぜ作文教室を始めたかというと、そこに面白い未来があると思ったからです。

国語や算数の勉強を教えるという方針は、最初からありませんでした。

勉強は、人から教わるものではなく、自分でやるものだと考えていたからです。

そのため、経営にはかなり苦労しました。

通学教室を運営していてしばらくすると、引っ越しなどで教室に通えなくなる生徒が出てきました。

それらの生徒から引っ越しししても作文の勉強を続けたいという声があったために、通信のクラスを始めました。

当時はウインドウズ3.1がウインドウズ95に切り替わるころで、ややこしい設定を克服すればインターネットが使えるようになりつつある時期でした。

そこで、どうせ通信にするなら、双方向のやりとりができるインターネットを活用しようと思い、ホームページを中心にした教室作りに着手しました。

そのインターネットがブレークしたのが2000年ごろで、やがて通信の生徒の方が通学の生徒よりも多くなりました。

そのうち、言葉の森の作文指導を見て、ベネッセやZ会や最近ではブンブンどりむが似たような作文指導を行うようになりました。

言葉の森の作文指導は、通学教室の延長で始めたものなので、紙のやりとりだけでなく電話による指導にも力を入れていました。

この電話指導が、生徒と講師の間のコミュニケーションを生み、その他の通信教育にはない人間的なつながりのある教室になっていました。

しかし、自分の中には、もっとリアルな人間関係が、生徒と講師の間だけでなく、生徒どうしの間でも必要だという気持ちがありました。

今の子供は、戸外の自然の中で友達と一緒に遊ぶという経験があまりありません。

人間のバランスの取れた成長のためには、自然と友達と家族と遊びと勉強のそれぞれの要素が必要です。

しかし、子供たちの多くは、学校と塾と非効率な勉強とゲームに多くの時間を支配されているようでした。

そこで、生徒と先生の電話による個別指導のほかに、ウェブ会議システムを利用した少人数のオンラインクラスを始めようと思いました。

そのきっかけになったのは、2011年の3月11日の震災でした。

日本を守るためには、自分なりにできることをしなければならないと思ったのです。

いろいろとやり方を考えて、大きな方向を定めました。

普段の勉強は家庭でいながらにしてできるオンラインの少人数クラスで行い、夏休みや土日の休みなどは、合宿で自然と友達と接する遊びと勉強の機会を作るという形の教室運営です。

それが、読書作文キャンプの発端です。

そして、教室の拡大に伴って必要になる人材は、森林プロジェクトの講師募集でカバーし、その講師自身も教室運営の中で自分の得意分野を生かせるようなシステムにしようと思ったのです。

この話をホームページの記事に書いたところ、生徒の保護者の方から、使っていない別荘地の土地があるからそれを譲ってくださるという話がありました。

そこで、その土地にログハウスを作り、合宿専用の教室を作ることにしました。

そこを将来、森の学校という名前にして、子供たちが長期間寝泊まりして勉強と遊びと交流ができるようにしようと思ったのです。

しかし、ログハウスを作るのは時間がかかり、その年の夏のキャンプには間に合わないということがわかったので、どうしようかと考えていたところ、近くに売りに出ているペンションがあったので、急遽そこを利用することにしました。

これが、言葉の森の那須合宿所です。

なぜ常設の合宿所が必要かというと、勉強と遊びを両立させるためには、1人1台のパソコン環境とともに、理科実験装置や3Dプリンタなどの設備が必要になるからです。

1年目と2年目は、合宿の試運転で、1年間のうち1週間ほどしか使いませんでした。

那須は、観光地で景色もよく遊ぶところがたくさんあり、皇室の保養所のあるせいか住んでいる人も穏やかで親切な人が多い土地柄でした。

しかし、東京から新幹線で2時間ですから、便利と言えば便利ですが、日常的に使える場所ではありません。

そこで、長期間の休みは那須合宿所を利用し、やがてそこを常設の森の学校にするのですが、しばらくの間は、横浜の教室で土日合宿を行うことにしました。

その最初の土日合宿が、先日の3月30・31日の春の読書作文キャンプでした。

土日の合宿は、今後も定期的に開催し、その合宿の中で自然と友達との触れ合いの機会を作り、遊びと勉強を両立させる場にしていく予定です。

そして、夏や冬の長期間の休みは、保護者の同伴が可能で、期間も自由に選べ、読書と作文以外に国語や算数などの教科の勉強もオンラインでできる自然寺子屋合宿を開催する予定です。

今はまだ横浜と那須にしか合宿できる場所はありませんが、言葉の森の生徒には関西地方の方も多いので、いずれ関西方面でも利用しやすい場所に合宿所としての森の学校を作ろうと思っています。

そして更に、言葉の森の生徒には、海外の方も多いので、将来は、アジアをはじめとした世界各地に森の学校を広げていきたいと思っています。

その各地の森の学校と寺子屋オンラインで、これからの日本を支える、思考力と創造力と共感力のある子供たちを育てていくのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

私は、学生時代は、80人の男子だけの寮生活を4年間送りました。

大部屋に4人が泊まる形で、学生だけが運営する自治寮でした。

そこで、民主主義というものを実感的に味わいました。

その寮生活での人間関係が、自分の考えに大きく影響を与えたと思っています。

本当の勉強には、教科書と先生以外に、自然と友達も必要だという考えは、そのころから生まれました。

今回の土日合宿は、飛び入りの応援もあり(笑)、かなり楽にできました。

今後、横浜で土日合宿を定期的に開催し、夏休みなどの長期の休みには、那須で期間自由の合宿を行う予定です。

合宿のテーマは、「よく遊びよく学べ」で、勉強と遊びを両立させ、自然と友達との触れ合いのある自然寺子屋合宿にしていく予定です。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。合宿(14) 言葉の森のビジョン(51) 未来の教育(31)

▽小坪公園の紅白の梅

「初春の令月(れいげつ)にして、気淑(よ)く風和(やわら)ぎ、梅は鏡前の粉(こ)を披(ひら)き、蘭は珮後(はいご)の香を薫(かお)らす」

意義や目的のような事々しいものではなく、情景描写の中から生まれた新元号に、日本の本来のあり方を見る。

本居宣長は言った。

日本になぜインドや中国にあるような大思想が生まれなかったのか。

それは、日本ではそのような大げさなものを必要としない生活が既に根づいていたからだ。

自ずから正しい道を進むような新しい時代が、これからやってくることを予感する。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

新元号「令和」の出典となった万葉集は、日本の文化の古里だ。

偶然にも、今日書いたプログラミングの記事の結びは、「新しい作文教育を世界に先駆けて発信できる国が、万葉集の伝統を持つ日本なのです」だった。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。日本(39)

プログラミング教育について主に語っているのは、プログラミングに思い入れのある人たちと、プログラミングというものを全く知らない人たちです。

だから、プログラミング教育が過大に評価されています。

中学の技術家庭でプログラミングの教育が行われるようになるだろうことは、20年以上も前に予測されていましたが、その後の教育の変化は遅々として進みませんでした。

そして、今やっとプログラミングが学校の正課の教科として取り上げられるようになりましたが、時代はもう一歩先に進んでいるのです。

「スティーブ・ジョブズが子供に学ばせたかったAppleのデジタル教育」の著者であり、アップルの教育部門の初代バイスプレジデントであったジョン・カウチ氏は、コーディング(プログラミング)の教育における可能性を大きく評価しています。

カウチ氏は、デジタルネイティブ世代に人気の高いゲームが、今の教育とは対極にあると述べています。

第一は、対象とする世界がゲームの方が圧倒的に広く、それはプレイヤーの関わり方で無限に広がる点です。

第二は、多くの人との協調や協力が求められ、それが認められることです。学校では「協力」は「ズル」とみなされることがあるのに対してです。

第三は、プレイする場所がオンラインである点です。学校では、オンラインはほとんど活用されていません。

そして、第四は、子供たちが楽しく真剣に取り組む点です。

この第四が最も重要です。

昔のゲームは、今の学校のように細かいルールと一直線の道が用意されていました。

学校の教科書のように、決められた順に読み進めないと先に進めないという作り方がされていました。

パターンを覚えてそれを繰り返し習熟することで、学校教育のように他人に勝つことが目的になっていました。

今のゲームは、勝つことよりも、発見すること、創造すること、協力することに重点が置かれています。

そういうゲームの面白さに通じる教育こそ、コーディング(プログラミング)教育だと言うのです。

この大筋は、全面的に共感できる話で、これからは確かにゲームのように面白い教育が行われるようになると思います。

親が、今の子供たちのゲームを止めたがるように、「もういい加減に勉強はやめて、別のことしなさい」と小言を言うようになる時代がやがて来るのです。

しかし、それがコーディング教育によってなされるかというと、そこには大きな疑問があります。

10年か20年前だったら、コーディング教育こそが、子供たちが熱中する、しかも創造的な教育でした。

今、アメリカで生まれているさまざまなデジタルの革新的技術は、そのコーディング教育で育った世代によって作られたものだと思います。

日本は、このデジタル教育の面で、大きく立ち遅れたのです。

私は、個人的に、日本が立ち遅れた最も大きな原因は日本語文字コードの複雑さと混乱にあったと思っています。

日本語文字コードの相次ぐトラブルが、中高生がプログラミングに熱中する手前の大きな壁になっていたのです。

今はその問題はかなり軽減したので、今後プログラミング教育を進める前提は大きく改善されています。

子供たちが、プログラミングに熱中する時代はすぐに来ると思います。

しかし、時を同じくしてそのプログラミング教育の黄昏(たそがれ)が、現実の社会の側からやってくるのです。

それは、コーディングが時代遅れになる時代です。

昔、鉛筆をナイフで削る教育が行われていたことがありました。

昔の子供たちのように、自分の持っている小型ナイフで鉛筆を削れるようになるというのは、子供たちにとって新しい経験で、その技術に習熟することはそれなりに面白いことでした。

しかし、自動鉛筆削り器があったり、シャープペンシルがあったりする時代に、そのような面白さは持続させることができませんでした。

同じようなことが、プログラミング教育にも生まれてくるのです。

今のプログラミング教育は、一文字ずつ打ち込むような形で行われるものが想定されていると思います。

しかし、そのような手作業的なものは、現実の世界ではなくなりつつあります。

ひとまとまりのプログラミングを一つのブロックとして扱い、そのブロックをレゴのように組み立てる方向に向かいつつあるのです。

ブロックの組み立てにも確かに創造性はありますが、最初から手作業でひとつずつのコマンドを書いて組み立てるような難しさも面白さもありません。

プログラミング教育は、だんだん頭を使わないような方向に進化する可能性があるのです。

それは、かつてパソコンの製造が最先端の技術のように言われていたものが、今ではどこでもできるパーツの組立産業になっていることと同様の進化です。

では、未来の教育を担うものが、コーディング教育でないとしたら、何になるのでしょうか。

未来の教育とは、自由で、自主的で、知的で、創造的で、他の人との協力が自然に生まれるような教育です。

それを、私は、新しい作文教育の中で実現できると思っています。

そして、その新しい作文教育を世界に先駆けて発信できる国が、万葉集の伝統を持つ日本なのです。

これからの寺子屋オンラインの作文クラスを、このような大きな見取り図の中で進めていく予定です。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

昔のプログラマーの卵たちは、「こんなコード書いたんだよ」と言うと、みんなが驚いてくれました。

今は、そしてこれからは、どんなに工夫したコードを書いても、「ああ、それ、スマホのアプリにもあるよ」と言われるようになります。

このような中で、コーディングに熱中する子が生まれるとは思えません。

新しい教育は、プログラミングとは別のところで、そして日本で生まれるようになるのです。

私は、20年前に、みんながプログラミングに熱中する時代が来ると思っていました。

しかし、今は、もうそのような時代は来ないと思っています。

プログラミング教育は、学校の教科の中に組み込まれますが、それは、電卓の時代に手計算の練習をするような普通の教科になっていくのです。

そのプログラミング教育に代わる新しい未来の教育が、新しい作文教育です。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。プログラミング教育(5) 未来の教育(31)