昨日の保護者説明会で、小5の保護者の方から質問がありました。

これまで、言葉の森で作文のよく書けていた子が、塾の作文では欠点を指摘されるばかりだと言うのです。

その理由は簡単です。

これまでよく書けていたのは、事実中心の生活作文で、これから受験に必要になるのは意見中心の論説文になるからです。

ところが、塾は、その論説文の書き方を教えずに、ただ作文を書かせてそれを直すという指導をしているのです。

実は、この「書かせて直す」という教え方が、これまで学校でもずっと行われてきた方法で、そのために多くの子が、作文が上手にならないばかりか、作文を書くことが嫌いになっていったのです。

だから、作文指導に熱心な先生のクラスほど、作文嫌いの子が増えるという状況が今もあるのです。

その塾は、従来の学校と同じ教え方をしているのです。

しかし、これはその塾だけの問題ではなく、聞くところによると、多くの塾がそういう教え方をしているようです。

今、塾で作文を習っている子のお母さんは、試みに、作文の勉強が好きかどうか子供に聞いてみるといいと思います。

もし、作文の勉強が嫌いだったら、それは、その子が悪いのではなく教え方が悪いのです。

子供たちは、受験という目標があるので、そういう教え方でもついていこうとしますが、受験が終わったら、もう二度とそういう作文の勉強をしたいとは思わないでしょう。

教えられて、上達しないで、嫌いになって、というのでは、どうしてそういう勉強をしているのかわかりません(笑)。

しかし、塾によっては、その作文講座が必修になっているようです。

言葉の森の作文の教え方は、学校や塾の「書かせて直す」という方法とは正反対のものです。

それは、書かせる前の事前指導のカリキュラムが小1から高3まであるからです。

だから、子供は、誰でも迷わずに書けて、しかも書いた結果を褒められるのです。

塾で何度も直されて、上手にならずに、作文を嫌いになった子が、言葉の森で教えられるとすぐに上手に書けるのは、この事前指導があるからです。

これは、オーバーな話ではなく、実際によくある話です。

生活作文が上手に書けていた子は、もともと実力がありますから、論説文の書き方の事前指導があれば、論説文もすぐに上手に書けるようになります。

だから、受験作文については、全く心配は要りません。

それよりも、受験については、過去問の研究と、問題処理の時間配分の方がずっと重要です。

さて、言葉の森では、小6の後半に受験作文コースを始めますが、これまで、もっと早く受験作文の勉強をしたいという声がありました。

そこで、以前作っていた「ハイパー作文コース」を、小5の6月又は7月から始められることにします。

これは、受験作文の書き方を、授業の動画で説明し、その説明をもとに作文を書くというコースです。

通常の小5、小6の課題をやるかわりに、このハイパー作文コースの課題をやってもいいということにします。(受講料の変更はありません。)

通常の小5、小6の課題も、感想文のもとになる長文はいずれも中学入試の説明文のレベルですから、学習の難易度は同じですが、事前指導がより受験作文的になります。

作文指導をする先生は、今の担当の先生のままです。

違いは、作文の予習を、課題フォルダの解説を読むのではなく、授業の動画を見て行うようにするということです。

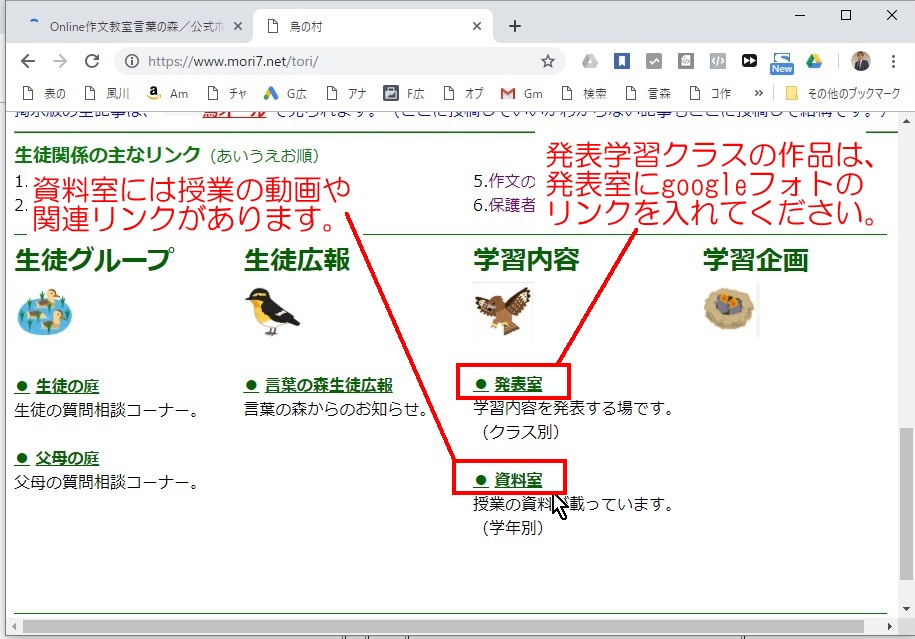

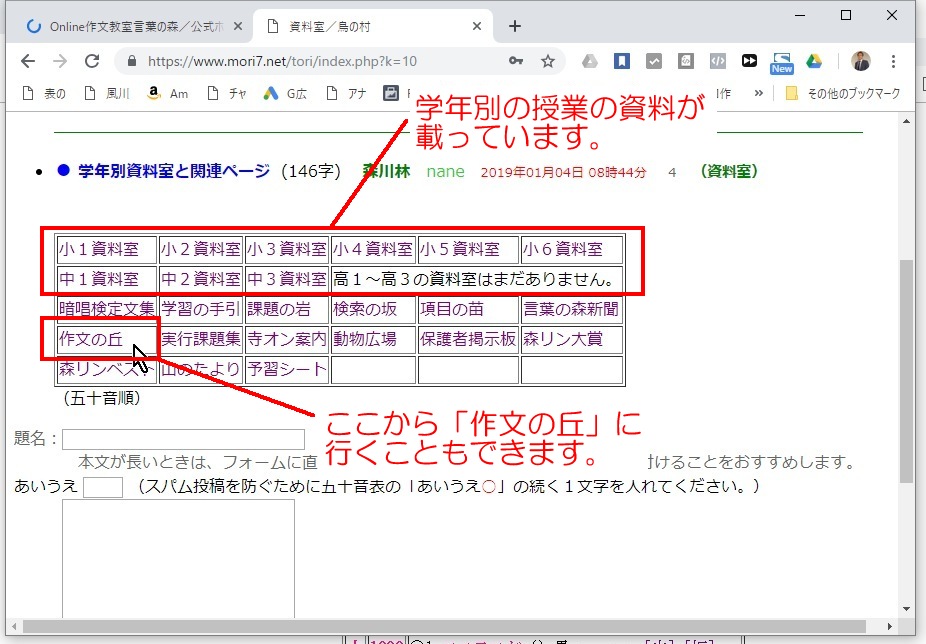

授業の動画は、「鳥の村」の「資料室」の「ハイパー作文コース」のページにアップします。

ハイパー作文コースの課題は、以前は、公立中高一貫校の実際の過去問にしていましたが、ここで先に過去問をやってしまうと、受験作文コースに入ったときに課題が重複してしまう可能性があるので、過去問ではなく、市販の問題集にしました。

受験作文のいろいろな問題集を検討しましたが、やはり自分が書いたものがいちばんいいと思い、「

小学生のための読解・作文力がしっかり身につく本」(かんき出版) を教材にすることにしました。

この本は、言葉の森の保護者で購入されている方が多いと思うので、その活用も兼ねて行えます。。

この本の作文の章だけでなく、読解の章や記述の章の文章ももとに、受験作文の書き方を説明していきます。

なお、ハイパー作文コースの課題の項目は、今、作文指導を受けている構成や項目や字数とは別にします。

これは、そのつど授業の動画の中で説明しますが、勉強の目的は、項目に◎がつくように書くことではなく(これは実力をつけるための方法です)、合格する作文を書くこと(これは勝負に勝つための方法です)になるからです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

言葉の森で作文を教えられれて、作文が嫌いになる子はまずいません。

嫌いになるのは、親が注意するからです。

又は、褒めずに苦い顔をして見ているだけだからです(笑)。

作文は長く続ければ、必ず上達します。

早く上達させようと思い、注意するから、続かなくなって下手なままやめてしまうのです。

しかし、その注意する親と同じ教え方をする先生がいます。

それが、多くの塾で行われている教え方です。

苦しい勉強は長続きしません。

楽しい勉強だから上達するのです。

注意したり直したりして作文が上手になるのであれば、日本中の子供はほとんどが作文が上手になっています。

それがそうなっていないのは、注意したり直したりする方法が、作文の間違った指導法だからです。

しかし、単に褒めるだけでも、作文は上達しません。

大事なことは、書いたあとに直すことでも褒めることでもなく、書く前に事前指導をすることなのです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。ハイパー作文コース(0)

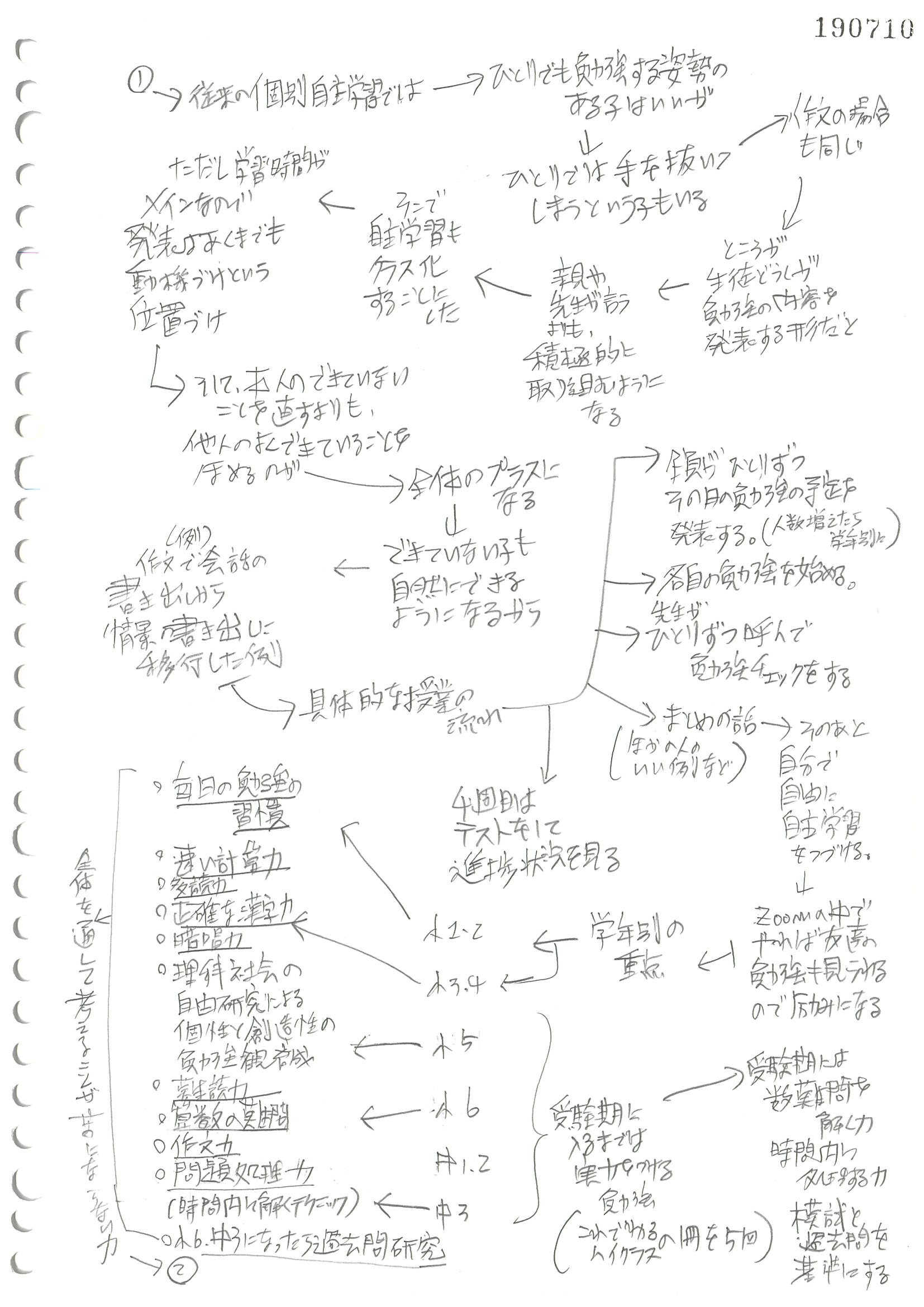

言葉の森では、これまで行っていた個別の自主学習コースを、6月からクラス単位の自主学習クラスとして運営していきます。

これは、クラス単位の学習の方が、学習の意欲が高まり能率が上がると考えるからです。

この変更に伴い、自主学習クラスの参加者を新たに募集します。

新しい自主学習クラスの概要は、下記のとおりです。

■公立中高一貫校合格、公立高校トップ校合格を目標として作文と全教科の勉強をすることで、学習の焦点を絞ります。

■対象学年は、小1年~中3年です。

(ただし、小6生、中3生は、今通っている塾の勉強を基本としてください。)

■自主学習クラスの基本は家庭での自主学習で、子供の勉強と親の関わりをオンラインでバックアップします。

■人に教わる勉強から、自分で進める勉強という能率のよい学習の仕方が身につきます。

■少人数の全員対話型の学習なので、勉強友達、読書友達ができ、合宿などでリアルな交流の機会も作れます。

■受験のために必要な詰め込み勉強は、小6・中3の最後の1年間だけとし、それまでは基礎学力をつけ、考える力をつける勉強をします。

■私立小学校に通っていて、中学受験や高校受験を考えていない方でも、将来の大学入試に必要な基礎学力と学習習慣をつけたいという方にはおすすめです。

■私立中学受験を目指す小学生の方でも、小学校低学年のうちに基礎学力と自主的な学習習慣をつけたいという方にはおすすめです。

■公立中高一貫校の入試問題は、2020年の大学入試改革の問題との共通性が高いので、中学受験の勉強が将来の大学入試の準備となります。

■合否にかかわらず(公立中高一貫校は合格しない生徒の方が多いので)、将来の高校入試や大学入試にも生かせる学力を育てます。

■費用は、言葉の森の作文を習っている生徒は、月額の受講料に3,240円の自主学習クラス受講料が加わるだけです。

1週間に複数の曜日の自主学習クラスを受講される場合は、曜日数×3,240円の受講料となります。

■6月から、次の曜日・時間でスタートします。(将来は、時間の枠を増やす予定です。)

これまで、個別の自主学習コースで受講されていた方は、このいずれかの枠のクラスに参加してください。

月曜 18:00~ 19:00~

火曜 18:00~ 19:00~

水曜 18:00~ 19:00~

木曜 18:00~ 19:00~

金曜 18:00~ 19:00~ 20:00~

45分間の授業の間ずっと勉強している必要はなく、自分の決めた勉強が終わったら、あとは自由に読書などをしていてください(特に低学年の生徒)。

45分間の授業のあと、Zoomの会場に残って勉強を続けることができます(特に高学年の生徒)。

また、自主学習クラスを受講している生徒は、授業がない日もZoomの会場に入り、会場を自習室として利用することができます。

■講師は、当面は中根が担当しますが、クラス運営が軌道に乗った時点で言葉の森の他の講師に引き継ぎます。

ただし、それぞれのクラスの懇談会には、中根も極力参加します。

■教材は下記のものをご用意ください。

小1~小6……該当学年の「これでわかる算数」(文英堂)「ハイクラステスト国語読解力」(受験研究社)

(算数が得意でない人は1学年下の「これでわかる算数」も用意しておいてください。)

(理科、社会は自由です。)

小5~小6……上記の問題集のほかに、必要に応じて塾専用の問題集の追加があります。)

小6生は、志望校の過去問も購入しておいてください。(1年前のもので可)

中1~中3……該当学年の「これでわかる数学」「ハイクラステスト国語読解力」「これでわかる英語」

(数学が得意でない人は1学年下の「これでわかる数学」も用意しておいてください。)

その他、必要に応じて塾専用の問題集の追加があります。

中3生は志望校の過去問も購入しておいてください。(1年前のもので可)

■学校の成績が平均以上(5段階評価で3以上)が、参加できる学力の目安です。

(成績が平均以下だと、自主学習が難しい面があるためです。)

■それぞれのクラスの授業の終了後、15分程度の懇談会を行うことがあります。

懇談会には、少なくとも月1回は参加できるようにしてください。

(他の曜日のクラスの懇談会に参加する形でもかまいません。)

■休んだ場合の授業のふりかえはできますが、先生のアドバイスはなく(時間的に無理なため)、ふりかえは、自主学習の時間の確保だけとします。

■欠席の場合は、必ず連絡を入れてください。(お電話、又はウェブから。)

連絡のない場合は、教室から確認の連絡をすることがあります。

■Zoomへの参加は、スマホでもできますが、操作のしやすさという点で、パsコン又はタブレットの利用をおすすめします。

古いスペックのパソコンでは、Zoomが落ちてしまうことがあるので、その場合はクロームブック(4万円程度)の購入をおすすめします。

■パソコンの操作に慣れていない方には、別途パソコン講習会を行いますので、保護者がパソコンに詳しくない場合も心配は要りません。

■各クラスの定員は6名とします。

体験学習は、先着順を基本としますが、そのクラスの学年配分も考慮してクラス編成を決めさせていただきます。

定員が限られているため、体験学習は1回だけとさせていただきます。

■体験学習の参加申し込みは、ウェブのフォームからお願いします。

https://www.mori7.com/jform_pre.php?f=tkg201906

(既に希望の曜日時間をご連絡いただいている方はこちらで登録しますが、変更がある場合は修正してください。)

■自学力をつける自主学習クラスのほかに、発表力を育てる発表学習クラス、作文力をつける作文クラスの体験も希望される方は、空いている曜日時間をお知らせしますので、お電話でお問い合わせください。

■5月4週の自主学習クラス説明会に参加できなかった方は、下記の動画をごらんください(約30分)。

■こちらの情報もごらんください。

「家庭でできる公立中高一貫校受験合格に向けた全教科自主学習クラス」

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

言葉の森で作文を習っている子は、最初は作文を習いたいからというそのままの動機で来ることが多いです。

その時点では、受験のことはあまり考えていません。

しかし、やがて、公立中高一貫校の受験や、公立高校のトップ校の受験や、あるいは大学の推薦入試などで作文小論文が必要になると、それまでの勉強を生かして、受験モードの作文の勉強になります。

このように、学年が上がり受験モードの作文になるならば、教科の勉強の方も、公立中高一貫校や公立高校トップ校の合格を目指した学習を最初からやっておけばよいと考え、自主学習クラスを編成することにしました。

ただし、今の学習塾によく見られるような詰め込みの勉強はしません。

もっと長い目で見て、勉強が好きになるような自主学習の指導を進めていきたいと思っています。

うちの子は2人とも、塾にも予備校にも行かずに勉強をして大学に進みました。

大学に入ったあと、友達からは、「よく塾に行かないで勉強できたな」を言われることが多かったそうです。

(厳密に言えば、下の子は友達に誘われてちょっとだけ行ったことはありますが、ほとんどは自学自習でした。)

塾に行かずに勉強するコツは、過去問の研究と、自分の苦手分野の強化だけなのです。

しかし、塾や予備校では、一人ひとりの子に対する過去問の研究や、その子の苦手分野の強化ということはしません。

だから、すべての子がどこにでも受かるような一般的な勉強をするために、長時間の詰め込み勉強にならざるを得ないのです。

★出版社名が逆になっていました。下記が正しい表記です。

====

小1~小6……該当学年の「これでわかる算数」(文英堂)「ハイクラステスト国語読解力」(受験研究社)

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。自主学習クラス(0)

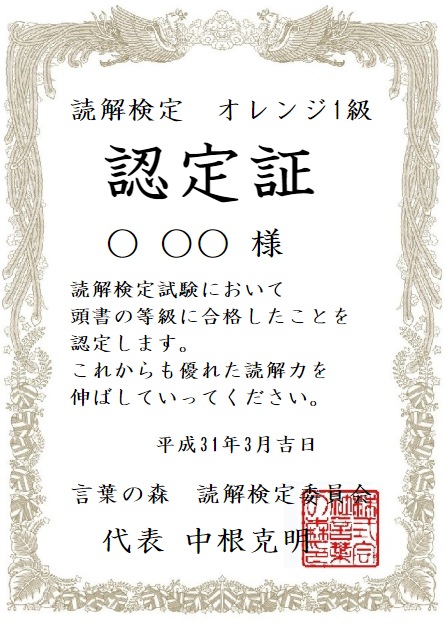

今年の3月から、毎月、読解検定を行っています。

解答を送信した時点で、点数が表示され、合否の結果がわかるようになっていますが、その検定結果を後日ウェブで見る仕組みが遅れていました。

検定結果は、下記のような形で表示されます。

国内の方には、検定結果を郵送でお送りしますのでお待ちください。(海外の方にはURLリンクをお送りします。)

言葉の森の読解検定は、百点だけが合格です。

かなりハードルの高い試験ですが、全問正解を目指して深く読むことで読解力がついてきます。

これまでも、毎回、百点を目指して問題を解いてきた生徒は、驚くほど国語の成績が上がっています。

言葉の森の試験は、評価のための試験ではなく、実力をつけるための試験です。

テストの結果がわかったあとは、必ず間違えたところの理由を自分で考えて次に活かすようにしてください。

自分で考えてよくわからないときは、お父さんやお母さんと一緒に考えてください。

お父さんやお母さんが一緒に考えてもまだ疑問が残る場合は、掲示板に質問を入れておいてください。

本日(5月26日)も10時からと18時から、5月の読解検定があります。

参加する方は、全問正解の百点を目指してがんばってください。

====

読解検定結果 (問題の長文)

| ○週 | 読解問題 | 問題 | 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 | 得点 |

| 3.4 | | 自分 | | | | | | | | | 100点 |

| 採点 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |

| 解答 | | | | | | | | |

| 正解率 | 31 | 31 | 44 | 31 | 38 | 19 | 81 | 94 |

得点 100 点 hanahana ne-03-4 20190321

問題と解答1:

問1 読解マラソン集9番「学校で先生は」を読んで次の問題に答えましょう。

次の文を読んで、○だったら1を、×だったら2を選び、その数字を書きなさい。

■周囲や社会に合わせる日本人の習性は、日本語の特徴にも表れている。

1 ○ 2 ×

解答:

あなたの答え1

○

問題と解答2:

問2 読解マラソン集9番「学校で先生は」を読んで次の問題に答えましょう。

次の文を読んで、○だったら1を、×だったら2を選び、その数字を書きなさい。

■問題が起きたときにみんなが望む最善の方法をとろうとするのは日本の長所だ。

1 ○ 2 ×

解答:

あなたの答え2

○

問題と解答3:

問3 読解マラソン集10番「子どもたちの好きな昔話に」を読んで次の問題に答えましょう。

次の文を読んで、○だったら1を、×だったら2を選び、その数字を書きなさい。

■精神力があれば秘密を隠すことができる。

1 ○ 2 ×

解答:

あなたの答え3

○

問題と解答4:

問4 読解マラソン集10番「子どもたちの好きな昔話に」を読んで次の問題に答えましょう。

次の文を読んで、○だったら1を、×だったら2を選び、その数字を書きなさい。

■欠点は必ずしも軽蔑の対象になるものではない。

1 ○ 2 ×

解答:

あなたの答え4

○

問題と解答5:

問5 読解マラソン集11番「文明人は時計に」を読んで次の問題に答えましょう。

次の文を読んで、○だったら1を、×だったら2を選び、その数字を書きなさい。

■時計で区切られた時間は子どもにこそ必要だ。

1 ○ 2 ×

解答:

あなたの答え5

○

問題と解答6:

問6 読解マラソン集11番「文明人は時計に」を読んで次の問題に答えましょう。

次の文を読んで、○だったら1を、×だったら2を選び、その数字を書きなさい。

■何かに熱中していると時間が経つのが早く感じられるが、それは充実した時間を過ごしているからだ。

1 ○ 2 ×

解答:

あなたの答え6

○

問題と解答7:

問7 読解マラソン集12番「ぼくは子どものころ」を読んで次の問題に答えましょう。

次の文を読んで、○だったら1を、×だったら2を選び、その数字を書きなさい。

■人をいじめる人は強い人間なのではなく、弱いからこそそうした行為をする。

1 ○ 2 ×

解答:

あなたの答え7

○

問題と解答8:

問8 読解マラソン集12番「ぼくは子どものころ」を読んで次の問題に答えましょう。

次の文を読んで、○だったら1を、×だったら2を選び、その数字を書きなさい。

■いじめをする方とされる方の両者が意識して初めていじめは存在する。

1 ○ 2 ×

解答:

あなたの答え8

○

【検定履歴】

★100点合格! ●88点

■75点

◆63点

▼50点

| 日付 | 山 | 年 | 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 得点 | 級 | 合否 | 備考 |

|---|

| 2019年3月21日 | ne | 2019 | 03 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | オレンジ1級★ | 100 | 合格! | 7128 |

■読解検定試験要項

■合否の基準

検定試験の問題は8問で、全問正解が100点です。

検定試験の合格基準は100点を取ることです。

100点に達しなかった人は不合格となります。

しかし、これは間違えたところを自分で理解することが勉強ですので、

100点を取れなかった場合は、むしろこれから読解力が一歩進むと考えておいてください。

■検定の進度

読解検定は、小学1年生から高校3年生まで毎月受けることができます。

進度は次のようになります。

| 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 | 中1 | 中2 | 中3 | 高1 | 高2 | 高3 |

| 4月 | 白12級 | ピンク12級 | 黄12級 | 茶12級 | オレンジ12級 | 赤12級 | 緑12級 | 水12級 | 青12級 | 黒12級 | 銀12級 | 金12級 |

| 5月 | 白11級 | ピンク11級 | 黄11級 | 茶11級 | オレンジ11級 | 赤11級 | 緑11級 | 水11級 | 青11級 | 黒11級 | 銀11級 | 金11級 |

| 6月 | 白10級 | ピンク10級 | 黄10級 | 茶10級 | オレンジ10級 | 赤10級 | 緑10級 | 水10級 | 青10級 | 黒10級 | 銀10級 | 金10級 |

| 7月 | 白9級 | ピンク9級 | 黄9級 | 茶9級 | オレンジ9級 | 赤9級 | 緑9級 | 水9級 | 青9級 | 黒9級 | 銀9級 | 金9級 |

| 8月 | 白8級 | ピンク8級 | 黄8級 | 茶8級 | オレンジ8級 | 赤8級 | 緑8級 | 水8級 | 青8級 | 黒8級 | 銀8級 | 金8級 |

| 9月 | 白7級 | ピンク7級 | 黄7級 | 茶7級 | オレンジ7級 | 赤7級 | 緑7級 | 水7級 | 青7級 | 黒7級 | 銀7級 | 金7級 |

| 10月 | 白6級 | ピンク6級 | 黄6級 | 茶6級 | オレンジ6級 | 赤6級 | 緑6級 | 水6級 | 青6級 | 黒6級 | 銀6級 | 金6級 |

| 11月 | 白5級 | ピンク5級 | 黄5級 | 茶5級 | オレンジ5級 | 赤5級 | 緑5級 | 水5級 | 青5級 | 黒5級 | 銀5級 | 金5級 |

| 12月 | 白4級 | ピンク4級 | 黄4級 | 茶4級 | オレンジ4級 | 赤4級 | 緑4級 | 水4級 | 青4級 | 黒4級 | 銀4級 | 金4級 |

| 1月 | 白3級 | ピンク3級 | 黄3級 | 茶3級 | オレンジ3級 | 赤3級 | 緑3級 | 水3級 | 青3級 | 黒3級 | 銀3級 | 金3級 |

| 2月 | 白2級 | ピンク2級 | 黄2級 | 茶2級 | オレンジ2級 | 赤2級 | 緑2級 | 水2級 | 青2級 | 黒2級 | 銀2級 | 金2級 |

| 3月 | 白1級 | ピンク1級 | 黄1級 | 茶1級 | オレンジ1級 | 赤1級 | 緑1級 | 水1級 | 青1級 | 黒1級 | 銀1級 | 金1級 |

例えば、小学3年生の生徒が3月に試験を受けると、黄1級を受けたことになります。

この黄1級で100点が取れたら、黄1級は合格です。賞状が送られます。

黄1級が100点ではなかったら、黄1級は合格しなかったということで、賞状は送られません。

いずれの場合も、次の小4の4月の読解検定を受ける場合は、茶12級を受検します。

小4の4月は受検せずに、小4の5月に読解検定を受ける場合は、茶11級を受検します。

このように、毎回該当月の読解検定があり、合格すればその級の合格の賞状が送られ、不合格の場合は賞状は送られません。

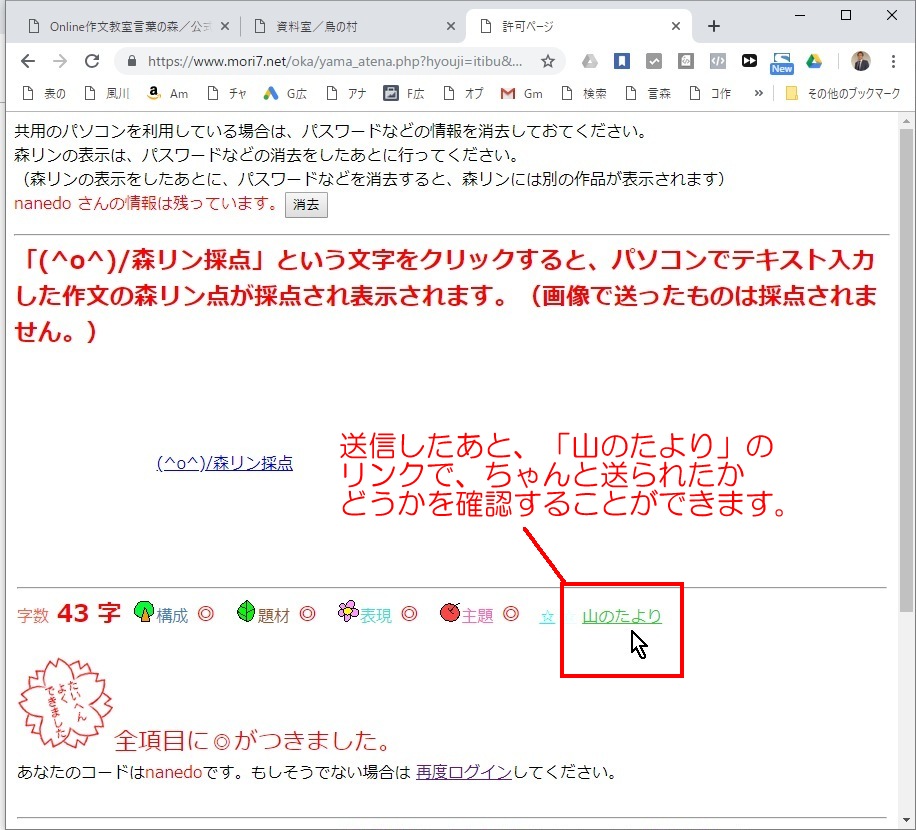

■「山のたより」との連動

言葉の森で作文の勉強をしている人は、「山のたより」という作文の評価が毎週ウェブに表示されています。

この検定試験は、もともと毎月第4週に、清書以外に取り組む読解の勉強として始めたものです。

したがって、

検定試験の結果は、「山のたより」にも表示されるので、自分の成績の推移がわかるようになります。

■読解検定の効果

読解問題は、満点を取ることを目標にして解くことによって国語力が向上します。

国語力とは、日本語で物事を理解する力ですから、国語力が向上することで学力全体が向上します。

これまで、この読解問題を毎月満点を目指して取り組んでいた生徒の多くは、難関校に合格しています。

ですから、読解検定位取り組む人は、毎回100点を取ることを目標にしてください。

■検定試験で満点が取れなかった場合

読解力は、読む力と解く力の総合力です。

読解検定に取り組むことによって、解く力はつきますが、読む力がないと解く力だけでは満点は取れなくなります。

読む力をつけるための最もよい方法が、音読と暗唱と読書と問題集読書です。

小学校低中学年の生徒は、主として音読、暗唱、読書に力を入れていってください。

小学校高学年以上の生徒は、主として読書と問題集読書に力を入れていってください。

読む力をつける練習は、毎日行うのが基本です。

毎日欠かさず行って半年ぐらいたつと、読む力が向上していることがわかってきます。

■家庭で受けられる読解検定

家庭からZoomに参加する形で受けられます。

進度は、小学1年生から高校3年生までのレベルで、社会人の方も受検できます。

試験時間は45分間で、スマホ又はタブレット又はパソコンで参加することができます。

検定料は、言葉の森の生徒以外の方は1回2,160円、言葉の森の生徒は1回540円です。

この読解検定の試験問題は、「小学生のための読解・作文力がしっかり身につく本」(かんき出版) の問題の解き方にもとづいて作られているので、理詰めに解くことによって国語力がアップします。

また、事前に問題文を読むことができるので、毎日の長文音読の教材としても使えます。

言葉の森の生徒以外の方は、検定料を下記の口座にお振込みください。

三井住友銀行 港南台支店 普通 6599615 株式会社言葉の森

その際、お振込名に、フォーム送信後に表示されるカタカナのコードを付け加えておいてください。

言葉の森の生徒は、検定料を検定試験の翌月又は翌々月の受講料から引き落としさせていただきます。

■読解検定試験の流れ

▽読解検定のフォームからお申し込みいただきます。

▽検定料をお振込みいただきます。

言葉の森の生徒は検定試験の翌々月の受講料と一緒に引き落としさせていただきます。

▽試験の手順の説明と、試験問題のもとになる問題文の長文が送られてきます。

問題文は、事前に読んでおいて結構です。

▽試験当日は、指定された時間までにZoomの会場にお入りください。

事前にZoomの会場の下見をしていただいても結構です。

試験中は会場から出ることはできません。

▽試験問題は、当日の検定試験の時刻になると、ウェブに表示されます。

▽終了時間になったら、自分の解答を解答フォームのページから先生に連絡します。

▽後日、試験結果と評価がウェブで個人別に見られます。

▽試験の結果を参考に、次の試験を受けられる方は、準備のために長文を読んでおいてください。

この事前に長文を読むことも読解力をつける勉強になります。

●Online作文教室 言葉の森 株式会社言葉の森 234-0054 横浜市港南区港南台4-21-15

電話 0120-22-3987(045-830-1177) FAX 0120-72-3987(045-832-1466)

====

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

検定結果の表を見てもらうとわかるように、正解率19パーセントなどという問題もあります。

こういう試験で全問正解の百点を取るのは至難の技です。

しかし、そのために深く読むから、読解力がつきます。

深く読むというのは、感覚的に読むのではなく、理詰めに読むということです。

読解問題を理詰めに解くということは、合っていそうなものを選ぶのではなく、合っていなそうなものをなぜ合っていないのかという理由を明確にして選ばないということです。

選ぶという結果は同じでも、プロセスが違うのです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。読解力・読解検定(0)

今年、寺子屋オンラインの作文を体験した人で、子供が作文を書いたのに、お母さんがそれをアップロードができなかったというケースがかなりありました。

パソコンとインターネットの世界は、用語自体が日常生活とかけ離れているので理解しにくいところがあります。

例えば、Zoomに入ると、「コンピュータのオーディオに参加しますか」というメッセージが出ます。

「コンピュータのオーディオに参加する」などという言葉は、日常会話にはありません。

そこで、多くの人がそのウィンドウを「×」で閉じてしまうのです。

「オーディオに参加する」とは、「パソコンのマイクとスピーカーを使えるようにする」ということです。

だから、ここを「×」で閉じると、マイクとスピーカーが使えなくなり、その設定の方法をし直さなければならなくなります。

そういうことが、とても多いのです。

Googleフォトへの画像のアップロードでも、最初に、「アルバムに追加する」「共有アルバム」という二つの選択肢が出てきます。

日常会話で、「共有アルバム」というような言葉は出てきません。

そこで、多くの人が、どちらを選んだらいいのか途方に暮れてしまうのです。

一事が万事この調子なので、何かをやろうとしてもそのたびに分からない言葉が出てきて、分からないなりに選択していくと、結局望んだところには行けないということになってしまうことが多いのです。

しかし、この「分からない状態」と「わかる状態」の差は、なだらかな傾斜ではなく、段差の大きい階段のような差です。

あるときに突然仕組みが理解できて、「あ、そうだったんだ。なあんだ」ということになるような分かり方なのです。

分からないときは全く分からないが、分かるときは一瞬にしてわかるというような階段状の差があるので、教える仕組みが逆に生まれてこないのです。

そこで、今回、パソコン講習会を行うことにしました。

すると、15分から30分で、誰でもやり方がわかるようになります。

昔、20年前ぐらいの話ですが、言葉の森の講師が全員パソコンに使えるように研修したことを思い出しました。

そのときは、「マウスがもう机のはしまで来ていてこれ以上動かせません」というような、今なら笑い話になるようなことがよくありました。

それと同じようなことが、今オンラインのクラウドサービスの利用というところで起きているのです。

パソコン講習会では、ほとんどマンツーマンでやり方を説明して、実際に共有した画像をアップロードするところまでやりますから、誰でも最後までできるようになります。

このオンラインのクラウドサービスの利用の仕方は、お母さんだけでなく、お父さんもほとんどわかっていないと思います。

これは、デジタル・ネイティブの世代と、デジタル・非ネイティブの世代の差なので、理数系に強いかどうかということは関係なく、何しろ誰かに直接教わらないとわかるようにならないのです。

これから、言葉の森の寺子屋オンラインの作文や発表学習や自主学習に参加したいと思っている方は、このパソコン講習会を利用されると良いと思います。(無料です。)

また、今度から言葉の森では、寺子屋オンラインに参加した人には、その参加の一環としてパソコン講習までを行うことにしました。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

わからないときは全然わからないが、わかるときは一瞬にしてわかる、というのがデジタル的な知識の特徴です。

だから、子供が楽々とやっていることを、大人はできないしやろうともしないということが多いのです。

そこで、言葉の森では、オンライン学習に参加する人のために、マンツーマンのパソコン講習会を行うことにしました。

いったんわかってしまえば簡単なことでも、わかる前はどうしてできるのかさえわからないというのが、デジタル的な知識の特徴です。

だから、直接マンツーマンで聞かないと、この知識の壁は越えられないのです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。インターネット(25)

5月4週の「公立中高一貫校対策、公立高校入試対策。全教科自主学習クラス説明会」のあと、希望される方には、オンライン学習に必要なパソコン講習会を行います。時間は30分程度です。

実習も行いますので、すぐに使えるようになると思います。

■Googleフォトへのアップロードと共有の仕方の動画

●Googleフォトへのアップロードと、共有リンクの作り方は、この動画でわかりやすく説明しています。。

https://youtu.be/m1YC15oTQn0

■アップロードと共有リンクの実習

パソコン講習会の実習では、複数の画像をGoogleフォトにアップロードし、その画像の共有リンクを、Zoomのチャットに貼り付ける練習をします。

共有リンクの貼付けさえできれば、あとはそれを「作文の丘」に貼り付けたり、「鳥の村」の発表室に貼り付けたりすれば、授業に使えます。

■パソコンの利用は必須になる

これからの時代に、オンライン学習は必須になります。

特に、言葉の森が行っているような全員対話型の少人数授業は、オンライン学習でなければできません。

通学形式の場合、生徒の通える範囲には限界があります。

通学型の教室では、習熟度別のクラス編成をすることは難しいのです。

一方、単なる通信講座では、子供たちどうしの切磋琢磨というものがありません。

小学校低学年のころは、通信講座でもやっていけますが、学年が上がると、ほかの生徒とのやりとりによる知的刺激がない通信講座ではものたりなくなります。

ところで、オンライン学習にいちばんのネックとなっているものは、子供ではなく、保護者がパソコンの操作に詳しくないことです。

特に、最近登場したZoomやgoogleフォトの操作は、知らない人がほとんどです。

そこで、言葉の森では、オンライン学習に必要なパソコン講習会を行うことにしました。

必要な機材は、パソコン又はタブレットです。(スマホでもできますが、子供が使うには操作しにくいところがあります。)

パソコンやタブレットがない、又はかなり古いものしかない、という場合は、子供の学習専用に、クロームブックを購入されることをおすすめします。(後述)

■パソコン講習会の準備

パソコン講習会に参加される方は、次の準備をしておいてください。

1.パソコン、タブレット、クロームブックのいずれか。

(古いパソコンの場合は、Zoomの操作の途中で落ちてしまうことがあります。その場合は、パソコンを替えてまた別の日にご参加ください。)

2.googleフォトへの登録と、できればgoogleフォトへ見本の画像をアップロードしておいてください。

(googleフォトへの登録と画像アップロードはそれほどわかりにくくありませんが、もしわかりにくい場合はお電話で聞きながら準備しておいてください。)

3.講習会への参加の方法は簡単です。パソコン、タブレット、クロームブックのいずれかで、言葉の森のホームページにある「■会場中庭」というところをクリックしてください。最初だけ、自動的にアプリのインストールが始まります。インストールは数分で終わりすぐに会場の中に入れます。

当日よりも前に接続テストをしていただくこともできます。

接続テストを希望される場合は、パソコンなどで言葉の森のホームページを開いた状態で言葉の森までお電話ください(平日9:00~20:00,土曜9:00~12:00)。

当日の混雑状況によってはテスト接続をお待ちいただくこともありますが、大体すぐに対応できると思います。

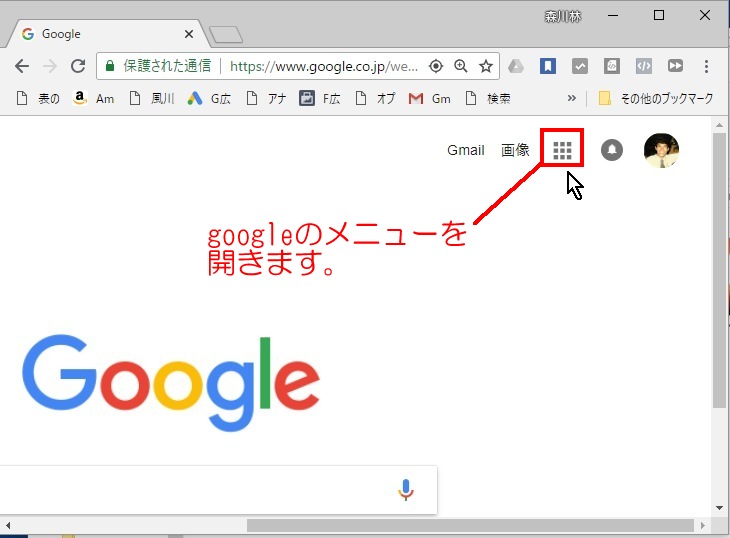

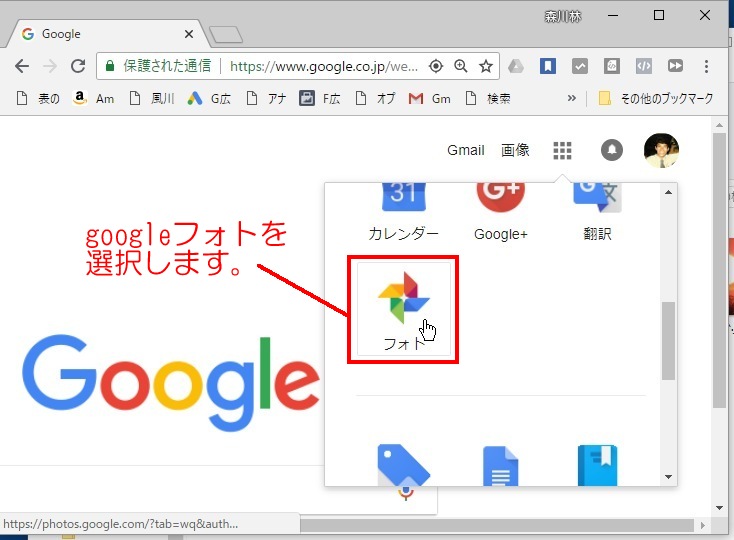

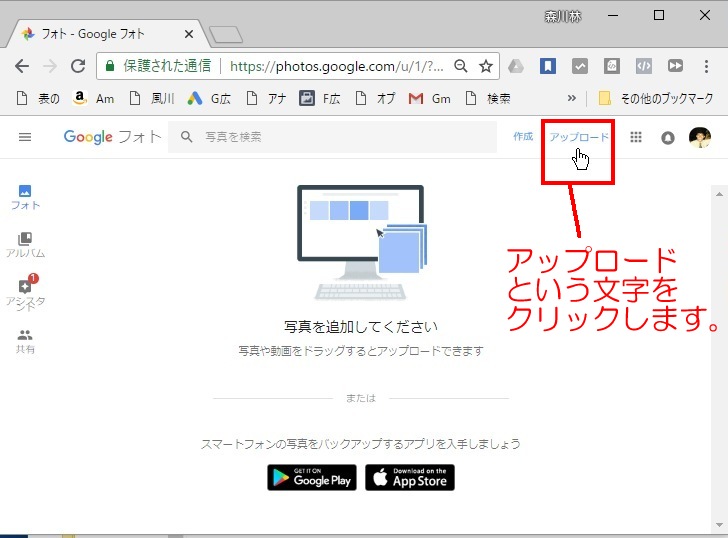

■Googleフォトへのアップロードと共有の仕方

▽googleのメニューを開きます。

▽googleフォトを選択します。

▽アップロードという文字をクリックします。

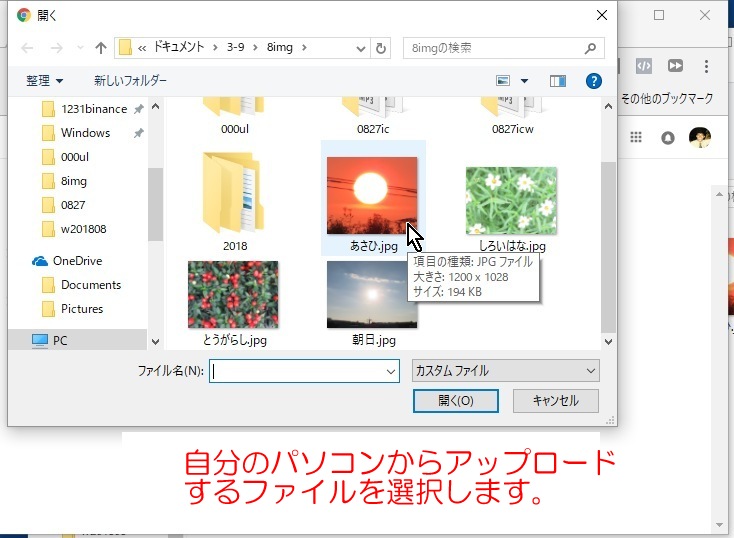

▽自分のパソコンからアップロードするファイルを選択します。

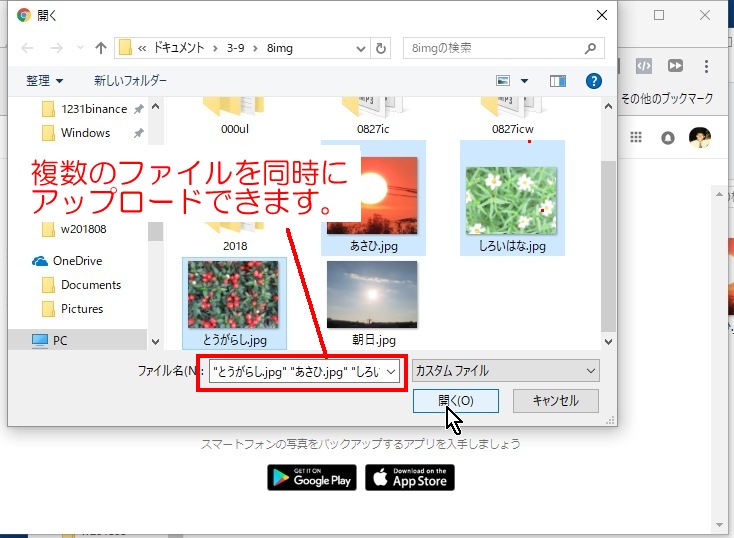

▽複数のファイルを同時にアップロードできます。

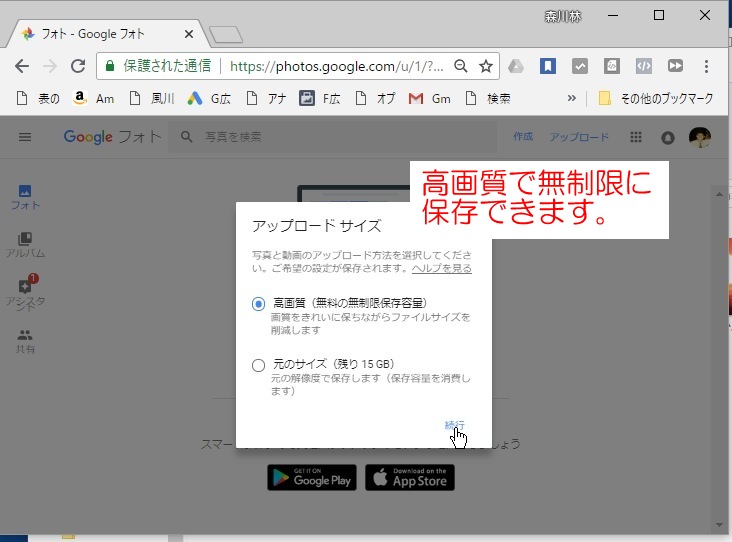

▽高画質で無制限に保存できます。

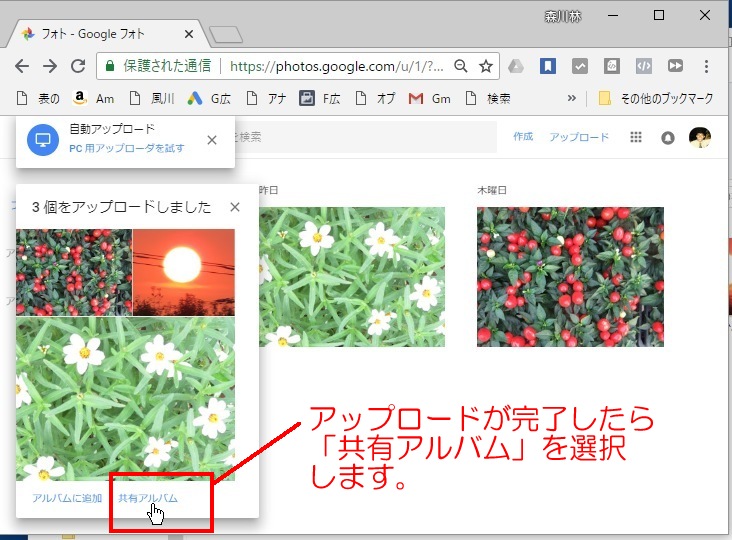

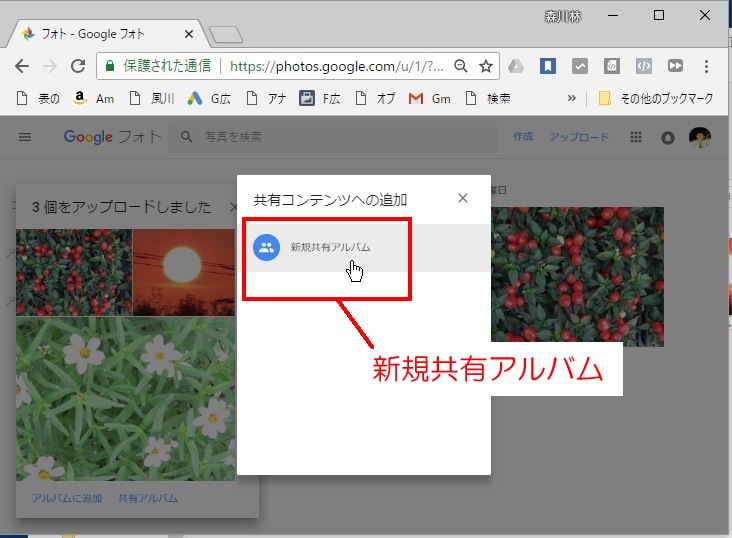

▽アップロードが完了したら「共有アルバム」を選択します。

(2回目以降は、1回目に作った「アルバムに追加」を選択できます。)

▽新規共有アルバム。

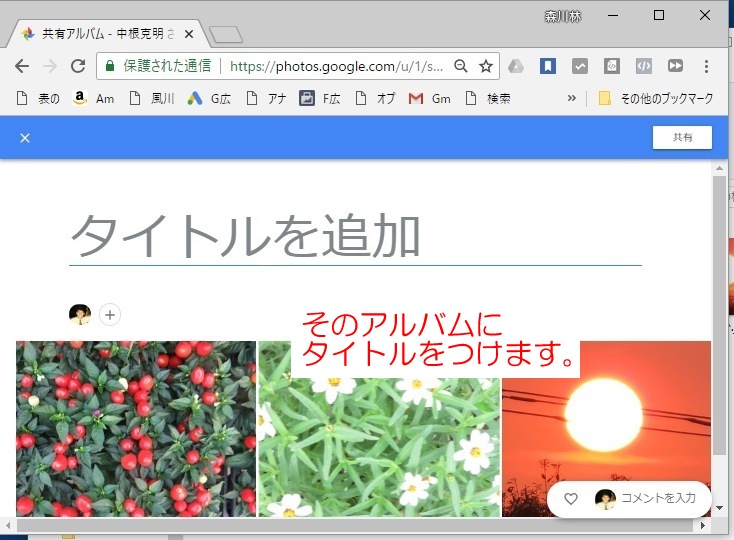

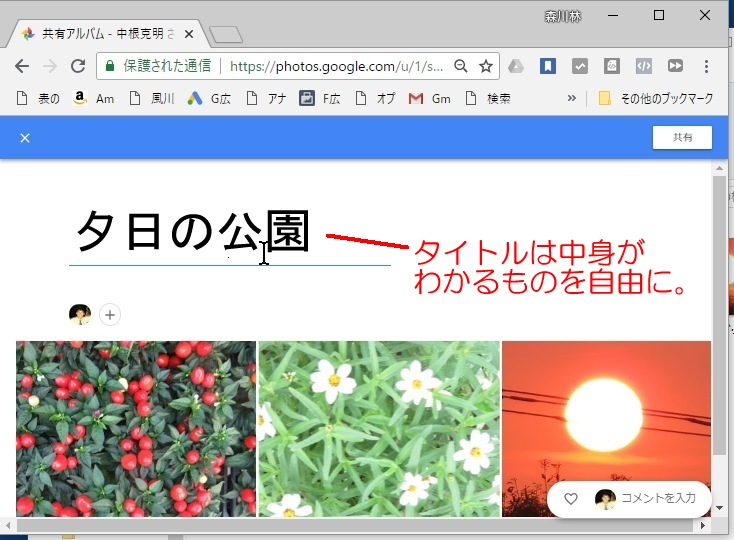

▽そのアルバムにタイトルをつけます。

(2回目以降は、1回目にタイトルをつけたアルバムに追加できます。)

▽タイトルは中身がわかるものを自由に。

(「○○ちゃんの作文2019年」などというわかりやすい名前にしておき、そこに2回目以降の作文を追加していくといいでしょう。)

●

●ここからが重要です。(共有リンクの作成)

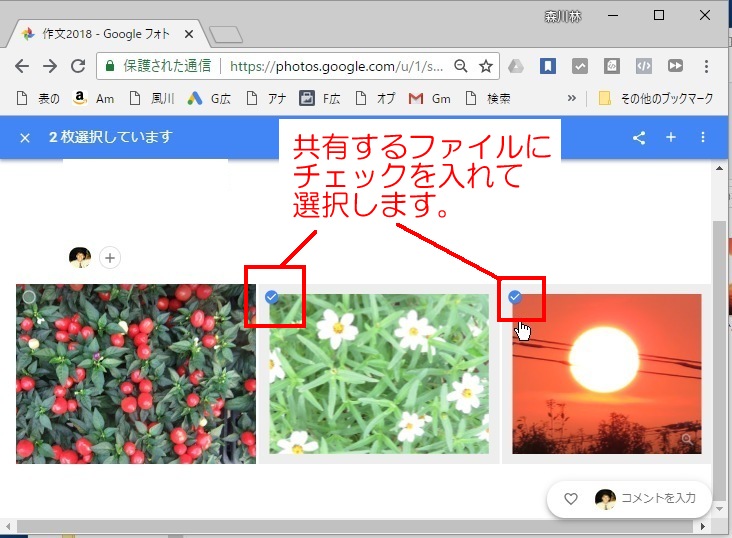

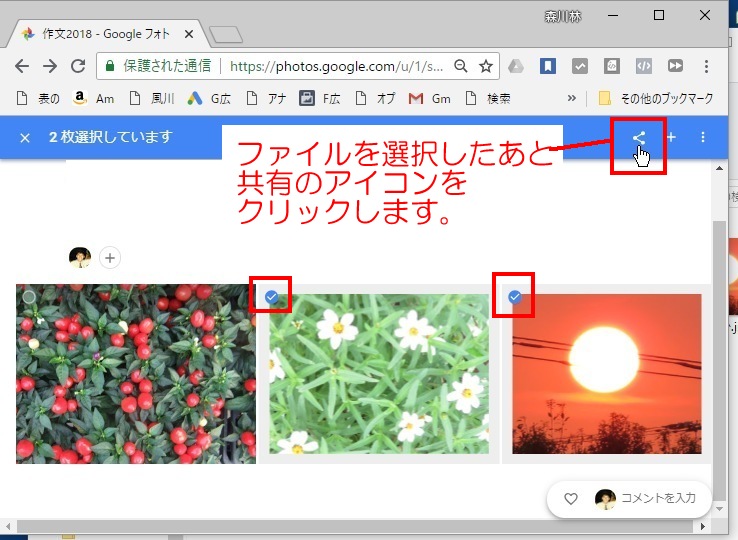

▽共有したいファイルにチェックを入れて選択します。

▽ファイルを選択したあと共有のアイコンをクリックします。

●共有アイコンは、ひらがなの「く」の字のようなマークです。

●スマホなどでGoogleフォトを使うときの共有アイコンは、「□から↑が出ているようなマークです。

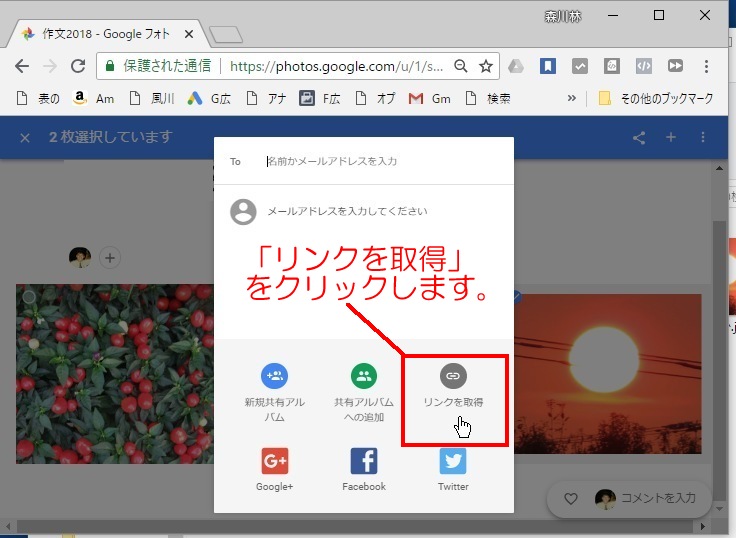

▽「リンクの取得」をクリックします。

iphoneなどの端末では、名称が異なる場合があります。

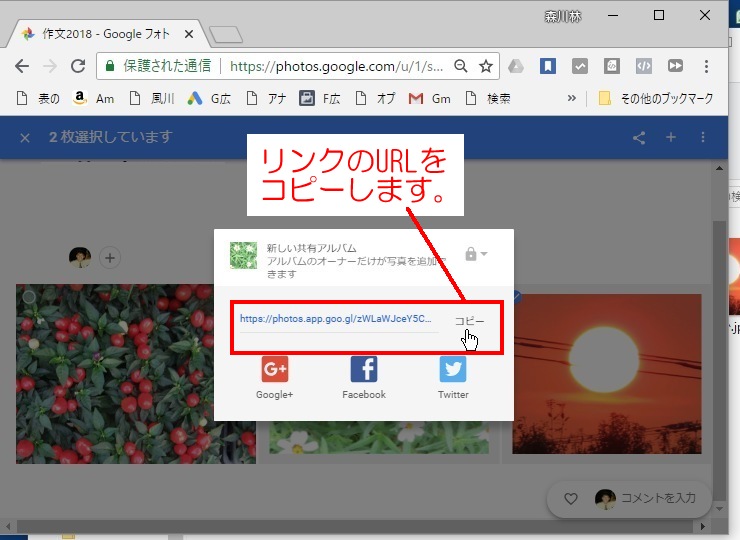

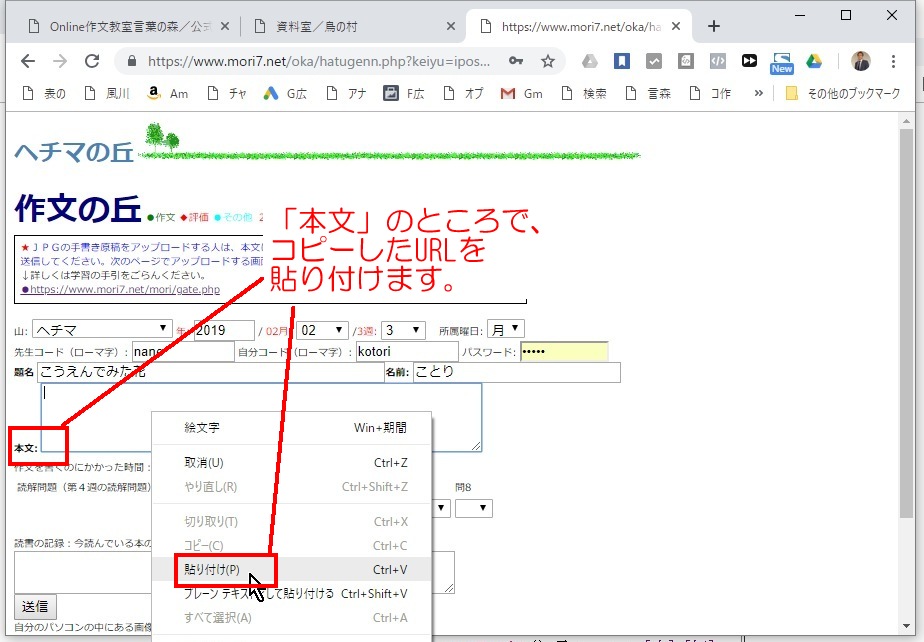

▽リンクのURLをコピーします。

(これでパソコンのメモリの中にURLがコピーされましたが、外見上は何も変化がありません。)

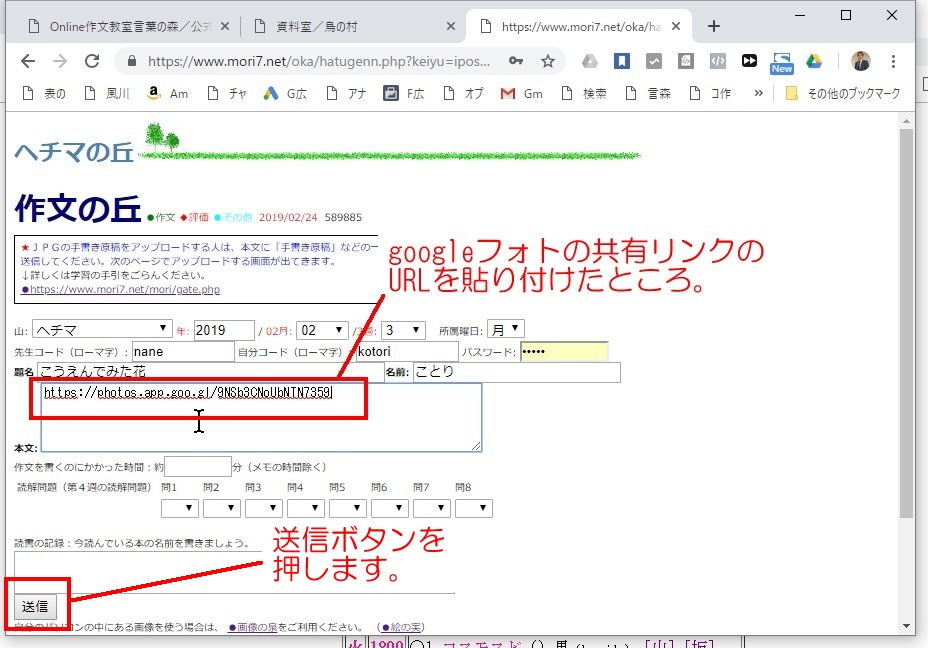

▽(GoogleフォトのURLリンクがパソコンのメモリにコピーされている状態で)言葉の森のホームページに行きます。

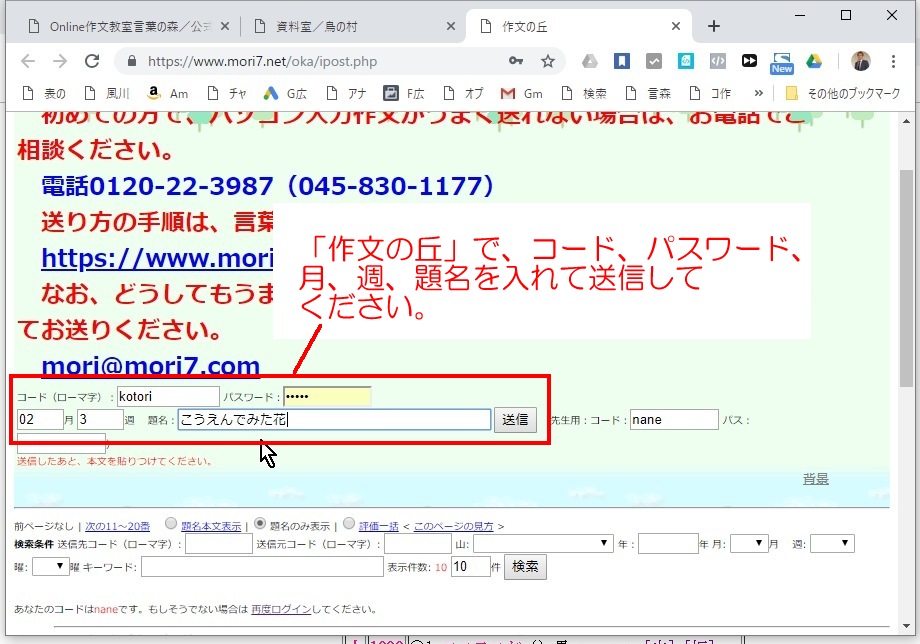

作文クラスの作文は、「作文の丘」から送ります。

発表学習クラスの発表作品は、「鳥の村」の「発表室」から送ります。

自主学習クラスの勉強報告などは、、「鳥の村」の「発表室」から送ります。

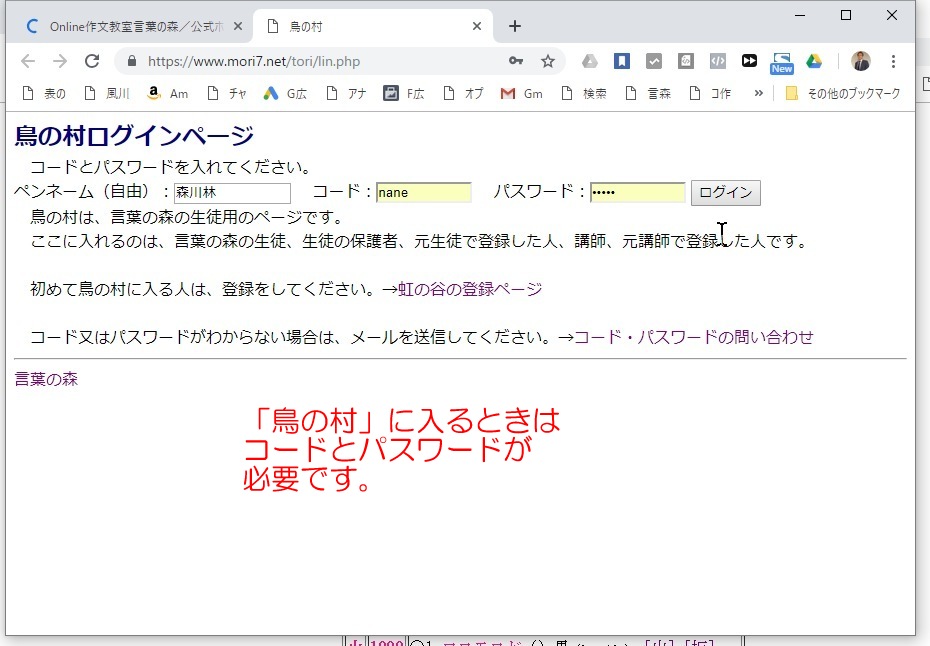

▽「鳥の村」に入るときは、コードとパスワードが必要です。

●コードは、「山のたより」の左上の住所・名前・電話・メールアドレスなどが載っているところにローマ字で書かれています。

●パスワードは、電話番号の下4桁です。

▽発表学習クラスの作品は、「発表室」にgoogleフォトのURLリンクを入れてください。

「資料室」には、授業の動画や関連リンクがあります。

▽資料室には学年別の授業の資料が載っています。

関連リンクから「作文の丘」に行くこともできます。

▽作文を送るときは「作文の丘」で、コード、パスワード、月、週、題名を入れて送信してください。

コードは、「山のたより」の左上の住所・名前・電話・メールアドレスなどが載っているところにローマ字で書かれています。

●パスワードは、電話番号の下4桁です。

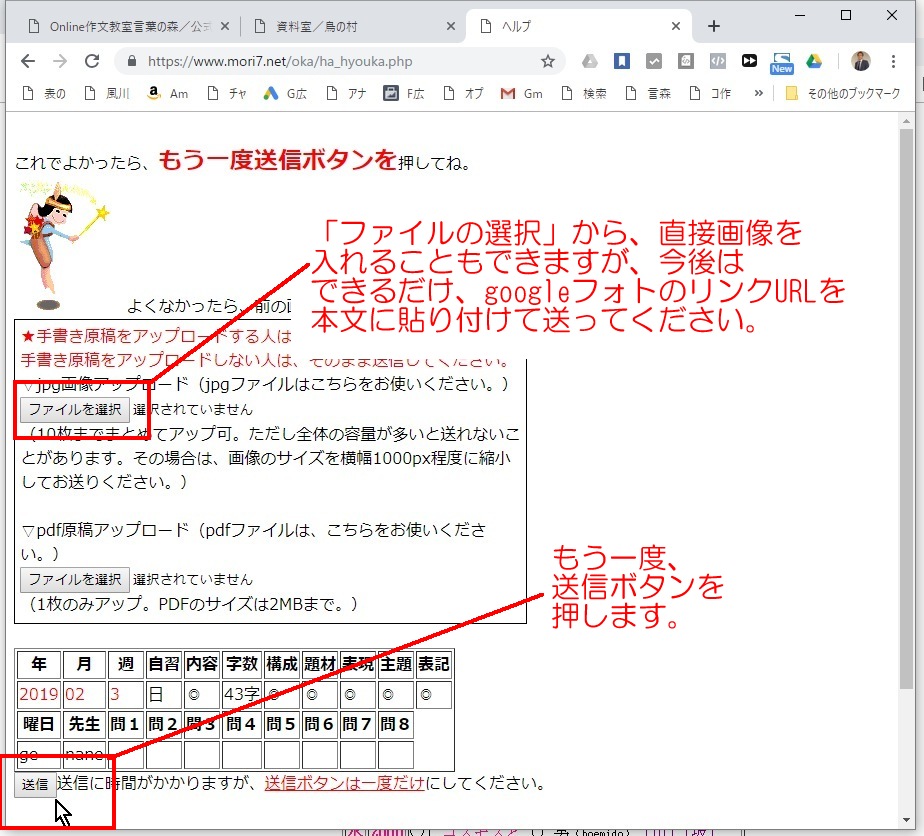

▽「作文の丘」で送信した次の画面で、本文のところに、googleフォトの共有リンクでコピーしたURLを貼り付けます。

この本文の欄に、パソコンで入力したものを入れることもできますが、パソコンで入力する場合はここに直接書くのではなく別のところで書いたものを貼り付けるようにしてください。

(フォームに直接書き込むと、エスケープキーなどに指が触れて書いた文章が消えてしまうことがあるからです。)

▽googleフォトの共有リンクのURLを貼り付けたところです。 送信ボタンを押して次のページに行きます。

▽この画面で、『ファイルの選択」ボタンから、直接画像を入れることもできますが、今後はできるだけgoogleフォトのリンクURLを本文に貼り付けて送るようにしてください。

この画面では何もせずに、そのまま送信ボタンを押します。

▽送信が終わると、「山のたより」のリンクが出てきますので、「山のたより」に行って、自分の送ったものが入っているかどうか確かめることができます。

■クロームブックの利用

■クロームブックの利用

子供が寺子屋オンラインに参加する場合、お父さんかお母さんの使っているパソコンを使うことが多いと思います。

参加する子供が兄弟2人になると、1台のパソコンを2人で見たり、パソコンと別のタブレットやスマホを使ったりすることが多いと思います。

こういうときにおすすめなのが、子供の勉強専用にクロームブックを購入することです。

クロームブックは、3万円~4万円ぐらいです。

Zoomも、googleフォトも、テキスト入力用のtextというアプリもすぐに使えます。

下記のページに、最近のおすすめの製品が載っています。

https://www.odorikoblog.net/entry/chromebook/

言葉の森で主に使っているのは、このページの2位にランキングされている「【ASUS】Chromebook Flip(C101PA)」です。

1位の「【Chromebook】CB3-131-C3SZ」もいいと思いますが、まだ使ったことがありません。

クロームブックのほとんどは台湾のAcer製か、ASUS製です。

そのせいでもないと思いますが、ボタンが英語表記になっています。

今、これはZoomに問い合わせをしているところですから、いずれ1年以内ぐらいに日本語表記になると思われます。

英語表記であっても、覚えておかなければならないアイコン又は英語は、マイク、ビデオ、リネーム、ブレークアウトセッション、レコーディング、チャット、リービング(退出)ぐらいですから、すぐに慣れると思います。

クロームブックで画像を送信する場合、普通はデジカメで撮った画像をクロームブックに入れるとか、又はスマホで撮った画像そのスマホからgoogleフォトにアップロードするとかすることが多いと思います。

しかし、デジカメやスマホがなくても、もっと簡単にクロームブックをカメラのかわりに使うことができます。

●スクリーンキャプチャ

スクリーンキャプチャととは、クロームブックのカメラの前に作文を置き、「Ctrl]+「□||」ボタンを押すという方法です。

スクリーン自体がpng画像になるので、それをgoogleフォトにアップロードします。

これなら、クロームブックさえあれば、デジカメもスマホもパソコンも要りません。

クロームブックは、動作も重さも軽く、かなり快適に使えます。

よくスペックが低くなった古いパソコンは、Zoomに参加していると落ちてしまうことがあります。

20万円ぐらいのパソコンがよく落ちてしまうのに、4万円のクロームブックはそういうことはありません。

ただし、ハードディスクの保存容量がないので、Zoomのレコーディングはできません。これは、スマホやタブレットと同じです。

また、ワードやエクセルなどのオフィス製品は使えません。ただしオフィス製品は、今後クラウドサービスに取って代わられるようになると思います。

クロームブックは、インストール機能がないので、ウイルス感染の心配もありません。

google chromeのブラウザが最初から入っているので、インターネットは自由に使えます。

gmailのページに、自分のgmail以外のメールアドレスのアカウントをインポートしておけば、ブラウザ上でメールが確認できますから、いつでもどこでもメールをチェックできます。

このやり方は、「Gmailで他のメールアドレスのメールを送受信できるようにする方法」などで検索するとすぐに見つかると思います。

これからの子供の勉強用パソコンの主流はクロームブックになると思います。

タブレットやスマホは、ものを見るとか聞くとかいう受け身の操作では何も不自由は感じませんが、文章を入力するような能動的な操作になると、やはりキーボードのある端末の方がずっと有利です。

これから子供が本格的に寺子屋オンラインで作文をしたり勉強をしたりする予定の方は、子供用としてクロームブックを用意してあげるといいと思います。

■Zoomの接続の仕方

「Zoomの接続の仕方」の章は、その場で質問すればわかることが多いので、必要なつどウェブでごらんください。

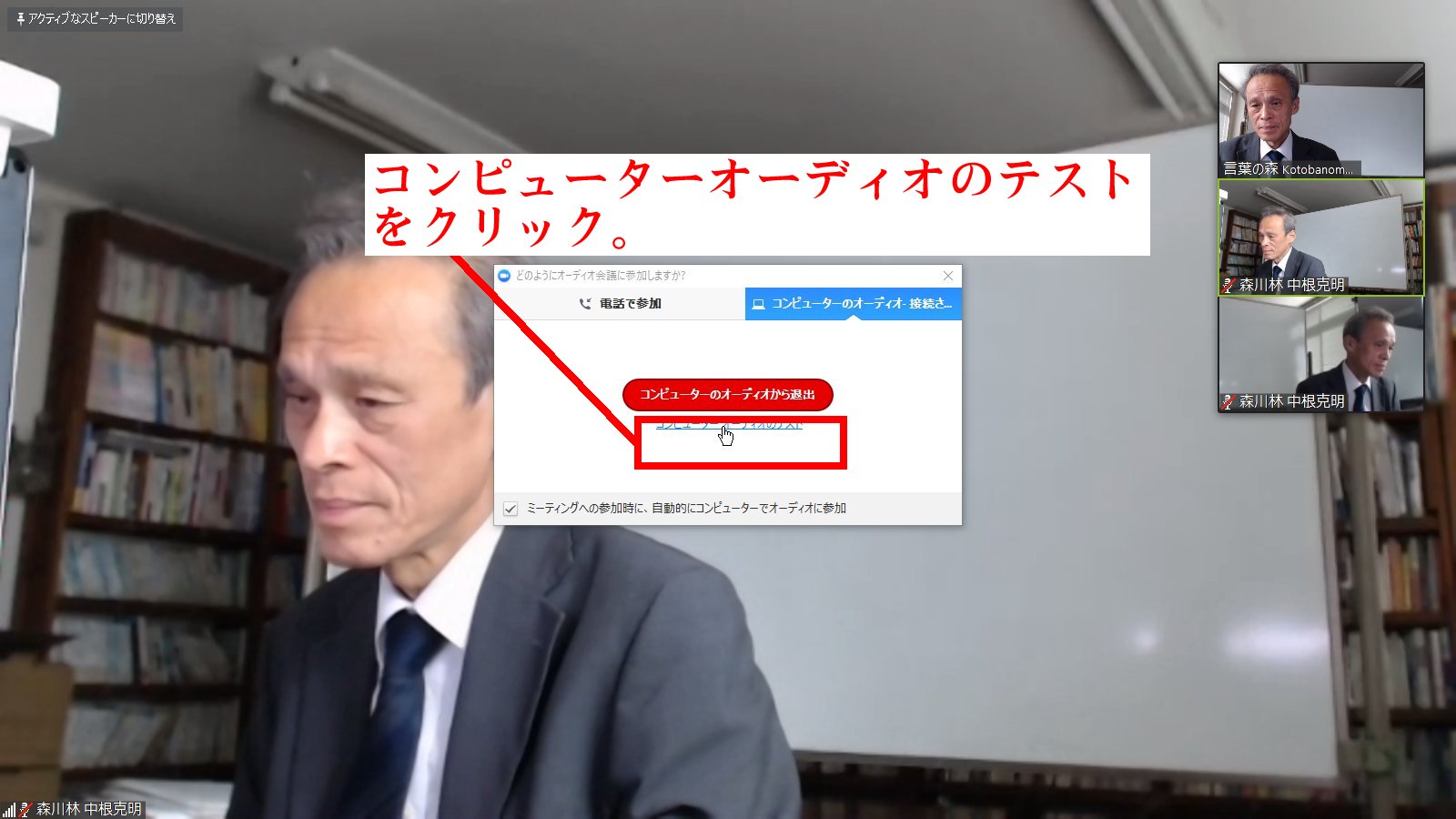

●Zoomに入るとき、「コンピューターでオーディオに参加」いう画面が出ることがあります。これは、「参加」を選択してください。すると、マイクとスピーカーが使えるようになります。

Zoomに入ったあと、マイクとスピーカーが使えなかった場合は、いったん退出してまた入り直してください。これで、大体使えるようになります。

●1.アプリのインストールとZoomへの参加

Zoomの会場となっているリンク先をクリックすると 、Zoomのアプリが自動的にンストールされリンク先に入れるようになります。

最初にアプリがインストールされるので多少時間がかかりますが、2回目以降はすぐにZoomの会場に入れるようになります

Zoomの会場では、マイクはあらかじめオフになるように設定されています。

読書紹介、作品紹介をするときや、先生の質問に答えるときはマイクをオンにしてください。

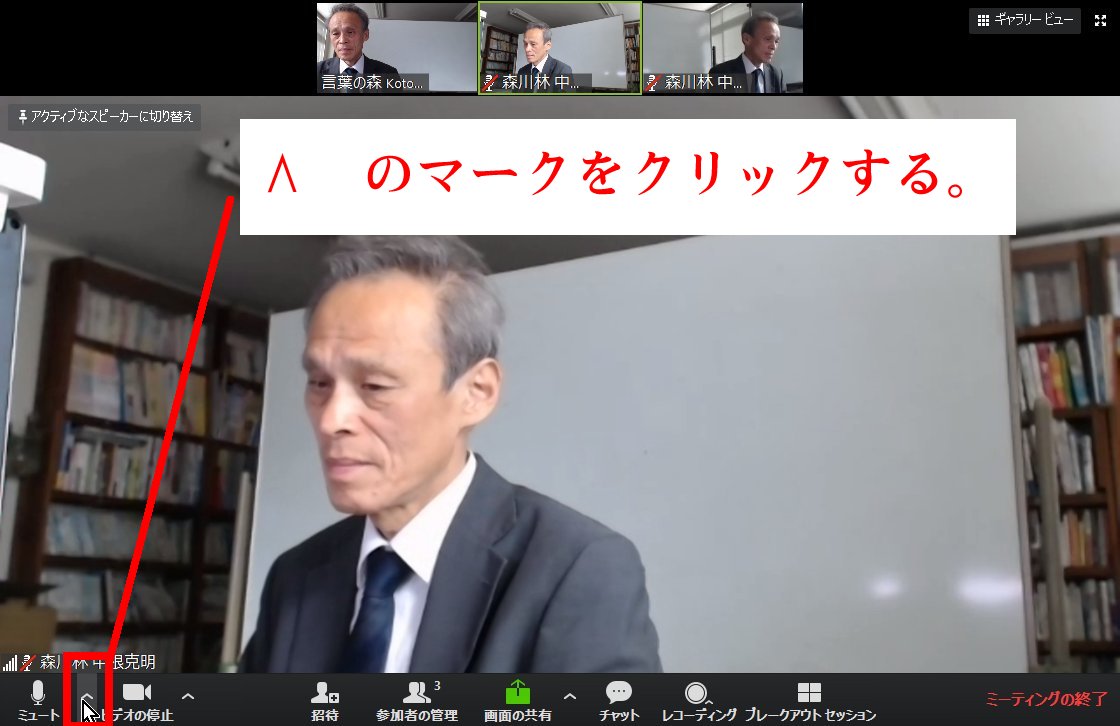

●2.Zoomのマイクとカメラの設定

Zoomの画面の左下にマイクのアイコンとビデオメラのアイコンがあります。

アイコンに斜めに赤い線が入っているときは、マイク、ビデオカメラはオフになっています。

オフになっているアイコンをクリックすると、赤い線が消えてオンになります

マイクは、自分が話をするときだけオンにし、自分が話をしないときはオフにしておいてください。

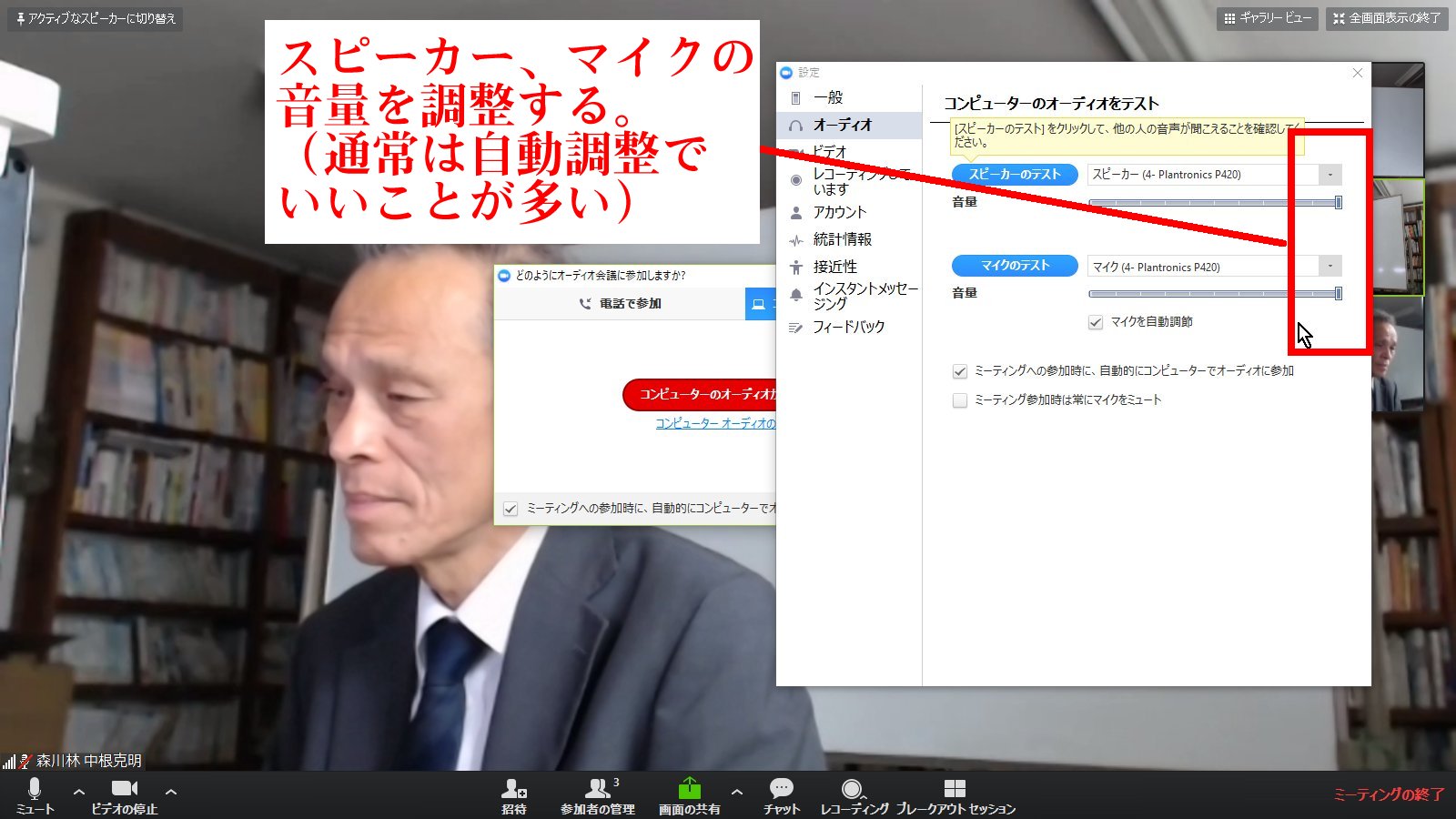

●3.Zoomのマイクとスピーカーの設定

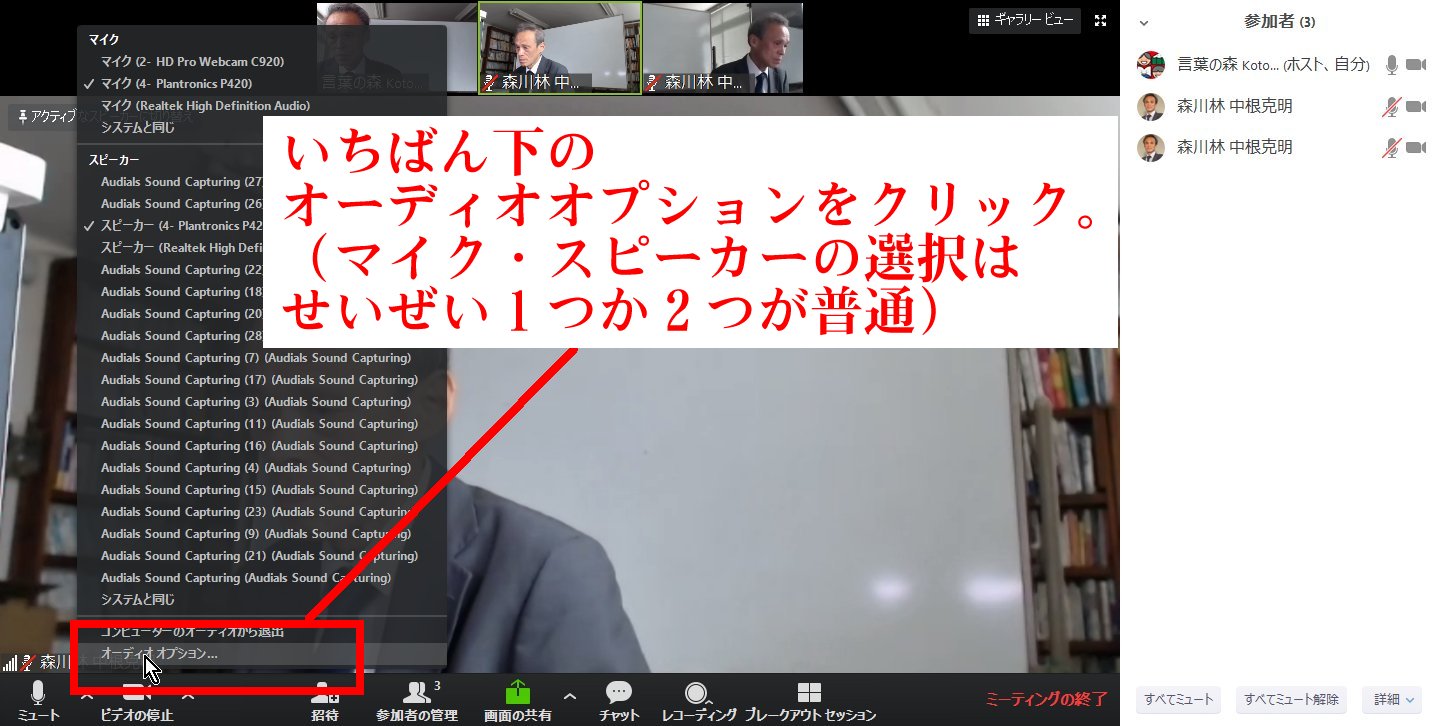

マイクの音量が小さいと思われるときは、次のように設定してください。

マイクのアイコンの右にある∧(山型)の印をクリックし、マイクやスピーカーを選択し直します。

また、選択したあと、コンピューターオーディオのテストをクリックし、マイクやスピーカーの音量を手動で調整します。

マイクの音が出ないとか、スピーカーから音が聞こえないとか、カメラが映らないとかいう場合、しばらく待っていると自動的に直る場合があります。

また、いったん退出して再度入り直すと直ることがあります。

また、それでも直らないときは、いったん退出し、パソコンを再起動してからまた入り直すと直ることがあります。

●4.レコーディング

授業の様子は、レコーディングで記録しておくことができます。

Zoomの画面の下にあるレコーディングのボタンをクリックしてください。レコーディングのボタンを押しても、「ホストにレコーディングの許可をリクエストしてください」などという表示が出てレコーディングが始まらない場合は、講師又は言葉の森までご連絡ください。

レコーディングを終了するときは、ボタンをもう一度クリックします。Zoomから退出すると、レコーディングされたmp4ファイルが自分のパソコンの中に保存されます。

記録は、必ず保護者が管理してください。

なお、スマホやiPadのようにハードの記憶容量が小さいものは、レコーディングによる保存はできません。

●5.複数の端末で同時に同じ会場にアクセスする場合

生徒が使う端末とは別に、保護者が、同じ会場に別の端末で入ることができます。

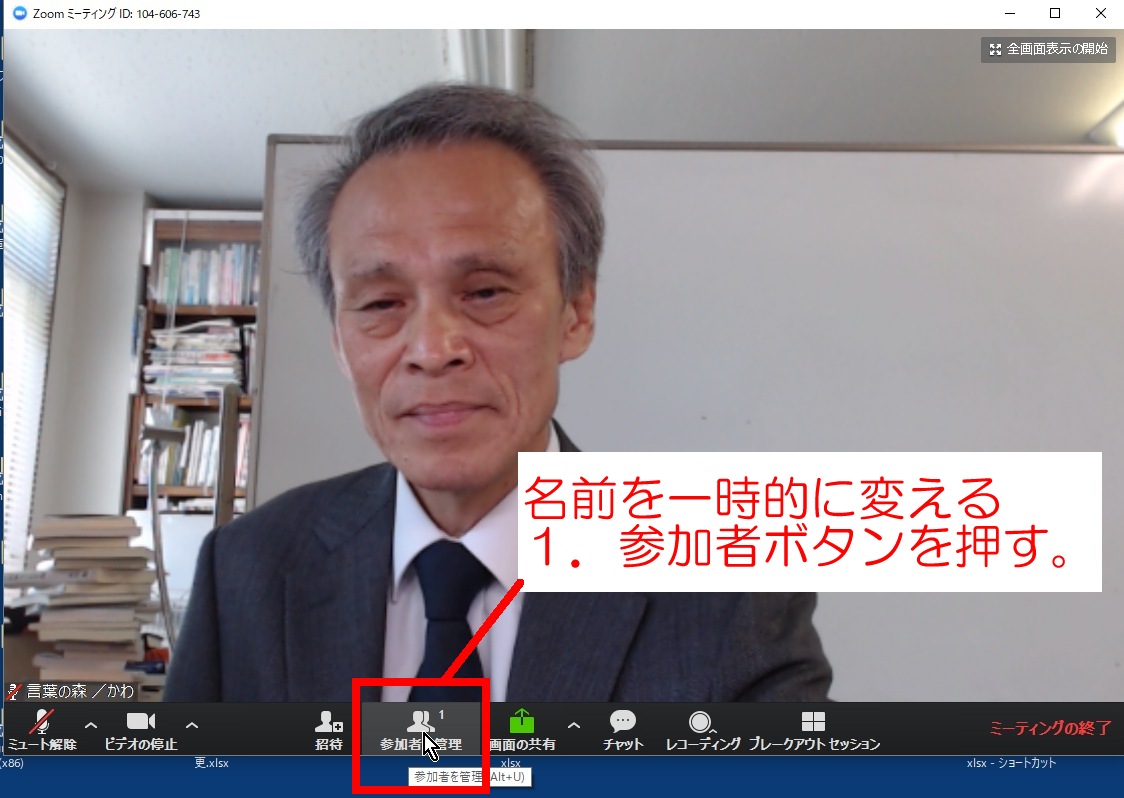

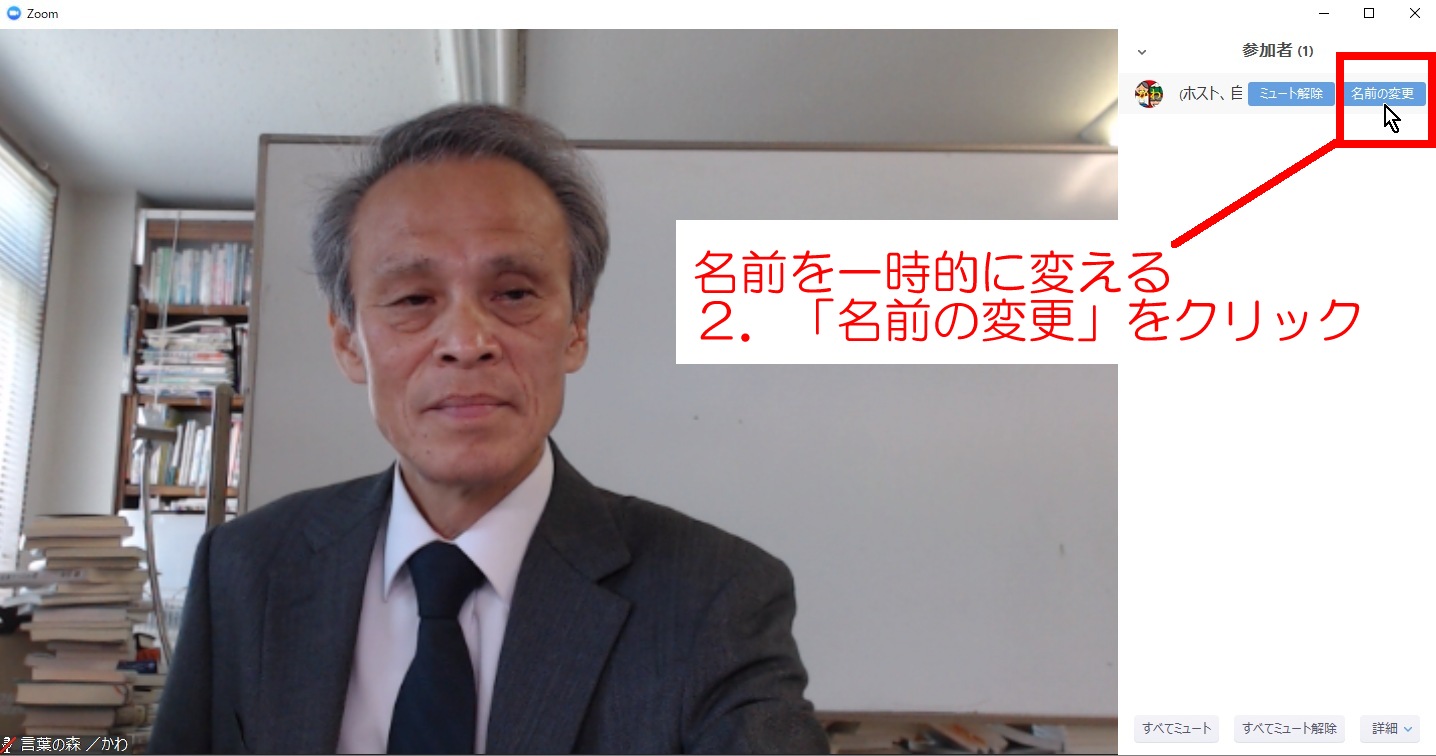

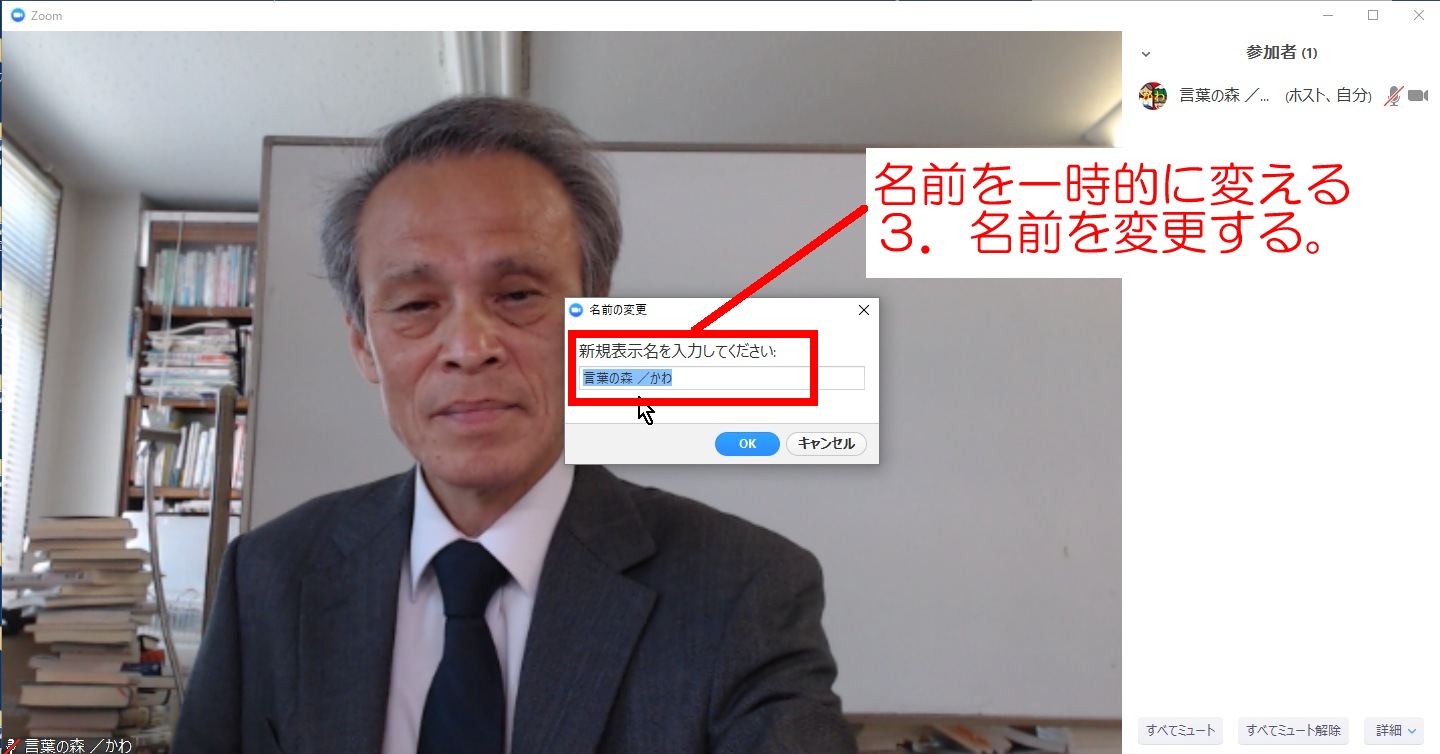

その場合、同じアカウントの名前になるとわかりにくいので、Zoomの下の参加者ボタンをクリックし、自分が入るときの表示名を一時的に変えるようにしてください。

●ハレーションが起きる場合

生徒と保護者が同じ会場に入り、複数の端末が近くにある場合、互いのスピーカーから出た音を互いのマイクが拾ってしまうため、ハレーションを起こすことがあります。

ハレーションが起きないようにするためには、それぞれの端末から出る音声を端末内蔵のスピーカーではなく、イヤホンやヘッドセットで音声出力をするようにしてください。

●6.名前の変更の仕方

名前を一時的に変えるのは、Zoomの画面でできます。

継続的に異なる名前に変えるには、アカウントのプロフィールを編集してください。

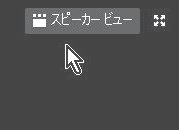

●8.ギャラリービュー、スピーカービューの切り換え

Zoomの画面の右上に、ギャラリービューとスピーカービューを切り換えるボタンがあります。

ギャラリービューは、全員の様子を見るときに使います。

スピーカービューは、ある特定の人の画面を大きく見たいときに使います。

スピーカービューのときに、今大きく映っている画面とは別の画面を大きく映したいときは、上の方に小さく並んでいる参加者のアイコンから、大きく映したいものをダブルクリックして選びます

●9.共有画面を小さくしたいとき

先生が画面を共有にすると、その共有画面が生徒のパソコン全画面に広がります。

この共有画面を小さくしたいときは、エスケープキーを押します。

●10.横になった画像を縦に表示させたいとき

アップロードされた画像が横になったり、上下がさかさまになっていたりする場合があります。

そのとき、「Ctrl」+「Alt」+「←↑↓→のいずれかの矢印」で正しく表示されます。

戻すときは、その逆の矢印で戻ります。

この画面回転はそれぞれのパソコンで行う必要があります。

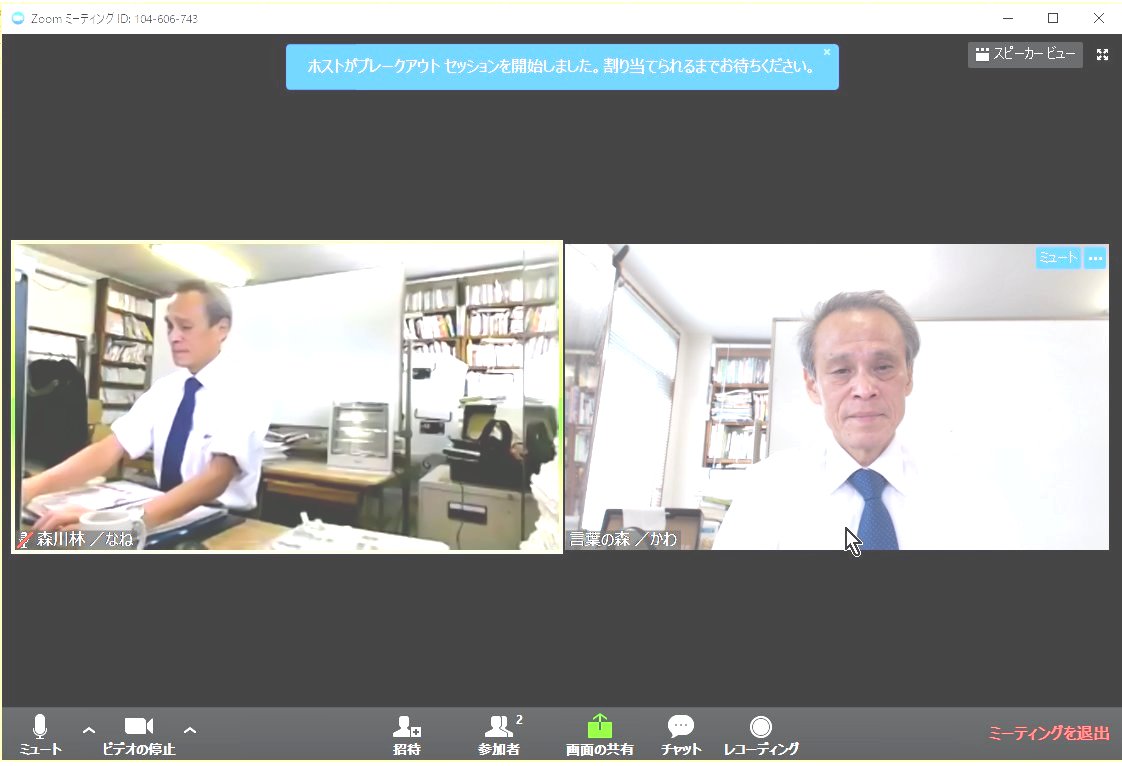

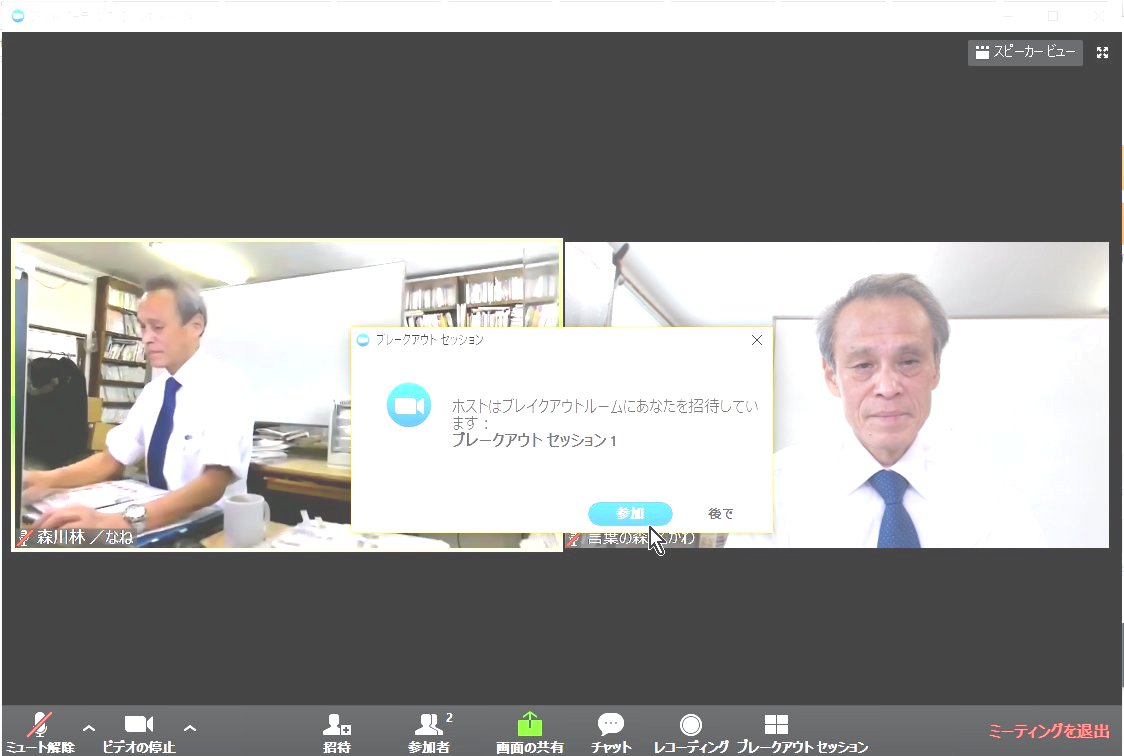

●11.ブレークアウトセッション(分科会)

Zoomにはブレークアウトセッションという機能があります。これは、分科会のような機能です。

あるZoom会場がいくつかの分科会で運営されているときは、ホストから分科会の割当があるまで待っていてください。

ホストからブレークアウトルームへの招待があったら参加してください。

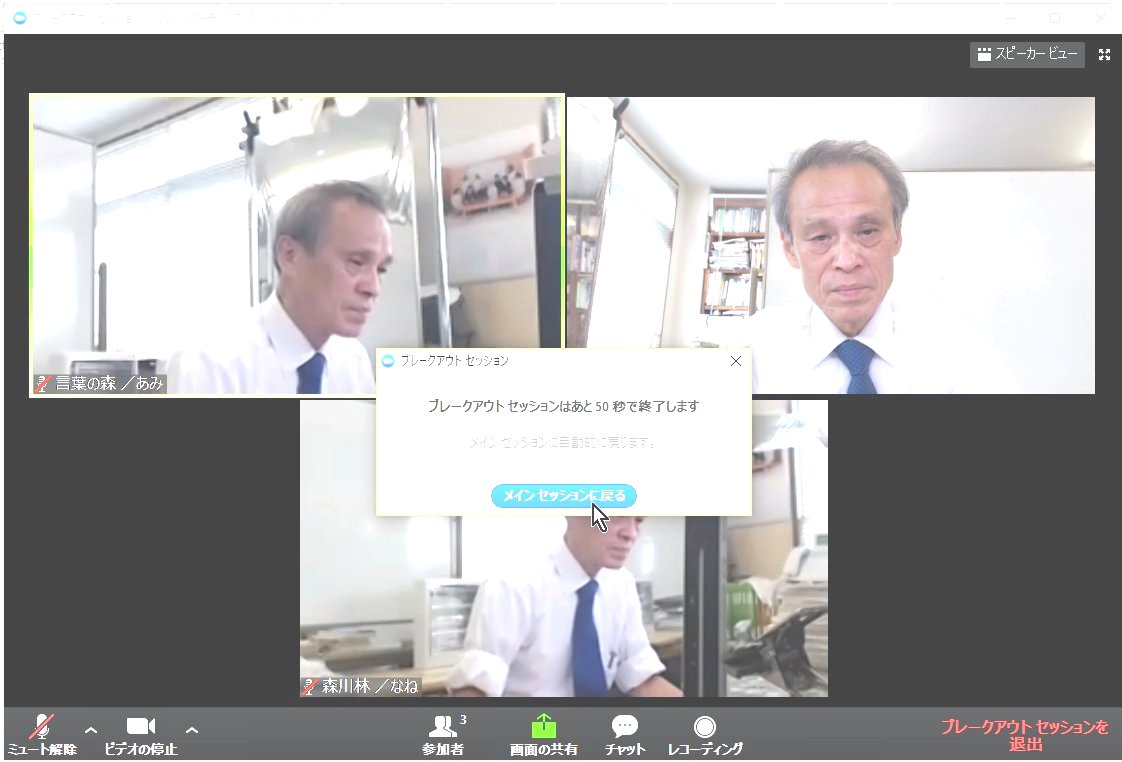

ホストの方で一斉に全員をメインセッションに戻すときは、「あと60秒で終了します」という表示が出るので、自然に戻るまで待っていればいいです。

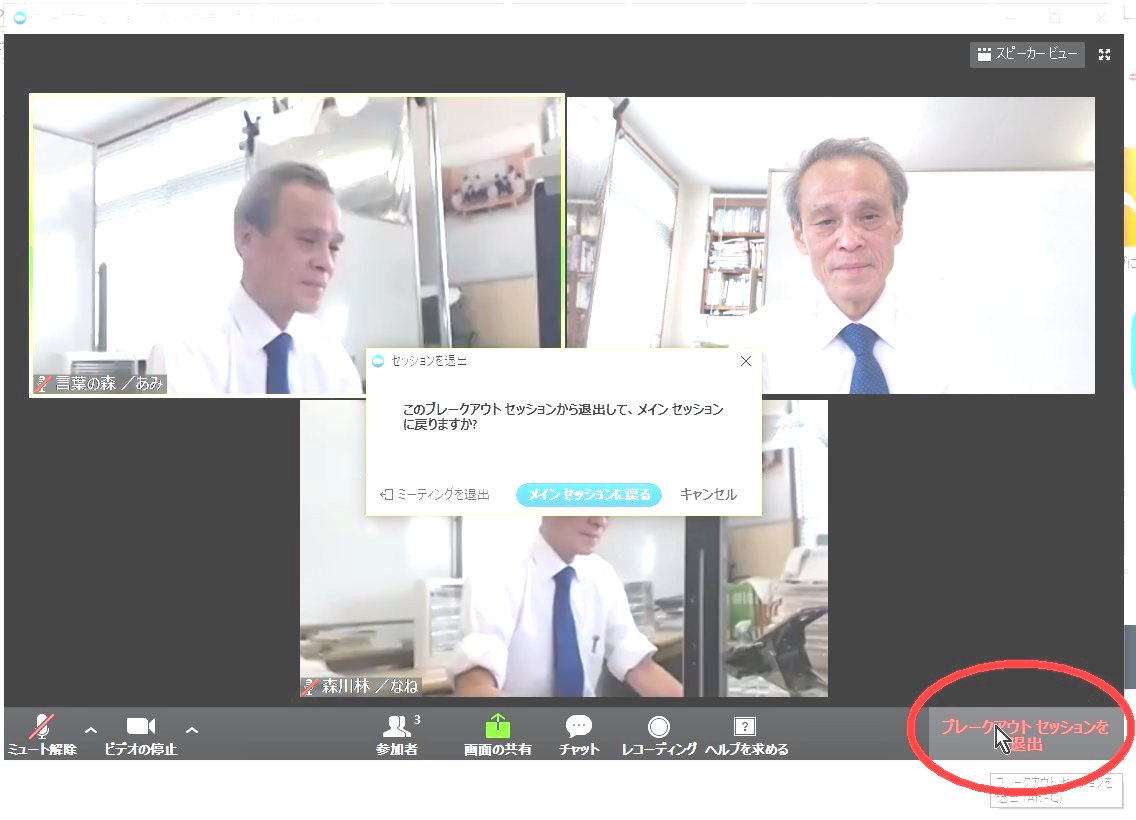

手動でブレークアウトセッションからメインセッションに戻るときは、「ブレークアウトセッションを退出する」をクリックします。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

ZoomとGoogleフォトを使うためのパソコン講習会の資料をアップロードしました。

詳しく説明するために、かなり長い資料になっていますが、大事なところは、最初の5分弱の動画に入れてあります。

この動画さえ見れば基本的なことはすべてわかるので、あとは実習で実際にやっていただくようにします。

これからの勉強で、ZoomとGoogleフォトの利用は必須になりますので、関心のある方はぜひご参加ください。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。生徒父母向け記事(61) 寺子屋オンライン(101)

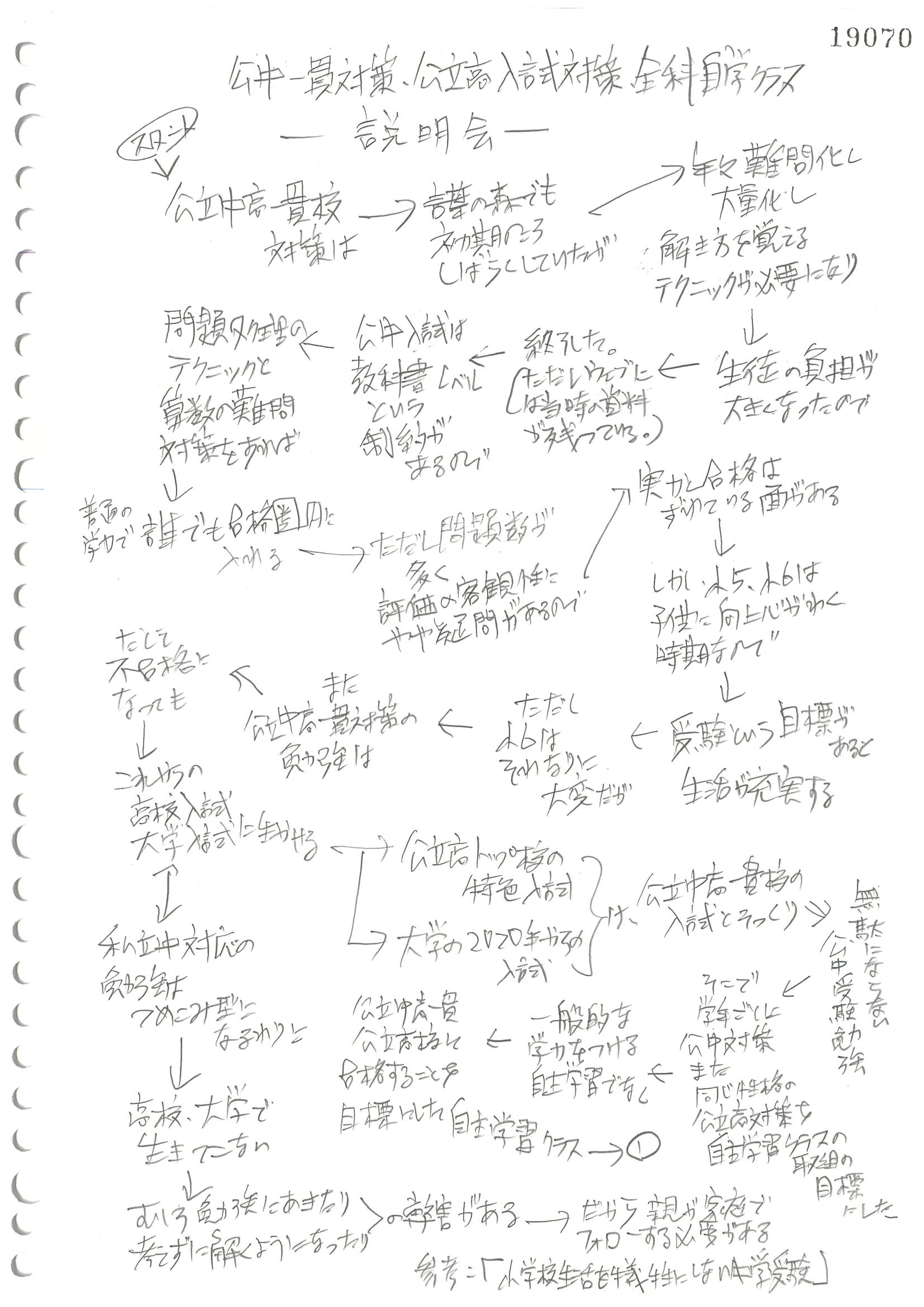

5月22日~28日にかけて「公立中高一貫校対策、公立高校入試他施策のための全教科自主学習クラス説明会」を行います。

説明会のあと、Zoomとgoogleフォトの利用に関するパソコン操作の講習会も行います。

当日の説明会の中で、質問を受け付けますが、時間的に全員の質問を受けられない場合もありますので、その際は保護者掲示板に質問内容をお書きください。

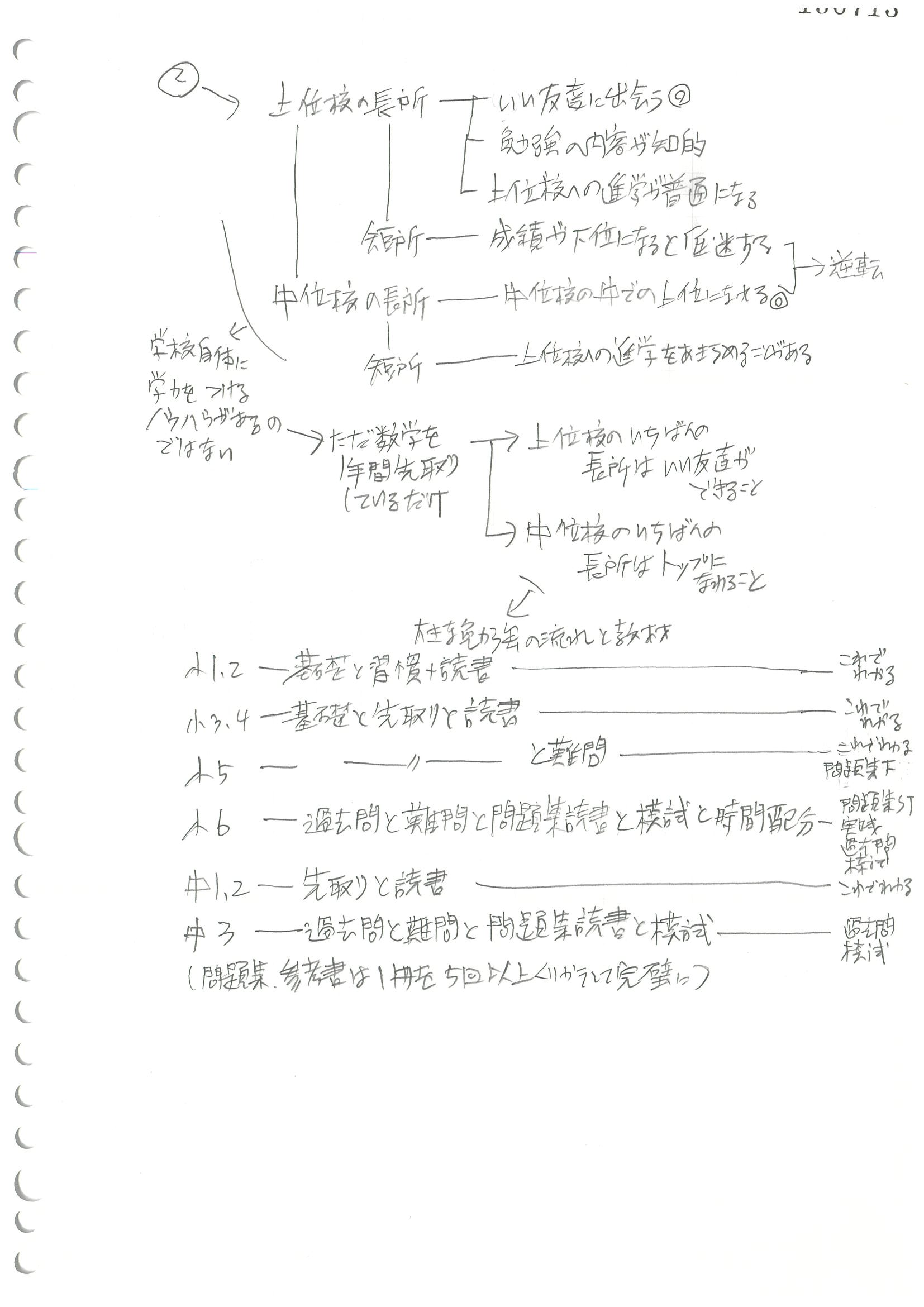

▽資料1.

▽資料2.「小学6年生で使用する公立中高一貫校対策問題集」(塾専用教材)

小5からの自主学習クラスで公立中高一貫校受験対策用に使用する問題集です。(1,500~2,000円+税+送料)

市販の「これでわかる」シリーズの国算理社がひととおり終わったあとに、受験対策用として使います。

○内容のサンプルは、→

http://www.nihonkyouzai.jp/sample?id=283#page/10

(小5は公立中高一貫校対策問題集の「理系F」「文系F」、小6前半は「理系S」「文系S」、小6後半は「理系T」「文系T」)

▼説明の動画

(当日、説明します。)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。生徒父母向け記事(61) 自主学習クラス(0)

5.4週は清書の週なので、授業の動画は学年共通の話題にしました。

小学生新聞などの記事をもとに、いろいろな話を紹介しています。

子供の勉強を考えた場合、親はつい役に立つことをやらせようとします。

それは、近回りの勉強です。

受験間際になれば、勉強はすべて近回りで集中するやり方で取り組まなかければならなくなりますが、それは受験が勝敗というものに深く関わってくるからです。

しかし、受験期に突入する前の勉強は、勝敗ではなく実力をつけるための勉強です。

実力をつけるためには、できるだけ遠回りの勉強をした方がいいのです。

遠回りの勉強は、一見学校の勉強とは直結しないような面を持っています。

しかし、だから子供はそこで自由に考えたり、試してみたり、別のやり方をしてみたりすることができるのです。

読書にも、近回りの読書と遠回りの読書があります。

近回りの読書とは、一見勉強の役に立ちそうな読書です。

そういう読書は、勉強と同じで方向が決まっているから、大体つまらないものが多いのです。

子供は、小学1年生から3年生のころまでは、親の言うことをよく聞きます。

だから、その時期こそ、近回りの読書や勉強はしないようにして、できるだけ遠回りの読書と勉強を楽しんでいくといいのです。

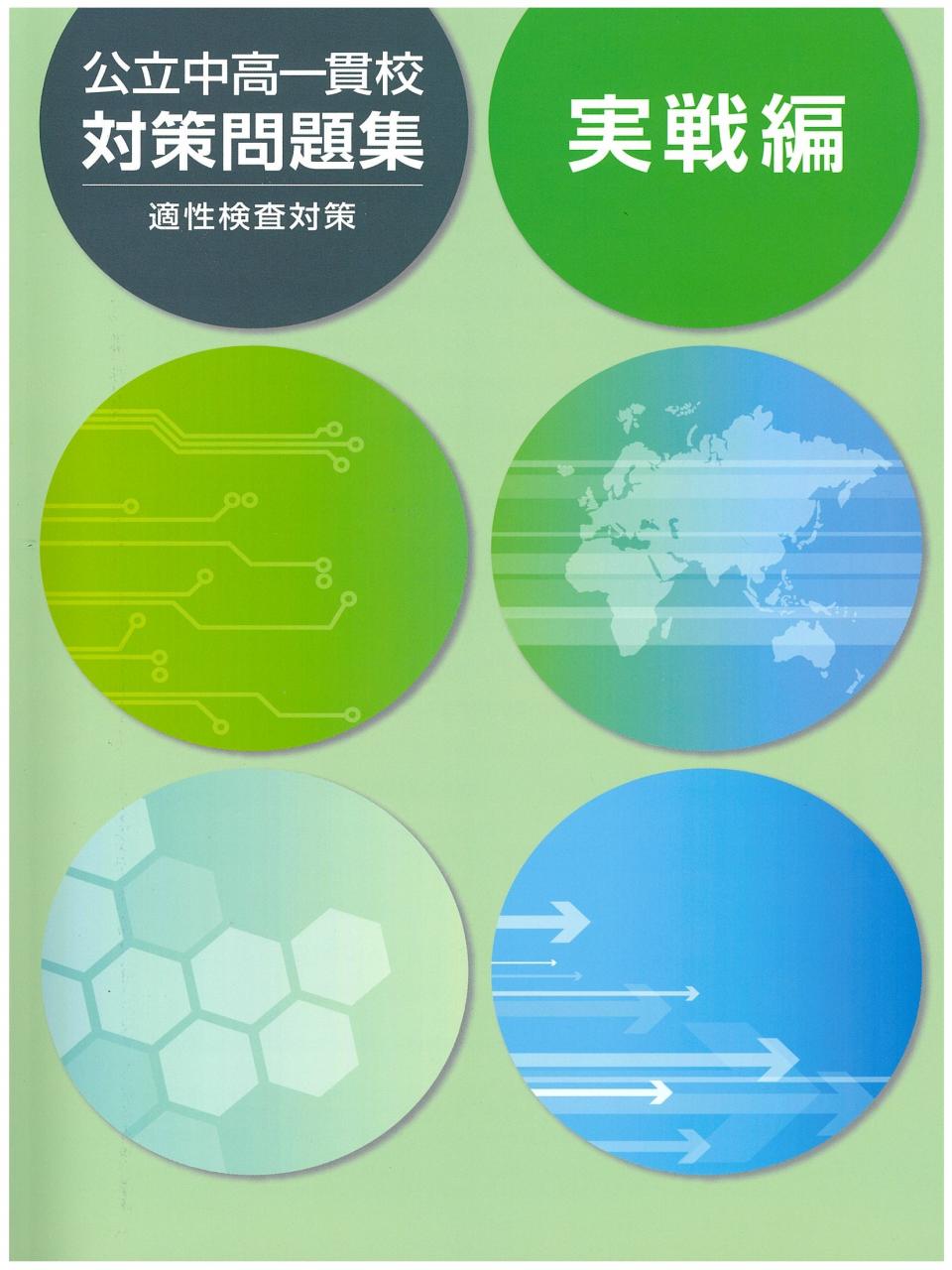

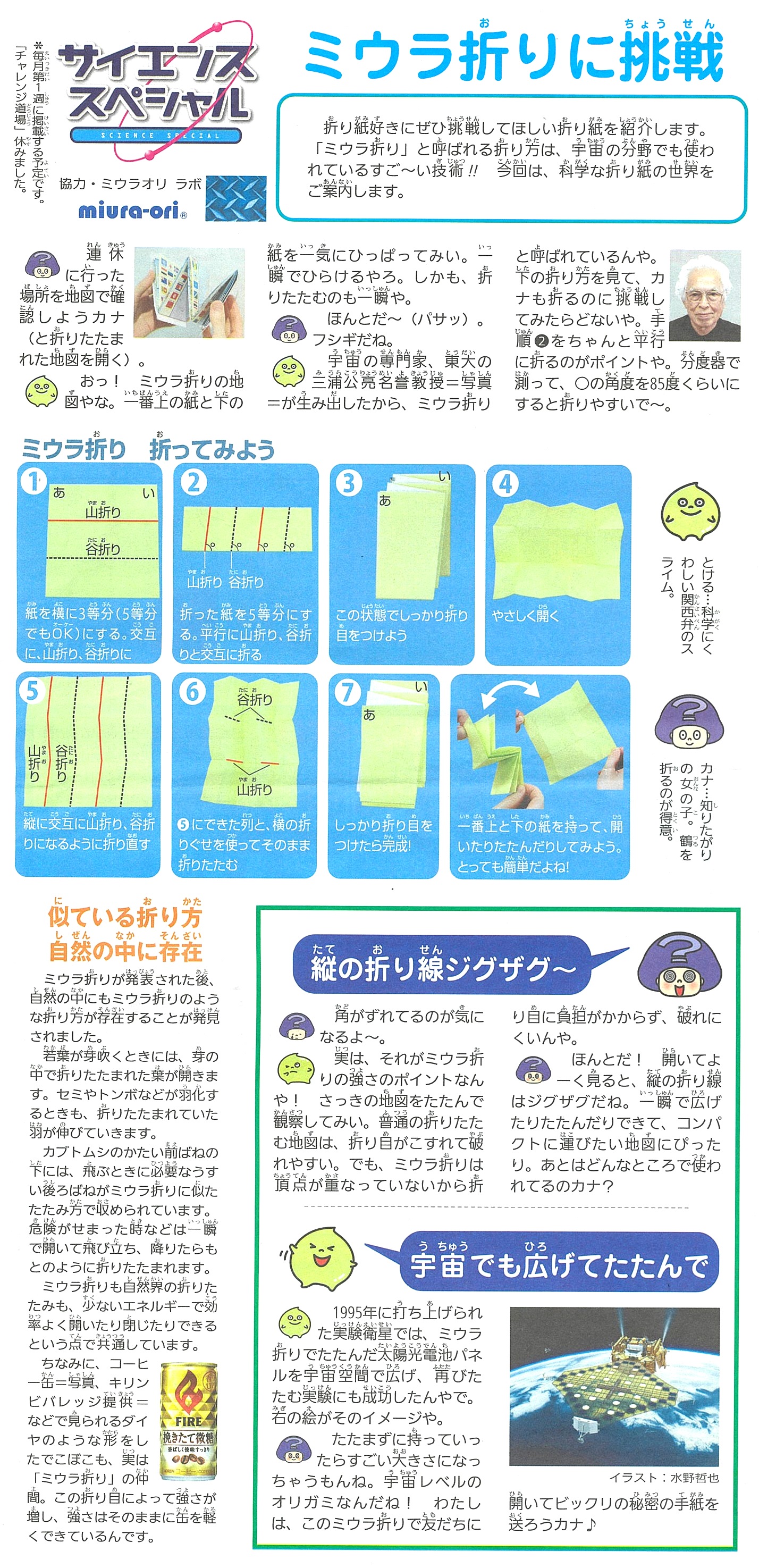

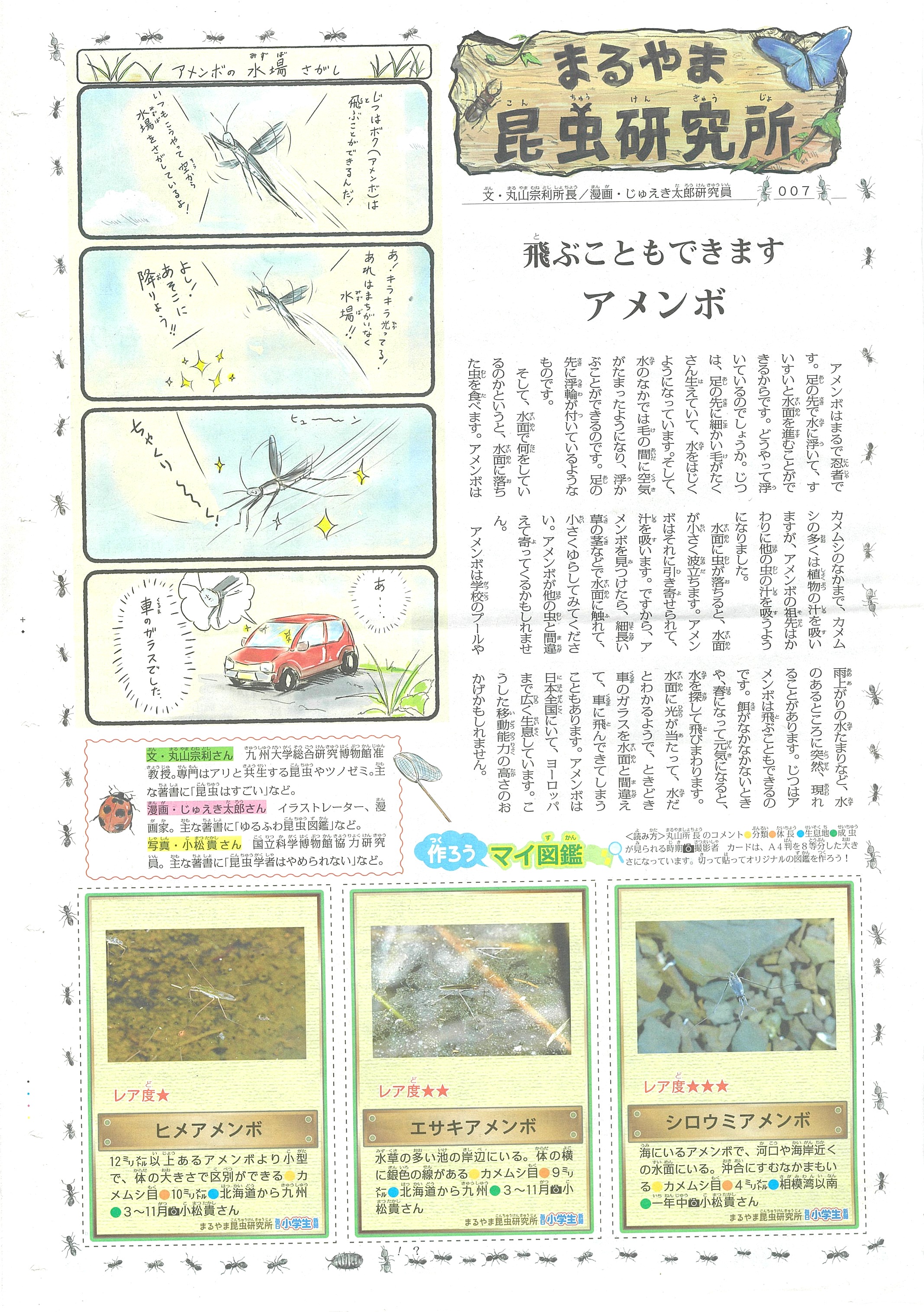

例えば、今回紹介している「箸の使い方」「ミウラ折り」「アメンボの性質」などは、学校のテストに出てくるような要素は何もありません。

しかし、いずれも自分で試したり、別のやり方をしてみたり、理由を考えたりしてみることができるものです。

こういうところで勉強を楽しむことが、あとになって本当の学力として生きてくるのです。

▽箸の使い方

▽ミウラ折り

▽アメンボの性質

▽自然観察の達人 (3)水上の忍者・アメンボ~虫をつかまえる秘密をさぐれ!~

(youtube)

https://www.youtube.com/watch?v=WocP3rRKKL8

▽お笑い芸人の話

▼5.4週の授業の動画

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

勉強の役に立ちそうな本ばかり読んでいる子は、読書好きにはなりません。

同じく、勉強に直接役に立ちそうな勉強ばかりしている子は、勉強好きにはなりません。

読書も勉強も、子供が面白がって熱中しているかどうかが基準です。

そして、子供が熱中するものは、一見役に立たないように見えるものが多いのです。

受験直前でないかぎり、明日の宿題やテストのことよりも、10年後の子供の人生を第一に考えることです。

10年後に役に立つことは、今は役に立たないように見えるものがほとんどです。

その最もよくある例が、子供が熱中して何かに取り組むことです。

子供時代は、まず熱中を学ぶ時期なのです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。発表学習クラス(0)

子供が寺子屋オンラインに参加する場合、お父さんかお母さんの使っているパソコンを使うことが多いと思います。

参加する子供が兄弟2人になると、1台のパソコンを2人で見たり、パソコンと別のタブレットやスマホを使ったりすることが多いと思います。

こういうときにおすすめなのが、子供の勉強専用にクロームブックを購入することです。

クロームブックは、3万円~4万円ぐらいです。

Zoomも、googleフォトも、テキスト入力用のtextというアプリもすぐに使えます。

下記のページに、最近のおすすめの製品が載っています。

https://www.odorikoblog.net/entry/chromebook/

言葉の森で主に使っているのは、このページの2位にランキングされている「【ASUS】Chromebook Flip(C101PA)」です。

1位の「【Chromebook】CB3-131-C3SZ」もいいと思いますが、まだ使ったことがありません。

クロームブックのほとんどは台湾のAcer製か、ASUS製です。

そのせいでもないと思いますが、ボタンが英語表記になっています。

今、これはZoomに問い合わせをしているところですから、いずれ1年以内ぐらいに日本語表記になると思われます。

英語表記であっても、覚えておかなければならないアイコン又は英語は、マイク、ビデオ、リネーム、ブレークアウトセッション、レコーディング、チャット、リービング(退出)ぐらいですから、すぐに慣れると思います。

クロームブックで画像を送信する場合、普通はデジカメで撮った画像をクロームブックに入れるとか、又はスマホで撮った画像そのスマホからgoogleフォトにアップロードするとかすることが多いと思います。

しかし、デジカメやスマホがなくても、もっと簡単にクロームブックをカメラのかわりに使うことができます。

それは、スクリーンキャプチャという方法で、クロームブックのカメラの前に作文を置き、「Ctrl]+「□||」ボタンを押すという方法です。

すると、スクリーンがpng画像になるので、それをgoogleフォトにアップロードすればいいのです。

これなら、クロームブックさえあれば、デジカメもスマホもパソコンも要りません。

クロームブックは、動作も重さも軽く、かなり快適に使えます。

よくスペックが低くなった古いパソコンは、Zoomに参加していると落ちてしまうことがあります。

20万円ぐらいのパソコンがよく落ちてしまうのに、4万円のクロームブックはそういうことはありません。

ただし、ハードディスクの保存容量がないので、Zoomのレコーディングはできません。これは、スマホやタブレットと同じです。

また、ワードやエクセルなどのオフィス製品は使えません。ただしオフィス製品は、今後クラウドサービスに取って代わられるようになると思います。

クロームブックは、インストール機能がないので、ウイルス感染の心配もありません。

google chromeのブラウザが最初から入っているので、インターネットは自由に使えます。

gmailのページに、自分のgmail以外のメールアドレスのアカウントをインポートしておけば、ブラウザ上でメールが確認できますから、いつでもどこでもメールをチェックできます。

このやり方は、「Gmailで他のメールアドレスのメールを送受信できるようにする方法」などで検索するとすぐに見つかると思います。

これからの子供の勉強用パソコンの主流はクロームブックになると思います。

タブレットやスマホは、ものを見るとか聞くとかいう受け身の操作では何も不自由は感じませんが、文章を入力するような能動的な操作になると、やはりキーボードのある端末の方がずっと有利です。

これから子供が本格的に寺子屋オンラインで作文をしたり勉強をしたりする予定の方は、子供用としてクロームブックを用意してあげるといいと思います。

言葉の森の、自主学習クラスも、発表学習クラスも、1曜日の月額受講料はわずか3,240円です。

これで、友達と一緒に、自分で選んだ楽しい勉強ができるのですから、クロームブックへの最初の投資はすぐに回収できます。(なお、寺オン作文は、電話通信と同じ月額8.434円です。)

自主学習クラスは、月曜から金曜まで毎日でも参加できますから、毎日塾に行くかわりの家庭学習として取り組むこともできます。

お父さんやお母さんの帰りが遅い家庭は、夕方の子供の勉強をどうしたらいいか悩まれることが多いと思いますが、少人数で全員対話型の寺子屋オンラインクラスであれば、友達の目も先生のチェックもあるので、自宅での学習もしっかりできると思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

子供がある程度大きくなったら、キンドルとクロームブックを買ってあげるといいと思います。

ローマ字を覚える小学4年生になったら、クロームブックを自由に使わせてあげると、作文などもクロームブックで書くようになると思います。

ちょっと先の話になりますが、作文は手書きで構想図を書き、クロームブックとgoogleドキュメントでその構想図をもとに音声入力の作文を書き、それをアップロードするというような時代になると思います。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。自主学習クラス(0) 発表学習クラス(0)