小学校3、4年生のころは、一言でいうと、作文を上手に書ける時期にあたります。

これは、子供たちが学校生活に慣れてくるとともに、書く力もさらに自由に使えるようになってくるからです。このころはギャングエイジとも呼ばれるとおり、作文にもいたずらっぽい楽しさが出てきます。この時期の子供たちは、表現の工夫を楽しんだり、内容の面白さを意図して書こうとしたりします。

小学校3、4年生の時期の作文指導で、大事なことは三つあります。

第一は、表現の工夫を楽しむ指導をすることです。例えば、たとえを使ったり、ダジャレを使ったりして書く練習をします。

第二は、出来事を個性的に書く指導をすることです。この時期は、子供自身にも、面白いこと書こうとする意識がわいてきます。この面白さは、その時期にその子供が読んでいる本の影響もあります。時には、家族や先生の話をおもしろおかしく書くこともありますが、あまり目くじらを立てないことが大切です

第三は、感想を個性的に書く指導をすることです。感想の個性は、大人との対話の量に比例しています。お父さんやお母さんがいろいろな話を聞かせてあげると、それに比例する形で、子供の感想を書く力も深まってきます。

小学3、4年生のころは、作文全体にその子らしい個性が出てくるので、小学校時代の記念に残る作文をかける時期にもあたります。この時期は、子供に自主的にいろいろなコンクールに応募させるようにするのもいいことです。ただし、二重投稿にならないように保護者が注意しておく必要があります。小学校3、4年生の時期に作文コンクールなどに入選すると、そのことで書くことにさらに自信がついてきます。

小学校1年生のころは、まだ子供自身にうまく書こうという意識がありません。そのため、作文コンクールなどに入選しても、あまり嬉しいという実感がわかないようです。また、学年が上がって小学校5、6年生になると、今度は、入選してみんなの前で話題になることが恥ずかしいという気持ちが出てきます。ですから、コンクール入選をいちばん無邪気に喜べるのは、小学校3、4年生の時期になるのです

小学校4年生は、親のいうこと聞く最後の年齢にあたります。小学校5年生になると、だんだん子供の自己主張がはっきりしてくるので、親のいうことをそのまま素直には聞かなくなってきます。しかし、親のいうことを素直に聞く小学校3、4年生の時期にこそ、大人のペースで強引に何かをさせるのではなく、子供の自主性を尊重して、いつもよいところを評価していくという姿勢が大切です。

(この文章は、構成図をもとに音声入力した原稿をamivoiceでテキスト化したものです)

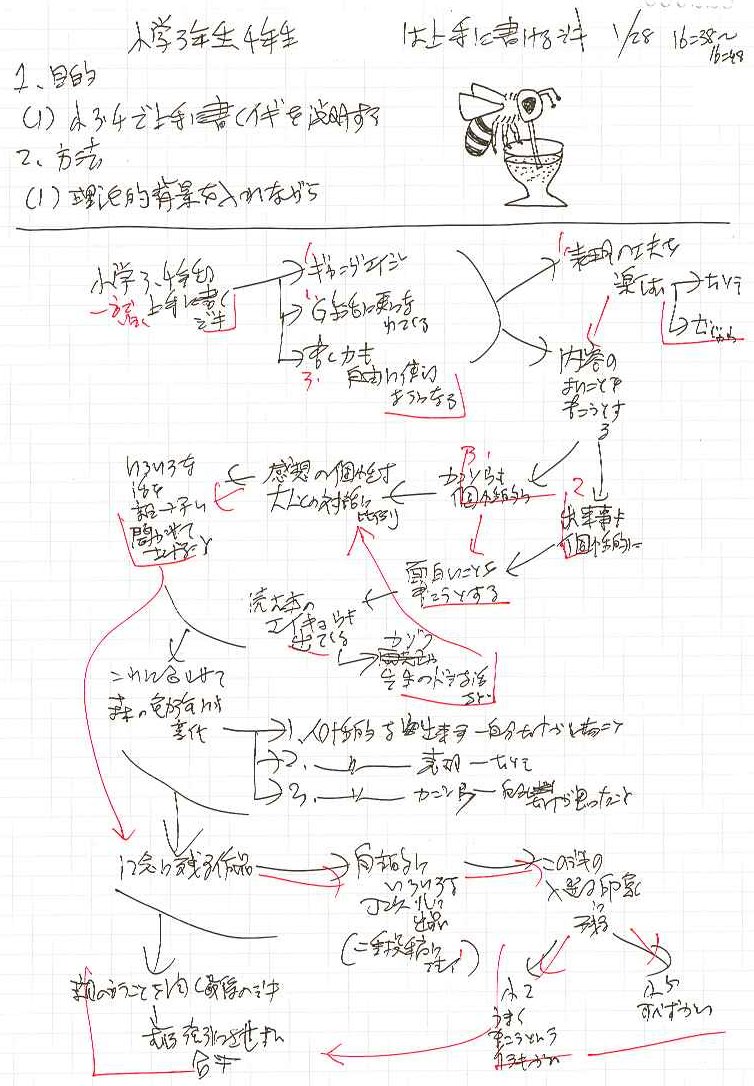

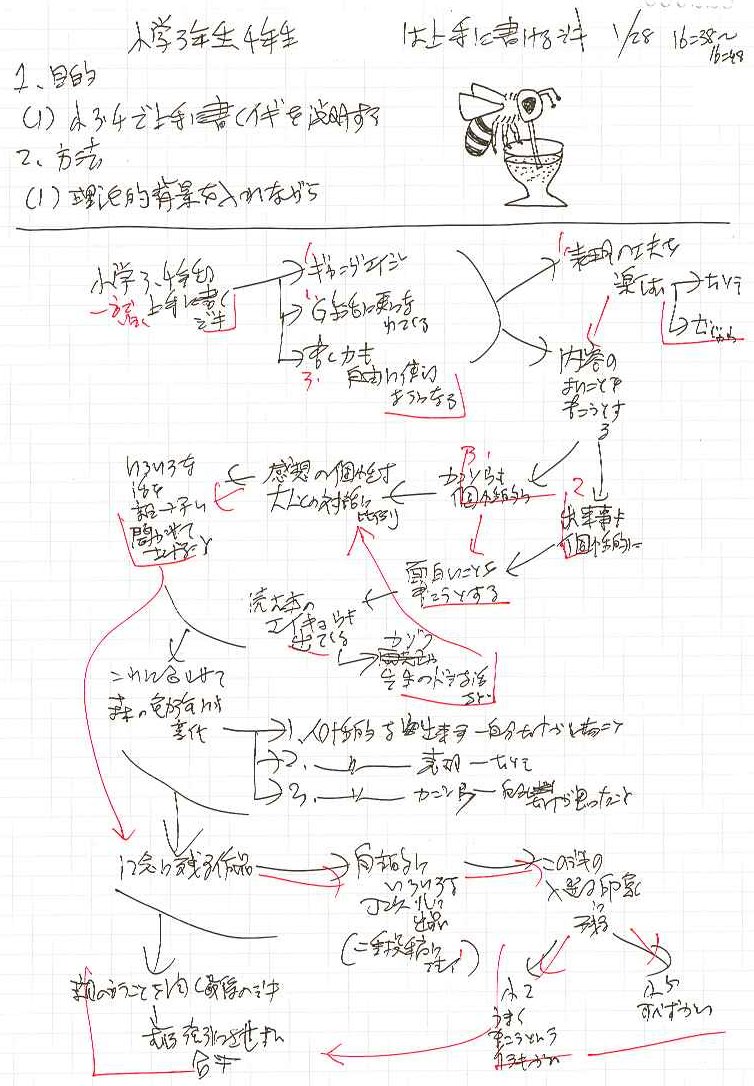

マインドマップ風構成図

記事のもととなった構成図です。

(急いで書いたのでうまくありません)

これは、子供たちが学校生活に慣れてくるとともに、書く力もさらに自由に使えるようになってくるからです。このころはギャングエイジとも呼ばれるとおり、作文にもいたずらっぽい楽しさが出てきます。この時期の子供たちは、表現の工夫を楽しんだり、内容の面白さを意図して書こうとしたりします。

小学校3、4年生の時期の作文指導で、大事なことは三つあります。

第一は、表現の工夫を楽しむ指導をすることです。例えば、たとえを使ったり、ダジャレを使ったりして書く練習をします。

第二は、出来事を個性的に書く指導をすることです。この時期は、子供自身にも、面白いこと書こうとする意識がわいてきます。この面白さは、その時期にその子供が読んでいる本の影響もあります。時には、家族や先生の話をおもしろおかしく書くこともありますが、あまり目くじらを立てないことが大切です

第三は、感想を個性的に書く指導をすることです。感想の個性は、大人との対話の量に比例しています。お父さんやお母さんがいろいろな話を聞かせてあげると、それに比例する形で、子供の感想を書く力も深まってきます。

小学3、4年生のころは、作文全体にその子らしい個性が出てくるので、小学校時代の記念に残る作文をかける時期にもあたります。この時期は、子供に自主的にいろいろなコンクールに応募させるようにするのもいいことです。ただし、二重投稿にならないように保護者が注意しておく必要があります。小学校3、4年生の時期に作文コンクールなどに入選すると、そのことで書くことにさらに自信がついてきます。

小学校1年生のころは、まだ子供自身にうまく書こうという意識がありません。そのため、作文コンクールなどに入選しても、あまり嬉しいという実感がわかないようです。また、学年が上がって小学校5、6年生になると、今度は、入選してみんなの前で話題になることが恥ずかしいという気持ちが出てきます。ですから、コンクール入選をいちばん無邪気に喜べるのは、小学校3、4年生の時期になるのです

小学校4年生は、親のいうこと聞く最後の年齢にあたります。小学校5年生になると、だんだん子供の自己主張がはっきりしてくるので、親のいうことをそのまま素直には聞かなくなってきます。しかし、親のいうことを素直に聞く小学校3、4年生の時期にこそ、大人のペースで強引に何かをさせるのではなく、子供の自主性を尊重して、いつもよいところを評価していくという姿勢が大切です。

(この文章は、構成図をもとに音声入力した原稿をamivoiceでテキスト化したものです)

マインドマップ風構成図

記事のもととなった構成図です。

(急いで書いたのでうまくありません)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。 小学校2年生も、作文を始めるのにちょうどいい時期です。それは第一に書く力が安定してくるからです。第二に学校生活にも慣れてくるからです。そして第三に勉強の習慣が作りやすい時期だからです。

書く力が安定してくることと学校生活に慣れてくることから、学校では夏休みに初めて感想文の宿題が出ることもあります。しかし、小学2年生では感想文は無理をして書かない方がいいと思います。

小学校2年生では、難しい感想文よりも楽しい作文を書くことに重点に置いていきましょう。

また、作文でも、「わたしの○○」というような説明的な題名は、この時期はまだ書きにくいものです。

小学校2年生の作文は、身近な出来事が中心です。例えば、「今日のこと」「この前のこと」というような題名です。小学校2年生のころは、日々感動のある人生を生きているので、毎日同じ題名でも書くことにあまり困りません

また、小学2年生の時期は、内容的によいことを書こうという意識はあまりありません。書くこと自体がうれしい時期です。

この時期の勉強で大事なことは四つあります。第一は暗唱、第二は読書、第三は両親との対話、第四は作文です。

暗唱については、長文を読んだときにお父さんやお母さんが面白い話をしてあげましょう。言葉の森の長文は科学的な内容が多いので、更に詳しい話や具体的な例などを挙げることができます。子供にとっては、身近なお父さんやお母さんから知的な話を聞くことがとても楽しいのです。

作文については、楽しんで書かせることが大事です。この時期に他人と比較することは意味がありません。小学校2年生で文章が上手な子は、例外なく本をたくさん読んでいます。文章の上手さは、読む量に比例しています。ですから、作文に弱点があった場合でも、作文で直すのではなく読書で直すと考えておくことが大切です。

小学2年生のころは、面白く読める本はたくさんあります。この時期に本を読まないという子はまずいません。しかし、そういう時期のうちに、読書は勉強の中でいちばん優先して取り組むものだという考えを持たせることが大事です。つまり、どんなに忙しい日があっても、読書だけは毎日欠かさないという生活を送っていくことが大切です。

このように、作文、自習、読書などが生活の中に溶け込むようになる等と、この小学校2年生の勉強の延長で、高学年まで作文や読書の勉強を続けていけるようになります。

(この文章は、構成図をもとに音声入力した原稿をamivoiceでテキスト化したものです)

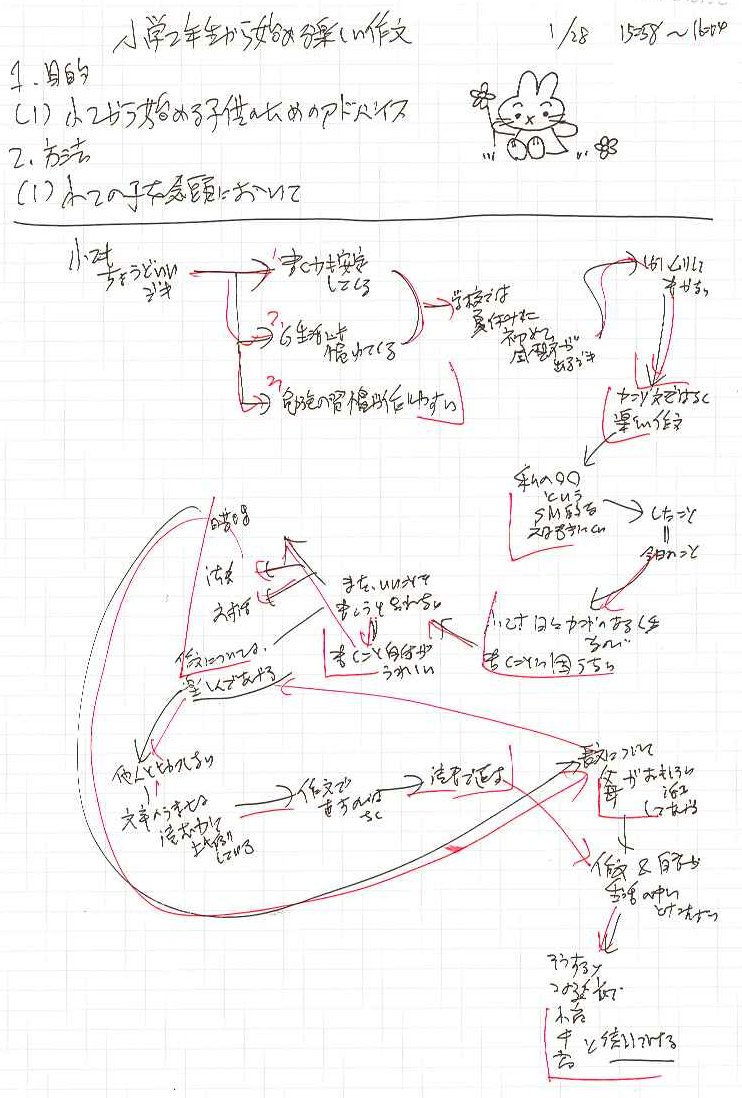

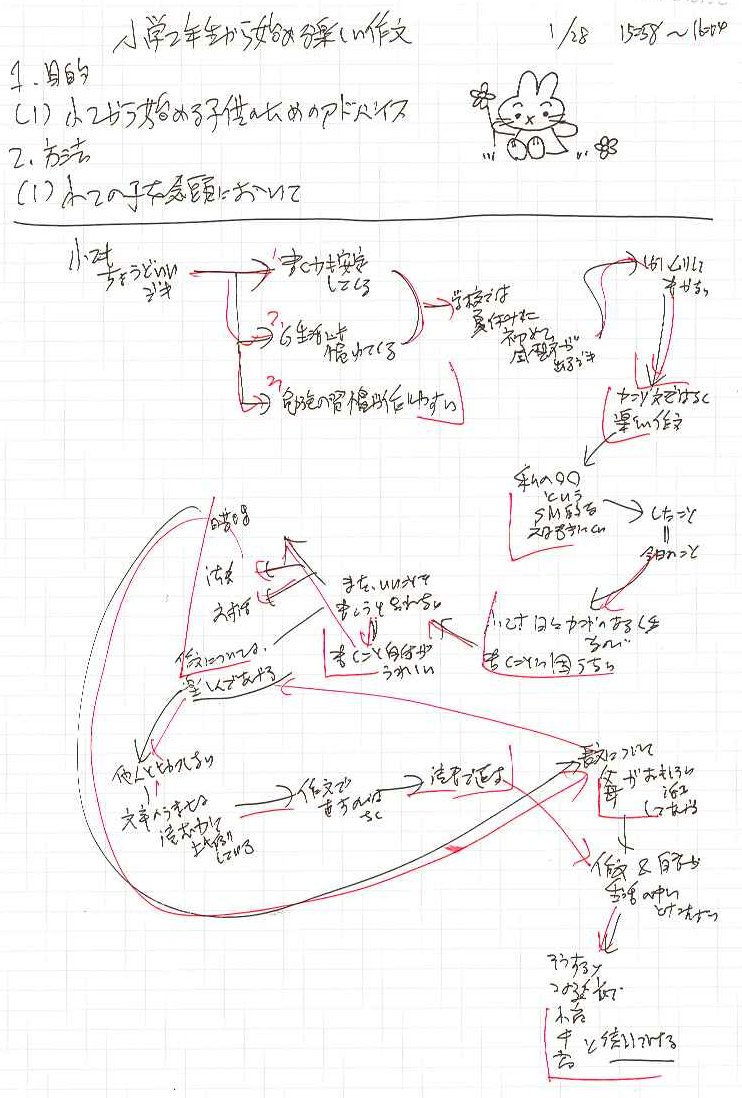

マインドマップ風構成図

記事のもととなった構成図です。

(急いで書いたのでうまくありません)

書く力が安定してくることと学校生活に慣れてくることから、学校では夏休みに初めて感想文の宿題が出ることもあります。しかし、小学2年生では感想文は無理をして書かない方がいいと思います。

小学校2年生では、難しい感想文よりも楽しい作文を書くことに重点に置いていきましょう。

また、作文でも、「わたしの○○」というような説明的な題名は、この時期はまだ書きにくいものです。

小学校2年生の作文は、身近な出来事が中心です。例えば、「今日のこと」「この前のこと」というような題名です。小学校2年生のころは、日々感動のある人生を生きているので、毎日同じ題名でも書くことにあまり困りません

また、小学2年生の時期は、内容的によいことを書こうという意識はあまりありません。書くこと自体がうれしい時期です。

この時期の勉強で大事なことは四つあります。第一は暗唱、第二は読書、第三は両親との対話、第四は作文です。

暗唱については、長文を読んだときにお父さんやお母さんが面白い話をしてあげましょう。言葉の森の長文は科学的な内容が多いので、更に詳しい話や具体的な例などを挙げることができます。子供にとっては、身近なお父さんやお母さんから知的な話を聞くことがとても楽しいのです。

作文については、楽しんで書かせることが大事です。この時期に他人と比較することは意味がありません。小学校2年生で文章が上手な子は、例外なく本をたくさん読んでいます。文章の上手さは、読む量に比例しています。ですから、作文に弱点があった場合でも、作文で直すのではなく読書で直すと考えておくことが大切です。

小学2年生のころは、面白く読める本はたくさんあります。この時期に本を読まないという子はまずいません。しかし、そういう時期のうちに、読書は勉強の中でいちばん優先して取り組むものだという考えを持たせることが大事です。つまり、どんなに忙しい日があっても、読書だけは毎日欠かさないという生活を送っていくことが大切です。

このように、作文、自習、読書などが生活の中に溶け込むようになる等と、この小学校2年生の勉強の延長で、高学年まで作文や読書の勉強を続けていけるようになります。

(この文章は、構成図をもとに音声入力した原稿をamivoiceでテキスト化したものです)

マインドマップ風構成図

記事のもととなった構成図です。

(急いで書いたのでうまくありません)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。 高校生の今学期の課題フォルダに入っている読解マラソン集に、違う学年のものが入っていました。

課題フォルダを再送しますので、1.4週の読解問題は、新しい読解マラソン集が届いてから提出してください。

課題フォルダを再送しますので、1.4週の読解問題は、新しい読解マラソン集が届いてから提出してください。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。 「本物の教育」と「成績のための教育」は、二つの点で違っています。

第一に、本物の教育は学ぶことを楽しんで行われるという点です。例えば、子供が何かに興味を持ったとき、その興味を知的に伸ばしていくのが本物の教育です。成績のための教育は、子供の興味よりも、成績に結びつくようなところに知的な好奇心を誘導しようとします。形は似ているかもしれませんが、中身は大きく異なります。知る喜びという動機に立脚しているものは、心から楽しむことができます。しかし、成績のためという動機に根差しているものは、心から楽しめない面もあるので、どうしても周囲が頑張らせて無理をさせるという状態にしがちです。

第二の違いは、競争の有無です。本物の教育は、自分に学力がつくことが嬉しいように、相手に学力がつくことも同じように喜べます。なぜかというと、自分が相手に新しいことを教えてあげられるように、相手からも自分の知らない新しいことを教えてもらえるからです。つまり、創造的な人が多ければ多いほど、世界も自分も相手も豊かになるということです。これに対して、成績のための教育は、相手との競争を前提としています。ですから、自分の成績が良いことは嬉しいことですが、相手の成績が良いことは必ずしも嬉しいことではありません。このような競争状態は、やはり人間の本来の姿としてはゆがんだものです。

本物の教育を行う一つの方法として、言葉の森の長文を活用することができます。

例えば、小学校の低学年の子供が長文を呼んでいるとします。長文の内容は科学的なものが多いので、子供は必ず途中で疑問を感じたり、よりくわしい知識に興味を持ったりしてきます。そのときに、お父さんやお母さんがその長文の内容に関連した面白い話をあらかじめ勉強しておいて、子供と一緒に実験をしたり、旅行したり、話し合いをしたりするのです。低学年のころであれば、お父さんやお母さんが、子供たちの知的好奇心を刺激することは比較的簡単にできます。家庭で行う簡単な理科実験ができれば、わざわざ理科実験教室に通う必要はありません。もちろん通える人は、通っていいのですが。

小学校低学年のころに、そのような知的対話の文化を家庭の中に作っておけば、親子の対話が少なくなる小学校高学年や中学生の時期になってからも、親子の対話を継続できます。なぜ小学校高学年から親子の対話がなくなるかというと、親と子の間に共通の話題がなくなるので、親が子供に対して言う言葉が成績の話だけになってしまうからです。また、中学生や高校生になってから、子供の知的好奇心を刺激するような面白い話を親が準備するのはかなり大変です。

アインシュタインは、学校も習い事も嫌いでしたが、家庭での家族との話の中で自分の知的好奇心を豊かに育てていきました。

エジソンは、学校に通いませんでしたが、図書館の本と母親の用意してくれた理科の実験器具で自分の知的生活を豊かにしていきました。

アインシュタインやエジソンとは全然違いますが、私の家の例です。子供が小学生のころ、何かの本を読んで、忍者の使っていた干し飯(ほしいい)を自分でも作りたいと言い出しました。早速、干し飯作るために、ご飯を薄く広げて屋根の上で乾かしました。しばらくたって見に行くと、家にすみついていた野良猫がそのご飯をほとんど食べていました。こうして干し飯作りは失敗しましたが、興味のあることがあったら実験してみるという気持ちは子供の中で育っていったと思います。こういうことをしていても、学校の成績は上がりません。しかし、成績よりも大事な生きる姿勢のようなものができていくと思うのです。

本物の教育を行うもう一つの方法は、作文です。作文の課題の中には、準備した方がよく書けるというものがあります。例えば、題名課題です。「玉子焼きを作ったこと」とか「虫をつかまえたこと」などという題名があったときに、その題名に合わせて、家庭で日曜日のイベントを計画します。

現実には、いろいろと面白い体験をさせても、子供はそのことを上手に作文に書くわけではありません。逆に、親が拍子抜けするほどあっさりとしか書かないのが普通です。しかし、その体験は、確実に子供の心を成長させていきます。

また、言葉の森の課題の多くに、「家族に聞いたこと」や「調べたこと」という項目があります。例えば、「私の好きな遊び」という題名で作文を書くときに、子供が、お父さんやお母さんや、又は、田舎のおじいちゃんおばあちゃんに、子供のころどういう遊びが好きだったかを取材するのです。遠くに住んでいるおじいちゃんやおばあちゃんであれば、電話で取材してもいいでしょう。子供は、身近な人から話を聞く方が、本を読んで勉強するよりもずっと深くその内容を記憶に定着させます。

これらのことが具体的にテストの成績にどのように生かせるかと言えば、それはほとんど意味がないでしょう。しかし、子供が将来、自分らしい創造的な考え方をしようとするときに、それらの経験がじわじわと生きてくるのです。

現在のテストのほとんどは、成績の差をつけることを目標として作られています。したがって、テストに合わせた勉強は、差をつけることを目標とした勉強になりがちです。それは、本来の勉強とは、やはりかなり違ったものです。そのことを、人生経験豊富な親が深く理解して、子供の勉強の方向を修正していく必要があります。

学習塾は善意でみんなの成績を引き上げようとしています。特に小さい学習塾では、教える先生が情熱をもって子供たちの成績を上げることに取り組んでいます。ですから、塾の批判をすることが本意ではありませんが、学習塾の時間が長くなればなるほど、家庭での文化的な生活は少なくなっていくのです。塾で長時間勉強するよりも、家庭で自分のペースで勉強して、食事のときに、両親と知的で面白い会話を楽しむという余裕のある方が、子供たちの本当の学力にとっては大きなプラスになると思います。

(この文章は歩きながらICレコーダーに録音したものをamivoiceでテキスト化したものです)

第一に、本物の教育は学ぶことを楽しんで行われるという点です。例えば、子供が何かに興味を持ったとき、その興味を知的に伸ばしていくのが本物の教育です。成績のための教育は、子供の興味よりも、成績に結びつくようなところに知的な好奇心を誘導しようとします。形は似ているかもしれませんが、中身は大きく異なります。知る喜びという動機に立脚しているものは、心から楽しむことができます。しかし、成績のためという動機に根差しているものは、心から楽しめない面もあるので、どうしても周囲が頑張らせて無理をさせるという状態にしがちです。

第二の違いは、競争の有無です。本物の教育は、自分に学力がつくことが嬉しいように、相手に学力がつくことも同じように喜べます。なぜかというと、自分が相手に新しいことを教えてあげられるように、相手からも自分の知らない新しいことを教えてもらえるからです。つまり、創造的な人が多ければ多いほど、世界も自分も相手も豊かになるということです。これに対して、成績のための教育は、相手との競争を前提としています。ですから、自分の成績が良いことは嬉しいことですが、相手の成績が良いことは必ずしも嬉しいことではありません。このような競争状態は、やはり人間の本来の姿としてはゆがんだものです。

本物の教育を行う一つの方法として、言葉の森の長文を活用することができます。

例えば、小学校の低学年の子供が長文を呼んでいるとします。長文の内容は科学的なものが多いので、子供は必ず途中で疑問を感じたり、よりくわしい知識に興味を持ったりしてきます。そのときに、お父さんやお母さんがその長文の内容に関連した面白い話をあらかじめ勉強しておいて、子供と一緒に実験をしたり、旅行したり、話し合いをしたりするのです。低学年のころであれば、お父さんやお母さんが、子供たちの知的好奇心を刺激することは比較的簡単にできます。家庭で行う簡単な理科実験ができれば、わざわざ理科実験教室に通う必要はありません。もちろん通える人は、通っていいのですが。

小学校低学年のころに、そのような知的対話の文化を家庭の中に作っておけば、親子の対話が少なくなる小学校高学年や中学生の時期になってからも、親子の対話を継続できます。なぜ小学校高学年から親子の対話がなくなるかというと、親と子の間に共通の話題がなくなるので、親が子供に対して言う言葉が成績の話だけになってしまうからです。また、中学生や高校生になってから、子供の知的好奇心を刺激するような面白い話を親が準備するのはかなり大変です。

アインシュタインは、学校も習い事も嫌いでしたが、家庭での家族との話の中で自分の知的好奇心を豊かに育てていきました。

エジソンは、学校に通いませんでしたが、図書館の本と母親の用意してくれた理科の実験器具で自分の知的生活を豊かにしていきました。

アインシュタインやエジソンとは全然違いますが、私の家の例です。子供が小学生のころ、何かの本を読んで、忍者の使っていた干し飯(ほしいい)を自分でも作りたいと言い出しました。早速、干し飯作るために、ご飯を薄く広げて屋根の上で乾かしました。しばらくたって見に行くと、家にすみついていた野良猫がそのご飯をほとんど食べていました。こうして干し飯作りは失敗しましたが、興味のあることがあったら実験してみるという気持ちは子供の中で育っていったと思います。こういうことをしていても、学校の成績は上がりません。しかし、成績よりも大事な生きる姿勢のようなものができていくと思うのです。

本物の教育を行うもう一つの方法は、作文です。作文の課題の中には、準備した方がよく書けるというものがあります。例えば、題名課題です。「玉子焼きを作ったこと」とか「虫をつかまえたこと」などという題名があったときに、その題名に合わせて、家庭で日曜日のイベントを計画します。

現実には、いろいろと面白い体験をさせても、子供はそのことを上手に作文に書くわけではありません。逆に、親が拍子抜けするほどあっさりとしか書かないのが普通です。しかし、その体験は、確実に子供の心を成長させていきます。

また、言葉の森の課題の多くに、「家族に聞いたこと」や「調べたこと」という項目があります。例えば、「私の好きな遊び」という題名で作文を書くときに、子供が、お父さんやお母さんや、又は、田舎のおじいちゃんおばあちゃんに、子供のころどういう遊びが好きだったかを取材するのです。遠くに住んでいるおじいちゃんやおばあちゃんであれば、電話で取材してもいいでしょう。子供は、身近な人から話を聞く方が、本を読んで勉強するよりもずっと深くその内容を記憶に定着させます。

これらのことが具体的にテストの成績にどのように生かせるかと言えば、それはほとんど意味がないでしょう。しかし、子供が将来、自分らしい創造的な考え方をしようとするときに、それらの経験がじわじわと生きてくるのです。

現在のテストのほとんどは、成績の差をつけることを目標として作られています。したがって、テストに合わせた勉強は、差をつけることを目標とした勉強になりがちです。それは、本来の勉強とは、やはりかなり違ったものです。そのことを、人生経験豊富な親が深く理解して、子供の勉強の方向を修正していく必要があります。

学習塾は善意でみんなの成績を引き上げようとしています。特に小さい学習塾では、教える先生が情熱をもって子供たちの成績を上げることに取り組んでいます。ですから、塾の批判をすることが本意ではありませんが、学習塾の時間が長くなればなるほど、家庭での文化的な生活は少なくなっていくのです。塾で長時間勉強するよりも、家庭で自分のペースで勉強して、食事のときに、両親と知的で面白い会話を楽しむという余裕のある方が、子供たちの本当の学力にとっては大きなプラスになると思います。

(この文章は歩きながらICレコーダーに録音したものをamivoiceでテキスト化したものです)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。教育論文化論(255)

文部科学省は1月21日、全国の小学5年生と中学2年生を対象に実施した「全国体力運動能力運動習慣等調査(全国体力テスト)」の結果を公表しました。

これを見ると体力上位県は、秋田県、石川県、福井県などとなっています。また、言い方はよくありませんが、下位県は、北海道、東京都、大阪府、福岡県などとなっています。福井県や秋田県は学力テストでも上位の成績でした。体力テストの下位の県と学力テストの下位の県も比較的共通しています。

学校教育における教員の力量の差は、たぶんほとんどないと思います。逆に、学習塾などの充実度は、都市部の方が高いはずです。原因が学校でも塾でもないとすると、帰するところは家庭の教育力になるのではないかと思います。

これは、小中学校にとどまらず、もっと上の高校や大学でも、同じようなことが言えるようです。聞くところによると、地方の公立高校出身者を高く評価する大学の先生が多いということです。

首都圏の私立高校の出身者とまとめていうと語弊があるかもしれませんが、受験のコツを知っているために、そのコツの延長で勉強に取り組んでしまっているのではないかと思うのです。そこでの勉強の目的は、点数を上げることであって、学力を深めることではないことが多いのです。

例えば、塾などでは、テストの成績を上げるために、時間切れになりそうなときや問題がよくわからないときは、とりあえず空欄を埋めておけという指導をします。しかし、わからないところは空欄のままにして×にしてもらった方が本当の実力がつきます。同じように、できない問題は飛ばしてできる問題から取りかかるという指導もよく行われています。しかし、長い人生では、できない問題に取り組むことこそが本当に価値のあることで、それがその人の実力につながことが多いのです。また数学の問題では、解法のパターンを理解することで成績が上がります。しかし、本当の学問の世界は、自分で創造的に考えるという姿勢が必要とされます。

本当は、この点数を上げるためのテクニックと、学力を高めるための勉強を、両方使えることが理想なのでしょう。少なくとも、テストの成績を上げるテクニックだけの勉強は空しいと思う感覚が必要です。塾におけるテストのための教育という偏りを是正するのが、家庭教育の役割になると思います。

これは推測ですが、学力テストや体力テストの上位の県では、家庭の中で、決まったことを毎日同じようにきちんとやるという文化があるのではないかと思います。そういう家庭では親子の間にちゃんとした対話があり、家庭における生活時間の流れも安定したものになっているでしょう。

私自身、これまでいろいろな子の成長を見てきました。その中には、小学生のころ成績がよくて、中学高校と上がるにつれてだんだん平凡になっていく子もいました。逆に、小学生のころはマイペースで、自分の好きなことばかりしていて成績はあまりよくないのに、中学高校と上がるにつれて、ぐんぐんと力をつけていった子もました。もちろん、人生は長いので、それらの子供たちはこれからの自覚と努力でまたいろいろな形に大きく変化していくと思います。

大事なことは家庭の中で、常に本物の教育ということを考えて子供たちを育てていくことだと思います。

(この文章は、構成図をもとに音声入力した原稿をamivoiceでテキスト化したものです)

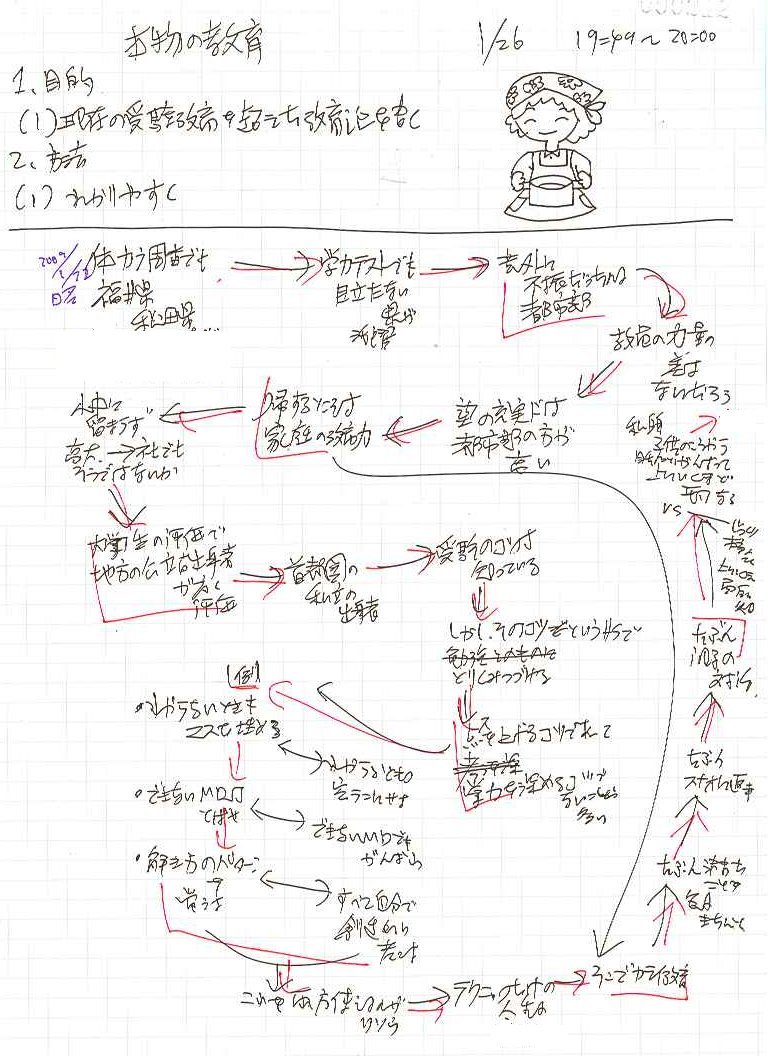

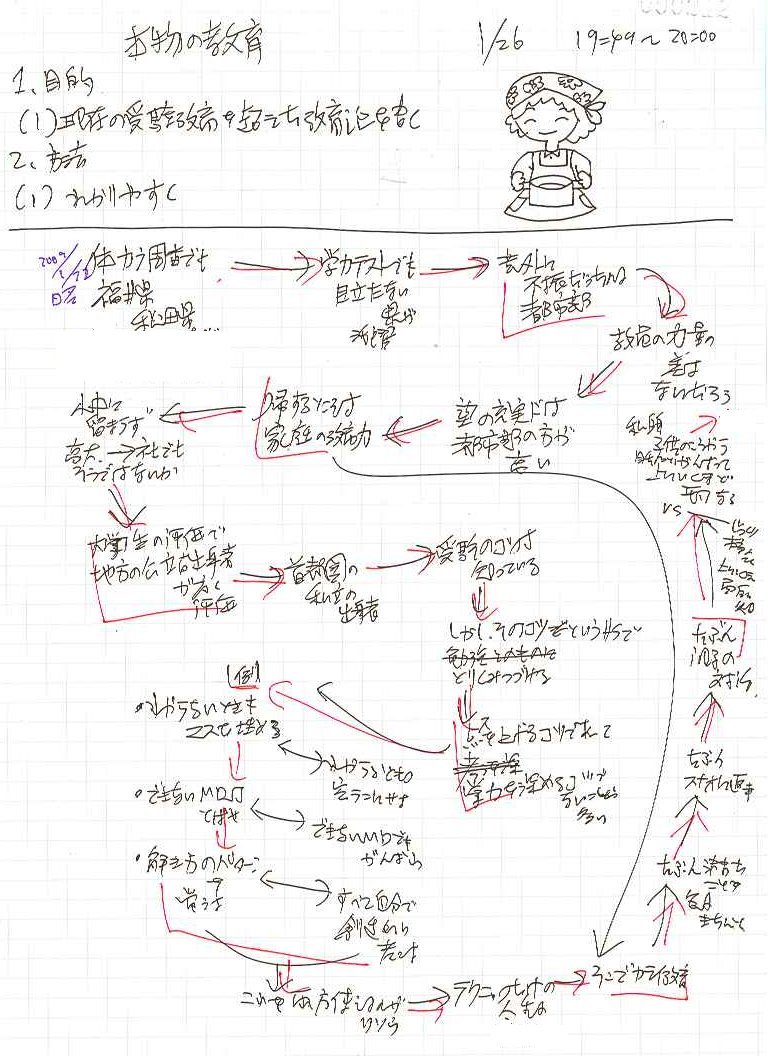

マインドマップ風構成図

記事のもととなった構成図です。

(急いで書いたのでうまくありません)

これを見ると体力上位県は、秋田県、石川県、福井県などとなっています。また、言い方はよくありませんが、下位県は、北海道、東京都、大阪府、福岡県などとなっています。福井県や秋田県は学力テストでも上位の成績でした。体力テストの下位の県と学力テストの下位の県も比較的共通しています。

学校教育における教員の力量の差は、たぶんほとんどないと思います。逆に、学習塾などの充実度は、都市部の方が高いはずです。原因が学校でも塾でもないとすると、帰するところは家庭の教育力になるのではないかと思います。

これは、小中学校にとどまらず、もっと上の高校や大学でも、同じようなことが言えるようです。聞くところによると、地方の公立高校出身者を高く評価する大学の先生が多いということです。

首都圏の私立高校の出身者とまとめていうと語弊があるかもしれませんが、受験のコツを知っているために、そのコツの延長で勉強に取り組んでしまっているのではないかと思うのです。そこでの勉強の目的は、点数を上げることであって、学力を深めることではないことが多いのです。

例えば、塾などでは、テストの成績を上げるために、時間切れになりそうなときや問題がよくわからないときは、とりあえず空欄を埋めておけという指導をします。しかし、わからないところは空欄のままにして×にしてもらった方が本当の実力がつきます。同じように、できない問題は飛ばしてできる問題から取りかかるという指導もよく行われています。しかし、長い人生では、できない問題に取り組むことこそが本当に価値のあることで、それがその人の実力につながことが多いのです。また数学の問題では、解法のパターンを理解することで成績が上がります。しかし、本当の学問の世界は、自分で創造的に考えるという姿勢が必要とされます。

本当は、この点数を上げるためのテクニックと、学力を高めるための勉強を、両方使えることが理想なのでしょう。少なくとも、テストの成績を上げるテクニックだけの勉強は空しいと思う感覚が必要です。塾におけるテストのための教育という偏りを是正するのが、家庭教育の役割になると思います。

これは推測ですが、学力テストや体力テストの上位の県では、家庭の中で、決まったことを毎日同じようにきちんとやるという文化があるのではないかと思います。そういう家庭では親子の間にちゃんとした対話があり、家庭における生活時間の流れも安定したものになっているでしょう。

私自身、これまでいろいろな子の成長を見てきました。その中には、小学生のころ成績がよくて、中学高校と上がるにつれてだんだん平凡になっていく子もいました。逆に、小学生のころはマイペースで、自分の好きなことばかりしていて成績はあまりよくないのに、中学高校と上がるにつれて、ぐんぐんと力をつけていった子もました。もちろん、人生は長いので、それらの子供たちはこれからの自覚と努力でまたいろいろな形に大きく変化していくと思います。

大事なことは家庭の中で、常に本物の教育ということを考えて子供たちを育てていくことだと思います。

(この文章は、構成図をもとに音声入力した原稿をamivoiceでテキスト化したものです)

マインドマップ風構成図

記事のもととなった構成図です。

(急いで書いたのでうまくありません)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。教育論文化論(255)

小3の12.4週問1の読解問題の答えは、4ではなく2でした。

「A 清作(せいさく)がやけどをした当時、くっついた指(ゆび)をなおせる医者(いしゃ)はどこにもいなかった」は、×ではなく○です。

小3の問1だけ、極端に正解率が低く、小3の保護者の方から指摘していただき、解答ミスがわかりました。

現在、山のたよりでは点数は正しい形に直っています。

小3のみなさん、申し訳ありませんでした。<(_ _)>

「A 清作(せいさく)がやけどをした当時、くっついた指(ゆび)をなおせる医者(いしゃ)はどこにもいなかった」は、×ではなく○です。

小3の問1だけ、極端に正解率が低く、小3の保護者の方から指摘していただき、解答ミスがわかりました。

現在、山のたよりでは点数は正しい形に直っています。

小3のみなさん、申し訳ありませんでした。<(_ _)>

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。この記事に関するコメント

コメントフォームへ。同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。 暗唱でなぜ頭がよくなるのかということについて、理論と実例を述べてみたいと思います。

まず、理論の世界では二つのことが考えられます。

第一は、日本語を繰り返し音読すると脳波がΘ波になるということです。これは、私(森川林)も実験をして確かめたことがあります。大阪大学の政木氏は、昔パラメモリーという装置を作っていました。これもやはり、脳波をΘ波化するもので、頭をよくするという効果があるということでした。現在、残像訓練でも脳波がΘ波になりやすいということが科学的に確かめられています。これは既に、スポーツの分野で利用されているようです。

日本語を音読することによって脳波が変化するというのは、私は母音言語の特徴なのではないかと思っています。母音言語は世界の中で日本とポリネシア地域にしかないと言われています(ポリネシアというのは、ハワイ、ニュージーランド、イースター島を結んだ三角形の中の地域です)。そういう背景があるので、日本には念仏を唱えるという文化があるのではないかとも考えられます。しかし、以上の話はまだはっきりとは検証できていないものですから、今後更に研究する必要があります。

第二は、もっと根本的な理論です。人間の思考力のほとんどは言語的な思考力だと思います。このほかに、数学的な思考力というものもありますが、これもその仕組みは同じです。言語による思考力があると、物事を平面的、羅列的に見るのではなく、構造的にとらえることができるようになります。この構造的なとらえ方を、その場限りの単なる知識的な理解に終わらせず、手足の一部のように自由に使えるようになるところに暗唱の意味があります。つまり、物事を構造化する能力が、確実に自分のものになっているということです。

これは数学の勉強を考えるとわかりやすいと思います。数学の得意な人は、反復練習によって数学的な考え方が自分の身体の一部のように自由に使えるようになっています。そこで、苦手な人からみると、数学の得意な人は理解しがたいひらめきがあるように見えるのです。

次に、具体例を三つあげたいと思います。

第一は、湯川秀樹の例です。湯川秀樹は、「旅人」という自伝の中で、自分の子供のころの勉強の様子を書いています。それによると、小学1年生のころ、祖父から論語の素読をさせられたそうです。それが後年、自分が本を読むときに大いにプラスになったと述懐しています。

第二は、貝原益軒です。益軒は、江戸時代に80代という高齢で「養生訓」や「和俗童子訓」という著書を著しました。それだけにこの書物は、人生経験の裏づけを持つ説得力のある内容となっています。益軒の思想は、当時の日本のかなり田舎の方にまで広まっていたそうです。たぶん、このことが、教育を重視する日本の国民性の土台の一つになったと思います。彼は、その著書の中で、四書五経などを毎日100字分100回暗唱することをすすめています。そして、これは子供の勉強に限らず、大人にとっても大きな効果があると述べています。

第三は、現代の例です。言葉の森では、昔、長文音読のほかに短文暗唱もしていました。この短文暗唱を小学校低学年のころから真面目にやっていた子は、確かに頭がよくなりました。ただし、頭のよさと学校の成績は、普段は一致しない面もあります。学校の勉強は、その場でその場で真面目にやっている子の方が成績がよくなるからです。ところが、受験勉強などを本格的に始めると、頭のよい子は、すぐに成績が上がってきます。例えば普段のクラスの成績は40人中10番ぐらいだとします。ところが、受験の時期に入り本格的に勉強しだすと、半年か1年ぐらいで学年のトップクラスなってしまうのです。

今、暗唱を始めた子は、これからだんだん大きな成果が出てくると思います。ただし、家庭での学習で、暗唱のほかに大事なこともいくつかあります。それらは、読書、対話、愛情のある生活です。(つづく)

(この文章は、構成図をもとに音声入力した原稿をamivoiceでテキスト化したものです)

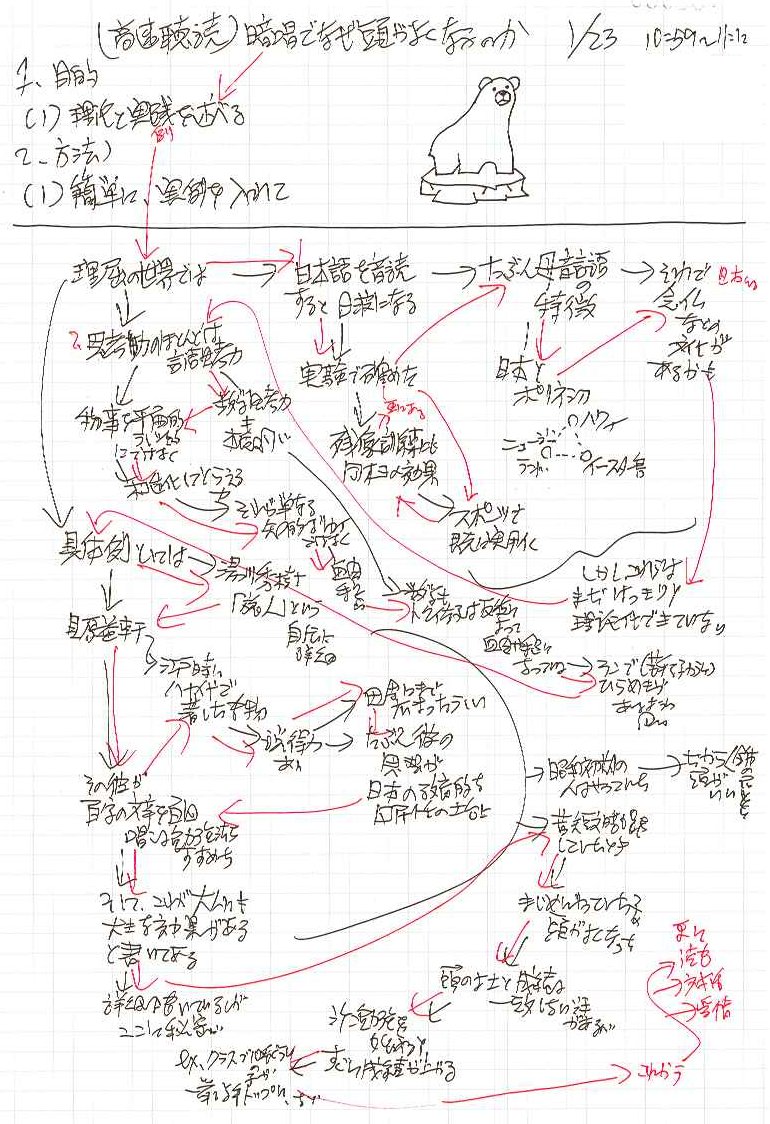

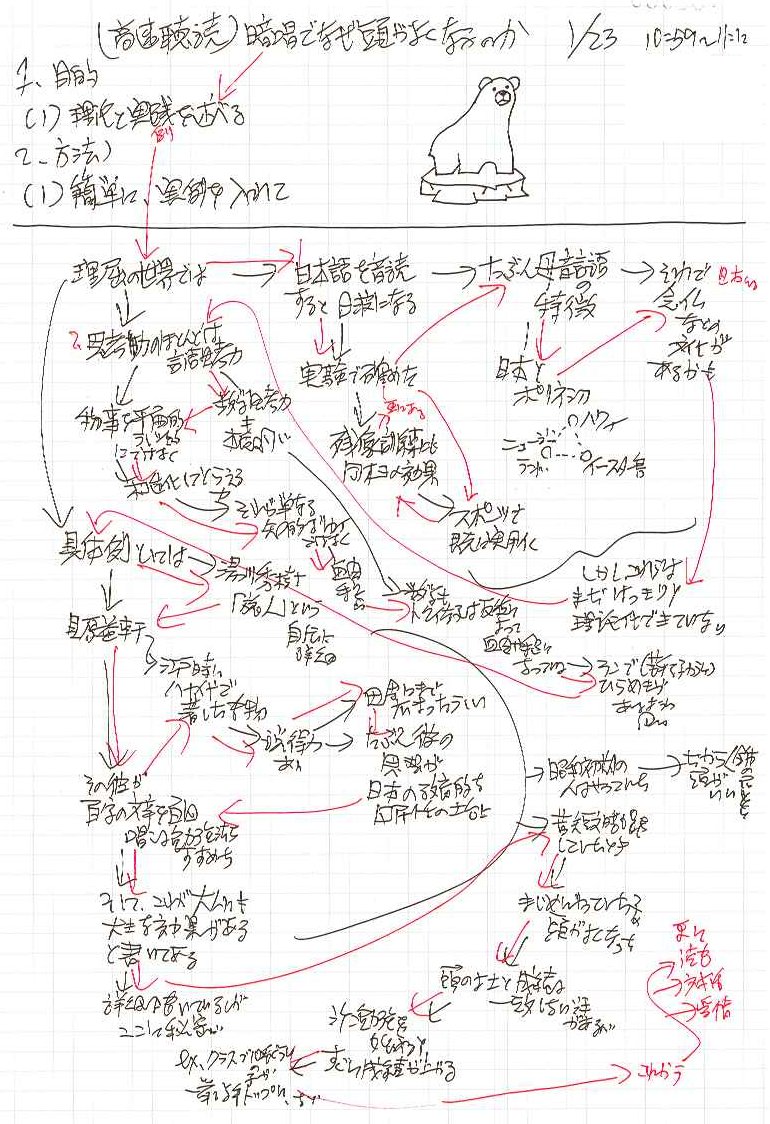

マインドマップ風構成図

記事のもととなった構成図です。

(急いで書いたのでうまくありません)

まず、理論の世界では二つのことが考えられます。

第一は、日本語を繰り返し音読すると脳波がΘ波になるということです。これは、私(森川林)も実験をして確かめたことがあります。大阪大学の政木氏は、昔パラメモリーという装置を作っていました。これもやはり、脳波をΘ波化するもので、頭をよくするという効果があるということでした。現在、残像訓練でも脳波がΘ波になりやすいということが科学的に確かめられています。これは既に、スポーツの分野で利用されているようです。

日本語を音読することによって脳波が変化するというのは、私は母音言語の特徴なのではないかと思っています。母音言語は世界の中で日本とポリネシア地域にしかないと言われています(ポリネシアというのは、ハワイ、ニュージーランド、イースター島を結んだ三角形の中の地域です)。そういう背景があるので、日本には念仏を唱えるという文化があるのではないかとも考えられます。しかし、以上の話はまだはっきりとは検証できていないものですから、今後更に研究する必要があります。

第二は、もっと根本的な理論です。人間の思考力のほとんどは言語的な思考力だと思います。このほかに、数学的な思考力というものもありますが、これもその仕組みは同じです。言語による思考力があると、物事を平面的、羅列的に見るのではなく、構造的にとらえることができるようになります。この構造的なとらえ方を、その場限りの単なる知識的な理解に終わらせず、手足の一部のように自由に使えるようになるところに暗唱の意味があります。つまり、物事を構造化する能力が、確実に自分のものになっているということです。

これは数学の勉強を考えるとわかりやすいと思います。数学の得意な人は、反復練習によって数学的な考え方が自分の身体の一部のように自由に使えるようになっています。そこで、苦手な人からみると、数学の得意な人は理解しがたいひらめきがあるように見えるのです。

次に、具体例を三つあげたいと思います。

第一は、湯川秀樹の例です。湯川秀樹は、「旅人」という自伝の中で、自分の子供のころの勉強の様子を書いています。それによると、小学1年生のころ、祖父から論語の素読をさせられたそうです。それが後年、自分が本を読むときに大いにプラスになったと述懐しています。

第二は、貝原益軒です。益軒は、江戸時代に80代という高齢で「養生訓」や「和俗童子訓」という著書を著しました。それだけにこの書物は、人生経験の裏づけを持つ説得力のある内容となっています。益軒の思想は、当時の日本のかなり田舎の方にまで広まっていたそうです。たぶん、このことが、教育を重視する日本の国民性の土台の一つになったと思います。彼は、その著書の中で、四書五経などを毎日100字分100回暗唱することをすすめています。そして、これは子供の勉強に限らず、大人にとっても大きな効果があると述べています。

第三は、現代の例です。言葉の森では、昔、長文音読のほかに短文暗唱もしていました。この短文暗唱を小学校低学年のころから真面目にやっていた子は、確かに頭がよくなりました。ただし、頭のよさと学校の成績は、普段は一致しない面もあります。学校の勉強は、その場でその場で真面目にやっている子の方が成績がよくなるからです。ところが、受験勉強などを本格的に始めると、頭のよい子は、すぐに成績が上がってきます。例えば普段のクラスの成績は40人中10番ぐらいだとします。ところが、受験の時期に入り本格的に勉強しだすと、半年か1年ぐらいで学年のトップクラスなってしまうのです。

今、暗唱を始めた子は、これからだんだん大きな成果が出てくると思います。ただし、家庭での学習で、暗唱のほかに大事なこともいくつかあります。それらは、読書、対話、愛情のある生活です。(つづく)

(この文章は、構成図をもとに音声入力した原稿をamivoiceでテキスト化したものです)

マインドマップ風構成図

記事のもととなった構成図です。

(急いで書いたのでうまくありません)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。コメント301~310件

……前のコメント子供はプログラ 森川林

私は、プログラミングが好きです。 それは、新しい課題を 12/29

記事 4390番

言葉の森の作文 森川林

久しぶりに作文発表会を行います。 日程は、1月29・3 12/21

記事 4385番

作文検定を実施 森川林

作文検定を実施します。 今回は森リン点で進歩のあとがわ 12/20

記事 4384番

基礎学力コース 森川林

幼長、小1、小2対象の基礎学力コースの無料体験学習は、1月1 12/19

記事 4383番

作文の上達度は 森川林

作文力がどのくらいついたかということは、本人にはわかりませ 12/17

記事 4382番

幼長、小1、小 森川林

基礎学力コースは、小1の子にはおすすめです。 国語と算 12/5

記事 4377番

即自存在、対自 森川林

中学生のころは、たぶん子供が人生で最も打算的に生きる時期で 12/3

記事 4374番

できた君の算数クラブ

代表プロフィール

Zoomサインイン

小学生、中学生、高校生の作文

小学1年生の作文(9)

小学2年生の作文(38)

小学3年生の作文(22)

小学4年生の作文(55)小学5年生の作文(100) 小学6年生の作文(281) 中学1年生の作文(174) 中学2年生の作文(100)

中学3年生の作文(71) 高校1年生の作文(68) 高校2年生の作文(30) 高校3年生の作文(8)

手書きの作文と講評はここには掲載していません。続きは「作文の丘から」をごらんください。

主な記事リンク

言葉の森がこれまでに掲載した主な記事のリンクです。●小1から始める作文と読書

●本当の国語力は作文でつく

●志望校別の受験作文対策

●作文講師の資格を取るには

●国語の勉強法

●父母の声(1)

●学年別作文読書感想文の書き方

●受験作文コース(言葉の森新聞の記事より)

●国語の勉強法(言葉の森新聞の記事より)

●中学受験作文の解説集

●高校受験作文の解説集

●大学受験作文の解説集

●小1からの作文で親子の対話

●絵で見る言葉の森の勉強

●小学1年生の作文

●読書感想文の書き方

●作文教室 比較のための10の基準

●国語力読解力をつける作文の勉強法

●小1から始める楽しい作文――成績をよくするよりも頭をよくすることが勉強の基本

●中学受験国語対策

●父母の声(2)

●最も大事な子供時代の教育――どこに費用と時間をかけるか

●入試の作文・小論文対策

●父母の声(3)

●公立中高一貫校の作文合格対策

●電話通信だから密度濃い作文指導

●作文通信講座の比較―通学教室より続けやすい言葉の森の作文通信

●子や孫に教えられる作文講師資格

●作文教室、比較のための7つの基準

●国語力は低学年の勉強法で決まる

●言葉の森の作文で全教科の学力も

●帰国子女の日本語学習は作文から

●いろいろな質問に答えて

●大切なのは国語力 小学1年生からスタートできる作文と国語の通信教育

●作文教室言葉の森の批評記事を読んで

●父母の声

●言葉の森のオンライン教育関連記事

●作文の通信教育の教材比較 その1

●作文の勉強は毎週やることで力がつく

●国語力をつけるなら読解と作文の学習で

●中高一貫校の作文試験に対応

●作文の通信教育の教材比較 その2

●200字作文の受験作文対策

●受験作文コースの保護者アンケート

●森リンで10人中9人が作文力アップ

●コロナ休校対応 午前中クラス

●国語読解クラスの無料体験学習