「見える学力見えない学力」を書いた岸本裕史さんは、家庭塾というものを開いていました。

これは、勉強の土台は、家庭での学習にあるという考えにもとづくものです。

同じ考えで行われていたものに、初代総裁を平澤興氏が務めていた全家研の運動があります。

今は、学習塾の隆盛に押される形で、そういう家庭で自分の計画で行う勉強は少なくなっているのではないかと思います。

しかし、勉強の本来の姿はこの家庭塾なのです。

どんなに面白くわかりやすい授業を聞いても、それは、頭の表面を通り過ぎて行くだけです。

その知識が自分の中に定着し、さらに他の場面にも活かせるようになるためには、その勉強を繰り返し実習するという時間を欠かすことはできません。

ところが、学習環境が豊かになるにつれて、面白い授業を見るだけの勉強の時間が増え、自分でそれを定着させる時間が減っているという状況があるのです。

そのために、塾に長時間通うような勉強をしているのになかなか成績が伸びないとか、塾から出される宿題の量が多くて負担だとかいう問題が起きているのです。

小中学生の勉強は、教科書に準拠した分かりやすい参考書があれば、特にうまく教えてくれる先生がいなくても家庭で十分にやれるものです。

子供たちが勉強の時間をかけるところは、知識を面白く教えてもらうところではなく、それを定着させるために自分で勉強をするところなのです。

自主学習クラスでは、教材を決めて子供たちが自分のペースで勉強をしています。

分からないところは解法を見て自分で理解するか、又は、自分で理解できないときはお母さんやお父さんに聞くかします。

お母さんやお父さんも教えにくい問題のときは先生に聞きますが、ほとんどの勉強は子供が自分で答えを読んで理解できるものですから、人に教えてもらう時間は自然に少なくなります。

わからないところだけ人に聞く勉強なので、最初から最後まで人に教わる勉強よりも、ずっと能率がよい勉強になるのです。

この自主学習クラスのような勉強が、これまでなぜなかったかというと、オンラインで子供たちが集まって一緒に勉強するという仕組みがなかったからです。

言葉の森が始めた自主学習クラスは、古き良き家庭学習の伝統を、オンラインの技術で新しく作り直したものです。

また、単に古いものを新しい技術で復活させただけではなく、教育の目的も新しい理念に基づいて作り上げています。

それは、単に与えられた知識を詰め込むだけではなく(詰め込みの勉強ももちろん必要なことはありますが)、自分の個性を発見し、その個性を生かし、考える力を伸ばし、創造する力を育てるという教育の理念です。

この自主学習クラスを、作文クラス、発表学習クラスと同じようにこれから広げていきたいと思っています。

そして、この自主学習クラスの講師を担う人は、森林プロジェクトで作文講師資格を取得した全国の志ある仲間たちなのです。

▽自主学習クラスの授業から(最後のまとめの部分)

https://youtu.be/GQ4Ei_hUayE

自主学習クラスの勉強の時間のほとんどは、自分で行う実習の時間と、先生と生徒が個別に話す時間です。

しかし、授業の最初と最後は、短時間の交流の場として、みんなで話をする時間をとっています。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

勉強は、本来自分でやるものですが、子供たちには年齢に応じた特性というものがあります。

それは、小学1、2年生のころはお母さんと一緒に勉強したいということで、小学校中高学年から中学生にかけては友達と一緒に勉強したいということです。(高校生になると、ひとりで勉強するようになりますが)

だから、先生と一対一の個別指導ではなく、また能率の悪い一斉指導でもなく、少人数の自主学習が適しているのです。

自主学習の生徒で、前からやっている人は、カメラを机上に向けています。

すると、どんなことをやっているかわかるので、ノートのとり方などについてもアドバイスをすることができます。

小学生の子によくあるのが、行を空けずにびっしり書いていることです。

また、計算式を縦に並べずに、横に並べていくことです。

そんな些細なことも、勉強の能率を上げるためには結構重要なのです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。自主学習クラス(0)

小学校高学年や中学生の生徒で、真面目な子ほど作文の提出がたまってしまうことがあります。

それはなぜかと言うと、たまたま定期試験などで休んでしまったものを、あとから取り戻そうと思って1日に2つか3つ書こうなどという無理なことを考えるからです。

これまで、1日に作文の課題を2つ書きたいと言って、そのとおりに2つ仕上げた子はほとんどいませんでした。

それぐらい、600字から1200字の文章を書くというのは、負担の大きい勉強なのです。

ところが、真面目な子と、真面目なお母さんと、そして真面目な先生ほど、「たとえ遅れてもいいから、まだ書けていないものをあとから書くといい」などということを考えたり言ったりしてしまいます。

そのために、書くことがだんだん重荷になってくるのです。

私がいつもすすめている方法は、その日にできなかったものはもうやらないと割り切ることです。

私のうちの子供2人も、何かの都合で休んだとき、別の日に書かせるようなことはしませんでした。

受講料がもったいないと思うなら、電話を受けたその日にやり遂げることです。

あとでやればいいと考えることが、いちばんよくない方法なのです。

作文をためてしまいがちな生徒にとって、最もよい方法はその日のうちに書き上げることです。

そのためのよい方法は、寺子屋オンラインの作文クラスに参加することです。

寺子屋オンラインの作文クラスで、作文の準備を発表し、その場で作文を書き、書き終えたらその旨を連絡して退出する、ということをすれば、欠席しないかぎり作文の提出は100%になります。

小学校高学年や中学生の生徒で、作文の課題がたまりがちな生徒は、一度寺子屋オンラインの作文クラスに見学に来るといいと思います。

▽寺子屋オンライン作文クラスの授業から(準備の発表)

https://youtu.be/EhO4RhLKrHo

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

勉強でいちばん大事なのは、長続きさせることです。

そのためには、1回ごとの勉強の中には、手を抜いたり、適当にやったりすることがあっていいのです。

毎回、真面目にやろうとさせると、つい子供を叱るようになります。

叱られてやることは楽しくはないので、子供はますます続けにくくなります。

だから、どんなときでも、いつも褒め続けていくといいのです。

寺オン作文は、準備の発表、作文の実習、作品の発表、質問と感想、読書の紹介、暗唱の発表などと全部やると、5、6人でもすぐに1時間を超えてしまいます。

5、6人の人数で、無理なく、楽しく、簡単にできる運営を今考えているところです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。寺オン作文クラス(2)

塾に行っても国語の成績がなかなか上がらないという人が多いと思います。

それは当然です。

塾の国語の授業で国語力が上がることは、たぶんほとんどありません。

学校でもそうですが、国語の授業の多くは、国語の文章を味わうためのもので、国語の点数を上げるためのものにはなっていないからです。

塾で国語の点数をあげるために行われていることの代表は、国語の問題集を解く勉強です。

ところが、国語の問題集をいくら磨いても国語の成績は上がりません。

その証拠にはならないかもしれませんが、国語の得意な子は、国語の問題集を解くような勉強をまずしていないからです。

では、どうしたら国語の成績を上げることができるのでしょうか。

その方法は、たった二つです。

■読む力をつける

一つは、問題集読書で難しい文章を繰り返して読む練習を続けることです。

要約をしたり穴埋め問題を解いたりするのではなく、ただ読むだけです。

なぜ、ただ読むだけがよいかというと、要約をしたり穴埋め問題を解いたりする勉強の何倍も早く、しかも簡単に勉強ができるからです。

なぜ、簡単に勉強ができるのが大事かというと、その勉強を繰り返し行うことができるからです。

文章の要約や書き写しを5回繰り返して行うことはまずできません。

ところが、文章を繰り返して読むだけであれば、5回以上の繰り返しは簡単にできます。

これが、言葉の森の提案している問題集読書です。

要約であれば、要約の正解のようなものか、要約をチェックする人が必要になります。

穴埋め問題集であれば、その問題集がなければ勉強が続けられませんが、そういう問題集はもともと数が限られています。

問題集読書は、1冊の市販の問題集を買ってくれば、だれでもすぐに始められます。そして、そういう問題集はいくらでも手に入ります。

ところが、この問題集読書を家庭だけでやろうとすると、長続きさせることができません。

ただ読むだけの勉強というのは張り合いがないので、やがて飽きてやらなくなってしまうことがほとんどだからです。

同じようなやりやすそうに見えるが続かない勉強に「1分間速音読」とか「10分間作文」というものがあると思います。

たいていの勉強は、半年続けて初めて成果がわかります。

半年続かないものは、何をやっても大した効果は望めません。

この「1分間速音読」や「10分間作文」の練習を長く続けられる子はまずいません。

これは、それらの教材を批判しているわけではありません。

教材そのものは、それなりに工夫されています。

しかし、実際に子供が続けられるかというと、想像すればわかるように、半年以上続けられる子はまずいないのです。

長く続けられないということは、途中でやめてしまうことなので、結局途中でやめたという結果しか残りません。

それは、新しく音読や作文を始めるときのマイナスの出発点にさえなるのです。

ですから、続けられる展望のないものは、最初からやらないほうがずっといいのです。

では、問題集読書や音読や暗唱を半年以上続けられる方法はあるのでしょうか。

その答えが、自主学習クラスの勉強です。

毎週、先生が見ている中で、友達と一緒に音読や問題集読書をやるのであれば、それは容易に続けることができます。

言葉の森の教材は、小学1年生から中学3年生まで、分野によっては高校3年生まで継続できるように作られています。

だから、先の展望を持って勉強を開始することができます。

■解く力をつける

国語の成績を上げるもう一つのコツは、読む力をつけるだけでなく、解く力をつけることです。

これは、特に、読む力はあるが国語の成績が思うように伸びないという子にとっての勉強です。

この解く勉強の中心が読解検定試験です。

読解検定試験でできなかった問題の理由を考えると、読解問題を解く解き方のコツが分かってきます。

この読解検定の解説も、今度自主学習クラスで行うようにしました。

問題集読書と読解検定と自主学習クラスをセットにして行うことによって、国語力は向上していきます。

読解検定試験の解き方のコツは、宣伝のようになりますが、「小学生のための読解・作文力がしっかり身につく本」を読めば、どなたでもわかるようになっています。

ただし、内容が難しいので、子供さんだけでなく、必ずお父さんやお母さんも読んでいただく必要があります。

その上で、できなかった問題の理由を分析することが、読解力を高めるコツになります。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

算数・数学の成績は、夏休みの1か月集中して取り組めば驚くほど上がります。

国語の成績は、読む力に関しては、1か月では上がりません。半年はかかります。

しかし、解く力に関しては、教えてすぐに上がります。

だからこそ、小学校低中学年のうちは、成績を上げることよりも、自由に遊んだり読書をしたりすることに力を入れていくといいのです。

理屈でいうと、読解力は、読力(どくりょく)と解力(かいりょく)の組み合わせです。(いずれも造語)

作文力は、作力(構成力、題材力)と文力(表現力、主題力)の組み合わせです。(同じく造語)

だから、勉強をするときは、こういう区別を知っておくことが大事なのです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。国語力読解力(155) 問題集読書(33) 自主学習クラス(0)

帰国子女枠の入試でよく出されるテーマですが、日本にいる生徒の場合も、「日本文化と世界の他の文化との比較jということで一度は考えておくといい課題です。

こういう大きいテーマのときは、お父さんやお母さんと話をしてテーマの全体像をつかむようにしましょう。

意見で個性を出すのではなく、意見はよく言われる普通のものでいいので、そのかわり実例と表現の部分で自分らしさを出していきます。

実例の部分は、社会的なテーマの場合、データの引用が生かせます。

このデータは、ほかのテーマのときにも意外と使えるので、新聞の切り抜きなどから探しておくといいでしょう。

書き方のポイントとしては、「日本人は」とか「外国人は」という言葉で、一面的な言い方にならないように注意することです。

ものごとには、必ず例外があり、その例外も考慮した表現にしていく必要があります。

しかし、こういうところに気をつかうというのも、日本的な国民性なのかもしれません。

▼問題

「読解・作文力の本」P118

▼動画

ハイパー作文7.3週の授業

https://youtu.be/0ox2cP-pgOQ

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。ハイパー作文コース(0)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。生徒父母連絡(78)

サマーキャンプで、感想文を書く課題に取り組む人は、次の3冊の本の中から、感想文に書く本を選び、全体を読んだあと、予習シートを参考に似た話や感想を考え、お父さんやお母さんにも似た話や感想を取材してきましょう。

下記の3冊以外の本を選ぶこともできますが、その際は表現面のアドバイスだけで内容面でのアドバイスはありません。

「宇宙人のいる教室」の感想文予習シート

本を読んだあと、似た話を考え、お父さんやお母さんにも取材し、▼の部分にメモを書いて来ましょう。

■あらすじ

テツヤのクラスに、星レオナという風変わりな転校生がやってきた。

レオナは、一歩一歩重そうにのろのろと足を引きずって歩き、鉄棒もできない。

矢田というクラスのいじめっ子は、早速、レオナをいじめ始める。

レオナは、やられたらやられっぱなしで、やり返すことも言い返すこともできない。

レオナには奇妙なことが多いため、テツヤはレオナは宇宙人ではないかと疑う。

テツヤは、レオナのことを調べているうちに、レオナとなかよしになっていく。

自然が好きなレオナの影響で、テツヤも自然と触れ合うことの素晴らしさに気づく。

テツヤとレオナは親友となり、言葉を交わさなくても心が通じ合う仲になった。

ある晩、テツヤは、レオナの生まれた星の夢を見る。

翌日、テツヤは、レオナが転校したことを知らされる。

□本の引用(1)

クラスでいちばん大きくてすぐ暴力をふるう矢田は、転校してきたレオナを見ると、「あしたからおもしろくなるぞ。ちょうどいいや。ホリキンをいじめるのもそろそろあきてきたしな」と言いました。(P11-12)

レオナは動作が遅いので、転校してきてすぐに、矢田たちからいじめられるようになりました。

▼似た話(1)

四年生になったとき、私のクラスに転校生が来ましたた。クラスのみんなは、……

私の母は、小学校のとき、転校したことがあるそうです。新しい学校では……

□本の引用(2)

五月のマラソン大会を前にして、先生はレオナに、見学をすすめましたが、レオナは最後まで走りたいと言いました。

そして、マラソン大会の当日、テツヤは、歩くようなレオナのペースに合わせてゆっくり走り、二人はみんなからかなり遅れて一緒にゴールしました。

そのとき、いっせいに拍手してくれたみんなの中に、いつもレオナをいじめていた矢田たちもいました。(P100-109)

▼似た話(2)

私の学校でも、毎年冬にマラソン大会があります。私は走るのが得意ですが、なかよしのSちゃんはマラソンが苦手です。だから、私は、……

□本の引用(3)

夏休みの最後の日、テツヤは夢を見ました。それは、レオナの生まれた星で、赤い砂丘が続き、暗い空からはいなずまが光り、草は一本も生えていない星でした。

レオナは、まっ暗な空をあおいで言いました。

「地球へいって、はじめて青空を見た時、花を見た時、ぼくはこんなに美しいものがこの世にあるだろうかと思った。……それなのに、きみたちは、少しもありがたいと思わないんだからなあ。」(P125-130)

▼似た話(2)

私は、この前、飛行機に乗って、祖父の住む福岡に行きました。飛行機からは、青い海やきれいな緑が見えました。そのとき、昔、父に教えてもらった「地球は青かった」というガガーリンの言葉を思い出しました。……

▼想像した話

もし、私たちがレオナの星に住むことになったら……。

▼全体の感想

私は、この本を読んで、いじめの問題が後を絶たないのは、私たちが地球という恵まれた星に暮らしていることに感謝する気持ちを忘れてしまっているからではないかと思いました。

私たちは……。

「川は生きている」の感想文予習シート

本を読んだあと、似た話を考え、お父さんやお母さんにも取材し、▼の部分にメモを書いて来ましょう。

■あらすじ

日本人の水の治め方は、世界でも非常にすぐれたものだった。

母なる日本の川は、私たちの祖先が作り、育ててきたものだ。

森林は水をたくわえ、徐々に徐々にはきだしてくれる。

森林や水田をつぶしてきたため、最近では、水害がひどくなり、水が足りなくなっている。

さまざまな犠牲(ぎせい)を払って作られたダムを守ってくれるのも森林である。

自然とつきあうには、人間の都合ばかりを押し通すわけにはいかない。

川と私たちの生活の結びつきを、もう一度じっくり考えてみる必要がある。

□本の引用(1)

日本は山がけわしく、川も短くて急です。雨が降ると水は洪水になっていっきに海へ走り、あとはたちまちかわいてしまう川です。(P20) 私がこの本を読んで、まず印象に残ったのは、滝のようなあばれ川を日本人が上手に治めて文化を築いてきたというところです。

▼似た話(1)

私の家の近くには小さな川が流れています。祖母に聞いた話によると……。

□本の引用(2)

また、私はこの本を読んで、川を守るために森林が大切な役割を果たしているということを知りました。

昭和三十九年の夏、東京は大かんばつに見まわれました。東京も水がめと言われる小河内(おごうち)ダムも干上がってしまいました。しかし、その日照り続きの中でも、ダムのまわりの山々からは日に三十万トンの水が毎日はきだされ、人々の飲み水をまかなってくれました。(P59)

▼似た話(2)

私は、この前、家族でハイキングをしました。うっそうと茂る木々の中を歩いているとき、湧き水を見つけました。……。

□本の引用(3)

もう一つ心に残ったことは、今、都市を流れている川は、薬品や油や洗剤などが混ざったごみによって痛みつけられているということです。

むかし、日本人が水と仲よく暮らしていた時代には、日本人はごみというものをほとんど出しませんでした。そして、川もゆっくり流れ、水をきれいにする力を持っていました。しかし、今の川はコンクリートですべり台のように流され、水をきれいにする力はすっかり弱ってしまったのです。(P113-117)

▼似た話(3)

父は、昔、川の清掃のボランティアに参加したことがあるそうです。そのとき、……。

私は、那須にキャンプに行き、川遊びをしました。その川は……。

▼想像した話

もし、私たちが川の役割を知り、もっと川を大切にしたら……。

▼全体の感想

川というものは、人間にとって、ただの……ではなく……です。

私は、この本を読んで、普段、あたりまえのように使っている水がいかに貴重であるかがよくわかりました。昔の人たちが川を治めるために積み重ねてきた努力を無駄にしないように……。

「モモ」の感想文予習シート

本を読んだあと、似た話を考え、お父さんやお母さんにも取材し、▼の部分にメモを書いて来ましょう。

■あらすじ

モモは、町はずれの廃墟となっている円形劇場に住みついた。

モモと話していると、観光ガイドのジジは空想の翼が自由に羽ばたくのだった。

掃除夫のベッポは、自分が心から話す話をじっと聞いてくれるモモが好きだった。

子供たちも、モモのいる円形劇場で自分らしい時間を取り戻していた。

あるとき、灰色の男たちが町に現れ、大人たちに、能率よく仕事し時間を貯蓄することをすすめるようになった。

モモにも時間の貯蓄をすすめようとしたある灰色の男は、モモの自然な問いかけに対して思わず自分たちが人間の時間を奪っていることを正直に話してしまう。

モモに正体を知られた灰色の男たちのグループは、モモの力を封じるために、モモの友達のジジやベッポたちを仕事に駆り立て、子供たちを<子どもの家>で勉強させるようにし、モモには友達がいなくなった。

モモは、世界に時間を配るマイスター・ホラ(時の師のような意味)のカメ、カシオペイアに連れられて、時間の国に行く。

ホラに見せてもらった「時間のみなもと」では、振り子に合わせて見たこともない美しい花が次々に咲いてはしおれていくのだった。

時間の国から町に戻ったモモは、友達や子供たちが昔と違って、誰もが無表情に時間に追われて暮らしていることを知る。

一方、灰色の男たちは、人間一人ひとりから時間を奪うよりも、ホラからすべての時間をまとめて奪おうと考え、時間の国に戻ろうとするモモとカシオペイアを追跡し、ホラのいる「どこにもない家」を包囲する。

ホラは、眠りにつくことによって世界の時間を止め、モモは、灰色の男たちに奪われた人間の時間を取り戻すために、灰色の男たちの貯蔵庫に向かう。

ホラの眠りによって時間が止まった中で、互いに葉巻を奪い合う男たちは、闘いの中で次々に人数を減らし、最後のひとりも葉巻を落とし消えてしまう。

解放された時間がもとの持ち主のところに戻った世界で、人々は昔と同じように時間をたっぷり使うようになり、ジジとベッポと子供たちも円形劇場に戻ってきた。

□本の引用(1)

ベッポは、モモに掃除の仕方を話した。「その日に掃除する仕事の全体を見ると、仕事はなかなか終わらずやがて息が切れて動けなくなってしまう。しかし、いつも次の一歩だけを見ていると、仕事が楽しくなり、いつの間にか仕事が終わっている」(岩波少年文庫のP52)

▼似た話(1)

私にも似た話がある。それは……

父に話を聞いてみると……。

□本の引用(2)

モモから時間を奪うために、灰色の男は、モモにきれいな人形をプレゼントしようとする。その人形は、どう話しかけても、同じ返事をし、たくさんのものをほしがる。しかし、モモは灰色の男に、「この人形は好きになれない」といい、「でも、あたしの友だちなら好きよ」と言う。その言葉を聞くと、灰色の男は急に顔をゆがめた。(P130-140)

▼似た話(2)

私にも似た話がある。それは……

母に話を聞いてみると……。

□本の引用(3)

モモが誘拐されたと勘違いしたベッポは、身代金を支払うために10万時間を貯蓄してしまう。その日から、ベッポは前のようにゆっくり楽しく仕事をすることはなくなり、せかせかと時間を節約するために息を切らして仕事をするようになった。(p269-273)

▼似た話(3)

私にも似た話がある。それは……

□本の引用(4)

人々に時間が戻ると、大都会では長いこと見られなかった光景がくりひろげられた。子どもたちは道路の真ん中で遊び、車でゆく人は、それをにこにことながめ、ときには車をおりて一緒に遊んだ。仕事にでかける人も、窓辺の花に目をとめたり、小鳥にパンくずを投げてやったりするゆとりができた。(P393)

▼全体の感想

私は、この話を読んで……。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

よく、小学生新聞などに、「読書感想文の書き方」のような話が載ることがありますが、それを見て感想文を書ける子はまずいないだろうなあと思います。それは、書かれていることがあまりに抽象的だからです。

例えば、「よく読んで自分が感動したところを書く」などという、当然ではあるが実際にどうしたらいいかわからないことが書かれているからです。

勉強というものは、できる子だけができればいいというものではありません。全員が例外なくできるようなことをしなければならないのです。

読書感想文が勉強として意味あるものになるのは、小学5年生以降です。

5年生になると、全体の構成を考え、全体の感想を考えることができるようになるからです。

小学1、2年生で読書感想文の宿題が出されるとしたら、それは子供にとってはほとんどいじめのようなものです(笑)。

ということを何度も言ってきたせいか、最近は小学校低学年で感想文の宿題を出すところは減ってきたようです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。合宿(14) 読書感想文(19)

言葉の森では、日曜日の作文クラスを、朝の9時から行っています。

これまで、言葉の森の受講案内には、平日のクラスと、土曜の午前中のクラスしか記載していなかったために、日曜クラスのことを知らない方も多いと思います。

現在、土曜の午前中のクラスは希望者が多く、空き時間帯がかなり限られています。

日曜の作文クラスは、まだ空きがありますから、午前中の授業を希望される方は、日曜作文クラスの体験学習をお申し込みください。

日曜クラスは、Zoomを使った少人数の全員参加型のクラスですので、授業のあとすぐに作文を書き出すことができます。

平日の時間帯では、保護者の帰宅が遅く、子供と保護者の共通の時間が取れないという方などにおすすめです。

また、朝の9時ですから、今アメリカなどで受講されている方も、現地での夕方の時間に授業を受けられるようになります。

体験学習を希望される方は、言葉の森まで、体験学習のページからお問い合わせください。

https://www.mori7.com/ftaikenn.php

▽寺オン作文クラスの授業から(土1000クラス、音声のみ、参加生徒は小学2、3年生))

https://youtu.be/lsA2it5q2DI

今ちょうど、夏休みの読書感想文の資料を作るために、「モモ」(ミヒャエル・エンデ)の本を読み返していたところですが、モモのいる廃墟の円形劇場に集まる子供たちと、この作文クラスの子供たちがなぜか重なっているように感じました。

作文クラスの場合は、作文の勉強ですが、それにもかかわらずどちらの子も自由な時間をたっぷり生きているように思ったのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

寺オンクラスのいいところは、参加する生徒が友達のようになれることです。

それは、勉強の内容が、作文にしても、発表にしても、自習にしても、自主性や創造性があるからです。

一律の決まった内容で授業を受けるのとは違って、それぞれの生徒が個性を発揮できる場があるからだと思います。

子供たちの中には、よく話す子も、あまり話さない子もいますが、どちらも心配要りません。

子供はみんな、自分にいちばんぴったり合った方法で参加しているからです。

そして、学年が上がるにつれて、どの子もそれまでとは違った形で変化し成長していくのです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。寺オン作文クラス(2)

アクティブラーニングの目的は。主体的な学習による学力の向上と、グループ討論による問題解決能力の育成と言われています。

共通のテーマで、グループ討論をしながら意見を述べ、他の人に説明するというような学習は、確かに学力を向上させます。また、問題意識を育てる姿勢を養ってくれます。

言葉の森の発表学習は、このアクティブラーニングに似ていますが、異なる点もあります。

そのひとつは、各人がテーマを自由に選んで発表するという点です。

アクティブラーニングの場合は、ある程度以上の年齢の、ある程度優秀な生徒がグループを作って学習することが前提になっています。

それは、共通のテーマをもとにした学習なので、学力の低い生徒が集まって自由討論をすると、単なる雑談会のようなものになってしまうからです。

また、発表学習は、全員が発言に参加できるぐらいの少人数を維持してクラス運営が行われるので、参加するすべての生徒が対話をする機会があります。

この全員対話の時間によって、友達と知的なテーマで親しく交流するという人間関係力も含むコミュニケーション力が育っています。

個性の発見と創造、そして知的なコミュニケーション力の育成が、発表学習のアクティブラーニングとは異なる特徴です。

これからの時代に必要なのは、それぞれの子にある独自の興味や関心を活かすことで、そのために子供の個性を発見しその個性を他の人との交流の中で発展させるということが重要になってきます。

発表学習の教材は、主にその学年で習う理科のカリキュラムをもとにして作っています。

しかし、多くの子は、そのカリキュラムに関係なく、自分の好きなテーマで自由に研究しその研究結果を発表しています。

この発表学習は、発表するのはもちろんですが、人の発表を聞くのも面白いので、多くの子は事情によって欠席するときも、授業の動画を録画しています。

発表学習は現在、小学3~6年生が主な参加者ですが、今後、幼児や小学1年生も参加しやすくなるカリキュラムを考えています。

今、小学1、2年生の理科的な学習の教材として使っているのは、次の本です。

「しぜんとかがくのはっけん!366」(主婦の友社)

「理科好きな子に育つ ふしぎのお話365」(誠文堂新光社)

今後、幼児、小学1、2年生向けの教材として参考にしたいと思っているのは、次のような本です。

「頭のいい子が育つ あそび図鑑」

「できるよ! せいかつ366 (頭のいい子を育てる)」

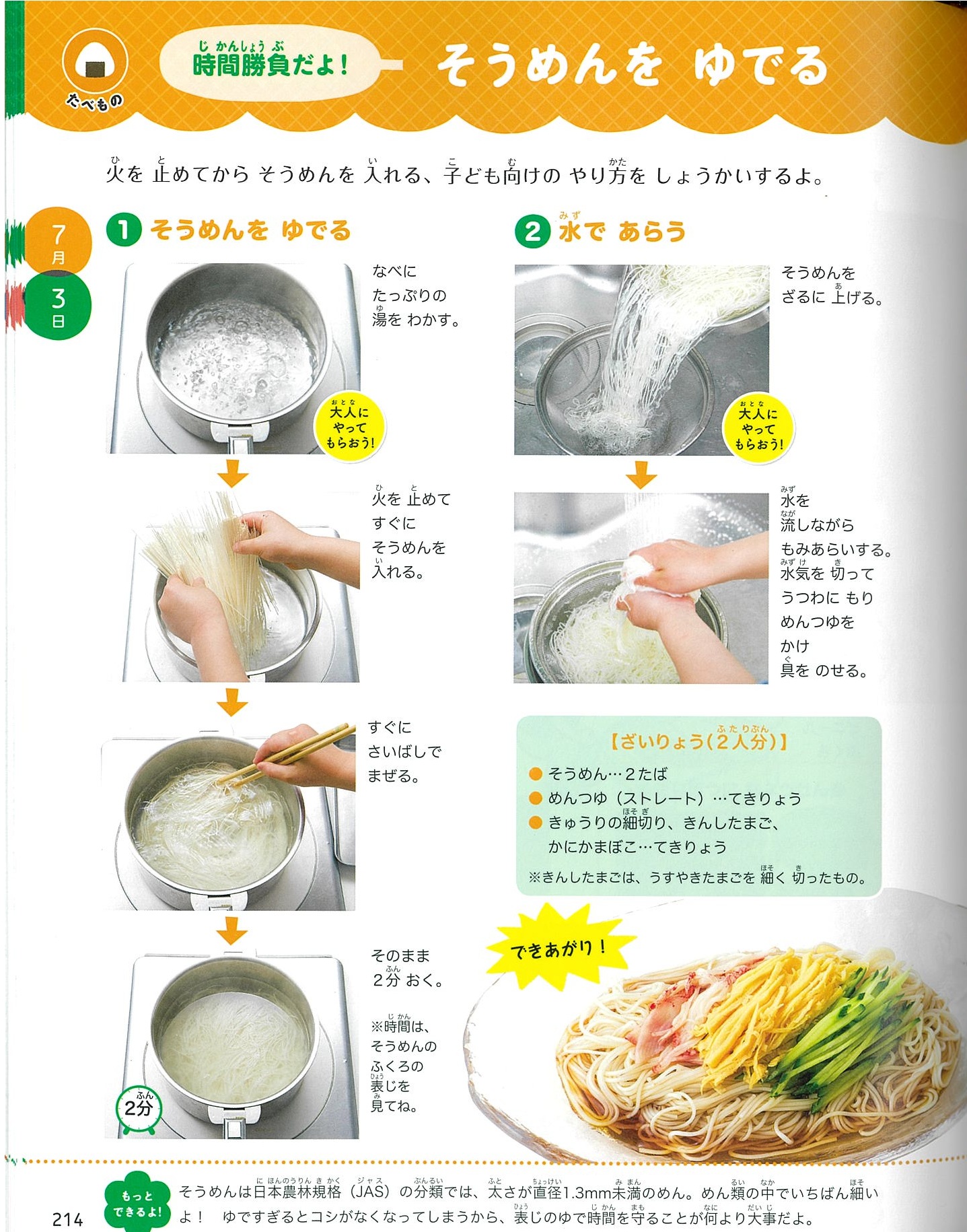

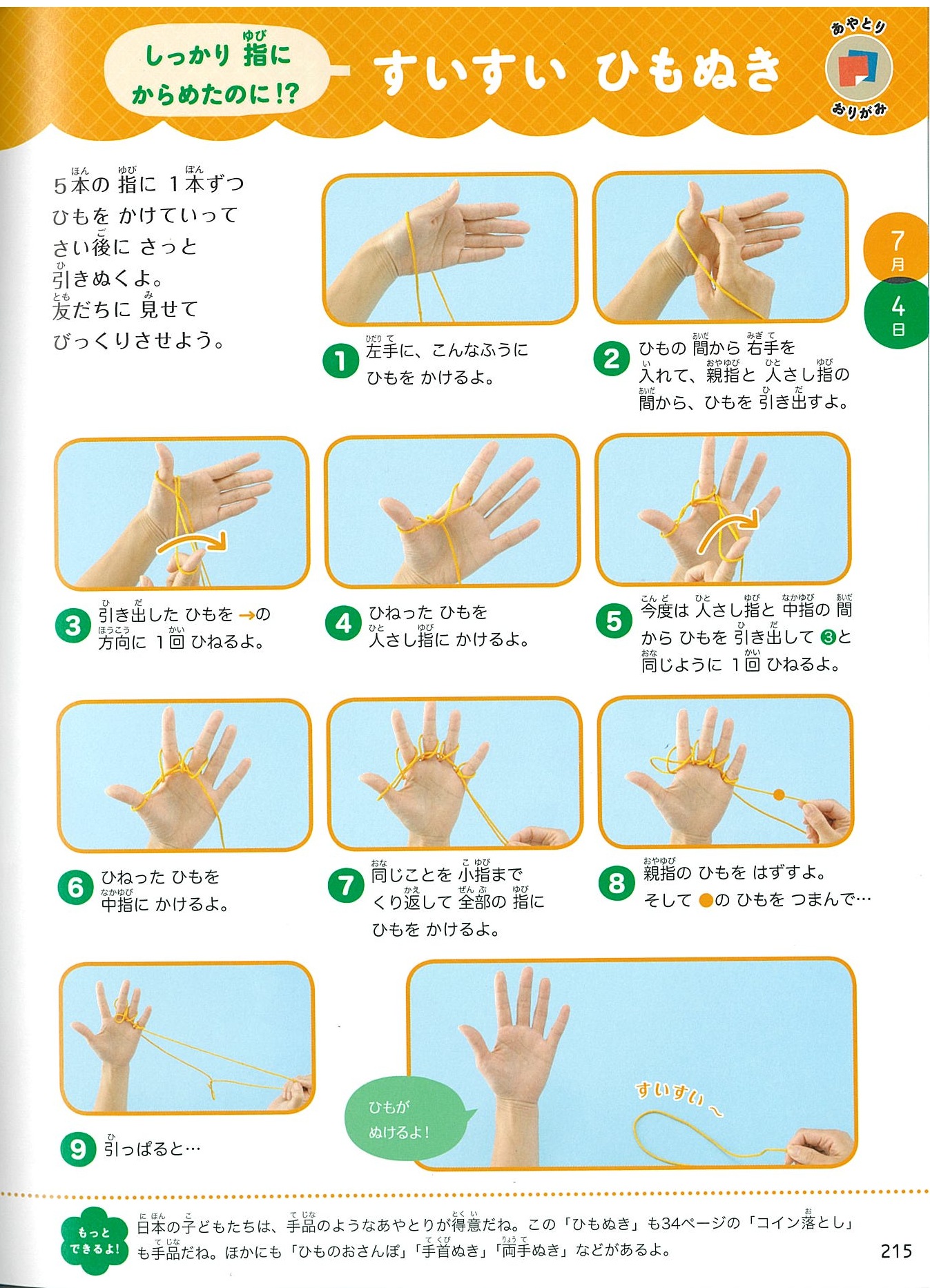

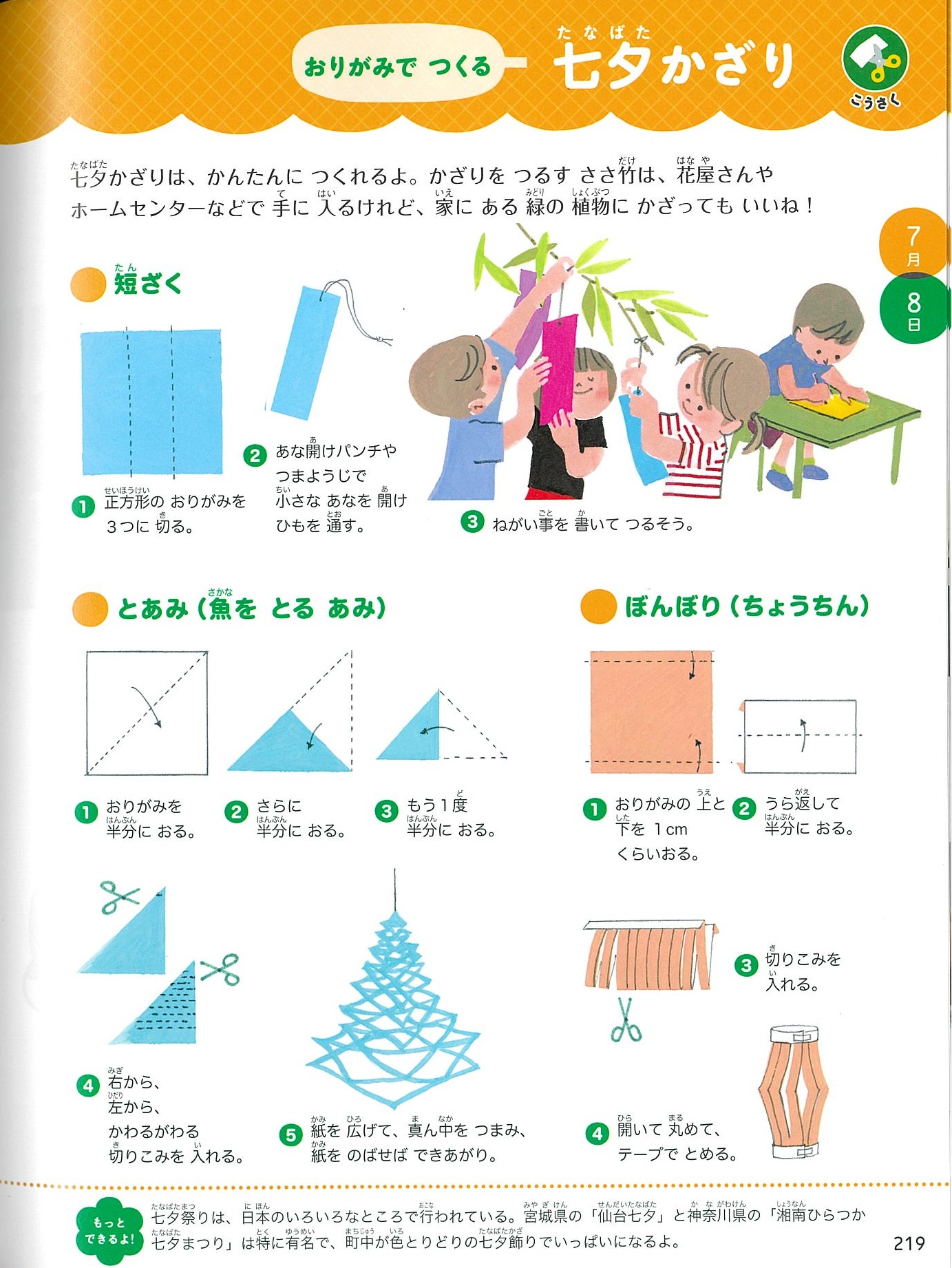

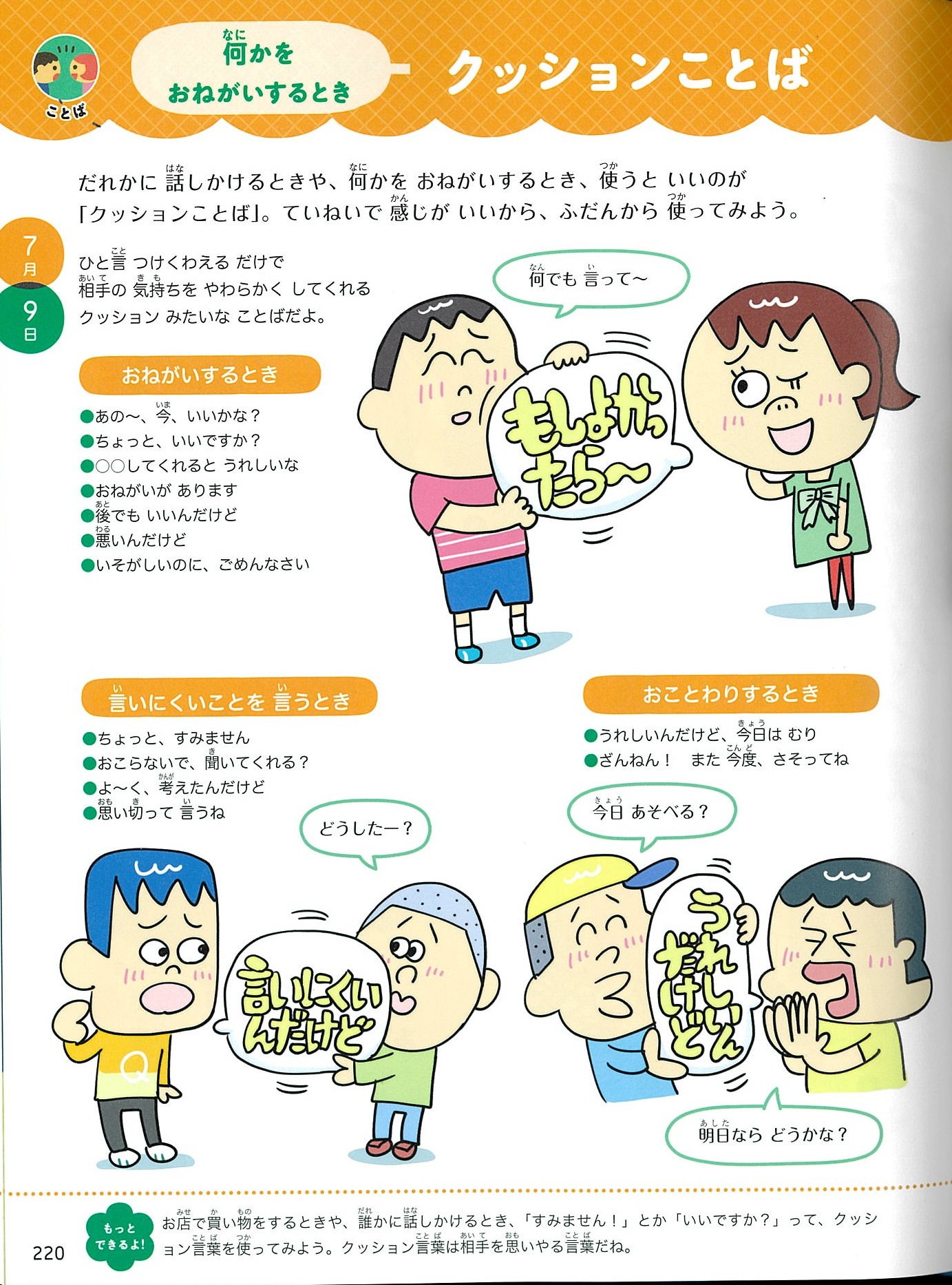

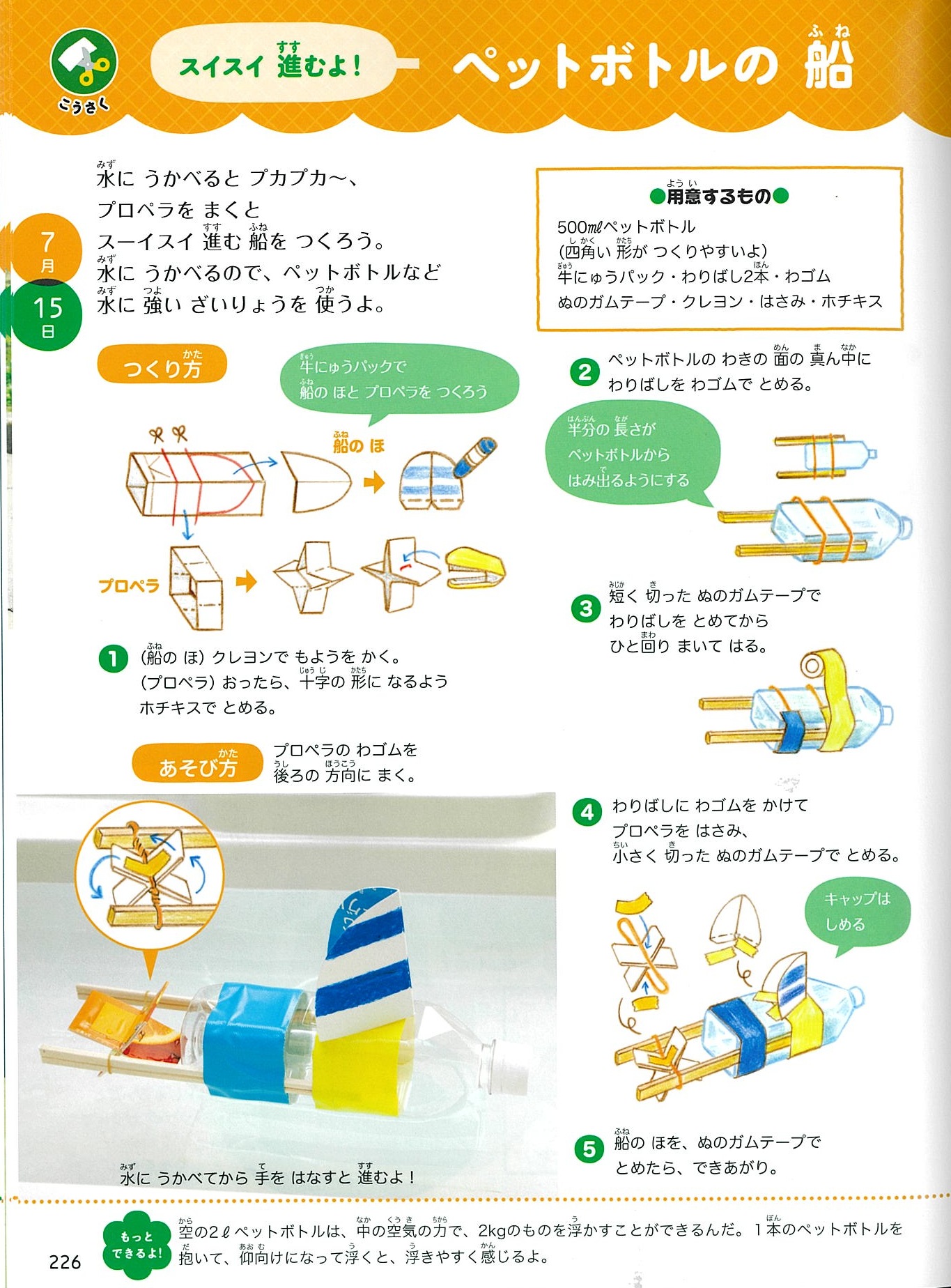

この「できるよ! 生活366」の7月のページには、次のような話が載っています。

こういう記事を参考に、日曜日に親子で協力して何かを仕上げ、それを写真や動画で撮り、子供たちが互いに発表し質問や感想を述べ合います。

この中で、その子の個性の発見や創造があり、知的なコミュニケーション力が育ち、親子の交流が深まり、家庭の文化が育っていきます。

▽そうめんをゆでる

▽すいすいひもぬき

<

▽七夕かざり

<

▽クッションことば

<

▽ペットボトルの船

<

発表学習クラスの授業の様子「モンシロチョウの観察」から(水1800)

https://youtu.be/zBpVu8l3xv0

言葉の森の小学2年生までの作文課題は、自由な題名ですから、こういう発表学習の経験を作文に書くと、楽しい勉強になると思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

今の教育は、ある基準を目指してみんなが同じようになることで、その同じ水準を目指して点数がつけられています。

しかし、本当は、誰もが自分の個性を発揮して、その個性の分野で第一人者になることが教育の目的です。

それが、単なる理想論ではなく、発表学習クラスで実際に行われていると思います。

だから、この勉強は、遊びと同じぐらい楽しいものになっているのです。

発表学習の準備で難しいのはテーマを見つけることです。

中には、数か月や数年ごしの研究発表もあります。

しかし、みんなが力作を発表しなければならないと考えると負担が大きくなりますから、参考資料をもとにした発表を基本にして、時間の余裕があるときに自分なりに工夫したものを発表していけばいいのです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。発表学習クラス(0)