暗唱の目的を記憶と考えることからいくつかの問題点が出てくることを書いています。

第一は、記憶することを優先するために、記憶術のようなテクニックを使いすぎてしまうということです。記憶術は役にたつ技術ですが、低学年の時期はまだそういう技術に頼らない方がいいと思います。

第二は、記憶する対象を文化と考えることから、教育よりも文化を優先し、有名な文章や古くからある文章を使うことが当然のように考えられていることです。現代にはもっと現代という時代にふさわしい文章があるはずです。

ここまでが前回の話です。

問題点の第三は、教材に頼りすぎる傾向があるということです。つまり、限られた有名な文章を使うことで、その限られた少数の文章を歌やイメージによって、何しろ早く覚えるということが優先されていることです。

これは逆に言えば、教材がなければ勉強ができないような勉強の仕方をしているということになります。従って、教材に依存せざるをえないので教材が高額になるという問題も出てきます。

言葉の森の暗唱の仕方は、どんな文章でも、CDやドリルのような教材なしでできるやり方です。勉強するのに便利なように、音声や印刷物の教材は作っていますが、その教材は無料です。なぜこのようにしたかというと、勉強は、本来独学で進めていくものだと考えるからです。勉強は、わからないところだけをよく知っている人に聞くのがいちばんいいやり方で、自分がわかっているところもわからないところもすべて含めて、最初から他人に教えてもらうというのは無駄の多いやり方です。方法と素材だけを教えてあとは各人が自由に行えるというのが理想的な勉強です。細かい手順や道具や材料をすべて与えると、勉強は複雑になり、かえってひとりで行えないようになってきます。

問題点の第四は、暗唱の過程ではなく、暗唱の結果を大事にしすぎている点です。暗唱を料理のようなものと考えると、暗唱の結果は料理そのものです。大事なのは、料理の仕方、つまり暗唱の覚え方を身につけることであって、出された料理を食べること、つまり暗唱がうまくできること、ではありません。

暗唱の結果そのものを目的とすることから、歌やイメージによって、暗唱する対象を早く能率よく覚えることが暗唱の目的のようになっています。これが、暗唱の対象を文化と考えることと結びついて、百人一首を覚えたり、有名な短歌を覚えたり、県庁所在地を覚えたりするという暗唱のスタイルになっています。このような暗唱の結果を数多く知っているということは、単にクイズ番組に出る知識をたくさん知っていることと変わりません。そのような知識は、学年が上がり勉強上の必要や生活上の必要に迫られてから覚えれば十分です。

もちろん、暗唱の方法は暗唱の対象と不可分に結びついていますから、暗唱の対象を何にするかということも重要です。しかし、ここで大事なのは、暗唱の対象を、先の学年で出てくる勉強の知識を先取りするもののように考えることではありません。暗唱の対象は、人生を豊かにする知識を身につけるという方向で考えていくべきです。

例えば、もし覚えることそのものを重視するのであれば、日本語の持っているいろいろな色の名前を覚え、微妙な色合いの差を子供のころに感じ取れるようにするとか、野山の植物の名前を覚え、雑草にも親しみを感じられるようにするとかいう方向で考えていくといいのです。それらは、今の受験勉強には役立たないとしても、その子の生活に大きな潤いを与えると思います。

しかし、いちばん大事なのは、覚える対象ではなく、覚える方法を身につけることです。覚える対象は、それぞれの人が自由に選べるようにした方が勉強に広がりが出てきます。

問題点の第五は、暗唱が、覚えることを目的としているために、やりやすい方法として、聴くだけで覚えるというような方法がとられることもあるということです。

何度も聞いて覚えるというのは、覚える勉強というよりも、単に何度も聞いたことに適応したという、人間の持つ適応力の一つに過ぎません。「門前の小僧習わぬ経を読み」という言葉があります。それは決して無意味なことではありませんが、そのことによって小僧が立派なお坊さんになるかというとそうではありません。成長には、主体的な意思が必要で、ただ環境になれることで成長するというものではないのです。

また、聴くだけで覚えるというのは一見便利なようにも見えますが、逆に聴くために作られた教材がないと勉強ができないという問題にもつながります。教材を必要としない暗唱の仕方は、自分の口で言って自分で聴いて覚えるという方法です。この「自分で言って自分で聴く」というのが、記憶力の本質に近い方法で、また特別な教材が不要になる方法です。

言葉の森でも速聴のページを作っています。しかしこれは、通常の暗唱の方法では敷居が高くて難しいと感じる子供たちを挫折させないための便宜的な方法です。本当は、ただ人に録音してもらったものを聴いて覚えるというな覚え方ではなく、自分で何度も口で言って覚えるというな覚え方をしていった方がいいのです。

ですから、速聴のページを利用する人は、ただ聴くだけでなく、できれば、聴いたあと何度かは自分の口で言ってみるという覚え方をするといいと思います。

言葉の森の暗唱の主要な目的は、記憶することでも記憶力を育てることでもありません。いちばん大事なのは、読解力と表現力を育てることです。それに付随するものとして、記憶力や記憶した結果があります。

通信クラスでも通学クラスでも、毎週しっかり300字を暗唱してくる子が増えています。10分間暗唱はいったん軌道に乗れば、続けやすいものです。

軌道に乗せる一つの方法として、朝ご飯を食べる前に10分間暗唱と決めておいてもいいと思います。記憶は夜寝る前に行う方が定着しますが、寝る直前に10分間、暗唱の時間をとるというのは、かえって忘れがちになり習慣化しにいという家庭も多いと思います。それぞれの家庭の生活の時間帯の中で、いちばん例外の少ない時間帯を10分間暗唱の時間にあてていくといいと思います。

(この文章は、構成図をもとに音声入力した原稿をamivoiceでテキスト化したものです)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。

昨日の記事を読まれた読者の方から、「暗唱は、速読力と把握力がつくと思う。読むのに慣れていない子供は速読力が、ある程度慣れている子供は把握力がつくような気がする」との感想をいただきました。

この感想は、確かに合っていると思います。国語の苦手な子に共通する特徴は、読むのがあまり速くないこと、読み方があまり深くないことです。読書や暗唱によって言葉の持つ文化性が豊かになってくると、初めて読む文章でも速く読めるようになります。また、速く読んでも内容を深く味わえるようになります。

さて、昨日の続きで、暗唱の目的を記憶力と考えることから来る問題点を五つ挙げます。

問題点の第一は、記憶を目的としているので、記憶術を使って記憶をしてしまうことがあるということです。記憶術というのは、記憶することがらをイメージ化したり語呂合わせにしたりして自分のよく知っているものに関連づけて覚える技術です。

記憶術を使うということは、真の記憶力を育てることとはむしろ正反対のテクニックになります。幼児期や小学校低学年の時期は、単純な記憶力を育てる時期で、記憶の土台を作っていく時期にあたります。この土台を作る時期に単純な記憶力をつけるのではなく、技術的に工夫した記憶の結果を身につける勉強すると、かえって記憶力の土台を作るという練習がおろそかになるのではないかと思います。

しかし、幼児や小学生は普通、何かをたくさん覚える必要に迫られていません。そういう普通の子に比べると、記憶術で記憶の勉強をする子は、テクニック化されていたとしても、覚えるための練習量が普通の子よりも多くなります。だから、記憶力がつくということです。言い換えれば、記憶術を使っているにもかかわらず、練習量が多いので記憶力がつくということです。

記憶術を使って記憶する勉強は、中学生や高校生になって何かを記憶する必要に迫られてから始めればよいものです。ある記憶術の著者は、高校3年生の夏休みまでに記憶術をマスターすれば、大学入試は間に合うと述べています。つまり、記憶術を使うノウハウは、学年が上がって必要に迫られてからやれば十分なのです。

同様なことは、国語の読解問題の解き方のノウハウについても言えます。受験直前の1、2時間もあれば、解き方のノウハウはすぐに理解できます。むしろそれまでは、読解力の土台を作る時期で、ノウハウやテクニックを身につける時期ではないと考えておく方が勉強が充実します。

先日、通学教室で、高校生の人たち何人かにセンター試験の国語を解いてもらいました。1回目は平均点と同じ60点ぐらいの人が多かったので、そのあと数十分解き方の説明をしました。翌週、別の年度のセンター試験の国語を同じように解いてもらうと、今度はすぐに80点から90点になりました。間違えたところも、なぜ間違えたかがわかるので、もうほとんどの子は満点を取ることも可能だと考えていると思います。

ただし、記憶術のノウハウをマスターするということは、子供の場合でも日常生活に大いに役立ちます。例えば、1から100までの数字を語呂とイメージで覚えるような方法は、単に数字を数字のまま記憶するよりもはるかに効率のよい記憶の仕方になります。ですからこのような方法は、九九と同じように、社会の共有の財産として、将来は学校などで教えていくものになると思います

言葉の森では今後、記憶術のノウハウを、小学校高学年又は中学生あたりから教えていく予定です。しかし、幼児や小学校低学年の時期は、そのようなテクニックは教えずに、むしろ単純な記憶力を育てるということで勉強をすすめていきたいと思っています。

記憶術を使った覚え方は、料理の作り方を教えるのではなく、料理そのものを出してくるような方法です。何かが暗唱できるのはよいことですが、記憶術を使うのであれば、暗唱の結果そのものを目的とするのではなく、暗唱の仕方を覚えることを目的とした方が応用力がつくと思います

問題点の第二は、暗唱の目的が記憶となっているために、教育と文化が混同されがちだということです。これは世間一般の音読の学習でもしばしば見られたことです。

例えば、平家物語や寿限無(じゅげむ)や枕草子を覚えるということは、決して否定されることでありませんが、暗唱というとすぐにそのような古典や有名な文章にこだわるところに問題があります。

現在は、科学の成果が生活のすみずみにまで浸透している時期です。そのような科学の発達を考慮すれば、むしろ子供には、知的な感動のある文章をもっと読ませるべきではないかと思います。ファラデーの「ろうそくの科学」や寺田寅彦の物理学の随筆を読んで科学の面白さに目覚めたという人の話をよく聞きます。現代の子供が覚える文章は、論語や孟子のようなものももちろんいいのですが、やはり現代の文化を反映した文章であるべきです。

言葉の森の長文選定の基準は、三つあります。勇気、知性、愛のある文章です、そしてさらに言えば、笑いのある文章、現代日本語で書かれた文章です。単に古い文章や有名な文章だからいいというのではないというのが言葉の森の文章選定の哲学です。

(つづく)

(この文章は、構成図をもとに音声入力した原稿をamivoiceでテキスト化したものです)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。

これから、3回にわたって、言葉の森の暗唱と、言葉の森以外の他の教室で行われている暗唱との違いを述べます。その3回目の最後に出てくる話ですが、重要なことですので一つだけ先に書いておきます。

言葉の森では、暗唱の方法として、毎日10分間100字の文章を音読し、1週間で300字を暗唱できるようにするという方法をとっています。同時に、この暗唱の仕方では難しいと感じる人も多いため、速聴のページで長文を聴いて覚える方法もとれるようにしています。

しかし、長文の速聴で覚えるという方法は、暗唱で挫折する子供を増やさないための便宜的な方法です。暗唱で本当に力をつけるためには、速聴で覚えるよりも、音読で覚える方がいいのです。その理由はあとで述べますが、今、暗唱に取り組んでいる人は、できるだけ音読による暗唱を優先し、音読が難しい場合にかぎって速聴で覚えるようにしていってください。

さて、言葉の森の暗唱と他の教室の暗唱との違いを述べます。

違いを明らかにする必要上、どうしても他の教室の方法を批判するような調子になってしまいますが、決してそういう意図はありません。むしろ、暗唱のような勉強を積極的に取り組んでいる教室の例は、多くの点で参考にしています。

最初に、言葉の森の暗唱の意義を説明します。

言葉の森の暗唱の目的は、読解力と表現力をつけることです。暗唱の意義は、同じ文章を反復して覚えることによって、より深い理解に到達するというところにあります。同様に、同じ文章を反復して身につけることによって、より高度な表現力も育ちます。なぜかというと、暗唱によって、語彙がもともと持つ文化性が豊かになるからです。

文化性というのは、その語彙が持つ意味を含めた多様なニュアンスのことと考えてください。イメージとしては、水素原子が1本の手を持ち、酸素原子が2本の手を持ち、H2Oという分子として結合するというときの原子の持つ手足を文化性と考えるといいでしょう。

語彙の持つ文化性の手足の数は、人によって違います。ある一つの語彙、例えばニワトリという言葉から、子供はニワトリのイメージを持つだけでしょう。ニワトリという語彙の持つニュアンスはそれほど多くないのです。しかし、大人は、ニワトリという言葉から「鶏口となるもむしろ牛後となるなかれ」などという意味も連想するかもしれません。更に、「にわにわにわにわとりがいる」というような言葉も知っているかもしれません。これが、言葉の持つ文化性の豊かさの違いです。

語彙の乏しい人は、語彙から伸びている文化性の手足の数が少ないので、他の語彙との関連を作りにくくなります。それが理解力や表現力の限界になります。合意が持つニュアンスの手足を増やしていくことが、その語彙を使ってより深く理解することや、より高度に表現することにつながっていきます。

これを図式的に説明します。まず、海面を語彙の文化性がゼロメートルの地点とします。理解を海の底の状態とすると、海底には深さによる凹凸があります。語彙の持つ文化性の低い人は、浅い海底までししか到達できません。ですから、同じ文章を読んでも、浅い理解にとどまるということです。これが読解力の差として表れてきます。

また表現に関していうと、表現は山の高さのようなものと考えるとよいでしょう。語彙の持つ文化性の高い人は、表現の山の頂上近くまで登ることができます。それに対して語彙の持つ文化性の低い人は、山のふもとまでしか登れないということです。

理解も表現も、どちらもその人自身の持つ語彙の文化性に応じて、深いところへ行ったり高いところへ行ったりしているので、本人はそのことに不便を感じるわけではありません。しかし、より深く潜っている人や、より高く登っている人と比較して、自分もそこまで行きたいと思ったときに、その不足が問題になってくるということです。

言葉の森では、暗唱の意義を語彙の持つ文化性を豊かにすることと考えているので、暗唱の勉強を、幼児や小学校低学年の間だけの勉強とはしていません。むしろ中学生や高校生になって、より難しいジャンルの文章を書く必要が出てきたときに、そのレベルに合わせた暗唱が必要になると考えています。ですから、暗唱を、中学生、高校生まで継続する勉強として取り組んでいるのです。

ところが、言葉の森以外の他の教室の多くは、暗唱の意味を単に記憶力を育てるということで考えていると思います。ここから問題点が五つ出てきます。

(つづく)

(この文章は、構成図をもとに音声入力した原稿をamivoiceでテキスト化したものです)

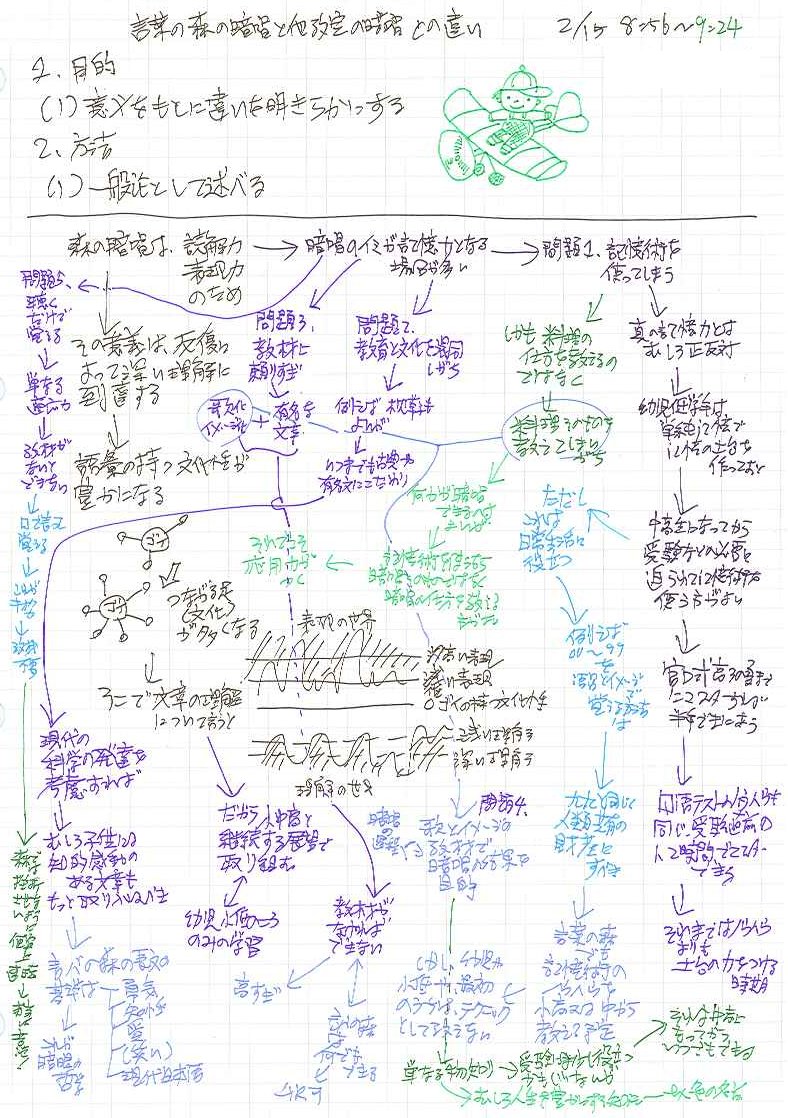

マインドマップ風構成図

記事のもととなった構成図です。

(急いで書いたのでうまくありません)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。

作文教室というものは、始めるだけならだれでもすぐに始めることができます。難しいのは、何年も継続して指導できるシステムです。また、得意な子と苦手な子がいた場合、それぞれに対応した教え方をするノウハウです。

しかし、だれでもすぐにできるということから、インターネットにいろいろな作文教室が登場するようになり、「作文」で検索しても、言葉の森のホームページががなかなか出て来ないようになってしまいました。SEO対策が遅れていたために、今ではヤフーでは、かなり後ろのページに言葉の森が出てきます。グーグルはまだ上の方ですが、それでもコンテンツの質と量から言うと、言葉の森の位置は正しく評価されているとは言えません。

作文と小論文の指導に関しては、言葉の森は、たぶんどこよりもわかりやすくかつ高度な指導をしていると思います。

そこで、これから、SEO対策やホームページ作りをしっかり行い、言葉の森が、ヤフーやグーグルの上位に表示されるようにしていきたいと思います。

もちろん、ライバルが多いことは歓迎しますが、理論と実践で優れたところが検索の上位に表示されることが大事だと思うからです。

さて、ここからが本論です。ここまでの説明は、本論に入る前の状況と経過の話でした。

今後の作文教育がどういう方向に進むかということで考えると、二つの大きな流れがあると思います。

第一は、受験で作文の試験を課すところが増えるという方向です。しかし、この受験の作文という方向は、今のままでは、将来行き詰まってくると思います。なぜかというと、作文試験は採点が非常に大変だからです。現在でも、就職試験のエントリーシートで時間制限なしで書かれた文章は、どの人も同じようにレベルの高い文章になるので、採点はかなり難しくなっています。

受験での作文を生かしていくためには、言葉の森が開発した小論文自動採点ソフト「森リン」による作文検定など、新しい評価の仕組みを導入することが必要になると思います。

第二の方向は、本物の教育を目指す気持ちが作文教育を広げるという方向です。しかし、この本物の教育を目指す方向も、今のままでは、先細りになると思います。なぜかというと、作文は成果の見えにくい勉強だからです。考える力がついたとか、書くことが好きになったとかいうことは、比較するものがないと漠然とした成果としか感じられません。

そこで、作文の勉強を作文文化として発展させることがこれから必要になってくると思います。

文化として評価される仕組みとはどういうことかというと、例えば、日本では万葉集という文化がありました。その万葉集によって、広範な大衆が短歌を作るという文化ができ、そのすそ野に様々な派生文化が成立しました。

オリンピックでも同じです。競技を評価をする文化的な仕組みがあるので、そのすそ野にいろいろなサービスや産業が広がっています。例えば、カーリングという競技です。もしこの競技がオリンピックなどで文化として認められていなければ、人間が氷の上にタイヤを滑らせるという競技自体にそれほど夢中になるとは思えません。

作文文化をはじめ、社会のさまざまな分野で新しい文化が登場してくるというのが、将来の知識産業社会の風景になっていくと思います。

作文を書くことが作文文化として成立するためには、作文の本質が何かということが重要になってきます。これは、作文試験を評価する際も同様です。そうでないと、作文は、ただ誤字がないとか、速く長く書けるとか、表現が上手だとか、面白い内容だとかいう、評価の定義が低いか感覚的なものかになってしまうからです。

では、作文の本質は何かというと、その一つは創造と発見です。創造と発見という価値を基準にして、将来、作文のコンクールというものが行われていけば、作文教育のレベルは大きく向上します。この創造発見という核心の周辺を、表現の美しさや題材の面白さなどがカバーしていくというのが作文の評価のスタイルになると思います。

作文の本質のもう一つは思考力です。物を考える力としての作文、つまり哲学としての作文というものが作文のもう一つの方向です。この思考力を育てる作文は、他の様々な学問分野と組み合わさって、未来の教育の主要な教科の一つになっていくだろうと思います。

以上、まとめて言うと次のようになります。

第一は、思考力と創造性を育てる作文を作文の評価の中心とすることです。

第二は、その評価の土台を客観的な作文検定で支えていくということです。

第三は、作文文化を発展させることによって質の高い永続性のある作文教育を目指していくということです。

以上が、これからの作文教育の方向になると思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。作文教育(134)

さて、インターネットが広がるにつれて、これまで何度か作文教室ブームというようなものが社会に現れました。これはたぶん言葉の森が作文教室という広告をときどき出していたので、それに刺激されたのではないかと思っています(笑)。そうでないかもしれませんが。

通信の作文教室以外にも、言葉の森の通学教室のある地域で、同じような作文教室ができていたこともありました。言葉の森の近くの公立小学校が、作文教育の市の重点指導校になっていたこともあります。また、通信教育の大手でも、作文指導が行われるようになりました。その何年か前、大手の一つの会社から、担当者が、言葉の森にどういう指導しているのか聞きに来ました。こちらは、全部オープンなので教材を一通り持っていってもらいました。言葉の森の近くにある、これも大手の学習塾の国語教材の責任者の子供が言葉の森に通っていたこともあります。だから、作文指導の教材というのは、どこもかなり似通っているのです。言葉の森の教材を参考にして教材を作っているところが多いのだと思います。しかし、こういうブームもあまり長続きせず、大手の通信教育でも、本格的な作文指導というのはあまり行われなくなりました。それはなぜかというと、一つには、言葉の森のような電話指導をもとにした教え方が、ほかのところでは難しかったからだと思います。もう一つの大きな理由は、ほかの教室では、作文教育を通して目指すものがやはり不明確だったからだと思います。

言葉の森では、スタートしたときから、小学生だけでなく、高校生や大学生までの全学年の展望をもって教材を作っていました。まだ生徒が数十人ぐらいのときから、既に全学年の指導が十分にできる仕組みにしていたのです。

また、自分の子供が生まれると、その子供2人を小学1年生から教室に通わせ、高校生まで作文指導をする中で、教材を洗練したものにしていきました。

その後、言葉の森が音読の自習をホームページに載せるとそれがいろいろなところで紹介されるようになり、ちょうど音読の本が出てきたブームに乗って、学校や学習塾でも音読を始めるようになりました。昔、言葉の森が音読の自習を生徒にすすめると、どうして音読をするのかという質問がよくありました。当時は音読という形の勉強自体が珍しかったのです。しかし、最近では、音読をすすめると、学校の音読の宿題と重なってできないと言われることがよくあります。

そして、今また、作文が新しいブームとなっているようです。その背景は三つあると思います。一つは、受験で記述式の問題が増えたことです。もう一つは、中高一貫校の入試で作文試験が出されるようになったということです。また、高校や大学の推薦入試でも作文の試験を取り入れるところが多くなりました。このような事情から、学習塾でも作文指導取り入れるようになり、作文教室という形で指導するところも増えてきたのです。そして三つ目の理由は、本物の教育を求める気持ちを多くの人が持つようになってきたためだと思います。OECDの学力調査によると、読解力と表現力が、日本の場合は低い点数になっています。単に知識を詰め込んで点数を上げるような勉強ではなく、もっと深く考える力を求める教育が必要だということをより多くの人が感じてきたのだと思います。

(つづく)

(この文章は、構成図をもとに音声入力した原稿をamivoiceでテキスト化したものです)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。作文教育(134)

この話は長いので、これから3、4回に分けて掲載していきます。

言葉の森は、私(森川林)が25歳のころ、つまり今から30年ぐらい前、初めて作文教室という名前で広告を出したのがその前身です。そのころは、もちろんそういう教室はどこにもなく、作文教室という名前を使って宣伝を出したのは、言葉の森がたぶん初めてだったのではないかと思います。

しかし、もちろんこんなことは自慢にならないことで(笑)、これは、今後の計画を説明するために経過として書いていることです。

なぜ作文教室を始めたかというと、理由は二つあります。一つは、面白そうだったからで、これがいちばん大きな理由です。作文教室の向こう側に、未知の世界があるような予感がしたのです(この予感は当たったと思います)。もう一つは、自分自身のニーズがあったからです。つまり、文章のよさというものは、自分自身では評価できません。私には当時、他人に文章力を評価してほしいという気持ちが強くありました。今ならブログなどの人気度で、自分の文章を評価してもらうチャンスはたくさんありますが、30年前はそういう機会がありませんでした。そこで、同じようなニーズを持つ人がいるだろうと思ったのです。

このようにして、25歳で作文教室をスタートしましたが、最初は、マスコミ受験を目指す大学生対象の文章教室でした。その後何年かして、小学生を対象にした教室に発展させましたが、そのときの気持ちとして、作文教室を単なる国語教室のようなものにはしないという思いがありました。

なぜなら、勉強というものは本来、独学でやる方が能率がよいもので、他人に教わるものではないという考えがあったからです。作文は、他人からの評価がないと、自分自身では評価できないということでスタートしたのです。

しかし、小学生の子供たちを教えていると、国語力と作文力の相関が非常に高いことに気が付きました。国語力のない子は、同じ指導していてもやはり上達が遅いのです。

そういう試行錯誤を続けているうちに、2000年ごろからインターネットが普及して言葉の森の通信の生徒が増えてきました。

これも自慢することでありませんが、言葉の森のインターネットの取り組みはかなり早く、1996年から既にホームページを作っていました。言葉の森は、新しい技術革新を取り入れることについては柔軟です。今も、次々と新しい仕組みを取り入れています。

例えば、今、言葉の森のホームページでいちばん人気があるのは、「ふりがな」のページです。海外からも毎日のようにアクセスがあり、言葉の森の表紙の何倍もヒットします(いいのか^_^;)。このページは、茶筌という日本語形態素解析ソフトとPHPを組み合わせて、学年別のルビ振りが自動的にできるようにしています。国語的なサイトで、こういうプログラミングを自前で作っているところはあまりないと思います。

(つづく)

(この文章は、構成図をもとに音声入力した原稿をamivoiceでテキスト化したものです)

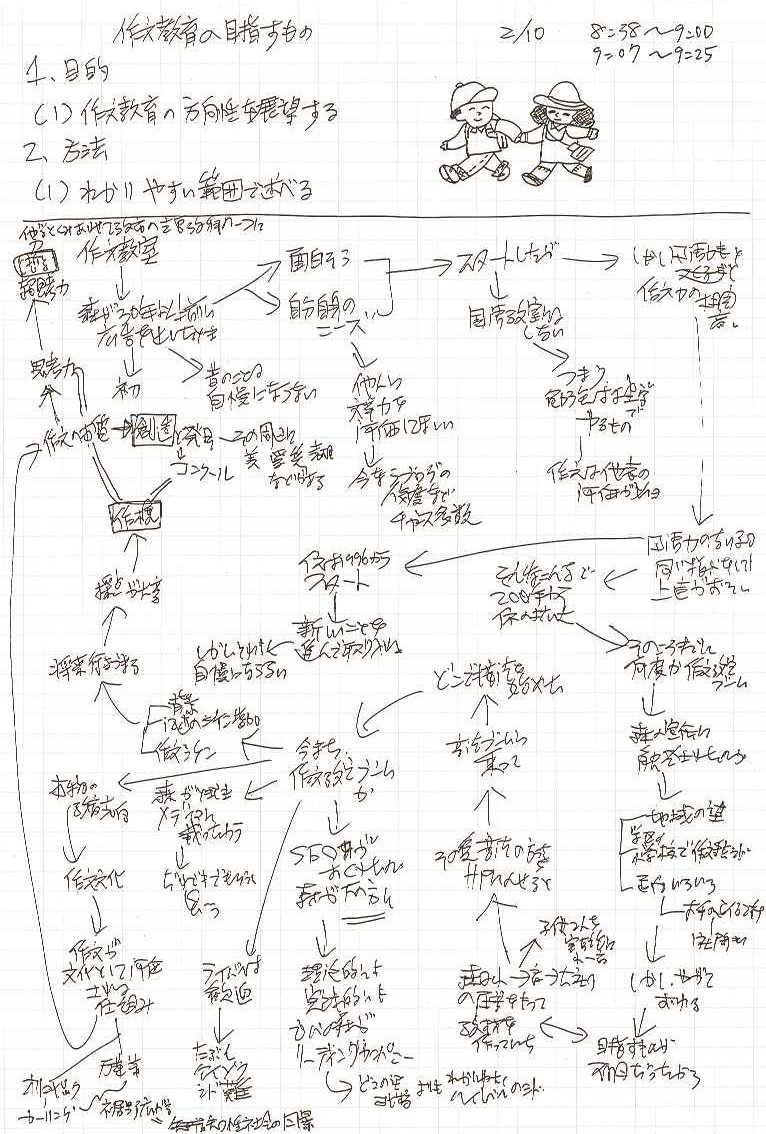

マインドマップ風構成図

記事のもととなった構成図です。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。作文教育(134)

■国語力は作文力に表れる

国語の実力は、作文の力に表れてきます。作文が書けない子は、文章もあまりよく読めません。

もちろん中には、本をよく読んでいるのに作文が苦手という子もいます。しかし、こういう子はコツがわかれば、すぐに作文を上手に書けるようになります。

一方、あまり本を読んでいないのによく書けるという子もいます。しかし、これは、課題がやさしいからよく書けるということであって、難しい課題になるとだんだんと書けなくなります。

大多数の子は、作文も書けるし文章もよく読めるか、作文もあまり書けないし文書もよく読めないかのどちらかです。

■読書力のエッセンスが音読の勉強

では、作文力と読解力をつけるためには、どうしたらいいのでしょうか。共通の勉強法は、読む力をつけるということです。あたりまえのように思われるかもしれませんが、ここがいちばん大事なところです。読む力をつけるためには、読書をすることが最も効果があります。本をたくさん読んでいる子は、ほぼ例外なく国語が得意です。

しかし、本をあまり読まない子は、どうしたらいいのでしょうか。

読書には、いくつもの効用があります。感情が豊かになること、知識が豊かになること、読むこと自体が楽しいこと、そして、読むことによって読む力がつくことです。

この読書の様々な効用の中で、読書によって読む力をつけるという部分を取り出したものが、音読の勉強法です。

読書があまり進まない子でも、音読の勉強をすることによって読む力がついていきます。

■音読で力のつく子とつかない子

音読によって国語力をつけるということは、言葉の森が長い間提唱してきたことです。

しかし、言葉の森でも、実際に音読をやって力のついた子と、なかなか力のつかない子がいました。それはなぜかというと、音読は、飽きやすい勉強だからです。読解力をつける勉強で大事なことは、同じ文章を反復して読むことです。ところが、音読の勉強は、反復の回数が少なくなりがちなのです。

次々に新しい文章を音読するような形では、読む力はつきません。対象となる文章を空で言えるぐらいに何度も繰り返し音読をすることによって読む力がつきます。

音読で力のついた子は、その文章を覚えるぐらいまで繰り返し読んだ子でした。

■音読の勉強を発展させた10分間暗唱

そこで、言葉の森では音読の勉強をさらに発展させて、10分間暗唱という勉強の仕方を行うようにしました。

暗唱の勉強というのは、今の親の世代の人たちはほとんどしていません。暗唱または暗記というと、自分は覚えるのが苦手だから難しそうだという発想する人が多いものです。

しかし、10分間暗唱は、覚えるための勉強でありません。ただ10分間100字の文章を反復して音読することによって、いつの間にかその文章を覚えてしまう、という勉強法です。

このやり方であれば、暗唱は例外なくだれでもできるようになります。また、10分間で100字の文章が暗唱できたということは、子供に大きな達成感を感じさせます。これが、達成感の感じにくい音読の勉強との大きな違いです。また、暗唱は、客観的にその達成度を評価することができます

■貝原益軒のすすめた暗唱法

暗唱の勉強の効果は、すでに貝原益軒によって次のように述べられています。

四書を、毎日百字づつ百へん熟誦して、そらによみ、そらにかくべし。字のおき所、助字のあり所、ありしにたがはず、おぼへよむべし。是ほどの事、老らくのとしといへど、つとめてなしやすし。況、少年の人をや。四書をそらんぜば、其ちからにて義理に通じ、もろもろの書をよむ事やすからん。又、文章のつづき、文字のおきやう、助字のあり処をも、よくおぼえてしれらば、文章をかくにも、又助となりなん。かくの如く、四書を習ひ覚えば、初学のつとめ、過半は既に成れりと云べし。論語は一万二千七百字、孟子は三万四千六百八十五字、大学は経伝を合せて千八百五十一字、中庸は三千五百六十八字あり。四書すべて五万二千八百四字なり。一日に百字をよんでそらに記(おぼ)ゆれば、日かず五百廿八日におはる。十七月十八日なれば、一年半にはたらずして其功おはりぬ。早く思ひ立て、かくの如くすべし。これにまされる学問の善き法なし。其れつとめやすくして、其功は甚だ大なり。わがともがら、わかき時、此良法を知らずして、むなしく過し、今八そぢになりて、年のつもりに、やうやう学びやうの道すこし心に思ひしれる故、今更悔甚し。又、尚書の内、純粋なる数篇、詩経、周易の全文、礼記九万九千字の内、其精要なる文字をゑらんで三万字、左伝の最(も)要用なる文を数万言、是も亦日課を定めて百遍熟読せば、文学におゐて、恐らくは世に類なかるべし。是学問の良法なり。

■国語力があれば入試も有利

国語力のついている子は、国語のテストの前でも、直前の勉強が不要です。国語は一夜漬けのできない勉強なので、普段の実力があれば試験の前の勉強をわざわざする必要がないからです。

言葉の森の生徒で、次のような子供がいます。小学校高学年から高校までの国語のテストは、いつもクラスでほぼ最高点でした。大学入試でも、受験したいくつかの学部の国語のテストはいずれもほぼ満点でした。国語力に余裕があるので、国語の勉強をする必要がないのはもちろんですが、英語の勉強も受験の後半になるほどぐんぐん成績が上がっていきました。

国語力のある子は、文章を読んで理解する力があるので、新しい勉強を始めることが苦になりません。国語力は、社会に出てからも更に役立つ学力なのです。

■暗唱の勉強を支える電話指導と速聴ページ

ところで、暗唱の勉強を通信教育で行うということは、通常はできません。言葉の森の通信教育で暗唱の指導ができるのは、毎週講師からの電話指導があるからです。

また、言葉の森では、暗唱しにくいという子供たちのために、速聴のページを作り、速聴を10分間聴くだけでも暗唱に近い勉強ができるようにしています。このため、中学生高校生では、速聴のページをiPodなどにダウンロードして通学途中に聴くというような形の勉強もできます。

暗唱の力をつければ国語力読解力がつくのはもちろんですが、作文力もつき、勉強力そのものもまたついていくのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。

公立中高一貫校の入試で、なぜ作文試験が行われているのでしょうか。その理由は、公立なので、受験勉強をあおるような入試はできないというところにあります。そこで、知識を問うような普通のテストのほかに、作文試験が課されているのです。

話は脱線しますが、現在の公立小中学校の勉強の範囲は、やさしすぎるところがあります。基本をしっかり身につけることは大切ですが、教科書の中にレベルの高い問題がないと、賢い子は物足りなさを感じるようになります。公立中高一貫校では、そのような教科書をもとに入試の選抜試験をしなければならないため、作文試験という形をとるところが増えているのです。

大学入試では、一足先に小論文試験を導入していました。これは、センター試験などマークシート方式の試験を補完する形で登場しました。

当初の小論文試験は、ありふれた課題ででした。極端にいうと、「私の家族」「私の友達」のような誰でもが思いつきそうな身近な題名課題で出されていました。しかし、それで入試の選抜ができたのは最初のうちだけです。すぐに受験生が対策を研究して、だれもが同じ水準で上手に書けるようになりました。そこで、身近な題名課題ではなく、文章を読んで感想を書く形の感想小論文のスタイルに次第に変わっていったのです。

その後、さらに小論文入試に力を入れるところでは、複数の文章を読ませて感想文を書かせるような、より深く考えさせる問題に進化していきました。私の考えでは、受験生に一日に複数の小論文を書かせるような形でないと、本当の小論文の実力はわからないのではないかと思います。

しかし、小論文の入試が工夫されればされるほど、採点者の負担が大きくなります。また、採点者による評価の個人差が大きいという問題もあります。そこで、現在の小論文入試では、教科の点数でかなりの部分の合否を決め、合格の人だけ小論文をみるという形になっているのではないかと思います。

中学入試の作文試験も、これから大学入試と同じような経過をたどると思います。作文を読むと、たしかに本人の知的な実力がよくわかります。それが難しい課題であればあるほどそういう傾向が強くなります。逆に、「私の○○」などというやさしい題名では実力差はあまりつきません。しかし、難しい課題で作文を書かせて採点するとなると、採点に時間がかかりすぎます。選抜のために採点に差をつけるというのは、さらに大変な仕事になります。

そこで、今後の予想です。公立中高一貫校の作文試験では当面、身近な課題がまだ少しは残ると思います。しかし、やがて文章読んで作文を書かせるような形が主流になっていきます。しばらくは、その文章も学校や家庭によくある身近な話でしょう。しかし、だんだんと思考力を要求するような難しい文章になっていきます。採点する側の事情から言うと、文章の上手さを評価するのは難しいので、思考力があるかないかを評価するような形の採点になっていくと思います。

では、受験生は今後どういう対策を立てたらいいのでしょうか。対策は、三つあります。

まず第一に、やさしい身近な課題をざっと練習しておくということです。題名としては「私の○○」「私と○○」というような課題です。これで、1時間以内に600字から800字書く練習していきます。作文試験の時間はだんだん短くなる傾向にありますから、慣れてきたら45分以内に600字から800字書く練習をしていくといいでしょう。身近な題名課題を何本か書いておくと、感想文の課題にもそこで書いた実例を応用することができます。

第二に、1000字から2000字ほどの説明文・意見文の文章を読み、その文章をもとに感想文を書く練習をします。これが今後の勉強の中心になります。これも1時間で600字から800字を書けるようにしておきます。慣れてきたら45分以内で書けるようにしておきましょう。(しかし、これは、小学生だからできるのであって、大人が45分で600字から800字の文章を書くというのは、まずできません)

第三に、複数の文章読んでの感想文を書く練習もしておきます。こういう形の作文試験を出すところはあまりないので、数回やっておけばいいでしょう。

作文の勉強でいちばん大事なのは、本人のそれまでの読書力と、これからの家庭の対応になります。家庭の対応というのは具体的にいうと、身近な課題や時事問題について、両親が子供に、両親の実例や感想をたっぷり話してあげるということです。

(この文章は、構成図をもとに音声入力した原稿をamivoiceでテキスト化したものです)

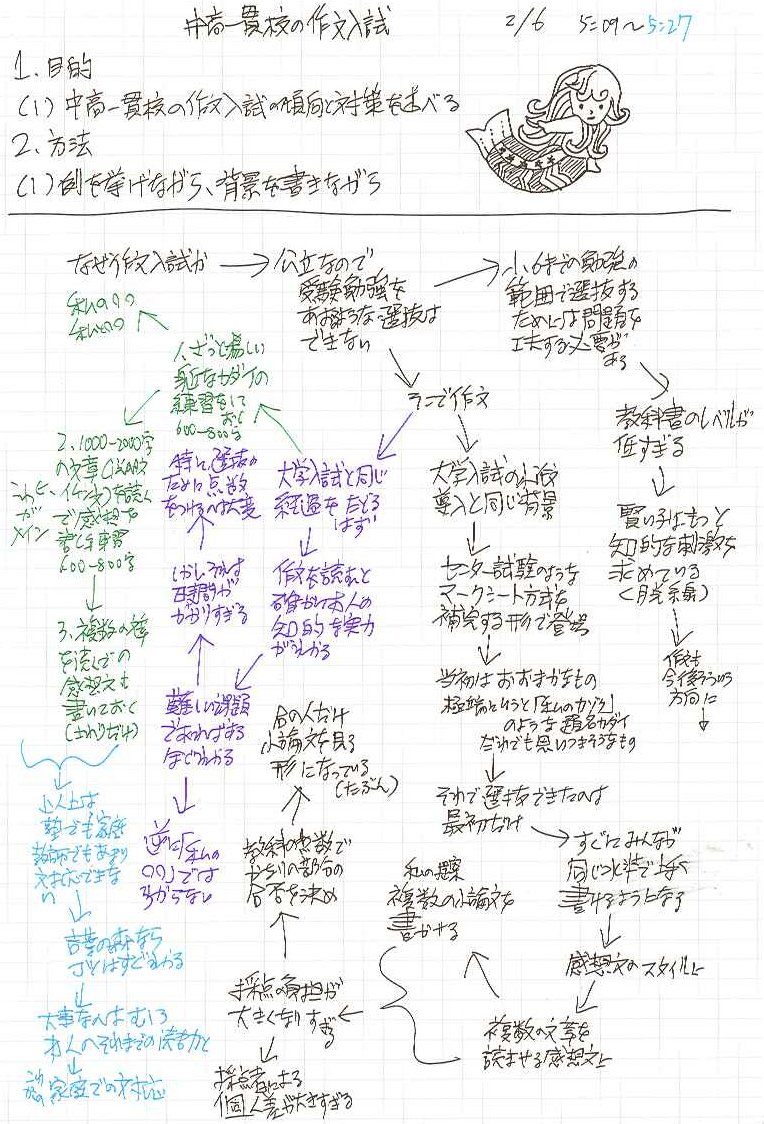

マインドマップ風構成図

記事のもととなった構成図です。

(急いで書いたのでうまくありません)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。公立中高一貫校(63)