オンラインクラスの教育は、単なる通信指導よりも、さらには個別電話指導よりも、また逆に教室での通学指導よりも、大きな可能性を持っています。

ここでオンラインクラスの教育とは、ほかの教育機関がやっているようなビデオのオンラインやマンツーマンのオンラインではありません。

そういう一斉指導のオンラインや、個別指導のオンラインは、リアルな教室でも同じようにできることですから、特にオンラインでやるメリットというものはありません。

従来のオンラインのメリットと言われるものは、場所が離れていても参加できるということと、一斉指導の場合は優れたビデオ教材を見られるというメリットで、それはそれでいいことですが、それだけのことでしかありません。

新しいオンライン教育とは、少人数で生徒どうしの交流があることと、先生と生徒の双方向のやりとりがあることが重要な条件になっているオンラインです。

なぜかというと、子供の教育は、一定の人間関係の中で行われるからこそ、学習面も含めたトータルな成長に結びつけることができるからです。

人間関係の中には、学習内容以外のことも入ってきます。

例えば、人前で発表するとか、その発表に質問を言うとか、その質問の仕方とか、その質問に対する回答の仕方とかいうようなことが学習内容以外のことです。

そのやりとりの中で、気の合う人も出てくれば、あまり気の合わない人も出てくるでしょう。

また、同じことを言うのにも、人によってさまざまな個性があるということにも気がつくでしょう。

そういうリアルな人間関係は、学習にとっての夾雑物なのではなく、むしろ学習をより豊かにしていく可能性を持つものです。

ただし、その可能性は、逆に働くこともあります。

例えば、話の合う子供どうしが集まったクラスは盛り上がりますが、話のあまり合わない子供どうしが集まると、そのクラスは活気が出てきません。しかし、その場合でも、何かの拍子に活発なやりとりができるようになることもあります。

こういう、さまざまな人間関係があることが、子供の教育にとっては大事で、それが同時に学習の意欲につながっていくのです。

優れたビデオ教材を見るだけでは、学習の意欲というものは出てきません。

それは、カラフルな通信教材が届くだけでは、学習の意欲が出てこないのと同じです。

人間の意欲は、人間関係のやりとりの中で出てくるからです。

電話による個別指導も、先生と生徒の人間関係の中で行われるからこそ、子供が意欲的に取り組むようになります。

しかし、電話指導は、先生と生徒の1対1であることと、10分間の電話指導のあとは本人任せになってしまうという弱点があります。

その弱点を克服し、先生と生徒の間だけでなく生徒どうしのやりとりがあり、10分間ではなく45分間の授業があるオンラインクラスが、今後の教育の新しいスタイルになってくるのです。

オンラインクラスは、運営の仕方によっては、リアルな通学のクラスよりも優れた教育ができます。

それは、生徒が増えれば増えるほど、同学年の同レベルの生徒が集まるクラスを作ることができるようになるからです。

ただし、残念ながら、言葉の森のオンラインクラスはまだそこまでは行っていません。

一部に、そういうクラスはありますが、クラスによっては学年やレベルの違う生徒が一緒に勉強する形になっています。

もちろん、言葉の森の通学の作文教室も、小学生の横に高校生がいて勉強するようなスタイルでずっとやってきて、それで高校生は、東大、早稲田、慶應に合格するような成果を上げてきましたから、学年が混在することはそれほど根本的な問題ではありません。

しかし、できるのであれば、同学年同レベルの生徒のやりとりの中で勉強できるクラスを増やしていきたいと思っています。

このオンラインクラスの運営は、大手の学習塾ではなかなかできません。

それは、オンラインの少人数クラスがいくつもある中で、生徒の欠席に伴う急な振替授業や、先生の急な休講代講などの対応ができないからです。

急な休講とは、授業の直前に、先生から急に「授業ができなくなった」という連絡を受けるような場合です(笑)。それはパソコンの故障とか、子供の怪我とかいろいろな場合があるからです。

言葉の森がその対応ができるのは、先生どうしの連携があるからです。

言葉の森がこれから目指す教育の大きな方向は、三つあります。

第一は、オンラインの少人数作文クラスです。

第二は、やはりオンラインの創造発表クラスです。

第三は、同じくオンラインの自主学習クラスです。

※次回以降は、これらの三つのクラスの内容を説明していきます。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

skype英会話がオンライン1.0。

MOOCやスタディサプリがオンライン2.0。

オンライン3.0は、Zoomを使った少人数の生徒どうしのやりとりがあるオンライン教育になると思います。

スタディサプリは、だんだんリアルな方向に進むと思います。

そうでないと、勉強の自覚がまだない小中学生の場合は、勉強の意欲がわかないからです。

しかし、本当は、家庭の力で勉強の自覚がない子にも勉強の習慣をつけさせておくことが大事なのです。

言葉の森のオンライン教育は、この勉強の自覚と習慣がまだない子にも対応できる方法をいろいろ考えています。

そのひとつが、定期的な保護者懇談会のように保護者と毎月コミュニケーションをとることです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。オンラインスクール(0) 言葉の森のビジョン(51)

読解検定を、10月11月と連続して行いました。

昨日(11/29)全員の答案の返却を行いました。

受検者は、小1の課題から高3の課題まで、のべ189名でした。

10月の読解検定で20点台や30点台だった生徒が、11月には60点台70点台となりました。

これは解き方のコツがわかってきたからです。

70点台80点台の生徒が100点になるには、さらに高度な解き方のコツとさらに深い読み方が必要になってきます。

この読解検定でコンスタントに80点台や100点が取れれば国語の実力についてはもう心配はいりません。

しかし、平均して70点台以下であれば、読む力と解く力をさらに向上させていく必要があります。

国語の読解問題には、易しいレベルの問題から難しいレベルの問題まで難易度にかなり差があります。

言葉の森の読解検定は、難しいレベルの問題です。特に小3以上の読解問題はそうです。

読解力をつけるには、解き方のコツを身につけるとともに、問題集読書で難しい文章を読むことに慣れていく必要があります。

読解力は、読む力と解く力の足し算なのです。

読解力は、勉強の仕方を決めて努力をすれば誰でも力がつきます。

読解検定を国語力をつける目標としてこれからも活用していってください。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

今回の読解検定は、保護者の立場で受検してくださった方が十数名いらっしゃいました。

どうもありがとうございました。

保護者の方がご自分で受検されると、解き方のコツというものがよくわかるようになります。

すると、子供さんの読解問題についても、今後的確なアドバイスができるようになると思います。

読解力は、すべての学力の出発点です。

そして、作文力は、それらの学力の到着点です。

だから、将来の入試は、センター試験や高卒認定試験(大検)で基礎学力を見て、あとは感想文を書かせるような形のものになっていくと思います。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。読解力・読解検定(0)

「ざんねんな○○」というシリーズは新鮮な切り口だったが、

真実は「すばらしい○○」であり、その裏側にあるのが「ざんねん」だ。

「ざんねん」は「すばらしい」の裏側に過ぎないから、それ独自に存在することはない。

しかし、考えや経験の浅い人は、裏側に真実があると思ってしまう。

「うんこ」シリーズにも、そういう考えの浅い流行を見る。

普通に勉強をすればいいのに、「うんこ」で面白がらせて勉強するという(笑)。

最初の1冊ぐらいは面白いからいいと思うが。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。四行詩(13)

12.1週の授業の資料を資料室にいれました。

12.1週は作文テストですので、連絡事項をよく見て作文に取り組んでください。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。生徒父母連絡(78)

言葉の森では、オンラインスクールとして、従来の作文指導に加えて、創造性を育てる創造発表クラス、自主学習力を育てる自主学習クラスを運営しています。

また、これらのオンラインクラスの中に、読書紹介や暗唱発表のできる時間帯を設けています。

しかし、作文や発表や自主学習の時間の間に、読書と暗唱の両方をやると、肝心のそのクラスの学習の時間が圧迫されてしまいます。

そこで、今は読書紹介か暗唱発表のどちらかを選択してもらうようにしています。

ところが、そうすると自然に読書紹介方が多くなってしまうので、暗唱発表の機会をどう確保するか考えていました。

そこでひらめいたのが、暗唱クラスを独自に立ち上げることでした。

そして、どうせ暗唱をするのであれば、日本語の暗唱だけでな英語の暗唱も並行して行えるようにしたいと思いました。

言葉の森では、既に英語の暗唱している子も何人かいます。

野口悠紀雄さんの「超英語法」によると、英語の勉強で最も効果の上がる簡単な方法が教科書の繰り返しの音読です。

小学校低学年から音読暗唱を始めれば、単語も自然に覚えられ、学年が上がり英語の勉強を始めるときにも、語彙力や英語感覚が身についているので英語の勉強が楽になるはずです。

言葉の森では、これまで、小学校3年生までの英語のやりすぎは、日本語の習得にマイナスの影響を及ぼすと述べてきました。

「幼児から小3までは日本語脳を育てる時期――英語脳は日本語の土台が確立してから」

しかし、こういう考えがなかなか理解されず、幼児期から英語の勉強を始める人もまだいます。

この英語の早期教育の流れがしばらくは止まらないのであれば、言葉の森が日本語教育を基盤として英語の基礎も身に付けられるようなコースを提供した方が良いと考えたのです。

日本人の学習する言語の基本は、母語である日本語です。

しかし、現在の世界では、英語の学習も必要になっています。

だとすれば、日本語の学習を基本とする言葉の森が、日本語の学習と両立する形で英語の学習を行えるようにすることが最も望ましい英語教育のあり方になると考えたのです。

日本語、英語に関わらず、暗唱には、多くの効果があります。

まず、暗唱を行うことによって、言語で思考するという学力の基本が身につきます。

難しい言葉を読み取ることによる語彙力も身につきます。

言葉の森の暗唱長文は、ほとんどを日本の古典から取り上げているので、日本文化の中に流れるものの見方や感じ方などが自然に身につきます。

また、暗唱力がつくと、何かを覚えるということが苦にならなくなるので、中学生以降に増えてくる覚える勉強というものに楽に取り組めるようになります。

日英暗唱は、日本語の暗唱を3か月やって、日本語の暗唱検定5級に合格した人は、次に英語の暗唱1か月やって英語の級を合格し、次にまた日本語の暗唱の級を目指すという形で日本語と英語を交互に暗唱していくことを考えています。

将来は中国語の学習も必要になるでしょうから、日本語・英語・中国語を組み合わせた形の暗唱にすることも考えられます。

暗唱の方法の基本は同じなので、そういうことができるのです。

言葉の森のオンラインクラスには海外からの生徒も参加しているので、中学生ぐらいになれば、英語の会話の機会も作れると思います。

日英暗唱クラスは、現在計画段階ですので、具体的な話は今後発表しますが見通しはかなり具体的です。

というのも、サマーキャンプで「平家物語」の暗唱をカウンターを使って行ったところ、1日目はほとんど暗唱できなかった生徒がほぼ全員、3日目、4日目になると、見違えるほど楽に暗唱できるようになったからです。

この暗唱のコツがつかめるように、体験学習は4日から5日間の連続で行うようにする予定です。

この日英暗唱のクラスを、言葉の森オンラインスクールの一つのクラスとして立ち上げていきたいと思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

今の教育では、暗唱ということはほとんど行われていませんが、昔は暗唱が学習の基本でした。

暗唱の利点は、早い遅いの違いは合っても誰でも例外なくできることです。

また、やり遂げたあとの達成感があることです。

そして、何よりも重要なことは、暗唱によって学力の基礎ができることです。

この暗唱を、日本語暗唱だけでなく、英語暗唱でも行うことを考えています。

暗唱クラスでも、読書紹介があります。

小学4年生ぐらいからは、日本語暗唱の期間は日本語の本の紹介で、英語暗唱の期間は英語の本の紹介ということを考えています。

どういうふうにするかというと、google翻訳を活用しながら自分の紹介内容を英語で考えるのです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。英語教育(10) 暗唱(121)

「教育激変」という本の中で、対談している池上彰さんと佐藤優さんが、それぞれ次のように述べています。

佐藤「誤解を恐れずに言えば、アクティブラーニングは基本的にエリート教育だと思うのです。自ら考えをまとめて説得力のある話しをするというのは、指導的な立場になる人たちにとって必要なスキルでしょう。」

池上「何度も言いますが、私は『自ら考えプレゼンする』といった力が、これからの世の中には必要で、それは必ずしも必要的な立場に就く場合ではなくても同じだと思うんですね。ただ、自分が教えている大学をみても、すぐにアクティブラーニングが可能な現場もあれば、かなり準備が必要なケースもあります。」

佐藤優さんは同志社大学の神学科で数人の学生たちに授業をしているそうです。

それが内容的にはアクティブラーニング的な授業になっているようで、5時間の授業を受けるために学生は30時間から35時間の準備をしなければならなくなっているそうです。

二人が述べているように、アクティブラーニングは優秀な生徒でないとその効果を発揮しない面があります。

子供たちが発表したり討論したりする形の授業も、内容が伴わければ形だけのただの雑談のような時間になってしまいます。

ひるがえって、言葉の森の作文の勉強を考えてみると、オンラインの少人数クラスの作文はまさしくアクティブラーニングの勉強なのだと思います。

作文は、書くことよりも、事前の予習で両親に取材をしたり自分の実例を考えたりしてくることが大事です。

今世間で行われている作文の指導や、市販されている作文のドリルは、すべて書くことを中心とし、書いたあとの添削を中心としたものです。

添削で作文が上達するのは、作文学習の初期のうちだけです。

作文は、事前の長文音読と構造図という予習によって上達するのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

通常の勉強は、習うことが勉強です。

だから、何の準備もなしに行って、そこで教わってくればいいのです。

作文は、何の準備もなしに行って、そこで書いてくればいいというのではありません。

少なくとも、それでは上達に時間がかかります。

事前に長文を読み、内容を理解し、両親に似た例を取材し、材料を準備してくることが勉強なのです。

作文と同じように、読書もアクティブラーニングです。

読書は、どこかに行って読書の練習をするような勉強ではありません。

家庭で読んでいる本をみんなの前で紹介し、質問や感想を述べ合う勉強です。

それが、今オンラインクラスでやっている読書紹介です。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。アクティブ・ラーニング(0)

読解検定を11月22日から28日の予定で実施しています。

試験の申し込み日に受検できなかった人は、他の試験日にふりかえて受検することができます。

今回の問題は、学年によってかなり難しいものもあったようです。

普段の勉強を見ていると国語力があると思われる生徒も、意外と低い点数でした。

検定結果は随時返却します。

結果が届きましたら、×になったところを見直して、理由を確かめておいてください。

この見直して理由を考えるというのが最も大事な国語力をつける勉強になります。

また、問題を見て正解が納得できないという場合は、保護者掲示板、又は、「国語の得意な子になる丘」掲示板、又は、同名のfacebookグループから、質問事項を入れておいてください。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。読解力・読解検定(0) 生徒父母連絡(78)

子供は、物を作るのが好きです。

本当は、大人もそうです。

その反対に嫌いなのは、物を作らされることです。

それは、大人も同じです。

物を作るのが好きなのは、そこに自分らしい工夫と発見と創造があるからです。

作らされるのが嫌いなのは、その反対だからです。

普段の勉強では、工夫と発見と創造は必要とされません。

むしろ、解法を読んで理解することが勉強の基本です。

答えのある勉強は、それでいいのです。

教えたやり方で解くというパターンを覚えることももちろん必要だからです。

しかし、自分らしいやり方で失敗することもそれ以上に必要なのです。

湯川秀樹氏が、好きだった数学をやめて物理に移ったのは、数学の試験で答えは合っていたものの先生の教えたやり方で問題を解かないために×になったからでした。

勉強の基本は、読み、書き、考える力をつけることです。

そして、答えのある世界では、答えにできるだけ早く近づくように先人の解き方のパターンを理解することです。

しかし、これから必要になる学力は、それらに加えて、自分らしい創造をする力です。

以上の三つの勉強の分野は、それぞれ、

作文読解クラス、

自主学習クラス、

創造発表クラスの勉強分野です。

創造発表クラスでは、従来の勉強ではない、創造的な勉強を中心にしていきます。

その勉強に向いているのは、小学校の教科で言えば、理科、図工、社会、数学、英語、国語の順です。

数学や英語や国語でも、創造的な勉強をすることはできますが、教科の体系が確立しているので、なかなか創造的なところまでは行けません。

理科と図工と社会は、教科の体系よりも、対象となる分野の方がずっと広いので、そこでさまざまな創造が可能になるのです。

理科実験は、小学校高学年でなければ難しい面もあるので、創造発表クラスでは低学年向けにせいかつ文化の分野を追加しました。

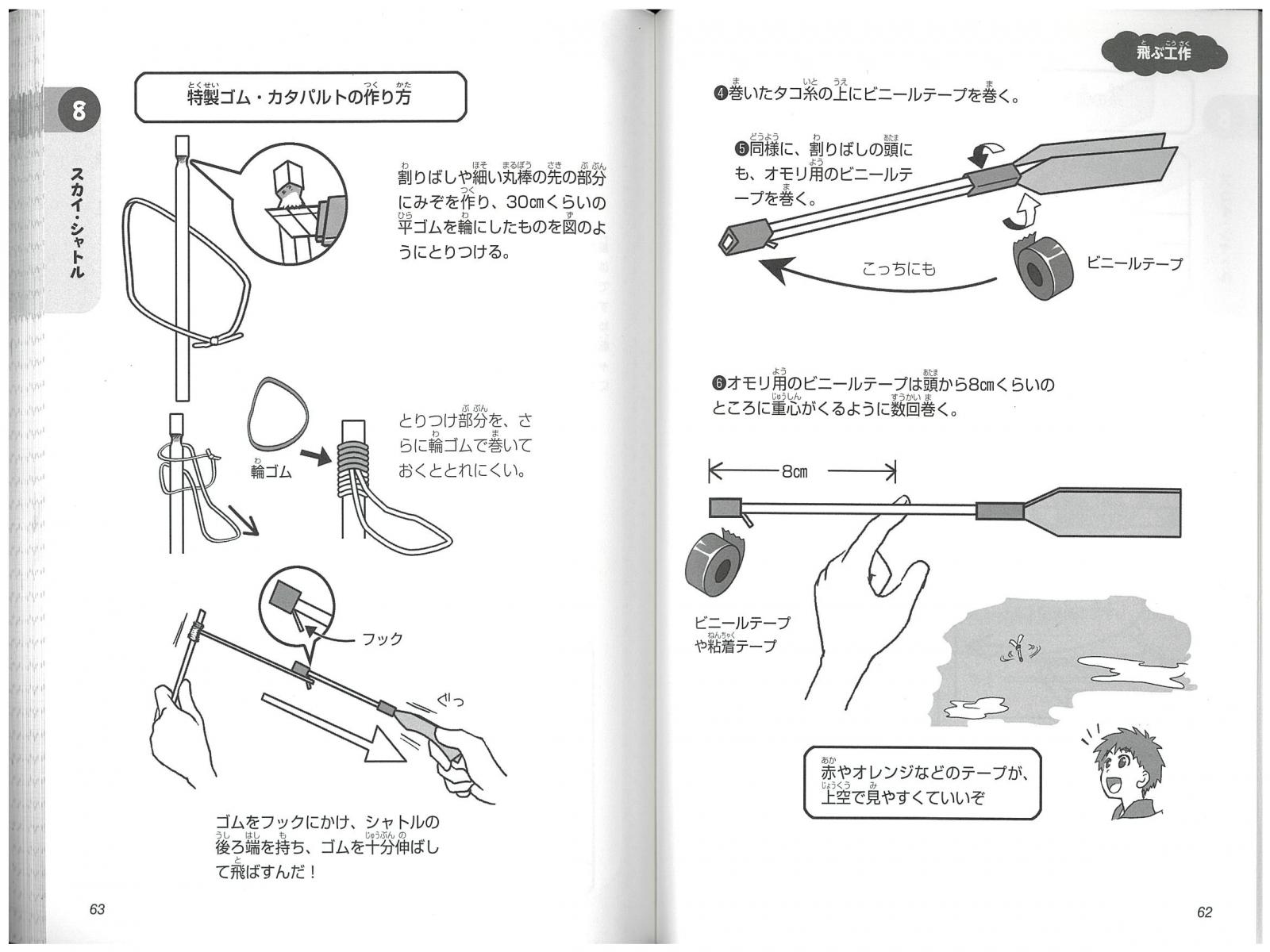

しかし、子供たちにとっては図工の分野の方がより面白く参加できるので、新たに図工の分野の参考図書を追加します。

図工は、STEM教育で言えば、サイエンス・テクノロジー・エンジニアリング・マセマティクスのうちのエンジニアリングの教育です。

物を作るときに必要な能力は、状況に合わせたさまざまな試行錯誤を工夫する力で、それはプログラミングに必要な能力と同じです。

今はまだプログラミングは、プログラミング言語を学ぶことが大きな目標になっていますが、将来は言語的なことはAIがカバーするようになります。

すると、プログラミング教育で人間が行うことは何かと言えば、それは工夫し創造することなのです。

工夫と創造には、ものづくりだけでなく、料理もファッションもあります。

スポーツも音楽もデザインも、本当の目標は創造です。

しかし、体系が確立しているものでは、個人の創造する余地はかなり上達してからでなければ出てきません。

だから、子供時代は身近な工作を通して、その創造の感覚を育てていくといいのです。

【図工の参考図書】

小学生の自由工作バーフェクト高学年編 成美堂出版編集部 成美堂出版

リサイクル・ネイチャー素材で作る 小学生のアイデア工作 改訂版 蓮見 国彦 (監修) 学研プラス

工作図鑑 かざまりんぺい 主婦の友社

【

前回紹介した理科実験の参考図書】

実験おもしろ大百科 科学編集室 学研プラス

でんじろう先生の学校の理科がぐんぐんわかるおもしろ実験 米村 でんじろう 主婦と生活社

理系アタマがぐんぐん育つ科学の実験大図鑑 ロバート・ウィンストン/西川由紀子訳 新星出版社

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

これからの子供たちの教育は、従来の枠では収まりません。

国語・算数・理科・社会・英語の主要五教科ができていればいいというのは、一昔前の話でした。

新しい教育の分野の一つはSTEM教育です。

しかし、その先にあるのは創造の教育なのです。

STEM教育にA(アート)を付け足してSTEAM教育という人もいますが、次に来るものはアートではなく心身です。

これは日本から発信する新しい教育概念になると思います。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。発表学習クラス(0) ()