今日は、テスト力について説明します。

まず、テストと関係ないようですが、絵をかくときの技術について話します。上手に手をかく人は、細部までしっかり見てかきます。

例えば、人の顔を書くときに、顔とはこういうものだろうという先入観でかくのではなく、実際に細かいところを見ながらかいていきます。

小さい子供が立体図形をかくときに、見えない裏側をかいてしまうことがあります。同じように、大人でも見てかくのではなくて、こう見えるだろうという先入観でかいてしまうことが多いのです。

この絵をかくときと、テストで答えを書くときの人間の心理に共通性があります。

中学生高校生のテスト問題の取り組み方を見ていると、絵をかくときと同じように、厳密に細部まで見る子と、そうでない子との差があることがわかります。

この厳密に細部まで見る力がテスト力です。したがって、テスト力は実力そのものではなく、実力を100%発揮するための力です。しかし、このテスト力があるかないかで、テストの成績は大きく上下します。

生徒の多くは、だいたいこっちの方があっていそうだということで答えを書きます。8割ぐらいの確信で答えを書いてしまうのです。すると、その答えが合っていたら、「ああ、よかった」でおしまいになり、その後の蓄積に結びつきません。

大事なのは、絵をかくときと同じように、細部まで厳密に見て判断するということです。そして、その判断の過程を記録に残しておくことです。記録に残さないと、何日かあとにテストが返ってきたときに、自分がなぜその答えを書いたのかを忘れているので、やはり蓄積にならないからです。また厳密性を高めるためには、理詰めで判断できないものは空欄にして、×にしてもらうというようなことも必要です。

テスト力をつけるためには、ある程度マンツーマンのチェックが必要です。つまり、その子供がどこで厳密性を放棄しているかを見る必要があるからです。ですから、テスト力をつける勉強は、家庭で親がやっていくのがいちばんです。

そのためにもちろん、親の姿勢も大事になります。一つはテストの点数だけで一喜一憂せずに、必ずその内容を見ていくということです。もう一つは、100%理詰めに説明するように心がけることです。そして、大人が理詰めに説明できない問題はできなくてもよい問題だと割り切るぐらいの厳密性が必要になります。

数学や理科や社会の問題は、もともとそれらの分野にあいまいさが少ないので、実力とテスト力の間の差は大きくありません。しかし、国語の問題と、国語力が必要とされる大学入試の英語の問題は、テスト力と実力の差が大きく出てきます。

(この文章は、構成図をもとに音声入力した原稿をamivoiceでテキスト化したものです)

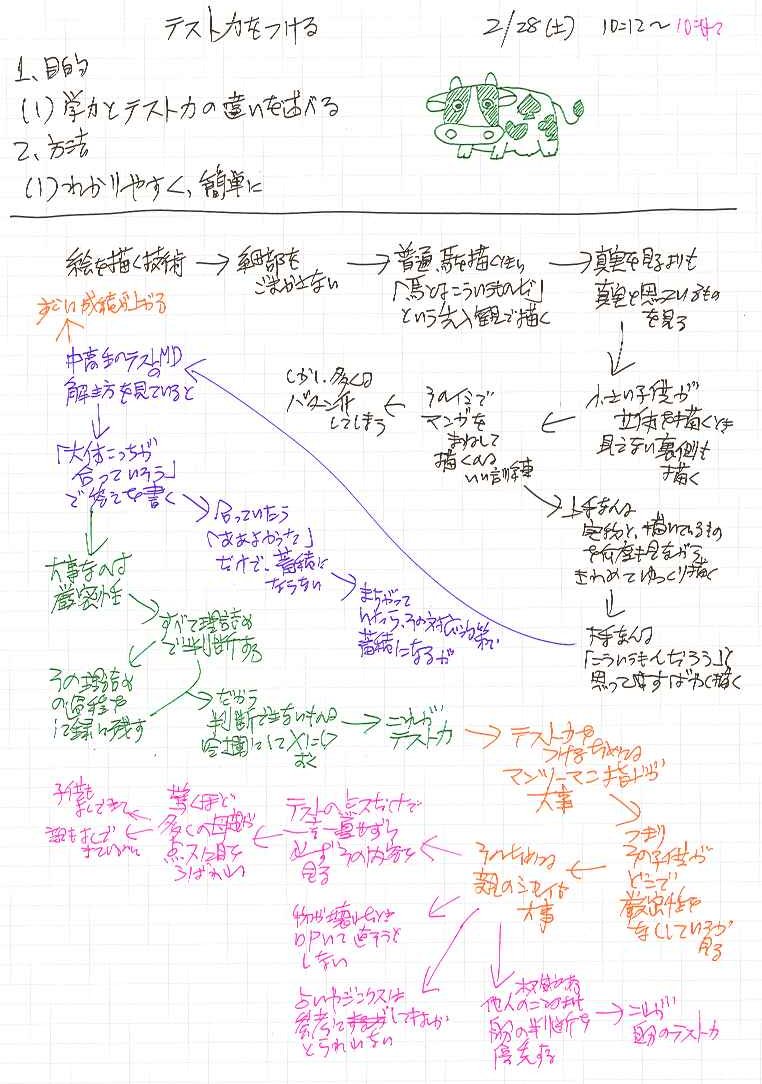

マインドマップ風構成図

記事のもととなった構成図です。

(急いで書いたのでうまくありません)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。

本日は、大記憶力というものについて述べたいと思います。

記憶力については、右脳による記憶左脳による記憶など、脳の構造に関連させた理論があります。しかし、本当のところは、脳の構造と記憶にどういう関係があるのかまだわかっていません。

記憶力に関しては、私はもっと単純に考えています。

記憶力の基本になる短期記憶は、七つぐらいの事柄であればすぐに覚えられるという記憶です。これを、わかりやすくいうと、記憶を入れるためのコップが七つあるということです。つまり人間はそのぐらいの数ならランダムな事柄でもその場ですぐに覚えられるということです。

この七つのコップそれぞれに仕切り板を入れて一つのコップを細分化し、あたかもコップの数が増えたかのように操作する技術、これが記憶術です。

大記憶力というのは、コップの数は変えずに、仕切り板による細分化もせずに、コップ自体の大きさを大きくして、コップではなくバケツで運ぶというような記憶力です。

通常の生活では、人間はすべての人に生まれつき等しく備わっている七つの短期記憶で生活しています。

限られた数のコップを真面目にコツコツ勤勉に使うのが勉強です。ですからよく勉強ができる人は、よく努力した人とみなされています。

では、コップをバケツにするとはどういうことでしょうか。

人間の体にはもともと外界からの必要に応じて適応するという力があります。私は記憶力も、この適応力ではないかと思います。

例えば、夏の暑いところで運動をしていると最初は汗をたくさんかきます。しかし、運動を続けていると、だんだん汗をかかない体になってきます。

アフリカなどの熱帯地方で暮らしている人たちは、暑い時でも流れるような汗をかくのではなく、皮膚の表面にうっすらと汗をかくのだそうです。これは、効率から言えばいちばんいい汗のかき方です。

汗をかく目的は、水分を蒸発させることによって体を冷やすことにあります。流れるような汗のほとんどは無駄な汗で、むしろすぐに蒸発するぐらいのわずかな汗が皮膚の表面を覆っているのが能率のいい汗のかき方です。

長文暗唱で、意味のある人まとまりの文章を覚える場合、通常一度ですぐに覚えられる文字数は、30文字程度です。

これが100文字ぐらいの文章になると、10回から15回反復しないと覚えられなくなります。逆に言えば、反復すればだれでも覚えられます。

この100字ぐらいの文章を何十回も反復していると、100字の文章をひとまとまりのものだとみなす力がついてきます。これが、例えば貝原益軒が「100字の文章を100回暗唱する」と述べた勉強法の背景にある理論です。

シュリーマンも塙保己一も本多静六も同じように、通常の量よりも多い分量の記憶を反復することによって、ひとまとまりの記憶の要領を広げていったのです。

中村天風は、道ですれ違った人の服装の細部まであとで思いを起こすことができたそうです。これを、左脳ではなく右脳で見ていたからだと言う人もいます。しかし、ここで右脳や左脳という言葉を使って説明をすると、記憶の仕組みがかえってわかりにくくなってしまいます。中村天風の記憶力も、適応力の一つの表れで、通常の人が個々別々に見ている複数のものごとをひとまとまりの大きい単位で見ていたということではないかと思います。

速聴や速度も、同じです。大量のものを通常の量とみなすぐらいに記憶の容量が増えていくという適応力が、これらの能力の背景にあります。

記憶力というものは三つに分けて考えることができます。

第一は、単語帳で単語を一つずつ覚えるような努力型の記憶です。これは、時間をかけてがんばるしかありません。

第二は、単語をイメージ化したり、ストーリー化したり、場所に結びつけたりして覚える技術型の記憶です。これが記憶術です。

そして第三は、単語帳の単語を一つずつ覚えるのではなく、単語帳を1ページずつ覚えるというような拡大型の記憶です。これが大記憶力です。

現在学校で行われている勉強の基本的な能力は記憶力にあります。大記憶力を身につければ、すべての教科が得意分野になるということも夢ではありません。

そして、だれもがこのような大記憶力を持つようになったとき、選抜のためのテストはもはや無意味なものになるでしょう。

(この文章は、構成図をもとに音声入力した原稿をamivoiceでテキスト化したものです)

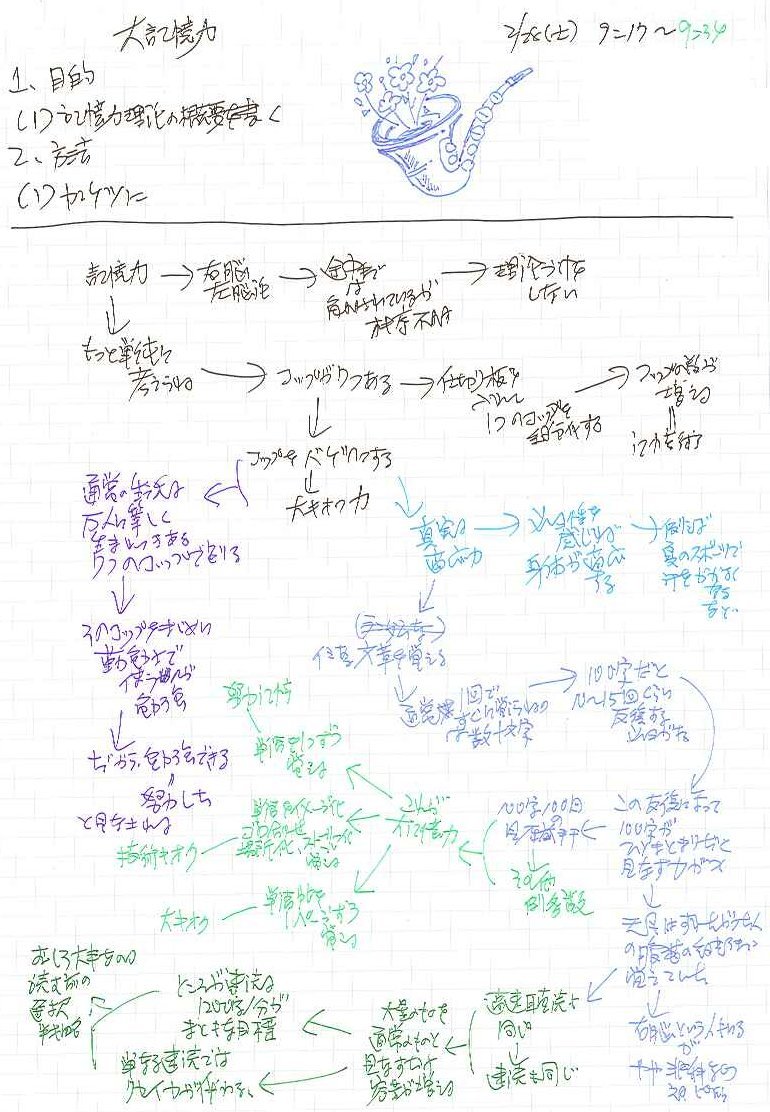

マインドマップ風構成図

記事のもととなった構成図です。

(急いで書いたのでうまくありません)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。

一般に、人間は短期記憶で同時に7つぐらいの記憶しかできないと言われています。例えば、10桁の電話番号を言われたら、メモでもしないかぎりしばらくたつと忘れてしまいます。

ところが、複数の記憶をチャンク化(まとめること)することによって、短期記憶の容量を広げていくことができます。例えば、0120−22−3987を「まるいにわ、ふたつさくはな」と覚えるような具合です。語呂合わせやイメージ化によって、個々ばらばらの数字をいくつかのまとまったイメージとして覚えるということです。このように本来記憶しきれない多数の素材であっても、それらをまとめると、たくさんの事柄が一度に覚えられます。

この、ひとまとまりの記憶単位を拡大するというのが、記憶力をふやす基本なのではないかと思います。

例えば、英語の単語を単語帳で覚える場合です。日本語と英語を一つずつ対応させる形で単語を覚えていくと、始めに覚えた単語と、次に覚えた単語との間で干渉作用が起こり、最初に覚えた単語は忘れていきます。ところが、単語を一つずつを覚えるのではなく、1ページまるごと覚えるような覚え方をしていくと干渉作用は起こりにくくなります。このため、単語は単語帳でばらばらに覚えるよりも、文章を読む中で覚えた方がよいと言われるのです。

記憶術は、こういうやり方ではありません。日本語と英語の一つずつの対応を、ほかの単語との干渉作用が起こらないような狭い引き出しに入れて覚えるという覚え方になります。その狭い引き出しになるのが、その単語に割り振られた独特のイメージや語呂合わせになるのです。

塙保己一は、16歳のころ、300字以上ある般若心経を毎日100回暗唱することを自分に課したそうです。そして、盲目でありながら、多数の書物を暗記し、全530巻の「群書類従(ぐんしょるいじゅう)」を編纂しました。

似たような例が、シュリーマン、本多静六、貝原益軒などにも見られます。

これらの例から考えられることは、数百字の文章を暗唱し、暗唱できるようになったあとも更に反復して暗唱することによって、人間の脳にその数百字の文章がひとまとまりの記憶単位として定着するのではないか、ということです。

これは例えば、社会科などの教科書で何かの知識を覚える場合でも、その知識を覚えるだけではなく、いつのまにか、その知識がどのぐらいのページのどのぐらいの位置に書いてあったのかをうっすらと覚えているのと似ています。

記憶術を使わずに記憶力を伸ばすとどういう利点があるかというと、その記憶が思考力に生かせるということです。言葉の森の暗唱の勉強も、このような記憶力の土台となる暗唱力をつけるという方向で発展させて行きたいと思ってます。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。

今日は、記憶力についての仮説を述べたいと思います。

現在の社会では、知識の差が学力の差を生み出しています。少なくともそのような性格の学力評価がなされています。

知識の量はもちろん、学力の一部です。しかし、大学入試問題の社会科のテストなどを見てみると、知識の差がほとんどすべての学力として評価されているような印象を受けます。

本来、入試に出てくる知識の問題は、相対評価で競争させずに、到達度評価にすべきだと思います。必要とされる知識の量は、すべての人が百%到達できることを目標にしておくということです。

ですからもちろん、入学も希望する人は百%を入学させることが目標です。

全員入学がなぜ可能かというと、ネットによる人数無制限の教育ができる体制がすでにできているからです。そして、学生どうしが相互に切磋琢磨するコミュニケーションのグループをSNSのようなもので作っていけば、学習の密度を高めていくことができます。将来の教育は、そのようなものになるでしょう。

現代は、知識の差が学力の差として評価されていることで、ある種の世襲制社会を生み出している面があります。ゆとり教育の中で、知識を身につけられない子と知識を身につけるノウハウを持っている子との差がますます広がります。そして、学歴という誰でも納得できる評価を前提にして、例えば面接試験で恣意的な評価を加味すれば、一見合理的な装いを持った世襲制社会が生まれるということです。

こういう不自由な社会をを固定化しないためにも、誰でも百%の知識が身につくような教育が行われていく必要があると思います。

では、知識のもとになる記憶力とはどういうものでしょうか。

本来人間は、あらゆるものを記憶していると考えられます。例えば、サヴァン症候群の子供たちの中には、常識では考えられない優れた記憶力を持つ子がいます。

しかし、一般の人にとって、記憶したものがすぐに思い浮かべられないのは、記憶した個々の素材に検索のためのインデックスがついていないからです。つまり、頭のどこかに記憶したものはあるはずだが、それを探し出すことができない、という仕組みになっているのです。

ここからが仮説です。記憶の仕方には、三つの方法があると思います。

第一は、ごく普通の何回も繰り返して覚えるという記憶の仕方です。ところが、英語の単語や社会科の知識を無理やり覚えても、覚えた記憶どうしの干渉作用が起こり、覚える量が多くなればなるほど、記憶の能率が低下していきます。そして結局、記憶の濃さは反復の量に比例するという形で定着します。このために、人間は限られた分野にしか専門的な知識を蓄積できないという状態になっているのです。

第二は、現在流行している記憶術による記憶の方法です。この記憶術の方法というのは、自分が熟知している分野の引き出しを、更に、熟知している仕切り板で細分化して覚えていくという方法です。この記憶術は、テストのための知識を蓄積するには極めて有効です。また、ギリシア時代の雄弁術で使われていたように、スピーチなどの技術としてもかなり有効です。しかし、記憶術は単なる技術であって、真の学力が身につくのではありません。しかし、現代のテスト形式の成績はもちろん上がります。

第三は、新しい記憶力の方法です。これは、すでに南方熊楠や塙保己一やシュリーマンや本多静六などの実践で知られている記憶法です。しかし、この記憶法の仕組みはまだ究明されていません。

(つづく)

(この文章は、構成図をもとに音声入力した原稿をamivoiceでテキスト化したものです)

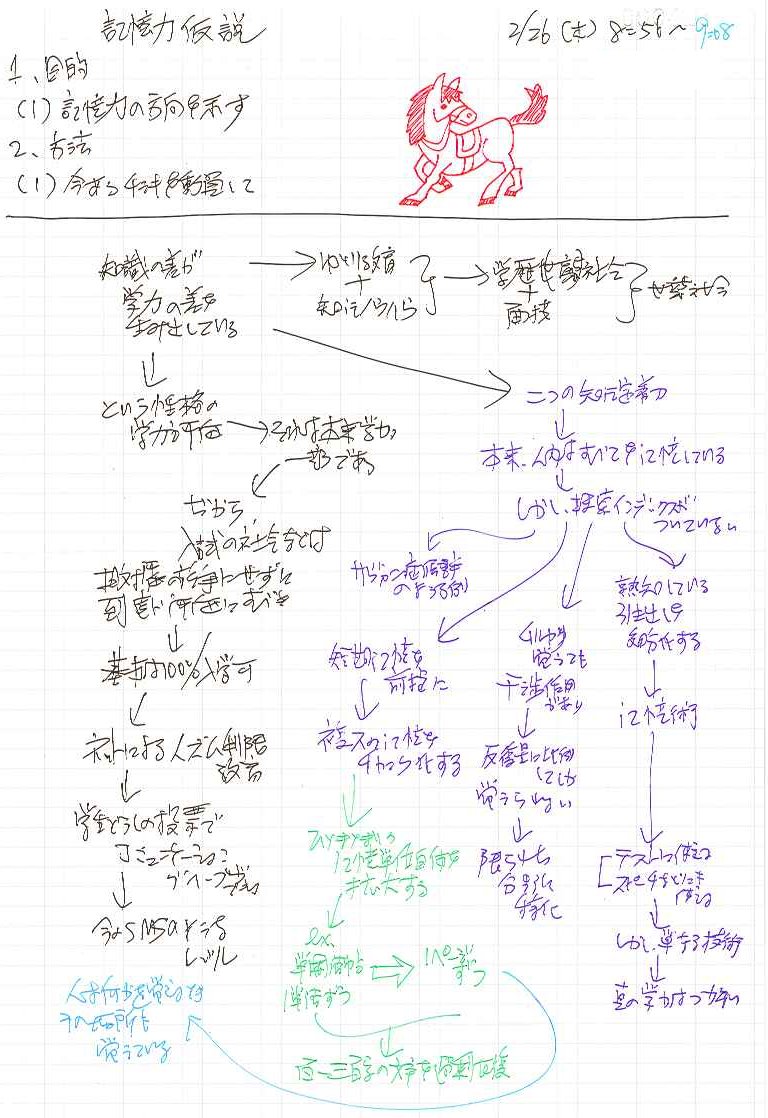

マインドマップ風構成図

記事のもととなった構成図です。

(急いで書いたのでうまくありません)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。

英語や数学は、たとえ苦手であっても、中学生のころに本気でやれば、数ヶ月で得意になるというレベルまでの勉強ができます。

しかし、国語の差は、いったんつくと埋めがたい差になります。ところが、点数の差でいうと国語の点数の差は小さく、英語や数学の差は大きいというのが普通です。そこで、多くの人は国語の点数の差を過小評価しがちです。

国語は点数の差があると思ったときには、もうすでにかなり重症の状態になっています。国語力は、現在の日本では、小説の読み方のような教科と考えられている面がありますが、実は思考力そのものです。

わかりやすい想像をしてみます。例えば、イエス・キリストと釈迦と聖徳太子が、現代の中学か高校の受験生になったとします。かなり想像しにくい話ですが。準備なしに英数国理社のテストをすると、結果はどうなるでしょうか。まず英語は0点でしょう。数学もかなり0点に近い点です。理科も社会もほとんど0点です。ところが、国語の読解問題だけは満点に近い成績なのではないでしょうか。しかし、イエスと釈迦と聖徳太子がそれから本格的に1年間勉強すれば、英語数学理科社会もたぶん高得点を取れるようになるはずです。

このように、勉強で何か一ついちばん大事なものを挙げるとすればそれはやはり国語力なのです。ところが、国語力の差は、表面にはあまり大きく出てこないので、多くの人は、表面に差の出やすい教科の勉強を読書よりも優先してしまうのです。

2006年のOECDの調査で、日本の生徒は読解力表現力の得点が低く、クイズの知識番組に出るような問題の得点は低くなかったということが明らかになりました。この結果は、きわめて重要な問題を示しています。つまり、日本の子供たちの本当の学力が低下しているのではないかということです。

国語力の本質は考える力ですから、あらゆる勉強の基礎になっています。読解力、つまり読む力というものは、多様なものできるだけ早く理解し読み取る力です。表現力、つまり書く力というものは、様々に異なるものの関連性を見つけそれらを創造的に結びつける力です。

国語の力をつけるためには、書く勉強としての作文の勉強が欠かせません。現在の国語の勉強は、選択式の読解の問題が中心になっています。それは、その方が採点しやすいからという理由によるものです。子供たちの国語力を本当につけるためには、もっと書く時間を増やしていく必要があります。書く力の評価をすべて人間が行うのは時間がかかるので、文章の自動採点ソフトなどを活用しながら書く勉強を学校で増やしていく必要があると思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。

昔テレビで、連想ゲームというものがありました。女性は、聞いてわかるというのが男性よりも得意です。男性は、書かないとわからないという傾向があります。

例えば、日常生活の場面でも、説明を聞くときに、聞くだけで理解できるのが女性です。男性は、説明書を読んだり、又は、聞いた説明を自分なりに書いてみないと理解できないということが多いと思います。

これはなぜかというと、女性は、いろいろな現象を並列的につなげて丸ごと理解するのが得意だからです。男性は、現象のつながりだけでなく、その現象が内部でどういう関連になっているかということが見えないと現象どうしを結びつけることが難しくなるようです。国語の問題でも、理詰めで解くような解き方を教えると男の子は点数が上がります。

聞いてわかるというのは、見てわかることよりも、より直感的な理解であり、印象を丸ごと実感して把握するするというような理解の仕方です。このような理解の仕方が得意なのは一般に女性です。また、物事を実感的に把握することが得意な人は、一般に国語という教科が得意です。女性と国語は、相性がいいのです。

しかしこういう女性の特徴、又は国語の得意な人の特徴は、同時に他の勉強に対する弱点にもつながっています。

女性や国語の得意な人は、自分の感覚をもとにして物事を考えるという傾向があります。ですから、何かを考える場合でも、身体的な実感を感じられるような理解の仕方をします。そこで、理数系が苦手になることが多いのです。

理数系は実感の世界ではなく、どちらかといえば操作の世界です。実感で理解しようとするとかえってわかりにくくなるというのが理数系の特徴です。例えば、「3分の2を2分の1で割る」というような問題があった場合、実感的に考える子は、3つあるうちの2つのリンゴを2分の1で割るなどと考えるので、かえって理解できなくなります。

また、二乗して負になる虚数というのも、実感として理解することはできません。これは単純に、実数の世界で説明しにくいものを説明する理屈として操作的に導入した概念だと考えればいいのです。

4次元というのも同じです。縦・横・高さという3次元の実感の世界にもう一つ別の次元があるということを実感で考えようとすると、時間のようなものが思いつきます。しかし、3次元に加わるもう一つの次元は、別に時間でなくてもいいのです。明暗でも大小でも寒暖でも、要するに縦・横・高さ以外の別の区分が別の次元になります。もっと言えば、世の中にA的なものをB的なものがあると考えるとABが一つの次元となります。と考えると、5次元、6次元、n次元といくらでも操作的に多次元を考えることができます。しかし、実感の延長で考えると、縦・横・高さ・時間の次に来る具体的なものを思いつかなくなるので、より高い次元というものを理解しにくくなってしまうのです。

国語の得意な子が、中学生高校生になって数学や物理が苦手になるのは、二つの分野の学問の性格の違いが、実感と操作の違いであるということがよくわからないからです。ですから、勉強の内容を教える前に、本当は、教える人がそういう性格の違いを説明してあげればいいのだと思います。

今西錦司は、学生時代、文系の仲間の中でひとりだけ数学が得意でした。友人が、どうして数学が得意なのか聞いたところ、要するに数学は覚えてしまえばいいのだと答えたそうです。文系的な発想をする人は数学を実感として把握しながら解こうとしがちです。ところが操作的に割り切れる人は、実感がない世界でもそのままそういうものだと思って解いていくのです。今西錦司は、数学が操作の世界だと早めにわかっていたのです。

いったん学問の分野によって要求される発想の性格が違うことを理解したら、そのあとは、自分の得意な発想に結び付けて苦手な分野を克服していくことになります。理屈の得意な人が、実感の世界を理屈で理解しようとするとよくわからなくなります。しかし、その二つの世界の性格が違うのだということをふまえた上で、実感の世界を理屈の世界に還元(換言)して理解していくとスムーズに理解できるようになります。

例えば、「閑さや岩にしみ入る蝉の声(しずかさやいわにしみいるせみのこえ)」という句をそのまま理屈で理解しようとすると、「しずかさ」と「せみ」がうまく結びつきません。しかし、これは実感の世界の話だと割り切った上で、おしるこでも塩を少し入れるとより深く甘みが感じられるようになるのと同じことだと理屈的に理解すればすんなりと理解できます。実感をそのまま感じられる人は最初からそのように感じればいいのですが、実感が苦手な人は得意な理屈に還元して理解するということです。

逆に、「分数の割り算はひっくり返してかける」という算数の世界についていけない子は、それが操作の世界だと思わずに実感の世界の出来事だと考えているから理解できなくなっています。日常生活の中で分数で割るというような経験はないからです。二つの世界が違うことを理解した上で、「分数ちゃんは『割る』のが苦手なので、すぐひっくりかえって『かける』になる」などと実感的に理解しなおせばいいのです。

論説文と物語文の得手不得手や語彙力の得意分野についても同様のことが言えます。基本になるのは勉強の量ですが、量だけではカバーできない苦手分野は、自分の得意分野に結び付けて理解するのが苦手を克服するコツです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。

一般の印象として、男脳と女脳を分けて考えた場合、男の人は、狩猟時代の昔から、獲物をとるために遠くを見るのが得意だという傾向があったようです。従って、近くのものにはあまり関心がありません。例えば何かを探すときのことを考えてみましょう。身近な例ですが、男の子がたんすの引き出しを開けて、「僕のパンツどこ?」と聞くと、横からお母さんが、「そこにあるじゃない」と男の子の目の前を指さします。男の子は身近にあるものを、見分けることがあまり得意ではないのです。

このため、身近なところにある微妙な違いに気がつかないのが男の子の特徴です。作文を書いたあと読み返しても誤字を見落としてしまうのが男の子です。男の子は近いところにある微妙な差にはあまり注意が向かないのです。

これに対して、女の人は、近くの微妙な差がよくわかります。ときに、それは、必要以上にわかるというところがあります。ですから、母親は、子供の欠点に対しても、すぐ目につくので直したがります。男の先生と女の先生とを比べると、男の先生は細かいことにはあまりこだわりません。関心もないし得意でもないからです。女の先生は細かいことにもよく気が付きます。関心があるし得意でもあるからです。

女の人は、しかし逆に、本質論や「どうあるべきか」ということにはあまり興味がないようです。むしろ、現実的にプラスになるかどうかということの方に関心があるように思います。

現在の受験勉強では、テストの性格は女の子に有利にできています。目の前にある現象面での違いに気がつく方が、点数が上がるようになっている仕組みの問題が多いからです。しかし、これは女の子の方が男の子よりも頭がよいということではなく、現代のテストは、女の子の方が向ているということです。社会に出れば、男の子女の子はそれぞれの得意の分野を生かして優劣ということではなく、それぞれに活躍していくと思います。

語彙力についても同じようなことがあります。女性は、表面的なことを長くしゃべることができます。男性は、考えないとしゃべれないという面があります。ですから一般に男の子と女の子が口げんかをした場合、勝つのは大体女の子の方です。

しかし、男女の差よりも大事なのは、やはり読む力の差で、読む力があればそれぞれの得意を生かして、読解力がついていくと思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。

昨日の記事を読まれた方から、日本と外国での国語教育の違いが参考になったというお便りをいただきました。

お便り、アリガチョーク! ( -ω-)ノ-=≡≡≡☆−(>。<) イタイ! なんてことをやっている場合じゃなくて。

続きを少し書きます。

大岡昇平の「野火」に感銘を受けたという方も多いと思います。

それはそれでいいのですが、私は、日本の文学の弱点がある意味で典型的に表れているような気がします。

戦争中でやむをえず人の肉を食べたという話ですが、私は、食べたくなければ食べるな、食べたのだったら、もう済んだことなのだから、ああおいしかったでいいだろ、という考えです。

現実世界を生きている健康な人は、だれもこのように考えて世の中を渡っていると思います。解決のつく問題なら考えなければなりません。しかし、解決のつかない問題なら問題そのものを保留にして生きていくのが普通の人間です。解決のつかない問題を、解決する気もないままにいつまでも眺めているというのが文学であるとすれば、それは読む人を後ろ向きにする役割しか持たないでしょう。

ところが、国語の選択問題は、こういう解決のつかない問題をいつまでもこねくりまわしている心理を問うようなものが多いのです。

太宰治の短編の「トカトントン」なども、インターネットで探して読んでみるとわかりますが、人間性を低めることによって成立している真実です。文学者は、高い真実を追求する仕事をするべきです。低い真実を伝えることなどは、2ちゃんねるなどでも十分にやられていることで、わざわざ文学を志す人間がやるほどのことではありません。

====参考までに「トカトントン」の一部

私は寝不足の眼を細くして、それでも何だかひどく得意な満足の気持で、労働は神聖なり、という言葉などを思い出し、ほっと溜息(ためいき)をついた時に、トカトントンとあの音が遠くから幽かに聞えたような気がして、もうそれっきり、何もかも一瞬のうちに馬鹿らしくなり、私は立って自分の部屋に行き、蒲団(ふとん)をかぶって寝てしまいました。

====

かってに寝てろ、と言いたくなります(笑)。

日本の国語の教科書には、「羅生門」とか「こころ」とか、湿っぽい話が多すぎます。小学校の国語教科書でも、アンハッピーエンドの話が多すぎます。そういう暗い話が高級だと思うのではなく、もっと明るくてレベルの高い話を国語教育の中で目指していくべきだと思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。