習慣を作るには、認識の仕方を工夫することが大切です。

事情によって教室を退会するときも同じです。ただやめるのではなく、次のように言ってやめると再開しやすくなります。「今はこういう理由でやめるけど、○年生の○月ごろになったらまたできるかどうか考えてみようね」。

そして、もし、その○年生の○月なっても同じようにできない状態であったら、「今はまだ再開できないから、また来年の今ごろになったら考えてみようね」言っておきます。

つまり、やめたたという認識の仕方ではなく、事情によってしばらく休んでいるという認識の仕方を続けるということです。

物事を続けやすくするためには、その物事に対する考え方を工夫することが大事です。

また、そういう意識的な工夫以外に、自然にできる工夫もあります。それは、小さいころから習慣にすることです。

年齢の小さいころから始めたことは、始めたという意識があまりないので、習慣になりやすい面があります。始めたという意識がないので、やめるという意識もわかないのです。低学年から勉強を始める意義というのも、ここにあります。

しかし、あらゆるよい習慣を小さいころからつけるということはまずできません。親も試行錯誤をしながら子育てをしているので、子供が大きくなってから新たに習慣を作る必要に迫られることも出てきます。特に勉強の面でそういう習慣作りが必要になります。

よその家の子を見ていると、どの子もよく親のいうことを聞いているように見えますが、親が一度言ったことを自動的に毎日やるような子は一人もいません。人間は、そういうロボットのような行動はしないのです。毎日、どの親も口をすっぱくして子供に勉強をさせています。しかし、同じように毎日の働きかけが必要だとしても、それをできるだけスムーズにすることはできます。

勉強などの習慣作りを毎日をスムーズに進めていくために大切なことは、それを制度やシステムの中に組み込むことです。

例えば、暗唱の自習などについて言えば、その制度化の一つの方法が、毎週言葉の森の先生が暗唱チェックをするという方法です。習慣作りのためには、親の働きかけが必要ですが、そのきっかけを他人に頼んだ方が忘れることがないのです。

制度化のもう一つの方法は、家庭の中で、毎日必ず過ごす時間帯に勉強の時間を組み合わせていくということです。例えば、朝ご飯の前に、自習をするというようなやり方です。

もちろん、日によっては多忙なときがあります。しかしそのときも、うやむやのうちに朝ご飯を食べさせるのではなく、理由を言って、自習を省略することが大切です。「今日は忙しいから、暗唱の自習はなしね」。このような言い方だけなら1、2秒で言えます。このひとことを言うか言わないかが、その後の続けやすさを左右します。理由を言って休んだ場合は、子供の認識の中に、毎日の暗唱を続けているという意識が継続します。

また、次のような言い方もできます。「今日は忙しいから10分の暗唱ではなく、5分でいいよ」。

つまり、意識の上で継続しているという形を残すことが、勉強の継続を助けるのです。(つづく)

※次回はとっておきの裏技を(笑)。

(この文章は、構成図をもとに音声入力した原稿をamivoiceでテキスト化したものです)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。

初めは物珍しさもあって頑張って続けていた自習も、だんだん飽きてくることがあります。そしていつの間にかうやむやになってしまうというようなこともあります。

これから数回にわたって、勉強の習慣をつけるにはどうするか、そして習慣が中断したときにどう立て直すか、ということについて書いていきます。

勉強を始めるのは簡単です。3日間ぐらい続けるのも簡単です。しかし、いろいろな事情で途中で中断することが生じます。勉強を続けるというのは、その中断をいかに早めに回復するかということです。

では、勉強の習慣が中断してしまったときはどうしたらいいでしょうか。

また新しい習慣に戻すには、予告をしてやり直すということが大切です。例えば、「明日からまたはじめよう」または、「○時になってからはじめよう」というような言い方をします。

さらに、これまで中断してしまった理由を子供に話します。「これまではこういう理由でできなかったけど、明日からまた始めよう」というような言い方です。始める意義を話してあげればさらに確実です。

よくない方法は、漠然とやめたり漠然と始めたりすることです。

例えば、忙しくてつい毎日の実習ができなくなってしまったときに、うやむやのうちにやらなくなるというのはよくないやめ方です。忙しいときでも、「今日は忙しいからやめよう」とひとこと言ってやめればそれはうやむやにやめたことにはなりません

また、開始するときも、突然言うのはよくない言い方です。例えば、「暇そうにしているなら勉強でもしなさい」というような言い方では子供の心にはかえって抵抗が生まれます。「明日になったらまた始めよう」「あと15分ぐらいしたら始めよう」いうような言い方をすれば、スムーズに始めることができます。

物事は認識の仕方によって大きく変わります。「夜明け前が、最も暗い」という名言があります。同じ暗さでも、その暗さを明るさの前の暗さと考えることができるというのが人間の認識の特徴です。

仕事でくたびれるということがありますが、意味がある仕事を展望を持ってやっているときには、人間はくたびれません。意味の感じられない仕事を展望を持てずにやっているときにくたびれるのです。そういうときは、「よし、この退屈な仕事を今日は○分以内にできるだけ早くやろう」などと目標を決めるとそれだけで疲労しなくなります。

認識の仕方で取り組みやすさが異なるとは、そういうことです。勉強の習慣をつけるときも、中断から回復するときも、認識の仕方をうまく利用することです。

(つづく)

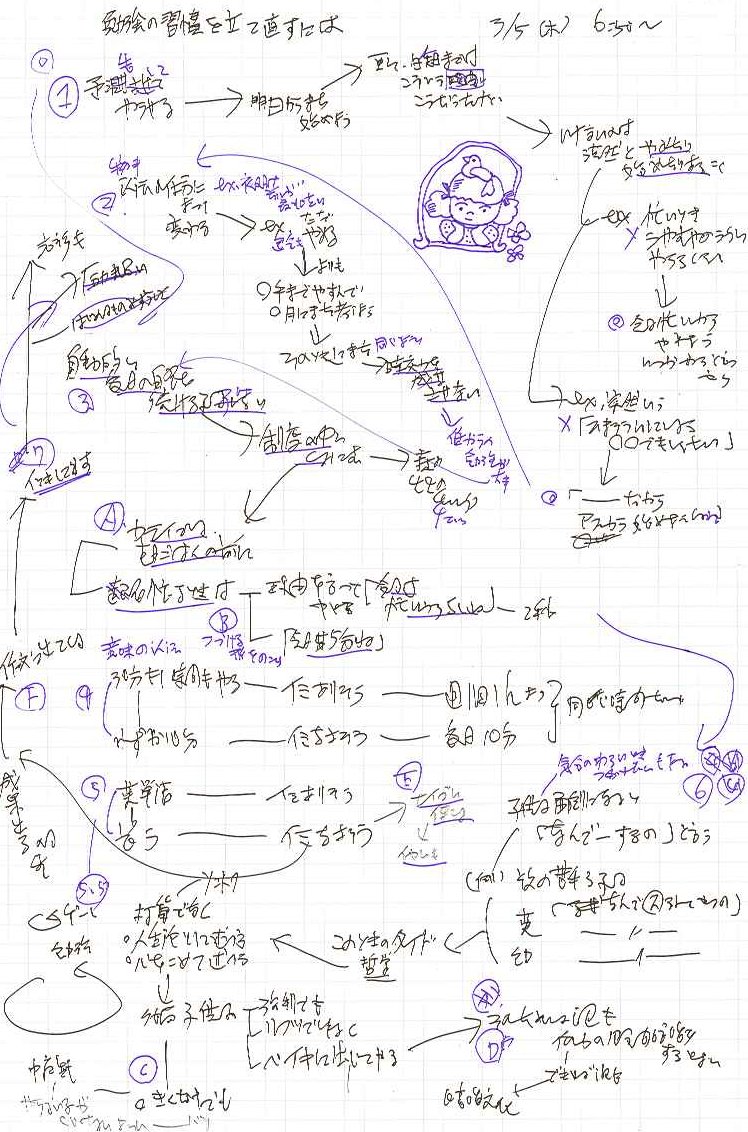

マインドマップ風構成図

記事のもととなった構成図です。

(急いで書いたのでうまくありません)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。

低学年の2.4週読解問題は、選択の範囲が増え、かなり難しくなりました。

点数が悪くても、気にしないでください。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。

子供ががんばってやりすぎたときにどうするかというと、第一は、褒めるということです。がんばったことは、評価してあげなければなりません。

しかし第二に、その最初の頑張りを常態化させようとしないことです。

第三に、その子にとって無理のない水準をいつも示しておくということです。

例えば、作文の字数でいうと、小学校5年生の字数の目標は500字から1000字です。

いつも1000字まで書けない子には、作文試験のときに無理やりにでも1000字まで書かせるというようなことも確かに必要です。瞬間的にでもいったんできた状態を経験すると自信がつくからです。

しかし、いつも1000字が当然というような目標立てると、時には苦しい場面も出てきます。ですから、「課題が難しいときは、500字まで書ければいい。でも、できれば1000字まで書こう」というような指示の仕方をしていきます。

暗唱も同じです。1週間で300字まで暗唱できればいいのですが、子供が最初のうちにがんばって400字まで覚えたとします。それを褒めることは必要ですが、そこまで行くことをこれからの目標にしてしまうと、結局、できるかできないかということになり、困難なときに、かえってやれなくなってしまいます。

ですから、たくさん暗唱したことは褒めるのですが、それと並行して、「300字までできればいい」という無理のない水準をいつも示しておくことが必要です。

さらに、子供でも、時には忙しい期間があります。そういうときには、300字までできるかできないかというような選択の仕方ではなくて、100字まででもできればいいというような無理のない水準を示してあげることが必要です。

これらは、子供が臨機応変にできることではないので、保護者や先生が、その子の実態を見ながらアドバイスをしていかなければなりません。

大事なことは、がんばらせることではなく、細々とでも長く続けていくことなのです。

(この文章は、構成図をもとに音声入力した原稿をamivoiceでテキスト化したものです)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。

体験学習の1回目の作文を書くとき、ほとんどの子はとても長い字数を書きます。このときにその字数の長さを褒めるのはいいのですが、それをその子の実力だと思わないことが大切です。

その子が最初に書いた長い字数をその子の実力だと考えると、次の週にも同じ字数を要求してしまいがちです。要求しないまでも、少なくとも字数が少ないとがっかりする気配を先生や保護者が示してしまうことがあります。

これが、やりすぎを喜んでしまうことの弊害です。つまり、喜んだあとの反動に問題あるのです。

暗唱の自習も同じです。1日10分間100字の暗唱という目標でいいのに、子供は最初のうちはもっとがんばります。

子供ががんばって長く覚えた暗唱を、保護者や先生が、その子の実力だとみなすと、それがやがてその子にとって負担になってきます。

そして、字数が減ると、「前はあんなにできたのに」というようなこと言ってしまいがちです。

経済のバブルも同じです。過熱した相場には必ず反動があります。しかも、その反動はときに過剰な反動になります。極端に上昇して、それ以上に下降するというような成長の仕方では、かえって全体でマイナスになってしまうこともあります。長続きする道を選ぶのが、長い人生の送り方です。

そこで、コントロールというものが必要になります。これは、経済政策と同じです。大事なことは単なる成長よりも安定成長を優先させることです。

大人は自分の長い人生経験経験の中から、次第にそのコツをつかんでいきます。調子に乗ったときは少し抑えようとか、元気のない時は少し景気をつけようというような対応ができます。しかし、子供はまだそのコツがわかりません。

そこで、物事の最初の取り組みで、子供がついやりすぎたときにどうするかということが大事になってきます。例えば、新しい問題集などを買ってくると、子供は1日目にたくさんのページをやろうとします。そのときに、親がまたは先生がどう対応するかということです。

(つづく)

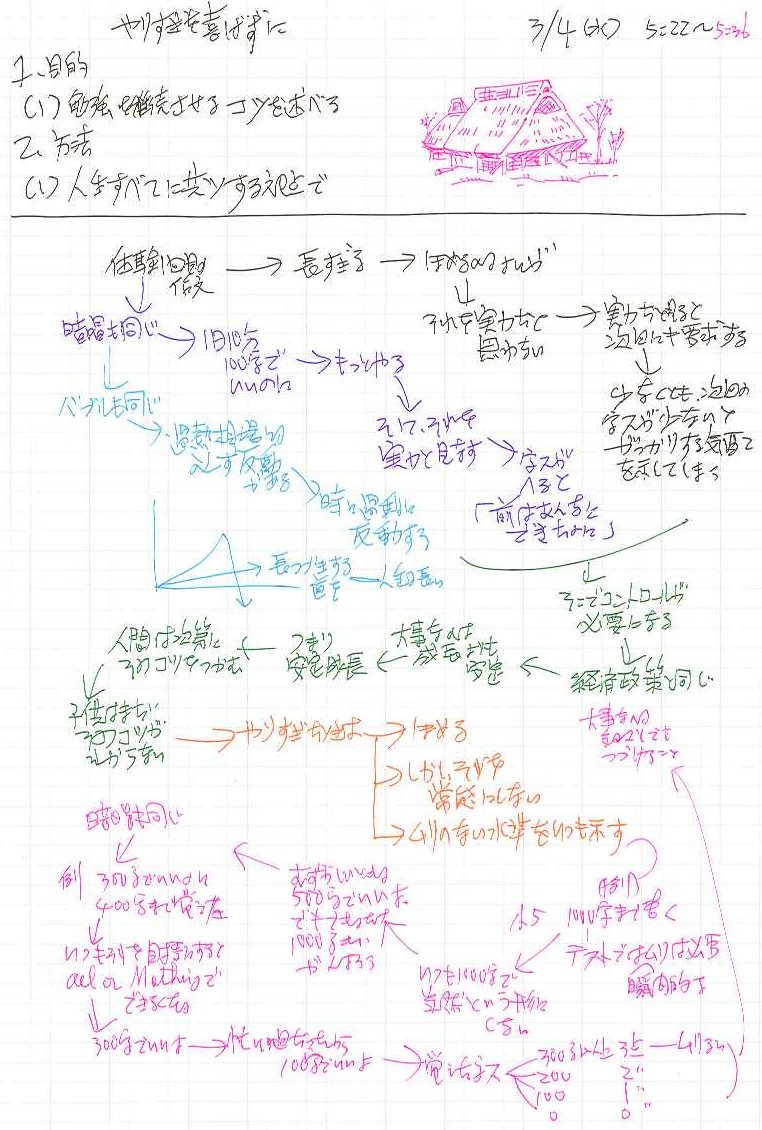

マインドマップ風構成図

記事のもととなった構成図です。

(急いで書いたのでうまくありません)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。

言葉の森の長文は、科学的な内容のものが多いので、読むだけでも面白いものですが、ここに更に対話によって、お父さんやお母さんが話を発展させていきます。

例えば、ほかに似たような例は世の中にあるのだろうかとか、こういう仕組みが何に使えるだろうか、というような話です。

ここで創造性が必要になってきます。単なる知識を伝達するだけでなく、創造性を発揮できるという点で、対話は親自身も楽しめる機会になります。

大事なことは、子供に答えさせるというのではなく、親がたっぷり話をしてあげるということです。即興で創造する対話というのが大事なので、単に大人が知っている知識を子供に伝えておしまいというようなやり方ではありません。

また、子供は面白いことが好きなので、対話の中ではできるだけ面白い話をするように心がけます。茶の間にホワイトボードを置いておき、学校のようにホワイトボードで説明をしながら対話をしていくというのも子供は喜びます。

対話の結果、何か調べたいことが出てきたら、日曜日に実験をする計画を立てます。

このように、日常生活の中で知的な対話をふくらませていくと、知識だけでなく、子供の日本語力=思考力が育っていきます。

いったん知的な対話のある家庭ができれば、将来、子供が大きくなったときに、自分も親としてそういう家庭を築いていくでしょう。対話のある家庭では、テレビは主役にはなりません。テレビの話題をもとに、みんながわいわい話し合うのが茶の間の過ごし方の中心になります。テレビではなく家族一人ひとりが主役になるのが、本来の家族の過ごし方なのです。

しかし、親が子に話をするといっても、やはり何かの手助けがある方がやりやすいものです。

その一つは、生き物です。できれば、人間とコミュニケーションをとれる生き物の方がいいので、植物よりも動物です。犬や猫が難しいのであれば、手乗りの文鳥などでもいいと思います。家族の対話に文鳥も参加して、あっちの頭にとまったり、こっちの肩にとまったりして話題を盛り上げます。そして、その生き物自体が、またいろいろな研究のテーマを提供してくれます。

もう一つは、大人向けに書かれた理科や社会の本です。ナツメ社で出ている「図解雑学」シリーズは、雑学という名前がついていますが中身は大人でも十分に楽しめる本格的なものです。こういう本で科学的な土台を作って、子供に話をするのです。ただし、知識を伝えるだけの話ではなく、そこに自分の体験などを結びつけて独自なものを付け加えていきます。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。

今日は対話の大切さということについてお話します。

国語力というのは、もともとは日本語力です。日本語を駆使する力は、生活の中で育ちます。これに対して勉強中で育つ国語力は、漢字の書き取りや熟語やことわざを覚えるような知識的な日本語力です。

日常生活の中で、日本語に接する機会はいくつかに分けられます。一つは、対話です。もう一つはテレビです。三つめは読書です。そして、もう一つ毎日の暗唱というのも、これからは生活の中での日本語の機会に含まれるようになると思います。

家族との対話は、手軽で効果が極めて高い日本語の学習機会です。これは幼児期から中学生高校生になるまで活用できます。なぜかというと、話をしながら相手の反応に合わせて手加減ができるからです。

学力のある子に共通している生活習慣は、親子の対話が豊富だということです。親が知的で面白い話をすることによって子供の思考力や知的好奇心が育っていきます。逆に、親が断片的なこと、例えば「○○しなさい」というようなことしか言わなかったり、あまり話をしなかったりすると、子供の考える力は育ちません。

では、親子の対話を充実させるためにはどうしたらいいのでしょうか。

対話のきっかけになるものは、親子共通の話題にできるものです。それには、親子で読む本、親子で見るテレビ、親子で取り組むイベントなどがあります。

我が家では、長文を親子の共通の話題にしていました。

(つづく)

(この文章は、構成図をもとに音声入力した原稿をamivoiceでテキスト化したものです)

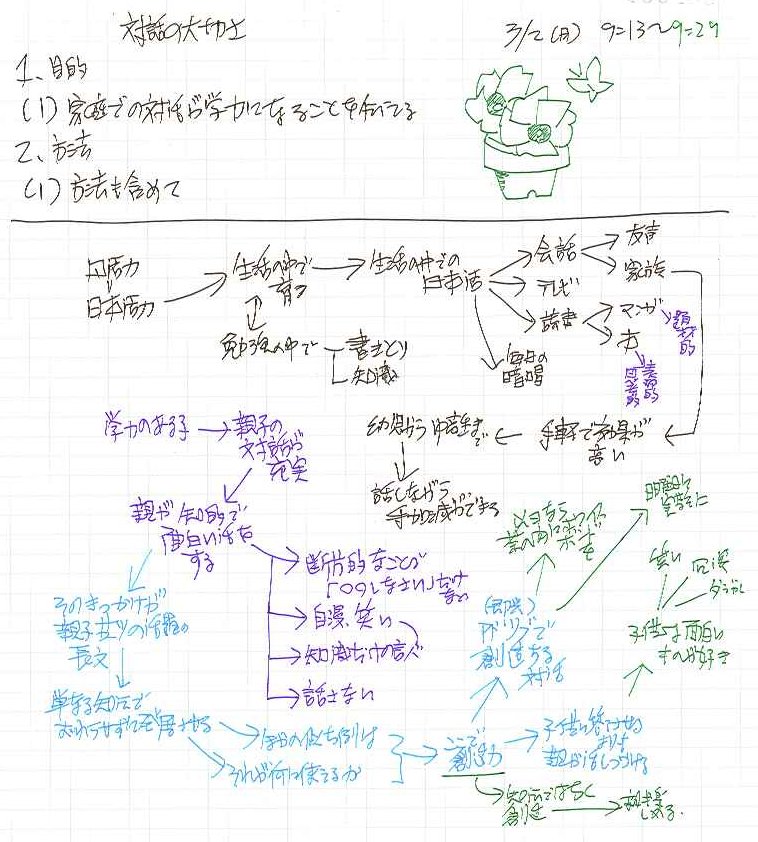

マインドマップ風構成図

記事のもととなった構成図です。

(急いで書いたのでうまくありません)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。

今日は、テスト力について説明します。

まず、テストと関係ないようですが、絵をかくときの技術について話します。上手に手をかく人は、細部までしっかり見てかきます。

例えば、人の顔を書くときに、顔とはこういうものだろうという先入観でかくのではなく、実際に細かいところを見ながらかいていきます。

小さい子供が立体図形をかくときに、見えない裏側をかいてしまうことがあります。同じように、大人でも見てかくのではなくて、こう見えるだろうという先入観でかいてしまうことが多いのです。

この絵をかくときと、テストで答えを書くときの人間の心理に共通性があります。

中学生高校生のテスト問題の取り組み方を見ていると、絵をかくときと同じように、厳密に細部まで見る子と、そうでない子との差があることがわかります。

この厳密に細部まで見る力がテスト力です。したがって、テスト力は実力そのものではなく、実力を100%発揮するための力です。しかし、このテスト力があるかないかで、テストの成績は大きく上下します。

生徒の多くは、だいたいこっちの方があっていそうだということで答えを書きます。8割ぐらいの確信で答えを書いてしまうのです。すると、その答えが合っていたら、「ああ、よかった」でおしまいになり、その後の蓄積に結びつきません。

大事なのは、絵をかくときと同じように、細部まで厳密に見て判断するということです。そして、その判断の過程を記録に残しておくことです。記録に残さないと、何日かあとにテストが返ってきたときに、自分がなぜその答えを書いたのかを忘れているので、やはり蓄積にならないからです。また厳密性を高めるためには、理詰めで判断できないものは空欄にして、×にしてもらうというようなことも必要です。

テスト力をつけるためには、ある程度マンツーマンのチェックが必要です。つまり、その子供がどこで厳密性を放棄しているかを見る必要があるからです。ですから、テスト力をつける勉強は、家庭で親がやっていくのがいちばんです。

そのためにもちろん、親の姿勢も大事になります。一つはテストの点数だけで一喜一憂せずに、必ずその内容を見ていくということです。もう一つは、100%理詰めに説明するように心がけることです。そして、大人が理詰めに説明できない問題はできなくてもよい問題だと割り切るぐらいの厳密性が必要になります。

数学や理科や社会の問題は、もともとそれらの分野にあいまいさが少ないので、実力とテスト力の間の差は大きくありません。しかし、国語の問題と、国語力が必要とされる大学入試の英語の問題は、テスト力と実力の差が大きく出てきます。

(この文章は、構成図をもとに音声入力した原稿をamivoiceでテキスト化したものです)

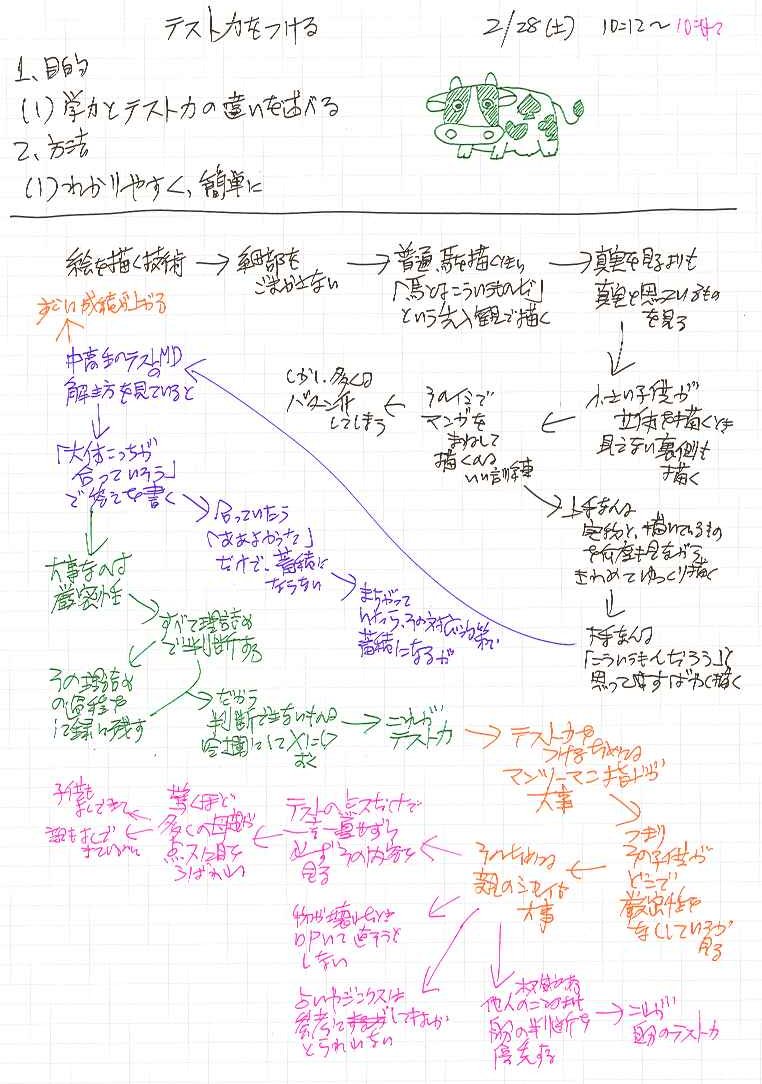

マインドマップ風構成図

記事のもととなった構成図です。

(急いで書いたのでうまくありません)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。