本多静六は、今の高校生のときに家の仕事をしながら四書五経を暗唱しました。今の大学入試に相当する山林学校の入試では、作文の点数が高かったために合格しました。それまでは家の仕事を手伝っていたので勉強はほとんどできず、数学のテストは山が当たっただけというまぐれの合格でした。だから、合格の順位は50人中の50位、つまり最下位でした。

しかし、作文が得意だったということに見られるように、本多静六には読む力と考える力がありました。この作文力、読解力、思考力が、本多静六の真の実力でした。

静六は、入学後の数学の試験で赤点を取り、落第し自殺を図ります。しかし、そのあと一念発起して数学の勉強すると、次の年から数学が学年トップの成績になりました。つまり、思考力という真の実力があれば、そのほかの勉強は、あとからいくらでも間に合うということなのです。

このように考えると、思考力をつける勉強は、ある程度の長さと難しさを持った文章を読むことだとわかります。

そのような勉強は、学年が上がってから出てきます。小学生よりも中学生、中学生よりも高校生の方が、考える力を必要とする勉強になります。だから、勉強の仕方も、学年が上がるほど力を入れるようにしていく必要があります。言い換えれば、低学年のうちはそれほど勉強には力を入れなくていいということなのです。

ところが、日本の社会では、低学年のときに勉強をしすぎる傾向があり、中学生、高校生とだんだん勉強をする子としない子が分かれていき、大学生になるとほとんどの子は勉強しなくなるという逆転現象があります。理想の状態は、小学生のときはたっぷり遊び、高校生になってしっかり勉強し、大学生になって自分の好きな学問に目覚めるという形です。

しかし、反射的な勉強では思考力がつかないように、遊んでいるだけでももちろん思考力はつきません。小学生のときの勉強は、基礎的な知識や技能をつけること以外は、やはり読書です。そして、基礎的な学力をつけるのにはそれほど多くの時間は必要としないので、もっぱら勉強の中心は読書になります。

今の大人の世代で、小学生のころ、家で勉強をしたり塾に通ったりしていた人はむしろ少数派です。ほとんどの人は、学校から帰ってきたら、すぐにかばんを置いて遊びに行き、夕方の食事まで帰ってこないという生活を続けていたはずです。そして、夕方はテレビやゲームなどの娯楽がないので、本を読むかゴッコ遊びをするかして過ごしていたはずです。中学生のころも、似たり寄ったりで、放課後も塾に行って勉強をするというのは、よほどできない子か、よほど特別なところを受験する子だけでした。しかし、それで今の子供たちよりも学力が低かったかというと、全然そういうことはありません。

(つづく)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。

頭をよくするものは、考える力をつけるものです。頭を悪くするものは、考える力をつけないもので、それは条件反射的な能力を必要とするものです。

断片的な情報によって反射的な能力を必要とするものに、テレビ、ゲーム、漫画などがあります。

さらに、学習漫画や絵本や図鑑なども、年齢によっては考える力を低くする要素があります。もちろん、それは、「読みすぎれば」という条件と、「年齢によっては」という条件をつけてです。

例えば、小学校低学年のころは、漫画を読むことも語彙力と思考力を育てます。しかし、小学校中学年で漫画しか読まないとなると、思考力を必要としない状態に自分の能力が適応してしまうのです。

さらに読書についても、やさしすぎる本は思考力を必要としない面があります。例えば、会話が続くような文章です。会話の多い本は内容は面白くても、思考力を必要としないので、読む力がかえって低下します。もちろん、内容が面白い本は、その内容を味わう娯楽として読むのはいいのですが、その読書が読む力を助けるというふうに考えないことです。

さらに勉強でも反射力を必要とするような勉強をしすぎると思考力は育ちません。家庭での対話も同じです。単に条件反射的に話し合うような対話では思考力をかえって必要としなくなります。テレビの娯楽番組には、こういう反射的な会話がよく出てきます。

ところが、子供は、こういう反射的な勉強を好みます。「日本でいちばん長い川は」「はい、信濃川です」というような勉強は、子供にとってできたという実感があるのでうれしいものです。しかし、こういう勉強をいくらしても考える力はつきません。それどころか、こういう勉強をしすぎると、思考力が低下するのです。知識は大事です。しかし、知識は勉強の材料であって、勉強そのものではないのです。

では、思考力を育てるものは何かというと、一つは考える勉強です。もう一つは考える読書です。それに、考える対話というのもあります。

(つづく)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。

入試問題の中には、やさしい問題と難しい問題があります。

易しい問題とは、知識の有無を問うような問題です。ある意味で、条件反射的にこたえられるような問題が易しい問題です。このやさしい問題は、勉強した量に比例して点数がよくなります。例えば、漢字の書き取り、算数数学の計算問題、又は社会科で知識の有無を問うような問題です。

難しい問題とは、思考力を必要とするものです。これは勉強の量というよりも、勉強の質に比例して点数がよくなります。例えば、国語の長文問題です。しかも、難関校の入試問題は、かなり長い長文が出題される傾向があります。英語も同様です。単語や文法の問題よりも、やはり長文を読み取る力が要求されます。数学も同様です。単純な計算問題ではなく、考える図形問題や考える文章題が思考力を要求される問題です

国語のかなり長い長文を見たときに、長くて大変だと思う人と、長くても大丈夫だと感じる人がいます。椎名誠は、細かい活字がびっしり詰まった文章を見ると、それだけでワクワクしたと述べていますが、普通の人は、活字がびっしり詰まった文章見ると、それだけで読む気がしなくなります。この活字が詰まった文章でも平気で読めるというのが、国語における思考力を表しています。

毎日の生活の中で、思考力を育てるものと思考力を育てないものがあります。

思考力を育てないものは、断片的な知識や条件反射的な思考を必要とするものです。その典型的なものはテレビです。もちろんテレビには、考える内容を報道するものもあります。必要な情報を手に入れるという面もあります。しかし、テレビの多くは思考力を必要としません。なぜなら、テレビでは画像をや音声が助けとなるので、考える力をあまり必要としなくても見ていくことができからです。

テレビと同じようなものは、ほかにもあります。例えば、漫画、ゲーム、メールなどです。これらに共通しているのは、断片的反射的な人間の能力を必要とするというところです。逆に言うと、そういう能力しか必要としません。

もちろん、テレビや漫画やゲームやメールがいけないというのではありません。しかし、それらが多すぎると、断片的反射的な環境に人間の能力が適応してしまい、そのことによって思考力が育たなくなるのです。

思考力を育てないものは、ほかにもあります。実は、読書や勉強の中にもそういうものがあるのです。

(つづく)

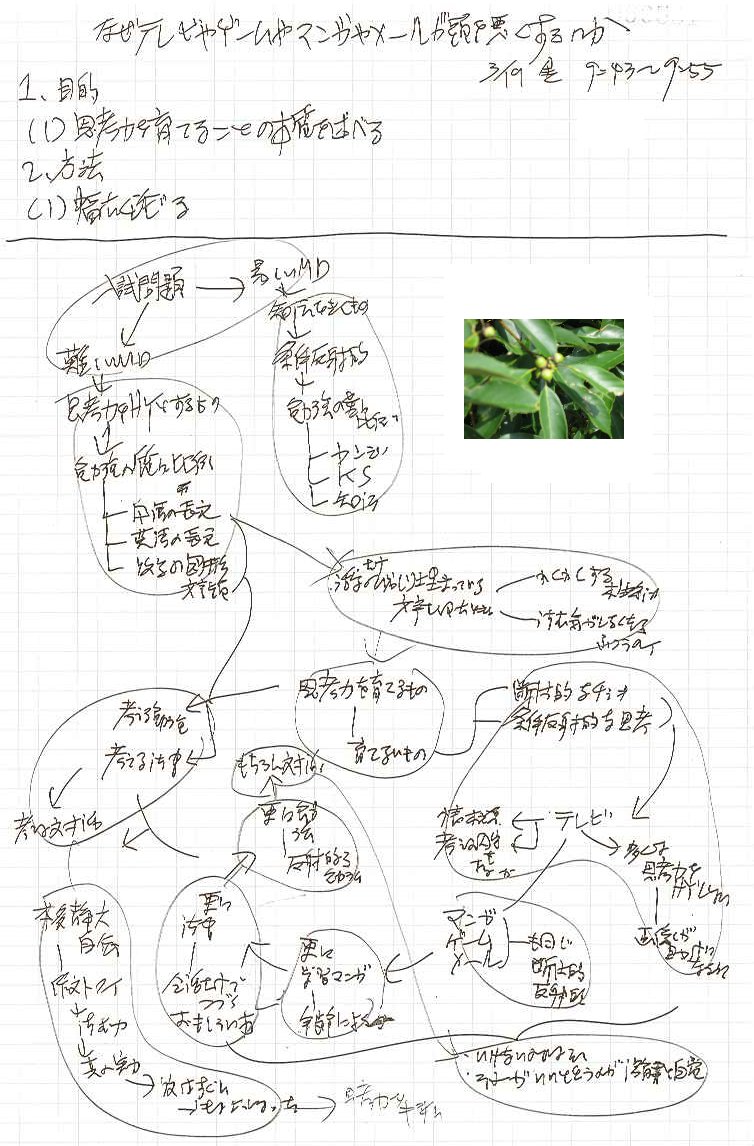

(この文章は、構成図をもとに音声入力した原稿をamivoiceでテキスト化したものです)

マインドマップ風構成図

記事のもととなった構成図です。

(急いで書いたのでうまくありません)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。

人間が大きく成長するには、生涯の一時期読書に没頭するような日々を送ることが必要なようです。勝海舟は自伝の中で、数年間閉門を命ぜられときに、多くの本を読んだと述懐しています。このような経験を持つ人は多いようです。

小学生の高学年のときにいったん教室を退会し、高校生で再開する子がいます。その再開したときに、学年相応に考えが深くなっている子と、身体や知識だけが成長して大きくなった子と二通りの子がいるように思います。

この差は、中学生時代の数年間に、読書をする時間があったかどうかによるのではないかと思います。

現在の学校教育の試験制度のもとでは、英数国理社の勉強をすることが人間の成長につながるような評価がされています。もちろんそれらの知識や技能は必要ですが、勉強だけに追われて読書をしないと、かえって頭が悪くなっていくのではないかと私は思っています。

小学校低学年の生徒で、家庭で行う勉強は、学校の宿題と何かのドリルだけというような生活を送っている子も多いと思います。その勉強が終わったあとはテレビとゲームを制限なくやっているという子もいると思います。そのために、学年が上がると習い事や塾に行かせるようになるのだと思いますが、勉強だけをしていても頭はよくなりません。家庭での読書の時間と対話の時間が確保できなければ、子供の思考力は成長しません。読むことによって頭はよくなるのです。

家庭生活で読む時間を確保するためにまず大事なことは、テレビやゲームの時間を制限することです。長い休みのときなどで、テレビやゲームの時間を制限しきれない場合は、読書とセットでテレビやゲームをするように工夫するとよいでしょう。

テレビやゲームなどの受動的な娯楽も、制限時間の範囲でやれば問題はありません。そして、制限があれば、子供たちは自然に自分でもっと創造的な遊びを開発していきます。木の切れ端だけでも、紙と鉛筆だけでも、いくらでも熱中できる遊びは見つけられるのです。

子供が家庭でテレビを受身的にいつまでも見てしまうのは、親が仕事から帰ってやはりそのように受身でテレビで見てしまう生活を送っているからだと思います。

仕事をしてくたびれて帰ってきたので、横になってテレビをのんびり見る、というのは一見よくある休息のパターンですが、そういう形以外の休息もあります。仕事をしてくたびれたので、自分の好きな趣味をして休息するとか、ランニングをして休息するとか、読書をして休息するという人もいます。

子供も同じです、英語の勉強にくたびれたら、数学の勉強をして休息し、数学の勉強にくたびれたら、読書をして休息するという子もいます。遊んだり休んだりすることだけが休息ではないのです。

生活習慣を作るには、親の働きかけが必要です。現代生活の中では、テレビやゲームや塾や習い事によって、家庭の独自の文化は失われがちです。夕食が終わったら、読書の時間と対話の時間があるという家庭生活を作ることができれば、その文化は子供が成長したときにも引き継いでいけます。

そのためには、親が、学校での勉強よりもむしろ、家庭での読書や対話によって人間は成長するのだということをしっかり確信している必要があると思います。

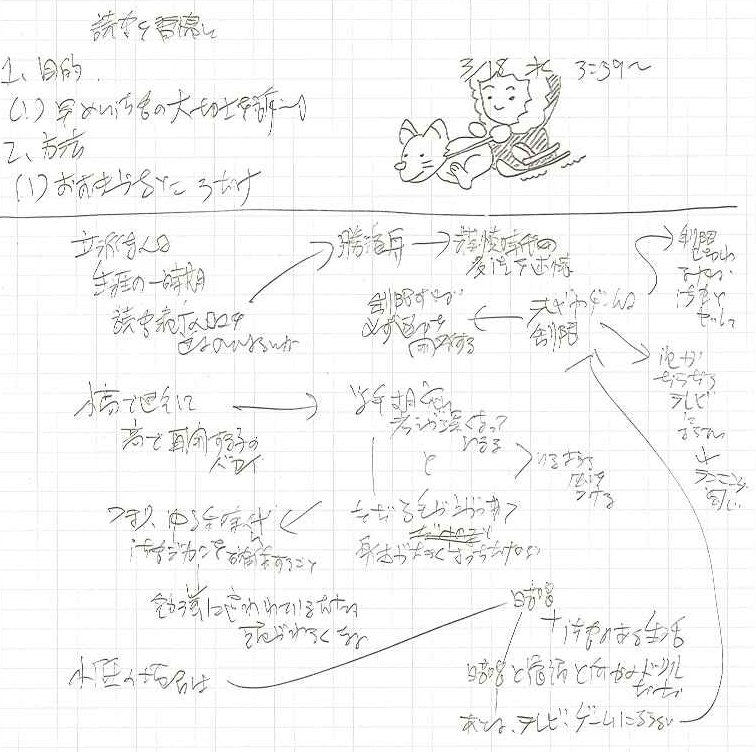

(この文章は、構成図をもとに音声入力した原稿をamivoiceでテキスト化したものです)

マインドマップ風構成図

記事のもととなった構成図です。

(急いで書いたのでうまくありません)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。

オレンジと唾液の話の続きです。

人間は、身体と感情と言語を持った生物です。その人間の特性を生かすことが、オレンジを生かすことです。

子供に、もっと本を読んで欲しいと思う親は多いと思います。そのときに、「もっと本を読みなさい」「読書しなさい」という言い方は、「もっと唾液を出しなさい」という言い方と同じです。

子供が本を読んでいるときに、「おっ、よく本を読むねえ」とか「本が好きなんだね」と声をかける。これが、オレンジをむくことです。

子供に、親切な人間になってほしいと思ったときに、「人に親切にしなさい」という言い方をするのも、「唾液を出しなさい」という言い方と同じです。。

子供がほんの少しいいことしたときに、「○○ちゃんて、やさしいんだね」と声をかけてあげることがオレンジをむくことです。

子供の生活で中心になるのは勉強です。ところが、子供に勉強をさせることについて、親は、勉強をしたくなる気持ちとは反対のことを言ってしまいがちです。「バカだなあ」「こんなこともわからないのか」「もっとちゃんと勉強しろよ」「やってないから悪いのよ」などなど。

共通しているのは、できなかったことを否定したり批判したりする言葉です。

子供を勉強好きにするためには、できないことを否定するのではなく、できているところを褒めることです。それがほんのわずかでもあっても、褒めることによってそのできたところが大きく育っていきます。

例えば、長文を音読しているときに、90%下手な読み方で10%だけ普通に読めたところがあったとすれば、そこで、親は、「読むのがだんだん上手になってきたね」というような言い方をするということです。

ところが、多くの親は、90%上手に読んで10%下手なところがあったときに、その10%を取り上げて、「そこもっと上手に読めたらよかったのにね」というようなアドバイスをしてしまうのです。

褒め方のコツがわかれば、子供をいい子にしたり勉強好きな子にしたりすることはそれほど難しいことではありません。

しかし、人間は勉強だけしていればいいのではありません。大学生になり、社会人になれば、勉強だけが得意だということでは限界があります。

そこで、今度は自分自身が、新しい目標に対応したオレンジを見つけることが必要になってくるのです。

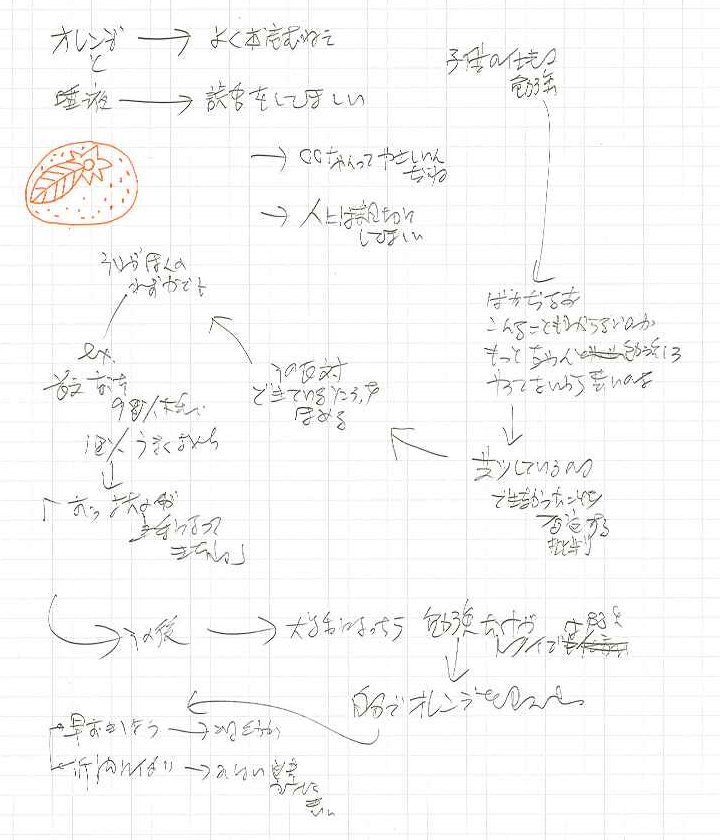

(この文章は、構成図をもとに音声入力した原稿をamivoiceでテキスト化したものです)

マインドマップ風構成図

記事のもととなった構成図です。

(急いで書いたのでうまくありません)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。

オレンジをむいていると、唾液が出てきます。しかし、唾液を自分の意志で出そうとしてもなかなか出てきません。

笑うと免疫力が高まるそうです。しかし、免疫力を高めようと頑張っても、高まるわけではありません。そこで、病気と闘うという発想をすると、そのこと自体に笑いのない無理な気持ちがあるので、逆に免疫力高めないという結果になるそうです。

国語の得意な子は、国語の問題文を読むときに自然に気合いが入っています。つまり、国語の問題は自分には解けるはずだという確信があるからです。そういう気持ちがあるので、読み方も自然に深くなります。

勉強にも似たところがあります。子供のころに、勉強は苦しいがそれを我慢するのが大切だというような先入観を持たされると、その意識が大きくなってからも残ってきます。

逆に、勉強は、本来自分自身が成長する楽しいものだという気持ちを持つように育てられれば、大きくなって勉強が難しくなっても苦になりません。むしろ、難しい問題に直面するとそれを乗り越えることに喜びがわいてくるでしょう。

シュリーマンは語学の天才と言われましたが、その勉強法は、辞書や文法書を使わずにただひたすら外国語の文章を音読をするということでした。

国語の勉強も似ています。意味のわからない言葉を調べたり、問題を読んで答えたりするという勉強は補助的には必要ですが、中心になるのは、問題文をひたすら読むことです。読むことによって問題文の中身が自然に自分のものになっていくのが本当の勉強です。

人間には本来わかる力があります。自分にないものを身につけようと思うのでなく、自分の中にすでにあるものを明らかにするのが勉強だという気持ちを持つと勉強が楽になってきます。

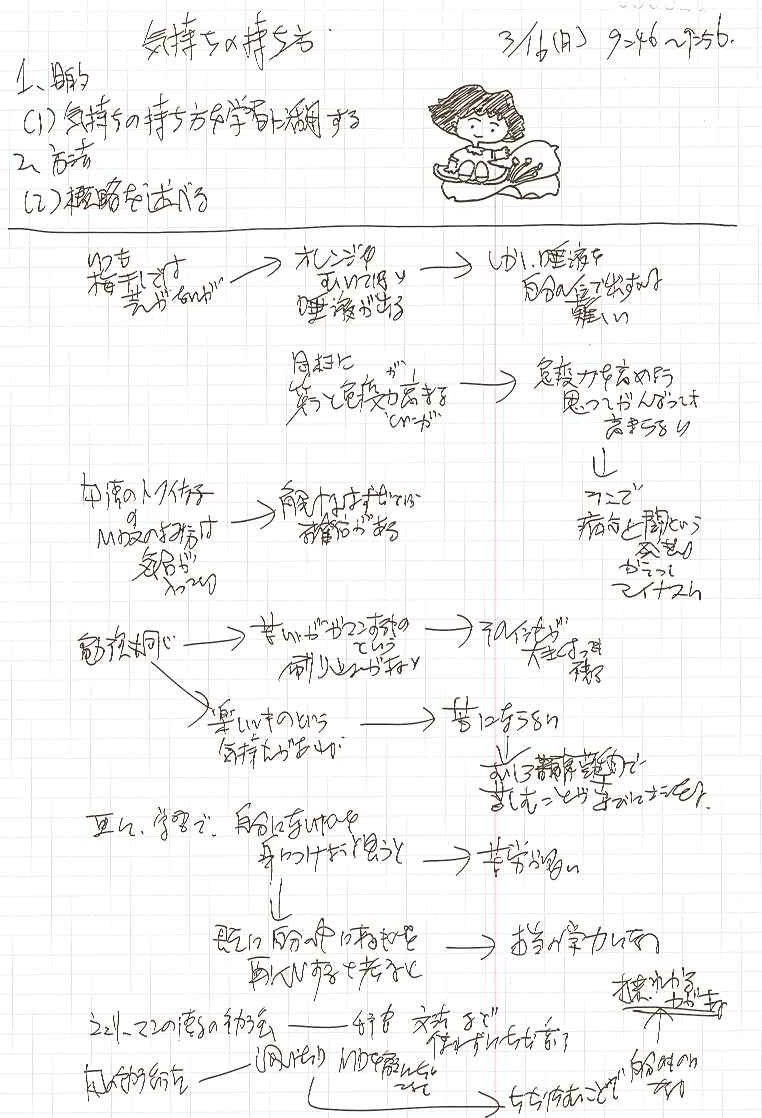

(この文章は、構成図をもとに音声入力した原稿をamivoiceでテキスト化したものです)

マインドマップ風構成図

記事のもととなった構成図です。

(急いで書いたのでうまくありません)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。

この300字暗唱を小学校低学年から続けていれば、その子の読解力、表現力は確実についていきます。

読解力がつくのはなぜかというと、ある文章をしみじみと深く味わって読む力がつくからです。国語の問題文を読む場合、同じ文章を読み同じように理解したつもりになっていても、読む人の読解力によってその深さが違ってきます。深く読む力があると、その問題文に書かれている情景や心情などの細部も読み取ることができます。深く読む力がないと、あらすじのようなところまでしか読み取れません。どちらも同じように読んで、同じように理解しているつもりになっていますが、読み方の深さが違うのです。暗唱をしていると、1回読んで理解したはずの文章なのに、繰り返し読むにつれて違う味わいを感じるようになります。これは、繰り返しによって深く読む力がついてくるためです。

表現力がつくのは、文章のリズムが身につき、語彙を自然にたくさん覚えるようになるからです。また、暗唱をしていると、その文章で使われている句読点の位置などもそのまま覚えてしまいます。小学生の作文で、文のねじれを直したり、句読点の位置を教えたりする勉強をすることがありますが、そのような勉強はしないで済ませるというのが理想的な勉強の仕方です。病気になってから治すことに力を入れるのではなく、もともと健康でいるという勉強の仕方をしていくのです。

さらに、暗唱をすることによって、物事を丸ごと把握するという理解力がついてきます。これは、国語に限らず、ほかの教科すべてを含めた理解力につながっています。勉強のできる子は、得意教科と苦手教科の差があまりありません。どの教科も同じようによくできます。逆に、勉強のできない子も、得意教科と苦手教科の差があまりありません。どの教科も同じようにあまりできないからです。ですから、教科ごとの勉強に力を入れる前に、まず勉強力そのものをつけていくことが大事です。

ある事柄を丸ごと把握するような理解の仕方ができれば、全教科の勉強も同じようにできるようになります。

国語の勉強法としては、暗唱のほかに、筆写や要約があります。また、普通に問題集を解く練習もあります。いずれも、共通しているのは、ある文章を繰り返し読み取るという点です。ですから、いずれも効果のある勉強ですが、大事なのは、楽にできて密度の濃い勉強は何かということです。

密度の濃さとは、反復のことです。深く読むとは、ゆっくり読むことではなく繰り返し読むことです。問題集を解くよりも、問題文を読むだけの方が、何倍も密度の濃い勉強ができます。同様に、暗唱は、筆写や要約よりも密度の濃い勉強ができます。しかし、問題集を解いたり筆写をしたり要約をしたりする勉強の方が、形として残るので、勉強をしたという実感がわきます。

大事なのは、勉強をした形跡ではなく勉強の実質です。国語の勉強で実質を優先するならば、読書と暗唱に取り組むことが第一です。そして、読書と暗唱をすることによって、ほかの教科の勉強力もついてくるのです。

(この文章は、構成図をもとに音声入力した原稿をamivoiceでテキスト化したものです)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。暗唱(121)

音読の自習はこれまでできていたが、暗唱の自習になったらできなくなったという話を聞くことがあります。

これまで毎日音読をしていた子は、その延長で暗唱もできるはずです。しかし、音読の勉強を自分の勉強部屋でやっていたとすると、実際に確実に音読ができていたかどうかはわかりません。

音読は、保護者のいるところで、例えば茶の間などでやっていくのが望ましいやり方です。なぜかというと、親が音読を聞いていると、子供の読み間違いがわかるからです。また、子供が長文を音読しているときに、その長文の話題をもとに親子の雑談ができるからです。親のいないところで子供がひとりで音読をするという形では、音読の効果はかなり薄くなります。

暗唱も同じです。子供部屋でひとりで暗唱させるよりも、親のいる前で暗唱させた方がよりよい暗唱ができます。ひとりで暗唱させると、子供はつい覚えようとしてしまいます。すると、暗唱が難しくなります。覚えようとするのではなく、ただ繰り返して読むのだということを親が教えてあげるといいのです。

暗唱がどのぐらいできるかということは、その子の国語の実力を反映しています。100字の文章をなかなか覚えられない子は、やはり日本語の読解力の基礎ができていません。そういう子供たちも練習を続けていると、必ず前よりも早く暗唱できるなります。これは実際に読む力がついてくるからです。やればできるようになるという点で、暗唱の勉強は、音読の勉強よりも達成感のある勉強になっています。

暗唱ができるようになる時間は、大体次のような感じになります。

100字の文章を繰り返し音読をする場合を考えてみます。1回音読しただけですぐに暗唱ができるということはまずありません。これが、50字程度の文章であれば、1回読んだだけでもすぐに暗唱できます。50字と100字は、人間の短期記憶にとっては、質の違う長さなのです。

しかし、100字の文章でも、15回ぐらい繰り返し音読していると自然に覚えられるようになります。この100字15回の音読は、時間にして5分間ぐらいです。さらに続けて音読し、10分間まで暗唱を続けていくと、全部で30回ぐらい繰り返して音読することになります。このぐらいになると、意識をせずに空で言えるような暗唱になります。ほかのことをしながらでも暗唱できるぐらいにしっかり身についた暗唱になってくるのです。

100字ずつの暗唱を3日間続けたあと、合計の300字を全部通して暗唱する場合は、次のようになります。最初に300字を通して読んでも、10分間ではなかなか暗唱できるようにはなりません。しかし、2日目には少しずつできるようになり、3日目には大体暗唱できるようになります。

個人差はありますが、毎日10分の練習で、1日100字の暗唱ができるようになり、1週間で300字の暗唱ができるようになるというのは、無理のない目標です。

しかし、やらなければできるようにはなりません。やればできるが、やらなければできないということがはっきりしている点で、暗唱の自習は、通常の音読の自習よりも勉強の確実性が増すのです。

(つづく)

(この文章は、構成図をもとに音声入力した原稿をamivoiceでテキスト化したものです)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。暗唱(121)