私のお散歩コースは、ほぼ決まっています。

会社を出たら右に曲がって、ひたすらまっすぐ歩きます。電信柱では必ずにおいを嗅ぎます。これは犬の習性らしいので、なぜそんなことをするのかと聞かれても、「そこに電信柱があるから。」と答えるしかありません。

ママによると、五感を働かせることはボケ防止になるそうです。だから、一生懸命においを嗅ぎます。

しばらく行くと、ボーダーコリーに吠えられます。いつもドキッとします。でも、知らん顔してそこだけさっさっと歩きます。なるべく目が合わないようにします。

お花屋さんの手前で右に曲がります。ここは運命の分かれ道です。どうしてかというとお花屋さんを通り越してしまうときは、だいたい美容院行きだからです。だから、いつもお花屋さんの手前まで来るとドキドキして、右に曲がると「セーフ!」と心の中でガッツポーズをします。

お花屋さんの手前で曲がらないときは、断固として歩くことを拒否します。美容院には絶対に行きたくないからです。でも、ママに抱き抱えられて強制的に美容院に連れていかれてしまいます。

右に曲がった後は、角があるごとに右→左→左→右→右→左→左と、ジグザグコースを辿ります。そんな遠回りをしないでまっすぐさっさと帰りたいところですが、それだと運動にならないらしいです。

会社に戻って、足を拭いてもらえば今日のノルマ終了。今日の予定は夕飯を残すのみ。ごはんの時間が来るのをひたすら待つだけです。毎日、こういう平和な日が続くといいなと思います。

あ、そろそろ散歩の時間みたい。しょうがないからのんびり歩いてくるワン♪

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

リードが可愛かったです。また何かカメラ目線でした。

ありがとうございます。

いつも、何を考えているのだか(たぶん考えていないが)わからない目線で人を見ています。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。息抜き(19)

●動画:

https://www.youtube.com/watch?v=1MKT0NVSz90

昨日、youtubeに、言葉の森のオカメインコと文鳥の動画を背景にした広告を載せました(笑)。

動画:

https://youtu.be/M3cAcIHk2XA

最初に載せたのは音楽付きでしたが、音がない方が静かでいいだろうと思い、新しくアップロードしたのは音を消してあります。

この動画で簡潔に述べていることが、言葉の森のオンライン5人クラスの教育の可能性です。

まず、これまでの教育の最大の弱点は、生徒が主人公ではなく先生が主人公になっていることです。

今、それを緩和するために、少人数学級化が進められています。

確かに、40人や50人のクラスよりも、20人や30人のクラスの方が、先生の目が行き届きます。

しかし、言葉の森のこれまでの経験では、5人かせいぜい6人以内のクラスでなければ、生徒が主人公になる授業はできないということです。

例えば、全員に発表する時間を保証するとしたら、1人2分の発表としても、30人のクラスではそれで1時間の授業が終わってしまいます。

だから、普通の学校の授業では、生徒の発表というのはできません。

生徒どうしが発表をして、しかも勉強の時間も確保できる授業をするためには、5人以内のクラスでなければならないのです。

しかし、クラスの人数が少なくて、1人か2人のクラスであった場合は、逆に発表が盛り上がりません。

先生とのマンツーマンの教育がいいと考える人もいるかもしれませんが、家庭教師のような授業の仕方では、かえって子供の学習意欲はわきにくいのです。

それは、生徒が先生に依存してしまうからです。

勉強の基本は、自学自習です。

自学自習の中で、わからないところが出てきたときだけ、先生に聞くというのが最も効率のよい学習法です。

しかし、人数の多い一斉指導型の授業では、生徒は同じことを同じやり方でやることしかできません。

わかる子にはつまらない授業で、わからない子にはわからない授業というのは、こうして生まれます。

オンライン5人クラスの授業であれば、わかる子は先に進み、わからない子はわかるところまで戻って学習ができます。

そして、自学自習であっても、友達が同じように勉強している様子を見ながら勉強できるので、孤独感はありません。

更に、授業の前や後には、読書紹介などの個性を出せる場があります。

この個性発揮の場で、発表力やコミュニケーション力が育ってくるのです。

オンライン5人クラスは、オンラインでなければできません。

国語、算数数学、英語などのメジャーな教科であれば、リアルな教室でも5人程度のクラスは作れるかもしれません。

しかし、学習の進度を分けたり、よりマイナーな教科を始めるとなると、ロングテールを生かせるオンライン教育でなければ、クラス作りはできないのです。

オンライン5人クラスは、教育の新しいプラットフォームです。

このプラットフォームには、さまざまな教科を載せることができます。

そして、オンラインであるがゆえに、そのままグローバルな教育に結びつけることができます。

しかし、オンライン5人クラスは、従来のグローバル教育とは、違う点があります。

これまでのグローバルなオンライン教育は、コストや利便性を基準にしたものでした。

いわゆる、「早い、うまい、安い」という価値観で、オンライン教育のメリットが強調されてきたのです。

その教育が暗黙の前提としているものは、成績を上げて受験に合格することでした。

もちろん、それはそれでいいのです。

しかし、これからの人間に求められてくるものは、単線型の学力ではなく、個性と創造性を生かした多様性のある学力です。

その多様性の中に、「早い、うまい、安い」も含まれるという形です。

多様性の中には、友達とのコミュニケーションのようなより人間的なものも含まれます。

この人間的な多様性は、経済的な合理性とは別の価値観で、これからの社会では重要になってきます。

言葉の森が目指している教育は、思考力、創造力、共感力を育てる教育です。

これは、これまでの作文教育の中でも、個性、知性、感性の教育として追求してきたものです。

今後は、教育全体を視野に、この新しい教育を進めていきたいと思っています。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

オンラインセミナーとか、オンラインホームステイとか、オンラインゼミとか、オンラインサマースクールとか、オンラインばやりですが(笑)、参加者が5名を超えるオンラインの企画は、効果が半減すると思います。

その理由は、参加者が主体的に参加する場面がなく、ただ受け身で受講することになるからです。

夏休みだけの数回の企画なら、それでもいいのですが、継続して取り組むとしたら、やはり本人が意欲的に参加し発表するような面が必要になります。

オンラインの流行がひとめぐりしたあと、次第にそういうことがわかってくると思います。

リアルな教室で参加者どうしが親しくなるというのは、授業の行き帰りの場面がほとんどですが、オンライン5人クラスでは、授業の中で参加者どうしが親しくなる場面があります。

それは、全員が発表をしたり感想を言ったりする時間があるからです。

(ただし、授業の内容によっては実習が中心で、感想を言うところまでいかない場合もありますが。)

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。オンライン教育(0) 夏期講習(0) 未来の教育(31) 言葉の森のビジョン(51)

こんにちは。

5年近くも日記をサボっていたら、社長さんに「そろそろ更新したら?」と言われたので、今日から真面目に書くことにしました。

私もあっという間に12歳。まつげに白いものが混じるようになりました。私は童顔だし、自分で言うのもなんだけど、中年太りとは無縁のスリムな体型をしているから、年齢を感じることはほとんどありません。

ただ、この前、階段で足を踏み外して腰を痛めたときは、ちょっとだけ「もう年なのかなあ。」と思いました。でも、その後、社長さんが階段に滑り止めを貼ってくれたのでもう大丈夫。毎日、軽々と上り下りしています。

あのときは、腰が痛いのがバレないように静かに寝ていたんだけど、すぐに気づかれて病院に連れて行かれてしまいました。待合室ではブルブル震えすぎて、みんなの笑い者になるし、まさに泣きっ面に蜂。本当にまいったワン。

私は病院と美容院が大の苦手。この二つさえなければこの世は天国なんだけどなあ。なーんて嫌なことは忘れて、今日もクーラーの効いた部屋でお昼寝しよっと。極楽、極楽♪

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

目を覚ましたとき、犬が目の前に寝ていて、寝息を立てているというような場面になると、つくづく天国ってこういうところだろうなあ思います。

先日、裸で昼寝をしていて目を覚ましたら、やはり犬が横に寝ていて、両足にそれぞれ文鳥が1羽ずつとまっていました。

久しぶりにゆめが登場(笑)。

階段の踊り場ですべってころだので、滑り止めを敷いてやったら、その滑り止めを避けて登るようになった。

何、考えてんだか。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。息抜き(19)

暗唱の方法論を提示し、それを実際の授業として成立させたのは、たぶん言葉の森が日本で初めてです。

暗唱ではなく、音読とか速音読とか言っている人もいますが、そういう人は実際に暗唱というものをやったことがないのだと思います。

なぜなら、音読や速音読というのは、一見やりやすそうに見えますが、まず続かないのです。

それは、張り合いがないからです。

言葉の森の暗唱は、手順どおりやれば誰でもできるようになります。

これには、年齢は関係がありません。

だから、子供が暗唱の練習をするときは、できればお母さんやお父さんも一緒にやって、暗唱のコツを実際に理解してもらうといいのです。

ただし、暗唱に取り組みやすい年齢はあります。

それは、小学2年生のころまでです。

なぜ、小学2年生のころまでかというと、文章を繰り返し音読するという学習方法を抵抗なく受け入れることができるからです。

これが、学年が上がってくると、「文章を覚える」という理屈が先行して、単純に繰り返し音読するということをしにくくなるのです。

そして、「覚える」という姿勢で暗唱の練習をすると、暗唱がかえってできなくなります。

それは、暗唱の途中で、「えーと、次はなんだっけ」と思い出す癖がついてしまうからです。

暗唱は、思い出してやるものではありません。

だから、少しでも思い出そうとするところがあったら、文章を見て音読することを繰り返す必要があります。

「見ないでもできるかどうかやってみよう」というのが、暗唱をできにくくさせるひとつの原因です。

ときどき、「暗唱ってただ覚えるだけでしょ」とか、「暗唱ができてどういう意味があるの」とかいうことを聞く人がいます。

そういう人は、暗唱をしたことがない人です。

暗唱の意義は、これまでにいろいろ書きましたが(

暗唱の記事)、やっていない人には、いくら理屈で説明してもわかりません。

ことわざにあるように、「プリンの味は食べてみなければわからない」のです。

簡単に言うと、暗唱をしていると、元気になります(笑)。

これは、不思議ですが本当です。

気持ちが自然に前向きになるのです。

もうひとつは、覚えることが苦にならなくなるので、教科の勉強も自然にできるようになります。

これは単に、理科や社会や英語のような知識を覚えることが必要な教科だけではありません。

算数数学もそうなのです。

前にも書きましたが、林学博士の本多静六は(

言葉の森の記事)、学生時代、数学で赤点を取り、進学を援助してくれた人に申し訳ないと自殺しようとするところまで思いつめますが、勉強方法を例題の暗唱に切り替えたところ、みるみる成績が上がり、やがて、「おまえは、数学の天才だから勉強しなくていい」とまで言われるようになりました。

暗唱力があれば、勉強的なことは何でもできるようになるのです。

先日、言葉の森の記事のコメント欄に、英語の暗唱が大学入試に役立ったということを書いてくれた人がいます。

「

幼長、小1、小2は最も暗唱の勉強が進む時期――暗唱の記事再掲」

(この記事のコメント欄です。)

暗唱は、言葉の森の方法論どおりやれば誰でもできますが、暗唱をしたことがない人が、子供に教えようとすると、「覚える」という発想でやってしまうので、かえって暗唱ができなくなります。

この夏のオンライン夏期講習の5人クラスでは、暗唱講座を設けました。

しかし、ただ暗唱の練習をするだけでは、5人クラスのよさが出ないので、読書紹介をしたり、暗唱文の中の難しい言葉を調べたりして、発表する時間と対話する時間を取ります。

楽しく暗唱ができる講座にしたいと思います。

ところで、週に1回の暗唱講座で暗唱ができるようになっても、次の週まで家庭で何もしないと、次の週はまた最初から同じ練習をするようになります。

暗唱のコツがわかったら、毎日10分、家庭で暗唱練習をしていくといいのです。

そして、3ページ分の暗唱ができたら、ぜひ暗唱検定(550円)を受けてみてください。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。暗唱(121) 夏期講習(0) 音読(22)

●動画:

https://www.youtube.com/watch?v=UsbbYmji6iQ

今回のオンライン夏期講習では、理科実験工作の講座があります。

これは、現在、創造発表クラスで行っているのと同じような内容の講座です。

違う点は、参考にする図書があるというところです。

ただし、参考図書にないことでも、自由に行ってかまいません。

創造発表や理科実験工作の授業は、世間では、STEM教育などと呼ばれています。

そのSTEM教育と同じことを、言葉の森はずっと前からやっていたのです。

これからの世の中では、STEMの頭文字となっているサイエンス、テクノロジー、エンジニアリング、マセマティクスが重要になってきます。

しかし、これらの多くは勉強としてやるものではなく、つまりテストの出来不出来の評価としてやるものではなく、本人の興味関心に基づいて、主体的な創意工夫としてやっていくものです。

ところが、今の学校体制では、このような教育はなかなかできません。

やるとしても、全員一律の理科実験とか、全員一律のキット工作としてやる場合がほとんどです。

そして、結局、みんなが同じものをやるので、よくできたかどうかがテストのように評価されがちになるのです。

言葉の森のオンラインクラスの創造発表や理科実験工作は、全員一律とは違い、それぞれの生徒が自分で何をやるかを決めて取り組みます。

そのときに、参考図書が活用できます。

子供さんが、お父さんやお母さんと一緒に、参考図書をもとに、「今度、これをやってみようか」「こっちも面白そうだね」などと対話ができるということです。

そして、土日の休みなどを利用して、教材を準備したり、又はそのまま創作に取り組んだり、できた結果を動画や画像で記録してアップロードしたりするのです。

授業の当日は、そのまま作業を続けるとともに、自分の理科実験や工作やその他いろいろな作品をみんなの前で発表します。

創造発表や理科実験工作で大事なのは、この発表です。

発表することによって、自分の創意工夫を更に発揮したくなります。

創意工夫のしすぎによって失敗することもちろんあります(笑)。

しかし、その失敗の発表も、成功の発表以上に大事なのです。

なぜなら、そこにこそ、その子らしい個性が出ているからです。

理科実験工作は、理科実験や工作を通して、子供の個性を育て、家族の対話の機会を育てる新しい学習なのです。

オンライン夏期講習の理科実験工作の学習の仕方はこちらです。

→

夏講理科実験工作この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。夏期講習(0) STEM教育(0) 理科実験工作(0)

●動画:

https://youtu.be/C8f4xkV4K7o

今年のオンライン夏期講習では、国語総合の講座のほかに、記述の講座を作りました。

国語総合の講座は、主に読解力をつける学習をしていきます。

読解の勉強の仕方は、問題集読書の問題文を読んで内容を理解することです。

毎回、先生がその問題文の内容に沿った質問をします。

国語の勉強というと、問題集の問題を解くような形の勉強をする人が多いと思います。

しかし、それでは力はつきません。

力がつかないばかりか、時間だけがかかってしまうのです。

読解の勉強の本質は、読むことです。

読んで内容を理解することができれば、あとは設問を解く解き方のコツを身につけるだけです。

ところが国語問題集の問題を解いていると、勉強をしているような気はしますが、結局は、「当たった」「外れた」の世界になり、なぜそうなのかということを考えることをしなくなります。

国語総合の講座では、この読解の学習を中心にやっていきます。

勉強の基本は、先生の解説ではなく、生徒の自学自習です。

自学自習の中身を先生が確認し、アドバイスをします。

ところで、国語読解の練習だけでは、最近多くなってきた記述の学習には対応できません。

そこで、今回の夏期講習では、記述の練習を入れることにしました。

教材は、ややむずかしい国語の問題の長文です。

基本の勉強は、2つあります。

第一は、問題と解答を読んで、記述の答えの書き方を理解することです。

記述のための基礎学力をつけるには、模範解答を読むことが第一です。

世間でよく行われている勉強法は、基礎学力がないまま記述問題をさせて、評価をすることです。

これで、いい評価をもらっても、悪い評価をもらっても、どこをどう改善すればいいのかがわかりません。

記述問題の練習をする際のもうひとつのポイントは、対比を考えて書くことです。

しかし、これは、夏期講習では難しく感じる子も多いと思うので、今回の夏期講習では行いません。

記述の勉強の第二は、長文を読んで要約をすることです。

言葉の森の要約の仕方は、大事なところを3か所選びそれを150字にまとめる方法です。

要約を難しく考える生徒が多く、小学6年生で約半数の子が、要約ができないと言われていますが、この三文抜き書きの方法であれば、誰でも要約ができるようになります。

記述の練習も、読解の練習と同じように、量をこなすことが大事です。

何度も練習を繰り返す中で、自然に要約が上手になっていきます。

上手になったかどうかは、使う消しゴムの量によってある程度わかります。

要約の練習に慣れてきた子は、ほとんど消しゴムを使いません。

ところで、要約の勉強の苦手な子が多いのは、練習量が少ないまま、いろいろ注文をつけられるからです。

これは作文でも同じです。

欠点を直して上手になる子はいません。

いるとしても、それはその欠点が直った分だけ、普通の文を書けるようになったのにすぎません。

欠点を直す指導法では、それ以上のことはできません。

しかし、そういう指導法で作文指導を行う先生や親がとても多いのです。

これが、小学生の作文嫌いのいちばんの原因になっています。

作文を上達させるためには、まず読む力をつけること、そして次は書く練習を続けることです。

どう書いたらいいかは、言葉の森の項目指導を参考にしてください。

なお、オンライン夏期講習の国語と記述の講座は下記のクラス一覧表を参考にしてください。

▼

国語・記述

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

記述の練習で、方法論を示したものを見たことがありません。

どこでも、ただ書かせて添削するだけです。

だから、採点についてもはっきりした基準があるわけではありません。

かなり主観的に評価されているのです。

それは、一昔前の(今でもかなりそうですが)作文指導と似ています。

作文を書くための方法論がなく、したがって評価もすべて主観的に行われていたのです。

記述の方法は、対立する状態を想定して書くということです。

これで書くための輪郭がかなりはっきりします。

そして、あとは書きなれることなのです。

作文がよく書ける子は、記述も苦になりません。

考えたことを指定の字数にまとめるというのは、いつもやっていることなので、特に難しいことではないのです。

ところで、今回のオンライン夏期講習の記述講座では、「対比して書く」というところまではやりません。

第一は、記述の解答の仕方に慣れるということをします。

第二は、指定の字数にすばやく要約する練習をします。

対象は、小学5、6年生です。

記述力の本質は、思考力と文章表現力です。

記述力のない子は、わかっていることでも上手に書けず、△になります。

記述力のある子は、わかっていないことでも上手に書いて、◎になります。

だから、本当は記述力の試験はやる必要がないのです。

やるべきなのは、長時間の口頭試問か、1200字程度の長い字数の作文です。

しかし、口頭試問も作文も、実際にはやるのが難しいので、お茶を濁すために記述の問題を出しているのです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。記述力(0) 夏期講習(0)

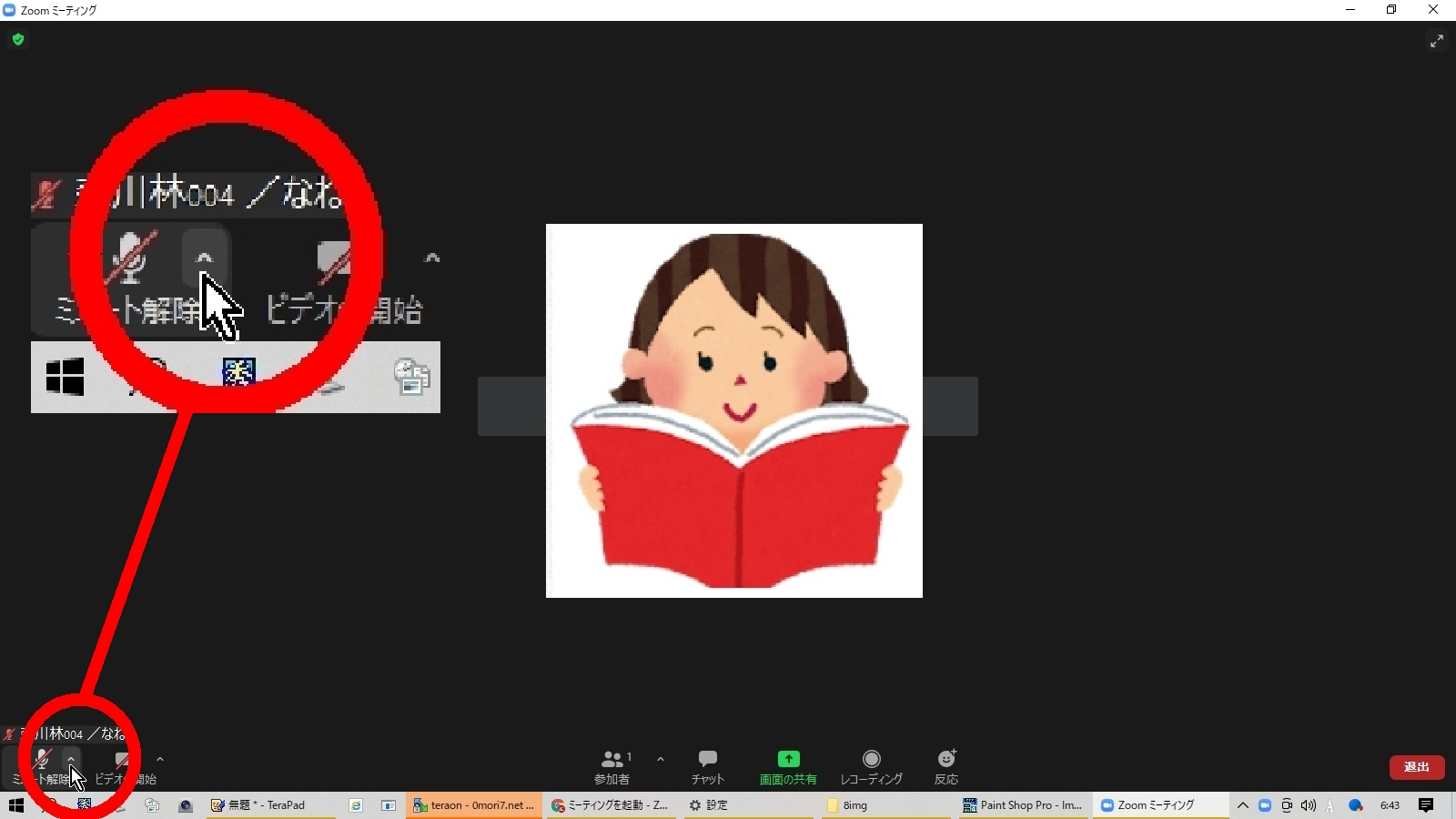

初参加説明会に、保護者の方だけが参加される場合、お子様には、下記のリンクで操作の仕方を説明してあげてください。

▼

生徒のZOOM操作の仕方この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。ZOOMの操作(0)

●動画:

https://youtu.be/FKBhLKzfbOA

算数・数学の勉強というと、計算問題を思い浮かべる人が多いと思いますが、計算問題は手順さえわかれば誰でもできるようになるので、差がつくような問題にはなりません。

小学校低中学年の場合は、文章題として計算問題が出るとできなくなる子もいますが、それもある程度のパターンが分かれば(その前に文章を読み解く力が必要ですが)、これも、誰でもできるようになります。

しかし、図形の問題はそうではありません。

補助線を引くことがコツになると言っても、どこにどう補助線を引けばいいのか、パターンがあるわけではないので、わからないときはいくら考えてもわからないのです。

だから、図形の問題は、パズルに似ています。

答えがわかれば、「ああ、そうか」とすぐにわかるのですが、答えがわからないときはいくら考えてもわかりません。

こういう図形の問題の演習で時間をかけるのは、時間の無駄です。

すぐに答えを見て解き方を理解するというのが最速の勉強法です。

しかし、図形の問題は、いくら解いてもできるようにならないという気がすると思います。

だから、図形の問題は、受験の算数数学の要になるのです。

中学受験でも高校受験でも、図形の問題が解けるかどうかで合否が決まります。

計算問題や文章問題は、おまけのようなもので、誰でもそれなりにできるので差がつかないからです。

では、図形の問題を解く力をつけるのはどうしたらよいのでしょうか。

図形の問題は、パターンを覚えるわけにはいかないと書きましたが、実は何問も解いていると、パターンの片鱗のようなものがわかってくるのです。

すると、初めて見る図形の問題でも、「もしかしたら、こういう発想で解けるのではないか」という見通しが立ちます。

それで、少しずつ図形の問題ができるようになってくるのです。

この図形の演習を、今年のオンライン夏期講習で行います。

対象は、小学5、6年生と中学1・2・3年生です。

算数数学はある程度できるが、図形の問題はまだあまり取り組んでいないという人は、問題集のサンプルを見て、ぜひ図形の講座に参加してみてください。

言葉の森のオンラインクラスの勉強の仕方は、自学自習が基本です。

先生が、長々と解説の授業をするのではありません。

生徒が解法を見てもわからないときだけ、先生に相談するという形です。

これが、最も能率のよい勉強法です。

学校や塾の勉強の多くは、先生の解説を聞くことが中心で、演習は宿題として家庭でやるようになっています。

これは、二重の意味で時間の無駄です。

授業中は、先生の話を聞くよりも、自分で問題を解くことが大事で、演習は宿題のような一律のものをやるのではなく、自分にとって苦手なところだけを何度も繰り返すのです。

易しい宿題の問題を何時間解いても、何も力はつきません。

算数数学の勉強は、できないところだけを繰り返すことが基本で、できる問題をいくら解いてもそれは単なる勉強的な作業にすぎません。

教えてもらう勉強ではなく、自ら主体的に取り組む勉強が大事なのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

受験というのは、差をつけるための勉強です。

将来、そういうものはなくなると私は思っていますが、当面はまだ、差をつけるための勉強に付き合っていかなければなりません。

そして、最も差をつけやすいのが算数数学で、その中でも特に差をつけやすいのが図形の問題です。

では、図形の問題を解く力をつけるためにはどうしたらいいのかというのがこの話のテーマです。

算数数学の先生には、性格の悪い人が多いと思います(笑)。

子供たちに、簡単そうに見えるが、ちょっと解けない難しい問題を出して喜んでいる人が多いのです。

子供たちは真面目だから、その問題を解くために何時間も考えるということがあります。

そして、そういう問題を出す先生は「偉いなあ」と思うのです。

しかし、これは全く時間の無駄です。

子供たちが時間をかけて考えるべきなのは、もっと哲学的な問題であって、算数数学的な問題ではありません。

子供たちの中に、算数数学が苦手な子がいる要因のひとつは、先生の問題だと思います。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。算数・数学(22) 受験勉強の仕方(0)