ベランダの山椒の木が枯れてしまったという話は、私も小耳にはさんでいました。

でも、どうやらそれは間違いだったようです。

今朝、ママがよく見てみたら、山椒の木にはアゲハの幼虫が4匹もいて、葉っぱをほとんど食べてしまっていたようなのです。(その後、よく見たら、すごーく小さい幼虫がもう1匹いたそうです。)

お昼ごろにもう一度見てみたら、朝は茶色だった幼虫が緑色に変身していて、最後の1枚の葉を食べ終えようとしているところでした。

よくあるダジャレだから使いたくないけど、本当に幼虫には要注意です。

この話を聞いた社長さんは、それはかわいそうと、仕事を放り出し(一時中断し)、ミカンの木を買いに行きました。

私は、ミカンの木の葉っぱより実の方に興味があります。幼虫のおかげでミカンの木を植えることになってよかったなあとうれしくなりました。

でも、買ってきたのは、ゆずとすだちの木でした。ゆずもすだちも食べたことないけど、どんな味がするのかなあ。

幼虫たちが互いにゆずり合って葉っぱを食べて、無事に巣立ちのときを迎えるといいなあと心の中で思いました。

●オンライン少人数クラスなら自主学習で勉強が進みます

●オンライン少人数クラスなら自主学習で勉強が進みます

1クラスの生徒が5人を超えると、先生が時間内に個別アドバイスをする時間が取れなくなります。

すると、どうしても全員一律の一斉指導になりがちです。

一方、マンツーマンの個別指導だと、生徒が先生に依存するようになります。

すると、自分が勉強するという姿勢が失われます。

4~5人のクラスであれば、互いの存在が刺激になり、自分のペースで学習でき、先生の個別アドバイスが受けられます。

だから、オンライン少人数クラスが、最も勉強が進みやすいのです。

●オンライン少人数クラスなら全員に発表と対話の時間があります

●オンライン少人数クラスなら全員に発表と対話の時間があります

オンライン少人数クラスでは、全員に発表の時間があります。

発表の内容は、読書紹介であったり、勉強の内容であったり、創作の紹介であったりさまざまです。

この発表によって、普段身につける機会の少ない発表力、コミュニケーション力が育ちます。

また、一緒に勉強している友達のことがよくわかり、やがて勉強友達や読書友達ができるようになります。

発表の機会があると、勉強に主体的に参加する意識が生まれます。

発表の機会と、自分から進んで学ぶ姿勢は互いに結びついているのです。

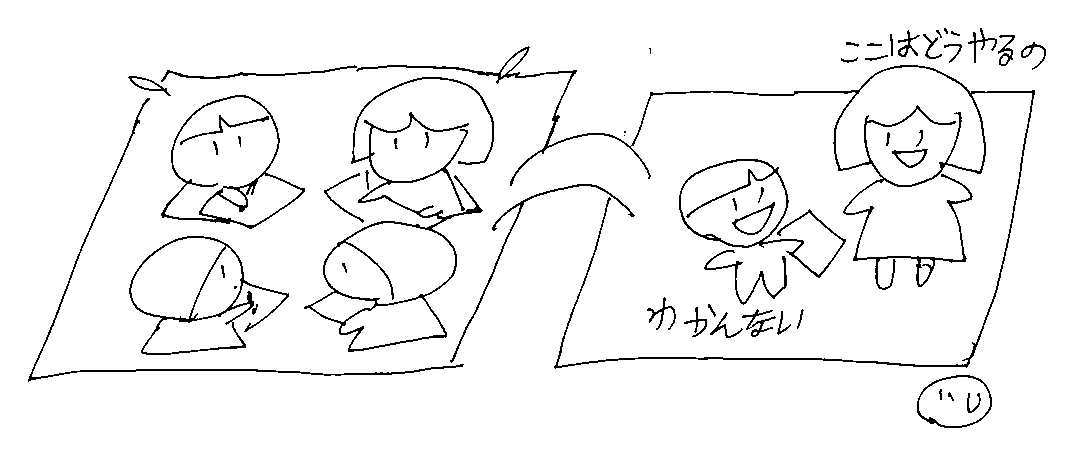

●オンライン少人数クラスなら先生の個別指導の時間が全員にあります

●オンライン少人数クラスなら先生の個別指導の時間が全員にあります

勉強の基本は自学自習ですが、ひとりでやっていると、どうしてもわからないというところが出てきます。

また、わかったつもりで済ませていることで、本当はよくわかっていないというところも出てきます。

そこで、先生の個別アドバイスがあります。

この個別指導を全員に行う時間を確保するためには、5人以内のクラスであることが必要です。

オンラインクラスでは、先生が一人ひとりの個別指導を、全体のルームとは別のルームで行います。

だから、個別指導の間も、ほかの生徒は集中して学習を続けることができます。

これが、オンライン教育のひとつの大きな長所です。

●オンライン少人数クラスは未来の教育です

●オンライン少人数クラスは未来の教育です

オンライン少人数クラスの教育は、言葉の森以外でやっているところを知りません。

それは、5人以内のクラスの運営が難しいからです。

オンラインのビデオ授業であれば、いろいろなところで行われています。

しかし、小中学生のほとんどは、単なるビデオ授業では集中して勉強を続けることができません。

オンラインのマンツーマン授業であれば、これもいろいろなところで行われています。

しかし、先生と生徒の関係だけでは、友達どうしの発表や対話の機会が作れません。

オンライン少人数クラスの教育は、自主学習と、発表と対話と、個別指導を同時に実現する、新しい未来の教育なのです。