●動画:

https://youtu.be/h8Kpqn9BiEQ

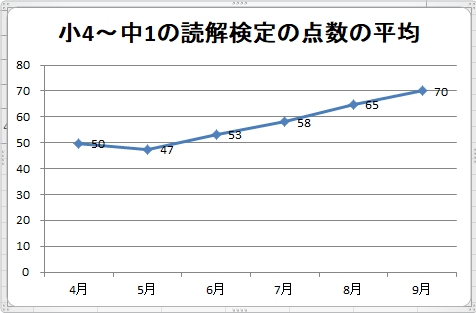

国語読解クラスで勉強している生徒のほとんどが、読解検定の成績を上げています。

しかし、厳しい詰め込み勉強をしているのではありません。

問題集読書の自主学習を中心に、読解検定の理詰めの分析を続けているだけです。

実は、私(中根)は、みんなの成績がもっと急速に上がると思っていました。

それは、これまで、高校生に読解問題の解き方のコツを教えたときに、ほぼすべての生徒が次の週から飛躍的にセンター試験の成績を上げていたからです。

しかし、小学生や中学生では、まだ読む力の基礎ができていないこともあるので、理詰めの理解だけではすぐには成績に反映しないこともあるのだとわかりました。

それでも、この4月から9月までの6ヶ月の点数を集計してみると、やはりほとんどの生徒の成績は上がっていたのです。

そこで、この国語読解クラスを、もっと多くの人に体験してもらうために、11月10日まで、一ヶ月の無料体験学習期間を設けました。

詳しくは、

「国語読解クラス 国語力、読解力が必ずつく新しいオンライン教育」をごらんください。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。国語力読解力(155) 体験学習(0)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。オンラインサロン(0)

例えば、国語読解のオンラインクラスでは、生徒と先生が共通の問題文をもとに、楽しくお喋りをします。

それは、先生による生徒への口頭質問なのですが、先生と生徒が一対一で話をするので、先生はその生徒の答え方の度合いによって、生徒が答えやすくしたり、逆に生徒により難しい質問を出したりできます。

しかし、外見から見れば、それは先生と生徒とのただの楽しい対話に見えるでしょう。

だから、生徒は、できが悪いときでも暗くなるようなことはありません。

しかし、それで、何も問題はありません。

これが、もし、30人学級のような規模であったら、先生は生徒との一対一の対話などはできませんから、全員一斉のテストをすることになります。

そのテストの出来不出来によって、生徒を評価するようになります。

すると、やがて、先生は、生徒を点数を通して見るようになり、生徒は、自分がそういう見られ方をされていることを漠然と理解するようになります。

これで、勉強が楽しいものになるとは思えません。

だから、勉強の楽しさは、他の生徒との競争の中で勝つ楽しさのようなものに変化してしまうのです。

オンラインクラスは、競争で勝つ楽しさのようなものはなく、ただ対話をする楽しさの中で勉強が進みます。

その楽しいだけの勉強で実力がつくのは、先生が、テストのようなものを通さずに、生徒の実力を把握しているからです。

国語読解クラスの生徒の、今年の4月から9月までの点数の推移を見ると、ほとんどの生徒が読解検定の点数を上げています。

問題集読書と理詰めの読解検定をセットで勉強すれば、早い遅いの違いはあれ、誰でも国語の成績は上がるのです。

国語に限らず、勉強はすべて、厳しい授業で力がつくのではありません。

正しい勉強法と、生徒の自主的な学習と、先生が生徒を把握できる少人数クラスの個別指導で力がつくのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。オンライン教育(0) 国語力読解力(155)

ママの部屋には観葉植物がいくつか並んでいます。

その中に姫モンステラがあります。姫という名がついているので、可愛らしいスモールサイズを想像してしまいますが、それは大きな間違いです。

確かに葉っぱは小さ目ですが、背はグングン伸びて、もうすぐ天井につきそうです。

ママは、「姫なのに……!」と悲鳴を上げていました。

私は、姫モンステラにはすごい力が秘められているのだなと思いました。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。息抜き(19)

YouTubeにアップロードされていた、NewsPicsの「子供の『ゲーム禁止』は古い!可能性を伸ばす最前線の教育DX」(10/8)を見て考えたことです。

第一は、1学級30人や40人の今の学校教育の体制では、デジタル化の活用はできないということです。

オンライン化を進めている学校の授業の様子を動画で流していましたが、子供たちが熱心にパソコンをのぞきこんでいる周囲を、教員が時々立ち止まって声をかけるというような光景でした。

子供たちは、基本的にウェブで学習できるとは言っても、子供と先生が一対一で話す時間は、5分以上は必要です。すると、1学級で見られる生徒数は、30人では多すぎます。

言葉の森が考えている1学級の人数は、4~5人です。

しかし、今の学校の教育体制を根本的に変えない限り、これは無理なことです。

第二は、参加者のひとりが言っていたことですが、デジタル化は学習の能率を飛躍的に高めるから、それで空いた時間をもっと創造的なことに向けるということです。

まさしく、これが本来の教育であって、能率を飛躍的な高められるような学習は、その本当の学習の前提に過ぎません。

しかし、今のオンライン教育は、その前提のところにばかり力をかけているように思えます。

第三は、これも同じ人が言っていたことですが、オンライン化によって、子供たちの学び合いが増えるということについてです。

オンラインで授業を受けながら、子供たちはその一方でLineで友達と勉強を教えあっているという例が出されていました。

しかし、これからは、その学び合いを授業の中に組み入れることが大事です。

すると、それは、やはり同レベルの生徒による少人数のクラスを作ることが必要になります。

学力差のある生徒が多数、オンラインで集まっていても、それは能率の悪い学び合いにしかならないからです。

この点でも、今の数十人又はそれ以上のクラスを前提にしたオンライン化は限界があるのです。

第四は、これは別の参加者が言っていたことですが、音声による自動翻訳が実用化に近づきつつあるということです。

調べてみると、確かに、Googleの自動翻訳よりもずっと精度の高い自動翻訳が国産で開発されているようです。

自動翻訳は、理屈の上で考えれば、必ず実現する未来の技術です。

そして、英語教育と同じように、答えが一義的にある数学の教育も、また知識の有無で評価される理解や社会の教育も、将来は、人間が長時間苦労して身につけるものではなく、より短時間で道具として使えるものになっていくと考えられます。

その道具を何に使うかと言えば、それは、人間の幸福と向上と創造と貢献のために使うのです。

今、オンライン教育ということでは、スタディサプリが一歩進んでいるように見えますが、同じ仕組みは、教材の蓄積があるところであれば、どこでも考えています。

だから、やがて、かつてのネットショップの競争のように、さまざまな第二のスタディ○○が現れてくるでしょう。

教育の分野に進出することは、AmazonもGoogleも考えているので、将来的には、グローバルな競争になる可能性もあります。

しかし、その基礎教育、つまり能率を高められるような分野の教育は、もう未来の教育の主戦場ではないのです。

では、どこが教育の主戦場になるかというと、というか、将来は教育は戦場ではなくなるので(笑)、どこが教育の中心点になるかというと、それは創造力と思考力と共感力を育てる教育というところなのです。

言葉の森は、今、オンライン四人クラスというプラットフォームを作っています。

これまでは、オンライン五人クラスでしたが、今は四人を定員として、振替授業では五人まで受け入れるという形に変えているところです。

しかし、大事なのは、プラットフォームではなく、そのプラットフォームに載せる中身です。

現在は、国語読解や算数数学や英語などの従来の教科のクラスの方が多くなっていますが、将来はそれよりも、作文や創造発表やプログラミングや読書や暗唱のような思考力、創造力を育てる教育が中心になっていくと思います。

そして、オフラインの自然寺子屋合宿で、リアルな自然と人間との交流をすることが、教育のもうひとつの柱になっていくのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。未来の教育(31) オンライン教育(0)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。体験学習(0)

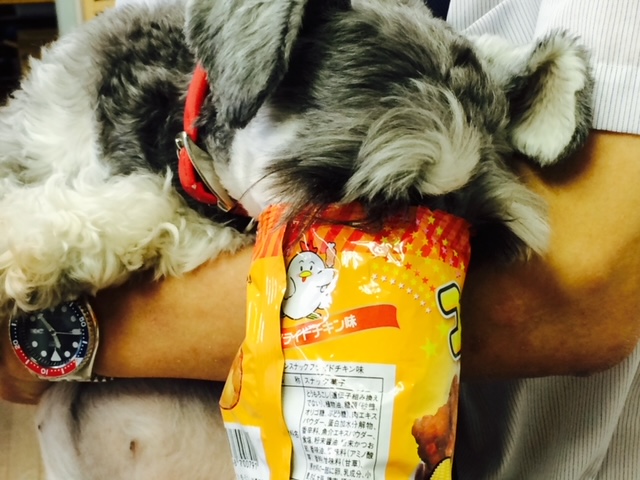

私は、よく落ち着いていると言われます。シュナウザーは、そんなふうに見られることが多いようです。

でも、こんな私でもドジをすることがあります。

まだ子供だったころのことですが、お菓子を盗み食いしようとしたら自分の顔がお菓子の袋の中にすっぽり入ってしまったことがありました。自分でもおかしかったです。

また、あるときは、ゴミ箱を漁ろうとて、ゴミ箱のふたが自分にくっついてきてしまったことがありました。まさかふたがついてくるとは思わなかったので、アタフタしてしまいました。

これは私の失敗ではありませんが、初めてハーネスを使うとき、ママがやり方を間違えて毒ガスマスクみたいになってしまったこともありました。すぐに助けてくれるかと思ったのに、ママはクスクス笑って、写真まで撮り始めたのです。まったく、こっちの身にもなってほしいと思いました。

失敗も人(犬)生のいいエピソード。これからも失敗にめげずにがんばりたいです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

これは傑作(笑)。

ゆめちゃん最強。

だから、盗み食いしなければいいのに!それは、罠だから。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。息抜き(19) ゆめ(0)

私のうちの子が、高校入試の勉強をしていたときの話です。

数学の勉強は、問題集の250ページぐらいのものを中1から中3まで3冊やることにしました。

子供が、たまに、解説を読んでもよくわからないという問題があり、そのときは私も一緒に考えました。

解説をくわしく読めば、大体はわかるのですが、たまに、解説を読んでもわからない問題や、わかったとしてもテストのときにそういう問題が出たら時間がかかるだけだろうという問題もありました。

以前、公立中高一貫校の算数の問題集で、東大の数学の入試問題に出されていたものと同じ問題が出ていたことがありました。

解説を読めばわかることはわかるのですが、とても小学6年生が試験時間の中で解ける問題ではありません。

受験勉強というのは、ゴールの決まっている勉強です。

そのゴールとは、総合点をできるだけ上げることであって、頭をよくすることではありません。

だから、難問を解くために時間を費やすよりも、解けるはずの問題を確実に解く力をつけることが大事なのです。

私も、子供の勉強の難しすぎる難問については、「これは、できなくてもいい問題」ということにしていました。

こういう大局的な判断は、子供ではできません。

子供は、全部きちんと解かなければだめだと思いがちです。

しかし、受験の問題は、これは本当によくないことだと思うのですが、受験生に差をつけるための問題です。

だから、試験を出している先生方でさえ、短時間では解ききれないような量の問題が出されているのです。

受験勉強は、こういう受験問題の性質に合わせて、まず過去問の傾向を知ること、そしてこれまでに取り組んだ問題集を確実に仕上げることを目標にしていってください。

受験勉強は特にスピードを上げて解くことが大事なので、受験作文の勉強も、自分がいったん書いたものを同じテーマでスピードを上げて書き直すという練習をしていくことが大事です。

そして、書き直す前に、お父さんやお母さんが参加して、子供の書いた作文を一緒に推敲し、できるだけ完璧な出来の作文に仕上げるようにしておいてください。

(2021/10/16追加)

公立中高一貫校受検の冬に向けての問題集を追加しました。

https://www.mori7.com/teraon/jgkyouzai.php

(文系T、理系T、実戦編)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。受験勉強の仕方(0)