小1・2・3年生の3.4週と4.1週の長文は、そのほかの週の長文よりもやや難しい内容になっています。

暗唱がしにくいときは、字数を少なくするなど工夫してやってくださるようお願いします。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。生徒父母連絡(78)

英数国の勉強法(その2)

国語の勉強はコツがわかると点数が上がる面がありますが、コツだけで土台の力がないとやはり限界はあります。その土台の実力をつけるための方法は、やはり難しい文章を読むことです。

私が高校生のときの話です。当時、学園紛争が盛んで、政治や社会を論じる総合月刊誌が多数出ていました。「展望」「自由」「世界」などという名前からして硬そうな雑誌です。高校3年生のころは、こういう総合月刊誌を毎月何冊か買って読んでいました。すると、それまでも国語は比較的得意な教科でしたが、さらに国語の成績がよくなったという経験があります。現在そういう硬い雑誌には触れる機会があまりないので、やはり全国の入試問題の問題文を読書代わりに読むということがいちばん能率のいい勉強になると思います。

難しい文章を繰り返し読むという勉強法は、一見あてのない勉強のように見えます。それよりも、国語の問題集を解いていた方が、勉強をしているような感じがします。しかし、問題を解くための時間は、ただ文章を読むだけの時間の数倍かかります。問題を解くよりも文章を読むだけの方が密度の濃い勉強ができるのです。

また、全国規模の模擬試験があれが、その試験の選択問題を理詰めに解く練習もやっておくといいと思います。

英語の選択の問題は、国語の選択の問題と共通しています。特に、大学入試の英語の問題については、選択問題は半分以上国語力と言っていいと思います。

日本の高校教育は優れているので、高校時代は受験に関係のない科目でも満遍なく勉強しておくことがあとで役に立ちます。私が高校生のとき、物理の先生と相性が悪く、物理の勉強をあまりしませんでした。いま考えると、先生の好き嫌いと教科の好き嫌いを混同してもったいなかったと思っています。そのかわり、政経のおじいさんの先生が好きで、受験に関係のない科目でしたが、いちばん熱心に勉強をしていました。

高校時代に勉強したことは、社会人になると忘れてしまいますが、何かの拍子に必要になったときにそのころの教科書や参考書を読むと、すぐに内容を思い出します。

大学生の勉強のいちばんのポイントは、古典を読むことです。高校の社会科の教科書に出てきたような有名な人の本で、岩波文庫などに収録されているようなものを読んでいきます。もちろん岩波文庫以外にも古今の名著はいろいろなところから出ています。大学生のころは、古典のような遠回りの勉強よりも、入門書や概論書で手軽に幅広く勉強したいと考えがちですが、古典を読むことは、ものの考え方の骨格を作る上でとても役にたちます。社会人になると古典を読むような時間はなくなりますから、大学生の間にできるだけ原典と呼ばれる本を読むようにしていくといいと思います。

話が前後しますが、中学生の勉強法でおすすめの本は、「中学生の自宅学習法」(内藤勝之)です。これを読むと、読むだけですぐに成績が上がるような気がしてきます。勉強の基本が載っているので、高校生にも役立ちます。

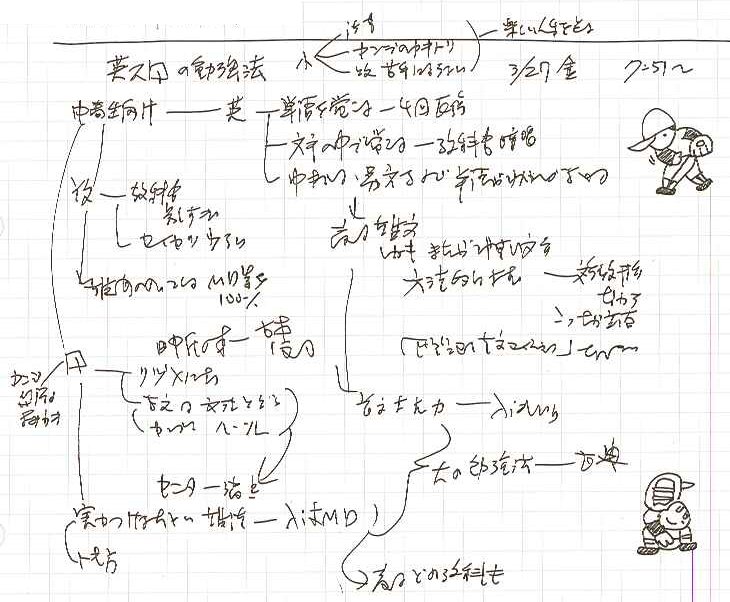

(この文章は、構成図をもとに音声入力した原稿をamivoiceでテキスト化したものです)

マインドマップ風構成図

記事のもととなった構成図です。

(急いで書いたのでうまくありません)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。勉強の仕方(119)

小学生の勉強で大事なことは三つあります。一つは読書です。本を読むことが楽しいという気持ちを小学生のうちに育てることです。もう一つは漢字の書き取りです。小学校の中高学年のころに習った漢字を間違えて覚えている大人がかなりいます。(私もそうでした^^;)小学校の6年間で覚える漢字は千字程度ですから、小学校時代の間にその千字の書き方をしっかり覚えておくと、あとで役に立ちます。三つめは算数です。速く正確な計算力をつけておき、少なくとも算数が苦手にならないようにしておくというのが目標です。

小学校時代は、勉強よりも大事なことがあります。それは楽しい人生を送る姿勢を身につけるということです。これはまたいつか述べたいと思います

中学生高校生の英語、数学、国語の勉強のコツを説明します。

英語は、受験がまだ差し迫った課題にならないころに、単語をしっかり覚えておくとあとが楽です。基本は単語帳で覚える覚え方で、4回ぐらい繰り返して覚えると定着するというルールがあります。受験までまだ時間がある長い休みの時期に、単語帳を1冊覚える勉強しておくと、その後の英語の勉強が能率よく進みます。いちいち単語を調べずに勉強していけるからです。

また、単語は文章の中で覚えると確実に定着します。教科書には必要な単語がバランスよく使われていますから、教科書の文章を丸ごと暗唱してその文章の中で単語の意味を覚えるというような覚え方をすれば、文法も単語も読解力も身につきます。

中学生のころまでは、課題となる文章がやさしいので単語の意味がわかればだいたい内容が把握できます。しかし、高校生になると、英語の文章自体が難しくなってきます。また間違えやすい文章が問題としてでてきます。そこで、単語をつなげて理解するだけでなく、文法的に読むことが必要になってきます。例えば、「ここは複数形だから、この動詞の主語はこっちではなくあっちだ」というような読み方です。この文法的に読む勉強の仕方で私自身が参考になったのは、「ビジュアル英文解釈」(伊藤和夫 駿台文庫)という本でした。英文を理詰めに読む読み方が載っていました。自分自身の高校時代にはこういう読み方をしていなかったのでとても参考になりました。

入学試験では、英語の長文を読む力が必要になってきます。難しい長文を読む力というのはやはり実際の入試問題の長文を読むのがいちばん能率的です。全国の入試問題の英語の長文を読む勉強していくと長文の読解に慣れてきます。

次は数学です。数学では、教科書に載っている問題は、一般に易しすぎ解説が少なすぎるようです。入試問題の難問が載っている問題集を1冊百パーセントできるようになるまで解くことが数学の勉強の中心になります。私が高校生のころは、数学の問題でできない問題があると1時間も2時間もひとりで考えていました。しかし、そういうやり方ではなく、できない問題は解法を見て理解するというやり方で問題を解く能率を上げていくのがいい方法です。解法見てもわからない場合は、すぐにわかる人に聞くという勉強法をしていきます。これで、数学は得意になります。

国語の勉強法は、田中雄二氏の「センター試験国語1・2」(三省堂)がとてもわかりやすい参考書でした。現代文については理詰めに解くことの大切さが書かれていました。古文と漢文については、必要最低限の文法と単語とルールを覚えておくという非常にシンプル内容でした。私がこの参考書を読んでセンター試験を解いてみると、実際にすぐに満点が取れました。この理詰めに解く現代文という解き方を教えると、ほとんどの子の成績が上がります。この本は教室に5冊ぐらいありましたが、高校生の生徒に貸出をしているうちに1冊もなくなってしまい、現在アマゾンの古本で18000円もします。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。勉強の仕方(119)

プログラミング言語では、関数の組み合わせからさらに発展して、複数の関数で作られたひとまとまりの機能をひとつの大きな部品として取り扱うようになっていきます。自動車を作る例にたとえると、一本ずつのネジのような小さな部品から自動車を作るのではなく、ひとまとまりの大きな部品であるエンジンやシャーシやボディなどをレゴのブロックのように組み合わせていくという作り方です。現在の自動車産業は、内燃機関としてガソリンエンジンを使っているので、レゴのように部品化することは難しい面がありますが、これが将来電気自動車になると、今のパソコンのようにいくつかの部品を組み合わせばだれでも作れるというようなものになると言われています。

関数を組合わせた大きな部品を使えるようになる段階が、数学では、個々の問題について解法のパターンを理解するという勉強に相当します。

国語では、より大きな思想を身につけるという勉強に相当します。つまり、哲学や済学などで古典といわれる本を読むことによって自分の思想の枠組みを作っていくというのがこの段階です。

この段階なると、理解すること自体に時間がかかるので、理解できなくはないが十分には理解していないという人も増えてきます。さらに、理解はできるが、自分では使えないというような人はもっと増えてきます。この理解度と習熟度が学力の差となって表れています。

思考力というのは、物事を構成する力です。人間個人の物事を構成する力というのは限られているので、あまりたくさんの関数を組み合わせるようなことはできません。それは、手足や目鼻の数が限られているのと同じで、ある程度以上の組み合わせになると人間の能力ではコントロールできなくなるからです。そこで、いくつかの大きな関数を組み合わせてさらに大きな関数のようなものをつくり、大きな仕事に対応できるようにするというのが、仕事を発展させる形になります。

このように考えると、勉強のできるできないの差には、いくつかの段階があることがわかります。一つは理解できるかできないかという差です。それは、やり方次第で誰でもできるようになります。

問題は、理解はしているが、使えるようにまだなっていない段階です。つまり、大事なことは、理解すると同時にその理解を反復して、自分で自由に使えるようにすることです。

そして自分で自由に使えるようになったあとに、さらに大きな理解に進んでいくという形で勉強が進んでいくのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。構成図(25)

新学期の教材発送が地域によっては遅くなりますので、4.1週の長文暗唱は、できる範囲でやっておいてくだされば結構です。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。生徒父母連絡(78) 暗唱(121)

4月から郵便局の集配体制が変わるため、「山のたより」の到着が1日遅れる可能性があります。

しばらく様子を見て、1日遅れが多くなるようでしたら、「山のたより」の発送自体を1日早めるようにしたいと思います。

根本的な問題は、郵便又はメール便によるやりとりがあるためですので、将来は、すべてウェブで完結するような形にしたいと思っています。

具体的には、

(1)生徒のみなさんは、手書きの作文をスキャナで読み取り、ウェブ上の「作文の丘」からアップロードする

(2)講師は、そのウェブ上の作文にウェブ上で添削し講評を書く

(3)生徒のみなさんは、山のたよりの講評や赤ペン添削をウェブ上の「山のたより」で見る

という形に、将来はしていきたいと思います。

今すぐ移行するのは難しいと思いますので、しばらくは現状の郵送体制でやっていきます。

なお、手書き作文のアップロードは現在すでにできるようになっていますので、作文を郵送するかわりにウェブからアップロードしても結構です。ただし、同じ週の作文を郵送とアップロードの両方で送信すると、先生が混乱しますので、ひとつの週についてはどちらか一方のやり方でお送りください。異なる週の作文は、異なる送り方をしても結構です。

この件に関するご意見ご要望は、父母の広場にお書きくださるようお願いいたします。

https://www.mori7.com/nohara/hubo/この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。

勉強の本質は似ています。それをプログラミングと数学と国語について説明します。

多くのプログラミング言語で最初に覚えるのは、「Hellow World!」という表示です。この言葉が表示できて嬉しいとなるのが、どの教科書でも最初の方に載っています。わけのわからないコマンドの列が、このように具体的な形となって表れるというところに、小さな感動があるのです。

プログラミングでは、やがていろいろなコマンドを使うようになります。プリントという命令や、「もし……ならば……する」という命令や、ループするというような命令です。

これが数学の場合は、計算の仕方や初歩のルールを覚えることに相当しています。

国語の勉強では、漢字を覚えたり単語を覚えたり基礎的な熟語を覚えたりするような段階がこのレベルです。この段階を、まるで自分の手足を動かすように自由に使えるように習熟することが小学校教育の目的になると思います。

やがてプログラミング言語では、さまざまなコマンドを組み合わせた関数を使えるようになります。これは、複数のコマンドを組み合わせてひとまとまりの命令を実行するという機能です。

例えば、長い文章からある特定の文字列を抽出してそれを他の文字列に置き換えるというような関数です。この関数を覚えることで、関数とルールを組み合わせるプログラミングができるようになります。プログラミングの世界では、「自分で車輪をつくる必要はない」ということがよく言われます。つまり、自分で関数という部品を作るのではなく、すでにある部品をうまく利用して、目的とする仕事をすることが大事だということです。

数学の場合は、この関数が公式や定理というものに相当します。計算の初歩のルールさえ知っていれば、そこから自分で公式や定理を考えだすことは原理的に可能ですが、みんなが独力で三平方の定理を考えだすというようなことでは、人間の文化は進歩しません。すでに考えられた公式や定理をうまく組み合わせて使うというのが数学の中段階の勉強の目標になります。

国語の世界では、この関数や公式や定理を覚える段階が、思考のパターンやことわざや名言を覚える段階に相当します。

この段階になると、理解はできるが、十分には使えないというような状態の人が多くなってきます。人間の能力は、だれでもほとんど同じですから、この段階を全然理解できないというような人はいません。時間をかけて説明されればだれでも理解できるが、それを自分の手足のように自由に使うことはできないということが学力の差となって表れてくるのです。

(つづく)

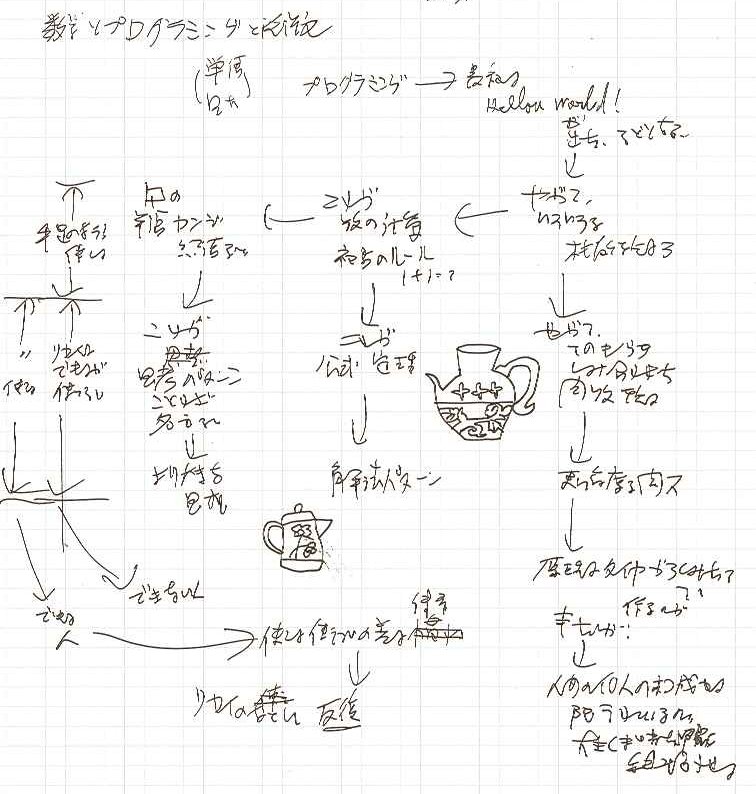

(この文章は、構成図をもとに音声入力した原稿をamivoiceでテキスト化したものです)

マインドマップ風構成図

記事のもととなった構成図です。

(急いで書いたのでうまくありません)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。