昔の大学入試は、一般入試がほとんどで、推薦入試というのはあまりありませんでした。

また、推薦入試よりも、一般入試に取り組んだ方が確実な学力がつくという考え方もありました。

入試勉強は、学力の土台を作る上で最も役に立つという考え方は、今でも成り立ちます。

しかし、近年の大学入試の仕組みは、大きく変わっているので、一般入試向けの対策と推薦入試向けの対策は、並行して考えていくいく方がいいようになっています。

日本では、どこの大学を出たかということで、就職の幅が決まります。

いい大学を出れば、就職できる会社の範囲は広くなりますが、そうでない場合は、就職できる会社の範囲は狭くなります。

人気のある大企業は、名前の通った大学の学生しか採用しません。

この日本のガラパゴス的な入試と就職の仕組みは、それなりに安定しているので、しばらくは変わりません。

しかし、今人気のある企業は、今がピークであることが多いので、数十年後には衰退する企業の枠に入ってしまうこともあります。

だから、いい会社に入るかどうかということは、途中の過程であって、最終的な結果とは考えないことです。

大きい会社の長所は、給与だけでなく研修機会や保養施設も充実していることです。

しかし、大きい会社の弱点は、一部の部署の仕事しかしないために全体的な経営の感じがつかめず、いざというときに会社をやめて独立するという展望が持てないことです。

小さな会社の場合は、経理にも商品開発にも営業にもすべてに携わることができるので、自分で会社を興(おこ)すという見通しも持てます。

会社を興す以外に、自分個人の才覚で世に出るという道もありますが、それはかなり不安定です。

自分で動かせる組織を持つことが、最初は苦しくても、長期的には最も安定した仕事の仕方になります。

子供たちの人生の目標の最も大きなものは、どういう仕事をするかということです。

どの大学に入るかということは、その途中の過程であって、ある意味で第二義的なものです。

だから、一般入試にしても、推薦入試にしても、どちらも選択できるような方針で勉強をしていくことがいいのです。

現在はネットワークの環境が充実しているので、人間は、学校に通わなくても十分な勉強をすることができます。

いい学校に入るということは、いい友達ができるという程度の意味しかありません。

しかし、ほとんどの生徒は、周囲に流されて勉強をするので、いい学校に入れば勉強する度合いが多くなるという効果はあります。

ただ、こういうこともすべて本人の自覚次第です。

自分で仕事を興す場合、大事になるのは、個性と情熱があることです。

学力はもちろん必要ですが、ほとんどの学力は、必要に応じてあとから伸ばすことができます。

あとからすぐには伸ばせないが汎用性が高いものは、哲学と数学と歴史とプログラミングと英語になると思いますが、英語は今後のAIの進歩によってカバーできるようになります。

学力は、知識として知っているのではなく、身体化して身につけておく必要があるので、そのためには時間のある学生時代に勉強しておくといいのです。

東洋経済オンラインに、現在の大学入試の特徴がわかる記事が掲載されていました。

「大学入試「激変」40代以上の親が知らない最新事情――偏差値が高くなくても一流大学合格を勝ち取る術」

https://toyokeizai.net/articles/-/661635この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。大学入試(14)

●子供たちの学習は、教わる教育から創造し発表する教育に変わっていく

●子供たちの学習は、教わる教育から創造し発表する教育に変わっていく

AIの進展によって、すでに答えのある知識を吸収しそれをテストのときに再現する学力は、重要度の低いものになりました。一般教養はある程度知っていれば十分で、それよりも大事なものは、答えのない問題を発見し、自分の個性を生かして創造し発表する学力です。

これからの子供たちの学力は、創造力と発表力の育成を中心に組み立てていく必要があります。

●5人の少人数クラスで、全員が学習に参加でき個別指導が受けられる

30人から40人の集団一斉指導では、生徒が発言する機会はほとんどありません。受け身で先生の話を聴く時間がほとんどです。しかし、1対1の家庭教師による学習では、他の生徒との対話や交流がありません。5人の少人数クラスでは、全員に発言する場があり、一緒に参加する友達との対話があり、先生の個別指導があります。

●毎週の読書紹介で、読書習慣がつき、読書量が増え、読書の質が高まる

毎週、授業の最初に全員の読書紹介があります。この読書紹介によって、本を読む習慣がつき、読書量が増え、読書のジャンルが広がり、読書の質が高まります。勉強は、その勉強した範囲の成績を上げるだけですが、読書は子供たちの本当の学力を育てます。

●全員に発表する機会があり、人前で自分の考えを述べる発表力がつく

言葉の森では、毎週の授業の最初と最後に、みんなの前で発表をする機会があります。

現在の大学入試では、総合型選抜と呼ばれる推薦入試が過半数になっています。推薦入試で評価される学力は、小論文の力と発表力です。いずれも長期間の蓄積が必要な学力です。

●自宅から、オンライン自習室に参加し、自分のペースで勉強ができる

学習の基本は、家庭での自学自習です。自学自習は、塾に行って教えてもらう勉強よりも密度が濃くなります。しかし、ひとりで行う勉強は、きっかけがつかみにくい面があります。

自宅から参加できるオンラインの自習室は、自学自習の支えになります。

作文

| 作文クラスは幼長から社会人まで、長期間続けられる独自の一貫指導を行っています。小学生のうちから、将来の大学入試小論文や、社会人になってから必要な論説的な文章を書く力をつけることを目標にした作文指導を行います。毎回全員が予習の発表を行い、その場で作文を書き出します。学年は、幼長~高3。大学生、社会人の方も受講できます。 |

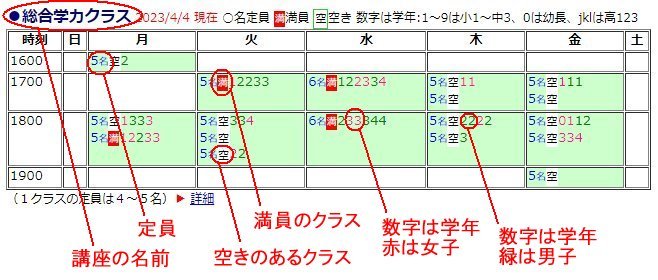

| 総合学力 | 総合学力クラスは、読書・国語・算数・暗唱・発表の総合学力をつけます。小学生の勉強は小5から難しくなるので、その前に、友達と一緒に学ぶ授業で、総合的な学力の土台を作ります。国語、算数は学年先取りの学習ができます。暗唱の勉強ができるのはこの講座だけです。学年は、幼長~小4。 |

| 国語読解 | 読解検定88点以上を目標に、読解力をつける独自の学習法で学びます。問題集読書の復読と読解検定の解説に取り組むことで誰でも驚くほど読解力が向上します。学年は、小3~高3。小学校低学年の方は、総合学力クラスの国語の授業として受講できます。 |

算数数学

| 1冊の問題集を、できない問題が1問もなくなるまで反復して学習します。小学生は標準問題集で学年先取りを目指します。中学生は発展問題集でやや難しい問題に取り組みます。小3~中3。小学校低学年の方は、総合学力クラスの算数の授業として受講できます |

| 英語 | 1冊の問題集を5回以上繰り返し読み込む学習をします。小4以上は、英文の音読暗唱を行います。教科書に対応した問題集と、英検5級~2級に対応した英検問題集のどちらも選択できます。学年は小3~中3。 |

創造発表

| 生徒の興味関心を学問に深め、学問を創造的に発表する講座です。取り組む課題は、理科実験・工作・自由研究など自由です。創造発表での学習は、自発的な学習姿勢、創造力、発表力を育てます。学年は小3~中3。小学校低学年の方は、総合学力クラスの発表の授業として受講できます。 |

| プログラミング | プログラミングは、社会に出てからも役に立ちます。Scratch、HTML、JavaScript、Pythonを学びます。HTMLは自分のホームページを作ることができす。それぞれの生徒が自分の進度に応じて学習するので、初心者から経験者まで参加できます。学年は小3~中3。総合学力クラスの発表の授業の中でひらがなScratchを発表することもできます。 |

●オンラインクラス一覧表(簡略版)の表の見方

https://www.mori7.com/mori/online_class.php?kid=all

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。言葉の森サイト(41) オンラインスクール(0)

●5月の受講料から、教科クラスの受講料を6,600円から7,700円に改定

5月の受講料から、国語読解、総合学力、算数数学、英語、プログラミング、創造発表の各教科クラスの受講料を、現行6,600円から7,700円に改定させていただきます

●5月の受講料から、教科クラスの受講料を6,600円から7,700円に改定

5月の受講料から、国語読解、総合学力、算数数学、英語、プログラミング、創造発表の各教科クラスの受講料を、現行6,600円から7,700円に改定させていただきます。

作文クラスの受講料は、現行8,800円のままです。

諸物価高騰の折、まことに申し訳ありませんが、よろしくお願い申し上げます。

●1週間の平均読書冊数は小学生3冊、中学生1冊。説明文意見文の本を

読書は、学力のもとになる読む力、考える力、感じる力を育てます。1週間の平均読書冊数は小学生3冊、中学生1冊と言われています(学校図書館協議会2022年調査)。物語の本だけでなく、興味の持てる説明文・意見文の本も読んでいきましょう。

●定期的に、作文字数、森リン点数、読検点数のランキング確認を

勉強は目標があると意欲的に取り組めます。字数、森リン点、読検点数のランキングを毎週又は毎月定期的に確認し、年間を通してランキングが上がるように勉強を進めていきましょう。

https://www.mori7.com/as/4463.html

●ニックネームの作成で、自分の場所がすぐわかるように

ランキングの名前の表示は、生徒コードのひらがな、又は、ニックネームになっています。自分のニックネームを4文字以内で決めておくと、ランキングやオンライクラス一覧表で、自分の場所を見つけやすくなります。

https://www.mori7.com/sato/hennkou.php

●作文はその日のうちに書き上げ、その日のうちに提出する習慣を

作文の勉強を長続きさせるコツは、その日のうちに書き上げることです。オンライン少人数クラスでは、全員が一斉に作文を書き始めるので、未提出がほとんどありません。勉強は、毎週コンスタントに続けていくことが大事です。その日のうちに書き上げる習慣を作っていきましょう。

●作文の勉強で大事なのは、家庭での事前の対話と読書

作文力の土台となっているものは、日常の経験と対話と読書です。特に小学生の作文は、家族と対話をすることによって、実例と感想が豊かになります。事前に作文の題材に合わせた似た例を家族で話しておきましょう。

●塾が忙しくなっても、作文は高校生まで続けておくとあとで役立つ

受験のために勉強が忙しくなっても、作文と読書の時間は、短い時間になっても確保しておきましょう。長く続けたことは、必ずあとで生きてきます。作文は、大学生や社会人になっても役に立つ本質的な勉強です。

●中学生の家庭学習の平均は平日1.5時間、土日2.5時間

中学生の勉強の中心は、家庭学習です。1日の平均勉強時間は、平日1.5時間、土日2.5時間と言われています。定期テスト対策は2週間前から始めると安心です。中学生向けの勉強法の本を読み、自分なりの学習計画を立てていきましょう。

●中学生の勉強の教科の重点は数学。1冊の問題集を完璧に

中学生の勉強で、最も差がつく教科は数学と英語です。いずれも、1冊の問題集を5回以上繰り返し、できない問題が1問もなくなるまで取り組めば成績が上がります。毎日の勉強時間を決めて勉強を進めていきましょう。

●創造発表は、新しい未来の勉強――インプットよりもアウトプット

これからの学力はインプットよりもアウトプットです。日本では、インプット中心の入試が続いていますが、世界の標準は、個性や創造力や主体性というアウトプット中心の入試に移行しています。創造発表クラスで、創造力と発表力を育てていきましょう。

●プログラミングは、女子も楽しめる勉強――ホームページの作成も

プログラミングは、誰にとっても必要な技術になります。プログラミングクラスでは、Scratchというビジュアルプログラミングから始めて、HTML、JavaScript、Pythonと学習を進めます。発表と交流を中心に、自分のペースで学習できる少人数クラスのプログラミング学習です。

●これからの勉強は少人数クラスでの交流と個別指導

これからの学力で大事になるのは、知識を吸収して再現する学力ではなく、自分から創造し発表し他の人と対話をする学力です。

オンライン少人数クラスでは、全員に発表の機会があり、先生による個別指導の時間があります。だから、主体的な学習ができるのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。生徒父母連絡(78) 生徒父母向け記事(61)

●動画:https://youtu.be/txkv0qX8PWw

●動画:https://youtu.be/txkv0qX8PWw

私(森川林)が、40年ほど前に、作文教室を始めたときに思ったのは、「国語の勉強を教えるような教室にはしない」ということでした。

そういうことは、誰でもやれることだと思ったからです。

しかし、あとで、そうではないことがわかりました。

国語を教える教室というのは、ほとんどなかったし今もないからです。

国語教室以上に、作文教室というのは、当時どこにもありませんでした。

だから、言葉の森が日本で初めての作文教室でした。

始めたばかりの作文教室の生徒は、どの子も優秀な子ばかりでした。

勉強には余裕があるから、新しい面白いことをしてみたいという子供たちが多かったからです。

言葉の森は、作文の勉強を教える教室ではなく、作文を通して創造力や思考力を育てる教室としてスタートしたのです。

今、そういう当初の理念に戻って考えると、これからの教育は、教える教育ではなく創造する教育でなければならないと、改めて思い直しました。

これまでは、言葉の森も、勉強を上手に教えることに目を向けていましたが、上手に教えることは、今後ChatGPTによってカバーされるようになります。

国語も、算数数学も、英語も、ChatGPTが、それぞれの生徒に応じた的確なアドバイスをしてくれるようになるのです。

個人指導という言葉は、集団指導に対する新しい概念として広がっていましたが、その個人指導も、今後は時代遅れになります。

ところで、ChatGPTには、すぐに後続の大規模言語モデルの仕組みが次々に出てくるはずですから、以下、ChatGPTではなくより広範なAIという言葉で呼びます。

AIの発達によってなくなる職業には、今後、教師の仕事も入ります。

答えのあることを教えるというのは、しかも、その子の理解度に応じて気長に教えるというのは、AIの最も得意とすることだからです。

未来の子供たちは、自宅で、AIに教えてもらいながら、小中高の学年に必要な基礎学力を学ぶようになります。

これまでの学校で残るものは、友達との交流、先生との対話になります。

勉強の中身は、人間が教えるよりもずっと的確にAIが教えてくれるようになるからです。

そのときの学習の形態は、オンラインの少人数クラスになるというのが、私の予測です。

30人の集団指導でもなく、マンツーマンの個人指導でもなく、4~5人の同レベルの少人数のクラスで発表と対話と交流を行うことが学校の役割になるのです。

では、そのときの学校での教育の中身は何になるかというと、それは吸収と再現の対極にある学習、つまり創造と発表です。

これからのオンライン少人数クラスの学習の中心は、作文、プログラミング、創造発表など、少人数の創造と発表と対話と交流のあるものになっていきます。

そして、国語、算数数学、英語などの教科の学習も、やはり発表と対話が中心になっていくのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。ChatGPT(0)

●動画:https://youtu.be/84kq0RtwPGw

●動画:https://youtu.be/84kq0RtwPGw

日本ディープラーニング協会の講演で、東大大学院の松尾豊教授が、「大規模言語モデルを自ら開発するには、数百億円もあれば同じようなものが作れる」と述べていました。

同じものを作るだけなら、もっと安くつくれるそうです。

中国では、すでに独自にChatGPTと同じようなシステムを開発しています。

それは、中国の国内だけの情報に限定したデータベースにするためです。

ChatGPTのデータベースのほとんどは、英語圏の情報だと言われています。

日本が、日本独自のデータベースを加味して、日本人が使える日本版ChatGPTを開発する必要があります。

アメリカでは、ニューヨーク教育局が学校におけるChatGPTを禁止しました。

日本でも、教育に携わる人の多くは、同じことを考えると思います。

夏休みの宿題の読書感想文などは、ChatGPTでいくらでも作ってもらえるからです。

しかし、問題は、ChatGPTにあるのではなく、ChatGPTで代替できるような教育をこれまで行ってきたことにあります。

これからの教育は、ChatGPTの利用を制限する教育ではなく、ChatGPTを活用する教育になる必要があります。

国語、算数数学、英語などの教科の勉強は、ChatGPTが個人の家庭教師がわりになります。

先生が教える教育は、いずれ姿を消します。

作文、プログラミング、創造発表の学習は、ChatGPTが生かせる分野です。

創造的な学習を支えるツールとして、ChatGPTが活用できるからです。

春期講習の創造発表クラスで、今年はディスカッションの講座を設けました。

参加した中学生たちは、難しいテーマにも関わらず、それぞれ独自の意見を述べていました。

ChatGPTは、こういうディスカッションの司会役としても、又は、もうひとりの参加者としても使えるようになります。

人間が行うのは、知っている知識を披露することではなく、問題を発見し、新しい創造を生み出すことです。

こういう将来の展望を考え、日本も早急にChatGPTと同じシステムを独自に開発する必要があると思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。ChatGPT(0) 未来の教育(31)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。プログラミング教育(5)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

泥団子を作りました。水が少ないとあまり土が固まらず、また多すぎるとベタベタになるので水を調節しながら作りました。

最後にピカピカパウダーを丁寧に薄く付けて磨き上げました。

泥団子は面白いです。

発表室に入れておいてください。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。総合学力クラス(0) 創造発表クラス(0)

春期講習は、それぞれのクラスの発表室に、授業の内容を入れる予定です。

中根が担当する10:00の「春講創造発表(小学生の図工理科)」、11:00の「春講創造発表(中学生のディスカッション)」は、新しい試みなので、先に説明します。

●小学生の図工理科

「小学生の図工理科」は、図工理科掲示板などを参考に、自由に、図工、理科実験、調査研究をして、その結果を発表してください。

https://www.mori7.com/ope/index.php?k=122

(図工理科掲示板はオンラインクラス一覧表の「春講創造発表クラス」のタイトルから行けます)

創造発表は、チャレンジすることが大事ですから、結果がうまくいかなかったり失敗したりしても、それ自体が発表になります。

今年の夏休みに、たぶん自由研究コンテストなどがあります。

https://kids.gakken.co.jp/jiyuu/contest2022/

発表は、自由研究コンテストなどの練習として行っていくといいと思います。

発表の方法は、次のような形でお願いします。

1)ノート見開き2ページぐらいにまとめて写真を撮り、発表室にアップロードする(ページ数は多くてもいいです)

2)パワーポイントを作り画面共有でみんなに見せる

3)写真や動画をGoogleフォトにアップロードする

4)動画をYouTubeにアップロードする

動画は、スマホでも撮れますが、Zoomの個人アカウントを取得しレコーディング昨日を使って作成することもできます。

●中学生のディスカッション

主に時事的なテーマを中心に、2000字程度の文章を2本から3本読みます。

それぞれの文章を読んだあと、1人2分程度意見を述べ、そのあとディスカッションをします。

テーマの文章は、言葉の森の課題長文や、「2023年の論点100」(文藝春秋社)などから選びます。

高校入試、大学入試レベルの文章が多くなります。

課題の文章は、随時「創造発表掲示板」及び、そのクラスの発表室にアップロードします。

https://www.mori7.com/ope/index.php?k=sh

「創造発表掲示板」は、オンラインクラス一覧表の「春講創造発表クラス」のタイトルから行けます。

【課題の文章の例】

■わずか一粒の種から(me2-1.4週の長文から)

【1】わずか一

粒の種から一万個以上もの実をつけたトマトの

巨木がある。遺伝子

組み換えなどの新しい技術により、このようなトマトができたのかと想像されるかもしれないが、そうではない。

このトマトは、一本の根幹から何千もの枝が分かれて、トマトの実を結ぶ。【2】最も多いときで、一万個以上が実るというから確かにすごい。その秘密は、太陽の光と、水と空気の

恵みを

充分に受けて土なしで育てるところにある。水中の養分を補えば、根の部分は水中に

浸しておくだけで

栽培できるのである。

【3】つまり、植物がその成長能力を最大限に発揮する上で、土は不要ということなのだ。

むしろ、土に根を生やしているがために、

潜在的な成長能力は一定に

押さえつけられている。一万個も実をつけるトマトは、実際、土とは

無縁である。【4】これが、植物の成長にとって理想的な

環境だというのである。

将来、人類が地球を出て、宇宙で生活するためには、このような

栽培法が、どうしても必要となる。この

巨大なトマトの木は、生き物にはまだまだ私たちの知らない、無限とも言える可能性が秘められていることを、見事に示した。

【5】一方、科学用語のひとつに、「最適規模・最適値」という言葉がある。ある

環境の中の最適な数や量のことで、自然界は、非常にうまくこの最適規模を守っている。(中略)

この観点からすると、一

粒の種から一万個も実をつけるのは本当に良いことなのか。

【6】個別にその植物だけを取り出して考えると、問題は解きほぐせない。大地、植物、光、水、大気という自然界全体の成り立ちを視野におさめて、初めてひとつの答えが導き出される。

【7】植物は、大地に根を生やし、成長して実をつける。その樹液や花のみつ、木の実などを食べて生きる虫や小動物がいる。それを食べる動物もいる。死んだ動物は土にもどり、

微生物によって分解され、植物の養分となる。【8】こうして

巧みな

循環がなされているからこそ、自然界は過不足なく成り立つのであって、何処かの

連鎖が断たれると、問題が生じる。

木を切りすぎると動物もいなくなり、大地は

枯渇して

砂漠化す∵る。一

粒の種だけが無際限に

繁殖すると、全体が危機に

瀕する。

【9】このように見てくると、

普通のトマトが、一

粒の種から一万個も実をつけないのは、土によって本来の成長をじゃまされているのではなく、生態系全体の中での適正な成長規模を守っているからだとも考えられよう。【0】

遺伝子情報としては、一万個を実らせる能力を

書き込まれているのだろうが、ぎりぎりまで発現させることは通常ないのである。

複雑な生命体は、私たちの想像を

超える潜在能力を持っているとみてよい。しかし、生物

相互のかかわり合い、生物と自然とのかかわり合いの中で、能力の発現は一定に保たれる。つまり、生態系という高いレベルの有機的な

秩序が保たれていくために、最適値がある。

この生物の中に人類も

含まれる。科学・技術を発達させ、際限なく生産の拡大を図るだけでは、人類はいつか

行き詰る。そして、次の世代に大きな負の遺産を残すことになる。

人間は、限度を

超えて物が増えた分だけ、心が貧しくなり、

寂しくなっていくのではないか。それを解決するには、人間の

慎みが必要である。

先ごろ、ノーベル平和賞を受賞したケニアの女性

環境保護活動家ワンガリ・マータイさんが、日本語の「もったいない」をエコロジーの言葉「モッタイナイ」として世界に

紹介したように、「

慎み」も新時代の人間の生き方を表す世界の共通語「ツツシミ」となるよう広く伝えていきたいものである。

「モッタイナイ」は単に物を節約することではないし、「ツツシミ」は欲望を消極的に

抑えることではないだろう。

この言葉の背後には、人類を

含めた生物が、大自然の

偉大な力「サムシング・グレート」により生かされているということに対する感謝の気持ちが

込められている。

(

村上和雄の文章による)

■メタバースは脳化社会の到達点 養老孟司(文藝春秋オピニオン 2023年の論点100から)

メタバースと聞くと革命的な未来世界を想い描く人が多いらしい。でもテレビからパソコンやスマホへと移り変わったのと似たようなことで、とくに革命的な変化が生じるわけではなく、その意味では過去の延長になる。

テレビが徹底的に普及して日常生活がテレビ漬けになった時代に育った子どもたちが大学生となり、その連中を教えていた私は、「しらけ世代」という言葉を知って、なるほどと思ったものである。子どもたちが夢中になって見ているテレビの中の世界は、脚本の都合によってのみ進行してしまう。主人公が危険な目に遭っていても、そこにはどうにも手が出せない。自分のすることは、どんなに頑張っても、その世界になんの影響も与えない。つまり自分には関係のないこととして、「しらける」しかない。次の世代でゲームが大流行したときに、そりゃ当然だと感じた。テレビでただ見ていた世界にやっと「自分の手が出せる」状況が来たからである。

メタバースはいわばその完成形で「手を出す」どころか、丸ごとテレビの世界に入ってしまうんだから、完成形というしかあるまい。これこそ脳化社会の到達点であろう。

私が研究者になりたてのころ、大学に動物実験棟ができた。私の研究室にはまだエアコンがないのに、動物実験棟は冷暖房完備、餌と水は常時供給される。私はへそ曲がりだから、そんなところに飼われているものは動物じゃないと真剣に思って、自分の研究対象を野生の動物に変えた。現代の実験研究者として挫折のはじまりである。

テレビがテレビゲームになり、次にメタバースになるのは必然であろう。なにをいまさら、という感がないではない。いわゆる現実の世界とメタバース世界の違いはなにか。落合陽一流に言えば、質量のある世界とない世界であろう。質量による制限を取っ払った世界、それは意識が理想とする世界である。

そこに入ったヒトは動物実験棟の実験動物と同じである。意識的にコントロールされた環境で、「自由に」さまざまな行動をする。メタバースの世界は行動心理学者の理想の世界でもある。頭の中でなにを考えていようが、特定の条件下で特定の行動が起きるとわかればいいからである。メタバースは、ヒトの世界をコントロールしようとする人たちにとって、最高のデータを供給することになろう。いまのビッグ・データも使えないではないないが、厳密性が不十分なのである。ただしこれはメタバースの悪用の典型だと私は思う。メタバースは実用に使ってはいけないのである。文学や芸術と同じジャンルに属するものだと私は信じるからである。

質量のある世界にはたとえば重力定数のような制限が存在する。メタバースであれば、定数の値をどうにでも定められる。簡単に月世界に行けるのである。

現在メタバースを制約しているのは、質量のある世界、つまりハードである。現在の機械はまだ無細工で重いし、扱いにくい。これが軽量化して、現在のスマホ程度のものになるなら、メタバースは世界を席巻するはずである。好むと好まざるとにかかわらず、世界がメタバースに向かっていくのは、さまざまな意味で必然であろう。人類の歴史観を変える

私自身がメタバースに関わろうと思ったのは、未来と同時に過去を考えたからである。老人なら当然のことである。十月にはラオスの森を取材したが、現在の自然破壊はとどまる所を知らない。ラオスの森もいつ消えてなくなるか、知れたものではない。その保全を叫んだところで、だれも聞いてくれるはずがない。自然破壊の根源はもっと深い所にあるからである。それならその記録を一部なりとも後世に残したい。百年後にラオスの森を散策出来たら、後世に対するよい贈り物にならないか。

メタバースでお爺ちゃんが孫と一緒に近所を散歩する。二人が見る風景は、お爺ちゃんがかつて見たものである。いまはすっかり変わってしまったとしても。こうした試みが進めば、人類の歴史観がやがて変わるであろう。歴史を作っていくのは、常人の日常であり、政治家や大先生の作為ではない。日常の積み重なりが歴史の必然を作る。

このようにメタバースは単に未来を拓く存在というだけではない。現に我々がやっていることを、違う視点から見直させてくれる。私は世界をより深く理解させてくれるものとして、哲学や科学ではなくメタバースに期待している。したがって、これがなんらかの「実用」に使われることを警戒している。当初は金になるからやる、という傾向が出ることは当然予期できる。やがて問題点が頻出するであろうという予測もできる。その意味で現在の文学や芸術と似たような地位に置かれることが望ましい。どちらも人と世界を変える力をもってきたが、それが本来ではなかった。むしろただひたすら人生を豊かにしてきたのである。どの分野もそこに集中して生きる人がいるが、やがてメタバースもそうなるに違いない。

スマホのように使える簡易なハードの実用化はここ二、三年のうちだと言われている。とはいえそれは私にはわからない分野である。どうせそうなるだろうと勝手に考えている。これは期待というより必然であって、いうなれば、そうなるに決まっているからである。

文学も芸術も、金にならないわけではない。しかしそれはあくまでも結果としてであって、本来はお金が目的ではないのは当然のことである。メタバースに関して、いまなにか言うとしたら、言いたいことはそれだけである。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。春期講習(0)