https://www.amazon.co.jp/dp/4323010583/

https://www.amazon.co.jp/dp/4323010583/

小学3年生ぐらいからの生徒に、「この本、おもしろいよ」と「宇宙人のいる教室」を渡すと、ほとんどの子は、熱中して1日で読み終えてしまいます。

この本は、学校図書館協議会の課題図書にも取り上げられていたことがないので、知らない人も多いと思いますが、小学生にはおすすめの本です。

内容は、人間の弱さ、優しさ、協力、自然の美しさなどの深い内容が、物語として読みやすく書かれています。

物語文の役割は、その本の内容に引き込まれる経験をすることです。

物語の中に没入することによって、感動や共感という気持ちが育ちます。

説明文の役割は、ものごとを理由、原因、方法などの構造としてとらえる理解力を育てることです。

読書には、どちらも必要です。

ただ、世の中には、読みやすい物語文の本の方が圧倒的に多いので、家庭での読書は、説明文に重点を置くぐらいにして読んでいくといいと思います。

オンラインクラスで、生徒全員が毎週行う読書紹介で、いい本がよく紹介されていますが、そのクラス内の人しか知りません。

そこで、今度、学習記録の中に、読書紹介の欄も設けるようにしたいと思います。

本の書名だけでなく、おすすめ度などの情報も入れられるようにすれば、みんなの参考になります。

たまに、「勉強が忙しくて本を読めない」という人が、ごくたまにですが、います。

中高生は、定期テストの2週間前からは、読書をいったん休んでもいいのですが、その期間以外は、原則として毎日読書をしておく必要があります。

毎日の読書のページ数は、小5以上は50ページ以上です。

また、読書は、何冊か並行して読み、1冊が飽きたら、別の本に切り替えるというふうにして読んでいくといいです。

その際、読みかけのページに小さい付箋を貼っておくと、すぐに続きを読み始められます。

生徒のみなさんは、勉強よりも読書を優先するぐらいの気持ちで毎日の読書に取り組んでください。

▼参考記事

「付箋読書の仕方(何冊もの本を並行して読む)」

https://www.mori7.com/as/1367.html

▼小さい付箋(コクヨ タックメモ 付箋超ミニサイズ)

https://www.amazon.co.jp/gp/product/B000NNPYOG/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1

▼参考記事

「東北大学 川島隆太教授 インタビュー「読む&書く」からこそ学びは深くなる」

https://www.hj.sanno.ac.jp/cp/feature/201911/08-02.html

====引用ここから====

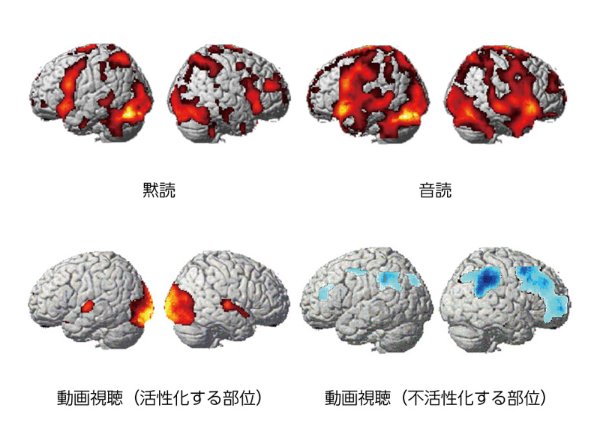

活字を黙読すると、後頭葉や側頭葉、頭頂葉をはじめ、左右の前頭前野が活性化する。音読する場合は発声とその音声を耳で聞くことを伴うため、黙読のときに活性化する部位に加え、聴覚野なども活性化する。音読は大脳の70%以上の神経細胞が働く、脳のトレーニングに最適な方法の1つと言える。動画視聴中は主に視覚や聴覚に関わる後頭葉と側頭葉が活性化する一方、前頭前野の働きは低下しており、脳はリラックスしている状態になっている。

====引用ここまで====

動画をみても頭はよくならないが、本を読めば頭がよくなるという話です。

ただ、音読は負担が大きいので、問題集読書のような場合だけに限り、普通は黙読で読んでいくといいと思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

この本教えていただき、私も友人に勧めて、友人の子も読んで、またそれをほかの人に勧めてました!

ありがとうございます。

この本は、結構内容が深いので、読んだあとも印象にのこりますよね。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。読書(95)

白バラ

●動画:https://youtu.be/97hCChl3yAU

白バラ

●動画:https://youtu.be/97hCChl3yAU

※この記事は、最初の部分を「国語読解掲示板」に書きました。

https://www.mori7.com/ope/index.php?k=45

====国語読解掲示板からの引用

読書感想文コンクールが今年で終わる、というのは、決して大げさな言い方ではありません。

普通に考えれば、そうなります。

例えば、読書感想文コンクールに入選した作品のいくつかが、ChatGPTやBardを使って書かれたものだったとした場合、コンクールの意味がなくなってしまいます。

同じように、大学のレポート提出も、会社のエントリーシートも、意味がなくなります。

マスの参加者を対象に、リアルな場ではないところで、不特定多数の生徒を選抜をするということ自体が、ある意味で不可能になっているのです。

変わらなければならないのは、教育の側です。

最もあてになるものは、その場のリアルな対話か、その参加者の過去の実績です。

過去の実績は、今後、ブロックチェーンで保存できるようになるので、過去の実績はその人の本質と結びつく形で残るのです。

しかし、もっと大事なことは、教育の概念を変えることです。

▽参考記事

【夏休み2023】第69回青少年読書感想文全国コンクール課題図書一覧

https://resemom.jp/article/2023/05/18/72171.html

====引用終わり

さて、では、変わらなければならない教育の概念とは、どういうものになるかということです。

現在の教育は、顔の見えない不特定多数を前提としています。

確かに、30人学級や40人学級であれば、先生は一応みんなの顔は見えます。

しかし、生徒の成績を順位や偏差値で評価するとき、そこでは子供の顔は見えなくなります。

カンニングが起こるのは、生徒が自分を不特定多数の一人と考えているときです。

感想文コンクールで、ChatGPTを利用して書き上げようとする人出てくるのも、それは、自分を不特定多数の一人だと考えているからこそ、そういう発想が生まれるのです。

もし、これが5人程度の互いに顔の見える少人数のクラスであったとしたら、カンニングやChatGPTによる盗作は生まれません。

なぜかというと、一人だけズルをすることは、格好悪いことであるだけでなく、意味のないことであると思うようになるからです。

人間は、人間の関わりの中では、普通に人間らしく生きることができます。

しかし、人間の関わりのない機械的な環境で、任意の一人として生きるとき、狭いエゴで生きるようになるのです。

読書感想文に教育的な意義があるとしたら、それは少人数のクラスで感想文の練習として行われるときです。

もし、そこで誰か一人がChatGPTを使ってうまく感想文を書いたとしても、それに気がついたとき、みんなはただ笑うだけです。

「おまえ、そんなことやって上手に書けて面白いの?」

だから、誰も不正なことをする気にはなりません。

自分自身の向上のために勉強するという原点が残るだけだからです。

大事なのは、顔の見える人間的なつながりの中で教育が行われるということです。

今の教育は、人間のつながりのない中で行われています。

インターネットとITテクノロジーは、それを能率のよい教育として加速させています。

優れた授業の動画を低価格で配信し、定期的にテストを行い、個々人の苦手な分野をAIで抽出して再テストを行うという流れは、能率のよい教育の典型です。

今、生まれている教育系ベンチャーの多くは、そういう方向を目指しています。

しかし、人間の最も重要な本質は個性です。

その個性は、同じようにそれぞれの個性を持つ数人の友達や先生やその他の人と接する中で磨かれていくものです。

その磨かれ方には、もちろんプラス面だけでなくマイナス面もあります。

いわゆる悪友や反面教師という役割の人とのつながりもあるからです。

しかし、そういうつながりの中でこそ、人間は自分らしい個性を伸ばしていけるのです。

これが、ChatGPTなどのAIテクノロジーを超える、新しい教育の概念です。

AIは、教育の脇役です。

人間のつながりの中で行われる教育が本筋なのです。

この新しい教育の概念は、言葉だけでは実現できません。

概念を実現させる器としてのプラットフォームが必要です。

それが、オンライン少人数クラスのプラットフォームです。

オンラインでロングテールを利用できることと、5人以内の少人数で全員がつながりを持てることと、クラスという単位で永続性があることが、このプラットフォームの条件です。

話は変わりますが、読書感想文コンクールがなくなることに伴って、学校から毎年夏休みに出される無意味な感想文の宿題もなくなると思います。

また、税金とか人権とかいうテーマの作文の宿題もなくなると思います。

作文や感想文は、宿題やコンクールとしてではなく、少人数クラスの授業として行っていくものです。

人間のつながりの中で、自分の言葉で文章を書くからこそ勉強の意義があるのです。

ところで、話はまた少し変わりますが、読書感想文コンクールを主催している学校図書館協議会の課題図書は、例年、とてもいい本を選んでいます。

出版社の持ち回りになっているという批判もあるかもしれませんが、全体に良書を選んでいます。

過去の課題図書のリストは、子供たちの本選びの参考になります。

https://www.j-sla.or.jp/contest/youngr/pastbook/612015.html

しかも、昔の課題図書は、中古でたくさん出ていますから、多くが1円(送料250円)で購入することができます。

図書館やブックオフでもすぐに見つけることのできるものが多いと思います。

課題図書は、感想文を書くためにではなく、読む本の参考として活用していくといいのです。

▼「桃太郎」を例にした感想文の書き方

https://www.mori7.com/as/1314.html

▼読書感想文の書き方——小学校低・中学年の感想文

https://www.mori7.com/as/537.html

▼読書感想文の書き方——小学校高学年の感想文

https://www.mori7.com/as/538.html

▼読書感想文の書き方——中学生の感想文

https://www.mori7.com/as/539.htmlこの記事に関するコメント

コメントフォームへ。

ChatGPT時代には、大勢の人数の中から一人を選ぶとか順位をつけるとかいうこと自体の意味がなくなってきます。

ChatGPTによる作品を認めた場合、その作品を評価するのもChatGPTのようなAIになれば、機械が機械を採点するというやや滑稽な状況が生まれます。

すると、人は、次第にそういうことに興味を持たなくなります。

そのときに人間の興味として残るのは、自分自身の幸福と向上と創造と貢献です。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。読書感想文(19) 教育論文化論(255)

ガクアジサイ

●動画:https://youtu.be/nxiulFnu9cg

ガクアジサイ

●動画:https://youtu.be/nxiulFnu9cg

オンライン少人数クラスの教育というのは、言葉の森が初めて始めたことなので、ほかに比較できるような教室はありません。

オンライン少人数クラスの教育は、集団一斉指導の教育ではありません。

しかし、単なる個別指導の教育でもありません。

それらの教育とは異なる、生徒どうしの発表と交流、生徒と先生の対話を中心にした5人以内の少人数クラスでの教育です。

これまでの勉強スタイルの多くは、生徒が教室で先生の話を聞き、そのあと家庭で行う宿題を出され、時どき教室でテストをされるというかたちでした。

この従来の教育には、三重の無駄がありました。

第一は、先生の話を聞く授業は、わかることもわからないこともひととおり聞かなければならないという無駄です。

勉強は、参考書や問題集を自分のペースで進めた方がずっと能率がいいのに、授業では最初から最後まで先生の話を聞かなければなりません。

私は、小学校高学年のころ、授業が退屈で、教科書にずっと落書きを書いていました。

そのときの担任の先生は、後に校長先生になるとてもいい先生でした。

しかし、私は授業を聞いているだけの時間が退屈で仕方なかったのです。

今も、このように感じて授業を受けている子供たちは多いと思います。

第二は、学校から出される宿題は、その多くが無駄だということです。

できることを何度もやらされる一方、できないことも通り一遍でしかできません。

自分で判断して、できない問題を中心に自習をすればいいことを、人に指示されて全員一律の宿題をやらされるのですから、時間がかかるだけでそのわりに中身はあまりありません。

宿題が必要なのは、自分で勉強できない生徒だけでいいのです。

第三は、単なる評価のためだけのテストという無駄です。

テストは、過去の評価のためのテストでなく、未来の指導のためのテストであるべきです。

しかし、今のテストは、結果を評価するためだけのテストになっています。

そのため、重要なことをテストするよりも、生徒が間違えやすいことを中心にテストをするという本末転倒のテストになっています。

テストの目的は、点数をつけることではなく、100点が取れるまで指導することにあります。

だから、点数をつけることはゴールではなく、指導のスタートです。

答えのあるテストは、100点が取れるまでやることが当然なのです。

授業の無駄、宿題の無駄、テストの無駄という現在の教育の三重の無駄は、今の教育体制のもとでは解決できません。

教える先生の工夫では、この無駄の多い教育を変えることはできません。

根本的に、教育のプラットフォームと、教育に対する考え方つまり教育観を変える必要があるのです。

オンライン少人数クラスの教育は、友達と一緒に行う学習を基本としています。

それは、5人以内という人数を限定したクラスだからできる学習です。

オンライン少人数クラスでは、読書紹介とか、一人一言の時間とか、先生のちょっとした雑談とか、勉強の中身とは一見関係のない無駄に見える時間があります。

しかし、それらは無駄ではありません。

生徒が身につける勉強の中身は、家庭での自主学習によるものです。

授業での先生の役割は、生徒の家庭での自主学習の状況をチェックし、必要に応じてアドバイスをし、生徒たちが自由に発言できるクラス作りをすることです。

そのときに、ひとつのクラスで友達と一緒に勉強しているという環境が必要になるのです。

子供たちが成長したときに残るのは、友達と一緒に勉強した経験と、家庭で行った自主学習の蓄積です。

学習とは、知識をブロイラーのように詰め込むことではなく、人間の経験として身につけることです。

人生の一部として身につけた学習が、生きた学習になるのです。

教育は、生身の人間の関わりの中で行われる必要があります。

少人数クラスの学習は、集団一斉指導の学習とも個別指導の学習とも違います。

しかし、この新しい学習スタイルは、まだ十分に理解されているとは言えません。

教える先生の側も、つい昔ながらの一斉指導や単なる個別指導の教え方になりがちです。

また、保護者の方も、生徒がお喋りばかりしていて無駄の多い授業だとみなしがちです。

しかし、このオンライン少人数クラスの教育が、これからの新しい教育の姿です。

AI時代に、勉強のスタイルと勉強の目的は大きく変わります。

与えられた知識を詰め込み再現する教育から、新しいものを創造し発表する教育に変わるからです。

その新しい教育のひとつの姿が、言葉の森のオンライン少人数クラスの教育なのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。オンライン教育(0) 教育論文化論(255)

ハクチョウソウ

ハクチョウソウ

保護者懇談会で、低学年の生徒の保護者の方から、「授業のあと、くたびれて書き終えられないので……」と相談がありました。

小学校高学年や中高生でも、そういう人がいると思います。

したがって、翌日中に書き終えて送信するということにしたいと思います。

しかし、「今日はできないから、いつかやる」ということは認めません。

必ず授業中に書き出して、その日か、翌日の間に書き終えて送信するというふうにしてください。

中学生、高校生は定期テストと重なるときがあると思います。

その場合は、

・休むか、

・他のクラスに振り返るか、

・時間を15分とか30分とか区切って、要約と感想だけでまとめるとか、

いずれかやりやすい形を工夫してください。

作文は、長い勉強なので、無理をせずに続けていくことが大事です。

細くても長く続けていれば、それに比例して必ず上達します。

上達の目安は、字数点と森リン点の推移です。

作文の点数推移のページで、グラフが右肩上がりになっているかどうかを確かめてください。

https://www.mori7.com/oka/sk_tenn.php

字数は、年間100~200字増えていることが上達の目安です。

字数は、小6以上で、コンスタントに1200字以上書けるようになることが目標です。

森リン点は、年間2ポイント上昇していることが上達の目安です。

森リン点は、小6以上で、平均的に86点以上になることが目標です。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。作文教育(134) 生徒父母連絡(78)

ナミアゲハの幼虫

●動画:https://youtu.be/yTtkD8BVhEw

ナミアゲハの幼虫

●動画:https://youtu.be/yTtkD8BVhEw

つい言ってしまうのが、否定する言葉です。

「ちゃんと勉強しなきゃだめじゃない」

「しない」「だめ」というダブルの否定の言葉を聞いて、「よし、がんばろう」と思う子はまずいません。

そういうときは、

「勉強すると、こんないいことがあるよ」

という言い方をすればいいのです。

ただし、子供を誘導するためにこういう言葉を使うのではありません。

明るく楽しく暮らしていくために、日常会話の端々で肯定的な言葉を使うということです。

注意されたり否定されたりして育った子は、それなりにいい子になります。

だから、ある程度の注意は必要です。

しかし、その度合が強いと、その子の生き方が萎縮したものになります。

つまり、失敗しないこと、注意されないことを中心に生きるようになってしまうのです。

子供が音読をしているとき、近くで聞いているお父さんやお母さんは、ついひとこと注意をしたくなると思います。

それが、多くの子供が音読を嫌いになる原因です。

どんな下手な読み方をしていても、そこで、うそでもいいから、お父さんやお母さんが、

「音読、だんだん上手になってきたね」とか、

「難しい文章をよく読んでいるね」とかいう言葉掛けをするのです。

すると、不思議なことに、何の注意もしないのに、だんだん音読が上手になってくいきます。

肯定的な言葉掛けをすると、その言葉に一致する方向に現実が動いていくのです。

「うそでもいいから褒める」これが、子育てのキーワードです。

ただし、繰り返し言いますが、これは子供を誘導したりコントロールしたりするためではありません。

生きていることは、基本的に肯定的なことだと伝えるための声掛けなのです。

▽参考記事

「「やる気のない子」と叱る前に親ができる10の事 「指示・命令・脅迫・説得」で人は動かない」

https://toyokeizai.net/articles/-/674443

子育ての上手なお母さんは、自然にやっていることです。

全部読む必要はありませんが、次の言葉は覚えておくといいと思います。

====引用

(1)(一歩先のことを伝える)【例:早く起きなさい→ご飯できたよ】

(2)「やる気になる時間帯と場所を見つけてみない?」

(3)「まずは1つ(1分)だけやってみたらどうかな?」

(4)「別にいいんじゃないやらなくても」

(5)「いい感じだね?」

(6)「ありがとう、嬉しい、助かった!」

(7)「着実に前進しているね?」

(8)「どちらからやる?」

(9)簡単、簡単!

(10)「ヒントは〇〇」「制限時間30秒ね」【クイズ化する言葉】

====

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

あと、言わない方がいい言葉のひとつは、でも。

子供が何か言ったら、まず、「へえ、そうなんだ」と聞いてあげることです。

「でも、なんとかでしょ」「でも、それは……」などと言うと、話が発展するよりも縮小します。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。子育て(117)

犬も人間も年を取ると筋力が落ちるようです。

私が(いやいや)散歩をして(させられて)いるとき、あまりにゆっくり歩くので、道行く人が「がんばって!」と声をかけてくれることがあります。

そんなとき、少しだけファイトが湧きますが、基本的に自分のペースは崩しません。

私は、元々無理をしない性格なのです。

昨日は、美容院→診察の日でした。定期的に巡ってくる最悪の日です。

ママは、私の後ろ足の筋力の衰えについて獣医さんに相談していました。

私は、獣医さんのアドバイスを他人事のように聞いていたのですが、急に待合室の真ん中で屈伸運動をさせられる羽目になって焦りました。

獣医さんは、私の後ろ左足を手で押さえ、反対の手で右後ろ足を上下に動かしました。

こうすると筋肉がつくそうなのです。

私は、マッサージはいいけど、屈伸運動は嫌だなあと心の中で思いました。

案の定、家に帰ると、その屈伸運動をやらされました。

ママは、まだ慣れていないので、苦心しているようでした。(一応ダジャレね。)

これが毎日続くのかと思うと気が重いのですが、ママは自分のスクワットだって続かないのだから、私の屈伸運動もそのうちうやむやになるのではないかと期待しています。

「継続は力なり」ならぬ「継続はお蔵入り」!

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。息抜き(19)

△2018年のサマーキャンプより

サマーキャンプは、2019年まで実施していましたが、2020年のコロナ騒動から休止していました。

昨年2022年は、キャンプを実行する予定で募集しましたが、ちょうど8月にコロナのピークが来るという見込みになったので、途中で休止を決定しました。

これまでのサマーキャンプは、東京駅から新幹線で那須塩原駅まで行くようにしていましたが、今後は、新宿から高速バスで直接、那須合宿所の近くまで行くことを考えています。

しかし、まだコロナの余波があるようで、高速バスの運行が限られているようです。

したがって、利便性と安全性を考え、2023年のサマーキャンプは、休止にしました。

今後、状況が変われば実施することがあるかもしれませんが、当面は2023年は休止ということでご了解ください。

実は、サマーキャンプは、子供たちと保護者と講師との交流があり、とてもいい思い出になるのです。

そのかわり、子供たちの集まりですから、いい出会いもあるかわりに、ちょっとしたトラブルもあります。

しかし、それらのトラブルも含めて、リアルな体験は、オンラインでは体験できないものですから、子供たちの成長にとっていい経験になります。

合宿所のある那須は、水の豊富なところで、近くにはいろいろな生き物がいる水たまりや、小さい子供でも遊べる浅くて広い川もあります。

できるだけ早く、サマーキャンプが再開できるようにしたいと思っています。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。合宿(14)

チガヤ

●動画:https://youtu.be/6Ha9LqMiNjE

チガヤ

●動画:https://youtu.be/6Ha9LqMiNjE

言葉の森で、低学年の総合学力クラスの子を教えていると、低学年の子供だけあって、その子の個性がよく出てきます。

いちばん顕著なのは、授業の終わりの「一人一言」という自由な発言の時間です。

このときに、喜んで自分のことを言う子がいます。

こういう子は、自由にのびのび生きていると言っていいと思います。

しかし、自分のことを言わない子がいます。

自分の個性が出ないようなことを、いつも言う子がいるのです。

なぜ個性を出さないかというと、私は、人に注意されることを避けているからではないかと思います。

間違ってはいけないから、正しいことだけを言わなければならないと考えているようなのです。

成績のよさと、自分を出さないことは、一致していることが多いです。

その背景には、きちんと子育てをしているお母さんがいると思います。

きちんと子育てをしているので、子供もきちんとしていて成績もいいのです。

しかし、その分、お母さんに注意されることのないように先回りして無難なことしか言わない生き方を身につけたように思うのです。

私は、子供はワイルドに生きるのがいいと思っています。

自分から進んでいろいろなことをやってみて、失敗したり、成功したりという経験が大事です。

人に指示されたとおりにやっていれば、失敗はほとんどありません。

しかし、そのかわり自分で成し遂げたという喜びもあまりありません。

湯川秀樹氏が、好きな数学をやめて物理学に転向したのは、数学の先生が、先生の教えたとおりの方法で解かなければ答えが合っていても×にするという教え方だったからです。

その数学の先生は、それなりに考えてやっていたことでしょうから、それはそれでいいのです。

しかし、才能のある人は、決められたやり方でやるよりも、自分らしいやり方でやりたいと思うのです。

子供をきちんと育てることが大事なのは、小学2年生ころまでです。

小学3年生になったら、次第に、親の言うことよりも、自分で判断して行動するように仕向けていくことです。

指示に従うよりも、自分で考えて行動する方が大事だということを教えていくのです。

私は、日本のガラパゴス入試が、子供たちを指示待ち人間にしているように思います。

決められたとおりに能率よくやらなければ成績は上がりません。

自分らしさを抑える方が、能率はいいのです。

しかし、その能率のよさは尊重しつつも、能率に負けない主体性を育てていくことが大事だと思います。

▽参考記事

「問題を与えられないと解けない…日本の「受験秀才」が実社会で成功しない根本原因」(野口悠紀雄)

https://president.jp/articles/-/69314

====引用

……「問題を発見する能力」は、学校教育ではなかなか訓練できません。その結果、受験秀才は、問題が与えられればそれを効率的に解けるのですが、どんな問題に取り組んだらよいのかが判断できないのです。

しかも、問題に答えがあるとは限りません。答えがない問題を捉えてしまう危険があります。

これらについての勘を養うことが重要です。それは、受験に必要な能力とは違うものです。

受験秀才はそれができず、「指示待ち人間」になってしまう危険があります。これが受験秀才の最も大きな問題です。このため、受験で成功しても、人生で成功するとは限りません。

====

野口悠紀雄さんは、東大の工学部で学び、その後、アメリカの大学で経済学を学んだ人ですから、受験秀才と言ってもいいと思います。

しかし、野口さんの書いている本を見ると、すべて独自の考え方で、まだ誰も言ったことのない話を展開しています。

だから、受験秀才をはるかに超えた人なのです。

その野口さんの言っていることは、やはり説得力があります。

私は、受験秀才は、クイズ番組のような分野に向いていると思います。

しかし、クイズ番組でいちばん強いものは、これからはChatGPTになります。

人間は、クイズ番組を超えなければならないのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。子育て(117) 小学校低学年(79)