これまでの学校の役割は、人類が獲得した膨大な知識を順序よくかみ砕いて教えるということでした。例えば、足し算を学んだあとに掛け算を学ぶ、ひらがなを学んだあとに漢字を学ぶ、というような流れが作られていれば、学び方はスムーズになります。

もしこれを独学で学ぶとすると、足し算の前に掛け算を学ぼうとしてしまったり、ひらがなの前に漢字を学ぼうとしてしまったりすることも起こります。それは、能率が著しく悪いので挫折の可能性も高まるということです。

そこで、教育を担う制度として学校が必要になったのですが、この必要というのはあくまでもやむを得ず必要になったということです。その自覚がないと、勉強というのは習わないとできない、先生に教えてもらわないとできない、というような錯覚に陥ってしまいます。

湯川秀樹は、5、6歳のときの家庭教育で、論語の素読(そどく)をさせられました。これは、ひらがなを教えたあとに漢字を教えるというな段階的な方法ではなく、最終的に学んで欲しい原文をそのまま直接に教えるという乱暴な方法でした。しかし、そこには、途中の過程はともかく、とりあえず丸ごと把握してしまえば、結果は同じになるという発想があったのです。

山に登るのに、なだらかに迂回して登る軟弱なコースと、何しろ最短距離で登る直登(ちょくと)に近いコースとがあります。この直登コースの方法論が、丸ごと身につける学力なのです。

(つづく)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。教育論文化論(255)

貝原益軒は、暗唱の方法として、100字の文章を100回というやり方を提唱しています。

しかし、現在はどこの家庭にもタイマーがあるので、「正」の字を100回書くよりもタイマーで10分間計った方が楽だと思い、言葉の森では、100字を10分間(回数にすると約30回)暗唱するというやり方にしています。

しかし、タイマーがない状態で暗唱することもあると思います。そのときの簡易カウンターの作り方を以前HPに載せました。

今回、自分で字数の制限のない暗唱に挑戦してみたとき、タイマーよりもこの簡易カウンターの方がやりやすいことがわかりました。

そこで、簡易カウンターの図を再掲します。チラシの紙などを使って作ってみてください。この折り方でやると、片道15回往復30回で、ちょうど100字の文章を往復の30回音読すると10分ほどの時間になります。回数で数えた方が早口で言うようになるので覚えやすいという効果もあります。

※もっとセンスのいい簡易カウンターを考えたら教えてください。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。暗唱(121)

現在の教育の問題は、教育の方法が複雑化しすぎているところにあります。

この複雑化というのは、教育以外の分野にもあります。近代の医療は、特定の現象に名前をつけて特定の対策をセットにする形で問題の解決を図ってきました。これは、デカルトの「問題点を細分化して考える」という分析の方法で、これが有効な時代も確かにありました。しかし、現在はその弊害の方が大きくなっているように思います。

というのは、医療において、医学が発達し、治療法が改善され、病名や原因などがより詳しくなっているにもかかわらず、ある時期から病人が減らなくなってきたからです。現在ではむしろ、医療費の上昇に反比例する形で病人が増えている感じさえあります。

教育においても、様々な教材が開発され、様々な教育方法が生まれていますが、ある時期から、子供たちが賢くならなくなったようです。そのうち、教育費の上昇に反比例する形で学力低下が広がっていくのではないかと思います。

これらの原因の根本にあるのは、複雑化です。教育では、細かい教科や単元に分ける教え方でなく、もっと学問の根本に立ち返る必要があるのです。いわば、ソクラテスやプラトンの時代の学そのものを学ぶというような姿勢を見直す必要があるのではないかと思います。もちろん、人によって得意な分野や好みの分野を研究することは大切ですが、その前提として、総合的にあらゆる分野に精通しているということが必要なのではないかと思います。

教育の複雑化というのは、年々、教科書に盛り込まれるべき内容が多くなるというところにも見られます。大学でも、細分化された隣接分野で対話が困難になるというような状況が生まれているそうです。しかし、これはやはり不自然なことです。学問の複雑化に人間が対応できないのは根本的に何かが間違っているのです。

(つづく)

(この文章は、構成図をもとに音声入力した原稿をamivoiceでテキスト化したものです)

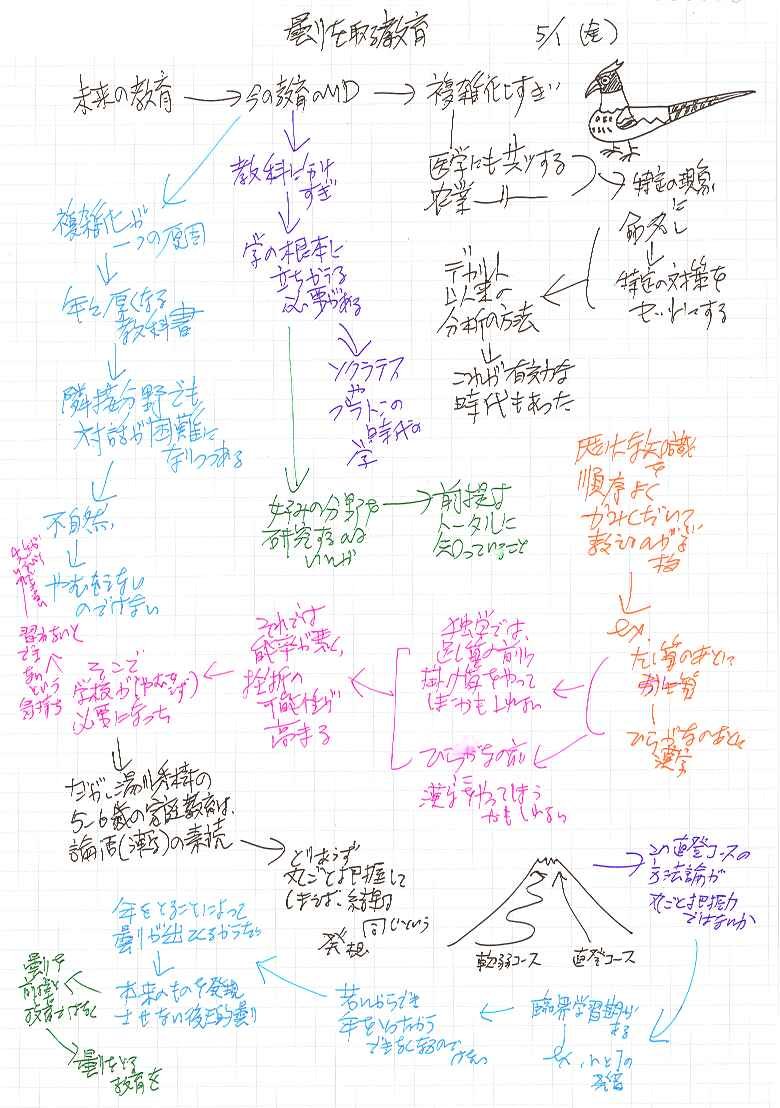

マインドマップ風構成図

記事のもととなった構成図です。

(急いで書いたのでうまくありません)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。教育論文化論(255)

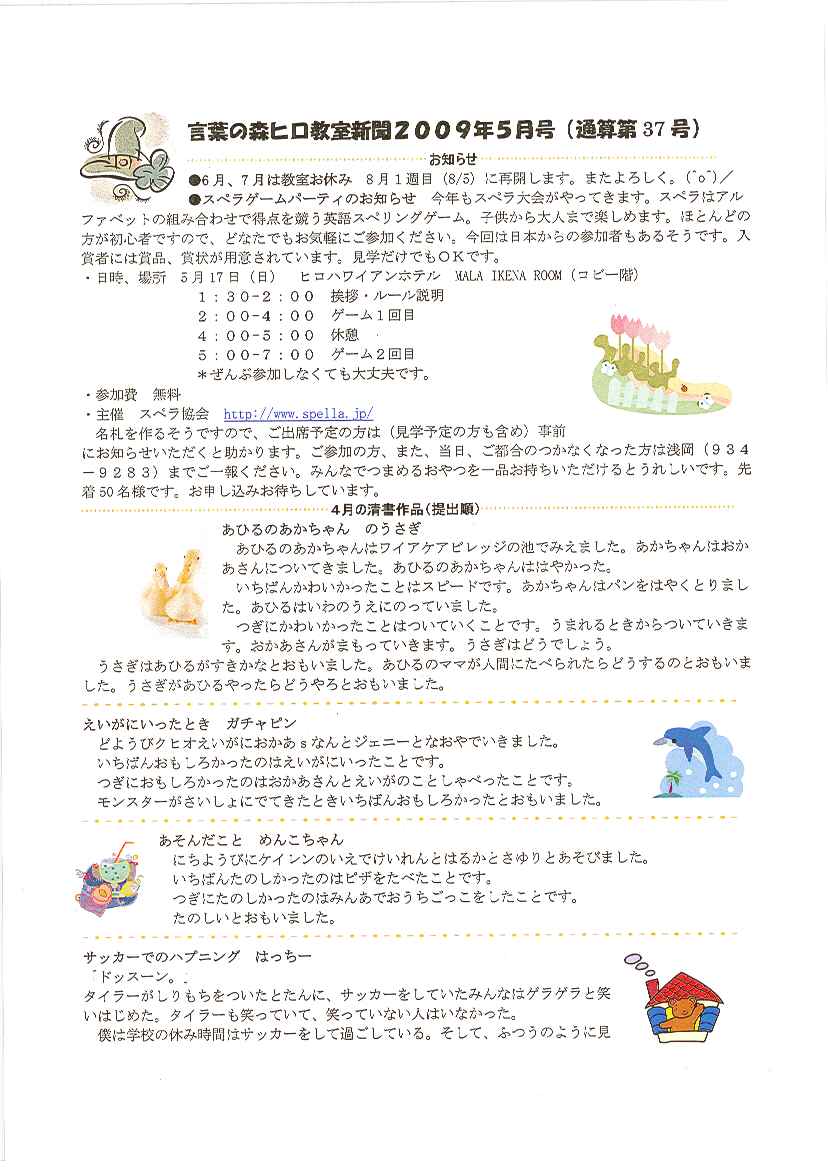

ハワイで作文教室を開いている「あお」先生から、教室新聞が届きました。

ハワイにお出かけの際は、お立ち寄りください。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。友達サイト(7)

「汝自身を知る」ことは、作文の勉強にも当てはまります。

人間の考えは、頭の中で考えているだけではまだ不完全です。現実に文章にしたり音声にしたりすることによって、初めて現実的なものとなります。この文章化されて表に出てきたものが自分自身の一つの面です。自分の書いた文章によって、自分自身を再確認するというところに文章を書く意義があります。

しかし、自分自身を再確認するというのは、単なる出発点です。この出発点を土台にして、新たな創造が始まるというのがいちばん大事なのです。

これは、作文を書く前の構成図について、よりはっきりした形で言えます。構成図を書くというのは、自分の頭の中にある考えを全部出していく作業です。テーマに関連して思いついたことを次々と書いていくと、自分自身の考えが客観的にわかってきます。そして、その考えた結果としての構成図を見ていると、自然にそこから新しい考えが湧き出てきます。

人から教えてもらった考えではなく、自分の中から湧き出てきた考えは、その真実性に確信が持てます。だから、文章を書く練習をしていると(それは日記のようなものでも言えると思いますが)、その人の考えはどんどん個性的になっていくのです。

さて、さらに話を広げて「汝自身を知る」ということで、歴史の勉強を考えてみます。

学校で学ぶ歴史は、世界史の勉強と日本史の勉強に分かれています。昔、私が高校生のころは、社会全体にインターナショナルな雰囲気が強く、西暦と元号を比較すると西暦の方が先進的で元号は古臭いという感覚を多くの人が持っていました。その結果、私は、受験の科目として自然に日本史ではなく世界史を選びました。たぶん、多くの人がそういう感覚を持っていたと思います。

しかし、現在はむしろ、ローカルのよさを見直そうという時代です。西暦と元号で言えば、日本にしかない元号を大事にしようという考え方です。世界史と日本史で言えば、日本人はまず足元の日本史を学ぶべきだという考えです。

「葉隠」という本の中に、次のような文章があります。「世界にはいろいろ歴史の本があるが、この藩の人は、この藩の歴史だけを知っていれば何も困ることはない」(意訳)。これは、ある意味で物事の本質をついています。

世界史と日本史で言えば、日本人はまず日本の歴史をしっかり学んでいれば、それを世界の歴史にも当てはめて考えることができるということです。また、日本人の多くは、これから日本の社会で活躍するはずですから、その足場となる日本の歴史を学んでいくことが役に立つということです。

日本史の勉強には、もう一つ大きな役割があります。それは、日本史を学んでいると、日本人のほとんどが、古事記や日本書紀の世界にまでつながる家の歴史を持っていることがわかるということです。小学生のころ、苗字によって源氏か平家かを分ける遊びが流行ったことがあります。乱暴な分け方にも見えますが、これも根拠がないわけではありません。

世界中の民族で、この日本人のように先祖のルーツをたどれる長期の平和な歴史を持っている民族はほとんどありません。日本史を学ぶということは、単に歴史の知識を学ぶことだけではなく、日本人としての自分自身を知るということにつながります。

そして、自分自身を正確に知れば、人間には自ずからそのよいところを伸ばし悪いところを直すという自然の力が働き出します。外国のよいところを学んで、それを外科手術や投薬治療のように外から日本の社会に当てはめようとするのではなく、日本の歴史の中から湧き上がるものによって自然によい方向に向かうという発想がこれからもっと必要になってくると思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。作文教育(134)

「汝自身を知れ」というソクラテスの言葉は有名ですが、この意味を深く理解している人は少ないと思います。私は、この言葉を、すべては自分の中に答えがあるということとして考えています。

例えば、「読書百遍意自ずから通ず」という言葉があります。つまり、何度も繰り返して読んでいけば自ずからわかるということです。この自ずからわかるような能力が、人間の中にはもともと備わっているのだと思います。

沖縄の方の水泳の教え方で、子供を船から海に落としておぼれそうになったら引き上げるというやり方があるそうです。ちょっとかわいそうですが(笑)。何度もおぼれそうになっては引き上げられているうちに、自然に泳ぎ方を覚えてしまうというのです。これも、人間にはもともと泳ぐ能力があり、それを思い出せば自然に泳げるようになるということです。

尿療法という健康法があります。自分の尿に含まれている自分自身の情報を知ることによって、病気などが自然に治癒の方向に向かうというのです。これも人間の体の中にある自然治癒力が、自分自身を知ることによって最適の状態で活性化するということなのではないかと思います。

Oリングテストという方法も、人間の筋肉の中に自ずから自分にとってよいものを感知する力があるということを示していると思います。

もっと身近な例でいうと、私たちはオレンジを見れば自然に唾液が出ます。これは、努力をして身につけた能力ではなく、もともとあらかじめ自分の体の中に、オレンジという状況に対応する能力として備わっているものです。

実際に遺伝子工学のレベルでも、同様のことが証明されています。病気などになったときに、どのようにして身体がその病気に対応するかというと、その病気を治すことに対応したDNAの情報が読み取られて必要な酵素などが合成されるのだそうです。つまり、新しく何かを作るのではなく、すでに自分の中にある情報をただ読み出すだけというやり方で、生物は外界の変化に対応しているのです。これは、身体の外から薬を与えたり手術をしたりするような方法とは180度違う発想で、もともと人間に備わっている自然治癒力を活性化するという考え方です。

話は少し脱線しますが、声にはその人のそのときの感情が載っているそうです。これを利用して、声で感情を読み取るソフトが開発されました。ということは逆にいうと自分の声をずっと聴いていると、そのときの自分の感情が把握されて、その感情を最もよい状態に修正するような力が人間の中にあるのではないかとも思えてきます。念仏を唱えるなどということの中には(私はやりませんが)、実はこういう効果もあるのではないかと思います。しかしこれは単なる仮説です。

さて、「汝自身を知れ」は、作文の勉強についてもあてはまります。

(つづく)

(この文章は、構成図をもとに音声入力した原稿をamivoiceでテキスト化したものです)

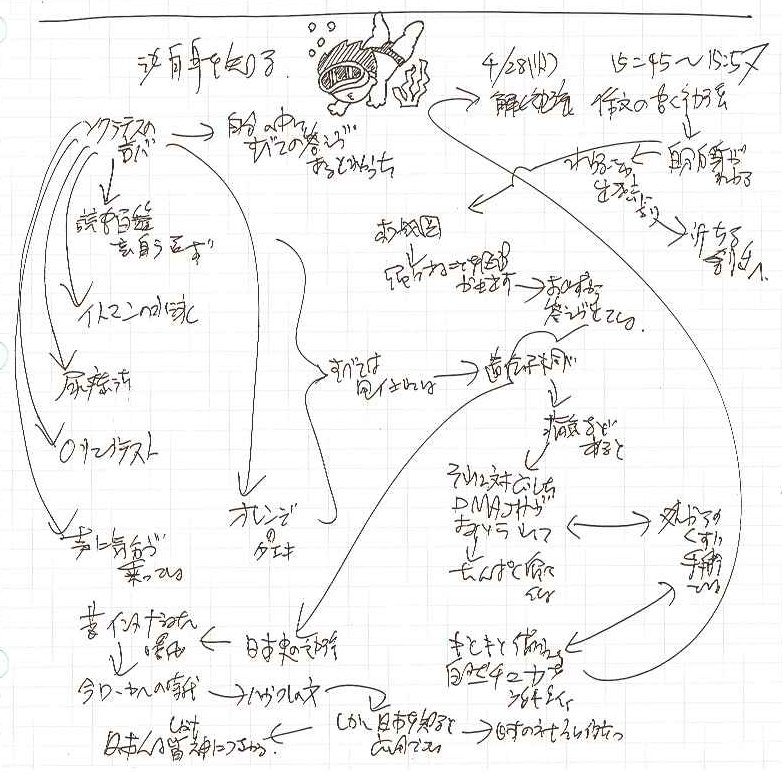

マインドマップ風構成図

記事のもととなった構成図です。

(急いで書いたのでうまくありません)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。作文教育(134)

高校生と大学受験生の連休中の勉強について説明します。

高校1年生、高校2年生は、まだ受験という差し迫った目標がないので、ある程度時間的な余裕があります。この時期に、空いている時間をどのように有効に使うかというと、一つは読書です。勉強や受験には関係ないように見える読書にたっぷり時間を割いておくとあとで必ずよかったと思うときが来ます。もう一つは、英単語です。高1や高2の時間のあるときには、あまり考えずに進められる勉強として英単語の暗記をしておくと、高校3年生なって受験勉強に突入したときに勉強がはかどります。いちいち辞書を引かずに英語の勉強を進められるからです。第3は、苦手科目に集中することです。夏休みの1ヶ月間苦手科目に取り組めば、ほぼ必ずその科目は得意科目になります。

高校3年生の受験生にとって大事なことは、三つあります。

第一は、赤本や青本などで志望校の過去問を必ずやってみることです。もちろん、志望校の過去問を解く実力はまだありません。教科によっては全然できないものもあります。しかし、答えを書き込みながらでもその過去問をやっておくと、問題の傾向や性格が必ず分かってきます。問題の傾向や性格が分かってから進める勉強は、一般的な勉強よりもはるかに能率がよくなります。普通の高校生は、ただ漠然と勉強して最後の仕上げとして過去問をやるというような発想で勉強しやすいのですが、これ全く逆です。できなくてもいいから、まず過去問をやって、その過去問の傾向に合わせた勉強をしていくというふうに考えるのです。しかし、実際には高3の初めの時期に過去問に取り組むような自覚的な高校生はほとんどいません。したがって、ある程度強制的に家庭で過去問に取り組む時間を確保しておく必要があると思います。予備校などで、なぜ過去問を早めにやらせないというと、生徒が過去問をやって個別の学校や個別の自分の実力について相談されても一斉指導のスタイルでは対応しきれないからです。

第二は、ほかの人の合格体験記を読んでおくことです。特にその学校が自分の志望校と同じであれば、参考書や問題集や勉強の仕方で参考になる例が多数載っています。情報時代には、そういう先人の知恵を生かしておくことが大切です。

第三は、その合格体験などの記事を元にして、自分なりによいと思われる参考書や問題集をまとめ買いすることです。今はインターネット書店があるので、必要な本が時間をかけずに手に入るようになっています。そこで、自分でいいと思った参考書や問題集を一つの教科について複数買っていきます。そして、その教材が届いたら試しに数ページやってみて、自分にとっていちばん相性がいいものをメインの教材と決めます。メインの教材はこれから1年間つきあうのですから、手触りやレイアウトの好みなど感覚的なものが意外と重要です。そして、その参考書や問題集を、わからないところがなくなるまで5回ぐらい繰り返し読むような予定で勉強を進めていきます。数冊を80パーセント仕上げるのではなく、1冊を100パーセント仕上げるというのが勉強の鉄則です。

これからの1年間は、過去問をときどき解き直し、過去問で勉強の軌道修正をしながら勉強を進めていってください。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。受験作文小論文(89)

以前、作文に関する図書を紹介したことがあります。(2008年12月28日の記事)

今回は、ここの図書について、その内容を紹介したいと思います。(紹介は順不同)

「最強作文術」(直井明子著)

理論的によく整理されている本です。書く前の材料集めと、材料集めのための対話を重視している点が特徴です。

教材の中心になっているスターシートは、子供向けのマインドマップ、あるいは、枠組みつきのマインドマップと考えていいと思います。

子供向けのマインドマップという点で、親子の対話のきっかけを作りやすいと思います。一般の作文指導などでよく行われる構成メモよりも書きやすい形式になっています。

課題に対応したスターシートが用意されているので、誰でも手順に沿って教えられるという形になっています。そのかわり、新しい課題に対応するためには、新しいシートを用意しなければならないところが、準備に時間のかかるところです。また、小学校高学年まではこの形で指導できても、中学生や高校生の指導はまた形を変える必要があるのではないかと感じました。

枠組み付きマインドマップという点では、構成があらかじめ指示されているので、誰でもすぐに書き出すことができるという点が利点です。しかし、これはこのほかのすべての教材について言えることですが、教材をあまり準備してしまうと、その教材がないと勉強が始められないということになる可能性があります。

また、構成を指示する方法は、作文を書きやすくする方法にはなりますが、思考の内容を深めるためには逆に枠組みがない方がいいのではないかと思いました。

「親子で遊びながら作文力がつく本」(松永暢史著)

この本のポイントは、(1)片っ端からメモを取る、(2)先生や親が褒めて引き出す、の二つです。シンプルですが、作文の指導でいちばん大事なことが書かれています。

著者は読書感想文という宿題について批判をしています。確かに夏休みなどに行われている読書感想文の宿題は、教育的意義があまりなく、かえって作文嫌いの子供を作っている面があります。しかし、著者の書いている読書感想文対策は、やや乱暴で、感想文の宿題はその本の解説を抜粋して仕上げてしまえとなっています(笑)。忙しい人には、これも一つのやり方になると思います。言葉の森でも、小学校低学年の感想文は子供に苦労して書かせるよりもお母さんが全面的に手伝ってあげるように話しています。しかし小学校5年生以上の感想文は、指導の仕方によっては教育的な意義のあるものが書けるので、学年によって対応を変えていくといいのではないかと思いました。

「ちびまる子ちゃんの作文教室」(貝田桃子著)

これは、楽しく読める本です。ちびまる子ちゃんの漫画が理解を助ける形で、わかりやすく書かれています。子供がこの本を自分でどんどん読んでいき、作文や国語の参考書代わりに使えるような形になっています。作文の書き方だけでなく、手紙の書き方、俳句の書き方、新聞の書き方、感想文の書き方、敬語の使い方など、文章を書くことに関する国語の知識が幅広く説明されています。内容はバランスよく密度も濃いので、子供向けの国語作文の知識に関する良書と言ってもいいと思います。

「樋口裕一のカンペキ作文塾」(樋口裕一著)

これは、新聞社から出されている本で、新聞の記事を参考に意見文を書いていく練習になっています。時事問題で出された課題を自分なりに考えるという設定で書く練習しています。

小学校高学年ぐらいで、社会問題に関心のある子にとっては、面白く読み進められる本です。文章の書き方は、あらかじめ型を作って進めるというところに力点が置かれています。意見文は、一般的な課題の「漫画を読むのはよいか悪いか」のようなものでも書けますが、このように新聞記事を話題にすると、親子の対話が盛り上がるということがあります。学校などである話題を決めて考えさせ、家に帰って両親と話し合いをさせてから意見文を書かせるというような使い方もできると思いました。

「松永式作文練習ノート」(松永暢史著)

「親子で遊びながら作文力がつく本」本よりも5年ぐらいあとに出た本なので、内容がより洗練されています。中学入試で選択問題よりも記述問題が増えたということに対応して、作文を書く意義を論じています。

片っ端からメモして書くという書き方が、説明だけでなく実際のサンプルとして載っているので、メモのメージがつかみやすくなっています。また、自由なメモだけでなく枠組みを決めて書くようなスタイルのメモも載っています。このやり方は、学校などで一斉に大量の生徒に作文を教える場合には有効だと思います。しかし、一人ひとりの子供に対してこういう準備をするのは教材作りが大変だということと、こういう準備をすることで逆に子供は他人からメモの準備をしてもらうことが当然だと思うような問題も出てくるのではないかと思いました。しかし、導入部分の指導としては、この枠組みを決めたメモ指導は効果があると思います。

「書く力をつける」(樋口裕一著)

小学校低学年向けの本なので、作文の本というよりも、言葉の使い方に対する問題集のような内容になっています。問題集と割り切って順番にやっていくと、国語の勉強になると思います。

「宮川式10分作文プリント」(宮川俊彦著)

この本は、文章を書くスペースが非常に多いので、勉強の密度は高くなると思いますが、その前に、子供が飽きる可能性もあると思いました。その理由は、書くスペースが多いのですが、そこで書いたものをどういうふうに評価するのかということがわからないからです。もちろんそれでも飽きずに続けられる子はいいと思いますが、書いたあとに、勉強が済んだという実感がわきにくいのではないかと思いました。しかし、書くスペースが多いという点は、高く評価できると思います。

「小学校の作文を26のスキルで完全克服」(向山洋一編・師尾喜代子著)

この本は、小学校で習う国語の勉強に関する知識がバランスよく書かれています。また、文章の種類も、調査報告文、行事作文、観察文など、幅広く取り上げています。比喩、体言止め、倒置法などの技術についても書かれています。ただ、表現上のさまざまな技法は、実際の作文を書く際に役立つというよりも、国語の知識として知っておくだけで十分だという感じがしました。家庭で使う教材としてはあまり向かないと思いますが、小学校や学習塾で、国語学習の教材として使っていく分には、とてもいい教材になっていると思いました。

「陰山式脳トレ聴写」(陰山英男著)

CDで聴く言葉や文章を、手で書き写すというスタイルの勉強です。こういう単純なスタイルの勉強は、繰り返すことが習慣になるので、長続きする勉強になると思います。また、聞いたことを書き写すというのは、目標がはっきりしている勉強なので、漠然と作文を書かせる勉強よりも子供にとっては達成感があります。また、このやり方なら評価の問題も出てきません。問題は、聴写だけでは飽きるということと、聴写のためのCDが用意されていないと自分の力で勉強できないという点です。CDが終わったあと、親がテープに録音する方法などを考えておくといいと思いました。

「あなうめ作文」(陰山英男著)

文章のところどころに空欄つまり穴があり、そこに言葉を入れても完成させるというスタイルの勉強です。穴埋めの穴が小さい場合は、簡単すぎる感じがします。例えば、「太陽の光が、□□□□まぶしい」で、答えは「ぎらぎら」という具合です。ところが、先に進むと次第に穴が大きくなり、最後は全部が穴のようなもので(笑)、日記を書く形になっています。穴が少ないときは簡単すぎ、穴が多くなると難しすぎる感じがしました。ちょうどいいくらいの穴うめの工夫がされるといい教材になるのではないかと思いました

「百ます書き取り」(陰山英男著)

聴いたとおりに書く、又は、見たとおりに書き写すという練習です。分量は100字や200字なので、低中学年の毎日の勉強としてはちょうどいい長さです。こういう単純な勉強ほど、実は毎日続けるものとしては役に立つのです。しかしこれも、聴いて書くときは、教材のCDが用意されていないとできないという問題があります。また、書き写し自体はいいのですが、同じ文章何度も書いてその文章を覚えるところまで繰り返さないと本当の力がつかないと思います。ところが、筆写というのは時間かかるので、同じものを何度も書き写すということはまずできません。そういう点で、元の文章を暗唱で覚えてから書き写すというような工夫がなされれば、さらにいい教材になるのではないかと思いました。

「マインドマップが本当に使いこなせる本」(アスキー)

マインドマップについての解説です。作文の本ではありませんが、マインドマップを作文指導に使った九段小学校の例が出ています。マインドマップを利用して作文が書きやすくなったという話です。確かにマインドマップで単語と線とイメージで自分の考えを書いていくと、作文に書く材料が豊富に出てくるので、書くのに困らないという面があります。その点で作文の導入にマインドマップを使うのは有効な方法だと思います。

ただ、このマインドマップというアメリカで開発された方法をそのまま使うと、かなり時間がかかります。大きい紙で、カラーで色分けし、線を太くし、絵をかくという作業は楽しいものですが、作文の導入に毎回このような作業をするのは時間のかかりすぎると思います。また、日本語は、短い漢字かな混じり文で的確に物事をあらわすことができるので、英語のように単語を並べるより短文で書いていくような使い方の方が発想が広がりやすいように感じました。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。作文教育(134) 読書(95)