言葉の森のオンラインクラスの1コマの授業時間は、約45分です。

オンラインクラスは、生徒どうしの発表と対話と交流を重視しているので、実質的な授業時間はもう少し短くなります。

なぜ、生徒どうしの発表と対話に、ある程度の時間を取るかというと、ひとつには、これからの時代には、発表力、対話力、コミュニケーション力が必要な学力になるからです。

もうひとつには、同じクラスの生徒どうしの交流によって、自分も勉強をがんばろうという意欲がわくからです。

ただし、がんばろうという意欲の前提になるのは、家庭での自主学習がしっかり行われていることです。

授業は、学習チェックと交流が中心になっても、中身となる勉強は、家庭でやっていくからです。

ところが、時どき、授業に出ることそのものが勉強で、家庭での自主学習をほとんどしていない生徒もいました。

その反対に、優秀な生徒は、授業のあとも、オンライクラスのブレークアウトルームに残って、何時間も勉強を続けています。

しかし、授業のあと、オンラインクラスにひとりで残るのは、抵抗がある生徒も多いのではないかと思いました。

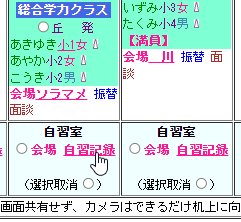

そこで、今度、オンラインクラス一覧表の自習室の欄を改良しました。

自習室の欄は、自習記録というリンクになっています。

その自習記録のリンクをクリックすると、自習記録のページに飛びます。

https://www.mori7.com/teraon/js.php

自習記録のページで、自分が何時から何時まで何を勉強するかを記録します。

そして、自習室のZoomに入って勉強します。

(自習記録を送信しないと、自習室のZoomには入れません。)

自習室は、カメラはオフでいいので、気が散ることはありません。

そのかわり、ほかの人の勉強している雰囲気がわかるので、自然にやる気が出てきます。

何よりもいいのは、自分の毎回の自習記録が残ることです。

この自習記録をもとに、毎日の勉強を蓄積していきます。

夏休みなどは、家で勉強しようと思っても、環境が変わらないと気分を切り替えられないので、図書館に行って勉強する人も多いと思います。

それを、今度は、オンラインの自習室で勉強できるようになります。

図書館では、利用時間は午前9時ごろから午後5時ごろまでで月曜は休みなどというところも多いので、図書館に出かけるよりも、自習室で勉強した方が勉強を続けやすくなります。

事務局でも、自習室にアクセスしているので、マイクがオンのままの生徒などがいれば、すぐにオフにするように対応できます。

ただし、事務局が対応できる時間帯は、平日、土日とも8:00~20:00です。

もちろん、生徒は、その時間外も24時間いつでも利用できます。

オンラインの自習記録のページを利用して、これからの毎日の家庭学習に役立ててください。

自習室は、6月26日(月)から使えます。

特に、中学生は、平日の勉強時間1.5時間、土日の勉強時間2.5時間を目安にがんばっていってください。

定期テストの2週間前からは、平日3.5時間、土日8時間が目安です。

全教科、少なくとも80点以上を目指してがんばっていきましょう。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。家庭学習(92) 生徒父母連絡(78)

ガクアジサイ

ガクアジサイ

上手な作文の重点は、学年によって変化します。

小学校低学年の作文の重点は、題材です。

小学校中学年は、題材とともに表現です。

小学校高学年からは、主題が重要になってきます。

中学生、高校生は、構成、題材、表現、主題のすべてが重要になります。

作文試験を受ける受験生は、ここに、字数とスピードが加わります。

小学1、2年生で、なぜ題材が重要かというと、この時期は自由な題名で書く作文課題だからです。

低学年のころの作文で、テーマを与えて書かせるのは早すぎます。

まだ、体験の種類が少ないので、テーマに合った実例を見つけられないことが多いからです。

自由な題名というと、子供の作文は、学校の話か、学童の話か、家族で日曜日に何かをした話になります。

作文の勉強は、書くことが中心の勉強なのではありません。

書く前の題材選びや題材作りが半分で、もう半分が書くことという割合の勉強です。

題材選びの工夫がないと、子供の作文は、多くの場合、「今日は学校で、こんなことをしました」という話になります。

しかし、そういう題材の多くは、「こんなことをさせてもらった」という話ですから、受け身の題材になります。

すると、誰が書いても同じような内容の作文になることが多いのです。

作文の中に、自分らしい個性があることが上手な作文の条件です。

だから、題材が重要になります。

しかし、題材のよさだけで上手な作文になるのではありません。

同じ題材でも、平面的な作文と、立体的な作文の違いがあります。

それが、語彙力の差です。

人間が読んで感じる違いは、「よく書けているけど物足りない」と、「よく書けていてしかも面白い」という言葉で言い表せます。

この違いは、実は、森リン点の違いです。

物足りない、つまり平面的だと感じる作文は、語彙の種類が多くありません。

面白い、つまり立体的だと感じる作文は、同じ字数でも、使われている語彙の種類が多いのです。

この語彙の種類の多少による違いは、小学生だけでなく、中学生でも高校生でも出てきます。

森リン点の上位になる作文は、語彙の種類が豊富なのです。

語彙の種類の豊富さを生み出しているものは、ひとつは親子の対話で、もうひとつは読書です。

特に、読書は文章語彙が豊富なので、本をよく読む生徒は、あることを表現するのに、それにふさわしい的確な言葉を使うことができます。

文章語彙の蓄積が乏しい子は、面白かった話の感想を書くときに、「面白かったです」とか、「とても面白かったです」とか、「とても、とっても、すごーく面白かったです」とかいう言葉しか出てきません。

中学生ぐらいでも、「やばい」という言葉で、すべてを表してしまう子がいるのと同じです。

同じようなことを体験していても、語彙力の乏しい子は、平面的な体験になり、語彙力の豊かな子は、立体的な体験になっているのです。

では、対話と読書を改善してすぐに成果が上がるかというと、そういうことはありません。

算数や英語であれば、がんばればすぐに成績が上がります。

必要な知識の範囲が狭いので、やれば成果がすぐ出てきます。

しかし、国語は、日本語の長い生活習慣の中で身につけたものですから、必要な知識の範囲が桁違いに広いのです。

毎日欠かさずに問題集読書を続けて、成果が出ることなどあきらめかけた半年ぐらいたってから、気がつくと語彙が増えていたというような上達の仕方です。

だから、国語や作文が苦手な子は、気長にやっていくことが大切です。

さて、では、小学校低学年で、すでに上手な作文を書いている子は、これからどういう方向で勉強を進めたらいいのでしょうか。

それは、高学年になって主題が重視される作文に対応できるように、親子の対話のレベルを上げることと、読書のレベルを上げることです。

もちろん、急にそういうことはできません。

少しずつ、親子の対話と子供の読書に、事実文に必要な語彙だけでなく、説明文や意見文に必要な語彙を追加していくようにするといいのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。作文教育(134) 小学校低学年(79)

近所の花屋さん

近所の花屋さん

みんなの読書記録は、まだ始めたばかりですが、昨日1日で60件も記録がありました。

「みんなの読書記録」

https://www.mori7.com/teraon/ds.php

ここで、同じ学年のほかの生徒がどんな読書をしているかということがわかるだけでなく、自分の読書記録も残すことができます。

中学生以上の人は、できるだけ説明文の読書も含めて読書の幅を広げていってください。

中学生、高校生向けの説明文で手に入りやすいのが、ちくまプリマー新書と岩波ジュニア新書です。

「ちくまプリマー新書の試し読みのサイト」

https://booklive.jp/search/keyword/k_ids/1279

「岩波書店ガイドブックの無料ダウンロード」

https://news.yahoo.co.jp/articles/d7418b17fd2b672fb08973b6f8bcc722cfdd7fb4

なぜ本を読むのがよいのかというと、わかりやすいひとつの理由は、学力の土台が高くなるからということです。

本をよく読んでいる人は、勉強するときの理解が早くなります。

▽参考記事

「小学生の読書量と国語の学力、どれくらい関係する? 学力を伸ばすだけでなく、心の安定にも効果あり?!」

https://benesse.jp/kyouiku/202103/20210315-3.html

▽参考記事

「現役東大生が語る「読書と学力の相関」。 わが子を読書好きにするためには?」

https://chiik.jp/bv4qj/

・読書量と偏差値の伸びには相関がある

・読書で成績が一番上がるのは、なんと数学!?

・読書習慣定着によって、挽回が可能に!?

・多様なジャンルを読めば読むほど、偏差値の伸びも大きい!

よく国語のテストで、ゆっくり読めばできるが、時間が限られているとできないという人がいます。

それは、読書量が少ないから、又は、少なかったからです。

読書のスピードを高めるには、速読の練習をすることではなく、読む量を増やすことです。

読む量が増えてくると、文章の全体を一目で読み取れるようになります。

しかし、読書が大切な理由は、学力の土台が高くなるからとか、国語力がつくからとかいうことだけではありません。

もうひとつ、もっと重要な理由は、将来、自分だけのオリジナルな仕事を始めるときの幅が広がるからということです。

これからは、個性を生かしてオンリーワン又はナンバーワンになることを目指す時代です。

みんなと同じ情報を漠然と受け入れているだけでは、みんなと同じ道を歩むことしか考えつきません。

誰もが見ているマスコミやSNSの情報に接しているだけでは、自分の独自性は出てきません。

読書を通して自分だけの情報を深めれば、将来の人生の選択肢が広がるのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。読書(95)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。生徒父母連絡(78)

カンナ

●動画:https://youtu.be/_VKkjxdcxCc

カンナ

●動画:https://youtu.be/_VKkjxdcxCc

●6.4週からZoomの会場が一部変わります

6.4週からZoomの会場が一部変わります。

ブックマークから参加する人は、リンク先を変更しておいてください。

●作文用紙と封筒用紙を廃止します

7月から、作文用紙と封筒用紙を廃止します。

新学期の教材の際に、小学生の方には、見本の作文ノートをお送りします。

今後は、小学生の方はできるだけ作文ノートに書き、小学校高学年や中学生以上の方はできるだけパソコンでテキスト入力をするようにしてください。

「【重要】7月の新学期から作文用紙と封筒用紙の配布を廃止します――手書きの人は作文ノートの利用をおすすめします」

https://www.mori7.com/as/4762.html

「閉ざされた作文指導から、客観的で開かれた作文指導へ――作文用紙の廃止とウェブへのアップロードのすすめ」

https://www.mori7.com/as/4771.html

●読書記録のページを作りました

読書記録のページは、「よく使うリンク」の「13.ランキング」からも、学習記録の中の読書記録というリンクからも行けます。

https://www.mori7.com/teraon/ds.php

みんなの感想がなかなか面白いので、同学年の生徒の読書記録を参考に本選びをするといいと思います。

授業の前に、毎週必ず読書記録を入れるようにしてください。

ただし、中学生・高校生は、テストの2週間前は、読書をいったん休んでいいです。

そのかわり、定期テストでは少なくとも平均80点以上取れるようにがんばってください。

読書記録を入れるようにしたので、時間が詰まっている場合は、読書紹介を簡略化する場合があります。

読書で大事なのは、(1)本人が好きで読めるものですが、それに加えて、(2)低学年は、字の多い本、(3)中学生は、説明文意見文の本、(4)高校生は、できるだけ難しい本、という方向で進めていってください。

説明文、意見文、難しい本は、ちくまプリマー新書や岩波ジュニア新書などを参考にするといいと思います。

●総合学力クラスの暗唱ミニ検定

総合学力の暗唱の授業の時間に、暗唱ミニ検定を行います。

初段の5級の1ページの1番から順に暗唱できるところまで暗唱を続けてください。

5級が全部できるようになった人は、暗唱検定を受けてください。

これまで、暗唱検定でいろいろな段階を合格している人がいるので、今後、暗唱検定のページにそのリストを載せる予定です。

https://www.mori7.com/askt/

(まだ最近の人しか載っていません)

●確認テスト

確認テストで、みんな意外にできないことがわかりました。

100点を取るまでを目標にするテストですから、できないことができるようになることを目標にして進めていきます。

家庭で行う場合、小学校低学年の生徒は、紙に書いた答えを発表室にアップロードする形でも結構です。

中学生の英語、数学は、学校でまだ習っていないからできないというケースがありました。

その場合は、(1)習ったところだけ解き、あとは習ったあとに解き直すか、(2)学校の進度とは関係なく勉強を進めるかしてください。

できるだけ、学校とは関係なく先に進んでいくといいと思います。

中学生の発展新演習の数学には、1問か2問難問が入っています。

(普通の高校入試では出ないレベルの問題です)

その難問は、いくら解き直してもできない場合があるので、そのときは、100点にならない状態で確定しておきます。

確定した場合、生徒が答えと解法を見られるので、それを見て理解しておいてください。

●国語読解クラスの授業

国語読解クラスでも、確認テストを行うようにしたので、読解検定と確認テストの両方を毎月行うようになります。

読解検定は、これまで毎週2問ずつ答えの解説を書くようにしていましたが、時間的に消化し切れない場合は、間違えた問題だけの解説を書くかたちにする場合があります。

●プレゼン発表室は今後活用

プレゼン発表室は、これから使い方を動画などで説明し、作文、創造発表、プログラミングクラスで活用していく予定です。

●夏期講習が始まります

まだ、全講座が入っていませんが、参加申し込みは、もうできるようになっています。

「2023年の夏期講習(一部変更6/11)」

https://www.mori7.com/as/4756.html

オンラインクラス一覧表の夏期講習のページ

https://www.mori7.com/teraon/shlist.php?kjb=20230723

また、夏休み中は、フリーの自習室ももっと活用できるようにしたいと思います。

●ランキングは時どきチェックしてください

勉強の進み具合は、ランキングのページでわかります。

今後、確認テストについても、同学年の比較ができるようにします。

ランキングは、競争をあおるためではなく、自分の目標を決めやすくするためのものです。

特に、小学4年生までは、保護者の方が、ランキングを子供に意識させ過ぎないようにしてください。

●これからの学力は探究型

ホームページの記事にも何度か書きましたが、今の大学入試は推薦入試が50%以上になっています。

国公立大学でも、20%が推薦入試になっており、この傾向は今後更に増えるようです。

知識中心の勉強は、8割できていれば十分で、あとは個性と意欲で評価するという方向になりつつあります。

高校では、新学習指導要領で、2022年から探究型の授業が新たに取り入れられるようになりました。

個性を生かし、自分なりに研究し発表するという探究型学習の姿勢は、小中学校の時代からつけておく必要があります。

言葉の森の探究型学習としては、作文、創造発表、プログラミングがあります。

まだ受講していない人は、体験で参加してみてください。

●子供の将来の目標

これまでは、子供の将来は、「いい大学に入って、いい会社に入り、安定した高収入を」ということでした。

しかし、これからは、実力に自身のある子供は特に、「将来は独立起業で、社長になる」ということを目標にしていくといいと思います。

社長ということに限らず、どの分野でもいいので、その分野でナンバーワンになることが目標というふうに考えていくといいと思います。

●ChatGPTの利用

ChatGPTをうまく使えば、子供の勉強に役立ちます。

「ChatGPTを家庭教師がわりに勉強――引き算、漢字、社会の勉強――そして教育の未来」

https://www.mori7.com/as/4764.html

野口悠紀雄さんは、ChatGPTを話し相手として使う方法を書いています。

「ChatGPTから月並みではない答えを引き出す独自テクニック教えます」

https://gendai.media/articles/-/111738

こういう新しいテクノロジーは、どんどん活用していくといいと思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。懇談会・個人面談(0) 生徒父母連絡(78)

「みんなの読書記録」のページができました。

オンラインクラス一覧表の読書記録に、みんなが入れた本のリストです。

ほかの人の読んでいる本を参考にして、これからの本選びに役立ててください。

https://www.mori7.com/teraon/ds.php

書名やおすすめ度や感想を編集するときは、「修正」のリンクをクリックしてください。

「みんなの読書記録」は、「よく使うリンク」の「

13.ランキング」のページから行くことができます。

学習記録の左上の「読書記録」というリンクから行くと、自分だけの読書記録が表示されます。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。読書(95) 生徒父母連絡(78)

ホタルブクロ

ホタルブクロ

言葉の森は、この7月から、作文用紙の配布をやめ、作文ノートを中心に作文を書いていただくようにします。

小学校高学年、又は、中学生以上の生徒には、できるだけパソコン入力で作文を書いていただくようにします。

作文ノートに書いたものは、そのままでは郵送できないので、写真に撮ってウェブにアップロードしていただくようにしてください。

ノートをコピーして、郵送するということもできますが、そのような手間と時間をかけるよりも、ウェブアップロードを選択していただく方がいいと思います。

郵送による作文のやりとりの欠点は、担当する先生しか作文が見られないことです。

また、郵送に日数がかかることと、たまに郵送の途中で作文が紛失してしまう場合があることです。

昔は、紛失は年に1回あるかないかという程度でしたが、今は増えています。

郵送は、届くまでの日数がかかるので、担当の先生は、その作文が到着するまで、生徒が作文を提出したかどうかがわかりません。

ウェブにアップロードするかたちであれば、その日のうちに生徒の作文が確認できます。

ウェブにアップロードされた作文であれば、担当の先生以外に、事務局や他の先生からのアドバイスも受けることができます。

振替授業のときも、振替を担当する先生がその生徒の作文を見て指導することができます。

これが、開かれた作文指導という意味です。

また、パソコンでテキスト入力された作文であれば、森リン点が表示されます。

その森リン点の説明も、担当の先生だけでなく、事務局で行うことができます。

これが、客観的な作文指導という意味です。

言葉の森は、日本で最初に作文指導を始めた教室です。

それまでの日本には、作文の指導をする教室という概念自体がありませんでした。

だから、40年前、言葉の森の作文教室に最初に来た生徒はたった2人でした(笑)。

当時、学校で行われていたのは、生徒に作文を書かせて、先生が主観的に添削するという昔ながらのやり方でした。

今も、そのやり方が続いています。

生徒に作文を書かせて、先生が添削するというやり方で、上達する子はほとんどいません。

上手な子は、いつも上手に書けるし、下手な子はずっと下手なままです。

それは、指導の仕方が閉ざされていて、客観的ではないからです。

また、作文指導で生徒に力をつけることのできる先生は、きわめて限られているからです。

言葉の森は、日本の作文教育のフラッグシップです。

言葉の森で作文の勉強をすれば、生徒によって時間がかかることはあっても、誰でも必ず上達します。

時間がかかる生徒がいるのは、読書力が不足していることがあるからです。

開かれた客観的な作文指導を行うために、この7月から、作文用紙を廃止します。

保護者と生徒のみなさんは、できるだけウェブへのアップロード、又は、パソコンによるテキスト入力を行ってくださるようお願いします。

パソコンによるテキスト入力は、小学5年生以上からがおすすめです。

手書きによる勉強は、学校でも家庭でも十分に行っているので、週に1回の作文は、パソコン入力にしていく方がいいのです。

なお、7月からの新学期については、作文ノートの見本として、幼長、小学1、2年生の生徒には120字詰め又は150字詰めの作文帳、小学3、4、5、6年生の生徒には、200字詰めの作文帳をお送りします。

見本の作文帳をお送りするのは、今学期だけです。

この作文帳を参考に、各自で作文用のノートをご用意くださるようお願いいたします。

中学生以上の生徒は、できるだけパソコンのテキスト入力に切り替えて、森リン点を目標に作文の練習をしていってくださるようお願いいたします。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

記事を追加しました。

なお、7月からの新学期については、作文ノートの見本として、幼長、小学1、2年生の生徒には120字詰め又は150字詰めの作文帳、小学3、4、5、6年生の生徒には、200字詰めの作文帳をお送りします。

この作文帳を参考に、各自で作文用のノートをご用意くださるようお願いいたします。

中学生以上の生徒は、できるだけパソコンのテキスト入力に切り替えて、森リン点を目標に作文の練習をしていってくださるようお願いいたします。

新たに記事を追加しました。

小学5、6年生の生徒にも、見本として200字詰めの作文帳をお送りします。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。作文教育(134) 生徒父母連絡(78)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。生徒父母連絡(78)