マンリョウ

●動画:https://youtu.be/tCgwJIsHyCo

マンリョウ

●動画:https://youtu.be/tCgwJIsHyCo

子育て真っ最中のお母さんは、子供の成績にいちばん目が行くと思います。

小学3年生ごろまでは、子供はお母さんの生き方を模倣するので、お母さんに価値観に合わせて生きていきます。

しかし、そこで一歩立ち止まって考える必要があります。

保育園から小学校低学年の時代に、教育熱心な親のもとで育った子供たちは、みんな勉強がよくできています。

しかし、それは、ほとんど小学生時代の成績で終わり、中学、高校と進むにつれて、成績は人並みになる子が多いのです。

その反対に、小学生時代は、普通の成績だった子が、中学、高校と進むにつれて、どんどん学力を伸ばしていくケースもあります。

その差は、何かということです。

小学生時代は、親や先生がやらせれば、成績はみんな上がります。

勉強した時間に比例して、成績は上がるのです。

しかし、それがいつまでも続くわけではありません。

学力の伸びが続くためには、読書と対話と遊びによる意欲作りが大事なのです。

そして、それよりも大事なことは、子供時代の早い時期に、幸福感を育てることです。

その幸福感の最初のインプリンティングが、その子のその後の人生の幸福感の土台になります。

私の例で言うと、私は自然の中にいると、無条件に幸福になります。

花が咲いていたり、草が風に揺れていたり、空が青く晴れて雲が浮いていたり、野原に寝転ぶと草の匂いがしたりするときに、無条件に、世界は美しく、人生も美しいと思うのです。

しかし、もし、子供たちが、そういう幸福感でなく、スマホでゲームをしてクリアしたときに幸福感を感じているとすれば、その幸福感も一生続くと思います。

私も実はゲームは好きだったので、今でも、ゼルダの伝説やファイナルファンタジーの音楽を聞くと、そのときの幸福な感覚が戻ってきます。

しかし、もしそういうところにだけしか幸福感がなかったとすれば、人生は随分味気ないものになると思います。

人間は、太古の昔から、自然と一緒に生きてきました。

人工の環境が、自然の環境よりも優勢になったのは、ここ数十年のことです。

特に、不自然なのは、子供たちがマスクをしたり、消毒をしたりして生活するようになってからです。

大人は、今から、子供たちの幸福感の環境を作り直す必要があります。

そのためのひとつの例は、小さな生き物を飼うことです。

メダカでも、小鳥でも、犬でも、猫でも、何でもいいのです。

子供は、自然や自然の生き物と接する中で、原始的な幸福感を身につけます。

多くのお母さんは、「うちはマンションで生き物を飼えないから」とか、「子供がぜんそくだから」とか、「どうせ親が面倒を見ないといけなくなるから」という理由で、子供を人工的な環境にとどめておこうとします。

だから、これは、お母さんの決心次第です。

子供が、一生続く幸福感を育てるために、小学生時代は特に、自然の中で自然と一緒に楽しむ生活をしていくのがいいのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。息抜き(19) 子育て(117)

庭の餌代や水飲み場に、毎日小鳥たちが来る。

スズメ、ヤマバト、メジロ、シジュウカラ。

しかし、私がドアを開けて、「おうい、みんな元気かあ」と言うと、一斉に逃げていく(笑)。

たぶん、人間が焼き鳥を作った何千年もの歴史が、まだ小鳥たちの遺伝子に残っているのだろう。

しかし、まもなく、そういうことはなくなる。

そして、人間どうしが奪い合う世界もなくなる。

それを予感させるもののひとつが、日本が進める核融合の技術だ。

【ホリエモン】この技術実用化で電気料金が無料になります!世界が嫉妬する日本の技術力に脱帽しました【堀江貴文 ホリエモンチャンネル 核融合炉 トリチウム NewsPicks】

https://www.youtube.com/watch?v=gTVz2_NfhVo

世の中は、いい方向に大きく変わっている。

その前に、アメリカのドルの破綻による混乱などはあるだろうが、大きな方向では世界はよくなっていく。

それまで、長生きしないと(笑)。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。息抜き(19)

メジロ2羽

●動画:https://youtu.be/i_u85PflCQs

苫米地さんの「

日本転生 絶体絶命の国の変え方」が、やっと届いたので読みました。

教育に関する章で、大事なところのひとつは、「大学は、基礎学問(リベラルアーツ)を学ぶところであって、職業訓練や就職活動のために行くところではない」ということです。

その例として、アメリカのトップスクールの学習量は、1日20冊の専門書を読むのは当たり前で、苫米地さんがいたイェール大学では、1学期で半分以上の学生がいなくなったということです。

これには、私も同感です。

生徒の作文の進歩の様子を見ていると、小6、中3、高3ぐらいの学年で、急に作文の質が上がることがあります。

だから、本当は、高3のあと、大学生になってからの読書と作文の勉強があればいいのですが、大学ではそういう授業はありません。

これは、学生の知的な成長にとって、とてももったいないことだと思います。

少なくとも、大学生になったら、難しい本をしっかり読んでほしいと思います。

そのためには、中学生、高校生のうちに、物語文だけでなく、説明文・意見文の本を読んでおく必要があります。

もうひとつの大事なところは、「被支配者教育はやめて、天才教育を行う」ということです。

中学生や高校生の勉強を見ていると、どうでもいいことを定期テストで課せられて、そのどうでもいい勉強のために時間を費やさざるを得ない状況があります。

学校の先生は、ある意味で被支配者教育の枠組みで先生になったのですから、子供たちにも同じような被支配者教育をしようとします。

つまり、言われたことを素直に消化することが教育だと考えているのです。

言われたことを素直に消化するのは、小学校低中学年のうちは必要ですが、小学校高学年や中学生、高校生になったら、それを超えて、自分らしい創造や発表をすることが大事です。

しかし、今の学校では、そういう個性を伸ばす教育はありません。

では、こういう日本の教育を変えるためにどうしたらいいかということです。

苫米地さんは、問題点を明確に述べていますが、その対策を立てるには、強力なリーダーシップが必要だと考えています。

しかし、教育の改革は、政治のリーダーシップがなくてもできると私は思います。

その方法は、言葉の森が行っているようなオンラインの少人数クラスの教育を広げることです。

言葉の森のオンラインクラスでは、全国から、ある曜日のある時間帯に5人の生徒が集まります。(海外からの生徒もいますが。)

そのクラスで、例えば、作文や国語や算数数学や英語などの勉強をします。

そして、そのクラスで、毎週、読書紹介をします。

このオンラインクラスの中に、勉強のよくできる子が自然に集まるクラスがあります。

そういうクラスでは、それぞれの生徒の読書紹介も、かなりレベルが高くなります。

こういうクラスをたくさんつくり、そこで、リベラルアーツ教育と天才教育の方向を目指すのです。

もちろん、勉強のよくできない子だけが集まるクラスがあってもいいのです。

そのクラスで、そのクラスに合った授業を行えば、みんな勉強ができるようになるからです。

言葉の森が、このオンラインクラスの入口として考えているのが、小学1・2・3年生対象の基礎学力クラスと、小学4・5・6年生対象の総合学力クラスです。

基礎学力クラスは、幼長の子も対象です。

総合学力クラスは、中学生の生徒も対象になりますが、教材の選定などの準備が必要なので、開設は少しあとになります。

基礎学力クラスの勉強の内容は、国語、算数、暗唱、創造発表です。

総合学力クラスの勉強の内容は、国語、算数、英語、創造発表です。

ひとつの講座で、基本となる教科学びますが、もっと力をつけたいという場合は、国語クラスや算数クラスや英語クラスに参加することができます。

作文クラスや創造発表クラスやプログラミングクラスに参加することもできます。

私が考えているのは、日本によりよい教育を作り、日本をよりよい国にすることです。

そのためのキーになるのが、教育の新しいプラットフォームを作ることです。

オンラインの少人数クラスの教育を進めることによって、新しい日本の教育を作っていきたいと思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。教育論文化論(255) 受験勉強の仕方(0)

シジュウカラ

●動画:https://youtu.be/CK-IcvZPkrY

■小4~6の総合学力クラスは、ひとつの講座で、国語、算数、英語、創造発表の学習を行います。

シジュウカラ

●動画:https://youtu.be/CK-IcvZPkrY

■小4~6の総合学力クラスは、ひとつの講座で、国語、算数、英語、創造発表の学習を行います。

勉強の基本は家庭学習です。小学生の国語、算数、英語は、家庭で毎日の勉強の習慣があれば、学校の勉強には十分に対応でき、学年の先取りもできます。

総合学力クラスは、5人以内の少人数クラスなので、毎週の読書紹介や生徒どうしの発表と交流があり、楽しく勉強に取り組むことができます。

受講料は、月額7,700円。週1回のワンストップで、国語、算数、英語の3教科と創造発表の学習をカバーします。

■第1週は国語の授業で、問題集読書のチェック、読解検定の解説、問題文の短歌作成を行います。

生徒が毎日取り組む国語の問題集読書のチェックを行い、毎月の確認テストと、毎月の読解検定の解説を行います。

また、自分の気に入った問題文を五七五七七の短歌にする練習で、生徒の創造性と表現力を伸ばします。

■第2週は算数の授業で、算数問題集のチェック、算数の確認テスト、算数問題の作成を行います。

算数は、積み重ねの勉強なので、進度に個人差があります。オンラインクラスは個別指導なので、それぞれの生徒に合わせて、先に進める勉強も、前に戻る勉強もできます。

自分でオリジナルに考えた算数の問題を作る授業もあります。

■第3週は英語の授業で、問題集のチェック、英文暗唱、英語確認テスト、自由英作文を行います。

小学生の英語の基本は、英語に慣れることです。

テキストをもとに英文を暗唱し、自由英作文を行い、英語の感覚を身につけます。

英文暗唱と自由英作文の土台の上に、英語問題集で文法的な理解を深めるので、中学でも生かせる確実な英語力が身につきます。

■第4週は創造発表の授業で、理科実験、社会研究、自由工作など創造的な発表会を行います。

大学入試も、総合選抜が50%を超えています。知識だけではない、思考力、創造力、共感力が必要な学力になっています。

創造発表クラスでは、それぞれの生徒の興味関心を学問に深め、それを創造的に発表し対話をする授業を行います。

■総合学力クラスの無料体験学習ができます。

(1月からの新しいクラスの予約も受付中。)

無料体験学習のお申し込みは、お電話で。

TEL 045-353-9061(平日10:00-17:00 土日10:00-12:00)又は個別れんらくで。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。オンライン教育(0)

庭のスズメたち

●動画:https://youtu.be/zA5d2OZbcPg

言葉の森が、発足当初から子供たちの家庭学習として推奨していたのが音読でした。

音読は、ただ繰り返すだけでなく、同じ文章を日をおいて繰り返すことが大事です。

何日も繰り返し読んでいると、その文章を半ば暗唱できるようになります。

音読の効果は、この半ば暗唱できるところまで行って初めて出てきます。

そこで、言葉の森が始めたのが暗唱検定® です。

https://www.mori7.com/askt/

暗唱の指導をしてわかったのは、音読は続けるのが難しいが、暗唱は続けられるということです。

なぜなら、暗唱は楽しくできるからです。

音読の宿題などをするとき、子供は飽きるので、次第にいい加減に読むようになります。

すると、それを聞いていたお母さんが読み方を注意します。

音読をすると、いつでも注意が始まるので、子供はますます音読を嫌がるようになります。

だから、音読は続かないのです。

齋藤孝さんが、しばらく前に、「1分間速音読」を出していました。

こういう本を作る人も、それを読もうと思う人も、音読というものがわかっていません。

また、学校で子供たちに音読の宿題を出す先生も、音読がよくわかっていない人が多いと思います。

それは、音読の繰り返しの回数が少なすぎるからです。

「1分間速音読」では、10回読むという表がついていますが、この本で、最初のページにある「ごんぎつね」約500字を10回読む子はまずいません。

そして、もし真面目に10回読んだとしても効果はありません。

音読は、繰り返し読むことによって、それが身につくことが大事です。

そのためには、貝原益軒が「和俗童子訓」の中で、素読の方法として「百字を百回読む」と述べたように、繰り返しの回数の目安を百回とすることが必要になるのです。

言葉の森の暗唱の仕方は、貝原益軒の方法を現代化したものです。

今の子供は、百字を百回読むというような練習はまずできません。

だから、1日に読む量は、約百字を30回です。これなら10分でできます。

30回音読すると、その日は、その百字の文章をほぼ暗唱ができるようになります。

2日目は、次の百字も同じように30回読みます。

3日目は、その次の百字も同じように30回読みます。

4日目は、1・2・3の300字の文章を10回読みます。

5日目も、6日目も、7日目も同じように300字を10回読むと、1週間で300字の文章が暗唱できるようになります。

次の2週目は、別の300字も同じように暗唱できるようにします。

3週目は、また別の300字も同じように暗唱できるようにします。

4週目は、全部で900字の文章を毎日4回ずつ音読します。

そうすると、1ヶ月で900字の文章を暗唱できるようになるのです。

暗唱の勉強が、ただの音読よりも続けやすいのは、達成感があるからです。

最初に100字の文章を読むときは、誰でも、「こんなの暗唱できるかなあ」と思います。

しかし、30回読んでいると、25回目ぐらいから急に、元の文章を見ないでも読めるような気がしてきます。

しかし、ここで文章を覚えようとは思わずに、もとの文章をしっかり見ながら音読を続けることが大事です。

なぜ覚えようとしないかというと、見ないで覚えようとすると、「えーと、次は何だっけ」と思ってしまう瞬間があるからです。

すると、暗唱の中に、「えーと」という待機時間が生まれるようになります。

つまり、「えーと」も一緒に暗唱してしまうようになるからです。

30回読み続けて暗唱ができるようになると、「やったあ」という感覚が生まれます。

最初は、「できるかなあ」と不安に思っていたのが、最後は、「できたあ!」と喜びになるのが暗唱の持つ達成感の感覚です。

江戸時代の素読が教育法として続いたのも、この達成感があったからなのです。

言葉の森では、900字の文章(以下、わかりやすく約1,000字として計算)を3つつなげて、合計3,000字の文章を7分で暗唱することを最初の目標にしています。

更に、その3,000字の文章を4つつなげて12,000字の文章を30分で暗唱できるようにするのが次の目標です。

すでに、それに合格した子が6人います。

その12,000字の文章の中には、百人一首の3,100字も入っています。

この百人一首を途中で止まらずに7分で読むというのが難しいところです。

これには、コツがあり、五七五七七の最後の七を、次の句の最初の五とできるだけ続けるように読むのです。

句と句の間には意味の上での関連性がないので、一つ読んで一息ついてしまうと、次の句を読むときに、「えーと」と思ってしまうからです。

こういうことは、音読と暗唱を実際にやった人でなければわかりません。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

ブンブンどりむの監修者である齋藤孝さんは、よく知りもしないで、作文や読解や暗唱のことを書いていると思いました。たぶん、人に言われて、あちこちのコピーを寄せ集めて本を書いたのだと思います(笑)。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。暗唱(121) ブンブンどりむ(0)

ガーデンシクラメン

●動画:https://youtu.be/2thsjN0y9aI

ガーデンシクラメン

●動画:https://youtu.be/2thsjN0y9aI

都会の小学生は、現在、私立中学受験がピークになっています。

学校によっては、クラスの生徒の半数以上が中学受験をします。

小学高学年の子供は、周囲の子供たちに影響されるので、友達が受験勉強をするなら自分も負けたくないと思います。

それは、普通の感覚です。

それで、誰もが中学受験の塾に行くのです。

塾は、子供たちを合格させることが目的ですから、ひたすら詰め込みます。

競争や点数で煽りながら、合格という狭い目標に向かって知識や答え方を詰め込むのです。

勉強は、できる子にとってはそれなりに面白いものですが、そこで詰め込んだ勉強は、将来生きてきません。

中学受験のためだけの限られた勉強だからです。

私立中学の第一志望に受かった子と、それに落ちて第二志望校に行った子と、受験に落ちて公立中学に行った子が、結局同じ大学に行ったというのはよくある話です。

小6までの勉強と、中学生時代の勉強と、高校時代の勉強は、密度が違うので、高校生になってがんばった子が最も力がつくからです。

今の行き過ぎの中学受験は、やがて、問題が生じるときが来ます。

すでに、勉強の詰め込み過ぎや競争のさせすぎによる弊害が起きていますが、それがまだあまり表面に出ていないだけだけす。

中高一貫校の教育が、中学と高校を分けた教育よりも優れていたのであれば、公立中高一貫校をもっとたくさん作ればいいのですが、それは、たぶん私立中学の利権とぶつかるのでできないのだと思います。

一方、大学入試は、一般入試から総合選抜入試に移行しつつあります。

成績で1点差を争うような試験から、学力は8割程度でいいので、あとは思考力と創造性と意欲が大事だという試験に変わりつつあるのです。

更に重要なことは、大学入試がゴールであった時代は終わり、これからは社会に出て自分らしく生きる時代、あるいは、独立起業を目指す時代になりつつあることです。

独立起業というと、まだ多くの人にとって実感がわかないと思いますが、世の中は急速に変わっています。

「飯の食える大人になる」という言葉を、昔、高濱正伸さんが言っていましたが、今後はベーシックインカムで誰もが飯が食える時代になります。

飯を食うために嫌いな仕事を我慢して続ける時代は終わり、自分の好きなことをして生きる時代になるのです。

そのひとつの例が、よく挙げますが「さかなクン」の生き方です。

好きなことを追求しているうちに、それが自分の仕事になったのです。

世の中はそんなに甘いものではないという考えの人もいると思いますが、今ある仕事の中でも、すでに社会的な意味はないのに給料だけは支払われているというものは数多くあります。

例えば、昔は、「仕事がなくなったら、新聞配達をやろうか」とか、「ちり紙交換とやろうか」とか、「タクシーの運転手をやろうか」という考えが成り立っていましたが、今はその仕事自体がなくなりつつあります。

もっと大きい例では、銀行の仕事や新聞・テレビ・出版の仕事も明らかに衰退しています。

近い将来、AI技術の発達によって英語業界の仕事でも、人間のすることは少なくなります。

公務員の仕事も、IT技術によってかなり簡素化されるようになります。

だから、今ある社会を前提にするのではなく、どういう社会になっても生きていけるたくましい学力を育てることが大事なのです。

ところで、都会では、従来の教育サービスが幅広く残っています。

歩いて行ける範囲のところに、いろいろな習い事の教室があります。

学習塾もあるし、英会話教室もあるし、スイミングクラブもあるし、プログラミングスクールもあるし、多種多様な教育サービスがあります。

それは、それでいいことです。

その反対に、田舎では、歩いていけるような範囲に、そのような多様な教育サービスがありません。

中には、塾に行くのに1時間もかかるところがあります。

地域によっては学校に通うのも、バスに乗って行かなければならないところもあるでしょう。

そういう地方でも、人間のレベルはみんな同じですから、教育熱心な家庭は都会と同じ比率で存在しています。

そういう田舎の子供たちの学習意欲の受け皿になるものが、通信教育やオンライン教育です。

しかし、紙ベースの通信教育は、今後消滅の方向に向かいます。

インターネットで、ビジュアルなサービスが無料で見られる時代に、有料の紙の通信教育は時代遅れだからです。

また、今あるオンライン教育は、リアル教育のコピーがほとんどです。

リアルな通学教育で行われている授業風景をただ動画にしただけのようなオンライン教育を見ても、楽しく勉強できる子はいません。

だから、本当のオンライン教育は、都会で行われているリアルな教育と同じように、参加する子供たちが対話をしたり交流したりするようなコミュニティ機能があるオンライン教育です。

そのためには、オンラインクラスの生徒数が5人以内に限定されていなければなりません。

10人以上のオンラインクラスでは、結局先生による一方的な講義が中心になり、参加する生徒は受け身の形で参加するようになるからです。

今のほとんどのオンライン教育は、10人どころか人数の制限が特にない大量生産型の教育になっています。

したがって、言葉の森のオンライン少人数クラスの教育が効果を発揮するのは、多様なサービスに取り囲まれている都会よりも、むしろそういう雑音のない田舎の方です。

そして、田舎で広がったオンライン教育は、やがて都会にも広がります。

オンライン教育は国境がないので、日本以外のほかの国にも広がります。

また、今、増えている不登校の生徒は、結局、現在の学校システムの犠牲者です。

そういう行き場所のない子供たちも、リアルなサポート校を探すよりも、オンラインの教育で勉強面はカバーしていけばいいのです。

言葉の森は、国語、算数数学、英語の授業もしているので、勉強面は心配いりません。

また、言葉の森のオンラインクラスは、子供たちの交流があるので、勉強すること自体がコミュニティ活動になります。

都会と田舎の教育を比較すると、都会は多様な教育サービスがあり便利なように見えますが、インターネット時代には、そういう比較は意味がなくなります。

言葉の森は、作文、基礎学力、総合学力、国語、算数数学、英語、創造発表、プログラミングと、現在と未来の教育全体をカバーする指導をしています。

作文教育は40年以上の実績があり、どこのリアルの教室よりも優れた指導をしているので、小学生から始めて高校生まで続ける子もいます。

だから、言葉の森のオンライン教育をひとつの学校のように考えて参加していくことが、これからも子供たちの教育のひとつの方向になります。

このように考えると、便利に見える都会よりも、不便に見える田舎の方で、実は新しいオンライン教育が最初に開花するのだということがわかります。

実際に、私(中根)が教えているオンラインクラスの生徒の中で、勉強面も優秀で、創造発表的な学習に関しても個性的な発表ができる子は、なぜか都会よりも田舎に多い感じがしています。

ちなみに、中根の父と母の実家は岐阜と名古屋ですが、私自身が生まれ育ったところは、横須賀、横浜です。

横浜の人は、東京に対して微妙な劣等感と反発を持っているようで、1980年代、横浜モアーズがリニューアルオープンしたときのキャッチコピーは、「東京、カッペね。大阪、イモね。」でした。

これが、大きな看板になっていたので、思わず笑ってしまいました。

ITテクノロジーとAIテクノロジーに時代には、こういうキャッチコピーがさまざまなところで生まれます。

オンラインを生かして、最先端の教育を田舎から作っていきましょう。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。オンライン教育(0)

スズメたち

●動画:https://youtu.be/gnEw-1iYNGU

スズメたち

●動画:https://youtu.be/gnEw-1iYNGU

これからの子供たちの勉強で大事なのは、ひとつは国語、算数、英語などの教科的な学力をつけることですが、もうひとつは、作文、創造発表、プログラミングなどの創造的な学力をつけることです。

国語、算数、英語などの学力は、塾に通わなくても、家庭で毎日の学習習慣があればそれで十分です。

しかし、小学123年生のころは、親の指示で勉強していた子も、小学4年生以上になると、親子関係だけでなく、友達関係の中で勉強することを望むようになります。

そこで、言葉の森が提案するのが、小学456年生対象の総合学力クラスです。

総合学力クラスでは、1週目に国語の授業、2週目に算数の授業、3週目に英語の授業、4週目に創造発表の授業を行います。

それぞれの授業で更に深めたいものがあれば、国語読解や算数数学や英語や創造発表やプログラミングのクラスに移ることもできます。

いずれも、小学456年生にとどまらず、中学3年生まで続けることができます。(作文、国語読解、創造発表、プログラミングは高校3年生まで)

作文は、これからの学力として重要になりますから、小学456年生の基本的な学習は、作文と総合学力ということで進めていき、総合学力の中で更に深めたい講座があれば、国語読解、算数数学、英語、創造発表、プログラミングなどの単独の講座を受講するというのがいいと思います。

総合学力クラスは、新しく開設したので、まだクラス数が限られていますが、今後クラス数を増やしていきます。

友達と一緒に勉強できるオンライン5人クラスで、国語、算数、英語、創造発表の授業を体験してみてください。

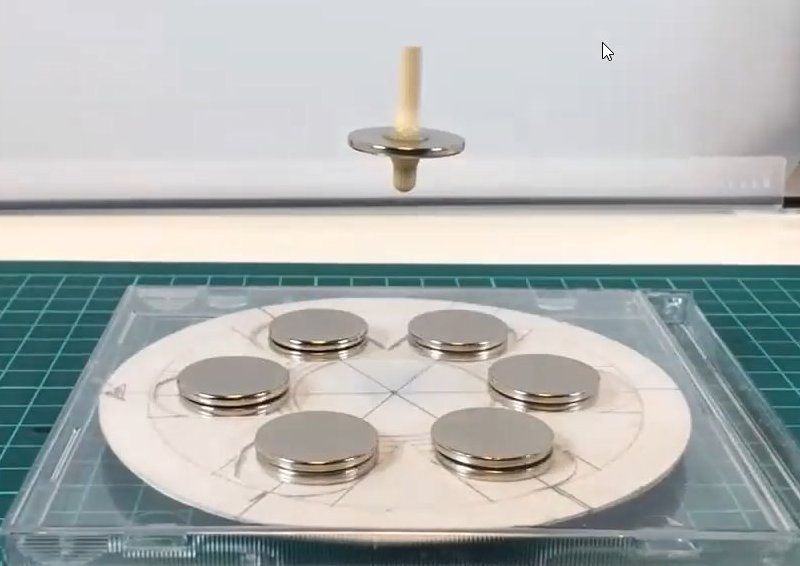

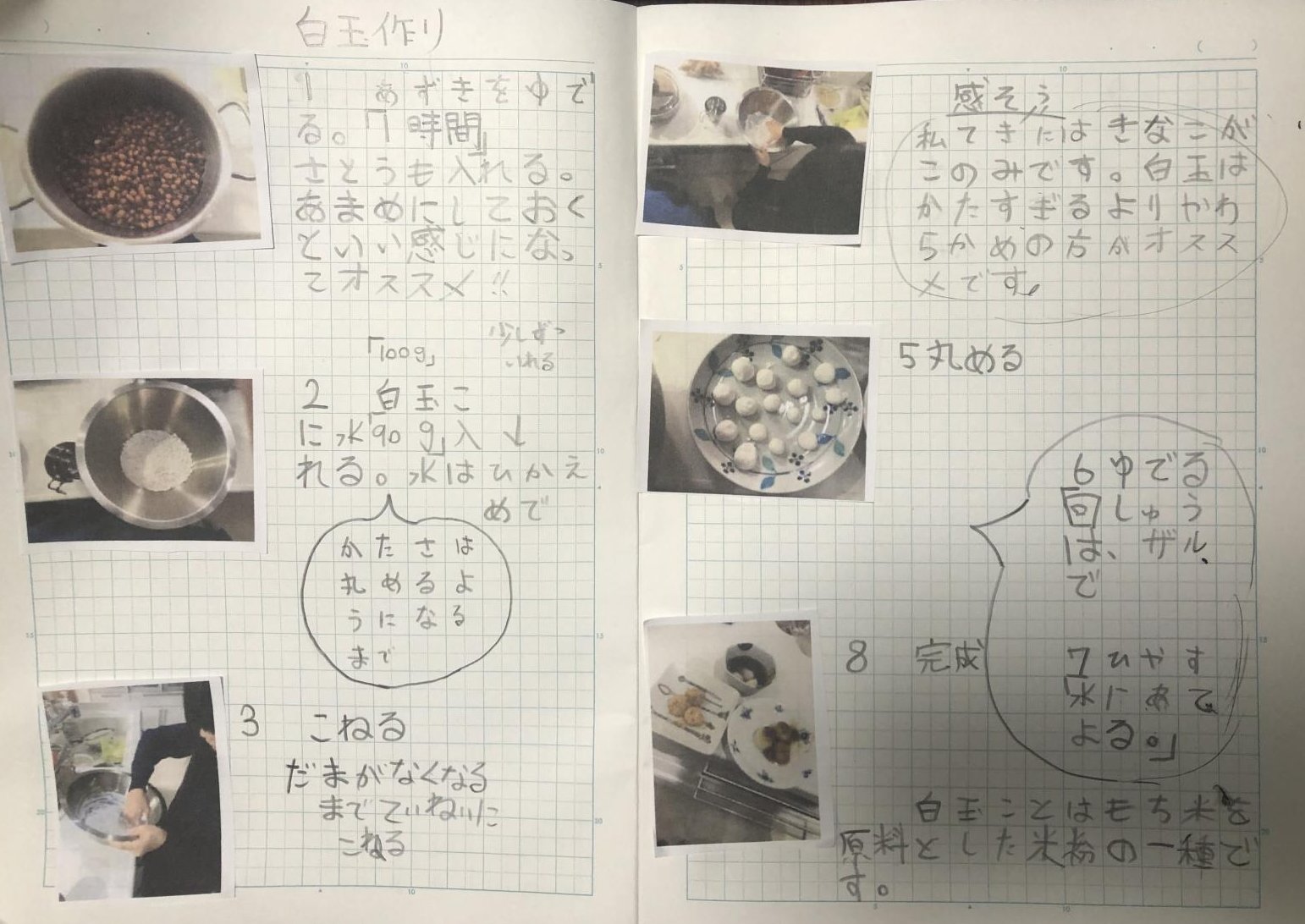

先日、4週目の創造発表の授業の際に、小4の生徒が発表してくれた作品の一部を紹介します。

▽スクラッチゲーム

▽ニュートンのゆりかご

▽空中に浮かぶコマ

▽白玉作り

こういう創造発表を週1回できるというのは、勉強としてもかなり面白いです。

すでに大学入試では、総合選抜入試が主流になっていますが、小学校時代から、自分の興味のあることを研究し実験し発表するというのは、新しい勉強のスタイルになると思います。

無料体験学習を希望される方は、お電話でお申込みください。(クラス数が少ないため先着順)

電話:045-353-9061(平日10:00~17:00、土日10:00~12:00)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

言葉の森は、これまでは作文指導がメインでした。

その後、国語読解指導が加わりました。

今後は、国語、算数数学、英語の全教科をカバーし、更にそれに加えて、作文、創造発表、プログラミングの教育を行っていきます。

言葉の森で勉強すれば、ワンストップですべての必要な勉強がこなせる教室を目指していきます。

そして、大事なことは、それを子供たちのコミュニティを育てる方向で行っていくことです。

たぶん、数年後には、言葉の森で勉強した子供たちの同窓会ができると思います。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。総合学力クラス(0)

メジロ2羽

●動画:https://youtu.be/K7P3JTdihYc

メジロ2羽

●動画:https://youtu.be/K7P3JTdihYc

齋藤孝さんの「こども作文力」があまりにもレベルの低い内容だったので、参考までに齋藤孝さんの「こども読解力」という本も読んでみました。

言葉の森は、作文指導以外に、国語読解指導もしているからです。

「こども読解力」の本には、もとの文章に、赤や青や緑で線が引いてあり、解説のようなことが書いてあります。

一目見て、これでは読解力はつかないと思いました。

それどころか、読解力のある生徒は、このようなわずらわしい解説は読みません。

もとの文章だけ読んでいた方が、ずっと頭に入るからです。

読解力のない生徒は、もとの文章も解説もどちらも読まないと思います。

この本には、「読解力」と書いてありますが、読解の問題はどこにもありません。

これでは、読解力は身につきません。

読解力は、読む力と解く力のふたつからできています。

このふたつは、似ていますが、全然違うものです。

だから、読む力があっても解く力がない生徒や、逆に解く力があっても読む力がない生徒は、どちらも読解の点数が上がりません。

第一に、読む力をつけるためには、入試問題に出てくるような文章を繰り返し読むことです。

それが、言葉の森が行っている問題集読書です。

ただし、小学生の場合は、難しい文章を読む以前に、読書の量を確保しておく必要があります。

第二に、解く力をつけるためには、理詰めに問題文を読むことです。

その解き方のコツは、「

小学生のための読解・作文力がしっかり身につく本」に載せています。

これは、「小学生のための」となっていますが、小学生がひとりで読むには難しすぎます。

保護者が読んで、子供の読解のテストを分析するときに使うものです。

また、この本は、本当は、小学生向けではなく、中学生、高校生向けの本です。

大学入試共通テストの対策として使うのがいちばんいいと思います。

昔、私が教えていた高校3年生にセンター試験国語の現代文を解かせたところ、最初はみんな60点ぐらいしか取れませんでした。

そこで、1人について2時間ぐらい解き方のコツを説明すると、翌週からみんな100点近い成績を取れるようになりました。

どうして説明に2時間ぐらいかかるかというと、その生徒の間違えた部分についてだけじっくり解説するからです。

だから、一斉指導はできないのです。

読解検定で高得点を取っている生徒は、お母さんが同じようなやり方をしています。

問題文に沿って、その選択肢のどこが合っているのか違うのかということを理詰めに考えるようにすると、必ず読解の成績は上がります。

ただし、解き方のコツで成績が上がるのは、読書力のある子の場合です。

読解力がないという生徒の場合、多くは解き方のコツを理解する以前に、読む力をつけておく必要があります。

その力をつけるのが問題集読書です。

更に、問題集読書をやる以前に、読書量自体を増やすことが必要な子もいます。

最近は、そういう子の方が増えています。

小学校低中学年の国語力は、国語読解クラスで勉強するよりも前に、まず家庭で本を読む習慣をつけることが大事です。

ところで、私は、毎回書いていますが、人を批判することは好きではありません。

批判よりも大事なことは、創造だからです。

ただ、言葉の森が指導している作文と国語読解に関連して、あまりにも低レベルな本が出ているのを見ると、日本の作文教育、国語読解教育の質を下げないためにも、一応説明をしておく必要があると思いました。

それで、あえて批判的なことを書きました。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

国語読解力をつけるためには、読む力と解く力を分けて考えること

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。読解力・読解検定(0)