https://youtu.be/CrQaw3SxoEE

https://youtu.be/CrQaw3SxoEE

昨日、創造発表クラスの勉強を見て驚きました。

みんなの発表のレベルがそれぞれ個性的なことに加えて、どの子も説明がとても上手なのです。

そして、ほかの人の発表に対して質問や感想を言う時間があるのですが、その質問や感想がよく考えられたものになっているのです。

大人の世界では、何か聞かれたときに、「よくわかりません」とか、「ありません」とか言う人が時々いますが、どんなテーマに関しても、自分なりの考えを述べる力があるということは大事です。

以前、公立中高一貫校の受験生で、面接対策をしたことがありましたが、その子は、どんなややこしい質問に対しても、すべて自分なりに考えて答えていました。

もう、その子は高校3年生ですが、こういう子は、大学生になっても、社会人になっても、自分のいる場所で、必ず自分らしい発言をすると思います。

何か聞かれたときに、「よくわかりません」と言って大勢に流されるような人にはなりません。

こういう子供たちが増えれば、日本の社会はもっとよくなると思います。

ところで、子供たちの学力や創造力を育てるのは、家庭です。

学校の場合は、毎日数時間の授業がありますから、生徒と先生の接触の時間はある程度ありますが、言葉の森オンラインクラスの場合は、週1回45分間の授業です。

子供たちが成長するのは、授業の中よりも、やはり家庭での事前の親子の対話なのです。

作文の授業の場合は、作文のテーマに合わせて家族に取材するという項目があります。

これで、お母さんやお父さんからいい話を聞いて、それを作文に生かします。

特に、小学5、6年生の難しい抽象的な課題になったとき、親子で話ができると、子供の語彙力も思考力も著しく成長します。

同じことを、創造発表クラスでもやれればいいと思いました。

しかし、子供の個性的な興味関心に比べて、親の知識や経験は限られています。

子供が、「こんなことを調べてみたい」と言ったとき、お母さんやお父さんは、的確なアドバイスができないことも多いと思います。

そこで、ChatGPTを利用するのです。

子供が、「こんなことを調べたい」と言ったら、お母さんやお父さんが、「じゃあ、ChatGPTを見て、どんなことができるか一緒に考えてみようか」と話を進めればいいのです。

先日の創造発表クラスの授業は、小学3年生の子が「三国志について」、小学5年生の子が「黄色の色について」、小学6年生の子が「動物の折り紙」についての発表でした。

子供たちはそれぞれユニークな発表をします。

また、発表のあとの質問や感想も、自由に自分の考えたことを述べます。

ここに、事前の家庭でのフォローがあると更にいいと思いました。

そこで、具体例を、ChatGPTで、聞いてみました。

====

User

僕は小学生です。三国志について自由研究を行いたいですが、どういうことが考えられますか。

ChatGPT

三国志についての自由研究は非常に興味深いテーマですね。小学生の方に適したいくつかのアイデアを考えてみましょう。

三国志の主要な登場人物について学ぶ:

曹操、劉備、孫権などの有名な指導者たちに焦点を当て、彼らの生涯や成果について調べます。

これらの人物の伝記を読んだり、簡単なプロフィールを作成することができます。

有名な戦いや事件を調べる:

赤壁の戦いや呉の夷陵の戦いなど、三国志時代の重要な戦いについて学びます。

戦いの原因、経過、結果をまとめて、その歴史的意義を考えてみましょう。

三国志の文化的影響:

三国志が中国文化や世界の他の地域に与えた影響について調査します。

例えば、漫画、映画、テレビドラマ、ビデオゲームなど、現代のエンターテイメントにおける三国志の影響を探ります。

地図を使って三国志の地理を学ぶ:

三国志時代の中国地図を使って、重要な地域や都市、戦場の場所を特定します。

地図上でこれらの場所をマーキングし、当時の政治的な境界線や地理的な特徴について学びます。

三国志の物語や教訓を紹介する:

三国志には多くの知恵や教訓が含まれています。これらの物語や教訓を選び、どのように現代生活に適用できるかを考察します。

工作活動:

三国志のテーマに合わせた工作を行います。例えば、古代中国の兵士の衣装や兵器のモデルを作るなどが考えられます。

これらのアイデアから始めて、興味や学びたいことに基づいて研究を深めていくと良いでしょう。三国志は豊かな歴史と文化を持っているので、探究する価値のある多くのトピックがあります。

====

ChatGPTは、一度聞いただけでは終わりません。

このChatGPTの答えを見て、更に考えを深めることができます。

例えば、「では、赤壁の戦いの原因、経過、結果を教えて」などと続ければ、更に具体的な内容が示されます。

次は、「色について」というテーマで聞いてみました。

====

User

私は小学5年生です。自由研究で「色」について調べていますが、どういうことが考えられますか。

ChatGPT

「色」に関する自由研究は、小学5年生にとっても楽しく学べる素晴らしいテーマです。以下にいくつかのアイデアをご提案します:

色の基本理論:

色の三原色(赤、青、黄)について学び、これらの色を混ぜ合わせて他の色を作る実験を行います。

色相環(カラーホイール)を使って、色の関係性を理解し、対照色や補色について学びます。

光と色の関係:

白い光がプリズムを通るときにどのようにして虹色に分かれるのかを調べ、実験してみます。

光の波長と色の知覚について学びます。

色彩心理学:

異なる色が人の気分や感情にどのような影響を与えるかについて調査します。

例えば、赤が活力を与える色である一方で、青が落ち着きをもたらす色であるなど、色と心理の関係を探ります。

色と文化:

世界の異なる文化における色の意味を調べます。

例えば、中国では赤が幸運を意味する色である一方、西洋では白が純粋さや清潔さを象徴する色として捉えられていることなど。

自然界の色:

動物や植物が持つ色の種類やそれらがどのようにして生まれるのかについて学びます。

カメレオンがどのようにして体の色を変えるのか、なぜ花が色とりどりであるのかなど、自然界の色の不思議を探求します。

色の歴史:

歴史を通じて、人々がどのように色を作り出し、使用してきたかを調べます。

古代エジプトの壁画や中世の絵画に使われた顔料について学んだり、自分で天然の顔料を作ってみる実験をするのも良いでしょう。

色の実験:

家庭でできる簡単な化学実験を通して、色の変化を観察します。

食品着色料やキャベツの汁などを使ったpH指示薬の実験などがあります。

これらのアイデアをベースに、自分の興味に合わせて調査を深めてみてください。色には科学的な面だけでなく、文化的、心理的な側面もあるので、多角的に学ぶことができるでしょう。

====

親は、このような包括的なアドバイスを即座にはできません。

だから、これからの親子の対話は、子供―親―ChatGPTという関係で進めていくのです。

中学生の場合は、13歳以上ですから、自分でChatGPTに登録して話を進めることができます。

小学生の場合は、親子の対話を中心にして、そこにChatGPTのアドバイスを入れていくようにするといいのです。

動物折り紙の作成についても、聞いてみました。

====

User

私は小学6年生です。自由研究で動物折り紙を作っていますが、どういうふうに発表を進めたらいいですか。

ChatGPT

動物の折り紙を題材にした自由研究は、楽しくて教育的な内容になりそうですね。発表を進める際には、以下のようなステップを考えてみてください。

テーマの紹介:

はじめに、動物の折り紙を選んだ理由や、このテーマに興味を持ったきっかけを紹介します。

折り紙がどのようにして動物の形になるのか、簡単に説明します。

作成プロセスの紹介:

どの動物の折り紙を作ったか、それぞれの折り紙の作成手順や工程を示します。

折り紙を作る際に使用した技術や工夫した点を説明します。

各動物についての情報:

折った各動物に関する興味深い情報や特徴を紹介します。

例えば、その動物の生息地、食性、特徴などの基本情報を提供します。

折り紙の展示:

完成した折り紙の動物たちを展示し、各動物の特徴を生かしたポーズや配置について説明します。

折り紙と実際の動物との比較:

折り紙の動物と実際の動物の姿とを比較して、どのように似ているか、または異なるかを説明します。

折り紙の楽しさと教育的価値:

折り紙を通じて学んだことや感じたことを共有します。

折り紙がどのようにして創造性や手先の器用さを養うのかについて話します。

結論と感想:

研究の結論を述べ、この自由研究を通じて得た経験や学びについて感想を述べます。

質疑応答:

聴衆からの質問に答える時間を設けます。

発表の際には、聴衆が興味を持つように、折り紙の動物を実際に折るデモンストレーションを行ったり、視覚的な資料(写真やスライド)を使ったりすると良いでしょう。また、発表する内容をわかりやすく、楽しく伝えることを心がけてください。

====

ChatGPTを介しての親子の対話は、作文についてももちろん使えます。

親子の対話は、お母さんやお父さんの生身の体験談がいちばんいいのですが、小学校高学年以上の課題については、親の体験談がなかなか話せないような課題も出てきます。

そのときに、子供と親の間にChatGPTを入れて、三者で話をしながら考えを進めていくといいのです。

現在、ChatGPTは、答えを出す道具のように使われている面があります。

しかし、本当の使い方は、相談相手として使うことです。

すでに、ChatGPT以外にも、音声で応答するAGI(汎用人工知能)が次々に開発されています。

例えば、散歩をするときや、長時間車の運転をするとき、これまでは音楽を聞いたり、オーディオブックを聞いたり、ただ景色を見るだけだったりする時間を、ChatGPTと対話をしながら過ごすことができます。

ChatGPTが、必ずしも正しいことを言うわけではありません。

しかし、ChatGPTとの対話は、世界の現状と対話をすることです。

ひとりで考え事をするよりも、より幅の広い考え方ができるようになると思います。

創造発表クラスは、未来の勉強です。

国語、算数数学、英語、理科、社会などの勉強は、やれば誰でも同じようにできるようになります。

みんなと同じことができても、面白くも何ともありません。

これからは、基本的な学力だけは確保して、あとは自分の個性を生かして自由に創造的に勉強する時代です。

作文やプログラミングも、同じような性格の勉強です。

いずれも、個性と創造性と思考力を生かす勉強です。

今の勉強に飽き足りない人、又は、物足りないと思う人は、ぜひ創造発表クラスに参加して個性を生かした勉強に取り組んでください。

子供たちの作品から

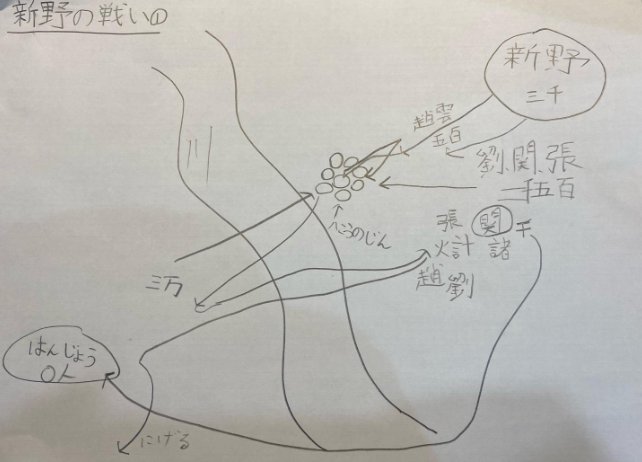

▽三国志の新野の戦い

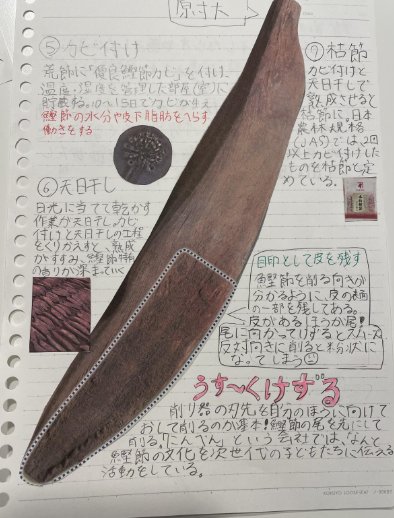

▽かつおぶし

▽動物折り紙

赤いガーデンシクラメン

●動画:https://youtu.be/H3M67YiP-DY

赤いガーデンシクラメン

●動画:https://youtu.be/H3M67YiP-DY

これからの勉強で大事なのは、与えられた知識を吸収するだけの勉強ではなく、自分から何かを創造し発表する勉強です。

創造性のある子は、今の学校の勉強に飽きています。

答えのある勉強をするよりも、答えのない勉強をしたいと思っています。

答えのある勉強は、やれば誰でも同じようにできます。

今の社会は入試があるので、生徒を選抜する学校側は、答えのある勉強で、どれだけいい点数を取れたかということで生徒を評価します。

すると、入試の問題は、生徒が学習するのに必要な範囲を超えて、どんどん難化していきます。

その入試の影響が、中学生の定期テストにも表れます。

中学生が学ぶ必要のある範囲を超えて、難しい問題や覚えなくてもいい知識の問題を出さなければ、生徒の点数に差がつかないからです。

そんな差は、もともとつける必要がありません。

中学生は、普通に必要な知識と学力をつけておけば十分なのに、差をつけるための勉強をしなければならないので、勉強に必要以上に時間がかかるのです。

そこで、言葉の森が行っているのは、創造発表クラスの勉強です。

この勉強は、答えを覚える勉強ではありません。

自分で問題を発見し、それを研究し、自分らしく発表する学習です。

しかし、この勉強は、口で言うほど簡単ではありません。

それは、何をやったらいいかわからないからです(笑)。

創造発表クラスの理念は、「興味関心を学問に、学問を創造に」です。

しかし、多くの子はそこまで行きません。

今は、

理科実験や

自由研究の本はたくさん出ています。

それらを活用するのがいいのですが、その本に書いてあるとおりのことをやって終わってしまうことも多いのです。

もちろん、最初はそれでもいいのです。

本に書いてあるとおりのことをやったとしても、実際にやってみると、そこには必ず新しい発見があります。

それは、本を読んだだけではわからない新しい世界です。

しかし、いつまでも、本のとおりにやっているのでは、学校の理科の授業や社会の授業と変わりません。

自分の興味を生かして、それを学問に深め、更に創造に高めることが大事なのです。。

そこで考えたのが、

ChatGPTを利用して、自分の興味関心を生かす研究方向を見つけることです。

子供が、「こんなことを調べてみたい」、又は、「やってみたい」と思っても、それをうまくアドバイスできる人は、身近にはいません。

そのときに、ChatGPTに、例えば、

「私は中学生です。今度、こういうことを調べて研究したいと思っていますが、どういうふうに研究を進めればいいと思いますか」

と聞くのです。

ChatGPTは、検索とは違い、いくらでも追加の質問を深掘りして聞くことができます。

具体的な資料なども教えてくれます。

ひとりで考えていたのでは、雲をつかむような話だった自分の興味関心が、ChatGPTと相談することによって、具体的な研究方向に向かうことができるのです。

そこで、今、中根が担当している創造発表クラスでは、中学生だけのクラスなので、全員が

Gmailを取得し、ChatGPTに登録し、普段の授業でChatGPTを活用できるようにすることにしました。

Gmailは、13歳から取得できます。

子供たちの興味関心は、多様です。

しかし、ほとんどの場合、その興味関心は、思いついただけですぐに頭の中を通りすぎていきます。

その興味関心を相談できる友達がいれば、その興味関心は、独自に深めていくことができます。

その友達が、ChatGPTです。

そして、自分の興味関心がほかの方向に移ったとしても、人間の友達と違い、その友達と別れる必要はありません。

ChatGPTは、自分の興味関心に沿って、いつでも具体的なアドバイスをしてくれるからです。

現在、日本の高校の授業では、探究学習が行われていますが、それはあまり効果的に進められていないように思います。

====

日本の学校ICT、探究学習への活用進まず 頻度「最下位」の項目も

https://news.yahoo.co.jp/articles/455748614e5488789f4bd2a3eb4fe4707ba32705

探究型教育で、デジタル活動をどの程度行ったかを聞いた。「実社会の問題や現象についての情報を、オンラインで見つける」について「毎日またはほとんど毎日」か「週に1~2回」と答えたのは計16・8%だった。PISAに参加したOECD加盟37カ国のうち、生徒にこのアンケートに回答させた29カ国の平均は34・9%で、日本の順位は29カ国中最下位だった。

====

生徒も、保護者も、先生も、探究学習の面白さや有効性がわかっていないのです。

しかし、世界の教育は大きく変わっています。

答えのある知識を詰め込むより、自分の強みを生かす教育になっています。

====

子どもの将来を決める、学歴より大切な「たった1つの武器」とは?

https://diamond.jp/articles/-/333009

世界屈指の名門大学であるカリフォルニア大学は2020年、SATやACTと呼ばれる「学力テスト」を入学選考から撤廃しました。これに追随するように、2021年現在、全米約5300大学のうち、入学選考から学力テストを「完全撤廃」した大学が1830校、学力テストの受験をオプション(任意)とする大学が1400校に上っています。

学力テストに代わって注目されてきたのが、「生徒自身の情熱」です。「あなたの強みは何ですか?」「得意なことは何ですか?」という問いに対する生徒の答えで合否が決まります。

====

日本の子供たちは、今回のPISAで、点数を大きく上げました。

====

日本の15歳、読解力は3位 前回15位からV字回復 PISA

https://news.yahoo.co.jp/articles/ad9d4e495fe4044ef6f9aab46016c39f2057c2fe

日本は「読解力」が前回18年の15位から3位へと順位を上げた。「数学的リテラシー(応用力)」は6位から5位、「科学的リテラシー」は5位から2位へと上昇するなど、ともに世界トップレベルを維持した。

====

PISAの点数が上がることはよいことです。

しかし、それは真面目に言われたことをやる文化があれば、それなりの成果が出るということです。

これからは、更にその上の、自分らしい創造をし、それを発表することが必要な時代になってきます。

中学生や高校生で、学校の勉強以外に新しい創造的な勉強をしたいと思っている人は、言葉の森の創造発表クラスの体験学習をしてみてください。

(現在、

水曜日19:00、

木曜日18:00のクラスがあります。)