朝の舞岡公園

●動画:https://youtu.be/12mnAM19K8s

角田忠信さんの「

日本語人の脳」などですでに明らかになっていることですが、虫の声を左脳で聞くのは、日本人だけだそうです。(ポリネシア人もそうだということですが。)

それは、身体的にそうなっているようで、聞いた音が左脳に行くのか右脳に行くのかという神経の関門があり、そこで日本人は、自然の音を左脳で処理するようになっているのです。

だから、日本人以外、例えば欧米人は、秋の虫たちが草原で鳴いていても、それを不要な雑音として処理しているので、聴こえないということです。

角田さんが実際に海外の学者たちの研究会で経験したことですが、秋の草原の虫たちの声が、他の人たちにいくら説明しても聴こえないので、わざわざ録音して、室内で聴かせたら、やっと聴こえたということです。

自然の音を左脳で聞くのは、日本語の持つ母音中心の言語という特性から来ることで、その母音言語脳が育つのは、小学1年生から3年生にかけてだそうです。

だから、日本人以外の子供でも、小学1年生から3年生にかけて日本で暮らすと、日本語脳になるということです。

自然の音を左脳で処理するので、日本人は、勉強しているときに、風の音や波の音や虫の声や鳥の声が聞こえると、集中が妨げられます。

日本人は、静かなところでないと、集中して勉強ができないのです。

自然の音を左脳で処理する特性から、擬声語、擬態語が発達しました。

「雨がしとしとふっている」「風がビュービュー吹いている」「スズメがチュンチュン鳴いている」「オーシンツクツク」「ミンミンゼミ」「テッペンカケタカ、ホトトギス」などです。

だから、日本人は、自然界を人間界と同じように見なして暮らしています。

日本人にとっては、自然が人間のように語りかけてくるので、人間もまた自然に語りかけることができるように思うのです。

無農薬のリンゴを作った木村秋則さんの話ですが、何年も無農薬栽培がうまく行かず、次々に元気がなくなっていくリンゴの木に1本ずつ語りかけたそうです。

しかし、リンゴの木への語りかけを他人に聞かれると恥ずかしいので、隣の農園との境界あたりにあるリンゴには語りかけなかったそうです。

のちに、その境界近くにある語りかけることのできなかったリンゴだけは全部枯れてしまったということです。

====

【ゆっくり解説】「奇跡のリンゴ」木村秋則さんが語る不思議体験がヤバすぎるんだが…

====

日本には、言霊(ことだま)という文化があります。

言葉は、単なる音の振動ですから、実体はありません。

しかし、その単なる言葉が、現実の実体に働きかける力があるという考えです。

人間は、自分の感情や意識を直接コントロールすることはできません。

元気のないときに、元気を出そうと思っても、なかなか元気は出てきません。

しかし、そのときでも、言葉を出すことはできます。

外に出した言葉を媒介にして、自分の意識や世界の現実に働きかけることができます。

母音言語の日本語には、特にその力が強いのです。

例えば、元気のないときでも、「ありがとう。うれしい。」という言葉を何度も口に出して言っているとどうなるでしょうか。

最初は、ありがたくもうれしくもないので、言うこと自体に抵抗があります(笑)。言っていることが嘘だからです。

しかし、それを何度も言っているうちに、次第に、本当にありがたくてうれしいような気持ちに少しずつなってきます。

これは、日本語の特性を利用した自分自身をコントロールする方法です。

そして、自分をコントロールするとともに、やがて現実の実体もコントロールできるようになるのです。

それが、塩谷信男さんの大断言という考え方です。

====

正伝 塩谷式正心調息法

https://www.youtube.com/watch?v=B1pvuHSNvlw

====

子供たちは、今、勉強に苦労していると思います。

つまらない勉強と、煽られる競争の中で、ストレスを感じている子供たちは多いと思います。

そのときに、この言葉によるコントロールを生かすといいのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。息抜き(19) 日本語脳(15)

メジロたち

●動画:https://www.youtube.com/watch?v=ShY4IRxs3wo

メジロたち

●動画:https://www.youtube.com/watch?v=ShY4IRxs3wo

国語読解力をつける方法は、実は単純です。

まず、小学校低中学年の場合は、読書を毎日することです。

目安は、学年の10倍ページで、小学5年生以上は毎日50ページ以上としておくといいと思います。

しかし、本を読む習慣のない子の場合は、10ページ以上でもいいです。

大事なことは、毎日読むことです。

小学1、2年生で、つっかえながら読む子には、保護者の読み聞かせを復活させることが大事です。

言葉は、目から入れるよりも、耳から入れる方が入りやすいからです。

そして、耳から入る文章語が増えてくると、目で読む力もついてきます。

「読み聞かせを続けていると自分で読まなくなる」という考えは逆です。

読み聞かせを続けることによって、自分で読む力がついてきます。

今は、読み上げ機能のあるソフトが使えるので、それを利用する方法もあります。

ただ、大事なことは、機械に任せっぱなしにするのではなく、親子で一緒にその読み上げ機能を使って本を読むというような使い方をすることです。

ちょうど、親子で一緒にテレビを見ているような感覚で使えば、人間的な触れ合いのある読み聞かせ機能の活用になります。

毎日本を読むという基礎力ができたら、次は、小学校高学年からは、問題集読書をすることです。

中学生、高校生の生徒も含めて、難しい文章を読めない人がかなりいます。

軽い物語文の本は、趣味の娯楽として読むのはもちろんいいのですが、それでは読む力はつきません。

説明文、意見文の難しい本を読む力をつけることが必要です。

「

ちくまプリマー新書」や「

岩波ジュニア新書」のリストを見て、自分の興味のある分野の本を読んでいくのです。

しかし、そこまでできない人でも、手軽に難しい文章を読む方法があります。それが、問題集読書です。

更に、その上の国語の勉強の仕方が、読解問題の理詰めの解説です。

この理詰めの解説ができるようになると、国語読解の成績は急に上がります。

しかし、子供本人による理詰めの解説だけでは、不十分なことがあります。

中学生でも、高校生でも、甘い解説で済ませてしまう人がかなり多いのです。

そこで、お母さんやお父さんに手伝ってもらいたいことがあります。

模擬試験のようなしっかりしたテストで、国語の読解問題のできなかったところを、親子で理詰めに分析するのです。

その分析の仕方の参考になるのが、「

小学生のための読解・作文力がしっかり身につく本」です。

この本は、「小学生のための」と書いてありますが、小学生が読むものではなく、保護者が読んで子供に教えるための本です。

中学生、高校生の生徒にも、もちろん使えます。

学校の国語読解のテストは、適当なところがあるので、理詰めの分析までする必要はありません。

言葉の森の読解検定の問題は、理詰めに解くように作られているので、読解検定の問題の間違えたところを分析するのに適しています。

この生徒ごとの理詰めの読解問題分析は、先生が行うには時間がかかりすぎるのでできません。

高校生の大学入試共通テストの分析では、生徒の1人について、1時間から2時間かかります。

一斉指導でやるような性格の分析ではなく、それぞれの生徒の読みの浅さを分析する必要があるので、時間がかかるのです。

出口さんの論理エンジンは、たぶん同じような方法で、読解問題の分析をしているのだと思います。

しかし、私が思うのは、読解問題の理詰めの分析以前の、読む力がまだ不十分な生徒が多いということです。

勉強の順序としては、(読み聞かせ)→毎日の読書→問題集読書→説明文・意見文の読書(難読)→読解問題の理詰めの分析となるのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。読書(95) 読解力・読解検定(0)

ヒヨドリ

ヒヨドリ

頭のいい子はいます。

すると、親は、せっかくだから中学受験をさせようと思います。

その選択自体は、何も問題ありませんが、今の問題は学習塾が過度な詰め込み学習をさせることです。

その理由は、受験に勝つためには、詰め込みが必要だからです。

そこで、学習塾どうしで、詰め込み競争が行われるようになっているのです。

その結果、受験に合格した子の多くが、その後、勉強嫌いになります。

勉強嫌いとまではいかなくても、勉強に飽きるようになります。

大学入試までは仕方なく学校のテストに合わせる勉強をしていても、大学入学と同時に勉強を続けることへの興味を失ってしまうのです。

こういう勉強の詰め込み過ぎによる弊害は、まだあまり表には出ていません。

しかし、いずれいろいろな事例が出てくると思います。

なぜ中高一貫校がいいかというと、中高の一貫教育によって、1年間の先取りができるからです。

高校2年生までに高校3年生までの勉強を全部終えておけば、最後の1年間は受験勉強に特化した勉強を行うことができます。

公立高校では、例えば歴史の授業で、高3の終わりになってもまだ現代史に入らないという場合もあります。

だから、中高一貫校の方が有利なのですが、その受験のための犠牲もまた大きいのです。

本当は、公立中高一貫校をもっと増やせばいいのですが、そういう政治のリーダーシップはありません。

ところで、今、大学入試は、総合選抜の方向に大きく舵を切っています。

それは、ペーパーテストによる1点差の選抜では、問題が多いことがわかってきたからです。

成績のいい子の中に、成績だけがよくて意欲や個性のない子が多くなってきたからです。

子供の教育のゴールは、大学に入ることではなく、その後の社会生活で自分らしく生きていくことです。

昔は、大学を卒業すれば、子供はみんな自分なりに考えて社会に巣立っていきました。

だから、大学入学がゴールでも、特に問題はなかったのです。

しかし、今は、そうならない子が増えています。

大学入学がゴールで終わってしまう子です。

その根本の原因は、小学生のころから「やらされる」勉強に適応しすぎて、自分らしく生きることを忘れてしまったことにあります。

競争に煽られると、誰でもその競争の勝ち負けに目が行きます。

しかし、保護者の方は、目先の競争に流されず、子供の将来の成長を考えて大きな判断をしていく必要があると思います。

下記に引用するYouTubeは、ホリエモンの一見過激そうなタイトルですが、今の学校教育の問題点をよく表しています。

そして、大事なことは、「夢を持つことだ」という話です。

====

「学校に行くのは「百害あって一利なし」という想いを強くしたのでお話しします」堀江貴文 ホリエモン

https://www.youtube.com/watch?v=DvgaixQ7YQc

====

教育は、子供に知識を詰め込む教育から、子供に夢を持たせる教育に変わらなければなりません。

では、具体的にどうしたらいいかというと、私は、創造発表クラスで自分の好きなことを研究し、発表し、友達と対話する時間を作るのがいいと思います。

15歳ぐらいまでにひらめいた自分の好きなことは、将来、自分の仕事に結びつく可能性があります。

同じ意味で、15歳ぐらいまでに読んだ伝記は、自分の人生の方向を決めることがあります。

しかし、今、子供たちの「好きなこと」は、既に社会の枠にはめられたことが多いのです。

サッカーが好きだとか、野球が好きだとか、バスケットボールが好きだとか、テニスが好きだとか、ピアノが好きだとか、バレエが好きだとか、算数が好きだとか、英語が好きだとかいうのは、それはそれでもちろんいいのです。

そういう趣味は、人生を豊かにします。

しかし、それは、既に社会から枠組みを提供された「好き」です。

それは、一部の例外を除いて、将来の自分の仕事にもなりませんし、人生の主要な一部にもなりません。

子供のころ好きだった懐かしい思い出という範囲の好きなことなのです。

これからの社会は、すべての人が、自分の好きなことをして生きていく社会になります。

しかし、今の大人の多くは、自分の好きなことがわかりません。

それは、与えられた枠組みの中で生きることに適応することが必要な時代を生きてきたからです。

これからの子供たちの教育を考える場合、第一に優先するのは、子供の好きなことを育てることです。

第二は、今の社会に必要な勉強や社会生活のルールを身につけることです。

この順序を逆にしないことが大事です。

もちろん、受験勉強のときは、勉強第一でいいのですが、大きな方向として、好きなことを育てるということをいつも念頭に置いておく必要があります。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。創造発表クラス(0) 子育て(117)

ミカン

https://www.youtube.com/watch?v=HNvW6K4C-7k

ミカン

https://www.youtube.com/watch?v=HNvW6K4C-7k

言葉の森が、森リンという自動採点ソフトを開発し、国際特許を取ったのは、私が、文章の自動採点というものについて危機感を感じたことがあったからです。

当時、E-raterという自動採点ソフトが、アメリカで開発されているという情報が入りました。

アメリカは、当然、そのソフトがうまく行けば、世界中に広げようと思うはずです。

言語が異なっても、理論的な仕組みは同じはずだからです。

そのとき、私は、日本の一太郎というワープロソフトが、アメリカのワードというワープロソフトに駆逐された歴史を思い浮かべたのです。

当時のワードは、ひどいソフトでした。日本語ではありえないような欠陥がありました。

しかし、日本語に十分な対応ができていないにも関わらず、ワード+エクセル+アクセスという統合環境で、結局ワードが日本のワープロソフト市場の勝者になったのです。

ワープロソフトなら、まだ仕方がありません。

しかし、教育の内容に関するところまでアメリカのソフトが入ってくれば、例えば、歴史の教育などは大きく歪められます。

日本は、日本独自のソフトを開発しなければならないと思ったのです。

幸い、言葉の森が開発した森リンは、アメリカのE-raterと同等の成果を出しました。だから、すぐに特許を取りました。

しかも、アメリカのソフト開発が、多数の開発メンバーを要し、膨大な資金を投入したのに比べて、こちらは、自分1人で費用は数千円(プリント代だけ)、基本的な設計ができるのに1ヶ月もかかりませんでした。

頭の中身が違うのです。

ところで、今、言葉の森が取り組んでいるのは、新しいオンライン教育です。

現在、日本にあるオンライン教育は、ほとんどすべてリアル教育の劣化コピーです。

そういうオンライン教育がいくつあっても、世の中はよくなりません。

言葉の森が行っているオンライン教育は、対面式オンライン教育と言ってもいいと思いますが、子供たちの発表と対話を生かした創造的なオンライン教育です。

しかし、その教育のよさが、まだ多くの人に伝わっていないと思います。

いずれ、アメリカと中国が、言葉の森が行っているような対面式のオンライン教育を開発すると思います。

アメリカも、中国も、土地が広いので、オンライン教育のニーズは日本よりもずっとあるからです。

それに対して、日本は人口密度が高いので、よほど辺鄙なところでなければ、すべて通学の教育で間に合います。

しかし、これからの世の中の流れは、必ずオンラインにシフトします。

すでに、日常生活の品物を注文するのに、歩いて数分で行けるリアルな店舗を利用するよりも、パソコンでアマゾンや楽天に注文するようなことが増えています。

コロナ禍のあとに広がったリモートワークは、それまで通勤で出社していた社員にとっては朗報でした。

自宅で仕事ができるのであれば、時間的にも精神的にもそれに越したことはありません。

今、リモートワークからオフィスワークへの揺り戻しが生まれていますが、いったん成立したリモートワークは、これから少しずつ定着していくと思います。

オンライン教育についても、同様です。

特に、言葉の森のオンライン教育は、対面式の少人数クラスのオンライン教育ですから、リアル教育よりも効果の高い、しかも面白い授業ができます。

やがて、アメリカや中国も、言葉の森のような少人数のオンライン教育を始めると思います。

そのときに、日本の側に、先に進んだオンライン教育がなければ、アメリカや中国のペースで進めるオンライン教育が日本にも広がる可能性があるのです。

教育には、国や民族や言語を超えた普遍性があります。

特に、理数系の教育はそうです。

だから、私は危機感を持っているのです。

日本の教育は、日本人が行う必要があります。

アメリカや中国に日本の教育を任せることはできません。

こういう危機感を持っているのは、たぶん私しかいないと思いますが。

言葉の森の目標は、今運営している日本のオンライン教育を広げることです。

この理念に賛同してくだる方は、ぜひ言葉の森のオンライン教育をほかの人にも伝えてください。

これは、日本の未来の教育を考えた目標なのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

工業製品に関しては国境がなくていいのですが、教育や文化に関しては、日本は日本の国境を守っていく必要があります。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。オンライン教育(0)

https://youtu.be/Pv4J_5MBF7c

https://youtu.be/Pv4J_5MBF7c

中学生や高校生になるにつれて成績を上げる子がいます。

一方、小学生時代はよくできたのに、中学生、高校生になるにつれて成績が下がる子がいます。

その違いは、読書力の差です。

勉強の密度は、小学校低学年のころよりも高学年の方がずっと高いので、小学校低学年のときによくできなかった子でも、高学年になってやる気になればすぐに逆転できます。

わかりやすく言えば、小学1年生のときに1時間かけて身につけたことも、小学6年生で取り組めば10分でできるというようなことです。

なぜ、このような違いがあるかというと、小学1年生までの読書量と、小学6年生までの読書量が違うからです。

つまり、読書量があれば、それだけ理解する力や考える力が伸びているので、短時間で新しいことも身につけることができるのです。

それが、中学、高校での勉強にも続きます。

例えば、数学の問題の解法であっても、読書力のある子は、自分なりに理解しようとします。そして、理解できます。

読書力のない子は、数学の解法が少しややこしくなると、「難しいから、よくわからない」となるのです。

そして、勉強がわかりにくくなるから、勉強に対する意欲が低下します。

意欲が低下すると、成績も下がるので、更に勉強に対する意欲が低下します。

こうして、中学生や高校生の学年が上がるにつれて、成績が下がる生徒と、逆に学年が上がるにつれて成績が上がる生徒の差が生まれてくるのです。

親も、先生も、その根底に読書力があるのだとは気づいていません。

勉強の面だけで頑張らせようとします。

勉強の面だけ頑張って成績を上げることができるのは、小学校低中学年までの話なのです。

ところで、国語力という言葉は、範囲が広くなりすぎます。

漢字の書き取りや、国語の文法や、古文や漢文は、本当の国語力ではありません。

本当の国語力とは、読解力のことです。

その読解力の基礎になるのが、読書力と難読力です。

難しい説明文、意見文を読む力が難読力です。

その難読力の土台になっているのが、易しい本の読書も含めた読書量です。

小学1、2年生で、字の多い本をすらすら音読できる子は、学力の土台はひとまず安心です。

小学1、2年生で、つっかえながら本を読む子は、今は成績がよくても、あとで伸び悩みます。

将来の学力の差は、小学1、2年生のころに、すでについています。

また、中学生になっても物語文の本しか読まない子と、説明文、意見文の本も読める子との差も、同じように高校生以降の学力の差として表れてきます。

読書と成績の関係をうまく説明していた記事がありました。

====

なぜ文系も理系も「東大現役合格」は現代文が得意なのか…教え子の偏差値を劇的に伸ばした「R80メソッド」とは

https://president.jp/articles/-/76476

====

東大に行くような子は、それが理系であれ文系であれ、現代文がよくできているということです。

言葉の森の、中学生以降の意見文は、R80の80文字の文章と同じように、論理的に1200字の文章を書く練習です。

この練習をしていれば、読解力だけでなく記述力も身につきます。

ただし、そのためには、事前の予習メモを考えておくことが必要です。

たまに、振替授業を受ける作文個別の生徒で、先生が、「今日はどんなことを書くの」と聞いても、「まだ決まっていません」とか「まだ長文を読んでいません」という子がいます。

先生の解説を聞けば、その場で書くこともできますが、こういう生徒は考える力はつきません。

事前に課題を見て、自分なりにどう書くか考えておくことが勉強の前提です。

作文クラスの場合は、予習メモの発表の時間があるので、考えずに参加する生徒はまずいません。

この点でも、作文個別よりも作文クラスの方が、勉強がはかどるのです。

マンツーマンの指導が生きるのは、生徒が受験直前などで、やる気が十分にある場合か、受験直前でなくても毎週真面目に書くことを準備している生徒だけです。

子供たちの学力の土台は、読書力です。

これまでのペーパーテスト中心の入試では、読書力がなくても知識の勉強だけで、それなりの大学に合格することもできました。

しかし、そういう生徒は、大学に合格したころまでが学力のピークで、あとはその学力を使い減らすだけになります。

大学の合格後も、学力を伸ばすことができるのは、読書力のある生徒です。

読書力が学力の土台です。

作文力は、学力の集大成です。

作文の中には、あらゆる要素が入ってきます。

中学生の作文課題にあるデータ実例や、高校生の作文課題にある自然科学実例は、文章を書く力以外の予備知識を用意しなければ書けません。

将来、社会に出てからの文章力で必要になるのは、こういう総合的な作文力です。

小学4年生のころまでの生活作文の作文力から先に進むためには、読書のレベルを上げ、考える力を伸ばす必要があるのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

「なぜ文系も理系も「東大現役合格」は現代文が得意なのか」という記事ですが、別に東大現役合格でなくていいのです。

読書力のある子は、大学入学後も学力が伸び続けます。

読書をしない子は、大学入学の時点が学力のピークになります。

本当の学力は、最終学歴ではわかりません。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。読書(95) 作文教育(134)

スズメたち

https://www.youtube.com/watch?v=0HUENZcl-qg

スズメたち

https://www.youtube.com/watch?v=0HUENZcl-qg

1月か2月になると、それまでよく勉強をしていた小学3年生の生徒が、「塾に行くので続けられなくなりました」と言ってくることがあります。

それは、実は、本当はもったいないことなのです。

作文の勉強は、小学5年生から難しい課題になり、それが小学6年生、中学生、高校生と続きます。

小学4年生ぐらい作文の勉強を終えてしまうと、学校で勉強している作文と同じレベルの勉強までしかしなかったことになるからです。

受験のための勉強は、詰め込めば誰でもできるようになります。

言葉の森の生徒は、優秀な子が多いので、多くの生徒がいい中学や高校や大学に行きます。

だから、中学受験する生徒がかなりいます。

ある程度頭がよくて、長時間の受験勉強に耐えられれば、誰でも成績は上がります。

しかし、成績を上げて、志望校に合格することは大事ですが、保護者の方は、子供たちのもっと先の未来を見ていく必要があります。

塾の受験勉強の詰め込みは、あとに何も残りません。

詰め込みすぎて、勉強がきらいになってしまう子もいます。

受験のためだけの勉強に、時間を費やすことは、子供の長期的な成長にとってはプラスになることはあまりないのです。

だから、受験を勉強のゴールにしないことです。

勉強のゴールは、子供の思考力、創造力、共感力を育て、将来、社会に出てから活躍できる人間に育てることです。

そういう大きいゴールを考えた場合、最後に残る大事な勉強は、読書と作文になります。数学も少し入ります。

小学校高学年からの作文の勉強は、抽象的な課題の感想文が中心になります。

この難しい課題を、自分で考えたり、両親に取材して話を聞いたりすることによって、子供の語彙力と思考力は著しく伸びます。

この勉強を、中学生、高校生まで続けていくといいのです。

今の中学では、作文の勉強をしないところがほとんどです。

それは、中学の側に、作文指導のノウハウがないからです。

また、高校入試でも、本格的な作文試験があるところは、一部のトップ校だけです。

それは、高校側にも作文を評価するノウハウがないからです

そういう評価と指導のノウハウを持っているのは、言葉の森だけだと思います。

高校生になると、大学入試の小論文があるので、付け焼刃的に作文の勉強をする生徒も増えてきますが、もともとの読書力が伴っていないと、すぐには作文力を上達させることはできません。

子供たちが、将来社会に出て何らかの仕事をするときに生かせるのは、受験勉強で詰め込んだ知識ではありません。

自分なりに読んだり考えたりする力、それを文章として表現する力、他の人とコミュニケーションを取る力です。

中学や高校や大学に合格することがゴールなのではなく、大学に進み社会出てから活躍できる力をつけることがスタートなのです。

このゴールとスタートを取り違えないことが大事です。

勉強は、続けることが大事です。

「忙しいから、こっちを中心にして、あっちは休んで」というのは、一見合理的な考え方のように見えます。

しかし、「忙しかったけれど、何とか両立させて続けた」という経験は、その子の自信となってあとまで残ります。

ここで、保護者の人生観が問われるのです。

その時々の情勢に応じて流される人生ではなく、一本筋の入った人生を歩むことが、子供の成長に生きてきます。

お父さん、お母さんは、目先の必要に流されることなく、子供の本当の成長を考えて、長期的な視野で取り組んでいってくださるといいと思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

子供たちに、あとまで残る勉強は、読書と作文と対話です。

今、学校の定期テストでやっている国語、算数数学、英語、理科、社会の勉強は、あとにほとんど残りません。

だから、保護者は、子供の本当の成長を考えて、続ける勉強と続けなくてよい勉強を考えておく必要があるのです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。作文教育(134)

https://youtu.be/CrQaw3SxoEE

https://youtu.be/CrQaw3SxoEE

昨日、創造発表クラスの勉強を見て驚きました。

みんなの発表のレベルがそれぞれ個性的なことに加えて、どの子も説明がとても上手なのです。

そして、ほかの人の発表に対して質問や感想を言う時間があるのですが、その質問や感想がよく考えられたものになっているのです。

大人の世界では、何か聞かれたときに、「よくわかりません」とか、「ありません」とか言う人が時々いますが、どんなテーマに関しても、自分なりの考えを述べる力があるということは大事です。

以前、公立中高一貫校の受験生で、面接対策をしたことがありましたが、その子は、どんなややこしい質問に対しても、すべて自分なりに考えて答えていました。

もう、その子は高校3年生ですが、こういう子は、大学生になっても、社会人になっても、自分のいる場所で、必ず自分らしい発言をすると思います。

何か聞かれたときに、「よくわかりません」と言って大勢に流されるような人にはなりません。

こういう子供たちが増えれば、日本の社会はもっとよくなると思います。

ところで、子供たちの学力や創造力を育てるのは、家庭です。

学校の場合は、毎日数時間の授業がありますから、生徒と先生の接触の時間はある程度ありますが、言葉の森オンラインクラスの場合は、週1回45分間の授業です。

子供たちが成長するのは、授業の中よりも、やはり家庭での事前の親子の対話なのです。

作文の授業の場合は、作文のテーマに合わせて家族に取材するという項目があります。

これで、お母さんやお父さんからいい話を聞いて、それを作文に生かします。

特に、小学5、6年生の難しい抽象的な課題になったとき、親子で話ができると、子供の語彙力も思考力も著しく成長します。

同じことを、創造発表クラスでもやれればいいと思いました。

しかし、子供の個性的な興味関心に比べて、親の知識や経験は限られています。

子供が、「こんなことを調べてみたい」と言ったとき、お母さんやお父さんは、的確なアドバイスができないことも多いと思います。

そこで、ChatGPTを利用するのです。

子供が、「こんなことを調べたい」と言ったら、お母さんやお父さんが、「じゃあ、ChatGPTを見て、どんなことができるか一緒に考えてみようか」と話を進めればいいのです。

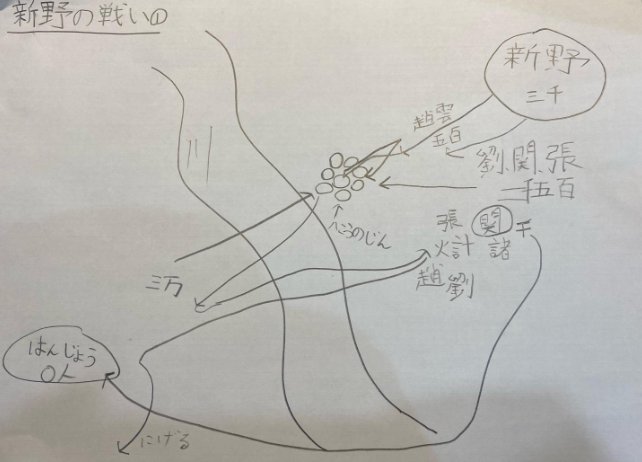

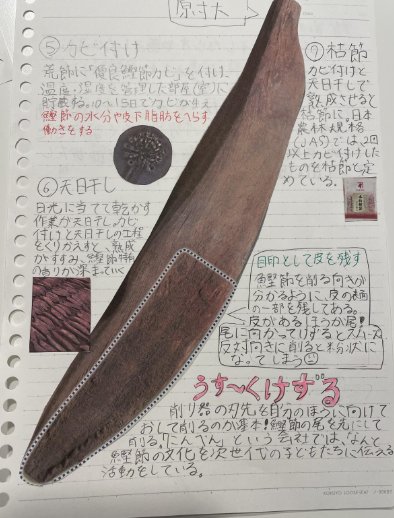

先日の創造発表クラスの授業は、小学3年生の子が「三国志について」、小学5年生の子が「黄色の色について」、小学6年生の子が「動物の折り紙」についての発表でした。

子供たちはそれぞれユニークな発表をします。

また、発表のあとの質問や感想も、自由に自分の考えたことを述べます。

ここに、事前の家庭でのフォローがあると更にいいと思いました。

そこで、具体例を、ChatGPTで、聞いてみました。

====

User

僕は小学生です。三国志について自由研究を行いたいですが、どういうことが考えられますか。

ChatGPT

三国志についての自由研究は非常に興味深いテーマですね。小学生の方に適したいくつかのアイデアを考えてみましょう。

三国志の主要な登場人物について学ぶ:

曹操、劉備、孫権などの有名な指導者たちに焦点を当て、彼らの生涯や成果について調べます。

これらの人物の伝記を読んだり、簡単なプロフィールを作成することができます。

有名な戦いや事件を調べる:

赤壁の戦いや呉の夷陵の戦いなど、三国志時代の重要な戦いについて学びます。

戦いの原因、経過、結果をまとめて、その歴史的意義を考えてみましょう。

三国志の文化的影響:

三国志が中国文化や世界の他の地域に与えた影響について調査します。

例えば、漫画、映画、テレビドラマ、ビデオゲームなど、現代のエンターテイメントにおける三国志の影響を探ります。

地図を使って三国志の地理を学ぶ:

三国志時代の中国地図を使って、重要な地域や都市、戦場の場所を特定します。

地図上でこれらの場所をマーキングし、当時の政治的な境界線や地理的な特徴について学びます。

三国志の物語や教訓を紹介する:

三国志には多くの知恵や教訓が含まれています。これらの物語や教訓を選び、どのように現代生活に適用できるかを考察します。

工作活動:

三国志のテーマに合わせた工作を行います。例えば、古代中国の兵士の衣装や兵器のモデルを作るなどが考えられます。

これらのアイデアから始めて、興味や学びたいことに基づいて研究を深めていくと良いでしょう。三国志は豊かな歴史と文化を持っているので、探究する価値のある多くのトピックがあります。

====

ChatGPTは、一度聞いただけでは終わりません。

このChatGPTの答えを見て、更に考えを深めることができます。

例えば、「では、赤壁の戦いの原因、経過、結果を教えて」などと続ければ、更に具体的な内容が示されます。

次は、「色について」というテーマで聞いてみました。

====

User

私は小学5年生です。自由研究で「色」について調べていますが、どういうことが考えられますか。

ChatGPT

「色」に関する自由研究は、小学5年生にとっても楽しく学べる素晴らしいテーマです。以下にいくつかのアイデアをご提案します:

色の基本理論:

色の三原色(赤、青、黄)について学び、これらの色を混ぜ合わせて他の色を作る実験を行います。

色相環(カラーホイール)を使って、色の関係性を理解し、対照色や補色について学びます。

光と色の関係:

白い光がプリズムを通るときにどのようにして虹色に分かれるのかを調べ、実験してみます。

光の波長と色の知覚について学びます。

色彩心理学:

異なる色が人の気分や感情にどのような影響を与えるかについて調査します。

例えば、赤が活力を与える色である一方で、青が落ち着きをもたらす色であるなど、色と心理の関係を探ります。

色と文化:

世界の異なる文化における色の意味を調べます。

例えば、中国では赤が幸運を意味する色である一方、西洋では白が純粋さや清潔さを象徴する色として捉えられていることなど。

自然界の色:

動物や植物が持つ色の種類やそれらがどのようにして生まれるのかについて学びます。

カメレオンがどのようにして体の色を変えるのか、なぜ花が色とりどりであるのかなど、自然界の色の不思議を探求します。

色の歴史:

歴史を通じて、人々がどのように色を作り出し、使用してきたかを調べます。

古代エジプトの壁画や中世の絵画に使われた顔料について学んだり、自分で天然の顔料を作ってみる実験をするのも良いでしょう。

色の実験:

家庭でできる簡単な化学実験を通して、色の変化を観察します。

食品着色料やキャベツの汁などを使ったpH指示薬の実験などがあります。

これらのアイデアをベースに、自分の興味に合わせて調査を深めてみてください。色には科学的な面だけでなく、文化的、心理的な側面もあるので、多角的に学ぶことができるでしょう。

====

親は、このような包括的なアドバイスを即座にはできません。

だから、これからの親子の対話は、子供―親―ChatGPTという関係で進めていくのです。

中学生の場合は、13歳以上ですから、自分でChatGPTに登録して話を進めることができます。

小学生の場合は、親子の対話を中心にして、そこにChatGPTのアドバイスを入れていくようにするといいのです。

動物折り紙の作成についても、聞いてみました。

====

User

私は小学6年生です。自由研究で動物折り紙を作っていますが、どういうふうに発表を進めたらいいですか。

ChatGPT

動物の折り紙を題材にした自由研究は、楽しくて教育的な内容になりそうですね。発表を進める際には、以下のようなステップを考えてみてください。

テーマの紹介:

はじめに、動物の折り紙を選んだ理由や、このテーマに興味を持ったきっかけを紹介します。

折り紙がどのようにして動物の形になるのか、簡単に説明します。

作成プロセスの紹介:

どの動物の折り紙を作ったか、それぞれの折り紙の作成手順や工程を示します。

折り紙を作る際に使用した技術や工夫した点を説明します。

各動物についての情報:

折った各動物に関する興味深い情報や特徴を紹介します。

例えば、その動物の生息地、食性、特徴などの基本情報を提供します。

折り紙の展示:

完成した折り紙の動物たちを展示し、各動物の特徴を生かしたポーズや配置について説明します。

折り紙と実際の動物との比較:

折り紙の動物と実際の動物の姿とを比較して、どのように似ているか、または異なるかを説明します。

折り紙の楽しさと教育的価値:

折り紙を通じて学んだことや感じたことを共有します。

折り紙がどのようにして創造性や手先の器用さを養うのかについて話します。

結論と感想:

研究の結論を述べ、この自由研究を通じて得た経験や学びについて感想を述べます。

質疑応答:

聴衆からの質問に答える時間を設けます。

発表の際には、聴衆が興味を持つように、折り紙の動物を実際に折るデモンストレーションを行ったり、視覚的な資料(写真やスライド)を使ったりすると良いでしょう。また、発表する内容をわかりやすく、楽しく伝えることを心がけてください。

====

ChatGPTを介しての親子の対話は、作文についてももちろん使えます。

親子の対話は、お母さんやお父さんの生身の体験談がいちばんいいのですが、小学校高学年以上の課題については、親の体験談がなかなか話せないような課題も出てきます。

そのときに、子供と親の間にChatGPTを入れて、三者で話をしながら考えを進めていくといいのです。

現在、ChatGPTは、答えを出す道具のように使われている面があります。

しかし、本当の使い方は、相談相手として使うことです。

すでに、ChatGPT以外にも、音声で応答するAGI(汎用人工知能)が次々に開発されています。

例えば、散歩をするときや、長時間車の運転をするとき、これまでは音楽を聞いたり、オーディオブックを聞いたり、ただ景色を見るだけだったりする時間を、ChatGPTと対話をしながら過ごすことができます。

ChatGPTが、必ずしも正しいことを言うわけではありません。

しかし、ChatGPTとの対話は、世界の現状と対話をすることです。

ひとりで考え事をするよりも、より幅の広い考え方ができるようになると思います。

創造発表クラスは、未来の勉強です。

国語、算数数学、英語、理科、社会などの勉強は、やれば誰でも同じようにできるようになります。

みんなと同じことができても、面白くも何ともありません。

これからは、基本的な学力だけは確保して、あとは自分の個性を生かして自由に創造的に勉強する時代です。

作文やプログラミングも、同じような性格の勉強です。

いずれも、個性と創造性と思考力を生かす勉強です。

今の勉強に飽き足りない人、又は、物足りないと思う人は、ぜひ創造発表クラスに参加して個性を生かした勉強に取り組んでください。

子供たちの作品から

▽三国志の新野の戦い

▽かつおぶし

▽動物折り紙

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。創造発表クラス(0) ChatGPT(0)

学習院中等科 K.R.さん

<担当講師より>

本当におめでとうございます。

R君は、海外生活のころから、作文はもちろんのこと課題フォルダの音読もかかさず練習し、指導の際にはしっかり発表してくれました。

受験作文では、800字の最後のマスまでぴったり埋める練習をしてきました。

試験の緊張と時間との戦いの中で、普段通りの力を発揮してくれたのだと思います。

私も本当にうれしいです。

おめでとうございます!!

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。合格情報(27)